Effects of rainfall intensity on sediment concentration in loess hilly region of China

LIU Xiaoyan1, LIU Changming2,3, DANG Suzhen4收稿日期:2018-10-11修回日期:2019-07-22网络出版日期:2019-09-25

| 基金资助: |

Received:2018-10-11Revised:2019-07-22Online:2019-09-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

刘晓燕(1964-),女,河南永城人,博士,教授级高工,近年主要从事黄河水沙变化研究E-mail:liuxiaoyan@yrcc.gov.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (3460KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

刘晓燕, 刘昌明, 党素珍. 黄土丘陵区雨强对水流含沙量的影响. 地理学报[J], 2019, 74(9): 1723-1732 doi:10.11821/dlxb201909002

LIU Xiaoyan.

1 引言

含沙量、输沙量、流量和洪量是黄土高原洪水的主要特征指标,其中含沙量不仅是洪水的特征指标、计算输沙量的关键参数,还与输沙模数一起共同构成流域产沙强度的表征指标,因此备受人们的关注。目前,有关黄土高原洪水含沙量的研究主要涉及3个方面:① 高含沙水流的形成和输移过程[1,2,3,4]、高含沙水流的侵蚀(冲刷)力[5]和高含沙水流在黄土高原的空间分布特点[2-3, 6];② 土壤粒径组成、植被盖度、坡长、沟壑密度、汇流面积和坝库等下垫面要素对含沙量的影响[7,8,9,10,11,12];③ 降雨对含沙量的影响[6, 12-18]。在雨强与产沙的关系方面,以“侵蚀模数≤ 1 t/km2”为标准,周佩华等提出了可产沙降雨的雨强阈值[13,14],但针对的是产沙量,而非含沙量。在雨强—含沙量的关系方面,现有文献多为室内试验成果[17,18],以原型黄土高原为研究对象的文献很少。基于对径流小区(面积60 m2)观测数据的分析,张旭昇等认为雨强越大、产沙越多,雨强与含沙量的相关性较差的原因是降水侵蚀过程因下垫面不均一性而出现随机性[12]。许炯心点绘了黄河多沙粗沙区12条支流把口断面的最大含沙量与相对雨强(即最大1日降雨占年降雨量的比值)的关系,认为雨强越大、含沙量越高[7],但未说明“有观测资料以来的年最大含沙量”与“相对雨强”是否为同一年份、以及其他影响因素的相关情况。

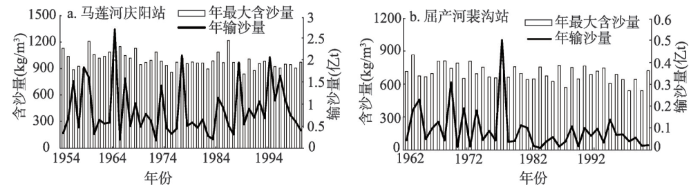

“雨强越大、含沙量越高”的认识,难以解释图1的现象,在林草植被变化不大的20世纪90年代以前,尽管年输沙量的年际变幅很大,但很多支流(尤其是坝库很少的支流)的年最大含沙量变幅很小。事实上,黄土区河流在1954-1975年的年输沙量的离散系数(Cv)一般在0.7~0.85之间,远大于年最大含沙量的Cv值(0.06~0.23)[19];对于黄土丘陵沟壑区的给定支流,存在极限含沙量现象[1]。极限含沙量指在流域各级沟道出口大流量时水流所能达到的最大含沙量的变化范围相对较小,接近于一个定常值,即为极限含沙量[1]。自然界中,同一地区的雨强在年际间一般相差很大,如子洲团山沟1962-1969年的雨强变化在1.9~52.3 mm/h之间,但河流的最大含沙量年际变幅很小,存在极限含沙量的现象,该现象预示含沙量并非随雨强的增大而无限增大。基于不同空间尺度的实测数据,本文重点分析黄土丘陵沟壑区的雨强对洪水含沙量的影响机制。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1黄土高原典型支流年来沙变化

Fig. 1The change of sediment discharge in typical tributaries on the Loess Plateau (a. Qingyang station on the Malian River; b. Peigou station on the Quchan River)

2 数据采集与处理

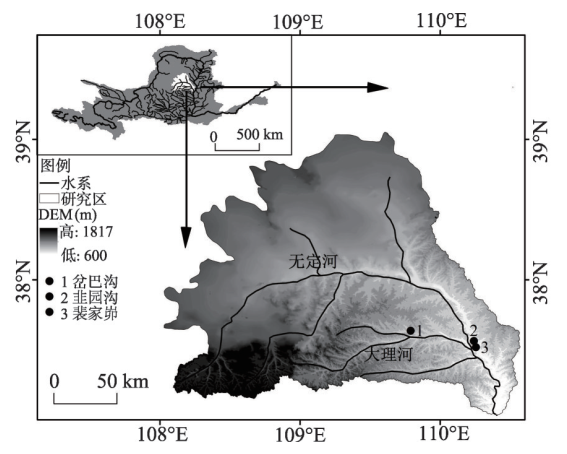

研究对象位于无定河流域中下游,表1和图2是选用流域的概况及其地理位置。图2中的韭园沟和裴家峁均为无定河的一级支流,岔巴沟为无定河的二级支流。刘家沟和蛇家沟是岔巴沟的一级支流,而团山沟则为蛇家沟的子流域。微型流域的观测数据取自岔巴沟流域内的团山沟和水旺沟、韭园沟小流域内的团圆沟、裴家峁小流域内的桥沟。小流域系由n个微型流域组成,数据取自裴家峁小流域、岔巴沟流域的刘家沟小流域和蛇家沟小流域。Tab. 1

表1

表1典型流域的特征值

Tab. 1

| 栏目 | 微型流域 | 小流域 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 团山沟 | 水旺沟 | 团圆沟 | 桥沟 | 裴家峁 | 刘家沟 | 蛇家沟 | |

| 流域面积(km2) | 0.18 | 0.107 | 0.491 | 0.44 | 39.5 | 21.0 | 4.72 |

| 数据时段(年) | 1961-1969 | 1959-1967 | 1958-1961 | 1990-1997; 2007-2018 | 1990-1997; 2007-2018 | 1960-1969 | 1963-1969 |

| 植被盖度(%) | 10~30 | 36~47; 55~75 | 36~47; 55~75 | 10~30 | |||

新窗口打开|下载CSV

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2研究区位置

Fig. 2Location of the study area

选用的小区尺度观测数据取自蛇家沟小流域的团山沟2~9号径流场(简称团*场)、水旺沟的段川1号和段川2号径流场(表2),土地利用方式均为农耕地,数据时段均为1961-1969年。

Tab. 2

表2

表2径流小区概况

Tab. 2

| 茆坡径流小区 | 茆坡和沟坡面积均衡的小区 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 团二场 | 团三场 | 团四场 | 团五场 | 段川一场 | 段川二场 | 团七场 | 团九场 | |

| 坡长(m) | 40 | 60 | 20 | 20 | 7.57 | 20.1 | ||

| 面积(m2) | 647 | 970 | 324 | 350 | 31.5 | 208 | 17200 | 4580 |

新窗口打开|下载CSV

坝库拦沙和植被覆盖程度显然也是影响洪水含沙量的重要因素。已有研究表明,1998年以来是黄土高原植被改善速度最快的20年[10, 19],1979年以前的黄土高原淤地坝建设主要集中在陕晋两省、1979-1997年淤地坝数量变化很小[20]。本文选择的团山沟、水旺沟和团圆沟在1969年以前没有淤地坝,桥沟至今仍无淤地坝,故可排除淤地坝对含沙量的影响。蛇家沟流域原有4座淤地坝,但至1962年6月底均被淤满或冲毁,即淤地坝在1963-1969年影响极小。1980年至今,裴家峁流域淤地坝的控制面积一直占流域面积的30%,但目前78%的淤地坝已基本失去拦沙能力。

据遥感调查结果,在1990-1997年和2007-2018年,裴家峁小流域及其微型流域桥沟的林草植被平均盖度列于表1。表1中的团山沟、水旺沟、团圆沟、蛇家沟和刘家沟等小(微)流域的年最大含沙量平均为870~1100 kg/m3,参考当年的地面调查数据、植被盖度—年最大含沙量关系[10],估计这些流域在数据选用时段的林草植被盖度为10%~30%。

本文选用的样本洪水是数据时段内记载的全部场次洪水,其降雨和水沙数据分别来自水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印的“黄河流域子洲径流实验站水文实测资料”和黄河水利委员会黄河上中游管理局刊印的“黄河中游水土保持径流泥沙测验资料”。

降雨强度是指单位时段内的降雨量,单位为mm/min或mm/h。对于径流场和微型流域,分别选用了沙峰出现之前的最大1 min和最大5 min降雨量作为相应沙峰的最大雨强。查阅数据采集时段的降雨量摘录表发现,在流域尺度上,场次降雨的最小测记步长多为小时,少数场次降雨记载了分钟雨量、但步长参差不齐。鉴于此,本文还选择了“最大1 h降雨量”作为最大雨强的特征指标,处理方法是:① 凡降雨历时超过1 h、且可直接得到该场降雨的最大1 h降雨量者,取沙峰出现前或可覆盖沙峰发生时刻的最大 1 h降雨量,作为该沙峰对应的最大雨强。② 凡降雨历时< 45 min者,为避免洪水演进中沟床对含沙量的干扰,该场洪水不入选。③ 凡降雨历时≥ 45 min、且< 1 h者,将实测的雨强同比例放大,推算出小时雨强(mm/h)作为该场降雨的点最大雨强。

对于流域面积不足0.5 km2、拥有6~8个雨量站的团山沟和桥沟微型流域,其最大雨强是区内各雨量站的最大1 h降雨量的平均值,记为“最大雨强”。

分析1959-1969年岔巴沟流域的实测数据发现,若无坝库拦沙,任何微型流域发生的中等高含沙洪水含沙量,几乎都可以“完美”重现在小流域沟口。鉴于此,对于小流域,取本次降雨期间各雨量站“最大1 h降雨量”中的最大值,作为该场降雨的最大雨强,记为“点最大雨强”。

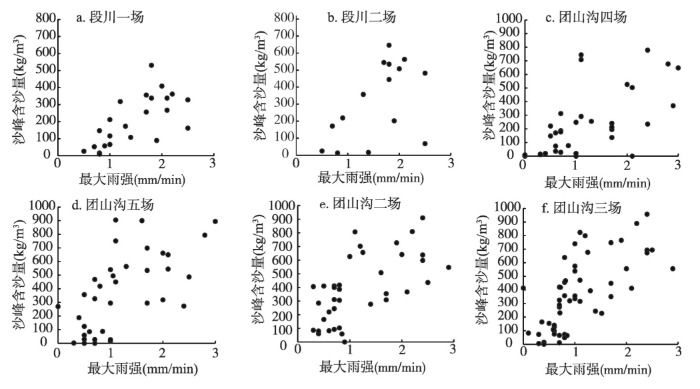

3 小区尺度上的雨强—含沙量响应关系

图3是峁坡尺度上场次洪水的最大雨强—沙峰含沙量关系,共207个点子。由图3可见,虽然各个小区的峁坡面积和坡长相差很大,但场次洪水的沙峰含沙量存在“随雨强增大而增大”的趋势——虽然点子有些散乱,该结论与前人在更小的径流小区上得到的认识基本一致[12,13,14,15,16,17,18]。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3茆坡小区的雨强—含沙量关系

Fig. 3The relationships between rainfall intensity and sediment concentration of the runoff plots located at the upper hillslope

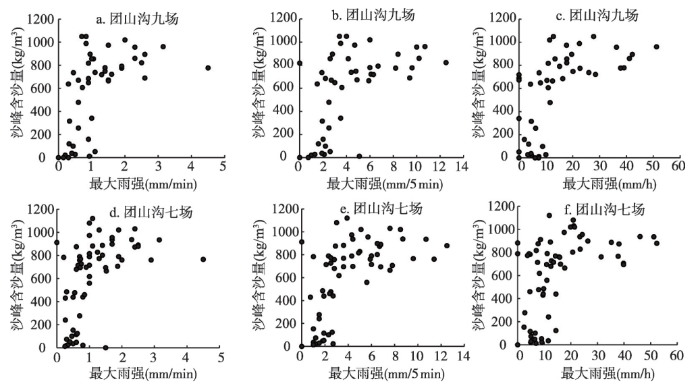

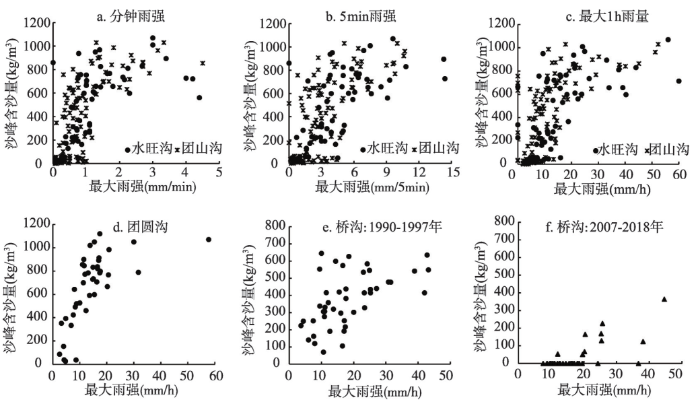

然而,在既有峁坡也有沟谷坡(指峁边线以下的陡坡区)、且峁坡和沟谷坡面积大体均衡的小区上(简称自然坡沟小区),沙峰含沙量与最大雨强的关系与图3大不相同,存在明显的阈值现象(图4):在雨强小于0.8~1 mm/min或2.5 mm/5min的范围内,含沙量似乎随雨强的增大而急剧增大;但当雨强大于该阈值后,含沙量几乎与雨强无关、而是大体稳定在一定量级范围内。若把最大雨强的指标改为“最大1 h降雨量”,情况也是如此,其雨强阈值为11~15 mm/h。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4自然坡沟小区的雨强—含沙量关系

Fig. 4The relationships between rainfall intensity and sediment concentration of the runoff plots with entire slope

4 流域尺度上的雨强—含沙量响应关系

既有峁坡、也有沟谷坡的自然坡沟小区,可视为最低层级的“流域”,进一步提高层级,即为微型流域。图5是微型流域上的雨强—含沙量关系,其特点与图4相似,其中:① 韭园沟流域内的团圆沟微型流域的雨强阈值约为10~15 mm/h,雨强大于该阈值后,增大雨强对含沙量影响极小。② 对于岔巴沟流域内两个紧邻的微型流域,团山沟和水旺沟的雨强阈值相似,均为1 mm/min或4.5 mm/5min或15 mm/h。对比可见,团山沟流域的雨强阈值明显大于同时期的团七场和团九场(两径流场均位于团山沟流域内)。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5微型流域的雨强—含沙量关系

Fig. 5The relationships between rainfall intensity and sediment concentration in subwatersheds

到了20世纪90年代,虽紧邻韭园沟的团圆沟、同为微型流域,但由于植被状况已明显好于20世纪60年代以前,故该时期桥沟的雨强阈值(17~20 mm/h)明显大于1956-1961年的团圆沟,而且大于该阈值后的沙峰含沙量也明显低于团圆沟。2007年以后,随着植被进一步改善,在日降雨大于25 mm的年降水总量较20世纪90年代偏丰30%的情况下,桥沟的产流降雨却由90年代平均每年6~7次减少为2007年以来的不足每年1次、最大含沙量降低约50%,雨强阈值很可能已经超过40 mm/h未来仍需更多场降雨的验证。

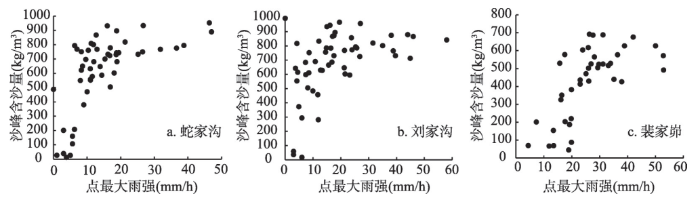

在面积更大的小流域尺度上,最大雨强与沙峰含沙量的关系(图6)与图4和图5相似,图6中的蛇家沟和裴家峁小流域分别是团山沟和桥沟的“母流域”,刘家沟与蛇家沟紧邻。由图6可见,裴家峁小流域的雨强阈值略大于同期的桥沟,这不仅与流域面积大小有关、也与淤地坝拦沙有关:20世纪90年代,裴家峁小流域坝控面积占流域面积的比例为30%,而桥沟没有淤地坝。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6小流域的雨强—含沙量关系

Fig. 6The relationships between rainfall intensity and sediment concentration in small watersheds

以上基于20世纪50-60年代的团圆沟、团山沟和水旺沟得到的雨强阈值,也与前人提出的侵蚀性暴雨标准相近[13,14],这说明土壤一旦发生明显侵蚀,很快就可达到含沙量极值。黄土高原的汛期降雨多为覆盖面积不大的局地暴雨。因此,对于大中型流域,由于雨量站密度不高,加上水流传播时间和河床环境对含沙水流演进的影响,均会对雨强与含沙量的对应关系造成干扰。不过,从文献[16]对马莲河上游的分析看,其最大雨强与沙峰含沙量的关系与以上结果基本一致。

5 分析与讨论

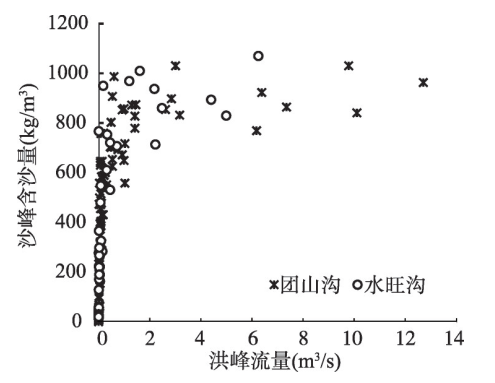

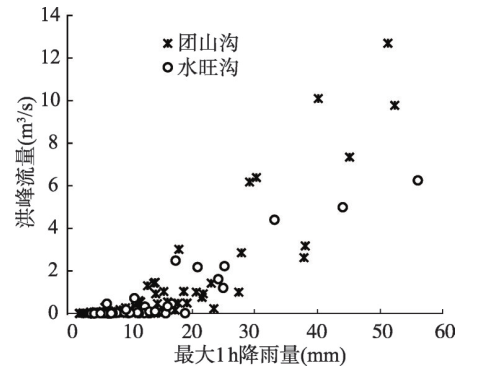

事实上,前人也曾发现过与图3~图6类似的现象:早在20世纪80年代初,王兴奎等就发现了黄土高原的高含沙水流存在极限含沙量现象[1];利用安塞全坡面径流小区(裸地)的观测数据,张科利研究发现[15],在雨强小于0.8~1 mm/min的范围内,水流含沙量随雨强增加而增大,但大于该值后坡面含沙量的变幅很小。但迄今对该现象进行深入分析的文献还不多见。坡面流挟沙能力是近年的研究热点之一[21,22],是指特定水动力条件下坡面径流可以输送的泥沙数量,其中与坡面水流的流速、流态,以及地表坡度和坡长等因素有关。基于现有的认识,坡面水流的流速越大(即流量越大),水流挟沙力越大;若水流的实时含沙量小于相应流量的挟沙力,地表土壤就会被剥离冲刷,亦即流量越大,含沙量越大。然而,现实情况是,黄土区各支流的洪水流量与含沙量并没有密切的响应关系(图7),而洪峰流量与雨强的关系非常密切(图8)。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7微型流域洪峰流量—含沙量关系

Fig. 7The relationship between peak discharge and sediment concentration in subwatersheds

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8微型流域雨强—洪峰流量关系

Fig. 8The relationship between peak discharge and rainfall intensity in subwatersheds

利用黄土丘陵区观测数据详实可靠的峁坡小区、自然坡沟小区、面积不足0.5 km2的微型流域和面积介于4.7~40 km2的小流域上1300多对实测降雨和洪水数据,本文点绘了不同空间尺度上的场次降雨最大雨强与沙峰含沙量的关系(图3~图6),结果表明:

(1)在峁坡尺度上,水流含沙量总体上随雨强的增大而增大。然而,在既有峁坡、也有沟坡的各级流域尺度上,无论流域层级高低或面积大小,雨强对含沙量的影响均存在明显的阈值现象:当雨强超过该阈值后,增大雨强并不会进一步增大含沙量。

(2)下垫面不同的区域,雨强阈值也有所不同。以微型流域为例:团圆沟在1956-1961年的雨强阈值约为10~15 mm/h,60年代团山沟和水旺沟的雨强阈值为15 mm/h,桥沟在90年代的雨强阈值为17~20 mm/h、至2007-2018 年可能已超过40 mm/h,这些流域均无淤地坝和梯田,故雨强阈值的变化显然是植被变化使然。在相同时期内,裴家峁流域的雨强阈值略大于桥沟,则是淤地坝拦沙的结果。由此可见,下垫面不同的流域,雨强阈值必然有所不同。

(3)超过雨强阈值后,各区的最大含沙量量级也有所不同:团圆沟平均为780 kg/m3,团山沟和水旺沟平均760 kg/m3,桥沟在20世纪90年代平均507 kg/m3、但2007年以来未曾超过400 kg/m3。该现象主要与林草植被覆盖状况有关:植被覆盖程度越高,洪水含沙量越低。

(4)对比可见,随着流域层级更高,雨强阈值有所增大,例如团山沟的雨强阈值普遍大于团山沟七场和九场,裴家峁的雨强阈值也大于桥沟,这是因为泥沙在更高层级流域输送中的阻力更大。由于阻力更大,含沙量也随流域层级增高而有所减小:对蛇家沟1963-1969年26场洪水进行了统计,结果表明,其“自然坡沟小区”团七场和团九场的平均含沙量分别为670 kg/m3和690 kg/m3,子流域团山沟为634 kg/m3,至蛇家沟沟口只有585 kg/m3。

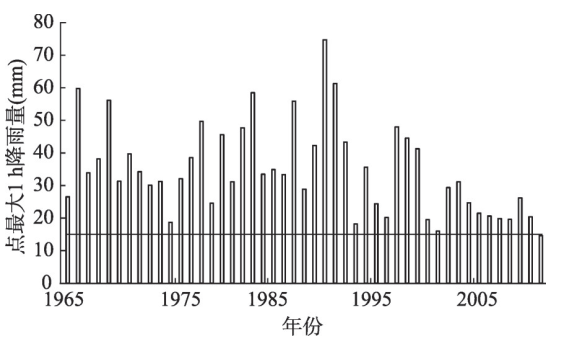

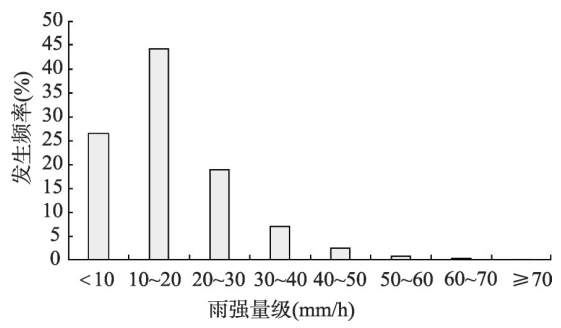

黄土丘陵区是黄土高原面积最大的水土流失类型区,也是黄河的主要产沙区。本文研究对象均位于无定河中下游,据遥感调查[10, 19],1998年以前,无定河中下游地区是黄土丘陵区植被最差的地方之一,其中1998年植被盖度与黄河中游其他地区的70年代相当。对岔巴沟流域和河龙区间黄土丘陵区1965-2011年的最大1 h降雨量进行了统计,结果发现,在流域尺度上,雨强大于15 mm/h的降雨几乎每年都有发生(图9);在河龙区间224个雨量站1966-2017年1.3万个“最大1 h降雨量”数据中,雨强≥ 10 mm/h的发生频率达75%(图10)。因此,各支流的洪水很容易达到其含沙量极值。

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9岔巴沟流域最大雨强变化

Fig. 9The change of annual maximum rainfall intensity in the Chabagou Creek

图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图10河龙区间黄土丘陵区年最大雨强分布

Fig. 10The distribution of annual maximum rainfall intensity in the loess hilly region from Hekouzhen to Longmen in the middle reaches of the Yellow River Basin

除雨强的发生频率特点外,独特的泥沙补给方式可能也是产生“极限含沙量”现象的原因。对于在黄河干流及较大支流河道内输移的含沙水流,水流在进入河道时已被“配置”了泥沙,因此有“流量越大、可以携带的泥沙量越多”的特点。然而,在黄土高原,虽然20世纪60年代的小流域洪水含沙量可以达到1100 kg/m3左右,但雨滴击溅所形成的水流含沙量一般不大于200~300 kg/m3[1],即泥沙的产生主要靠坡面水流对地表土壤的冲刷,其单位面积冲刷量显然与近地表水流的流速成正比、与坡面植被覆盖状况成反比。也就是说,只有贴地表的水流才能参与“产沙”活动,其他水流只能从事“输沙”活动。而测验实践表明,当流量大于某量级后,贴底流速并不随流量的增大而无限增加。另一方面,无论是在峁坡,还是陡峭的沟谷坡,尽管增大雨强和雨量必然增加坡面的产流量,但由于没有河岸约束,即使没有植被阻滞,坡面水流的单宽流量也难以提高,故挟沙力也难以提高。因此,当雨强大于一定量级后,尽管洪水的流量仍进一步增加,但水流含沙量却基本稳定,甚至有所降低。水流进入河道后,河床的约束使水流单宽流量得到较大的增加空间,故使水流挟沙力大幅提高,此时若有足够的泥沙补给,都将推高水流含沙量。但是,黄土高原河流的下游河床多基岩出露,故进入该级河道的水流很难得到大量泥沙补给。

以上分析表明,在流域尺度上,由于雨强大于15 mm/h的降雨几乎每年都有发生,20世纪50-80年代的林草植被变化不大[10, 16],加上贴地表水流的流速不会随流量的增大而无限增加,因此形成20世纪90年代以前黄土区支流的年最大含沙量基本稳定的现象。2000年以来,随着黄土高原林草植被的大幅改善,黄河大部分支流的入黄含沙量都明显降低。

需要指出,当降雨的雨强大于本文所谈的雨强阈值后,虽然洪水的含沙量不会明显增大,但由于流域输(产)沙量是流量、含沙量和洪水历时的函数,而流量随雨强增大而增加,因此流域产沙量仍将随雨强的增大而增大。

6 结论

利用无定河流域黄土丘陵区峁坡小区、自然沟坡小区、微型流域和小流域的场次降雨实测数据,分析了雨强与沙峰含沙量的响应关系,得到以下结论:(1)在峁坡尺度上,水流含沙量总体上随雨强的增大而增大。但在既有峁坡、也有沟坡的各级流域尺度上,雨强对含沙量的影响均存在明显的阈值现象。

(2)雨强阈值随林草植被覆盖程度的增大而明显增大,随流域层级升高略有增大。植被覆盖程度越高,当雨强超过其阈值后,洪水的含沙量越低。

(3)在黄土高原中东部,雨强大于10~15mm/h的降雨几乎每年都会发生,且产沙主要源自贴地表水流对土壤的冲刷——其特点是流速不随流量增大而无限增加,因此,只要流域植被在一定时段内变化不大,其沙峰含沙量波动很小。

本文所揭示的雨强阈值现象,不仅可以解释20世纪下半期含沙量变化很小的原因,而且对科学合理地选择“水文法”(注:一种用于分析流域水沙变化原因的方法)的降雨因子有重要参考意义,也可为客观认识极端大暴雨情况下的黄土高原产沙情势提供科学支撑。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

DOI:10.1016/S1872-2032(07)60075-4Magsci [本文引用: 1]

Whether vegetation reduces soil loss by reducing runoff volume or rather by changing runoff-sediment yield relationship has received little attention. Base on the observed data from monitoring stations and the published data from other research, this issue is addressed at different scales in hilly areas of the Loess Plateau, North China. At the plot scale, vegetation helps reduce soil loss not only by reducing runoff volume, but also by changing the runoff-sediment yield relationship, resulting that the sediment-reduction rate is higher than the runoff-reduction rate. At the watershed scale, gully erosion and mass wasting process are dominant. Vegetation measures are insufficient to control local mass movement, implying that sediment availability remains high even after vegetation is established. It is also hard for slope vegetation to change the capacity of the sediment transport system at the watershed scale. Therefore, vegetation cannot change the runoff-sediment yield relationship at the watershed scale. This implies that vegetation reduces sediment yield only by reducing runoff volume and the sediment-reduction rate approximates the runoff-reduction rate at the watershed scale. Other slope measures for soil conservation such as terraces are considered to have the same effect on the runoff-sediment yield relationship as the vegetation. Several case studies involving different spatial scales are presented and confirm this conclusion.

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]