2.

Traditional agroecosystem transition in mountainous area of Three Gorges Reservoir Area

LIANG Xinyuan1, LI Yangbing1,2, SHAO Jing'an1,2, LIU Yanhui1, RAN Caihong11. 2.

收稿日期:2018-08-16修回日期:2019-05-18网络出版日期:2019-08-25

| 基金资助: |

Received:2018-08-16Revised:2019-05-18Online:2019-08-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

梁鑫源(1996-),男,河南洛阳人,硕士,从事综合自然地理与土地利用研究E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (6579KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

梁鑫源, 李阳兵, 邵景安, 刘雁慧, 冉彩虹. 三峡库区山区传统农业生态系统转型. 地理学报[J], 2019, 74(8): 1605-1621 doi:10.11821/dlxb201908009

LIANG Xinyuan.

1 引言

农业生态系统是以耕地、水等自然资源为基础的一种人为干预程度高的复杂生态系统[1],作为人类赖以生存的基本系统[2],其所具有的功能和提供的服务对人类福祉具有重要贡献[3]。乡村地区是农业生态系统的典型承载单元,社会生产力发展及城市化推进促使传统的乡村特征逐渐转变[4,5,6],表现在人口结构的变化,种植结构的演变,聚落形态的转化,乡村空间的重构等[7,8,9]。例如在日本西部山区,由于社会变迁如人口减少等因素影响,部分区域的草地和历经“刀耕火种”的农田已经转变成针叶林,其他区域则被完全抛弃并通过演替的过程转变为落叶林[10];在中国东部,大多数新生的经济作物土地类型包括茶叶和水果等种植园,均是在以前的森林或林地覆盖区基础上建立的[11];在埃塞俄比亚西南地区,传统的以森林为基础的农业系统则正转向以谷物种植为基础的农业系统[12]。总体而言,尽管不同地区的农业生态系统组成要素差异化明显,但均呈现出显著的转型变化趋势。近年来中国山区农村土地开发及其造成的资源环境问题,是农业社会人地矛盾逐渐加剧的体现[13,14]。相关研究表明,土地利用方式及覆被格局的变化不仅影响区域生物多样性及生态系统的生产力,也促使城乡生态系统结构发生显著变化[15]。此外,农户作为农村地区的经济活动主体与最基本的决策单位,其生计策略决定着自然资源的利用方式及农业生态系统的干预强度[16,17,18]。现有****或结合民族生态学理论与方法解读典型山地农业生态系统的水资源管理体制[19];或基于社会—生态系统体制转换的微观视角审视高原区乡村转型发展[20];或利用能值变化评价农地流转对区域农业生态系统的影响[21]。但大部分研究多侧重于评估乡村农业生态系统的服务与功能,对于以农业生态系统为主体,通过探究其内部各要素受经济社会影响的变化或响应特征,进而从空间上判断山区传统农业生态系统是否转型及转型趋势的研究则较为缺乏。

三峡库区是集农村、山区、移民区为一体的典型生态脆弱区,同时是国家级贫困县最集中的分布区域[22]。伴随人类的高强度活动至“返璞”过程,库区的土地利用/覆被变化显著,尤以森林转型趋势最为明显,即森林面积由持续萎缩经由耕地撂荒、经果种植等微观机制转为恢复性增长[23]。三峡库区人地关系的交互作用,包括坡耕地利用等土地功能变化、农村聚落的空间重构以及农户生计方式的变化等是否及在多大程度上推动了库区传统农业生态系统转型,值得深入研究。因此,揭示三峡库区山区传统农业生态系统的转型及其特征,对于库区农村的未来发展、典型山区的传统土地利用转型均有启示作用。基于此,本文通过构建“理论分析—实证研究—趋势预测”的研究范式,依据库区农业生态系统的人地关系发展过程,从微观尺度解析山区传统农业生态系统的自然资源及农户主体等要素的变化特征,进而判断库区传统农业生态系统的转型及趋势,旨在为三峡库区的农业发展、乡村振兴提供一种新的研究思路。

2 理论分析

2.1 山区农业生态系统演变理论模型

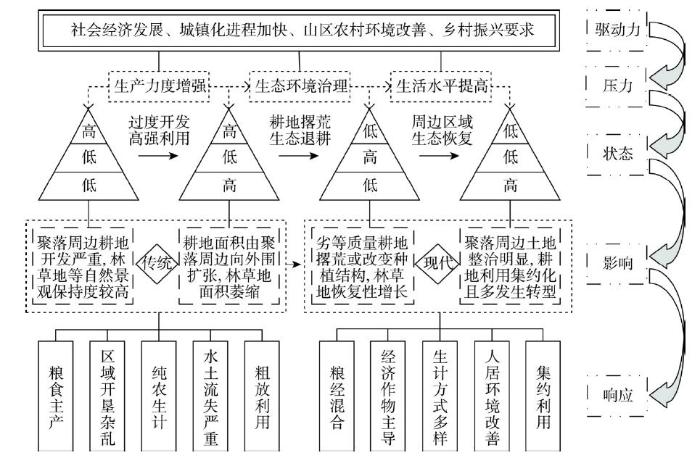

山区是一个开放的,内部各要素相互作用和联系的社会—生态系统,具有脆弱性和复杂性等特征[13]。自传统农业社会起始,农民开发土地的方式便遵循平原—丘陵—山地的地貌格局[24],由于自然条件约束,山区农村的农业发展效率始终不高。农户往往通过扩大耕地面积的方式,从数量上满足生产资料的获取进而提高生产力以维持生计。于是高强度的土地开发与杂乱无章的地块利用加剧了山区乡村的资源环境问题,深化了山区的人地关系矛盾。随时间推移,特定区域的土地利用形态与人口、社会经济转型阶段相对应,土地利用方式经历了开疆扩土式的粗放利用到生态经济下的集约利用转型[25,26,27]。三峡库区传统的农业生态系统作为以粮食作物主产为核心、以提高生态涵养力为目的的传统农耕系统,其转型过程基本逐步迎合森林转型各个阶段,实质为在经济社会变化和革新的驱动下,与经济社会发展阶段转型相对应的土地利用形态的转变过程[26, 28]。

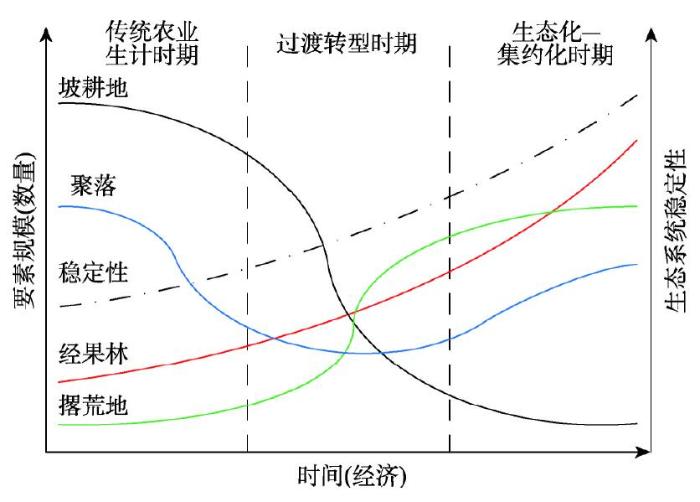

山区农业生态系统的演变可分为3个阶段(图1)。在传统农业生计时期,山区坡耕地作为农业生态系统主要生产资料占据首要地位,坡耕地的自然性致使山区土地开发利用存在显著的生态环境问题;农业社会发展过渡转型期间,坡耕地类型数量不断减少,经果林、撂荒地等地类的出现代替了部分减少的坡耕地面积,进而从本质上改善了农业生态系统的稳定性;直至现代化生态农业类型的出现,生态化—集约化时期的坡耕地规模趋于收缩且经果林与撂荒地均存在不同程度的扩张,承载人类活动的聚落本体也由高海拔地区缩减向低海拔区域集聚。要素类型变化特征方面,受到经济社会发展、劳动力迁出与人口压力加剧等因素影响,山区坡耕地的规模与数量在长时间序列下均表现为持续减少态势;同时经果林与撂荒地作为互补要素补充流失的耕地,而经果林自身的经济—生态双效益优势使其增长规模与速度强于撂荒地;撂荒地则主要发生在高海拔耕作条件较差的区域,由于转型前期山区劳动力析出能力较弱,耕地撂荒概率相对较低,转型后期随着人口老龄化现象严重,耕地撂荒规模快速增长至耕作条件阈值后趋于停止;山区聚落的变化主要表现为转型前期的逐步衰落到转型后期的缓慢增加,且后期的聚落增长多以低海拔地区生态活力较强的聚落单元规模增长为主,数量上仍呈现出减少的整体趋势。库区农业生态系统中各要素的转变使其生态系统稳定性逐步提高,反映出以库区为代表的山区农业正存在由传统的粮作系统向果林生态系统转型的过程。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1山区农业生态系统演变理论模型

Fig. 1The evolution theoretical model of the mountain agroecosystem

2.2 库区传统农业生态系统转型过程

近年来,山区已呈现由起初的耕地面积扩张与林地面积收缩现象,经森林转型过程逐步转向耕地面积收缩与林地面积扩张的反趋势,耕地撂荒、林果业发展等因素正是导致山区森林转型的微观作用机制;除此之外,社会经济因素主导的劳动力转移过程减轻了土地的人为扰动,影响了农户的生计方式,也是山区土地利用转型的最直接驱动力[29,30]。在中国山区乡村土地利用转型的大背景下,长江流域一带的山区耕地撂荒率最高[31]。三峡库区地质构造复杂,地貌以山地、丘陵为主[32],是典型的山区代表。库区腹地耕地质量差且地块破碎化严重,多分布在坡度> 6°的耕作适宜性较差地区,由于传统农业中坡耕地占比大,故生态农业势必成为发展的主旋律[33]。多重社会经济因素主导下的山区人口压力转移等现状导致库区的坡耕地系统趋于转型,以经果林等种植结构转型现象为主。同时农户系统的生计方式也由传统意义上的纯农生计转为务工、兼业或非农生计方式;由农户生计转型带动的乡村经济发展也为农村聚落的空间重构起到了至关重要的作用。高海拔区农村居民点由于移民政策与劳动力析出等影响向河谷平坝区迁移,聚落周边的坡耕地趋于撂荒,即高海拔区域的坡耕地向“林灌草”土地类型转变。

上述现象表明库区腹地乡村的人地关系发生了潜移默化的转变(图2),库区的乡村人地关系已逐步由传统农业体制转向非农与新型农业体制,以农户与坡耕地等系统要素为代表的三峡库区传统农业生态系统正在发生转型。据此,在森林转型、土地利用转型理论的基础上,本文提出三峡库区山区传统农业生态系统转型理论,从景观动态变化及其互动机制方面着手,解构山区乡村较为直观的传统农业生态系统中的多种要素变化特征,研究对象基本涵盖库区典型的人地关系演变模式。不同于传统的土地利用转型研究框架,本文内容在土地利用显性变化的基础上更强调追求生态与经济效益双赢的农户主体的演化规律,即人在土地变化中的隐性促进作用,这也是对森林转型、土地利用转型理论的发展和补充。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2库区农业生态系统转型过程(照片为作者2017年8月摄于奉节县草堂镇)

Fig. 2Agroecosystem transition in TGRA (photoed by the authors in 2017)

3 材料与方法

3.1 案例区概况

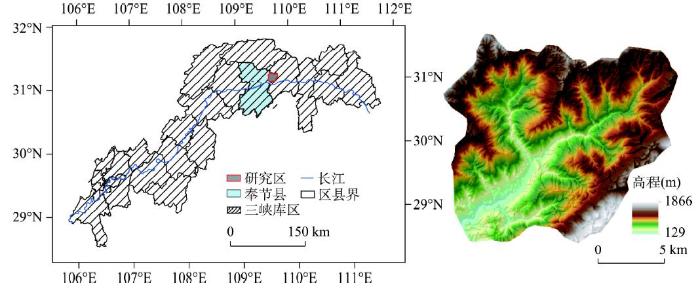

研究区草堂溪流域位于重庆市奉节县的东部草堂镇,位于三峡库区腹心地带,属于长江一级支流,河流总长度达33.3 km,流域面积约210 km2(图3)。研究区聚落分布广泛,农村居民点约占聚落(农村与乡镇居民点)总面积的90.03%,近年来移民工程的实施导致高海拔地区聚落分布重心逐渐向下迁移。流域内耕地主要分布在6°~25°的坡地上,土壤侵蚀现象严重。为增强坡耕地土壤抗蚀性,研究区实施多项水土保持工程,尤以生物措施如经果林种植的效果最显著。野外调研过程中,发现三峡库区腹地各区县均发生了不同程度的农业种植形态功能性转变与农户生计方式多样化转型过程,而草堂溪流域生态环境的典型性与特殊性使其具有极大程度的地域容错性与普适性,故可基本代表三峡库区的广大区域。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3案例区概况

Fig. 3Location of the case area

3.2 数据来源

研究区以Quick Bird高清遥感影像为数据源,主要包括2012年和2017年的Google Earth遥感数据,分辨率精度可达0.51 m,以及源于地理空间数据云的30 m分辨率1∶5万数字高程模型。参照“地理国情普查内容与指标(GDPJ01-2013)”及中国科学院资源环境信息数据库土地利用分类方法,结合研究区实际情况,依据人机交互解译判读方法将研究区土地利用类型划分为耕地、灌木林地、有林地、经果林、撂荒地、乡镇居民点、农村居民点等12个地类,并于2017年8月在野外考察过程中抽样验证土地利用解译结果,经检验各期土地利用类型的解译精度均在92%以上。3.3 研究方法

以野外踏勘获取数据为主,根据典型要素的转变过程进行类别划分,利用人地系统的自然资源要素与农户要素从微观视角判断农业生态系统的转型及趋势是本文的着眼点。3.3.1 典型要素类型划分 作者通过野外实地调研和走访农户,对应高分辨率影像将经果林解译图斑进行年限上的详细划分,包括类型I(0~3年)、II(3~5年)、III(5~8年)、IV(8~10)年及V(> 10年),且分类细节以野外实地绘图匹配信息为主。同理,将撂荒地图斑分为类型A(0~2年)、B(2~5年)、C(5~10年)、D(> 10年)。在实际操作过程中,将无法确认年限或调研疏漏的图斑与各时间节点的遥感影像比对以确定类型,主要时间节点包括2015年、2014年、2012年、2010年、2006年、2004年等。

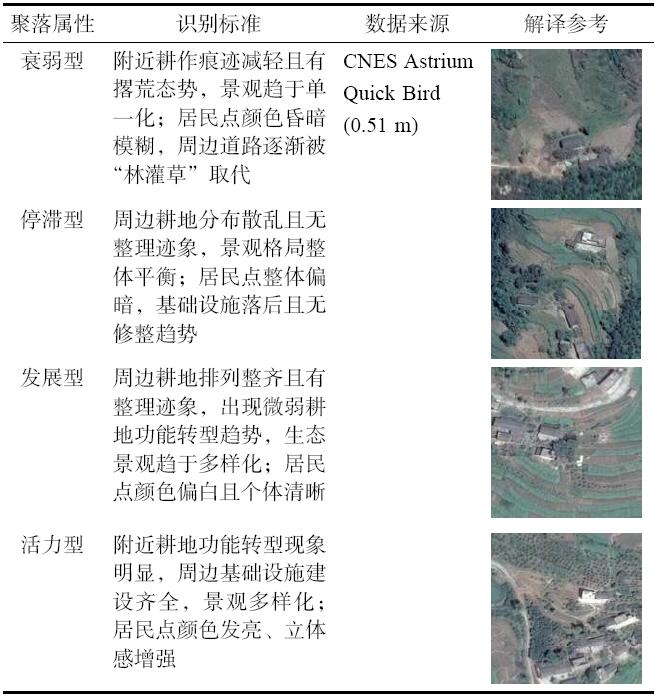

对聚落所处不同阶段的属性进行剖析,可以深入挖掘聚落的发展现状及其空间分布规律,通过野外踏勘与研究区实际情况结合,根据聚落活性将其分为不同属性类型。在野外勘探过程中,参照王青对山区聚落与外界环境能量交换过程的理解[34],从景观生态学的角度出发并考虑聚落周边环境的生态活力和聚落建筑物新旧程度,对流域聚落进行划分,具体分为衰弱型、停滞型、发展型和活力型(表1)。与此同时,考虑到城镇内部生态能量获取与消耗的特殊性,周边景观单一化的城镇建设用地等乡镇居民点被归纳为停滞型。

Tab. 1

表1

表1不同属性聚落的参考标准

Tab. 1

|

新窗口打开|下载CSV

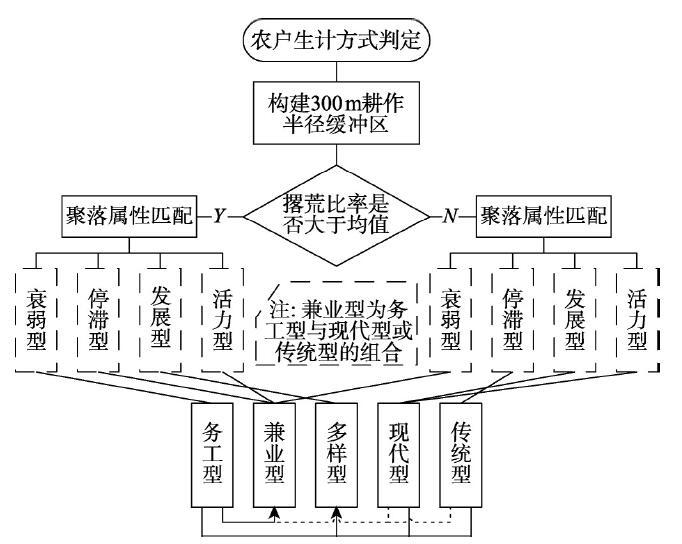

3.3.2 农户生计方式空间化判定 将农户生计方式空间可视化后与调查数据相匹配,可以提高农户生计数据的真实性。结合研究区实际情况,经过反复模拟发现以聚落为中心制作间距100 m的300 m缓冲区范围,区域内的耕地面积与研究区耕地总面积之比为95.2%,故将聚落周边300 m范围视为农户耕作半径。同时利用空间关联技术计算各个聚落耕作半径范围内的撂荒地用地比率,并与聚落属性相结合进行详细的农户生计方式划分。聚落萎缩率越大,外出农户返回的可能性越小[35],故将聚落的衰退程度和农户的生计转型一一对应,衰弱化的聚落,农户生计相对由传统生计向非农或兼业生计转型。并于2018年4月野外调研中对照影像进行聚落农户抽样检验,农户生计方式判读的正确率达到85%以上。

具体评判标准如图4所示,当单个聚落耕作半径内的撂荒比率大于聚落整体耕作范围内的撂荒均值时,衰弱型聚落周边基本无耕地,同时撂荒率较高,农户外出务工可能性较大,定义为务工型农户;停滞型聚落周边耕地缺乏整理,撂荒率增大,即传统耕作与外出务工并存,为兼业型;发展型聚落周边耕地比例下降,经果林与撂荒地比例提高,耕地向林草地转变,植被覆盖率升高,即现代型农业发展与耕作、务工并存,为多样型;活力型聚落周边以经果林为主,同时撂荒率提高,耕地面积萎缩,即现代型与务工型并存,为兼业型。当单个聚落耕作半径内的撂荒比率小于聚落整体耕作范围内的撂荒均值时,衰弱型聚落周边撂荒率下降,仍存在部分耕地,即传统型与务工型并存,为兼业型;停滞型聚落周边撂荒率较低,植被覆盖率较低且景观类型单一,耕地面积较大,即为传统型耕作农户;发展型聚落与活力型聚落周边撂荒率较低,耕地面积聚拢,细碎化程度降低,且经果林种植面积较大,即农户以经济作物等集约化利用的现代型农业耕作生计为主。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4农户生计方式判定标准

Fig. 4Judgment criterion of farmers' livelihoods

3.3.3 农业生态系统研究单元划分 农业生态系统的本质是人类生产活动干预下形成的人工生态系统。为了将不同的农业生态系统个体进行整合研究,通过综合比较现行表征人类活动对陆地表面扰动程度指数的各自适用范围和特点,选取土地利用程度综合指数模型[36]构建研究区各聚落周边的土地利用强度变化模型(表2),使其落实到乡村聚落空间单元上。具体公式如下:

Tab. 2

表2

表2土地利用程度分级

Tab. 2

| 类型 | 未利用土地级 | 林、草、水用地级 | 农业用地级 | 城镇聚落用地级 |

|---|---|---|---|---|

| 土地利用类型 | 未利用地 | 林地、草地、水域、撂荒地 | 耕地、园地、经果林 | 城镇、居民点、工矿用地、交通用地 |

| 分级指数 | 1 | 2 | 3 | 4 |

新窗口打开|下载CSV

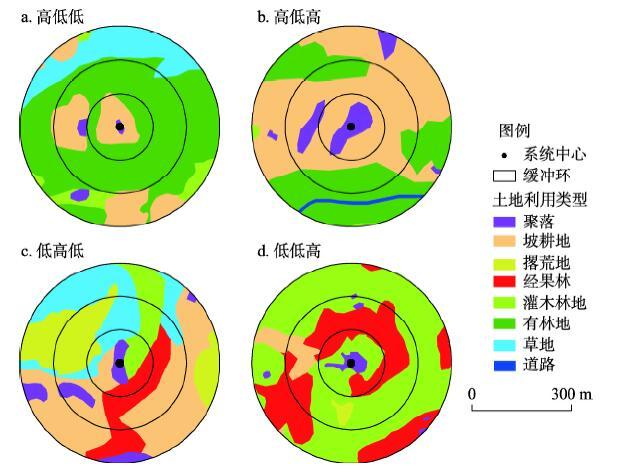

考虑到300 m耕作半径的覆盖范围,将各聚落耕作区作为农业生态系统研究单元。鉴于各缓冲环的实际面积较小导致土地利用程度计算数值相对接近,若进行大范围定量分类会影响数据的规律性判断,故利用各缓冲环之间的大小值前后对比进而对环内模式赋值;同时根据100 m等间距缓冲环内土地利用强度的大小以聚落为中心由内向外分为低低高、低高低、高低低、高低高4种模式。高、低值的定义均为相对性概念,主要目的是为呈现农业生态系统的动态演变趋势(图5)。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5农业生态系统模式分类标准

Fig. 5Classification criteria of agroecosystem models

具体分类依据为:农业生态系统的微观尺度变化往往难以凭借客观事物观察到实质性的内容,故以聚落为核心,其周边土地利用程度即可代表人为干扰景观发生变化的程度,包括坡耕地、林地等人文或自然景观的转变。其中,高值表示该缓冲环人文景观比例较高,坡耕地、建设用地等占比大,聚落系统生态活力较弱,农户行为相对单一并专注于坡耕地的传统种植;低值则表示该部分自然景观比例较高,林灌草等地类占比大,农户行为相对多样、土地利用的生态化意识提高,聚落系统生态活力较强。

3.3.4 样带分析 基于聚落单元的微观尺度农业生态系统转型模式多侧重于分析单个系统的变化,无法表现出全域背景下的整体传统农业生态系统动态变化过程,故通过选择人类活动干扰剧烈的部分样带区域分析农业生态系统的演变趋势。样带的选取以覆盖研究区全域典型地貌且景观动态变化相对显著为原则,具体方位为西北-东南走向,走势基本平行于山脊线,海拔中心点位于石马村属河谷平坝地貌。样带窗口大小的设置以涵盖区域内人为干扰与变化最显著的坡面范围为标准,故设定带宽0.5 km,长1.5 km,窗口大小为500 m×500 m。

4 结果分析

4.1 农业生态系统的要素变化特征

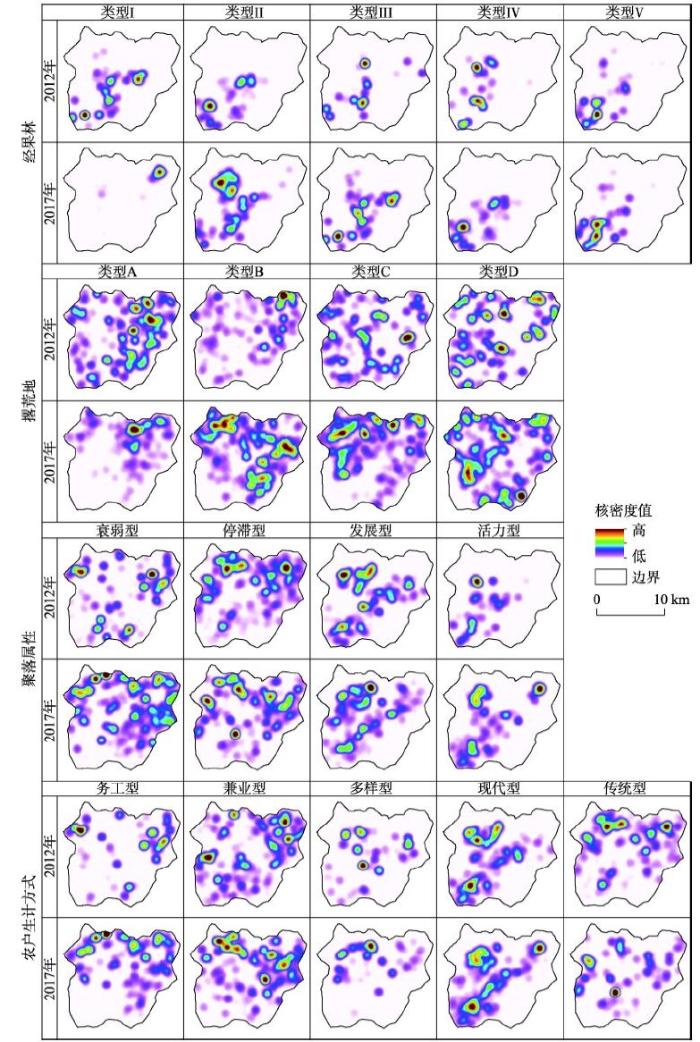

将人、地系统分别视为农业生态系统的子系统,分析各子系统要素的空间变化特征对于把握人地关系的耦合过程进而总结农业生态系统的转型模式具有重要意义(图6)。2012年,经果林的发展重心随时间推移基本向沿江河谷地区迁移,且≤ 5年和> 5年的经果林分别与发展型和活力型聚落接近;撂荒地分布则与衰弱型、停滞型聚落关系密切,且基本呈环状分布于聚落密度高值区的外围;农户个体方面,务工型农户分布特征与衰弱型聚落相似,传统型农户分布对应停滞型聚落,多样型和现代型农户则基本涵盖发展型和活力型的聚落密集区,兼业型农户由于本身从事的劳动属性繁杂,故分布特征相对复杂。2017年,≤ 5年的经果林逐步由河谷地区向研究区东北和西北方向坡耕地集聚区域转移,由于聚落与耕地存在一定的耕作距离,而经果林的发展又以坡耕地为基础,故年限较短的经果林多与发展型、活力型聚落分布相近;撂荒地的分布特征与2012年表现基本一致,但撂荒地面积明显增大,且研究区边缘区即高山陡坡地带内≤ 5年的撂荒地密度增大;农户生计方式基本与2012年的表现特征无异,但兼业型农户的分布热点更趋近于衰弱型与停滞型聚落集聚区。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62012-2017年研究区自然资源与农户要素分布热点

Fig. 6Distribution hotspots of natural resources and farmers' elements in study area during 2012-2017

4.2 农业生态系统的转型模式

在4.1分析的基础上,将各资源要素以聚落为中心通过土地利用程度模型整合其周边的人地系统,并视作独立的农业生态系统单元,不同模式的农业生态系统样例如图7所示。同时计算各模式中不同缓冲环内的典型景观比例,即区域内与农业用地变化相关性较大的景观类型代表,包括经果林、撂荒地、坡耕地及林灌草地(表3),以此验证各模式划分依据的准确性。其中,高低低模式内的经果林与撂荒地在各缓冲环内分布相对均匀,二者占比在5年内均呈涨势;坡耕地与林灌草地的比例则呈显著负相关性。高低高模式中,坡耕地与林灌草地分别在100 m与300 m缓冲环内比例最大,且经果林比例总体上相对高低低模式有所提高。低高低模式的典型景观特征变化更为明显,由以100 m缓冲环内的经果林变化显著,坡耕地则在200 m缓冲环呈现最高值。低低高模式的典型景观特征与低高低模式相近,但坡耕地的平均比例在4种模式中处于最低水平,而经果林平均比例最高。整体上,高低低与高低高特征相近,低高低与低低高特征相近,且4种模式中,经果林与撂荒地在5年内均呈现不同程度的涨势,坡耕地表现规律相反,林灌草地则相对平稳,且坡耕地的减少与经果林和撂荒地的增加基本一致。图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7不同模式农业生态系统样例

Fig. 7Samples of different agroecosystem models

Tab. 3

表3

表3农业生态系统的典型景观特征

Tab. 3

|

新窗口打开|下载CSV

4.3 农业生态系统的整体景观演变

采用移动窗口法在景观层面解析研究区农业转型趋势(图8),计算各窗口的CONTAG(蔓延度)和SHDI(香农多样性)景观格局指数发现,2012年的CONTAG均值整体上大于2017年的均值,SHDI则相反;以中心点为原点,SHDI值在中低海拔区域成峰状分布。由此可见,随时间增长,样带景观蔓延度降低而多样性提高,即优势斑块种类逐渐减少,景观类型趋向多元化。同时高海拔地区人类活动干扰强度小,景观类型较中低海拔地区单一,景观多样性基本与海拔高低呈负相关。图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8研究区农业生态系统转型景观表征

Fig. 8The landscape characterization of the agroecosystem transition in study area

研究区高海拔地区由于地形地貌条件限制,自然景观难为人类所开发利用,景观类型仍以森林为主,中海拔地区则以传统的聚落—耕地农业景观为主,靠近低海拔河谷平坝区的耕地景观逐渐发生变化,以衰退性耕地景观为主,包括撂荒地、经果林等景观替代类型,这与山区自然坡度等约束性因素密切相关。伴随传统农业生态系统转型过程,中高海拔区林地由耕地撂荒转为恢复性增长趋势,中低海拔区景观类型更为多样,表现为经果林—聚落—耕地—灌草林结合的现代化山区农业景观。转型整体过程即传统农业景观因自然条件限制逐步转为林灌草为主的自然化森林景观,或通过耕—果转换与弃耕撂荒的方式经衰退性耕地景观向半自然化的现代农业景观的转变态势。

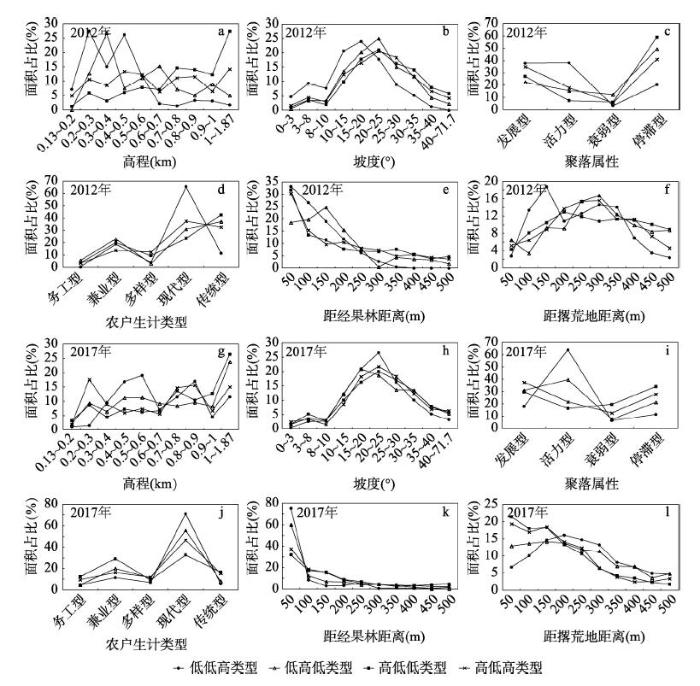

4.4 农业生态系统转型的发生规律

将农业生态系统作为整体分别与系统内部的资源或农户要素进行对比与反证,解析不同模式的农业生态系统个体与地形地貌和各农业生态子系统的相互关系,深入探究农业生态系统转型的规律与结果(图9、图10)。由于地形限制,研究区聚落主要集中在坡度10°~35°范围内。2012年间,低低高模式多在高程600 m以下,以活力型、发展型聚落为主,农户生计方式多为现代型,且基本在经果林附近300 m范围内,并与其距离远近呈反比,面积占比随着距撂荒地距离的增大呈先增后减的趋势;低高低模式多集中在200~700 m高程带内,以停滞型和发展型聚落为主,农户生计方式多传统型和现代型,集中分布在经果林300 m、撂荒地200~400 m范围内;高低低和高低高模式表现基本一致,多分布在海拔较高地区,聚落属性多停滞型,农户生计方式多传统型,在距经果林100 m以上范围内分布面积较少且均匀,面积占比与距撂荒地距离远近呈倒“U”型分布规律。2017年后,除低海拔地区低低高、低高低模式数量减少外,其他模式基本无明显变化,且低低高和低高低模式以活力型聚落为主,高低低和高低高则集中表现为发展型与停滞型聚落,衰弱型聚落也多属于高低低型系统,农户生计方式均基本向兼业型、现代型过渡,集中在经果林100 m范围内,并呈现出低低高>低高低>高低高>高低低的数量顺序,而在撂荒地500 m范围内,除低低高模式外其余模式面积比均与距撂荒地距离呈负相关。图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9研究区农业生态系统转型规律

Fig. 9The law of the agroecosystem transition in study area

图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图102012-2017年研究区农业生态系统转型结果

Fig. 10The results of the agroecosystem transition in study area during 2012-2017

综上,不同农业生态系统个体与各子系统之间存在一定的规律。结合4.2与4.3分析发现,研究区的农业生态系统正逐步由传统的耕作区域内粗放利用的纯农生计方式,通过坡耕地撂荒、经果林种植等生态恢复方式,向聚落周边种植结构合理化、物种多样化的集约利用方式转型。整体上,低低高与低高低型农业生态系统的变化模式更适用于库区的农业发展。

5 讨论

5.1 库区农业生态系统转型机制与趋势

高低低的农业生态系统模式代表库区传统农业的早期发展历程,即高强度的土地利用均发生在衰弱型或停滞型聚落周边。随着农户对经济与生产资料的需求量增大,生产力度增强,土地开发强度随之提高,耕地及其他人类活动强度较大的土地类型逐步由聚落中心向外围延伸,聚落生态活力持续降低,形成高低高型的土地利用模式,即传统小型的生计农业向广种薄收型的粗放式农业的发展过程[37],导致生态退化。在生态退耕、生态建设等政策制度的引导下,农户放弃了生产效率较低的坡耕地,耕地经撂荒逐步演化为林地,使林地面积产生恢复性的增长趋势;加之农户生计的多样化趋势,驱动高低高土地利用模式向低高低模式转型,该阶段多位于发展型聚落周边。随后由于经济、生态需求等多重压力驱使,农村居民生活水平提高,耕地面积随撂荒与果林业发展进一步减小,聚落周边区域的撂荒耕地经植被演替形成小范围的生态恢复,未撂荒耕地则转向为经果林等经济作物,高强度的土地开发现象得到缓解,聚落生态活力进一步提升,土地利用模式逐渐过渡为低低高型,即粗放式农业向生态化农业转型(图11)。图11

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图11农业生态系统转型趋势

Fig. 11The trend of the agroecosystem transition

将不同的农业生态系统转型模式进行总结,高低低与高低高代表传统农业生态系统,低高低与低低高则代表现代农业生态系统,前者向后者的转型可看作库区乡村土地利用由传统的耕作方式与农户生计向现代化新型农业与多样化生计转变的作用过程。这种转型过程是对社会经济发展和政策的响应,表现为种植结构由粮食作物主产向粮经混合耕作转型、区域土地粗放利用向集约利用转型、农户生计方式由纯农生计向多样化生计转型等,在不同程度上促进了三峡库区的农业与农村发展。在人为活动的干预下,未来的库区坡耕地将逐步收缩并发生种植结构转型,农业生态系统发展重心向低海拔河谷平坝区迁移,呈现传统生计型向生态经济复合型转变的趋势,人地关系也将从不协调的矛盾状态趋向和谐共赢。

山区传统农业生态系统转型是结合森林转型与土地利用转型理论提出的新思路,其实质是乡村转型视角下的资源利用可持续性与农业行为主体的多样性需求相融合而成的新概念。社会经济的发展与人类对自然社会的关注度提高促使人类在利用自然资源的同时愈发注重生态环境的保护及发展的可持续性。三峡库区的乡村农业发展作为小尺度上的乡村土地利用转型典型代表,在一定程度上映射了山区乡村农业生态系统的演化过程。

5.2 研究展望

目前,可持续集约化的农业生态系统已逐步成为全球尺度下的农业生态系统发展范式,该范式强调景观、生物圈与地球系统的可持续性与恢复能力[38,39]。如何利用生态系统提供的自然功能设计多功能的农业生态系统,是可持续农业集约化发展的重要组成部分[40]。三峡库区作为中国典型的西南山区传统粮食作物生产区域,粮作系统的生态化、经济化现象是其农业生态系统转型的发展趋势。本文研究结果证实,库区农业生态系统各要素均在发生形态与功能方面的转变,各要素的变化共同促进了山区传统农业生态系统的转型,且转型过程对于系统本身稳定性与抗风险能力的提升有一定的积极响应。相较于其他山区,聚落结构活力化与农户生计多样化趋势以及坡耕地—经果林—撂荒地的山地型农业生态系统演变态势是三峡库区等典型山区的传统农业生态系统转型区别于其他地区农业生态系统变化的关键要素,正好为关于中国正在变绿的分析提供了微观上的证据[41],同时低海拔地区的植被覆盖增益逐渐强于高海拔地区的分析结果,也进一步解释了中国乡村地区的森林转型在社区水平上的变化过程[42]。此外,乡村社会—生态系统作为乡村人—地系统研究的整合分析方法[20],与本研究定义的传统农业生态系统在理论层面存在相似之处,但整体上的侧重点并不相同。就研究对象而言,前者强调社会、经济与生态亚系统各要素的平衡与互反馈机制,后者则倾向于关注单方面的景观生态要素驱动社会系统变化,进而反馈于景观的过程;就研究尺度而言,前者更多依附于村域、农户等社区层面,后者则以聚落主导的耕作单元为基础研究框架。总的来说,乡村社会—生态系统基本涵盖传统农业生态系统,且后者为前者在研究方向上的延伸,即传统农业生态系统的解析过程是以某一微观尺度(自定义单元)的关键要素(坡耕地)为基点,由点到面地挖掘山区乡村传统农耕结构的演变规律,这也为乡村社会—生态系统研究提供了一种新的视角与思路。当然研究仍存在一定的不足:① 实证研究案例的时间间隔较短仅有5年之差,但基本反映了三峡库区典型区域的传统农业生态系统转型过程,下一步将增加更长的时间序列研究;② 农户生计方式空间化判定的实质为聚落主导的农户生计方式,尽管存在一定的经验误差,但经实地验证后稍加调整可基本适用于大范围山区的农户生计方式判断过程;③ 山区传统农业生态系统的空间表征是以聚落为中心进行缓冲单元的划分,进而整合区域农业生态系统内部各要素的微观尺度变化,案例研究区耕作距离的限制因素可能对于农业生态系统的定义范围有所影响,但不影响其本身的参考价值。

6 结论

本文通过“理论分析—实证研究—趋势预测”的方式从人地关系变化角度出发对三峡库区的山区传统农业生态系统演变进行了微观尺度的解析,得到以下结论:(1)以草堂溪典型流域为例,研究发现三峡库区乡村地区耕地撂荒现象与经果林种植的大面积出现导致库区的坡耕地系统发生转型,高海拔地区农村聚落逐渐向河谷坝地迁移,农户生计方式也由传统的纯农生计转变为多样化的生计方式。区域自然条件较差的高海拔区聚落趋于废弃,而立地条件良好的低海拔聚落生态活力逐渐增强。

(2)以聚落及其周边300 m缓冲区作为农业生态系统的研究单元,可将其根据100 m缓冲间隔分为高低低、高低高、低高低与低低高四种类型,分别代表三峡库区农业生态转型的4种模式,并对应库区农业社会发展的不同阶段,即高低低与高低高代表传统农业生态系统,低高低与低低高则代表现代农业生态系统,且存在前者向后者的演变过程。

(3)三峡库区的农业生态系统正逐步由传统的耕作区域内粗放利用的纯农生计方式,通过坡耕地撂荒、经果林种植等生态恢复方式,向聚落周边种植结构合理化、物种多样化的集约利用方式转型,表明以库区为代表的山区农业正存在由传统的粮作系统向果林生态系统转型的过程。转型结果对于库区乡村土地利用、山区水土流失治理及农村人居环境改善均有启示意义。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

<p>生计方式是影响生态环境的重要人文因素。利用参与式农村评估方法,从生活用能与生态足迹出发,研究了甘南高原不同生计方式农户的环境影响。结果发现:① 随着非农化水平的提高,农户生活用能总量下降,其中生物质能比重降低,而商品性能源比重增加;② 随着非农化水平的提高,农户的人均生态足迹下降,农户对草地资源的依赖程度降低,但对林地、建筑用地、水域、化石能源用地的依赖程度增强;③提高非农化水平及农户受教育程度将减缓对生态环境的影响,而扩大家庭规模、提高富裕水平具有加剧环境影响的作用,但是现有样本数据支持环境Kuznets曲线假说。</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>生计方式是影响生态环境的重要人文因素。利用参与式农村评估方法,从生活用能与生态足迹出发,研究了甘南高原不同生计方式农户的环境影响。结果发现:① 随着非农化水平的提高,农户生活用能总量下降,其中生物质能比重降低,而商品性能源比重增加;② 随着非农化水平的提高,农户的人均生态足迹下降,农户对草地资源的依赖程度降低,但对林地、建筑用地、水域、化石能源用地的依赖程度增强;③提高非农化水平及农户受教育程度将减缓对生态环境的影响,而扩大家庭规模、提高富裕水平具有加剧环境影响的作用,但是现有样本数据支持环境Kuznets曲线假说。</p>

DOI:10.11849/zrzyxb.2011.02.018URLMagsci [本文引用: 1]

农户生计演化对山地生态系统恢复的影响是恢复生态学和乡村地理学关注的焦点。针对该学术背景,论文对国内外相关研究进行了总结,系统梳理了农户生计变化的内涵、驱动因素及其对山地生态系统恢复的影响;得出农户生计变化与山地生态系统演化是紧密相关的,农户生计状况最终决定着山地生态系统的特征,农户生计的改善往往驱动着山地生态系统的正向演替。最后,针对当前的研究和实践现状,建议进一步加强对农户生计和生态恢复相互关系的研究;针对当前的新农村建设和环境保护项目,要深入探究其对农户生计乃至山地生态系统恢复的影响;并建议优化中国地方官员考核标准,增强各级部门对农户生计以及环境保护的重视。

DOI:10.11849/zrzyxb.2011.02.018URLMagsci [本文引用: 1]

农户生计演化对山地生态系统恢复的影响是恢复生态学和乡村地理学关注的焦点。针对该学术背景,论文对国内外相关研究进行了总结,系统梳理了农户生计变化的内涵、驱动因素及其对山地生态系统恢复的影响;得出农户生计变化与山地生态系统演化是紧密相关的,农户生计状况最终决定着山地生态系统的特征,农户生计的改善往往驱动着山地生态系统的正向演替。最后,针对当前的研究和实践现状,建议进一步加强对农户生计和生态恢复相互关系的研究;针对当前的新农村建设和环境保护项目,要深入探究其对农户生计乃至山地生态系统恢复的影响;并建议优化中国地方官员考核标准,增强各级部门对农户生计以及环境保护的重视。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.5846/stxb201703300555Magsci [本文引用: 1]

作为山地农业的典型模式之一,哈尼梯田以其悠久历史和文化景观成为世界文化遗产和全球重要农业文化遗产。哈尼梯田农业生态系统的成功之处在于有效的水资源管理,但对其制度建设和生态文化内涵的综合分析尚待完善。基于民族生态学视角,结合生态学、民族学等自然科学和社会科学的理论与方法,对哈尼梯田水资源管理的制度建设及其生态文化内涵进行解读。研究表明,哈尼族社区通过以涵养和分配为核心的水资源管理制度建设完美地解决了水资源时空分布不均这一难题,而以迁徙文化、宗教文化、习惯法以及传统知识为支柱构建的生态文化体系则是保障水资源管理制度建设和有效实施的生态文化内涵。哈尼梯田水资源管理的制度建设与生态文化理念对于应对气候变化、促进农业可持续发展以及完善我国的水资源管理制度理论体系具有重要的借鉴价值。

DOI:10.5846/stxb201703300555Magsci [本文引用: 1]

作为山地农业的典型模式之一,哈尼梯田以其悠久历史和文化景观成为世界文化遗产和全球重要农业文化遗产。哈尼梯田农业生态系统的成功之处在于有效的水资源管理,但对其制度建设和生态文化内涵的综合分析尚待完善。基于民族生态学视角,结合生态学、民族学等自然科学和社会科学的理论与方法,对哈尼梯田水资源管理的制度建设及其生态文化内涵进行解读。研究表明,哈尼族社区通过以涵养和分配为核心的水资源管理制度建设完美地解决了水资源时空分布不均这一难题,而以迁徙文化、宗教文化、习惯法以及传统知识为支柱构建的生态文化体系则是保障水资源管理制度建设和有效实施的生态文化内涵。哈尼梯田水资源管理的制度建设与生态文化理念对于应对气候变化、促进农业可持续发展以及完善我国的水资源管理制度理论体系具有重要的借鉴价值。

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

Magsci [本文引用: 1]

为评价农业经营方式转变带来的生态环境效应, 本研究选取重庆市荣昌县农地流转典型区域, 结合实地调查和能值分析方法, 分别以普通农户和经营大户的投入和产出表征农地流转前后的农业生态系统投入和产出, 对研究区农地流转前后农业生态系统能值变化进行了对比分析。结果表明, 农地流转后研究区农业生态系统的购买能值投入较流转前减少70.48%, 能值产出增加2.15%。这使得农业生态系统的净能值产出率由农地流转前的0.01增加到流转后的0.04, 提高了300%。农业机械对人工的替代是单位投入减少的最主要因素, 从而使得农业生产效率得到大幅度提升。对于可更新系数小于系统可更新系数的单项投入来讲, 减少其投入量能够使系统的环境负载率降低; 对于可更新系数大于系统可更新系数的单项投入来讲, 增加其投入量能够使系统的环境负载率降低。但是研究区农业生态系统单项投入的变化均使得环境压力有所增大。其中, 人力投入大幅度减少, 电力柴油等投入有不同程度地增加。因此, 研究区农业生态系统的环境负载率由农地流转前的0.12增加到流转后的0.65, 提高441.67%; 可持续性指标由流转前的0.08降低到流转后的0.06, 生态可持续性降低25.00%。研究发现, 适度规模经营能够有效降低生产成本, 增强产品的市场竞争力; 不过, 种植结构调整高附加值化和高产量追求, 导致农药化肥等购买资源大幅度地增加, 加剧了农业生态系统潜在的生态环境风险。研究认为, 农业生态系统可持续发展的关键在于对农业集约化发展方式的选择。为此, 国家在引导农地流转和发展适度规模经营的政策体系中需对此给予指导并施以规范。

Magsci [本文引用: 1]

为评价农业经营方式转变带来的生态环境效应, 本研究选取重庆市荣昌县农地流转典型区域, 结合实地调查和能值分析方法, 分别以普通农户和经营大户的投入和产出表征农地流转前后的农业生态系统投入和产出, 对研究区农地流转前后农业生态系统能值变化进行了对比分析。结果表明, 农地流转后研究区农业生态系统的购买能值投入较流转前减少70.48%, 能值产出增加2.15%。这使得农业生态系统的净能值产出率由农地流转前的0.01增加到流转后的0.04, 提高了300%。农业机械对人工的替代是单位投入减少的最主要因素, 从而使得农业生产效率得到大幅度提升。对于可更新系数小于系统可更新系数的单项投入来讲, 减少其投入量能够使系统的环境负载率降低; 对于可更新系数大于系统可更新系数的单项投入来讲, 增加其投入量能够使系统的环境负载率降低。但是研究区农业生态系统单项投入的变化均使得环境压力有所增大。其中, 人力投入大幅度减少, 电力柴油等投入有不同程度地增加。因此, 研究区农业生态系统的环境负载率由农地流转前的0.12增加到流转后的0.65, 提高441.67%; 可持续性指标由流转前的0.08降低到流转后的0.06, 生态可持续性降低25.00%。研究发现, 适度规模经营能够有效降低生产成本, 增强产品的市场竞争力; 不过, 种植结构调整高附加值化和高产量追求, 导致农药化肥等购买资源大幅度地增加, 加剧了农业生态系统潜在的生态环境风险。研究认为, 农业生态系统可持续发展的关键在于对农业集约化发展方式的选择。为此, 国家在引导农地流转和发展适度规模经营的政策体系中需对此给予指导并施以规范。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.10.014URL [本文引用: 1]

中国20世纪80年代迎来了国 家土地利用形态的转型,即代表自然生态空间的森林面积降至低谷后反转向上,代表人类干扰较强的耕地面积从扩张到收缩。这是生态状况从整体恶化向整体改善转 变的最直接原因。森林转型对应着国家经济社会发展的阶段性演进过程,存在着必然性。其直接原因,是农林交错带的农业在与森林竞争土地资源的过程中失去优 势。伴随工业化和城市化的劳动力价格上升,生活水平提高带来的林木产品需求增加,是森林竞争力提高和农业竞争力下降的经济驱动力;而转型前农业扩张引起的 生态退化,则是其政策驱动力。在中国森林转型初期,政策起到了关键的促进作用。随着城市化的加速发展,人口年龄结构向老年型转变,中国迎来了劳动力工资持 续上涨的阶段。以坡耕地为代表的劳动力密集型农地利用方式,由于难以实现机械化,劳动生产率与平原区农业的差距将越来越大,被"边际化"的可能性越来越 高。这给森林面积或自然生态空间的进一步扩张提供了机会。

DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.10.014URL [本文引用: 1]

中国20世纪80年代迎来了国 家土地利用形态的转型,即代表自然生态空间的森林面积降至低谷后反转向上,代表人类干扰较强的耕地面积从扩张到收缩。这是生态状况从整体恶化向整体改善转 变的最直接原因。森林转型对应着国家经济社会发展的阶段性演进过程,存在着必然性。其直接原因,是农林交错带的农业在与森林竞争土地资源的过程中失去优 势。伴随工业化和城市化的劳动力价格上升,生活水平提高带来的林木产品需求增加,是森林竞争力提高和农业竞争力下降的经济驱动力;而转型前农业扩张引起的 生态退化,则是其政策驱动力。在中国森林转型初期,政策起到了关键的促进作用。随着城市化的加速发展,人口年龄结构向老年型转变,中国迎来了劳动力工资持 续上涨的阶段。以坡耕地为代表的劳动力密集型农地利用方式,由于难以实现机械化,劳动生产率与平原区农业的差距将越来越大,被"边际化"的可能性越来越 高。这给森林面积或自然生态空间的进一步扩张提供了机会。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.5846/stxb201410081977Magsci [本文引用: 1]

农田生态系统是人类赖以生存的基础,重大工程影响下农田生态系统服务的响应与反馈对指导工程影响区的社会经济发展具有重要意义。基于三峡工程蓄水前后(2002,2011)的农业生产数据,评估了库区农田生态系统服务价值,并对其在蓄水前后的变化特征与环境压力进行了分析。结果表明:(1)三峡库区蓄水后,农田生态系统各项服务价值均增加,总价值增加了16.81%,增加部分主要为产品供给、休闲旅游和气体调节,相对于生产功能与生活功能,生态功能价值增加幅度较小;(2)总价值的变化是自然与包括三峡工程在内的人类活动综合影响的结果,其增加原因主要与常用耕地面积增加、种植结构调整、化肥农药施用强度增加,以及休闲旅游发展和科研投入加大有关,部分区县,尤其是常用耕地面积下降的区县,种植结构调整、化肥农药施用强度的增加起主导作用,按1990年不变价计算,库区蓄水淹没耕地损失的农田生态系统服务价值约为4.24亿元/a,其中产品供给价值1.37亿元/a;(3)化肥农药施用强度增加,化肥施用增产效益下降,是维持与提高库区农田生态系统产品供给服务所带来的环境压力,而农田生态系统服务除受到化肥农药施用强度增加对其自身的抑制外,还受到总人口增加与农业人口减少、耕地资源逐年减少和蓄水淹没高质量耕地的制约。

DOI:10.5846/stxb201410081977Magsci [本文引用: 1]

农田生态系统是人类赖以生存的基础,重大工程影响下农田生态系统服务的响应与反馈对指导工程影响区的社会经济发展具有重要意义。基于三峡工程蓄水前后(2002,2011)的农业生产数据,评估了库区农田生态系统服务价值,并对其在蓄水前后的变化特征与环境压力进行了分析。结果表明:(1)三峡库区蓄水后,农田生态系统各项服务价值均增加,总价值增加了16.81%,增加部分主要为产品供给、休闲旅游和气体调节,相对于生产功能与生活功能,生态功能价值增加幅度较小;(2)总价值的变化是自然与包括三峡工程在内的人类活动综合影响的结果,其增加原因主要与常用耕地面积增加、种植结构调整、化肥农药施用强度增加,以及休闲旅游发展和科研投入加大有关,部分区县,尤其是常用耕地面积下降的区县,种植结构调整、化肥农药施用强度的增加起主导作用,按1990年不变价计算,库区蓄水淹没耕地损失的农田生态系统服务价值约为4.24亿元/a,其中产品供给价值1.37亿元/a;(3)化肥农药施用强度增加,化肥施用增产效益下降,是维持与提高库区农田生态系统产品供给服务所带来的环境压力,而农田生态系统服务除受到化肥农药施用强度增加对其自身的抑制外,还受到总人口增加与农业人口减少、耕地资源逐年减少和蓄水淹没高质量耕地的制约。

DOI:10.5846/stxb201306091483Magsci [本文引用: 1]

在三峡库区建立生态农业园是解决库区农业、环境和生态问题的有效措施。以农业面源污染分区为基础,探讨三峡库区重庆段生态农业园的建设模式和对策。结果表明:(1)根据地形地貌特征,将生态农业园规划为三大生态农业区,低海拔平坝丘陵生态农业区适宜发展“粮果蔬-猪-沼气-粮果蔬+休闲旅游”复合型高效农业模式,中海拔低山生态农业区可采用“粮-林-畜-沼气-草”的生态农业园建立模式,高海拔高山生态农业区适宜发展林草牧药复合型高效生态农业发展模式。(2)结合农业产业发展,确定了生态种植园、生态养殖园和生态综合园为该区的生态农业园建设方向。划分归并后的五大农业面源污染产污区中,库首外围丘陵山地产污区适宜以生态种植园为主导发展方向;库尾丘陵山地产污区可主营生态养殖园;余下3个产污区的发展核心都宜放在生态综合园建设。(3)三大生态农业区中的中海拔低山生态农业区和五大产污区中的库中平行岭谷产污区是库区生态农业园的建设重点。(4)为保障生态农业园的建设,应积极促进国家、政府、企业和农户之间的合作关系,不断创新和提升农业面源污染防控和农业生产技术。

DOI:10.5846/stxb201306091483Magsci [本文引用: 1]

在三峡库区建立生态农业园是解决库区农业、环境和生态问题的有效措施。以农业面源污染分区为基础,探讨三峡库区重庆段生态农业园的建设模式和对策。结果表明:(1)根据地形地貌特征,将生态农业园规划为三大生态农业区,低海拔平坝丘陵生态农业区适宜发展“粮果蔬-猪-沼气-粮果蔬+休闲旅游”复合型高效农业模式,中海拔低山生态农业区可采用“粮-林-畜-沼气-草”的生态农业园建立模式,高海拔高山生态农业区适宜发展林草牧药复合型高效生态农业发展模式。(2)结合农业产业发展,确定了生态种植园、生态养殖园和生态综合园为该区的生态农业园建设方向。划分归并后的五大农业面源污染产污区中,库首外围丘陵山地产污区适宜以生态种植园为主导发展方向;库尾丘陵山地产污区可主营生态养殖园;余下3个产污区的发展核心都宜放在生态综合园建设。(3)三大生态农业区中的中海拔低山生态农业区和五大产污区中的库中平行岭谷产污区是库区生态农业园的建设重点。(4)为保障生态农业园的建设,应积极促进国家、政府、企业和农户之间的合作关系,不断创新和提升农业面源污染防控和农业生产技术。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11849/zrzyxb.1997.02.002Magsci [本文引用: 1]

本项研究工作直接应用“国家资源环境遥感宏观调查与动态研究”项目和“中国资源环境数据库”取得的最新数据和资料,研究并提出了土地利用程度综合指数计算方法和指标体系,在此基础上,全面分析了影响中国土地利用程度变化的自然环境因素和社会因素,分析了中国土地利用程度的区域分异规律,提出了中国土地利用程度的“极地”模式,并建立了中国土地利用程度的经度、高程模型。

DOI:10.11849/zrzyxb.1997.02.002Magsci [本文引用: 1]

本项研究工作直接应用“国家资源环境遥感宏观调查与动态研究”项目和“中国资源环境数据库”取得的最新数据和资料,研究并提出了土地利用程度综合指数计算方法和指标体系,在此基础上,全面分析了影响中国土地利用程度变化的自然环境因素和社会因素,分析了中国土地利用程度的区域分异规律,提出了中国土地利用程度的“极地”模式,并建立了中国土地利用程度的经度、高程模型。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]