,1,2

,1,2Evidences and regional differences on multi-scales in Medieval Climate Anomaly over China

ZHENG Jingyun1,2, LIU Yang1,2, WU Maowei1,2, ZHANG Xuezhen1,2, HAO Zhixin ,1,2

,1,2通讯作者:

收稿日期:2018-11-21修回日期:2019-04-17网络出版日期:2019-07-25

| 基金资助: |

Received:2018-11-21Revised:2019-04-17Online:2019-07-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

郑景云(1966-),男,福建莆田人,研究员,博士生导师,主要从事气候变化研究E-mail:zhengjy@igsnrr.ac.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (2028KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

郑景云, 刘洋, 吴茂炜, 张学珍, 郝志新. 中国中世纪气候异常期温度的多尺度变化特征及区域差异. 地理学报[J], 2019, 74(7): 1281-1291 doi:10.11821/dlxb201907001

ZHENG Jingyun.

1 引言

在当前全球增暖背景下,气候变化及其影响与适应研究成为全球变化领域的“热点”问题[1,2,3];中世纪气候异常期(Medieval Climate Anomaly, MCA,约950-1250年,往常称为“中世纪暖期”)是地球气候变化史上距今最近的长达数百年的典型温暖气候阶段,因此常被作为研究温暖气候及其影响与适应问题的主要历史相似型而备受瞩目[4,5,6,7]。国际古气候学界曾为此数度进行专题研讨,并在Climatic Change期刊出版专刊[8];Diaz等[9]再次总结了全球多个地区的高分辨率气候代用记录,特别是年至年代分辨率的温度与旱涝气候重建资料,结果证明:与其后的15-19世纪相比,MCA(即950-1250年)期间全球多数地区(特别是北半球的中高纬度地区)气候整体温暖,且有许多地区(特别是中纬度地区)气候偏干,并伴有大量的区域性持续重旱事件,部分区域的这种气候异常甚至持续至1400年前后,对当时全球许多地区的社会经济发展均造成了显著影响。中国气候类型多样、气候变率大,对社会经济发展影响显著。中国不但拥有丰富、连续的历史文献记录,而且也有树轮、石笋、冰芯、湖泊沉积等各类气候变化的自然代用证据,同时还有大量关于气候变化对社会经济影响的详细记述,是开展历史时期气候变化及其影响研究的理想区域之一。其历史气候变化研究不但为中国****所重视,而且被国际学术界所关注[10,11],并取得了显著进展和大量成果,积淀了大量的气候代用资料[12,13]。然而至今为止,尽管在中国,已有不少长至MCA期间的单点(或地区等)温度重建序列或MCA期间的气候异常特征研究成果,但对中国在MCA期间温暖气候特征的理解与认识却多限于从全国、百年以上尺度述及[14,15,16],仅有的一些MCA专题研究多半发表于20世纪90年代;而对MCA期间温度变化的区域差异研究则较少论及。为此,本文拟综合利用近年所发表的长度超过千年的高分辨率气候变化重建结果,并结合中国历史文献的区域冷暖记载,对MCA期间中国温度的年代—多年代—百年尺度波动特征及其区域差异进行进一步分析,以期为研究MCA对中国农业社会影响的时空差异与复杂性提供气候异常背景,进而为中国因地制宜地适应未来温暖背景下的复杂气候变化提供历史相似型。

2 资料与方法简介

2.1 资料简介

本文所用的资料主要是公开发表的利用历史文献和自然证据等重建的可覆盖至中世纪暖期大部分时段的中国东北、西北、东中部和青藏高原等5条区域性温度变化集成序列,重建各序列所用的代用证据、重建指标、可代表的空间范围及时间分辨率如表1所示。由于这些序列是根据近年发表的各个区域多个地点或多种温度变化代用指示,通过集成重建而得;因此它们是指示各个区域(而不是局地)温度变化的最新集成结果。此外,还使用了一些从中国历史文献中查阅的区域冷暖记载等作为补充。Tab. 1

表1

表1公开发表的利用历史文献和自然证据等重建的区域或样点温度变化序列

Tab. 1

| 地区/点 | 代用证据 | 区域范围或样点经纬度及海拔 | 重建指标 | 重建时段 | 时间分辨率 | 文献编号 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 东北部 | 泥炭δ18O、湖泊纹层长链烯酮(long-chain alkenone)、石笋微层厚度、历史冷暖记载;5条序列集成 | 约110°E~130°E、36oN~50°N | 年平均温度 | 1-2000 AD | 10年 | [17] |

| 西北部 | 树轮宽度;祁连山北坡2条序列合成 | 约80°E~110oE、38oN以北至国境 | 年平均温度 | 850-2000 AD | 10年 | [17] |

| 东中部 | 历史冷暖记载;3条(1380年后)和8条(1470年后)序列集成 | 约105°E~122oE、24oN~36oN | 年平均温度 | 1-2000 AD | 10年 | [17] |

| 青藏高原 | 冰芯δ18O,树轮宽度,湖泊沉积物有机碳(Total Organic Carbon)、长链烯酮;8条序列集成 | 约80°E~102oE、25oN~38oN | 年平均温度 | 1-2000 AD | 10年 | [17] |

| 青藏高原东部 | 树轮宽度;12个年表集成 | 87°E~102oE、27oN~38oN, 海拔3100~4500 m | 6-8月平均气温 | 1000-2005 AD | 1年 | [18] |

新窗口打开|下载CSV

2.2 主要分析方法

本文采用集合经验模态分解(Ensemble empirical mode decomposition, EEMD)方法,提取各区域温度变化在不同时间尺度上的变化信号,用于分析各区温度变化在年代、多年代、百年等尺度上的位相差异及更长时间尺度的趋势变化异同。该方法由Huang等提出的经验模态分解(EMD)发展而来[19],是一种为去除EMD中存在边缘效应和尺度混合而引入白噪声扰动进行集合平均后的优化方案[20,21]。相较于传统的时间序列多尺度信号分解方法,如傅里叶变换、连续小波变换等需要事先给定具有固定周期的母函数,然后将一个时间序列分别为一系列周期函数的叠加;EMD方法不需要事先给母函数,而是反复通过序列与其极值生成的包络线均值相减,将原始序列分解为一系列本征模函数(Intrinsic Mode Function, IMF)及趋势残差的和。由于EEMD每次迭代分解的包络线均由待分解序列的局部极值决定,所以这一方法较傅里叶变换、连续小波变换等具有更优越的资料自适性[22];近年被广泛应用于温度变化特征的多尺度分析[23,24]。本文在各序列的EEMD分解过程中,信噪比参数选择为0.2,集合样本数为1000次。另外,由于所分解的5个区域温度变化序列,东北、西北、东中部和青藏高原4条序列的时间分辨率为10年,而青藏高原东部序列的时间分辨率为1年,因此对青藏高原东部序列,先将其年值按年代进行算术平均,使之与其他4条序列具备相同时间分辨率(即10年),然后再进行EEMD分解。3 结果与讨论

3.1 中世纪气候异常期间的各区温度变化特征及主要证据

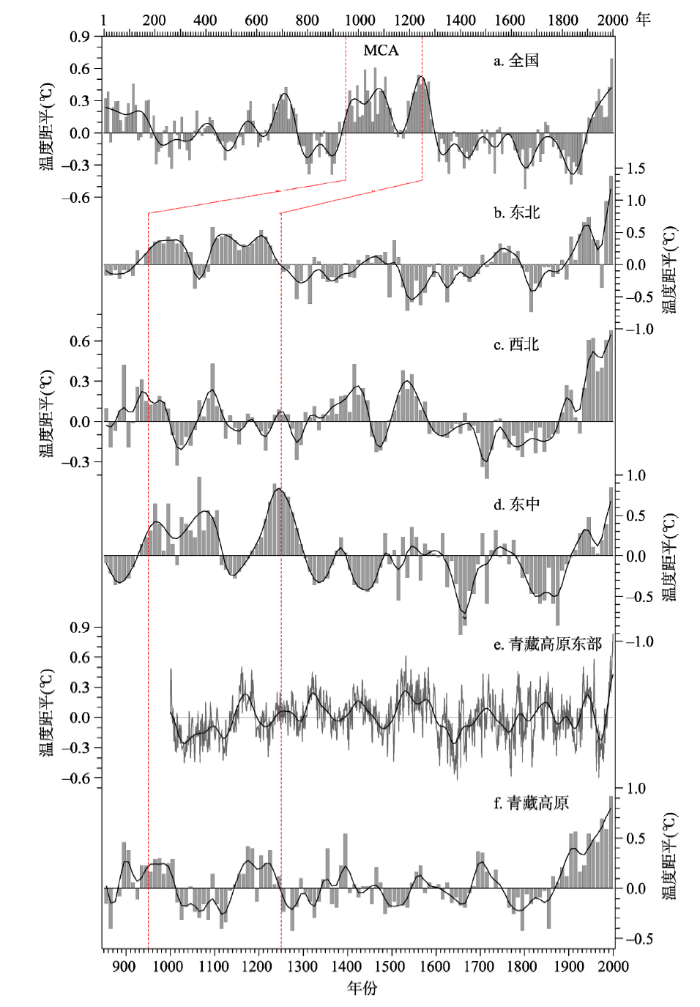

图1给出集成源于历史文献、树轮、石笋、冰芯及湖泊沉积等28条代用资料重建的过去2000年全国温度变化序列(图1a),从全国总体看,尽管在12世纪中后期存在数十年的相对冷谷,但在百年尺度上,10-13世纪是过去2000年中持续时间最长的显著暖期。以900-1900年(即20世纪之前的1000年,且同时涵盖了MCA和小冰期(Little Ice Age, LIA)的温度均值为基准计,950-1250年间全国温度的时段均值高约0.3 ℃,较其后的小冰期(约1450-1850年)均值约高0.5 ℃,且这一温暖气候大致持续至1300年前后;其间2个最暖百年(分别出现在1020-1120年和1190-1290年间)的全国温度均较20世纪平均值略高;暖峰30年(1080-1110年和1230-1260年)的温度也与20世纪最暖30年(1970-2000年)的温度相当。然而,深入对比其间各区域的温度序列却表明:这一温暖期的起讫时间存在区域差异,且各区在年代至多年代尺度上的温度变化位相也不一致。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1中国及各区域过去2000年气温重建序列

Fig. 1Temperature reconstructions for China (a) and different regions (b-f)

(1)东北部地区:图1b显示,这一地区的温暖气候出现在920-1250年间,其中950-1250年的温度均值较基准时段约高0.3 ℃,含2个持续百年以上的温暖时段(其中后一温暖时段持续约150年)和3个持续30年以上的暖峰,其间2个最暖百年分别是:950-1050年和1090-1190年间,3个暖峰分别出现在1000-1030年、1110-1140年和1190-1220年;但对比显示:其最暖百年和暖峰的温度均较20世纪略低。而在2个温暖时段间,则为一持续40年左右的相对寒冷时段;这一波动过程可从宋代重臣苏颂的前、后《使辽诗》中得到印证。

据考证,1066年冬,苏颂首次使辽,接伴辽使,1067年正月返宋;1068年十月五日(阳历11月2日)又从京都汴梁(今河南开封)启程送伴辽使,使毕于1069年正月返京;两次旅程大部分时间均在冬季前后,其《前使辽诗》30首即是据当时途中见闻所作[25]。10年之后的1077年十月三日(阳历10月22日),苏颂再从京都使辽,贺大辽生辰庆典;于次年正月二十八日(阳历1078年2月13日)返京;旧地重行,触景生情,于是又作《后使辽诗》记述了他途中的所见所闻[26]。从这些诗作中,可以看出,1066年和1068年的冬季,他见到的是“北国冰封”的隆冬严寒气候。但在10年之后再次使辽,却时过境迁,明显感受到了气候的转暖。据《后使辽诗》“中京纪事”所言:东辽本是苦寒乡,况复严冬入朔疆。一带土河犹未冻,数朝晴日但凝霜。上心固已推恩信,天意从兹变燠旸。最是使人知幸处,轻裘不觉在殊方。并注:十一月十六日(阳历1077年12月4日)到中京,未经苦寒,天气温煦几类河朔;行人皆知厚幸,纪事书呈同事阁使。在另一诗“离广平”中又作:归骑骎骎踏去尘,数朝晴日暖如春。向阳渐喜闻南雁,炙背何妨效野人。度漠兼程闲鼠褐,据鞍浓睡侧乌巾。穷冬荒景逢温煦,自是皇家覆育仁。并注:“十二月十日(阳历1077年12月27日)离广平,一向晴霁,天气温暖,北人皆云未尝有之,岂非南使和煦所致耶”。从诗中可知,当时的华北北部至辽东地区在阳历12月上旬尚未封冻,温暖似中原,隆冬时节也暖如春日,甚至只需穿中原常穿的轻裘过冬;与其10年前所见“北国冰封”和“苦寒”相比已有显著不同。而据现代物候观测,北京土壤始冻期多年平均为11月10日,最晚年份为11月27日;昆明湖始冰多年平均为11月17日;最迟年份为12月3日[27]。中京位于今内蒙赤峰市南部,比北京高1.5个纬度,海拔也较北京高数百米;土河指今老哈河;广平更在中京以北,据考证在今通辽境内,较北京高2.0个纬度以上[28];这些地方始入隆冬节候至少较北京应早一个节气(15日左右)。对比可见,该年的冬季物候较今多年平均至少迟15天。虽然其所记只能证明1077年是一个异乎寻常的暖冬,但从“天意从兹变燠旸”句中可见,作者已感受到了当时气候从寒冷向温暖的转变。

(2)西北部地区:图1c显示,西北部地区的温暖气候也始于920年前后,止于1270年前后;但其间呈显著的多年代波动,且在波动中逐渐趋冷,因而整个时段的温度仅与基准时段大致相当,其间最暖百年和暖峰的温度也低于20世纪。从多年代波动过程看,其中920-1000年和1060-1120年温暖,1000-1060年和1120-1220年相对寒冷,1220-1270年又转为温暖,但程度很弱。因而早先也有研究认为:中国西部在1000-1300年之间并没有明显的暖期[29]。

然而,根据当时西北地区东部的作物种植界线、种植制度、植物及异常气象水文物候等文献记载重建的温度变化重建结果却显示:960年前后,西北东部地区冷暖程度与1951-1980年基本一致;10世纪60年代-11世纪10年代,气候逐渐增暖;至11世纪40年代-12世纪10年代,气候温暖,其间温度至少较1951-1980年均值高0.5 ℃。而12世纪10年代以后,这里气候也出现显著转冷,12世纪20-80年代间的温度较1951-1980年均值低0.5~1.0 ℃;其中最冷的时段应出现12世纪70年代前后,年代温度较1951-1980年均值低1.0 ℃以上。不过,自12世纪末起,这里的气候又再次出现显著转暖,且这一温暖至少持续到13世纪中后期,其间最暖的时段出现在13世纪10-50年代间,其平均温度较1951-1980年均值约高1.0 ℃,是整个中世纪气候异常期间最暖的时段。仅13世纪60年代以后才出现快速转冷,至13世纪末进入寒冷期[30]。这说明:西北东部地区在MCA期间总体上呈温暖特征,整个时段的平均温度至少与20世纪相当,其间出现的多年代尺度暖峰很可能较20世纪后期更暖;特别是1220-1270年间的温暖程度并不像树轮等证据所指示的那么弱,其时段温度应至少较20世纪后期高0.3 ℃~0.5 ℃。而利用树轮未重建出这一时段的显著转暖,可能与树轮受温湿信号共同影响、且当时祁连山地气候恰好出现显著干旱有关[31,32]。

(3)东中部地区:图1d显示,东中部地区的温暖气候始于930年前后,止于1300年前后,含2个持续百年以上的温暖时段和一个多年代冷谷;其中950-1250年的温度均值较基准时段约高0.3 ℃。其间第一个温暖时段(930-1110年)的温度较基准时段约高0.4 ℃;然而这一温暖时段也存在较显著的年代至多年代尺度波动。其中第一个暖峰出现在950-980年,温度较基准值约高0.5 ℃。1000-1050年为相对冷谷,其间最冷年代为11世纪10年代(温度较基准时段低0.1 ℃以上),恰好对应太阳黑子活动的“奥尔特极小期”(Oort Minimum,约为1010-1050年)的起始年代;其后的11世纪20年代虽有显著回暖,但11世纪20年代至11世纪50年代温度却出现持续下降,与该极小期对应。第二个暖峰出现在1060-1090年,温度较基准值约高0.6 ℃,其中最暖年代(11世纪60年代)温度较基准值约高1.0 ℃。

1110-1190年前后中国东中部气候则相对寒冷,其间温度均值较基准时段约低0.1 ℃;冷谷出现在1130-1160年,温度较基准值低0.2 ℃以上。从文献记录看:这一时期东中部地区的冬季大雪、冰冻等极端寒冷事件的发生年份较前期显著增多,使亚热带地区的果木显著受灾,如1110年冬,太湖地区冬寒大雪、河水尽冰,洞庭山柑橘全部冻死等①(①原载于元代著名书法家、藏书家陆友仁(1290-1338年,吴郡、即今苏州姑苏区人)所撰的《研北杂志》,后被《太湖备考》及多部方志转引。原文为:洞庭以种橘为业者,其利与农亩等;宋正和元年冬,大寒,积雪尺余,河水尽冰,凡橘皆冻死;明年伐而为薪,取给焉;叶少蕴作“橘薪”以志其异。天历二年冬,大雨雪,太湖冰厚数尺,人履冰上如平地,洞庭感觉,冻死几尽。...从原文看,该极寒时间为政和元(公元1111)年冬。但从其他文献看,这一年仅有这一寒冷记录。反之,其前一年的冬季,却有大量的严寒记载(包括本文所列的福建长乐雨雪及荔枝冻死事件等)见于各类文献(详见满志敏:中国历史时期气候变化研究,山东教育出版社,2009年)。因此,满志敏推测认为:上述事件也应为1110年冬。);福建长乐雨雪数寸、荔枝木冻死[33]等。发生类似的雨雪冰冻年份至少又在1113年、1126年、1132年、1135年等年份出现[34]。不过即便如此,却并未见到极端寒冷年之后亚热带地区果木南退的记述。相反,福建荔枝在1110年冬受冻之后,“至后年春,于旧根株渐抽芽蘖,又数年始复繁盛”;洞庭山柑橘种植在整个12世纪也未间断[35]。这一特征与小冰期期间因极端寒冷年频发而致亚热带果木显著南退有显著不同。说明这一阶段尽管雨雪冰冻灾害较前期已有明显增加,但并未导致气候带明显南移。以1110-1140年的30年间共出现6次严冬计,冰冻发生频率已达约5年一遇,适于这些亚热带果木的种植仍有保证率80%左右;这与1951-1980年的30年间,中国东中部发生类似事件也为6次相当[36],在农业气候资源利用上仍属可接受范围;因而当时的亚热带果木种植北界未出现显著南退是正常的。综合各类文献记载表明:这一寒冷气候阶段大致持续至12世纪末,因为1185年及1190年仍有类似严冬发生,但其后就又显著减少了;且其间以12世纪中期最为寒冷,因为当时太湖流域的河道冬季结冰更为频繁一些[34]。

中国东中部MCA期间的第二个温暖时段出现在1190-1300年间,其间温度较基准时段约高0.5 ℃,暖峰时段(1230-1260年)的温度较基准时段约高0.8 ℃,均较20世纪略高一些,是中国东中部地区过去2000年中最暖的时段。文献记录显示:这一时期中国东中部地区的亚热带和暖温带北界中曾出现显著的北移,幅度较1951-1980年至少偏北1.0个纬度以上[34,35,36,37];这与12世纪末和整个13世纪北乌拉尔山(约60°N以北)的树线大幅度上移完全一致[38,39,40],可见这一时期的气候温暖在北半球许多地区均较显著。

(4)青藏高原:图1f显示,青藏高原与MCA大致对应的温暖时段出现在890-1250年间,起讫时间均较中国其他区域早一些,且其间的多年代至百年尺度温度波动也较其他区域更为显著。然而因受多数代用资料对温度年代际变化的方差解释量不高的影响,这一重建结果所给出的温度变幅很可能显著偏低,因而整个时段的温度仅较基准时段高约0.1 ℃。从百年际波动看,890-1010年和1140-1250年气候温暖,特别是在1150-1210年间,玛曲等地有古土壤发育,也与后一个温暖时段对应;其间最暖百年(分别为890-990年和1150-1250年)的温度较基准时段高约0.2 ℃;30年尺度暖峰(分别为890-920年、1160-1190年和1200-1230年)则高约0.3 ℃;温暖程度均低于20世纪。而1010-1140年则相对寒冷,其间的平均温度低于参考时段均值;冷谷出现在12世纪10年代前后,最冷年代的温度较20世纪均值低约0.5 ℃。其中这一时段的前40年又正好是太阳黑子活动的“奥尔特极小期”,且1010年后,海螺沟有显著的冰进,正好对应这一寒冷阶段的开始。这一寒冷阶段又被根据树轮集成新建的青藏高原东南部过去1000年温度变化序列(图1e)所证实[18]。对比中国其他各区(图1b~1d)MCA期间的年代际温度变化,可以看出,其寒冷气候的持续时间较其他各区更长,寒冷程度似乎更显著一些。这可能与这一地区海拔更高、气候变化更敏感的特征有关。

然而有意思的是,有不少研究(特别是根据冰芯δ18O记录)显示:过去2000年,青藏高原温度在前1800年主要呈年代—多年代波动,而在最后200年快速上升[41,42];因而,可能不存在与北半球其他地区或中国其他地区所出现的“中世纪暖期”和“小冰期”相对应的持续温暖或寒冷气候阶段。但是本文在集成多种来源代用资料包络分析基础上的重建结果却显示:虽然青藏高原与MCA对应的2个持续百年以上的温暖时段(890-1010年和1140-1250年)及其暖峰的温度低于20世纪,但从总体上看,青藏高原也存在与其他区域基本一致的“中世纪暖期”。只不过起讫时间较中国其他区域早一些,且2个温暖时段间的相对寒冷时段(1010-1140年)也较其他地区持续时间更长一些。

3.2 中世纪气候异常期间各区温度变化的位相差异

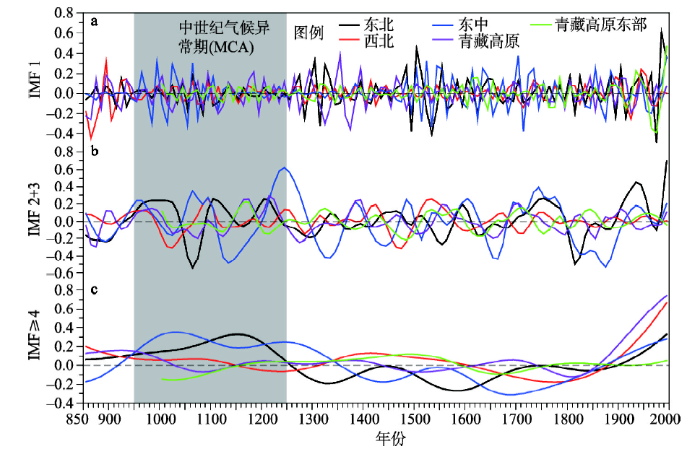

图2给出中国各区域温度变化序列的集合经验模态分解结果,其所对应的各尺度本征模函数组合方差解释量如表2所示。结果显示:IMF 1(第一本征模函数)主要指示各区在主周期为准30年尺度的温度波动特征;在MCA期间,950-1130年各区域在这一尺度上的温度波动位相基本同步;但在其后的1130-1250年,各区该尺度的温度波动幅度变小,且存在位相差异。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2中国各区域温度变化序列的集合经验模态分解结果

Fig. 2EEMD results of reconstructed temperature series for different regions of China

Tab. 2

表2

表2各重建序列本征模函数的组合方差解释量

Tab. 2

| 本征模函数(IMFs) | 东北(%) | 西北(%) | 东中(%) | 青藏高原(%) | 青藏高原东部(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| IMF1 | 29.5 | 24.5 | 11.3 | 31.5 | 42.7 |

| IMF2+IMF3 | 29.1 | 28.6 | 40.7 | 25.9 | 38.0 |

| IMF ≥ 4 | 21.9 | 46.7 | 29.7 | 34.3 | 18.7 |

新窗口打开|下载CSV

IMF 2+3(第二、三本征模函数之和)主要指示各区在主周期为准百年尺度的温度波动,结果显示各个区域均自10世纪前期起显著转暖,在MCA期间间总体温暖背景下,出现2次冷波动。从变化位相区域差异看,西北部与东中部在整个MCA期间的百年尺度温度变化基本同步;东北部地区其间的2次冷波动较西北部与东中部滞后30~40年,且温暖气候结束时间也早40~50年;青藏高原则是第1次转冷与西北部及东中部基本同步,均出现在11世纪前期,但其冷波动的持续时间较其他地区长,直至12世纪中期起才出现显著回暖,因而导致11世纪中期至13世纪间青藏高原温度的百年尺度波动位相与其他地区有显著差异;且其温暖气候结束时间也与东北部地区一样,较西北部与东中部早40~50年。

第四及其后的各本征模函数(IMF ≥ 4)与残差项之和则指示各区温度在过去千年的趋势波动,其中东北部和东中部2个区域均显示MCA和其后出现的小冰期2个阶段温度差别较显著;但西北、青藏高原2个区域则均显示MCA和LIA的阶段温度差别不大。综合各种尺度的温度波动显示:东中部MCA温暖程度与20世纪相当,东北部MCA温暖程度较20世纪略低,而西北和青藏高原MCA的温暖程度则较显著较20世纪低。而这也与先前一些研究所得到的中国东部MCA温暖程度显著、西部在1000-1300年之间却没有明显暖期的结果[29]基本一致。

然而,需要特别说明的是,造成上述差别的原因除温度变化存在区域差异外,还与不同类型代用证据对不同时间尺度温度变化的响应敏感度不同有关。表2显示,东中部地区IMF1的方差解释量仅有11.3%,显著低于其他区域;这主要是重建该区域温度变化时(特别是1500年之前),所用的文献记录多为指示气候带变化的物候证据,而利用这类证据辨识温度变化的最适宜时间尺度为30年[43],对年代温度变化的响应敏感度低。同样,在百年以上的趋势变化上,西北、青藏高原2个区域均显示MCA和LIA阶段温度差别不大,这也可能与这2个区在重建温度序列时所用的代用证据主要源于树轮而导致低频信号保留较少有关。对比西北地区的年代至多年代温度波动,根据历史文献估计的西北东部地区温度变化达1.5 ℃以上,而根据树轮等集成重建的同期温度变幅不足0.7 ℃,二者相差50%以上。东北地区很可能也存在类似情况,即根据泥炭δ18O等重建的温度波动幅度也应显著偏低,但其具体差异程度因目前尚缺乏证据,故无法推算。此外,不同类型代用资料的定年精度也存在区别,如文献记录和树轮的定年准确,但冰芯、泥炭δ18O、湖泊沉积物等则可能存在一定测年误差,特别是泥炭δ18O、湖泊沉积物的定年误差可达数十至百年。不过对比显示:利用冰芯、泥炭δ18O、湖泊沉积物等自然证据集成重建的东西和西北等区域变化序列,其所显示的年代至多年代温度位相与各区文献记录的冷暖变化过程基本一致;说明这一影响可能在通过多种代用资料集成后已不显著。因此,进一步开展不同类型代用证据在不同时间尺度上对温度变化的响应敏感度研究,是定量集成不同类型的代用证据进行区域气候变化重建、提升重建结果精度的关键,也是本领域下一步研究应当关注的重要问题。

4 结论

本文根据基于近年发表的多个地点、多种温度变化代用指示集成重建而得中国东北、西北、东中部和青藏高原等5条区域性温度变化最新序列,结合中国历史文献的区域冷暖记载,并采用集合经验模态分解方法,分析MCA期间中国温度的年代—多年代—百年尺度波动特征及其区域差异,主要结论为:(1)从全国总体看,在百年尺度上,10-13世纪是过去2000年中持续时间最长的显著暖期。以900-1900年平均温度为基准,950-1250年间全国温度的均值高约0.3 ℃,较其后1450-1850年的小冰期均值约高0.5 ℃,且这一温暖气候大致持续至1300年前后;最暖的两个百年出现在1020-1120年和1190-1290年,全国均温较20世纪平均值略高;最暖的30年为1080-1110年和1230-1260年,其温度也与20世纪最暖30年(1970-2000年)的温度相当。

(2)MCA期间的温度和起讫时间存在区域差异,且各区在年代至多年代、百年等尺度上的温度波动位相与更长时间尺度的趋势变化也不一致。其中,在准30年尺度上,各区域在950-1130年间温度波动位相基本同步,但在1130-1250年间温度波动幅度变小,也存在位相差异。在准百年尺度上,各个区域均自10世纪前期起显著转暖,在MCA期间总体温暖背景下,出现2次冷波动;但除西北与东中部在整个MCA期间的百年尺度温度变化基本同步外,东北和青藏高原地区在MCA期间与其他区域存在显著的波动位相差异,且温暖气候结束时间也较西北与东中早40~50年。在超过百年的趋势变化上,东北部和东中部2个区域均显示MCA和其后出现的小冰期2个阶段温度差别较显著,而西北、青藏高原2个区域则均显示MCA和LIA的阶段温度差别不大。综合各种尺度的温度波动显示:东中部MCA温暖程度与20世纪相当,东北部MCA温暖程度较20世纪略低,而西北和青藏高原MCA的温暖程度则显著低于20世纪。造成这些差别的原因除温度变化存在区域差异外,还与不同类型代用证据对不同时间尺度温度变化的响应敏感度不同有关。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.07.002URLMagsci [本文引用: 1]

政府间气候变化专门委员会(IPCC)自2007 年发布第四次评估报告(AR4)以来,新的观测证据进一步证明,全球气候系统变暖是毋庸置疑的事实。2012 年之前的3 个连续10 年的全球地表平均气温,都比1850 年以来任何一个10 年更高,且可能是过去1400 年来最热的30 年。虽然1998-2012 年全球地表增温速率趋缓,但还不能反映出气候变化的长期趋势。1970 年以来海洋在变暖,海洋上层75 m以上的海水温度每10 年升温幅度超过0.11℃;1971-2010 年地球气候系统增加的净能量中,93%被海洋吸收。全球平均海平面上升速率加快,1993-2010 年间高达3.2 mm/年。全球海洋的人为碳库很可能已增加,导致海洋表层水酸化。1971 年以来,全球几乎所有冰川、格陵兰冰盖和南极冰盖的冰量都在损失。其中1979 年以来北极海冰范围以每10 年3.5%~4.1%的速率缩小,同期南极海冰范围以每10 年1.2%~1.8%的速率增大。北半球积雪范围在缩小。20 世纪80 年代初以来,大多数地区的多年冻土温度升高。已在大气和海洋变暖、水循环变化、冰冻圈退缩、海平面上升和极端气候事件的变化中检测到人类活动影响的信号。1750 年以来大气CO<sub>2</sub>浓度的增加是人为辐射强迫增加的主因,导致20 世纪50 年代以来50%以上的全球气候变暖,其信度超过95%。采用CMIP5 模式和典型浓度路径(RCPs),预估本世纪末全球地表平均气温将继续升高,热浪、强降水等极端事件的发生频率将增加,降水将呈现“干者愈干、湿者愈湿”趋势。海洋上层的温度比1986-2005 年间升高0.6~2.0℃,热量将从海表传向深海,并影响大洋环流,2100 年海平面将上升0.26~0.82m。冰冻圈将继续变暖。为控制气候变暖,人类需要减少温室气体排放。如果较工业化之前的温升达到2℃,全球年均经济损失将达到收入的0.2%~2.0%,并造成大范围不可逆的影响,导致死亡、疾病、食品安全、内陆洪涝、农村饮水和灌溉困难等问题,影响人类安全。但如果采取积极行动,2℃的温升目标仍可望达到。为遏制逐渐失控的全球变暖,需全球共同努力减排,以实现人类可持续发展的理想。

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.07.002URLMagsci [本文引用: 1]

政府间气候变化专门委员会(IPCC)自2007 年发布第四次评估报告(AR4)以来,新的观测证据进一步证明,全球气候系统变暖是毋庸置疑的事实。2012 年之前的3 个连续10 年的全球地表平均气温,都比1850 年以来任何一个10 年更高,且可能是过去1400 年来最热的30 年。虽然1998-2012 年全球地表增温速率趋缓,但还不能反映出气候变化的长期趋势。1970 年以来海洋在变暖,海洋上层75 m以上的海水温度每10 年升温幅度超过0.11℃;1971-2010 年地球气候系统增加的净能量中,93%被海洋吸收。全球平均海平面上升速率加快,1993-2010 年间高达3.2 mm/年。全球海洋的人为碳库很可能已增加,导致海洋表层水酸化。1971 年以来,全球几乎所有冰川、格陵兰冰盖和南极冰盖的冰量都在损失。其中1979 年以来北极海冰范围以每10 年3.5%~4.1%的速率缩小,同期南极海冰范围以每10 年1.2%~1.8%的速率增大。北半球积雪范围在缩小。20 世纪80 年代初以来,大多数地区的多年冻土温度升高。已在大气和海洋变暖、水循环变化、冰冻圈退缩、海平面上升和极端气候事件的变化中检测到人类活动影响的信号。1750 年以来大气CO<sub>2</sub>浓度的增加是人为辐射强迫增加的主因,导致20 世纪50 年代以来50%以上的全球气候变暖,其信度超过95%。采用CMIP5 模式和典型浓度路径(RCPs),预估本世纪末全球地表平均气温将继续升高,热浪、强降水等极端事件的发生频率将增加,降水将呈现“干者愈干、湿者愈湿”趋势。海洋上层的温度比1986-2005 年间升高0.6~2.0℃,热量将从海表传向深海,并影响大洋环流,2100 年海平面将上升0.26~0.82m。冰冻圈将继续变暖。为控制气候变暖,人类需要减少温室气体排放。如果较工业化之前的温升达到2℃,全球年均经济损失将达到收入的0.2%~2.0%,并造成大范围不可逆的影响,导致死亡、疾病、食品安全、内陆洪涝、农村饮水和灌溉困难等问题,影响人类安全。但如果采取积极行动,2℃的温升目标仍可望达到。为遏制逐渐失控的全球变暖,需全球共同努力减排,以实现人类可持续发展的理想。

DOI:10.1579/0044-7447-29.1.51URL [本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1090372URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.22498/pagesURL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/BF01092410URL [本文引用: 1]

DOI:10.1175/BAMS-D-10-05003.1URL [本文引用: 1]

Chen Panqin, Lin Hai, Ge Quansheng, et al. trans.

[本文引用: 1]

陈泮勤, 林海, 葛全胜, 等译.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11442-016-1301-4URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1360/n972014-01298URL [本文引用: 1]

通过对中国不同地区气候序列重建与暖期气候特征、气候驱动因子变化分析与典型暖期成因机制模拟诊断、暖期气候对中国社会经济的影响与人类适应、北半球温度变化及典型暖期协同特征等问题的研究,发现:(1)20世纪气候增暖在过去2000年中并非空前,但20世纪气候增暖在北半球几乎同步,而中世纪增暖在空间上则存在幅度和位相差异;这主要是因为20世纪全球增暖主要受温室气体增加驱动的"大气稳定机制"、而中世纪增暖主要受太阳短波辐射变化驱动的"海洋恒温机制"所致.(2)与2008年初中国南方"雨雪冰冻"相似的极端寒冷事件可能对温度年代际变化有早期预警意义,当前的"增暖停滞"可能是自然变率导致的气候由暖转冷的一个早期信号.(3)中国历史上的社会经济波动与气候变化之间存在"冷抑暖扬"的对应特征;但与暖期相伴的社会经济发展与人口膨胀也增加了对资源与环境的压力,使得在出现温度下降、降水减少等重大气候转折时,容易导致人地关系失衡、甚至触发社会危机.这些结果增进了对年代至百年尺度气候变化特征与机制的理解,也对我国适应未来气候变化具有参考价值.

DOI:10.1360/n972014-01298URL [本文引用: 1]

通过对中国不同地区气候序列重建与暖期气候特征、气候驱动因子变化分析与典型暖期成因机制模拟诊断、暖期气候对中国社会经济的影响与人类适应、北半球温度变化及典型暖期协同特征等问题的研究,发现:(1)20世纪气候增暖在过去2000年中并非空前,但20世纪气候增暖在北半球几乎同步,而中世纪增暖在空间上则存在幅度和位相差异;这主要是因为20世纪全球增暖主要受温室气体增加驱动的"大气稳定机制"、而中世纪增暖主要受太阳短波辐射变化驱动的"海洋恒温机制"所致.(2)与2008年初中国南方"雨雪冰冻"相似的极端寒冷事件可能对温度年代际变化有早期预警意义,当前的"增暖停滞"可能是自然变率导致的气候由暖转冷的一个早期信号.(3)中国历史上的社会经济波动与气候变化之间存在"冷抑暖扬"的对应特征;但与暖期相伴的社会经济发展与人口膨胀也增加了对资源与环境的压力,使得在出现温度下降、降水减少等重大气候转折时,容易导致人地关系失衡、甚至触发社会危机.这些结果增进了对年代至百年尺度气候变化特征与机制的理解,也对我国适应未来气候变化具有参考价值.

DOI:10.1007/s00376-017-6238-8URL [本文引用: 1]

DOI:10.5194/cp-9-1153-2013URL

DOI:10.1175/JCLI-D-14-00738.1URL [本文引用: 1]

.

DOI:10.1098/rspa.1998.0193URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.0701020104URL [本文引用: 1]

DOI:10.1080/00423110802167466URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 2]

根据各种代用资料建立了近千年中国10个区的温度序列, 时间分辨率为10 a. 10个区是: 东北、华北、华东、华南、台湾、华中、西南、西北、新疆及青藏. 采用的代用资料包括: 冰芯、石笋、树轮、泥炭、湖泊沉积、孢粉、史料等. 然后按10个区的面积加权平均得到中国平均温度序列. 根据这个序列分析了中国近千年的温度变化, 特别是中世纪暖期、小冰期及现代暖期的特征. <BR>

Magsci [本文引用: 2]

根据各种代用资料建立了近千年中国10个区的温度序列, 时间分辨率为10 a. 10个区是: 东北、华北、华东、华南、台湾、华中、西南、西北、新疆及青藏. 采用的代用资料包括: 冰芯、石笋、树轮、泥炭、湖泊沉积、孢粉、史料等. 然后按10个区的面积加权平均得到中国平均温度序列. 根据这个序列分析了中国近千年的温度变化, 特别是中世纪暖期、小冰期及现代暖期的特征. <BR>

Magsci [本文引用: 1]

<p>根据历史文献中的作物种植界线、种植制度变化、植物及异常气象水文物候等记载,并辅以树轮、湖泊沉积等自然证据指示的冷暖变化状况,分析了宋元时期(960~1368A.D.)我国西北地区东部的冷暖变化特征。主要结论是: 960A.D.前后,西北东部地区冷暖程度与今(即 1951~1980年)基本一致; 960s~1040s,气候逐渐增暖; 1040s~1110s,气候较今暖; 1110s以后,气候转冷; 12世纪末,气候又再次明显转暖; 1260A.D.之后,温度下降,自13世纪末进入寒冷期。西北东部的这一冷暖变化过程不但与毗邻地区湖泊、特别是树轮等所指示的冷暖变化过程较为一致,而且与中国东部地区的冷暖变化也基本一致,但13世纪后期的降温幅度较中国东部更为明显。</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>根据历史文献中的作物种植界线、种植制度变化、植物及异常气象水文物候等记载,并辅以树轮、湖泊沉积等自然证据指示的冷暖变化状况,分析了宋元时期(960~1368A.D.)我国西北地区东部的冷暖变化特征。主要结论是: 960A.D.前后,西北东部地区冷暖程度与今(即 1951~1980年)基本一致; 960s~1040s,气候逐渐增暖; 1040s~1110s,气候较今暖; 1110s以后,气候转冷; 12世纪末,气候又再次明显转暖; 1260A.D.之后,温度下降,自13世纪末进入寒冷期。西北东部的这一冷暖变化过程不但与毗邻地区湖泊、特别是树轮等所指示的冷暖变化过程较为一致,而且与中国东部地区的冷暖变化也基本一致,但13世纪后期的降温幅度较中国东部更为明显。</p>

DOI:10.1073/pnas.1319238111URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.quascirev.2010.05.005URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1111/bor.2012.41.issue-1URL [本文引用: 2]

Magsci [本文引用: 1]

<p>根据历史文献中有关喜暖的亚热带作物苧麻、柑桔种植地点记录认为,13世纪中叶是一个典型的气候温暖期。由现代的作物种植气候区划资料推断,13世纪中叶我国中部地区年平均气温高于现代0.9—1.0℃,1月平均气温高于现代0.6℃以上,极端最低气温的多年平均值高于现代3.5℃。新近得出的南宋时代杭州春季终雪日期的资料比原先公布的日期一般提早7天。这项新资料的分析表明,南宋时代春季气温至少不低于现代,原先的有关南宋寒冷期的论断尚须更多的新资料进一步研讨。</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>根据历史文献中有关喜暖的亚热带作物苧麻、柑桔种植地点记录认为,13世纪中叶是一个典型的气候温暖期。由现代的作物种植气候区划资料推断,13世纪中叶我国中部地区年平均气温高于现代0.9—1.0℃,1月平均气温高于现代0.6℃以上,极端最低气温的多年平均值高于现代3.5℃。新近得出的南宋时代杭州春季终雪日期的资料比原先公布的日期一般提早7天。这项新资料的分析表明,南宋时代春季气温至少不低于现代,原先的有关南宋寒冷期的论断尚须更多的新资料进一步研讨。</p>

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/S0277-3791(99)00071-2URL [本文引用: 1]

DOI:10.1134/S1067413615060168URL [本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.0603900103URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088URL [本文引用: 1]