上海社会科学院城市与人口发展研究所,上海 200020

Innovation dynamics and spatial response of heavy-chemical industry: Rethinking the cluster innovation

LINLan

收稿日期:2015-12-30

修回日期:2016-04-10

网络出版日期:2016-08-25

版权声明:2016《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (3931KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 问题提出

产业集群作为区域经济发展的重要载体,因其具有强大的竞争力与生命力备受世界各国重视。以波特集群理论为代表的研究学派强调企业间关系的平等与水平结网[1],并构建了一个产、学、研充分合作的理想的产业集群内部网络结构形态,通过知识外溢产生技术外部性推动集群创新,这一理论往往成为学术界和产业界判断某一产业是否构成产业集群、集群发育是否完善、创新合作是否充分的重要标准之一。在波特集群理论的指导下,中国在20世纪90年代后建立了为数众多的以科技园区和产业园区为代表的各类产业集群,有效地促进了经济发展与技术创新。随着中国逐步进入重工业与化工产业(以下合并简称为重化工业)发展阶段,各地政府开始规划新一轮的产业布局。由于强规划性的特点,新的重化工业仍然集中。布局于以集群为主要空间形态的各级园区和生产基地(仅以中国2013、2014年投建的新能源汽车生产基地来看,就包括:内蒙古霍林郭勒、河北邢台、河南洛阳、内蒙古包头、浙江余姚、湖南常德、河南安阳、山西临汾、河南孟津、贵州台江等十多个地级市的新能源汽车产业园。),其中最具代表性的有国家级的上海临港装备产业园与天津滨海新区装备产业基地等。传统的集群理论认为,企业、科研院所、专业服务机构通过集聚产生有效的市场竞争,形成专业化生产要素高度优化配置的集聚池,从而降低创新交流成本、生产成本和物流成本,产生高效的创新外部效应[2]。但是,由于集群内部存在着显著的权力分层现象,核心企业对集群创新的控制力增强,随着层级的增加,水平结网式的创新变得更加困难。重化工业具有典型的层级型治理特征[3],权力分层导致集群的创新方式和空间效应发生改变:一方面,层级式的治理结构形成了重化工业集群单核(少核)、生产者驱动的特点[4],加强了技术创新的纵向一体化,纵向的创新合作方式导致核心企业拥有绝对的技术优势。核心企业具有制定技术标准、决定技术扩散方式、选择技术扩散对象的权力,这不仅使集群内部企业之间平等对话变得困难,也导致其有更大的选择权向集群外部寻找新的创新合作伙伴,使得集群内部创新的联系紧密度下降,从而产生生产和创新在空间上的片断化;另一方面,重化工业的权力控制表现为资本与技术密集度较之以信息通信技术(Information Communications Technology, ICT)为代表的轻型制造业大大增加,资本与技术更多集中在核心企业手中,这无形之中提高了合作者进入集群(获得集群成员身份)和留在集群(维持集群成员身份)的门槛;加之技术复杂程度和可编码化程度提高造成“高技术—低智力密集”[5],重化工业产业链各环节之间“面对面”交流需求微弱,从知识外溢、劳动力池等降低成本的角度来看,马歇尔所强调的产业集群的创新外部性大大减弱,创新溢出对维持集群功能和尺度的作用将可能小于规模效应和准入效应[6],创新合作的地理邻近要求也随之发生改变,即重化工业空间分布更为分散,集聚创新效应更不明显。

因此,ICT产业大发展时期所积累的关于产业集群创新结网的分析方法在研究重化工业产业集群创新升级时可能需要得到重新审视。对重化工业而言,能否形成集群内部的水平结网、集群是否仍是创新的有效空间组织形式、大学和科研院所是否需要邻近企业并对其创新不可或缺、本地根植和区域合作对重化工业创新的重要性如何?这些都是当前中国重化工业创新研究不可回避的问题。本文从重化工业集群的层级性特点出发,研究其技术创新合作方式的改变,并探讨其空间布局的变化。

2 重化工业创新机制及空间布局变化机理分析

2.1 重化工业创新合作特点及其创新外部性改变

根据集群治理关系的“五分法”[7],随着集群治理结构由市场型向层级型过渡(根据创新主体的层级关系,产业集群的治理结构由低层级向多层级依次为:市场型-模块型-关系型-领导型-层级型,集群的创新合作方式也依次由水平向垂直方向演进。),创新的技术特点、交易方式、合作方式、创新环境均发生了显著的变化(表1)。重化工业作为层级型治理结构的典型产业类型代表,技术等级更为森严,水平式创新合作的可能性更小。Tab. 1

表1

表1不同集群治理关系下的技术创新与合作特点

Tab. 1Technological innovation and cooperation under different styles of cluster governance

| 集群治理类型 | 市场型 | 模块型/关系型 | 领导型/层级型 | |

|---|---|---|---|---|

| 代表性产业 | 绝大多数服务业;简单加工制造 | 轻型制造/医药/软件 | 重化工业/军工业 | |

| 技术特点 | 技术复杂程度和可编码程度低,复制简单;创新扁平化特征明显 | 技术复杂程度提高,可编码化程度和可复制性增强; | 技术复杂,可编码化程度高,可复制性弱;纵向一体化创新 | |

| 技术 交易 | 技术交易原则 | 保证交换便利和即时性 | 基于互惠原则的灵活交易 | 由核心企业“安排”的原则 |

| 技术交易杠杆 | 价格 | 合作关系 | 规则、程序、说明 | |

| 解决技术冲突办法 | 谈判 | 互惠/声誉 | 监测/指令 | |

| 技术 合作 | 技术扩散灵活性/自主权 | 高(高耦合、强关系) | 中(高耦合、弱关系) | 低(低耦合、弱关系) |

| 技术伙伴牢固度 | 低 | 中—高 | 高 | |

| 技术合作时间 | 短期 | 中长期 | 长期/无限 | |

| 技术合作者地位 | 独立的合作者 | 相互依存的合作者 | “被决定”的合作者 | |

| 技术创新环境 | 最具怀疑色彩的创新氛围;“面对面”非正式交流很重要 | 不断发现新的技术伙伴;保持相互优势 | 依靠正规技术扩散渠道的“官僚式”扩散 | |

新窗口打开

从技术特点看,重化工业技术相对复杂、可编码化程度高、可复制性弱,其技术公共产品(如共性技术)的消费具有高竞争性,包含技术的产品消费又具有较强的排他性,使得技术发明者容易独享或高度控制全部创新成果,产生的溢出效应十分微弱。从技术交易看,由于创新能力差距悬殊,核心企业占据交易的主动权,价格的交易杠杆作用减弱,取而代之为规则和程序,交易的平等性、便利性、即时性、互惠性大大降低,减少了对地理邻近的需求。从技术合作看,不同层级之间企业的耦合程度远低于扁平化结网的市场型治理关系产业,技术扩散的灵活性和自主权降低;核心企业对合作对象具有高度选择权,这使得核心企业的供货商和研发外包机构分布较为分散,研发全球外包和零部件全球采购比例远远高于其他类型制造业;由于合作者分布的邻近性降低,核心企业选择创新合作伙伴更为慎重,一旦形成合作关系,牢固度高且合同期长;从这一点来说,即使合作者出现了地理位置的移动,也不易动摇其合作的关系。从创新环境看,由于重化工业知识的“可访问性”弱[8],核心企业严格恪守技术秘密,“面对面”的非正式交流需求降低,转而依靠正规技术扩散渠道进行“官僚式”的技术扩散。这就造成了“邻近而未必高效”,从而大大降低了对地理邻近的需求。

基于以上重化工业技术创新与合作特点的分析,内生经济增长中不可避免地呈现出技术扩散和知识外溢的产业间差别,创新的外部性在服务—制造之间、轻型制造—重型制造之间存在显著差异。随着技术标准化、生产规模化、资本密集程度的提高,加之难以动摇的层级式生产关系,重化工业的成本外部性大于创新外部性[9],创新外部性更显微弱。在传统的集群创新研究中,知识扩散和技术外溢具有典型的地方化特征,而重化工业创新外部性的减弱恰恰消除了地方化特点,在客观上扩大了产业的有效集聚边界,创新外部性的集聚范围不再局限于园区和城市的空间尺度。

2.2 重化工业对集群式创新空间范式的修正

2.2.1 重化工业集群式创新条件的改变 从空间集聚机制来看,集群的形成是因为其满足了创新合作的一系列需求:产品多样性、激烈的本地竞争、多元化的本地消费者、基于在地性的集群产品的家庭用户需求、密集的智力资源、高质量和高密度的信息化设施、因企业集聚导致的风险资本集聚、对本地供货商和邻近供货商的依赖等。然而,重化工产业因其单核、生产者驱动、强技术/弱智力密集、全球采购的特点,驱动集群创新的竞争、需求、投入、集聚条件发生了重大变化(表2),创新的有效空间组织形式发生了显著改变。Tab. 2

表2

表2集群式创新的影响因素及重化工业的因子修正

Tab. 2Influencing factors of cluster innovation and factor correction of heavy-chemical industry

| 集群式创新的必要条件 | 典型产业集群 | 重化工业对集群式创新条件的修正 | |

|---|---|---|---|

| 创新竞争条件 | 鼓励创新投资活动的地方环境;大量本地对手的激烈竞争 | 多核型产业集群:如金融、文创、软件等绝大部分服务业;轻型制造业等 | 创新投资的高门槛特征;集群内部技术权力等级体系森严,遏制竞争 |

| 创新需求条件 | 多元化的本地集群产品消费者;家庭用户需求 | 消费者驱动型产业集群:如金融业、设计产业、电子消费品产业等 | 产品的非在地性消费特征;弱家庭用户消费特征 |

| 创新投入条件 | 高质量的人力资源,特别是高科学、技术和管理人才密度;具有强大基础研究能力的大学;高质量信息基础设施;充足的风险资本 | 智力密集型(有别于研发密集型)产业集群:如软件业、生物医药产业、电子信息业等 | 研发、管理人员就业比重低;纵向一体化生产体系对大学、研究机构的依赖减弱;强编码化技术创新对信息基础设施的低依赖度;高资本投入门槛对风险资本的需求减弱 |

| 创新集聚条件 | 围绕核心企业的本地供货商和相关企业;高度集聚的产业布局 | 高度依赖外部性的产业集群:如加工制造业、物流产业等 | 配套产品的高比例全球采购;落户、搬迁困难导致的弱集聚效应 |

新窗口打开

从创新竞争条件看,重化工业高资本、技术密集型的特征抬高了产业进入门槛,客观上降低了竞争的可能性;集群内部的权力等级体系容易造就旗舰型企业并长期保持优势地位,使得水平结网变得困难,从而降低了企业之间的竞争强度。从创新需求条件看,重化工业为典型的生产者驱动型产业,其产品具有大客户消费和非在地消费特点,且很大比例的消费者同时又是生产者,面向终端的消费比例远远低于服务业和轻型制造业,基于本地需求的创新动力不足。从创新投入条件看,重化工业技术密集而非智力密集,其强编码化创新表达方式和纵向一体化技术合作特点摆脱了对本地信息基础设施和大学、研究机构知识供给的依赖;过高的资本门槛降低了对本地风险投资的需求,高技术门槛同时又降低了对本地第三方服务的需求,外包和全球采购行为十分普遍。从创新集聚条件看,由于重化工业产业链的全球采购模式和企业规模过大导致的弱移动性,使得其创新对于产业集群这一空间组织形式的依赖度降低,相对于轻型制造业选址更为慎重、搬迁更加困难,其重要创新合作伙伴往往位于千里之外并长期保持合作关系。由此可见,重化工业的创新竞争条件、需求条件、投入条件、集聚条件已不再满足集群生成的需求,集群难以成为其创新的有效空间组织形式。

2.2.2 共性技术对重化工业集群式创新的影响 重化工业对集群式创新空间范式的改变还源于其对共性技术研发和应用的高度依赖。与轻型制造业不同,重化工业企业对制造技术、材料技术、模具技术、检测技术等行业共性技术的综合应用大大增加,由于技术门槛高,加之共性技术开发“市场失灵”和“组织失灵”的特点[10],其开发主体往往是大型科研院所(即使是西门子、德国空客这样的巨型核心企业,其共性技术研发与扩散也多依托弗劳恩霍夫研究协会、马普研究所等德国共性技术研发机构),而非广大的中小企业。这导致了共性技术的扩散具有典型的层级性和单向性特征,遵循从研究所到企业的单向技术支撑,极少存在企业之间的相互扩散,从而降低了对企业地理邻近的需求。同时,共性技术的多样性、综合性与复杂性也导致集群内部创新难以完全解决共性技术供给的问题,而不得不向集群外部寻求支持。美国厂商微观数据的研究显示,方圆121km范围内的塑料和橡胶、金属加工机械及测量和控制装置3个重工产业通过共同的创新供给源来提高劳动生产率[11];中国地、县级城市相距100 km的邻近城市间也存在产业链的创新供给依赖[12]。对共性技术而言,合理的研发与应用空间尺度不再是集群,而是向更大的区域范围拓展。

2.2.3 新的创新范式对重化工业布局的要求 值得一提的是,随着德国“工业4.0”进程的加快,重化工业创新合作向着更分散的方向发展。“工业4.0”背景下,创新的范围、模式和组织形式都将发生很大变化:数字化的高度应用使创新边界向更大的创新生态系统扩展,使远距离开放性合作成为可能;纯粹基础—应用—开发—工程—商业化的线性创新架构发生松动,工作流程更加分散化;区域性(非局地性)“平台”成为网络式创新的重要战略选择和组织形式,创新活动、市场变化、社会响应不分主次先后共同演进,对创新空间拓展的需求更迫切。举例来看,作为德国“工业4.0”的发起者之一,宝马公司选定仿真系统总成模型重大解决方案由采埃孚提供,而采埃孚位于德国腓特烈港,距离宝马生产基地150 km以上。

综上可以得出判断,由产业集群层级性导致的重化工业技术创新特点改变了创新外部性形成的条件。重化工业技术创新的一系列专有特征、对共性技术的高度依赖,以及其层级体系对本地竞争的遏制、对本地创新供给的高门槛设置、对本地产品消费市场供给的减少、对在地性创新资源需求的减弱,都决定了其难以形成高密度的创新空间集聚。对重化工业而言,其创新空间的拓展是适应其产业技术特征和创新合作特点的自然选择的结果,重化工业合理的创新空间尺度已不再局限于本地化特征浓厚的产业集群,集群不再是重化工业创新的有效空间组织形式,而是向更广阔的区域层面拓展。

3 德国重化工业创新空间分析

3.1 数据来源

如前文所述,重化工业的创新呈现出显著的垂直一体化特征,即创新沿产业链纵向展开。因此,本文以德国化工产业和汽车、光伏(与解决终端产品和终端服务的ICT产业不同,光伏产业利用半导体技术解决能源问题,其生产环节与化工、材料、能源、电力、装备等重化工产业密切相关,提供过程产品和过程服务。)两个传统与新兴重工产业为案例,以德国“Hoppenstedt Firmendatenbank数据库”( 德国“Hoppenstedt Firmendatenbank数据库”为德国全行业数据库,涵盖所有行业代码在册企业基本信息,包括企业成立年份、总部地点、分支机构、就业规模、产出规模、重要合作者、联系方式等企业具体信息。)截至2015年9月的企业信息为模型计算基本数据来源,选取数据库中德国境内共计1136家化工、汽车、光伏的核心企业,以及这些核心企业产业链上的重要供货商(一级与二级供货商)和研发企业作为研究对象,分 析重化工业创新的空间布局特点。其中:化工企业254家、汽车企业296家、光伏产业486家。3.2 研究方法

观察样本点事件在地图上的分布是空间模式分析的重要基础方法。本文采用最邻近点指数(NNI)、Ripley's K(r)函数、核密度(Kernel)函数以及缓冲区(Buffer)4种分析方法,研究空间点分布的聚集和分散,以识别德国重化工业集群内核心企业、重要供货商以及研发机构在空间上的分布特征。3.2.1 最邻近点指数(NNI)方法 最邻近点指数法(NNI)用于比较各点之间的最小距离与理论模型中最近邻点之间的距离,描述产业集群内各类型主体的分散与集聚分布态势,从而得到点状物的空间分布特征。NNI的一般计算过程如下:

式中:

3.2.2 Ripley's K(r)函数分析方法 Ripley's K(r)函数是多距离空间聚类分析的一种重要方法,用于分析某一点在不同空间尺度上的分布模式。本文运用Crimestat空间聚类分析软件进行德国三大类重化工产业的空间聚类和空间相关性分析,以确定对不同类型主体之间的集聚程度。

式中:A为研究区面积;n为研究区内各行业企业个数;d为距离;dij为企业个体i与个体j之间的距离(i, j= 1, 2,…, n, i≠j )。

3.3.3 核密度(Kernel)分析方法 核密度(Kernel)分析运用可视化估计方法表达空间点群的分布模式,即通过将离散的点群转化为连续的密度图来研究空间点群的分布特征。本文采用四次多项式核函数估算,设p处的密度为λh(p),其估计值为h(p),表达式如下:

式中:p为待估计点的位置;pi为落在以p为圆心、h为半径的圆形范围内的第i个企业位置;h代表步长,即以p为源点的曲面在空间上延展的宽度。h值的选择影响分布密度估计的平滑程度,在具体应用中,h的取值具有弹性区间,并需要根据不同的h值进行试验。

3.3 计算结果与分析

3.3.1 最邻近点指数(NNI)分析结果 结论1:重化工业企业空间布局呈现出显著的弱地理邻近分布效应,基于产业链创新合作的地理邻近布局要求微弱。将德国化工、汽车、光伏三大产业的核心企业、主要供应商以及研发机构作为点状实体,利用平均邻近距离工具对其空间集聚特征进行分析(表3):化工、汽车、光伏产业的最邻近点指数R值分别为0.8043、0.9899和0.9844,呈现出显著的弱地理邻近分布效应。从行业内部企业空间分布情况来看,汽车、光伏两大重工产业的核心企业—供应商、核心企业—研究机构、供应商—研究机构的R值均接近1,为十分微弱的集聚分布状态,基本上没有基于产业链创新合作需要的地理邻近布局要求;化工产业的弱地理邻近效应主要归因于核心企业对原材料输送管线的高度依赖。

Tab. 3

表3

表32015年德国化工、汽车、光伏企业最邻近点指数(NNI)

Tab. 3NNI of the German chemical, automobile and photovoltaic industries in 2015

| NNI(R值) | 汽车 | 化工 | 光伏 |

|---|---|---|---|

| 全产业企业 | 0.9899 | 0.8043 | 0.9844 |

| 核心企业—供应商 | 1.0023 | 0.9084 | 1.0240 |

| 核心企业—研究机构 | 0.9744 | 0.6905 | 0.9761 |

| 供应商—研究机构 | 0.9615 | 0.8189 | 0.9333 |

新窗口打开

出现重化工业企业分布弱地理邻近效应的原因是由于重化工业层级体系的存在而造成的“圈养的价值链”[13]。被圈养的供应商常常被局限于狭窄的任务范围进行生产活动,级别低的供应商依赖更大的买家。其主要从事简单的组装,而有关制造过程和产品的需求信息均由龙头企业以指令的形式详细说明。供应商通常从事依赖于龙头企业的互补性生产、研发活动,如组件设计与生产、物流、工艺技术升级等。当产品和工艺非常复杂、产品规格信息不能编纂、核心企业竞争能力较高的时候,“圈养”现象就越普遍,知识传播对地理距离变得越不敏感[14],重化工业正是满足了上述基本特征。非重化工业则较少存在“圈养”的情况。本文选取作为高技术而非重工产业的医疗技术制造及服务业作为对照组,计算得出其NNI指数为0.6222,集聚度显著高于化工、汽车和光伏产业,这表明企业空间集聚形态的确存在产业间差别。

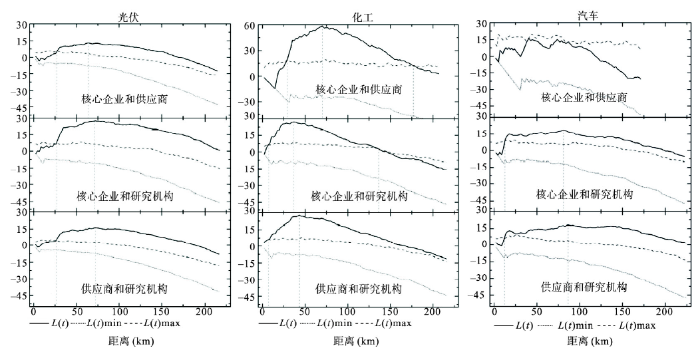

3.3.2 Ripley's K(r)空间聚类分析结果 在德国化工、汽车、光伏产业呈现出显著弱地理邻近分布效应的情况下,本文运用Crimestat空间聚类分析软件进行Ripley's K(r)函数计算,采用Monte Carlo随机模拟函数分配置信区间:根据研究区域中点要素分布特征计算得出L(d),与随机分布期望值作比较,当L(d)位于置信区间上方(L(d)>L(t)max),企业呈显著的聚集分布;当L(d)位于置信区间下方(L(d)<L(t)min),则企业呈显著的发散分布;当L(d)落入置信区间(L(t)min<L(d)<L(t)max),企业为显著随机分布。同时L(d)值越大,企业分布的集聚度越高。

结论2:重化工业的空间集聚形态已非传统意义上的产业集群,而是依托更大空间尺度的产业集聚带。

结果显示:在置信度为99%并且全部通过检验的前提下,除汽车产业的核心企业—供应商为完全随机分布以外,其余8对企业空间关系中,企业集聚度的期望值L(d)均略高于随机分布的最大值L(t)max(图1),呈现出弱空间集聚态势。化工、汽车、光伏产业的最大集聚半径则分别出现在57.3315 km、85.2346 km和74.7705 km处,远远大于经验性研究中制造业平均40~50 km的最大集聚半径范围。化工产业的集聚度最为显著,集中布局在30~40 km宽的制造带中;光伏产业次之,制造带半径为38~45 km左右;汽车产业的空间集聚范围最大,制造带半径在70 km左右。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1Ripley's K(r)函数分析结果

-->Fig. 1Results of Ripley's K(r)

-->

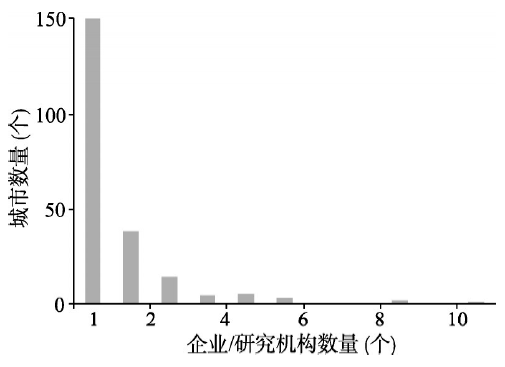

三大产业的空间集聚更加类似于跨城市尺度的产业带集聚,而非传统意义上的集群本身。这不仅反映出三类产业的弱集聚分布态势,而且从集聚半径范围来看,也早已超过了德国绝大部分城市的空间尺度(德国是一个以中小城市为主的国家,全国共计有城市2065座,其中10万人以上的城市(大城市)有82座。中小城市的地理空间半径一般均小于10 km,大城市的地理空间半径一般为10~20 km。)。以光伏产业为例,选取486家企业中直接具有创新联系的366家企业,将每个企业的区位信息具体到城市级别,统计分析得出:366家光伏企业分布在226个城市中,每个城市平均拥有光伏企业1.62个;单个城市拥有企业数的最大值为11,最小值为1。这些光伏企业分布的标准差为1.38,基尼系数为0.31,表明企业在城市尺度上的分布较均匀。光伏企业分布的直方图也显示(图2),绝大多数城市的光伏企业数为1或2,只有很少几个城市的企业数为5~11。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2德国光伏企业分布直方图

-->Fig. 2Histogram of photovoltaic enterprises in German cities

-->

表4列出了光伏企业数量最多的11个城市,这11个城市所拥有的企业数为72个,仅占总数的19.7%,即使是企业数最多的柏林也只有11家企业,表明德国光伏企业在城市尺度上的集聚程度并不高,这与一些非重工制造业(如食品加工业)的企业集中程度相比低很多。同时,从企业的多样性角度看,绝大多数城市的光伏企业都是以1~2个环节为主,企业分布的多样性较差。如比特费尔德—沃尔芬绝大多数都是制造企业,康斯坦茨大多数都是研发企业,而很少有其他功能。这意味着,传统观念里的产业园区式的重工业与化工产业集中布局以及构建集群式创新网络并不是该类产业技术创新的必要条件,因为从德国的实际情况看,单个城市显然已经超过了传统集群的空间尺度,而企业又如此分散地分布于各个城市。

Tab. 4

表4

表4德国前11位城市光伏企业分布情况(个)

Tab. 4Distribution of photovoltaic enterprises and relevant research institutes in the top 10 cities in Germany

| 城市 | 制造 | 设备 | 组件 | 模块 | 研发 | 总计 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 柏林Berlin | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 |

| 德累斯顿Dresden | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |

| 弗莱堡Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |

| 比特费尔德-沃尔芬Bitterfeld-Wolfen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |

| 弗罗伊登施塔特Freudenstadt | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |

| 斯图加特Stuttgart | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |

| 埃朗根Erlangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |

| 法兰克福Frankfurt | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |

| 汉诺威Hannover | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |

| 耶拿Jena | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |

| 康斯坦茨Konstanz | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |

新窗口打开

德国重化工业集聚空间尺度扩大显示了企业为适应产业技术特征和创新合作特点所作的自然选择,并非某一国的独有现象:通过对美国制造业区位的研究发现,随着重工业资本和技术密集度的增加,地理集聚的趋势减缓[15],这一结论在对爱尔兰和葡萄牙重工业区位的研究中也得到了佐证[16]。重化工业集聚由集群向集聚带过渡也并非仅仅局限于核心企业与中小企业的创新合作关系,在苏格兰制造型的中小企业中,具有创新性的发明者大多是中等距离或远距离合作[17]。作为重化工业同样高度发达的国家日本,有****对该国重化工业组织创新活动的“合理”边界范围进行了估测,认为这个边界通常突破制造业全行业集聚的平均半径40~50 km[18],这不仅远远大于服务业的集聚半径,也大于世界上几乎所有的科技园区与开发区的空间半径。造成这一现象的原因是由于创新外部性和地理邻近性随不同类型产业创新合作特点而发生的改变,对重化工业而言,由于核心企业具有绝对控制力,这种控制力更多体现在防止技术溢出而非促进技术扩散上[3],集群难以产生创新的集约化效应,削弱了创新的外部性;同时,由于技术复杂且难以复制,对于研发外包机构和供货商等技术扩散受益方的知识储备要求很高,扩散方式以等级扩散为主,而非基于默会知识传递的扩展扩散,在客观上扩大了集聚的空间半径。因此,真正意义上的重化工业“集群”尽管在现实中存在,但其有效的创新空间组织形式是空间尺度较大的集聚区或集聚带。

结论3:集聚形态依产业类别和企业关系类型表现出差异。化工产业空间集聚度高于重工业;核心企业较供应商对研发机构的吸聚能力更强。

具体到企业关系类型,结合表5,通过对实验结果进行对比分析和对集聚半径、集聚带宽度、集聚速度以及集聚度进行计算,发现不同企业关系类型区位选择的空间尺度以及集聚程度表现出较大差异。

Tab. 5

表5

表5德国汽车/化工/光伏产业集聚指数比较

Tab. 5Comparison of agglomeration index in Germany's chemical, automobile and photovoltaic industries

| 企业关系类型 | 集聚指数 | 化工 | 汽车 | 光伏 |

|---|---|---|---|---|

| 核心企业—供应商 | 最小集聚半径(dmin)(km) | 28.1542 | / | 27.8796 |

| 最大集聚半径(dmax)(km) | 69.2914 | / | 75.0735 | |

| 集聚带宽度(w)(km) | 40.0642 | / | 37.5349 | |

| 集聚速度(k) | 0.7416 | / | 0.1938 | |

| 集聚度(A) | 667.6637 | / | 44.5512 | |

| 核心企业—研究机构 | 最小集聚半径(dmin)(km) | 8.6298 | 13.3383 | 29.3727 |

| 最大集聚半径(dmax)(km) | 36.6756 | 80.0477 | 69.1156 | |

| 集聚带宽度(w)(km) | 29.1339 | 67.8243 | 39.7535 | |

| 集聚速度(k) | 0.6791 | 0.1328 | 0.4081 | |

| 集聚度(A) | 267.7637 | 71.7005 | 286.3201 | |

| 供应商—研究机构 | 最小集聚半径(dmin)(km) | 6.6065 | 13.4511 | 28.1539 |

| 最大集聚半径(dmax)(km) | 44.0753 | 85.1806 | 71.4532 | |

| 集聚带宽度(w)(km) | 38.5712 | 72.8492 | 44.3935 | |

| 集聚速度(k) | 0.5234 | 0.1305 | 0.2438 | |

| 集聚度(A) | 236.9348 | 72.8893 | 107.1286 |

新窗口打开

(1)就核心企业—供应商关系而言:汽车产业为随机分布状态;化学和光伏产业分别在28.1542 km、27.8796 km处才开始出现集聚态势,峰值分别出现在69.2914 km、75.0735 km处,属于一种跨城市空间尺度的“集聚”;就集聚速度和趋势而言,化学工业更为明显,且其峰值高度为43.8902,远高于光伏产业峰值12.9294的水平;同时,化工与光伏产业的集聚速度分别为0.7416、0.1938,集聚度分别为667.6637、44.5512。这说明,尽管化工产业的集群分层与重工业十分相似,但是,受原料管线布局的限制,其核心企业—供应商关系的企业空间布局比重工业更加紧凑,空间集聚程度更高。

(2)就核心企业—研究机构关系而言:化工、汽车和光伏产业均呈现集聚分布的态势,其集中度高于核心企业—供应商关系;三大产业曲线峰值和初始值存在明显差异,化工、汽车、光伏产业分别在36.6756 km、80.0477 km和69.1156 km处出现峰值,且集聚速度差异明显,分别为0.6791、0.1328、0.4081。可以看出,只有化工产业呈现出较为明显的簇拥式空间集聚特征,光伏产业次之,而汽车产业最大观测值与初始值的差值仅为7.7315,集聚趋势最为平缓。

(3)就供应商—研究机构关系而言:化工、汽车和光伏产业的集聚带宽度分别为38.5712 km、72.8492 km和44.3935 km,集聚速度为0.5234、0.1305和0.2438,集聚度分别为236.9348、72.8893和107.1286,供应商对研究机构的吸聚作用普遍弱于核心企业。

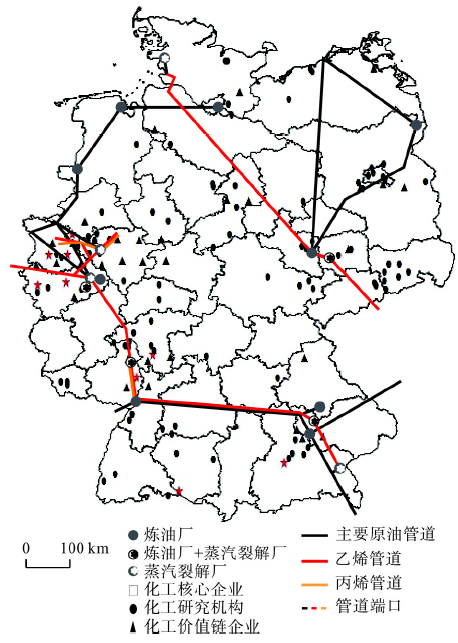

集聚形态的产业间差别主要体现在化工与重工集聚的空间分异上。从本质上说,化工产业与重工业都是单核(少核)、生产者驱动、全球采购比例高、高资本技术密集、弱智力密集类型的产业,其创新机制和空间集聚机制高度相似[14]。然而,由于化工产业更多是对原料、燃料的生产加工,对生产基础设施的要求更高,在很大程度上依赖于管线设施的密度和质量,图3显示了德国重要化工企业布局与原料、燃料管线分布的高度重叠性;同时受制于环境保护的影响,使得其空间布局较重工业更为紧凑,集聚半径更小。集聚形态的企业关系类型差别主要体现在核心企业与供应商对研究机构的不同吸引力与控制力上。重化工业工艺创新的比重与企业规模呈显著正相关[19],OECD国家80%的研发投入由超过5000人的超大企业完成[20];日本排名前50位制造业大企业2/3的研发经费被用于基于产业链合作的技术开发[21],这些导致核心企业比供应商控制着产业链中更多的创新资源,对中小研发机构的空间吸聚能力也更强,从另一个侧面证明了重化工业技术权力分层的存在和因此造成的核心企业对于创新合作者选择的高度控制能力。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3德国重要化工企业与原料、燃料管线分布情况

-->Fig. 3Location of the important chemical enterprises and the distribution of main pipelines of raw materials and fuel in Germany

-->

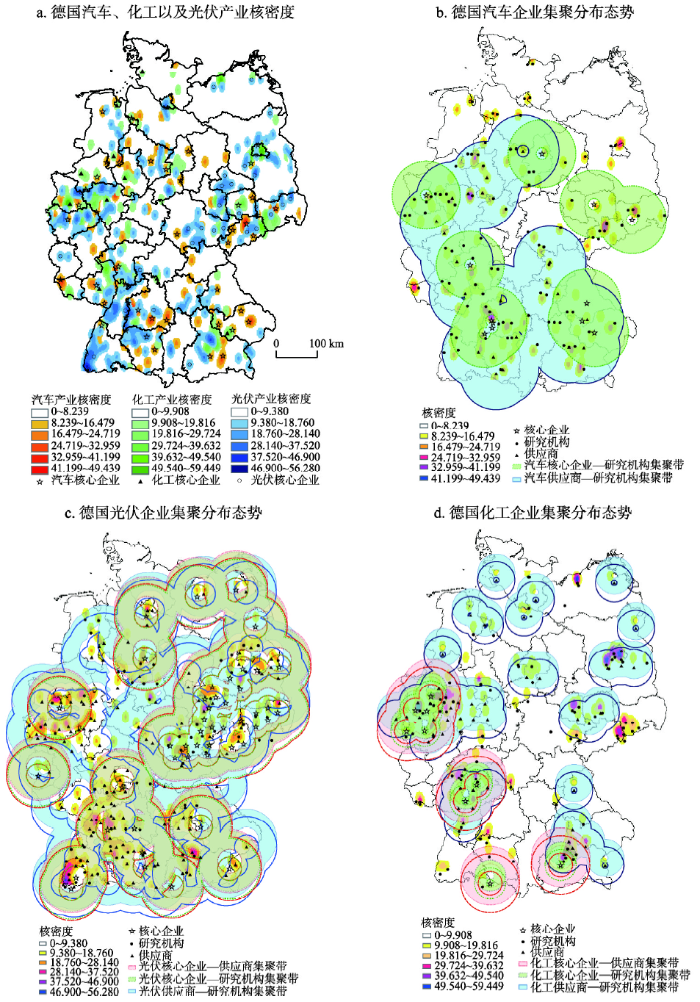

3.3.3 核密度(Kernel)分析结果 最邻近指数和Ripley's K(r)函数虽然反映了德国化工、汽车和光伏产业的总体分布情况,但无法直观反映其空间集聚热点和集聚密度。基于此,本文利用ArcGIS核密度工具及缓冲区分析对其空间集聚特征进一步测算,同时为了使结果具有可比性,选择相同的搜索半径(5 km)与栅格大小(2 km)绘制核密度估计图及集聚分布态势图(图2)。

结论4:由于重化工业对综合性知识的需求以及其共性技术扩散的特点,德国的重工业和化工产业有着相似的区位分布指向,其高度密集的区域主要分布在北莱茵威斯特法伦西部、萨克森南部以及巴伐利亚中部地区(图4)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4德国重化工业空间分布核密度与缓冲区分析示意图

-->Fig. 4Results of kernel and buffer analysis on Germany's heavy-chemical industry

-->

根据核密度计算统计,具体而言:

(1)汽车产业的集聚热点区为巴登符腾堡、巴伐利亚和北莱茵威斯特法伦等3个地区,其核心企业数量占统计总数的66.67%,具有举足轻重的地位,集聚度也最高。供应商—研究机构集聚的区域基本与核心企业的布局一致,巴登符腾堡(28.57%,21.28%)、巴伐利亚(28.57%,15.96%)和北莱茵威斯特法伦(23.82%,14.89%)是最为重要的3个地区;下萨克森(10.64%)和萨克森(10.64%)也是研发机构较为集中的区域。

(2)化工产业的节点数量虽然多于汽车产业,但其企业集聚的热点区最少,仅北莱茵威斯特法伦和黑森地区,其企业数量占全国总量的77.78%;供应商则主要集中在北莱茵威斯特法伦(55.17%)、巴伐利亚(24.14%)和黑森(10.34%);研究机构主要集聚区为北莱茵威斯特法伦,占比达到17.89%。其次是巴登符腾堡和萨克森,均占13.10%,巴伐利亚占9.52%,黑森为8.33%。

(3)光伏产业的核心企业主要集中在萨克森地区,其企业数量占全国总量的64.44%,其次为巴登符腾堡,占比为17.5%;供应商则主要分布在巴登符腾堡(35.92%)、北莱茵威斯特法伦(26.21%)和巴伐利亚(20.39%)3个地区;研究机构主要集聚区为巴登符腾堡,占比达27.54%,其次为勃兰登堡(13.04%)、图林根(11.59%)和萨克森(11.59%)。

造成这种局面的原因源于重化工业创新所特有的对共性技术供给的高度依赖。德国重化工产业关键共性技术主要由弗劳恩霍夫应用研究促进协会、马克斯—普朗克研究所、莱布尼茨学会、尤里希研究中心,以及少数具有共性技术实验室的大学提供。共性技术属于综合性技术,与一般科学理论知识类似,具有知识产权的共享性和公有性,终极目标是力图尽快地扩散到一切相关领域,从而有利于快速提高相关产业的技术升级。共性技术的特性决定了其不为某一个集群的企业集团所占有,而是尽可能多地被同一产业的不同集群、不同产业的相关部门所共享,从而导致共性技术的生产者(研究机构)与消费者(供应商)出现空间上的分离。同时,由于共性技术介于基础和应用之间,落在“巴斯德象限”中[10],使其既不靠近大学,也不靠近企业,降低了对地理距离的敏感度。从德国最主要的共性技术研发、扩散机构弗劳恩霍夫协会成员的分布情况来看,北莱茵威斯特法伦西部、萨克森南部以及巴伐利亚中部地区的弗劳恩霍夫共性技术研究机构分别有15个、15个和8个,总计占全德比例的44.7%,其分布密度为德国其他地区的3.5倍。这3个地区的模具和成型、应用材料、自然科学技术趋势分析、人机工程、应用集成安全、系统集成和元件、制造技术、软件和系统技术、有机材料电子设备等共性技术研发成果为化学、汽车、光伏产业所共用,形成了共同的热点分布区域。

结论5:由于重化工业核心企业对供应商和研究机构的高度选择权,导致其最重要的供货商和研发支撑企业落在较远的区域,甚至有“孤岛型”核心企业的存在。

根据对化工、汽车、光伏产业核心企业—供应商、核心企业—研究机构缓冲区范围外企业数量的统计,化工产业两种关系类型区外企业比重分别为66.6667%、78.4176%;光伏产业分别为45.6769%、47.0951%;汽车产业核心企业—研发机构区外企业比重为51.0683%。同时,也有大量研发企业落在以供应商为核心的产业集聚带之外(表6)。

Tab. 6

表6

表6德国汽车/化工/光伏产业缓冲区外企业数量统计情况

Tab. 6Numbers of the firms outside the buffer regions of the automobile, chemical and photovoltaic industries in Germany

| 产业 | 企业关系类型 | 缓冲区范围外企业数量比例(%) |

|---|---|---|

| 化工产业 | 核心企业—供应商 | 66.6667 |

| 核心企业—研究机构 | 78.4176 | |

| 供应商—研究机构 | 41.8261 | |

| 汽车产业 | 核心企业—供应商 | / |

| 核心企业—研究机构 | 51.0683 | |

| 供应商—研究机构 | 37.2340 | |

| 光伏产业 | 核心企业—供应商 | 45.6769 |

| 核心企业—研究机构 | 47.0951 | |

| 供应商—研究机构 | 55.7195 |

新窗口打开

德国化工、汽车、光伏企业集聚态势图显示(图2),一些产业热点区域并没有落在以核心企业为中心的集聚带范围内,表现为两点:① 比较重要的供应商和研发机构没有分布在核心企业近周围。化工产业最重要的供应商和研发机构分别出现在距离核心企业8.7587 km和8.0014 km处;汽车产业距离23.9393 km和8.3615 km;光伏产业距离9.2405 km和7.2766 km。② 三大产业都有远离核心企业的热点分布区域存在,使得一些核心企业表现出“孤岛”特征,这在汽车和光伏产业中尤为明显,也从另一个侧面证明了核心企业对供应商与研发企业的控制并不需要地理邻近的支撑。

出现“孤岛”型核心企业的原因是重化工业技术创新的等级体系形成的产业集聚障碍[22]。一方面,核心企业具有绝对的技术话语权,往往设定合作门槛,对配套供货商保有高度选择权,这种高度选择权不仅体现在对高价格配件的购买能力上,也体现在对创新伙伴等级的规定上[14]。由于技术扩散的等级性特征显著,达到门槛的配套企业的空间位置往往落在传统意义上的集群半径之外。另一方面,重化工业核心企业对集群成员的技术创新带动有限,集群中的配套企业往往通过压缩工资和利润来维持企业生存,很难通过本地技术创新来实现升级[23]。例如,以底特律整车厂为核心的新供应商甚至更愿意集中分布在高速公路的入口附近,而非靠近整车厂,从而产生“主动的逃离”[24],导致了“孤岛”型核心企业的形成。从德国化工、汽车、光伏产业的具体情况看,典型的“孤岛”型核心企业有默克(MERCK);梅赛德斯(Mercedes)、曼(MAN)、保时捷(Porsche)、松霖科技(Soluxtec)、阿尔高(Solarzentrum Allg?u)、思耐睿(SCP Solar)、太阳能中心(CENTROSOLAR)等。这些“孤岛”型核心企业在空间上既不集中也不连续,而是分散布局在德国各州。

4 结论与对策建议

4.1 结论

本文从产业集群技术权力分层的视角出发,构建了重化工业创新及其空间响应的研究分析框架,为中国重化工业发展时期研究产业空间集聚与集群创新提供了新的思考方向。通过理论总结与实证分析,本文得出主要结论如下:① 重化工业产业体系内部存在着显著的技术权力分层现象。权力分层导致两个结果,基于产业链合作的纵向一体化创新特征显著;生产和创新在空间分布上呈现出“片断化”特征。② 重化工业技术创新特点改变了创新外部性形成的条件,导致集群式创新条件也发生了根本性改变:产业内技术权力等级体系森严,遏制本地竞争;产品非在地性消费,本地创新需求减弱;纵向一体化生产体系对本地大学、研究机构的依赖减弱;配套产品高比例全球采购,对本地供货能力的要求降低。③ 上述条件共同作用,使重化工业创新活动对高度集聚的产业布局形态依赖减轻。即,对重化工业而言,地理邻近创新合作的必要性降低、难以形成ICT产业的水平结网式集群创新、产业集聚的空间尺度扩大。因此,现有的基于ICT大发展时期总结的集群创新理论可能需要得到重新审视。④ 德国化工、汽车、光伏三大产业的实证研究表明:重化工业企业空间布局呈现出显著的弱地理邻近分布效应;其空间集聚形态已非传统意义上的产业集群,而是依托更大空间尺度的产业集聚带;集聚形态依产业类别和企业关系类型存在差异;重工业和化工产业有着基于对综合性知识和共性技术扩散共同需求的区位分布指向;重化工业的核心企业因其对供应商和研究机构具有高度选择权而呈现出“孤岛效应”,对本地的创新带动作用有限。4.2 对策建议

德国是极具代表性的重化工业强国,其重工业和化工产业在经历了两百多年的发展之后,已经形成了完整的产业体系、发达的工业水平、稳定的创新模式、合理的工业布局,其弱集聚分布的空间格局是因产业特性而形成的一种“稳态”。因此,德国案例研究不仅能够较为科学、合理地解释重化工业创新空间分布的一般机制,其经验模式也将为中国重化工业发展时期的产业布局提供有益的借鉴和指导。当前,中国重化工业“向园区集中”的布局思路更多受政策因素而非自然因素与经济因素的影响,在产业布局中缺乏对经济规律、产业特征和创新要求的深入思考。因此,有必要在尊重产业发展基本规律的基础上,对重化工业进行具有前瞻性的空间布局指导。基于此,本文提出促进中国重化工业创新发展和空间优化布局的对策建议:(1)降低对创新外部性的依赖,弱化本地水平结网,重视重化工业技术创新垂直扩散能力的培育与创新过程整合。在中国发达地区新一轮的产业布局中,重化工业仍然走了海外资本与技术引进的道路。由于重化工业的产业创新合作以垂直协作关系为主,难以形成水平竞合关系,对于发展中国家和地区而言,更有可能加速技术创新的方式并非依靠核心企业的技术溢出及其与供应商、研发机构的水平结网,而是主要依靠逆向推演、过程模仿来弥补核心环节在流程、标准、技术、信息等方面的缺陷。重化工业垂直扩散的技术创新高度凝结于机器、零部件、材料、工艺规范、操作维修技能中,因此,中国重化工业技术创新的突破口首先在于过程升级而非产品升级和功能升级,首先在于过程整合而非功能整合。随着“中国‘工业4.0’”制造计划的兴起,技术创新有望在远程互操作(确保机器和IT系统之间一致的数据交换)和解决数据复杂性(信息将以基于角色和分布式的方式被传输)方面实现突破,这使得基于产业链的远程制造与创新成为可能;加之“4.0时代”单体技术在很多领域被技术簇群取代,产业集聚可能进一步“虚拟化”,在这种情况下,有必要弱化本地结网,从而实现价值创造活动的全局优化。

(2)对既有集群,应重视重化工业产业技术特征和创新合作特点,建立成员间多生产环节共性技术联盟,获取“被外包权”,增强集群式创新稳定性。在中国外生型重化工业产业集群中,由于核心企业具有绝对技术优势,往往对其创新合作伙伴具有高度选择权,这使得原本不在其生产和创新体系中的供应商和研发企业很容易永远被排除在外。本土配套企业常常面临十分尴尬的处境——“被决定是否被外包”,导致其或者依靠低价而非创新优势维持集群成员身份,或者极易被挤出集群。从空间形态上看,现有集群核心企业的重要供应商和研发外包机构常常不在群内,而是游离于集群之外的“飞地”。因此,有必要利用重化工业共性技术创新扩散的特点,建立服务于纵向一体化创新合作的多生产环节共性技术联盟。对研发机构而言,重点解决关键技术基础设施的网络化利用、标准制定和服务改善;对供应商而言,加强服务于多产业和多生产环节的关键组件与零部件的焊接、铸造、塑性成形、热处理及精密成形技术、高效加工技术和细微制造技术的合作,从整体上提高非核心企业的创新能力,避免由于技术权力分层造成配套企业“弱者更弱”,确保集群成员争取到更多“被外包权”,以增强集群创新的稳定性。

(3)尊重重化工业创新合作空间尺度拓展的需要,变重视产业集群建设为重视区域创新协同合作。出于制度安排的原因,集聚仍然是中国重化工业技术创新合作的重要空间组织形式。但是,与ICT等轻型制造业不同,重化工业技术转移的载体不是默会知识,不依赖于地理邻近,所以,尽管各级政府按照生产链和创新链密集型招商引资、吸引大学和科研机构入驻、搭建产学研合作平台、重视创新环境培育、积极推动产城融合建设,集群式创新对重化工业技术进步的推动仍然十分有限。从国内外重化工业的空间分布来看,其创新的有效空间组织形式并非集群,而是尺度更大的集聚带。因此,应及时调整重化工业空间响应的支持重点,加强创新的大产业区建设和区域合作。具体而言,要尽快建立起区域层面科学、系统的重化工业重点技术遴选机制,特别是对一些具有共享特征的技术进行战略性部署,开放选择、联盟研发;借鉴美国NIST、德国Fraunhofer、日本AIST和韩国KIST的经验,建立有利于重化工业技术扩散与协作的区域性技术服务和交易平台,联合研发企业和供应商进行产业链全方位合作,促进大产业区行业资源优化整合;建立产业间、部门间的技术合作格局,对区域内跨专业领域共用的材料、铸造、检测、工程处理技术进行联合小试,以增强各行业企业对重化工业综合性生产和创新过程的参与渗透。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | . Geographic clustering of industries is typically attributed to localized, pecuniary or non-pecuniary externalities. Recent studies across innovative industries suggestthat explosive cluster growth is associated with the entry and success of spinoff firms. We develop a model to explain the patterns regarding cluster growth and spinoff formation and performance, without relying on agglomeration externalities. Clustering naturally follows from spinoffs locating near their parents. In our model, firms grow and spinoffs form through the discovery of new submarkets based on innovation. Rapid and successful innovation creates more opportunities for spinoff entry and drives a region growth. |

| [2] | . |

| [3] | . 论文以集群内部的技术权力体系为研究对象,以典型的LED半层级式制造业产业集群为案例,通 过问卷调查方法,突破全球价值链的宏观视角,从集群内部权力的等级形态入手,分析技术权力对集群创新与升级的作用机制。重点分析张江LED产业集群不同发 展阶段技术领导企业如何通过直接控制、制定技术标准、环节外包、技术扩散和溢出等手段,实现与地方创新升级之间的相互作用与耦合,总结出发展中国家和地区 半层级式产业集群内部的技术权力关系、权力各方的相互作用机制和权力演化方向。 . 论文以集群内部的技术权力体系为研究对象,以典型的LED半层级式制造业产业集群为案例,通 过问卷调查方法,突破全球价值链的宏观视角,从集群内部权力的等级形态入手,分析技术权力对集群创新与升级的作用机制。重点分析张江LED产业集群不同发 展阶段技术领导企业如何通过直接控制、制定技术标准、环节外包、技术扩散和溢出等手段,实现与地方创新升级之间的相互作用与耦合,总结出发展中国家和地区 半层级式产业集群内部的技术权力关系、权力各方的相互作用机制和权力演化方向。 |

| [4] | . Industrial upgrading (IU), the stepwise development of manufacturing skills from simple to more complicated tasks, can be a highly effective approach for late entrants. IU relies on a sequential and paced approach to develop progressively more complicated industry-established practices. We explore the effects of IU on innovation performance. Using path analysis on a sample of 353 manufacturers, we show that firms can progress from lower rungs of manufacturing and design to higher rungs. Progression afforded through IU result in a positive association with exploitative innovations, which partially mediate the effect of IU on explorative innovations. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. |

| [5] | . This paper analyzes the impact of skill heterogeneity on regional patterns of production and housing in the presence of pecuniary externalities within a general-equilibrium framework assuming monopolistic competition at intermediate good markets. It shows that the interplay of heterogeneous skills and relatively homogeneous land demand triggers skill segmentation and agglomeration. The core region, being more attractive to high skilled workers, has a disproportionately large share of production at all levels of the supply chain. The paper studies the effects on segmentation and agglomeration of interregional trade in intermediate goods, attachment to home, the presence of immobile unskilled workers, various conditions at local land markets, and federal taxation. |

| [6] | |

| [7] | . Abstract This article builds a theoretical framework to help explain governance patterns in global value chains. It draws on three streams of literature – transaction costs economics, production networks, and technological capability and firm-level learning – to identify three variables that play a large role in determining how global value chains are governed and change. These are: (1) the complexity of transactions, (2) the ability to codify transactions, and (3) the capabilities in the supply-base. The theory generates five types of global value chain governance – hierarchy, captive, relational, modular, and market – which range from high to low levels of explicit coordination and power asymmetry. The article highlights the dynamic and overlapping nature of global value chain governance through four brief industry case studies: bicycles, apparel, horticulture and electronics. |

| [8] | . <a name="Abs1"></a>We combine functional analytical and graph theoretical methods in order to study flows in networks. We show that these flows can be described by a strongly continuous operator semigroup on a Banach space. Using Perron-Frobenius spectral theory we then prove that this semigroup behaves asymptotically periodic. |

| [9] | . 本文在区分集聚机制与集聚效应、劳动分工与知识分工、成本外部性与技术外部性的基础上,使用统一的分析框架解释了城市集聚经济的发生机制,特别是将知识创造、知识溢出和知识积累结合起来,分析了知识分工与技术外部性促进城市集聚经济的发生机制。知识分工通过协作机制、结构匹配机制和循环累积机制促进知识的创造和积累,交流外部性条件下技术外部性的创新集聚效应和动态累积效应实现了知识在更大空间范围内的低成本使用,二者共同促进了城市收益递增。 . 本文在区分集聚机制与集聚效应、劳动分工与知识分工、成本外部性与技术外部性的基础上,使用统一的分析框架解释了城市集聚经济的发生机制,特别是将知识创造、知识溢出和知识积累结合起来,分析了知识分工与技术外部性促进城市集聚经济的发生机制。知识分工通过协作机制、结构匹配机制和循环累积机制促进知识的创造和积累,交流外部性条件下技术外部性的创新集聚效应和动态累积效应实现了知识在更大空间范围内的低成本使用,二者共同促进了城市收益递增。 |

| [10] | . 回顾布什线性模型和巴斯德象限,结合广东省新型科研机构7个案例的经验研究,归纳其科技创新、创业导引、民办官助、准研发企业等核心特征。从理论模型展开推演,将巴斯德象限的知识和实用为目的二维变换成科研和创业为目的的一个二维模型,采用斜向划分替代垂直划分克服基础和应用研究的分离,构建新型科研机构模型,并分为科研新型科研机构和创业新型科研机构。 . 回顾布什线性模型和巴斯德象限,结合广东省新型科研机构7个案例的经验研究,归纳其科技创新、创业导引、民办官助、准研发企业等核心特征。从理论模型展开推演,将巴斯德象限的知识和实用为目的二维变换成科研和创业为目的的一个二维模型,采用斜向划分替代垂直划分克服基础和应用研究的分离,构建新型科研机构模型,并分为科研新型科研机构和创业新型科研机构。 |

| [11] | . In a seminal article, Benjamin Chinitz (1961) focused attention on the effects that industry size, structure, and economic diversification have on firm performance and regional economies. He also raised a related but conceptually distinct question that has been overlooked since: how does the extent to which a regional industry is concentrated in a single or small number of firms impact the performance of other local firms within that industry? He suggested that such regional industrial dominance may impact input prices, limit capital accessibility, deter entrepreneurial activity, and reduce the regional availability of agglomeration economies such as specialized labor and supply pools In this paper, we use an establishment-level production function to quantify the links between industrial dominance, agglomeration economies, and firm performance. We consider two questions. First, do greater levels of regional industrial dominance lead to lower economic performance by small, dominated manufacturing plants? Second, are small plants in dominated regional industries more limited in capturing regional agglomeration benefits and therefore do they face rigidities in deploying production factors to maximum advantage? Our results suggest that regional industrial organization does influence productivity but that the effect tends to be a direct one, rather than an indirect effect via its influence on agglomeration economies. |

| [12] | . 本文在马歇尔外部性和新经济地理的综合视角下建立理论模型、构建要素供给和市场需求的空间外 部性指标,探讨了我国284个地级及以上城市制造业空间集聚机制。结果显示,供给的空间外部性作用范围为100公里,而需求外部性作用范围可遍及全国。除 空间专业技能人才密度的参数估计不显著外,专业化劳动力、中间投入可得性、区际研发溢出与市场需求对制造业空间集聚均有明显的促进作用。地方保护主义主要 通过影响空间外部性作用于制造业的空间分布。具体地,地方保护主义显著降低了专业化劳动力可得性、中间投入可得性和区际人际沟通的技术溢出的作用,而未对 最终商品市场、区际研发的技术溢出效应产生明显影响;地方保护主义进一步加强了国际市场潜力对制造业集聚的作用。国内与国际市场对制造业集聚的影响存在互 补性。 . 本文在马歇尔外部性和新经济地理的综合视角下建立理论模型、构建要素供给和市场需求的空间外 部性指标,探讨了我国284个地级及以上城市制造业空间集聚机制。结果显示,供给的空间外部性作用范围为100公里,而需求外部性作用范围可遍及全国。除 空间专业技能人才密度的参数估计不显著外,专业化劳动力、中间投入可得性、区际研发溢出与市场需求对制造业空间集聚均有明显的促进作用。地方保护主义主要 通过影响空间外部性作用于制造业的空间分布。具体地,地方保护主义显著降低了专业化劳动力可得性、中间投入可得性和区际人际沟通的技术溢出的作用,而未对 最终商品市场、区际研发的技术溢出效应产生明显影响;地方保护主义进一步加强了国际市场潜力对制造业集聚的作用。国内与国际市场对制造业集聚的影响存在互 补性。 |

| [13] | . |

| [14] | |

| [15] | . This paper uses data from the Census Bureau's Longitudinal Research Database to describe the dynamics of geographic concentration in U.S. manufacturing industries. Agglomeration results from a combination of the mean reversion and randomness in the growth of state-industry employment. Although industries' agglomeration levels have declined only slightly over the last quarter century, we find a great deal of movement for many geographically concentrated industries. We decompose aggregate concentration changes into portions attributable to plant births, expansions, contractions, and closures. We find that the location choices of new firms play a deagglomerating role, whereas plant closures have tended to reinforce agglomeration. |

| [16] | . This paper analyses and compares the dynamics of agglomeration in Portuguese and Irish manufacturing industries between 1985 and 1998 implementing Dumais, Ellison and Glaeser (2002)'s methodology. Using comparable and exhaustive micro-level data sets, we find that industries tend to be subject to strong geographical mobility despite little net aggregate changes in agglomeration in both countries. When the aggregate concentration changes are decomposed into portions attributable to the different stages of the plant life cycle, we discover that births consistently play a deagglomeration role, which continues at least into the early stages of the life cycle, whereas deaths have acted to reinforce agglomeration in both countries. Nevertheless, there are some differences across countries and industries. |

| [17] | . Motor vehicle and motor vehicle parts production plants tend to exhibit a strong degree of agglomeration. This paper estimates a spatial model utilizing detaile |

| [18] | . This paper examines location patterns of Japan’s manufacturing industries using a unique firm-level dataset on the geographic location of firms. Following the point-pattern approach proposed by Duranton and Overman (2005) , we find the following. First, about half of Japan’s manufacturing industries can be classified as localized and the number of localized industries is largest for a distance level of 4002km or less. Second, several industries in the textile mill products sector are among the most localized, which is similar to findings for the UK, suggesting that there exist common factors across countries determining the concentration of industrial activities. Third, the distribution of distances between entrant (exiting) firms and remaining firms is, in most industries, not significantly different from a random distribution. These results suggest that most industries in Japan neither become more localized nor more dispersed over time and are in line with similar findings by Duranton and Overman (2008) for the UK. Fourth, a comparison with the service sector indicates that the share of localized industries is higher in manufacturing than in services, although the extent of localization among the most localized manufacturing industries is smaller than that among the most localized service industries, including financial service industries. |

| [19] | . We test whether new firms locate close to incumbent firms of the same industry. Tendencies to coagglomerate may explain the general wisdom that industry location is highly persistent over time. We perform separate analysis for East and West Germany which enables us to study two integrated areas that have been characterized by different conditions in the period under study. A comparison of actual coagglomeration patterns with counterfactual patterns reveals that about 40 percent of the West German industries show coagglomeration patterns. In East Germany, coagglomeration between new and incumbent firms is prevalent in only 5 percent of the industries. The considerably lower degree of coagglomeration in East Germany may be due to a higher level of spatial reallocation within industries during the transformation from a socialist regime to a market economy. |

| [20] | |

| [21] | . |

| [22] | . This paper investigates the role of inter-firm transaction structure on industrial agglomeration by using Japanese firm-level transaction relationship data. First, we measure the industrial agglomeration for each industry. Next, we measure the intensity of transactions and inequalities of transaction partners as the measures of the micro structure of transaction networks in each industry. Then, we regress the index of agglomeration by the indexes of transaction structure. We find that the intensity of intra-industry transactions statistically enforces the agglomeration. Further, the inequality of transaction partners has a negative effect on the agglomeration. This suggests that the industries that attract a few hub-firms have a large number of intra-industry transaction partners that are not agglomerated. |

| [23] | . This paper explores the relationship existing among the heterogeneous nature of firms in industrial clusters, their structural position in knowledge networks and their performance. Following the rising interest for spatially agglomerated industrial firms and their learning and innovative potential the paper shows empirically that the performance of firms in clusters is related with firm-level knowledge endowments and their position in the knowledge network using firm-level data on three wine clusters. |

| [24] | . |