, 李小雁

, 李小雁 , 蒋志云

, 蒋志云Variation in soil water content along different altitude gradients in the Qinghai Lake Watershed

LIULei , LIXiaoyan

, LIXiaoyan , JIANGZhiyun

, JIANGZhiyun通讯作者:

收稿日期:2016-04-27

修回日期:2016-09-18

网络出版日期:2017-02-25

版权声明:2017《资源科学》编辑部《资源科学》编辑部

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (2010KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

山地不同海拔地区因地形、土壤、水热组合状况等的不同往往具有不同的植被及水文特征。在气候变化的背景下,不同海拔的生态及水文过程对气候变化的响应程度甚至响应方向往往也会有所差异[1]。如Goulden等在内华达山脉Kings River流域的研究中预测了未来增温对流域水量平衡的影响,结果表明在海拔低于2000m的地区增温对蒸散发(ET)的影响不显著[2];但在海拔高于2000m地区增温会通过增大植被盖度、延长生长季以及减弱低温对ET的限制使得ET显著增加(在海拔2700m处可增加80%),进而使高海拔地区的水资源量大量亏缺。由此可见,不同海拔山地的生态水文过程有所不同[3,4],对气候变化的敏感程度亦有所差异[5],并最终导致不同海拔在气候变化的背景下形成各不相同的水分盈亏状况。因此监测山地不同海拔的土壤水分动态,揭示其水分盈亏状况,对于认识气候变化背景下流域水资源变化具有十分重要的意义。青海湖是中国面积最大的内陆咸水湖泊,湖泊面积4432.32km2(2015年7月),是国际重要湿地和国家级自然保护区,也是维系青藏高原东北部生态安全的重要水体。青海湖流域海拔高差大(3194~5291m),山地广布,从湖滨到四周的流域边界海拔不断升高,植被、土壤、地貌类型等具有明显的垂直分异规律[6],形成不同海拔各不相同的自然环境特征。近年来受全球气候变化的影响,青海湖流域气候趋于暖湿化,气温与降水增幅显著[7-10]。气候暖湿化构成了流域植被向良好状况发展的有利条件[11],对近年来青海湖水位的回升也具有至关重要的作用[12-14],但由此造成的流域生态水文效应目前还很不明确,暖湿化过程一旦破坏了流域现有的水热组合状况,将会对流域水资源分布及生态系统的演变方向产生深刻影响。特别是在高海拔地区,增温导致的植被扩张[15,16]、返青期提前[17]、积雪消融[18]等将显著改变高海拔地区的水分盈亏状况,进而对流域生态环境造成一系列影响。目前关于青海湖流域的水分收支研究主要集中于单个生态系统[19-21]或个别水分通量[22-24]上,缺乏对流域不同地区水分通量特征的整体认识,难以判断在气候变化背景下流域不同地区水分盈亏状况的变化。因此,在目前气候变化背景下,探讨青海湖流域不同海拔的土壤水分动态,揭示各海拔的水分盈亏状况及流域水资源在不同海拔的分布规律,对于流域水资源管理及水资源分布动态预测价值重大,对于认识青海湖流域所处的青藏高原地区的水资源分布状况也具有一定的借鉴意义。

2 研究区概况、数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

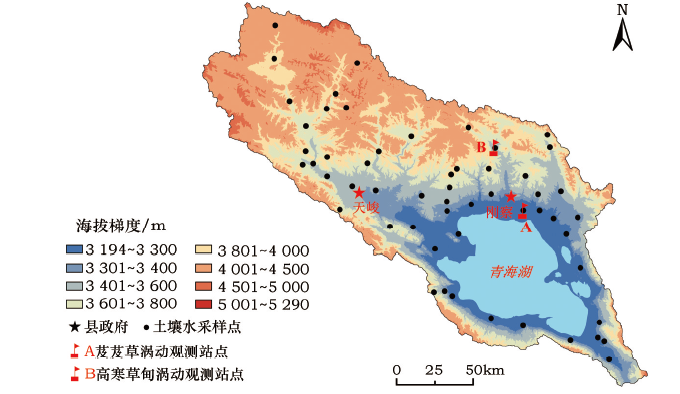

青海湖流域位于青藏高原东北部(图1),是全球气候变化的敏感区域。流域环湖地带为宽坦的湖积冲积平原带,四周为高山环绕,形成一个完整的封闭型高原内陆盆地。从湖滨到流域边界,随海拔高度的增大,植被依次由温性草原(3200~3350m)向高寒灌丛(3550~3800m)、高寒草甸(3400~4000m)和高寒流石坡植被(4000m以上)过渡,土壤则由栗钙土逐渐向高山草甸土和高山寒漠土过渡,并由此形成了较为明显的植被及土壤的垂直分异规律[7]。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1青海湖流域海拔分布及土壤水分采样点空间分布

-->Figure 1Altitude gradients and soil water sample sites in Qinghai Lake Watershed

-->

青海湖流域多年平均气温-1.1℃~4.0℃,最热月(7月)平均气温10.9℃~15.6℃,最冷月(1月)平均气温-14.3℃~-9.8℃。流域多年平均降水量290~580 mm,且集中于5-9月(占全年降水量的85%以上);降水空间分布不均匀,由湖心向湖周山区递增。流域年蒸发量介于1300~2000mm之间,湖滨平原常大于周围山地;6-9月蒸发量最大,约占全年总蒸发量的60%,12月至次年1月蒸发量最小[25]。

2.2 流域土壤含水量的采样与处理

结合青海湖流域的植被(1∶100万中华人民共和国植被图)和土壤分布特征(1∶100 万数字化中国土壤图),本文在流域范围内选取了55个采样点(如图1),每个采样点分别设置3个重复。采样点涵盖青海湖流域内的主要植被类型和土壤类型,并在各海拔梯度内均匀分布。根据流域内及周边的刚察县、海晏县、共和县和天峻县的天气状况,选择前3~5天无降雨的日期进行土壤水分采样,即分别于2015年6月7-11日(生长季初期)、7月12-16日(生长季旺期)和8月21-25日(生长季末期)对各采样点土壤水分进行了采集。各采样点的取样深度为0~90cm,深度间隔为0~5cm、5~10cm、10~20cm、20~30cm、30~50cm、50~70cm和70~90cm,采用烘干法获取各层土壤水分的质量百分比,并同时收集了各采样点不同深度的土壤容重数据。各采样点在每次采样中的土壤含水量用公式(1)计算:式中

因各采样点每次采样中的土壤含水量为各层土壤体积含水量按土层厚度的加权平均,因此相同采样点不同时间土壤含水量的变化即可反映该采样点在该时段内土壤蓄水量的变化。将各采样点按海拔梯度汇总,并计算各采样点在不同时段内土壤含水量的变化,即可得到土壤含水量在不同海拔高度的变化情况。同时,根据水量平衡原理有:

式中

2.3 生长季流域不同海拔水分盈亏分析及数据来源

降水和蒸散发是决定区域水分盈亏的关键因子,流域不同海拔的水分盈亏状况在很大程度上取决于降水与蒸散发量的差值(P-ET)。虽然流域不同海拔蒸散发的精确确定较为困难,但蒸散发与温度、降水及植被间存在很好的相关性[26-29],可以利用不同海拔的温度、降水及植被信息反应流域不同海拔的蒸散发变化规律。本文通过将青海湖流域的温度、降水、植被及土壤水分等数据按海拔梯度进行汇总,得到各海拔梯度内的植被及水热组合状况,进而展开对各海拔梯度水分盈亏的研究。流域气温、降水数据来源于中国科学院青藏高原研究所青藏高原多圈层数据同化与模拟中心开发的中国区域高时空分辨率地面气象要素驱动数据集[30],其时间分辨率为3h,空间分辨率为0.1°,涵盖青海湖流域1979-2012年的气温、降水数据。

流域植被数据来源于第三代GIMMS (the Global Inventory Modeling and Mapping Studies)NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)数据集,时间分辨率为1个月,空间分辨率为0.083°,涵盖青海湖流域的时间范围为1982-2012年。该数据集被广泛应用于陆地生态系统的植被生长和生产力估算[31,32]。

温度、降水和NDVI的原始数据均为栅格数据,但分辨率有所不同(温度、降水数据的空间分辨率为0.1°,时间分辨率为3h;NDVI数据的空间分辨率为0.083°,时间分辨率为1个月)。因此,本文首先将温度与降水数据重采样至1km,然后将各栅格按月平均,得到流域1km分辨率的月尺度温度与降水数据,最后结合流域数字高程模型(DEM),将温度、降水与相应位置的海拔对应,即得到各海拔梯度的温度与降水状况。用相同方法处理NDVI数据即可得到流域不同海拔的植被信息。同时,为实现各海拔梯度内温度、降水及植被状况的时间同步,温度、降水与NDVI均选取2000-2012年间的数据。

涡动相关系统能够很好地实现对生态系统蒸散发的监测。本文利用流域不同海拔高度内的两套涡动相关系统数据,对基于温度、降水和植被信息获取的流域不同海拔的蒸散发变化加以验证,以确定其趋势的可靠性。流域内的两套涡动相关系统分别位于低海拔地区的芨芨草草原和高海拔地区的高寒草甸内(如图1所示),芨芨草草原微气象观测站海拔3210m,高寒草甸微气象观测站海拔3571m。目前已获取了这两类典型生态系统2013-2015年的蒸散发数据。

3 结果及分析

3.1 生长季不同阶段流域平均土壤水分变化

青海湖流域生长季初期、生长季旺期和生长季末期流域平均土壤水分变化如图2所示。由图2可知,流域土壤含水量在生长季旺期最高,平均土壤含水量为28.79%,极大值达59.98%;生长季初期和生长季末期流域平均土壤含水量相对较低,分别为22.81%和22.91%。由此可知,进入生长季后,流域土壤含水量不断增加,到生长季旺期时达到最大值,随后土壤含水量开始降低,到生长季末期时基本与生长季初期持平。同时,图2还反映出青海湖流域土壤水分在生长季的各个阶段空间差异均较大,生长季初期、生长季旺期和生长季末期流域各采样点间的标准差分别为8.19%、10.25%和8.15%,极差则分别达到39.76%、48.20%和35.38%。由此可见,在生长季的各个阶段,青海湖流域的土壤水分均存在较大的空间异质性,并且随土壤含水量的增加,各采样点间的空间异质性有增强趋势。

此外,比较生长季初期、生长季旺期和生长季末期流域各采样点土壤水分的分布特征可知,各阶段土壤水分分布的25%分位数(土壤体积含水量分别为16.15%,20.93%和17.40%)差异不大,但75%分位数(土壤体积含水量分别为26.56%、36.03%和28.48%)存在较大差异,即到生长季旺期时,流域部分地区的土壤水分增加不明显,而部分地区增加显著,并由此导致生长季旺期时流域各采样点间极差值与标准差均最大。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22015年青海湖流域生长季不同阶段流域土壤水分变化

-->Figure 2Soil moisture variation in different growing season periods of 2015 in Qinghai Lake Watershed

-->

3.2 生长季不同阶段流域土壤水分变化

生长季不同阶段、不同深度的土壤水分随海拔的变化情况如图3所示。由图3可知,虽然在生长季的不同阶段,流域不同深度的土壤水分存在数值上的差异,但其总体的分布规律基本一致。即在生长季各阶段流域3194~3600m的海拔范围内,土壤含水量在表层和深层较低,而中间(20~50cm)相对较高,随深度的增加基本呈现先增加后减小的单峰变化规律;而在3600~3800m的海拔范围内土壤含水量在表层(0~5cm)时最大,随深度的增加土壤含水量不断减小。海拔3600m以下地区,土壤含水量在表层相对较低,主要受植物蒸腾及地表蒸发影响;而在海拔3600m以上地区,由于受低温限制地表蒸散发作用较低海拔地区弱,因此对表层土壤水分的消耗相对较少;同时在海拔3600~3800m范围内,高寒草甸广泛发育,地表草毡层的存在能够起到很好的蓄水保水作用,因此该区域表层土壤含水量相对较高。此外,从图3还可以看出,在生长季的各个阶段,不同深度的土壤含水量随海拔的升高均呈现增加趋势,且在生长季旺期时表现最为显著。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图32015年生长季不同阶段不同深度的土壤含水量随海拔的变化

-->Figure 3Vertical variation of soil moisture in different altitude gradients and different growing season periods of 2015

-->

将生长季初期、生长季旺期和生长季末期各采样点的平均土壤含水量按照海拔梯度汇总,结果如图4a、4b和4c所示。可见在生长季初期、生长季旺期和生长季末期,流域土壤含水量均随海拔的升高呈增加趋势。做不同时期各采样点土壤水分与海拔的相关性分析,如表1所示,可见不同时期的土壤含水量均与海拔存在显著的(p值均小于0.01)正相关关系,并且由不同时期的Pearson相关系数(生长季初期、旺期和末期分别为0.606、0.736和0.717)可知,相比于生长季初期,生长季末期特别是生长季旺期,土壤水分随海拔升高的增加趋势更为明显。各时期土壤水分随海拔变化的趋势线斜率(生长季初期、旺期和末期分别为0.0253、0.0385和0.0298)也同样说明在生长季旺期土壤水分随海拔的增加更为显著,即相比于生长季初期和生长季末期,生长季旺期高海拔地区(如无特殊说明,文中的高海拔地区及低海拔地区均相对于海拔范围为3200~3800m的研究区域而言)的土壤水分较低海拔地区更高。因不同海拔土壤的理化性质有所不同,为对比不同海拔高度的土壤水分状况,将各采样点的土壤含水量除以其对应的田间持水量,得到个采样点的相对含水量。将所有采样点的绝对含水量和相对含水量按海拔梯度汇总,结果如表2所示。由表2可知,无论是绝对含水量还是相对含水量,高海拔地区的土壤含水量均高于低海拔地区,且在生长季旺期更为显著。

Table 1

表1

表12015年青海湖流域生长季不同阶段土壤水含量与海拔的相关性系数表

Table 1The correlation between altitudes and soil moisture content of Qinghai Lake Watershed in different growing season periods of 2015

| 生长季 初期 | 生长季 旺期 | 生长季 末期 | 生长季 旺期-初期※ | 生长季 末期-旺期※ | 生长季 初期-末期※※ | 生长季 末期-初期※ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pearson 相关性 | 0.606** | 0.736** | 0.717** | 0.505** | -0.337* | 0.439** | 0.195 | |

| 显著性(双侧) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 0.008 | 0.263 | |

新窗口打开

Table 2

表2

表22015年青海湖流域生长季各海拔梯度的土壤含水量与相对土壤含水量

Table 2Soil moisture and relative water content in different altitude gradients of Qinghai Lake Watershed in different growing season periods of 2015

| 海拔梯度/m | 绝对含水量/% | 相对含水量/% | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生长季初期 | 生长季旺期 | 生长季末期 | 生长季初期 | 生长季旺期 | 生长季末期 | ||

| 3200~3300 | 19.10±1.60 | 21.05±1.76 | 17.93±1.34 | 57.91±5.06 | 63.76±5.51 | 54.35±4.27 | |

| 3300~3400 | 18.33±1.98 | 24.96±2.17 | 19.81±1.71 | 53.40±6.83 | 73.16±8.24 | 57.26±5.18 | |

| 3400~3600 | 24.04±2.36 | 33.55±1.81 | 23.51±2.89 | 65.71±6.75 | 91.41±5.27 | 64.01±7.75 | |

| 3600~3800 | 31.69±3.05 | 40.56±3.30 | 33.20±2.18 | 79.24±7.70 | 93.90±4.14 | 83.09±5.59 | |

新窗口打开

根据中国1∶100万数字化土壤图可知,青海湖流域从湖滨平原带到四周山地,随海拔的升高,土壤类型逐渐由栗钙土向黑钙土、黑毡土、草毡土及沼泽土等过渡,土壤有机质含量逐渐增加,蓄水保水能力逐渐增强,在相同的降雨条件下,高海拔地区较低海拔地区具有更强的保水能力;同时,低海拔地区地表蒸发和植物蒸腾作用强烈,对土壤水的消耗作用较大,而高海拔地区温度较低,对地表蒸散发具有一定的限制作用,土壤水分的消耗相对较少;此外,流域降水空间分布不匀,由低海拔的湖滨地区向高海拔的四周山地降水量逐渐递增,由此导致高海拔地区的平均土壤含水量要高于低海拔地区,并且在生长季旺期表现最为显著。

此外,虽然由图2的分析知,到生长季末期时流域整体土壤含水量与生长季初期持平,但对比二者土壤含水量与海拔变化的趋势线知(图4a与图4c),生长季末期时高海拔与低海拔的土壤水分差异较生长季初期更为显著(生长季末期时趋势线斜率更大)。

为比较不同海拔地区从生长季初期到生长季旺期的土壤水分变化情况,分别用各采样点生长季旺期土壤含水量减去生长季初期土壤含水量,然后将所得的差值按海拔高度汇总,结果如图4d所示。同样地,用各采样点生长季末期土壤含水量减去生长期旺期土壤含水量,并将所得差值按海拔高度汇总,结果如图4e所示。由图4d可知,从生长季初期到生长季旺期,除个别采样点土壤水分有所减少外,绝大多数采样点的土壤水分均有所增加,并且随着海拔的升高增加趋势更为显著。同样,由生长季初期到生长季旺期土壤水分变化量与海拔高度的相关性(表1)可知,该时期土壤水分变化与海拔高度呈显著的正相关关系(相关系数R=0.505,P=0.002<0.01),即高海拔地区的土壤水分增加量要显著大于低海拔地区。从生长季旺期到生长季末期,如图4e所示,除个别点土壤含水量略有增加外,流域内绝大多数采样点的土壤水分均有所减少。同样由土壤水分变化量与海拔的相关性分析(表1)知,从生长季旺期到生长季末期随海拔高度的增加土壤含水量变化呈显著减少趋势(R=-0.337,P=0.048<0.05),即该时段内高海拔地区的土壤水分减少量要显著大于低海拔地区。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42015年青海湖流域土壤含水量及其在生长季不同阶段的变化随海拔的分布规律

-->Figure 4The regime of soil moisture variation along different altitude gradients of Qinghai Lake Watershed in different growing season periods of 2015

(注:图中趋势线表示土壤含水量(或土壤含水量变化量)与海拔存在显著相关性)

-->

为揭示不同海拔土壤水分在生长季期间的波动情况,将各采样点生长季初期到生长季旺期的土壤水分变化量绝对值与生长季旺期到生长季末期的土壤水分变化量绝对值加和,并按海拔梯度汇总,结果如图4f所示。由图4f及表1可知,青海湖流域各采样点土壤水分的波动随海拔高度的增加呈现显著的增大趋势(R=0.439,P=0.008<0.01),即在整个生长季期间,高海拔地区的土壤水分波动要显著大于低海拔地区。由前面分析可知,这主要是由生长季初期到生长季旺期高海拔地区土壤水分增加显著,而生长季旺期到生长季末期高海拔地区土壤水分减少显著引起。

3.3 生长季流域不同海拔土壤水分变化

由前面分析知,生长季高海拔地区土壤水分补给大同时消耗也大,相反低海拔地区土壤水分补给相对较少且消耗也相对较少。从流域平均土壤含水量(图2)看,生长季初期和生长季末期基本持平,均值分别为22.81%和22.91%,可见,从流域整体水平看,经过一个生长季后土壤水分基本与生长季初期相同。然而,考察各采样点生长季末期与生长季初期的土壤含水量差值与海拔的关系(图5a,表1)发现,虽然二者的相关性不显著(P=0.263>0.05),但还是存在一定的正相关性(R=0.195),即随海拔的增加,生长季末期土壤含水量相比于生长季初期有不断增加趋势。进一步将各采样点按照3200~3300m、3300~3400m、3400~3600m和3600~3800m四个海拔梯度汇总,统计各海拔梯度内各采样点在生长季期间土壤水分的增加量与减少量占整个生长季期间土壤水分波动量(即生长季初期到生长季旺期和生长季旺期到生长季末期的增加量与减少量的绝对值之和)的比例,结果如图5b及表3所示。可见,在3200~3300m的低海拔地区,生长季期间土壤水分的减少比例(均值为0.585)要大于增加比例(均值为0.415),土壤体积含水量的增加量和减少量分别为3.00%和4.24%,累计减少了1.24%;在3300~3400m及3400~3600m的中海拔地区,土壤水分的增加比例(均值分别为0.521和0.485)与减少比例(均值分别为0.478和0.515)基本持平,二者土壤体积含水量的增加量分别为6.57%和9.49%,减少量分别为6.03%和10.06%;而在3600~3800m的高海拔地区,土壤水分的增加比例(均值0.614)要明显大于减少比例(均值为0.386),土壤体积含水量的增加量和减少量分别为9.96%和6.27%,累计增加了3.69%。由此可见,虽然从流域整体水平看,经过一个生长季后,流域平均土壤含水量的变化并不大,但各海拔梯度内还是存在一定的分异:在3200~3300m的湖滨低海拔地区土壤水分有减少趋势,而在3600~3800m的高海拔山地土壤水分有增加趋势,而在3300~3400m及3400~3600m的中海拔地区,土壤水分的补给与消耗基本平衡。

Table 3

表3

表32015年青海湖流域生长季期间流域不同海拔高度的土壤体积含水量变化

Table 3Relationship of soil moisture variation and altitude gradients of Qinghai Lake Watershed in different growing season periods of 2015

| 海拔梯度/m | 增加量/% | 减少量/% | 波动量/%* | 增加比例 | 减少比例 | 累计增加量/%** | 标准误差 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 194~3 300 | 3.00 | 4.24 | 7.24 | 0.415 | 0.585 | -1.24 | 0.083 |

| 3 300~3 400 | 6.57 | 6.03 | 12.59 | 0.521 | 0.479 | 0.54 | 0.092 |

| 3 400~3 600 | 9.49 | 10.06 | 19.55 | 0.485 | 0.515 | -0.57 | 0.044 |

| 3 600~3 800 | 9.96 | 6.27 | 16.23 | 0.614 | 0.386 | 3.69 | 0.073 |

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52015年青海湖流域生长季前后土壤含水量变化

-->Figure 5Variance of soil moisture contents of Qinghai Lake Watershed after the growing season of 2015

-->

3.4 生长季不同海拔的水分盈亏状况分析

由前面分析知,经过一个生长季青海湖流域土壤水分的盈亏状况逐渐由低海拔地区的略有亏缺向中海拔地区的基本平衡及高海拔地区的盈余过渡。由水量平衡原理(公式(2))知,土壤蓄水量变化是研究区水分收入项与支出项的差值,可以反映研究区的水分盈亏状况。因此,根据生长季流域不同海拔土壤蓄水量变化情况,可以推断青海湖流域从湖滨的低海拔地带到四周海拔3600~3800m的山地,随海拔高度的增加,各地区的水分收支逐渐经历一个由补给量略小于消耗量到补给量与消耗量相持平,最后到补给量略大于消耗量的过程。根据水量平衡原理,土壤蓄水量的变化主要由降水(P)、蒸散发(ET)和径流(Q)引起。其中径流量直接关系着流域水资源量,径流量的变化将直接影响流域生态水文环境及人类的生产生活。本文探讨青海湖流域不同海拔的水分盈亏状况,就是要揭示流域水资源在不同海拔的分布情况,在一定意义上也就是要探讨不同海拔的径流状况。

蒸散发是下垫面水分支出的主要方式,也是水量平衡研究中的重要组成部分,关于蒸散发已开展了大量研究,对于蒸散发的时空变化及影响因素已取得了一定的认识[33-36]。Zeng等对不同气候情景下限制蒸散发主导因素的研究表明,在冷湿环境下蒸散发的变化主要受有效能量(常用潜在蒸散发(PET)表示)限制,而在暖干环境下主要受降水(P)限制[37]。将青海湖流域2000-2012年6-9月份的温度与降水数据按海拔梯度汇总,结果如图6a所示。可见,青海湖流域随海拔的升高,温度不断降低而降水不断升高,由此形成高海拔地区(4000m以上)的冷湿环境与低海拔地区的暖干环境。结合Zeng等的研究结果可知[37],青海湖流域在高海拔地区冷湿环境下,蒸散发将受到低温限制;而在低海拔地区暖干环境下,蒸散发将受到少雨的限制;而在中海拔地区,温度与降水均较高,对蒸散发的限制作用将相对较弱[37]。该结论与张思毅等对青海湖流域蒸散发的实测结果相一致[38],与Goulden等在内华达山脉Kings River流域上游的蒸散发研究结果也相吻合[2]。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6青海湖流域温度(T)、降水(P)、蒸散发(ET)、NDVI及各海拔所占陆地面积随海拔的变化

-->Figure 6Relationships between elevation (meters above sea level)and precipitation,temperature,NDVI,ET and area fraction of every altitude gradient

注:图中海拔3210m 处ET为芨芨草草原涡动站2014年6-9月和2015年6-9月蒸散发量,海拔3571m处ET为高寒草甸涡动站2014年6-9月和2015年6-9月蒸散发量,4200m处ET为李念等[

-->

此外,流域内芨芨草涡动站(海拔3210m)和高寒草甸涡动站(海拔3571m)2014-2015年6-9月份的蒸散发量数据,及李念等[47]根据Penman-Monteith公式估算的祁连山老虎沟高寒草甸(海拔4200m)2010年5月22日至2010年9月22日的蒸散发量数据(图6a)也表明,在4200m的高海拔地区和3200m的低海拔地区,蒸散发量相对较小,而在3600m左右的中海拔地区,蒸散发量相对较大。可见青海湖流域的蒸散发量在高海拔山地和低海拔湖滨平原带相对较低,而在中海拔地区相对较高,总体呈现随海拔高度的增加先升高后降低的规律。

同时,蒸散发与植被指数(如NDVI)间存在很好的相关性[39],当水分条件较好时,植被生长旺盛,NDVI和LAI(叶面积指数)均较高,蒸散发量也响应较大[40],不少研究则直接通过建立蒸散发与植被指数的关系进而反演流域蒸散发[41-46],如Loukas在对希腊Gabros流域、Mouzaki流域、Pili流域和Skopia流域的蒸散发研究中,均发现实际蒸散发与NDVI间存现明显的线性关系(相关系数分别为0.78、0.74、0.78和0.66)[43]。可见植被指数的变化能够对蒸散发的变化起到很好的指示作用。将青海湖流域2000-2012年6-9月份的平均NDVI按海拔汇总结果如图6b所示。由图6b可知,青海湖流域NDVI随海拔的升高呈先增大后减小的变化规律,在3700m左右时达到峰值(0.582)。结合前面分析可知青海湖流域NDVI随海拔的变化规律与蒸散发相同,这也进一步说明在青海湖流域范围内蒸散发与NDVI具有很好的同步性。因此,根据NDVI随海拔的变化规律可知,流域蒸散发的峰值将出现在海拔3600~3800m附近。

根据青海湖流域土壤含水量变化分析结果(图5b),经过一个生长季,海拔3600~3800m地区,尽管蒸散发量为全流域最高,但是水分略有盈余,由此说明该地区的降雨水平已经能够满足流域最大的蒸散发消耗。在该海拔以上地区,随海拔高度的增加,降雨量持续增大,而蒸散发量不断减小,降雨水平大于蒸散发水平,并且随海拔的升高,其差值(P-ET)不断增大。可见,在生长季流域3600~3800m以上地区水分的降水收入均大于蒸散发支出,并且海拔越高,水分盈余越显著。根据水量平衡原理,盈余的水量将用于补充下垫面蓄水量和产生径流,由于高海拔地区土层较薄且下垫面蓄水能力有限,因此更多的水分盈余将以径流的方式产生。

根据各海拔梯度占流域面积(图6b)可知,海拔3600~3800m以上地区占流域面积(不包括青海湖)的51.89%,也就是说流域有一半的陆地为水分盈余区,这对于流域的水源供给具有十分重要的意义。但需要指出的是,这一半的水分盈余区有77.16%集中于3800~4300m的海拔范围内,而该海拔范围紧邻流域蒸散发量最高的海拔3600~3800m地区。由此,在气候变化的背景下,如果增温导致流域植被向高海拔扩张、植被生长季延长并削弱高海拔地区蒸散发原有的低温限制,则很可能导致流域最大蒸散发量的增加以及流域的水分收支平衡区向高海拔推移。由于流域水分盈余区集中分布于3800~4300m的海拔范围内,因此水分平衡区向高海拔推移时将会使得流域水分盈余区急剧减少,进而对流域水资源总量产生重大影响。综上所述,持续考察流域不同海拔的水分盈亏状况,密切关注流域水分盈亏平衡区域的海拔波动,对于气候变化背景下的流域水资源管理具有非常重要的意义。

4 结论与讨论

本文通过对青海湖流域生长季不同阶段土壤水分数据的研究表明,生长季旺期流域平均土壤体积含水量最高,均值为28.79%,生长季初期和生长季末期流域平均土壤体积含水量相对较低,分别为22.81%和22.91%;海拔3200~3600m范围内,土壤水分随深度增加呈先增大后减小规律,海拔3600~3800m范围内,土壤水分在表层(0~5cm)最大,随深度增加不断减小;在生长季的各个阶段土壤含水量均与海拔存在显著的正相关关系,即随海拔的升高流域土壤含水量不断增大。对流域不同海拔土壤水分变化状况的研究表明,青海湖流域湖滨低海拔地区(3200~3300m)从生长季初期到生长季旺期土壤水分增加量较少(3.00%),从生长季旺期到生长季末期土壤水分减少量也较少(4.24%),经过一个生长季该地区水分收支略有亏缺(累计减少1.24%);而海拔3600~3800m的地区从生长季初期到生长季旺期土壤水分增加量较大(9.96%),从生长季旺期到生长季末期土壤水分减少量也较大(6.27%),经过一个生长季该地区水分收支有所盈余,累计增加3.69%;3300~3400m和3400~3600m的海拔范围内,经过一个生长季后,水分收支基本平衡,累计增加量分别为0.54%和-0.57%。

结合流域范围内的温度、降水、蒸散发及植被状况等信息进一步研究发现,流域3800m以上地区为主要的水分盈余区,该区域占流域面积的一半以上,是流域重要的水资源供给区。但由于该水分盈余区77.16%面积集中分布于3800~4300m范围内,仅位于流域最大蒸散发量所在海拔的上游。在气候变化的背景下,一旦增温导致流域最大蒸散发量增大或流域水分收支平衡点向高海拔推移,将对该水分盈余区构成严重威胁,因此对不同海拔水分盈亏状况的持续密切关注意义重大。

需要指明的是,由于目前缺乏流域范围内各水分通量(如降水、蒸散发、径流等)的实测数据,本文主要是基于流域土壤水分变化情况及流域温度、降水及植被等在不同海拔的分布规律,对生长季流域不同海拔高度的水分盈亏状况进行的探讨,目前还不能准确确定各海拔梯度的水分盈亏量,对于生长季流域水分盈亏平衡区所在海拔的确定及其随气候变暖的变化也需要进一步研究。同时降水对土壤水分影响显著,如采样前有降水,则测得的土壤水分会较无降水时显著增大。本文虽根据流域内及周边地区的天气状况选取前3~5天无降水的日期进行采样,但由于流域面积广阔,山地众多,难以确保各采样点采样前3~5天均无降水,这会对本文结果产生一定的不确定性。因此对于流域范围内各水分通量(降水、蒸散发、径流及土壤蓄水量变化等)的持续关注对于正确认识流域生态水文过程具有十分重要的意义。

致谢:青海省三角城种羊场为本研究的开展提供了便利条件,研究中使用的青海湖流域温度、降水数据集是由中国科学院青藏高原研究所青藏高原多圈层数据同化与模拟中心开发,各采样点土壤容重数据由国家基础地理信息中心李广泳提供,在此一并表示感谢!

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | [J]. |

| [2] | [J]. |

| [3] | [J]. |

| [4] | [J]. |

| [5] | [J]. [J]. |

| [6] | [J]. [J]. |

| [7] | [J]. [J]. |

| [8] | [J]. [J]. |

| [9] | [J]. |

| [10] | [J]. [J]. |

| [11] | [J]. [J]. |

| [12] | [J]. |

| [13] | [J]. [J]. |

| [14] | [J]. [J]. |

| [15] | [J]. |

| [16] | [J]. |

| [17] | [J]. |

| [18] | [J]. |

| [19] | [J]. [J]. |

| [20] | [J]. |

| [21] | [J]. [J]. |

| [22] | [J]. [J]. |

| [23] | [J]. [J]. |

| [24] | [J]. [J]. |

| [25] | . |

| [26] | [J]. |

| [27] | [J]. |

| [28] | [J]. |

| [29] | [J]. |

| [30] | [J]. |

| [31] | [J]. |

| [32] | [J]. |

| [33] | [J]. |

| [34] | [J]. [J]. |

| [35] | [J]. [J]. |

| [36] | [J]. |

| [37] | [J]. |

| [38] | . [D]. |

| [39] | [J]. |

| [40] | [J]. [J]. |

| [41] | [J]. |

| [42] | [J]. |

| [43] | [J]. |

| [44] | [J]. |

| [45] | [J]. |

| [46] | [J]. [J]. |

| [47] | [J]. [J]. |