, 童绍玉

, 童绍玉 , 彭海英, 闫少凯

, 彭海英, 闫少凯云南财经大学国土资源与持续发展研究所,昆明 650221

Ecological carrying capacity of water resources in the central Yunnan urban agglomeration area

CHENGChao , TONGShaoyu

, TONGShaoyu , PENGHaiying, YANShaokai

, PENGHaiying, YANShaokai通讯作者:

收稿日期:2016-03-11

修回日期:2016-06-1

网络出版日期:2016-08-25

版权声明:2016《资源科学》编辑部《资源科学》编辑部

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (815KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

水资源生态承载力是水资源生态系统在一个国家或者地区正常发展过程中对人类社会经济协调关系的可持续承载,是水资源生态系统自我维持、自我调节以及自我发展的能力[1],且往往是制约水资源短缺地区可持续发展的“瓶颈”因素之一。如何有效测度区域水资源对“社会-经济-生态”三大系统的可持续发展能力已引起学术界的高度关注,并成为当前水资源生态承载力研究的重点和热点问题[2,3]。承载力最早是用于表征复合生态系统所承受的阈值,并逐步与可持续发展、生态学等理论相结合,延伸为水资源承载力、水资源环境承载力以及生态承载力等概念。三者概念众多且不统一,但均可描述为满足一定的约束条件下支撑人类社会经济规模的能力[4],差异表现为约束条件的不同:水资源承载力为满足一定的生态环境需水量[5],水环境承载力为满足一定的水体功能,生态承载力为满足一定的生态完整性[4]。

关于水资源生态承载力的研究,大多将其纳入可持续发展理论中[2]。如1998年美国URS公司对佛罗里达Keys流域的承载能力进行了研究[6]。Harris等基于供水的角度对城市水资源生态承载力进行了研究,并据此将其纳入城市发展规划当中[7]。Falkemark等通过数学模型对全球和一些发展中国家的水资源使用限度进行了研究,为水资源承载力研究奠定了一定的基础[8]。Rijsberman等在城市水资源评价过程中,将承载力作为保障及管理城市水资源的一项衡量标准[9]。

相比而言,中国对水资源生态承载力的研究起步较晚,起源于20世纪90年代对干旱区水资源的探索,以水资源供需关系为研究的基本思想,包含承载主体(即以水资源生态系统为中心,包括人口系统、资源环境系统在内的复杂巨系统)和承载对象(即人口数量、社会经济规模以及生态环境限度)两部分,综合区域水资源生态系统及其被承载对象的结构、规模以及发展变化进行动态分析[3],其研究包括:

(1)水资源生态承载力的概念及内涵。已有的关于水资源生态承载力的定义可归纳为水资源的最大支撑规模(人口数量、环境限度以及经济载量)[10,11]和开发利用的最大能力[12,13]。

(2)水资源生态承载力量化及评价方法。由于对水资源生态承载力的概念尚未形成统一的认识,研究方法也在探索当中,常用量化及评价方法有常规趋势法[11,14]、系统动力学法[15,16]、指标体系评价法[17]以及生态足迹法[18,19]。

(3)水资源生态承载力的实证研究。概括来说,可分为以下三个层次:①区域水资源开发利用与环境之间的平衡关系研究[11,20];②区域水资源与其社会经济结构的适配关系研究,主要是对支撑人口与社会经济发展的水资源可持续利用状态进行时空动态分析[17,18];③社会需求与水资源生态承载力之间的平衡关系研究,以区域水资源生态承载力的约束因子、模糊评判以及预测研究为主[15,16]。

水资源生态承载力是水资源承载力、水资源环境承载力以及生态承载力的有机结合与深化,综合体现了水资源的资源属性与环境价值[21],也是基于水资源生态角度对支撑人类社会经济的承载能力的测度,其内涵包括:①水资源生态承载力是“量、质”约束条件下的复合承载力,涵盖了水资源承载力(反映水量的支撑作用,表现为“量”限制)、水环境承载力(反映水质的限定作用,表现为“质”限制)以及生态承载力(反映自然资本的占用作用)等内涵,其存在是以水资源生态系统维持自身的稳定与健康为前提的,是在保证自身需水的前提下所能承受的外部压力;②水资源生态承载力是动态变化的,由于水资源生态承载力的承载主体是复杂的巨系统,其子系统间是动态发展的,水资源生态系统的供给与调节能力是其支撑部分,社会经济系统的发展能力是其压力部分,社会经济系统的发展对水资源生态系统的作用方式不同,水资源生态系统所能承载的人口数量和经济规模也会发生变化,即水资源生态承载力发生变化,而这种变化受人为因素影响较大,因此,水资源生态承载力具有动态性和主观调控性。

基于以上分析,水资源生态承载力兼具生态属性和社会经济属性:①生态属性表现为水资源生态承载力不同于水资源承载力、水资源环境承载力,其主要区别在于水资源生态承载力体现了生态系统的生态特征——即同时满足生态系统对水资源的需求(基于水资源量与生态特征指标之间的响应关系,保护具有生态意义的指标所需的水资源量)和水环境容量(基于生态需水前提下的满足水质目标的环境容量[22]);②社会经济属性表现为水资源生态系统与社会经济系统之间的相互作用关系,其实质是满足生态系统对水资源需求以及水环境容量前提下的人口数量和经济规模以及生态环境限度。因此,水资源生态承载力可定义为:某一区域在特定历史阶段的特定技术和社会经济发展水平条件下,以维持水资源生态系统自身及其支持系统的稳定与健康为前提,区域水资源量与水环境容量所能支撑的具有一定生活水平的人口数量和社会经济规模。

目前,对水资源生态承载力的研究已较为深入,尤其是应用、量化方法的研究;但对概念体系以及理论框架的探讨、对水资源生态承载力的评价、对区域整体和区域内部水资源生态承载力的平衡性以及水资源利用的协调性的认识还存在较大差异,有待深入研究;将供需模型、基尼系数以及重心模型等模型应用到水资源生态承载力平衡性的研究也有待进一步的探索。

基于前人研究的基础和区域实际应用的需求,本文引入应用水资源生态足迹模型计算水资源生态承载力,以云南省水资源最为紧缺的滇中城市群为研究区域,在计算其2006-2014年的水资源生态足迹和水资源生态承载力及其相关评价指数的基础上,应用基尼系数和重心模型对水资源生态承载力的供需平衡、时空平衡及平衡性的偏离程度进行分析,以期为滇中城市群水资源协调利用提供规划和决策参考。

2 研究区概况

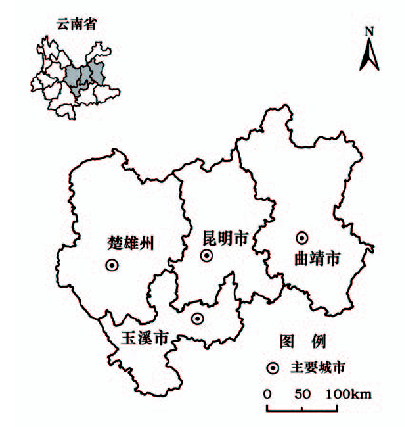

据《滇中城市群规划(2009-2030年)》[23],滇中城市群地处云南省中部,包括昆明市、曲靖市、玉溪市和楚雄彝族自治州四个市州(图1),国土总面积为93 327.98km2,占云南省国土总面积的24.36%。2014年该区域的人口数量为1771.4万人,占云南省总人口数量的37.58%;GDP总量为7151.84亿元,占云南省GDP总量的55.81%。目前,该区域总体保持着“二三一”的产业格局,处于经济发展的加速期。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1滇中城市群的位置示意

-->Figure 1The location of Yunnan central urban agglomeration area

-->

“多水”与“少水”并存是滇中城市群地区水资源的主要特点。该地区水资源来源主要为降水,降水量年际变化较大。2006-2014年间,研究区年均降水量为679.5mm,年均水资源量为209.42亿m3,人均水资源占有量(不包括过境水)为1213.90m3,处于严重缺水线(<1000m3)与中度缺水线(< 2000m3)之间[24]。据《云南省水资源公报》[25],2007-2008年该区域水资源量属于正常年份,但从2009年开始,滇中城市群出现持续重大、特大干旱,干旱一直持续到2014年春季,水资源状况不容乐观。

3 研究方法与数据来源

3.1 基于生态足迹法的水资源生态承载力模型

生态足迹(Ecological Footprint)法是一种有效估算人类对自然资产的占用与消费程度以及评价区域承载力的重要研究方法,同样也可应用于估算人类对水资源的开发利用程度以及水资源承载人口数量、社会经济规模以及生态环境限度的能力,判断人类对水资源的开发利用是否处于生态系统的承受范围内,从而实现对区域水资源生态承载力的定量化评价。3.1.1 水资源生态足迹模型

借鉴黄林楠等[26]建立水资源帐户的方法,将帐户分为淡水资源生态足迹(农业、工业、生活以及生态用水)、水产品生态足迹以及水污染生态足迹(污水及酸雨稀释用水)三大类进行计算。水资源生态足迹的计算公式为[10]:

式中

3.1.2 水资源生态承载力模型

基于生态足迹模型的水资源生态承载力是某一区域在特定历史阶段,水资源可供支持该区域人口、经济以及资源环境可持续发展的能力,即水资源对社会-经济-生态三大系统良性发展的支撑能力[18,26]:

式中

3.2 水资源生态承载力平衡性分析模型

3.2.1 水资源生态承载力平衡性分析框架水资源生态承载力是一个具有自然和社会双重属性的综合概念,其自然属性决定了水资源生态承载力具有生态学上的极限性(即最大可承载规模),而其社会属性又决定了人类可通过行为干预实现一定生态目标下的最大承载规模[1](即最优可承载规模)。因此,在认识水资源生态承载力存在极限的同时,通过人类自身的努力,可实现承载力的最优化,即水资源生态承载力空间分布最优状态,达到社会、经济系统与水资源生态系统的协调健康发展,实现区域水资源生态承载力的平衡性。

水资源生态承载力的平衡性包含两个层次:

(1)需水和供水的动态平衡,即水资源生态盈亏处于合理范围。在对水资源生态足迹(需求模型)和水资源生态承载力(供给模型)进行核算的基础上,对区域水资源生态承载力供需平衡关系进行分析。

(2)区域整体与区域内部人口分布、经济发展以及资源环境与水资源生态承载力的协调性,水资源生态承载力均衡于人口分布、经济发展以及资源环境,且相互对应,协调发展。通过水资源供需平衡模型、平衡性指标(基尼系数)及区域水资源生态承载力属性值重心变动对区域水资源生态承载力的平衡性进行综合评判。

3.2.2 水资源生态承载力供需平衡模型

在判断水资源生态承载力的供需平衡状况时,常运用供需差值法(即人均水资源生态承载力和人均水资源生态足迹的差值)和供需比值法(即人均水资源生态承载力与人均水资源生态足迹的比值)。将上述两种方法归纳综合即可得出水资源生态承载力供需平衡模型[28],即公式(3),并借鉴已有研究成果[29],划分出水资源生态承载力供需平衡的等级及合理状态(表1)。

式中

Table 1

表1

表1水资源生态承载力供需平衡分类(级)评价标准

Table 1The evaluation criteria based on EPIw for ecological carrying capacity supply and demand balance

| 生态赤字 | 供需平衡 | 生态盈余 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 严重超载 | 过载 | 超载 | 临界超载 | 平衡有余 | 盈余 | 富裕 | 富足有余 | |

| EPIw | (0,0.5] | (0.5,0.7] | (0.7,0.9] | (0.9,1.0] | (1.0,1.1] | (1.1,1.5] | (1.5,2.5] | (2.5,+∞) |

新窗口打开

3.2.3 水资源生态承载力的基尼系数与评价方法

水资源生态承载力是综合水资源的资源属性与环境价值特性,基于水资源生态角度对支撑人类社会经济的承载能力,是受多重因素的影响,但所选的因素应既反映评估区域的社会、经济、生态属性,又可量化和获得较为准确的数据,基于此,本研究选择人口、GDP以及水资源量用于水资源生态承载力的空间平衡性指标。人口基尼系数反映不同区域人均水资源生态承载力的差异;同样,GDP基尼系数也反映了不同地区单位GDP水资源生态承载力的差异,而水资源量基尼系数反映了区域水资源资源生态承载力的资源禀赋与生态环境基础状况的差异。上述三项指标与水资源生态承载力之间的基尼系数和区域的生产、生活、生态息息相关,并且能够较好地从社会、经济、资源角度反映水资源生态承载力的平衡性。若考虑不同指标对水资源生态承载力影响的重要程度,可采用公式(4),由于人口、GDP、水资源量对用水量的分配影响可视为同等重要,3个影响因子可作为水资源生态承载力的评价指标,赋予权重,计算出综合基尼系数,来综合分析滇中城市群水资源承载力的空间平衡性。计算公式为[30]:

式中

3.2.4 水资源生态承载力的区域重心模型

区域重心是区域空间上保持各个方向力量平衡的某点[32]。由于区域存在地理现象的空间不均衡性,且特定空间上地理现象的作用力要相比其周围地区更加显著、更加重要;同时,地理现象在发展变化的过程中,不同空间区域的作用力大小也会发生相应改变。借鉴这一原理,将重心作为研究地理现象空间变化的分析工具,借用重心点及其移动方向、移动距离等层面来反映区域地理现象的空间差异,借用其变化轨迹来探寻其动态过程及演变规律。

假设一个行政区域中包含n个子区域,其中,第i个子区域中心的地理坐标为

从重心模型分析,各自区域的地理位置和属性值共同决定重心的位置。若各子区域的属性值相等,计算的结果即为该区域的几何中心;若属性值的重心显著区别于区域几何中心时,又名“重心偏离”,表明该属性值(水资源生态承载力)存在空间分布不均衡,偏离的距离则反映了该种属性(水资源生态承载力)分布的不均衡程度。当属性值的重心随着时间变化,变化轨迹表现为在各子区域作用力的动态作用下向作用力大的方向移动,移动的方向即为空间格局的变化方向,指示属性值的“高密度”部位[33]。重心偏离距离可采用欧式距离公式[32]。

3.3 数据来源说明

数据来源于云南省及昆明、玉溪、曲靖和楚雄等市州统计资料、《滇中城市群规划(2009-2030年)》[23]、《滇中城市经济圈一体化发展总体规划(2014-2020年)》[34]、《云南省水资源公报》(2007-2014)[25]、云南省第二次全国土地调查成果专著《云南土地资源》[35]以及依托项目的试验实测调查,并在云南省水文水资源局、云南师范大学旅游与地理科学学院等相关单位的协助下,获得大量的水文、水质、生态、地理信息资料,然后按照前述划分的水资源帐户进行统一的度量,其中生态用水量的划分与计算详见参考文献[36]。4 结果及分析

4.1 人均水资源生态承载力的时空分布

由表2和图2可知,2006-2014年间滇中城市群年均人均水资源生态承载力为0.679hm2/人,总体呈现下降趋势,最大年份是最小年份的6.34倍,空间变异系数在0.358~0.804之间,区域内部差异较大。昆明市人均水资源生态承载力最低,2006-2014年均值仅为0.363hm2/人,这是由于昆明市人口较多而水资源量较少;曲靖市人均水资源生态承载力最高,且时间变异系数最小,表明曲靖市水资源生态承载力的时序变化较为稳定;玉溪市年均人均水资源生态承载力为0.732hm2/人,介于曲靖市和昆明市之间;楚雄州年均人均水资源生态承载力为0.555hm2/人,但其时间变异系数最大,达到0.875。同时,通过SPSS17.0计算滇中城市群2006-2014年水资源生态承载力、水资源生态压力指数与年降水量的相关系数可知,楚雄州水资源生态承载力与其年降水量的相关系数为0.99,处于高度相关的区间范围(即±0.80Table 2

表2

表2滇中城市群水资源生态承载力变异系数

Table 2Coefficient variation of water ecological bearing capacity in the central Yunnan urban agglomeration

| 类型 | 项目 | 水资源生态承载力 | 水资源生态足迹 | 水资源生态压力指数 |

|---|---|---|---|---|

| 时间变异系数 | 昆明 | 0.648 | 0.102 | 0.567 |

| 曲靖 | 0.555 | 0.247 | 0.595 | |

| 玉溪 | 0.654 | 0.210 | 0.744 | |

| 楚雄 | 0.875 | 0.149 | 0.947 | |

| 空间变异系数 | 2006年 | 0.723 | 0.287 | 0.975 |

| 2007年 | 0.358 | 0.127 | 0.274 | |

| 2008年 | 0.440 | 0.148 | 0.449 | |

| 2009年 | 0.578 | 0.157 | 0.503 | |

| 2010年 | 0.468 | 0.116 | 0.587 | |

| 2011年 | 0.728 | 0.275 | 0.366 | |

| 2012年 | 0.728 | 0.309 | 0.672 | |

| 2013年 | 0.413 | 0.301 | 0.231 | |

| 2014年 | 0.804 | 0.244 | 0.698 |

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22006-2014年滇中城市群人均水资源生态承载力变化趋势

-->Figure 2Water resources per capita ecological carrying capacity in the central Yunnan urban agglomeration from 2006 to 2014

-->

4.2 水资源生态承载力供需平衡分析

水资源生态盈亏和水资源生态压力指数可定量反映研究区域水资源生态承载力的供需平衡性,从图3可以看出,2007-2008年,滇中城市群水资源生态承载力呈现生态盈余状态,水资源供需平衡状态处于“盈余”阶段;2006年、2009-2014年均呈现生态赤字状态,主要处于“超载”、“过载”以及“严重超载”三个阶段,且年份变化较为明显,其中生态赤字最大年份为2011年,达到-0.909hm2/人,说明滇中城市群水资源生态承载力供需不平衡,且处于不合理状态,水资源生态利用程度和利用效率亟待提高,应充分利用降水资源,拦截降水,提高水利工程蓄水能力,并在建立水资源节约型的社会生产和消费体系基础上加强水资源的生态保护和恢复,强化水资源管理,提高水资源的综合利用率。通过SPSS17.0对水资源生态压力指数与年降水量进行相关性分析,结果表明,昆明、玉溪、楚雄的相关系数分别为0.91、0.91、0.98,均处于高度相关的区间范围(即±0.80<r 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图32006-2014年滇中城市群水资源生态承载力供需平衡趋势

-->Figure 3The trend of ecological carrying capacity supply and demand balance in the central Yunnan urban agglomeration from 2006 to 2014

-->

4.3 水资源生态承载力的空间平衡性分析

基尼系数可反映水资源生态承载力在空间分布上的平衡状态。以2006-2014年的水资源生态承载力、人口、GDP以及水资源量的数据为基础,按照前述的方法计算出滇中城市群不同影响因子之间的基尼系数以及综合基尼系数,由表3可得:Table 3

表3

表32006-2014年滇中城市群水资源生态承载力与人口、GDP、水资源量的基尼系数

Table 3The Gini coefficient between water supply and population,GDP,the water resources ecological carrying in the central Yunnan urban agglomeration from 2006 to 2014

| 年份 | 人口 基尼系数 | GDP 基尼系数 | 水资源量基尼系数 | 综合 基尼系数 |

|---|---|---|---|---|

| 2006 | 0.253 | 0.533 | 0.455 | 0.414 |

| 2007 | 0.355 | 0.453 | 0.307 | 0.372 |

| 2008 | 0.293 | 0.389 | 0.628 | 0.437 |

| 2009 | 0.506 | 0.506 | 0.714 | 0.575 |

| 2010 | 0.250 | 0.732 | 0.664 | 0.548 |

| 2011 | 0.383 | 0.484 | 0.389 | 0.419 |

| 2012 | 0.401 | 0.583 | 0.508 | 0.497 |

| 2013 | 0.371 | 0.473 | 0.413 | 0.419 |

| 2014 | 0.535 | 0.873 | 0.470 | 0.626 |

新窗口打开

(1)从人口基尼系数变化看,整体上呈现波动变化,2009年、2012年以及2014年的基尼系数均超过警戒值0.4,处于“集聚程度较大”的区间范围,而其他年份则处于“相对平均”或“相对合理”的区间范围内。

(2)从GDP基尼系数变化趋势看,2006-2014年年均基尼系数为0.559,除2008年外,其他年份均处于“集聚程度较大”的区间范围。这是由于经济发达地区GDP增加相对较多,而人均水资源生态承载力增加相对较少,如昆明、玉溪;相反,经济欠发达地区的GDP增加相对较少,水资源生态承载力增加相对较多,如曲靖、楚雄,这也说明了滇中城市群的经济发展与水资源生态承载力之间的不平衡性。2008年出现特殊情况,是由于研究区受全球金融海啸的影响,经济发展降速,其基尼系数为0.389,处于“相对合理”的区间范围。

(3)从水资源量基尼系数来看,其动态变化过程呈现“A”字型变化趋势,基尼系数在2006-2008年呈现上升趋势,并在2009-2010年达到峰值,随后呈现下降趋势,总体上处于“集聚程度较大”的区间范围,原因是这些年份的降水量变化较大,水资源生态承载力出现波动变化,一些地市增加的水资源生态承载力是利用过境水或通过其他方式所获得的水资源量。

(4)2006-2014年,滇中城市群水资源生态承载力综合基尼系数呈现“W”型的动态变化过程,在2009-2010年达到峰值,9年年均综合基尼系数为0.479,总体上处于“集聚程度较大”的区间范围,人口分布、经济发展以及资源环境与水资源生态承载力的关系不协调、空间分布不合理,发展关系并未对应,水资源生态承载力在空间分布上呈现不平衡性,这种变化趋势应引起重视。

4.4 水资源生态承载力空间平衡性的时空变化分析

通过分析滇中城市群水资源生态承载力重心的分布及其动态变化过程可评判水资源生态承载力的空间平衡性。按照前述方法,根据滇中城市群的基础数据,得出2006-2014年水资源生态承载力的重心坐标分布、偏移距离及重心动态变化状况(图4)。由图4可知,2006-2014年滇中城市群水资源生态承载力重心主要分布在24°42'41"N-24°59'8"N,102°36'19"E-102°53'13"E之间,集中在昆明市域内,与滇中城市群几何中心(25°18'30"N,102°43'14"E)不重合,发生偏离,偏于几何中心的南方,年际变化较大,最大偏移距离为60.89km(2010年);最小偏移距离为24.15km(2013年)。这表明滇中城市群水资源生态承载力分布不平衡,受人口、经济因素影响,南部地区人口、经济和技术的密集,驱动重心向南部偏移,形成研究区目前的水资源生态承载力不平衡的空间格局,即密度分布南部高于北部,西部高于东部,且南北方向的不平衡程度尤为明显。因此,调整和优化区域间投资格局,促进人口分布、经济发展以及资源环境与水资源生态系统均衡化发展的有机结合是决策者今后应重点关注的问题。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42006-2014年滇中城市群水资源生态承载力的重心及其变化轨迹

-->Figure 4The gravity position and trajectory of the water resources ecological carrying in the central Yunnan urban agglomeration from 2006 to 2014

-->

水资源生态承载力重心年际偏移方向和距离可反映水资源生态承载力平衡性的偏移程度。从重心偏移方向来看,如图4所示,水资源生态承载力的偏移方向总体上呈现南-北倾向,研究期内呈“∞”型,水资源生态承载力重心与几何中心经历了先偏离、后靠近再偏离的变化过程。重心偏离,水资源生态承载力在空间分布上呈现不平衡,相对几何中心的偏移距离越大,平衡性的偏移程度越高;反之,重心靠近的过程,区域水资源生态承载力重心相对几何中心的偏移距离缩小,平衡性的偏移程度相对缩小。滇中城市群水资源生态承载力空间分布相对集中于南部区域,受水资源的空间分布以及人口规模和经济发展差异的影响,水资源生态承载力重心趋于南部地区,与几何中心相偏离,空间不平衡性较为明显。从重心偏移距离来看,滇中城市群水资源生态承载力重心偏移距离为24.15~60.89km,最大距离是最小距离的2.5倍,水资源生态承载力重心与其几何中心的偏移距离较大,总体上呈现波动变化,表明滇中城市群在空间集聚过程中逐渐形成以昆明市为中心向周围递减的圈层结构,导致研究区水资源生态承载力的不平衡状态长期存在,且平衡性的偏离程度呈现上升趋势。

5 结论与讨论

5.1 结论

基于生态足迹法核算了2006-2014年滇中城市群的水资源生态承载力,在此基础上应用供需模型、基尼系数和重心模型对水资源生态承载力的供需平衡、时空平衡及平衡性的偏离程度进行了分析。研究结论如下:(1)滇中城市群水资源短缺,水资源生态承载力区域内部差异和年际变化较大,总体上呈下降趋势,且与年降水量呈正相关,反映出研究区水资源开发利用空间有限。

(2)从水资源生态承载力的供需平衡看,滇中城市群水资源生态承载力在2007-2008年呈现盈余状态;在2006年、2009-2014年呈现赤字状态,生态赤字不断扩大,供需上呈现不平衡,水资源生态承载力难以满足社会和经济的发展需要,且供需不平衡的时序变化差异较大。

(3)从水资源生态承载力的空间平衡差异看,2006-2014年滇中城市群水资源生态承载力综合基尼系数呈现波动变化,空间变异系数呈上升趋势,总体上处于“集聚程度较大”的区间范围,即研究区水资源生态承载力在空间分布上不平衡。这反映出滇中城市群人口分布、经济发展以及资源环境与水资源生态承载力之间的发展关系不协调和空间分布不合理。

(4)从水资源生态承载力的重心偏移看,水资源生态承载力重心与几何中心经历了先偏离、后靠近再偏离的变化过程,总体上偏于南部地区,且偏移距离年际变化较大,年均偏移距离为40.6km,纬度偏移距离大于经度偏移距离,即南北差异大于东西差异,空间不平衡性较为显著,反映出区域间水资源生态承载力与人口、经济分布以及资源环境极不对应。

5.2 讨论

区域水资源生态承载力实质上是水资源生态系统满足社会经济系统的一种能力,其大小与社会经济系统开发自然水资源系统的深度紧密相关,但同时也受区域周边的水资源量、社会经济技术水平、生态环境、社会经济结构以及承载驱动力大小的影响。因此,在判断平衡性时,有两点值得关注:(1)水资源生态承载力平衡性是人口分布、经济发展以及资源环境与水资源生态承载力的关系是否协调和合理,而不是一种简单的水资源持续利用状态的算术表现形式。

(2)水资源生态承载力平衡性是一个动态过程,在当前经济、科技高速发展的情势下,区域经济、资源环境将降低平衡性的限制程度,尤其是与区外物质交换能力的增强,使得区域水资源生态承载力有所提升,但生态环境与水资源污染以及人均水资源量的下降等原因也会使区域水资源生态承载力呈现下降趋势。

针对当前滇中城市群水资源生态承载力整体呈现下降趋势,且在供需和时空分布上呈现不平衡的现状,本研究提出以下建议:

(1)提高水资源生态承载力。首先,由于滇中城市群水资源生态承载力与年降水量呈正相关,且该地域主要来水为降水,应充分利用降水资源,拦截降水,提高水利工程蓄、提、引水的能力,并在水资源量增加的过程中减少流程损失量;其次,在水资源的供需平衡方面,转变粗放式“以需定供”的用水方式,实行节约式“以供定需”的用水方式,即以水定地、以水定生产、以水定发展规模的水资源配置方式。

(2)提升区域水资源生态承载力的平衡性,促进水资源协调可持续利用。首先,应优化区域人口分布、经济发展以及资源环境的空间结构,突出昆明市核心城市地位,强化曲靖市、玉溪市两轴城市的经济聚集能力,构筑“极核圈层”、“带动圈层”及“辐射圈层”三大圈层结构对人口流动分布与经济承接发展的合理引导;其次,在建立水资源节约型的社会生产和消费体系基础上加强水资源的生态保护和恢复,强化水资源管理,构建一龙管水,多龙治水的格局,以昆明市为龙头,曲靖、玉溪、楚雄为多龙,在处理好流域与行政区水资源管理关系的基础上,统一管理水资源的配置、开发、利用、整治、节约和保护五个环节。最后,以滇中引水工程为依托,建设大中型骨干工程,增加供水能力,分质供水,共用过境水,充分利用客水,促进区域间水资源的协调可持续利用。

本研究在研究方法上做出了尝试,应用供需模型、基尼系数和重心模型对平衡性进行研究,得到了较为贴近实际的水资源生态承载力平衡性状况,具有较强的针对性,可为其他地区的相关研究提供方法上的借鉴和参考,也可为决策者在确定区域水资源承载人口规模和经济发展潜力的基础上,合理配置区域资源、调整产业结构以及制定区域发展战略提供决策参考。但在模型应用以及数据来源等方面还存在不足,例如模型中的参数因子均是用相关参数的全球平均值来替代,缺乏针对滇中城市群本地化的参数因子;水资源生态承载力模型中扣除了60%以维持水资源生态系统自身及其支持系统的稳定与健康,因此对于水资源生态足迹模型中的生态用水,需要进行深入细致的研究,以确定生态足迹模型中生态用水的各个项目以及相应的量;数据来源多参考已有实验结果或统计资料,缺乏长期性与周期性的实验数据。此外,由于水资源生态承载力的复杂性、动态性等特点,加上数据资料的限制,本研究还有很多方面有待深入研究,例如水资源生态承载力受降水影响较大,两者之间到底是怎样的响应关系?在水资源生态承载力的供需平衡、时空平衡的状况下,如何基于GIS进行水资源的合理分配?这些都是未来相关研究需重点关注的方面。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | [J]. [J]. |

| [2] | [J]. [J]. |

| [3] | [J]. [J]. |

| [4] | [J]. [J]. |

| [5] | [J]. [J]. |

| [6] | [J]. [J]. |

| [7] | [J]. |

| [8] | [J]. |

| [9] | [J]. |

| [10] | [J]. [J]. |

| [11] | [J]. [J]. |

| [12] | [J]. [J]. |

| [13] | [J]. [J]. |

| [14] | [J]. [J]. |

| [15] | [J]. [J]. |

| [16] | [J]. [J]. |

| [17] | [J]. [J]. |

| [18] | [J]. [J]. |

| [19] | [J]. [J]. |

| [20] | [J]. [J]. |

| [21] | [J]. [J]. |

| [22] | [J]. [J]. |

| [23] | [EB/OL]. ( [EB/OL]. ( |

| [24] | . |

| [25] | [EB/OL]. ( [EB/OL]. ( |

| [26] | [J]. [J]. |

| [27] | |

| [28] | |

| [29] | [J]. [J]. |

| [30] | [J]. [J]. |

| [31] | [J]. [J]. |

| [32] | [J]. [J]. |

| [33] | [J]. [J]. |

| [34] | [EB/OL]. ( [EB/OL]. ( |

| [35] | |

| [36] | [J]. [J]. |