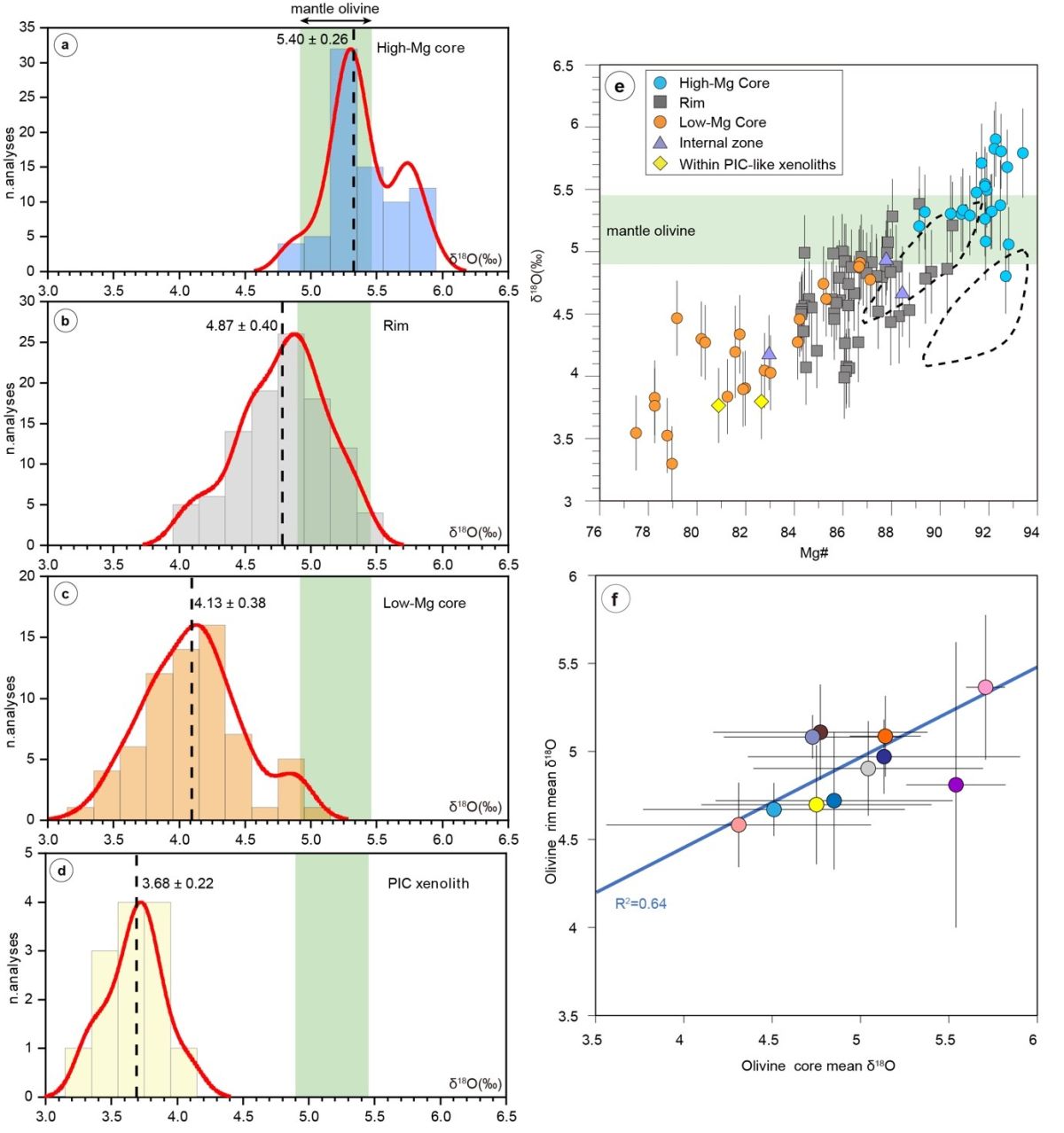

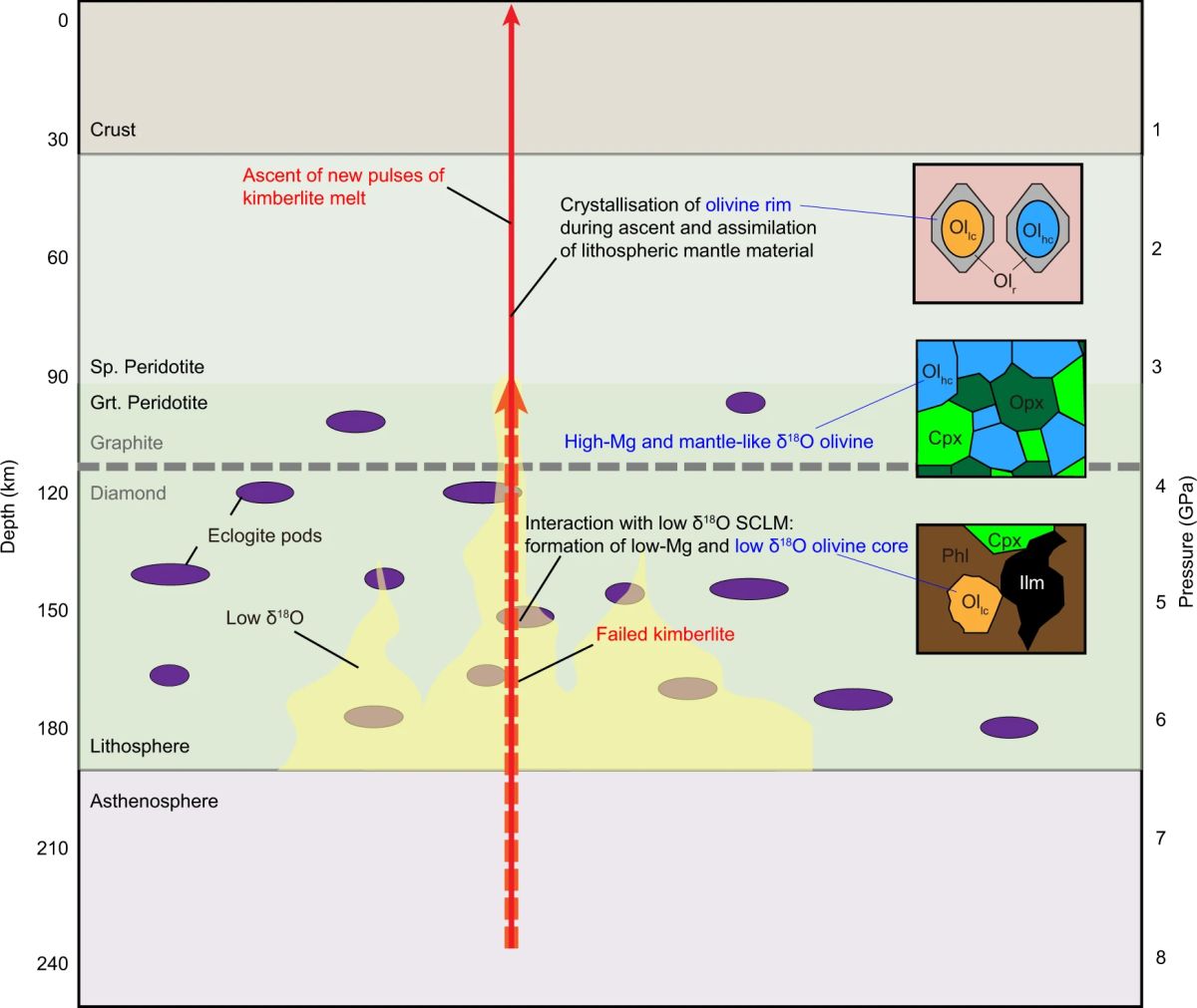

基于上述问题,中科院地质与地球物理研究所岩石圈演化国家重点实验室许晶瑶博士后与合作导师李秋立研究员以南非、雷索托、博茨瓦纳、美国及加拿大等地区的9个中生代金伯利岩为研究对象(图1),对其中的橄榄石开展了岩相学、电子探针主-微量和离子探针氧同位素综合分析。分析发现,橄榄石颗粒普遍具有核边结构(图2),而橄榄石的Mg#值与氧同位素组成总体呈现正相关。其中,具有高Mg#(~94–89)的橄榄石核,为SCLM橄榄岩捕虏晶,δ18O平均值为5.40‰,在正常地幔值范围内(图3)。具有低Mg#(~78–89)的橄榄石核,为前期金伯利岩原始岩浆在SCLM结晶分异形成,δ18O值(3.30‰–4.95‰)从地幔值到低于地幔值。前期金伯利岩原始岩浆在SCLM开始结晶(Mg#为89)且具有正常地幔氧同位素的橄榄石,随着结晶分异并且混染低δ18O的SCLM程度逐渐加强,所结晶的橄榄石Mg#与δ18O都逐渐降低。橄榄石生长边Mg#为~88,为当期金伯利岩岩浆上升过程中结晶,δ18O平均值为4.85‰。上述结果表明,金伯利岩原始岩浆及其地幔源区具有正常地幔氧同位素值,而SCLM存在正常到低氧同位素的物质。金伯利岩母岩浆同化SCLM中的低氧同位素物质形成了具有不同δ18O值的低镁捕虏晶核和岩浆生长边(图4)。该研究指出,SCLM是一个局部富集低氧同位素的重要储库,可被深部幔源岩浆大量同化。因此,基于化学成分估算俯冲再循环物质通量时需要考虑混染具有地壳特征的岩石圈地幔所占比例的影响。

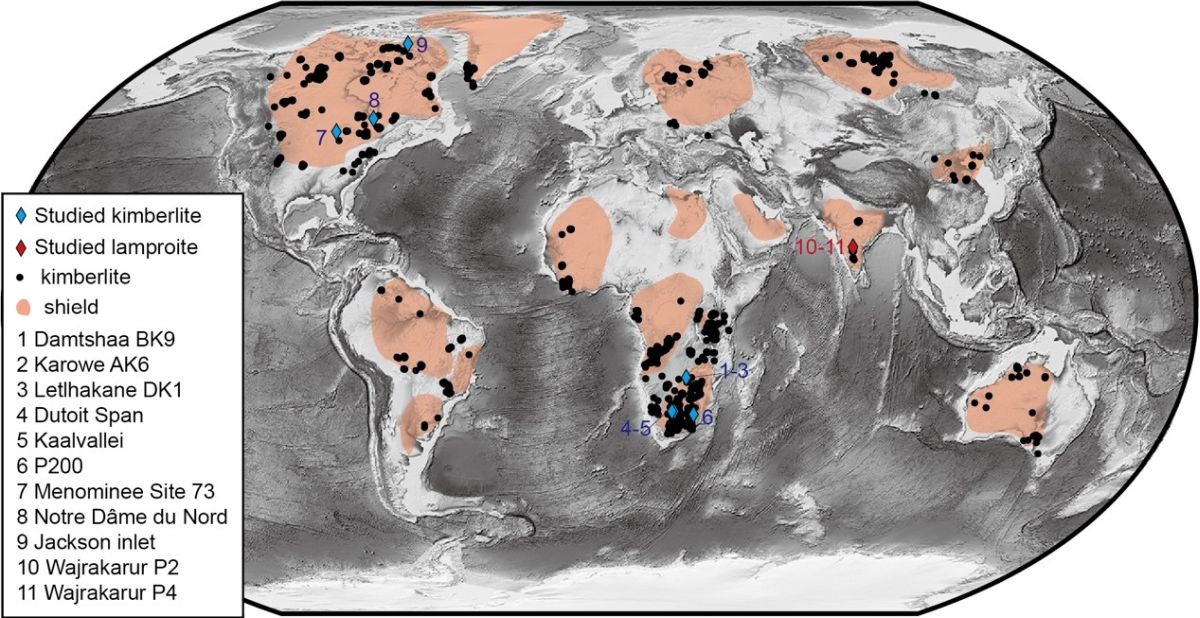

图1 本研究金伯利岩样品分布图

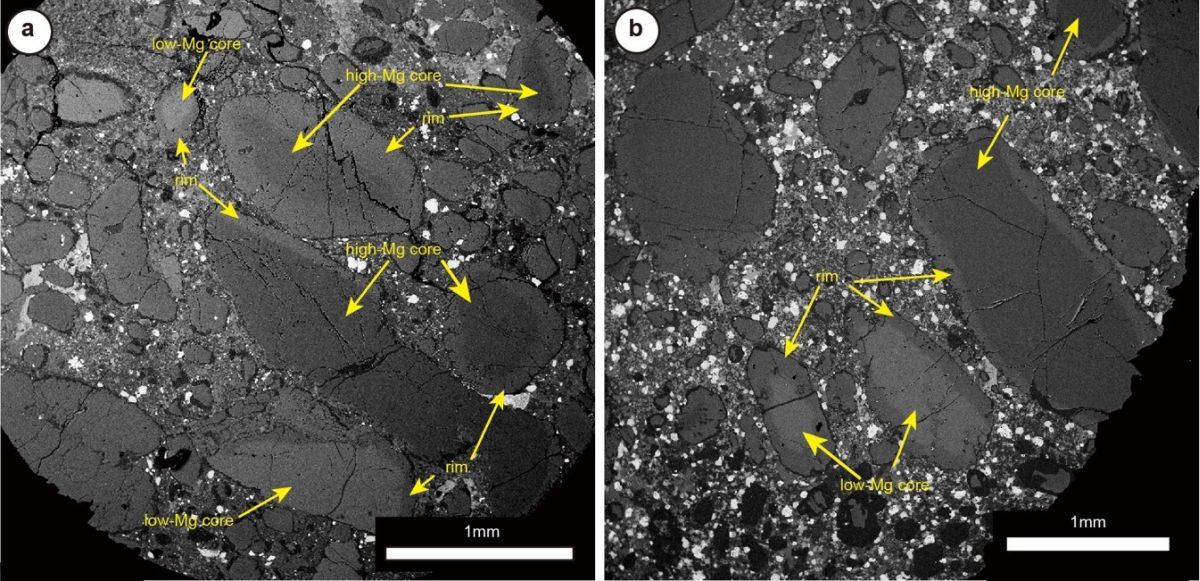

图2 金伯利岩橄榄石的背散射图像显示出橄榄石的核边结构及两种成分不同的橄榄石核部(高镁核和低镁核)

图3 (a)高镁橄榄石核、(b)橄榄石边部、(c)低镁橄榄石核及(d)PIC(金云母-钛铁矿-单斜辉石组)捕掳体橄榄石的中氧同位素组成的概率分布图;(e)橄榄石的δ18O-Mg协变图;(f)各金伯利岩橄榄石边部和核部的平均氧同位素组成关系

图4 金伯利岩橄榄石核部和边部氧同位素变化成因示意图。具有地幔δ18O值的高镁橄榄石核部代表来自粗粒粒状橄榄岩的捕虏晶。金伯利岩岩浆的原始岩浆与大陆岩石圈地幔(SCLM)中的低δ18O交代岩相(±榴辉岩)相互作用,生成低镁、低δ18O橄榄石。金伯利岩岩浆的后期次上升岩浆夹带了围岩捕虏体和捕虏晶,包括橄榄石,并在不同成分(高镁和低镁)的橄榄石核上结晶橄榄石边。当金伯利岩岩浆穿过并同化具低δ18O物质的岩石圈地幔,金伯利岩熔体结晶出低镁、低δ18O橄榄石边。Ollc.低镁橄榄石核、Olhc.高镁橄榄石核;Cpx.单斜辉石;Opx.斜方辉石;Phl.金云母;Ilm.钛铁矿

研究成果发表于国际学术期刊Nature Communications(许晶瑶, Andrea Giuliani, 李秋立*, 路凯, Joan Carles Melgarejo, William L. Griffin. Light oxygen isotopes in mantle-derived magmas reflect assimilation of sub-continental lithospheric mantle material[J]. Nature Communications, 2021. DOI: 10.1038/s41467-021-26668-z)。该成果受基金委面上项目(41773044)、中国博士后科学基金(2020M670447)和中科院地质与地球物理研究所岩石圈演化国家重点实验室开放课题(SKL-K202001)共同资助。