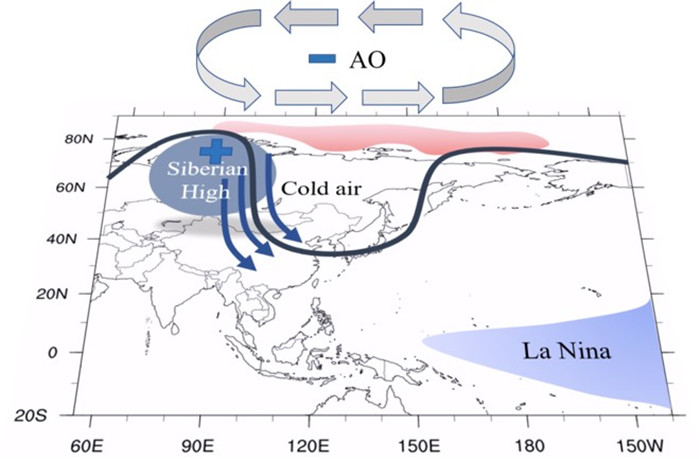

图1:冬季中高纬大尺度大气环流异常驱动冷空气入侵中国的过程示意,同时背景环境明显受暖北极和冷热带太平洋(拉尼娜)的协同作用(引自Zheng et al., 2021 AAS)

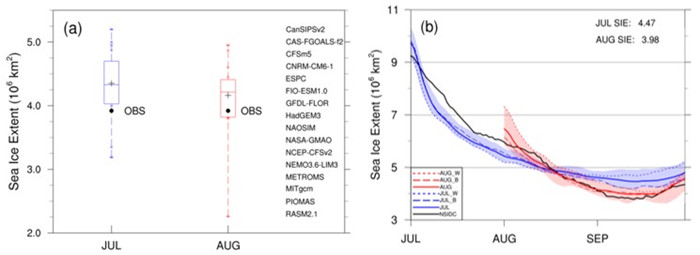

图2:提交SIPN的16个动力预测模式提前1-2月给出的2020年9月北极海冰覆盖范围与观测相比范围偏大,低估了9月北极海冰偏少(左);大气所海冰预测团队最新研发的北极区域耦合模式提前给出了相对较好的9月海冰预测(右)

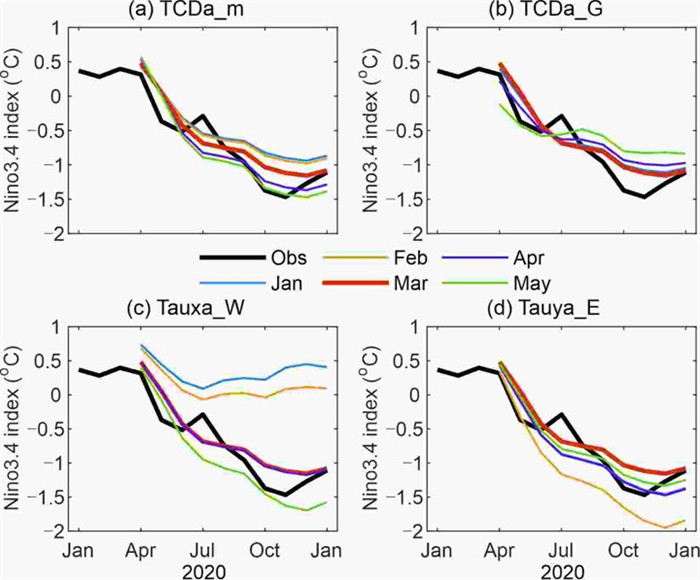

因此,中国科学院大气物理研究所ENSO预测团队与海冰预测团队联合,利用数值试验探索了有助于提高这两个海洋环境的季节预测准确性的相关物理因素。通过不同大气-海洋初始条件的敏感性试验,揭示2020年春季赤道太平洋东南风异常对激发这次拉尼娜事件有不可替代的作用(图3),对大气表面风场的有效(耦合)同化有助于成功预测出从2020年春季就开始爆发的冷事件;而对2020年秋季北极海冰极端偏少的预测而言,来自北冰洋中部的异常气旋性环流将异常偏暖空气从西伯利亚卷入北冰洋的物理过程,则被认为是成功预测北极海冰范围严重偏低的重要因素。

图3:四个关键因子从春季开始对2020/21年拉尼娜事件预测的相对作用比较。其中Tauxa_W(赤道西太纬向风异常)由西风转为东风的过程造成了拉尼娜事件的爆发和发展,同时持续的Tauya_E(赤道东太平洋经向风异常)南风对拉尼娜事件的发展也有较强的促进作用,而次表层水(TCDa_M和TCDa_G)对这次事件演变的相对贡献要弱一些

论文作者团队包括中科院大气物理研究所郑飞、宋米荣、李柯欣、朱江,美国纽约州立大学刘骥平、复旦大学方向辉,中山大学杨朝渊,国家气候中心袁媛,北京气候中心王冀。该研究得到了中国科学院从0到1原始创新项目(ZDBS-LY-DQC010)、国家自然科学基金项目(41876012; 41861144015)和中国科学院先导B类海洋专项(XDB42000000)支持。

该研究成果已被《Advances in Atmospheric Sciences》的“2020/21冬季东亚和北美地区极寒天气过程”专刊接收并在线发表。

请查阅http://www.iapjournals.ac.cn/aas/en/virtualTopic?id=8532b9f7-1db2-4e56-97fe-03b127795991查看更多专刊文章。

Zheng, F.*, J.-P. Liu, X.-H. Fang, M.-R. Song, C.-Y. Yang, Y. Yuan, K.-X. Li, J. Wang, and J. Zhu, 2022: The predictability of ocean environments related to 2020/21 extreme cold events in China: La Ni?a and Arctic sea ice loss. Adv. Atmos. Sci., doi: 10.1007/s00376-021-1130-y. (In press) http://www.iapjournals.ac.cn/aas/en/article/doi/10.1007/s00376-021-1130-y

附件下载: