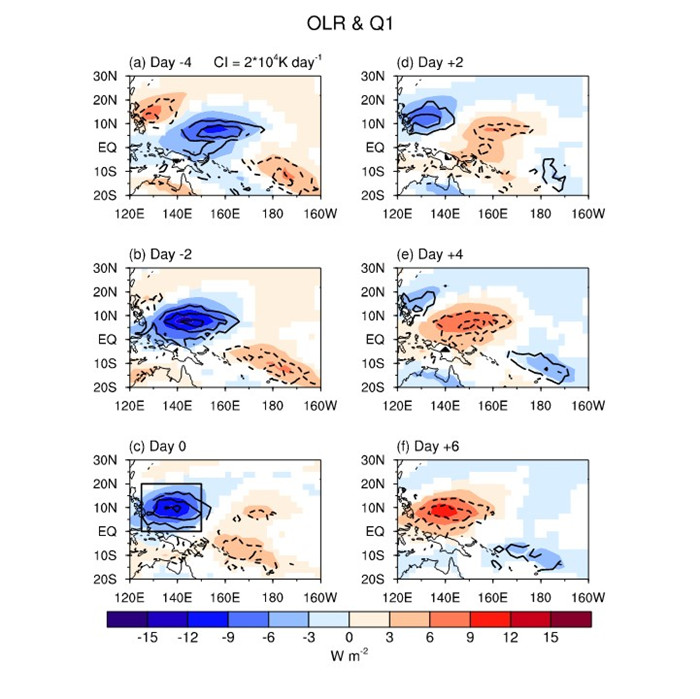

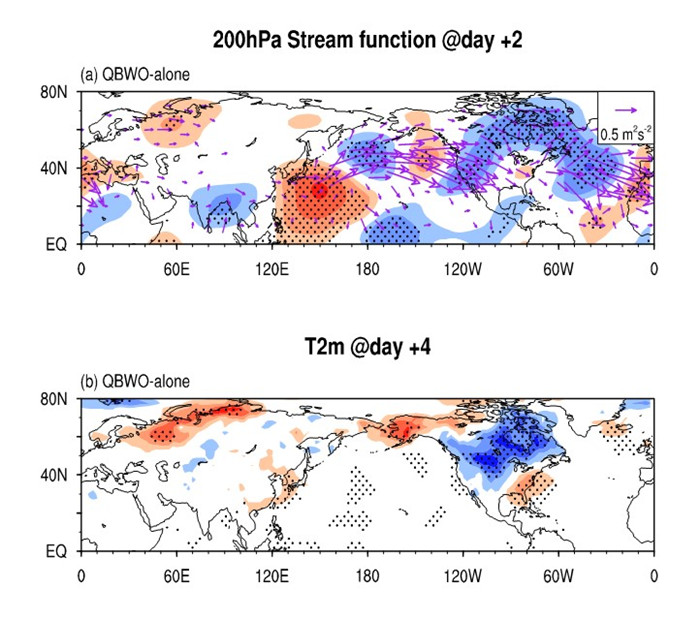

针对上述问题,中国科学院大气物理研究所季风中心王林研究员团队基于观测分析、动力诊断和数值模式试验揭示出冬季西北太平洋QBWO影响北美中部气温的物理过程。结果表明,西北太平洋地区的冬季对流以显著的10-20天的准双周变化为主,并且能解释约66%的该地区的季节内变率,其主模态表现为在西北太平洋上空西北向传播的对流特征(图1)。当QBWO的活跃对流位于菲律宾东部时,它可以通过改变对流层上层的辐散环流在日本南部产生反气旋式的初始扰动。随后该扰动发展为沿着北太平洋边缘向东北方向传播至北美上空的Rossby波列(图2)。之后,阿拉斯加附近的高压异常和加利福尼亚附近的低压异常共同促进了对流层低层的冷平流,并最终导致北美中部的冷异常。

该研究强调了在准双周尺度内,西北太平洋对流与北美冬季气候之间的因果关系,为提高北美气候的次季节-季节预测提供了一定的可能性。论文第一作者为云南大学董自臻博士(原大气物理研究所季风中心博士毕业生)。上述研究成果近期接收发表于美国气象学会权威杂志Journal of Climate上。

论文信息:

Dong, Z., & Wang, L. (2021). Quasi-biweekly oscillation over the western North Pacific in boreal winter and its influence on the central North American air temperature, Journal of Climate. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-21-0531.1

图1. 冬季西北太平洋QBWO的水平演变,填色为10-20天滤波的OLR异常,等值线为垂直积分的非绝热加热异常。

图2. (a)冬季西北太平洋QBWO对流激发的热带外Rossby波活动与(b)随后北美温度的响应。

附件下载: