中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011;中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049

2017年8月22日 收稿; 2018年2月9日 收修改稿

基金项目: 中国科学院战略性先导科技专项(XDA20040400)资助

通信作者: 雷军, E-mail:leijun@ms.xjb.ac.cn

摘要: 城镇化质量是一个国家和地区社会经济发展的重要见证,也是城镇化健康发展的关键。依据城镇化的丰富内涵,从人口、经济、社会和地域景观4个方面构建中国地级及以上城市城镇化水平综合评价指标体系,综合运用熵值、联合国、象限图和地理探测器等研究方法,分析2004和2014年中国地级及以上城市城镇化的时空特征及影响因素。研究表明:1)人口城镇化和经济城镇化反映城镇化水平的较大部分信息;社会城镇化和地域景观城镇化反映的信息较小,对城镇化水平的影响有限。2)综合城镇化水平空间分布呈现出明显的行政等级性差异和空间集聚性差异的双重特征。3)地级及以上城市城镇化“质”和“量”关系可划分为城镇化严重超前型、中度超前型、轻微超前型、基本协调型、轻微滞后型、中度滞后型和严重滞后型7种类型。4)城镇化的动力因子呈现出多元化特征:消费品零售总额、存款余额、财政支出和城镇固定资产投资是主导驱动力,市场经济发展和政府拉动力这两大主体因素对城镇化发展的影响有所减弱,金融力对城镇化的推动作用有所增强,外资辅助力对城镇化的推动作用逐渐增强。

关键词: 城镇化熵值法综合测度影响因素地级及以上城市中国

Spatio-temporal pattern and influencing factors of urbanization development of cities at prefecture level and above in China

YANG Zhen, LEI Jun

Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China; College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: This study establishes a comprehensive evaluation index system for the urbanization level in prefecture cities in terms of four aspects of urbanization connotation:population, economy, society, and landscape. The spatial and temporal characteristics and the formation mechanism were analyzed systematically by using the methods including entropy, united nations, quadrant map, and geographical detector technique. The results are shown as follows. 1) Population and economy are the two dominating factors reflecting the comprehensive urbanization level, while society and landscape are the subordinate factors, which have a little effect on the comprehensive urbanization level. 2) There exist significant spatial correlation and agglomeration of comprehensive urbanization scores, and the differentiation patterns are featured by the administrative grade and the spatial agglomeration. 3) The relationships between urbanization rate and urbanization quality in prefecture-level cities can be divided into seven types. 4) There are many factors affecting prefecture-level city urbanization, including total retail sales of consumer goods, outstanding obligation, fiscal expenditure, and urban fixed asset investment. In the development of urbanization, effects of the market force and administration force have weakened. However, the effects of the financial force and exterior force have gradually enhanced.

Keywords: urbanizationentropy methodcomprehensive evaluationinfluencing factorcities at prefecture level and aboveChina

城镇(市)化是当代人类社会发生的最为显著的变化之一[1-3],对其进行研究一直是地理学界关注的热点问题[4]。自改革开放以来,中国城镇化水平快速增加[5-6],尤其近年,发展更为迅速,城镇化率年均增速超过1%[7-8],达到1.3%,比世界平均增速快2.14%[9],到2016年底城镇化率超过57%,现已稳步进入城镇化加速发展阶段[9],正处在由城镇化率快速提升向城镇化质量提高的转型发展、深入发展的关键时期[10-11]。但在城镇化率快速提升的过程中也出现了诸多问题,如对资源环境的破坏[3, 12]、农民工市民化问题[1]、农村空心化、土地闲置现象十分突出、粮食安全与土地保障风险增加、文化与自然遗产遭到破坏等[6],并伴有半城市化现象[13-14]。综合来看,单一指标法和复合指标法是城镇化水平测度的两种主要方法[1],其各有优点与不足之处,表现为单一指标法操作简单易行,易于数据之间的纵横向对比,但忽略了新型城镇化过程中以人为核心、质量内涵为导向的发展战略[10],同时也不利于城镇化过程中经济发展、社会结构及生活方式的转变[1, 7];复合指标法测度结果较为客观真实[8],但同时也存在指标选取不一、不同时空间数据的可比性差等不足,测度结果不利于被官方接受、认可及相关政策的制定和出台[15-16]。由于自然地理条件的地带性差异、国家实施不均衡发展战略、资源要素的空间聚集效应等城镇化发展基础和发展条件的巨大差异[17],致使城镇化发展水平和态势显现出明显的空间分异[11],城镇化滞后型和超前型地区并存[7]。在城镇化空间分异格局研究方面,****们主要从4大区、省域、市域、县域4个尺度层面进行分析:大区层面城镇化发展水平自东向西呈现明显的阶梯状分布,表现为中西部城镇化发展水平低,东北和东部城镇化发展水平依次升高的特点[18];省域层面的城镇化分布格局已演变为东中西省份的差异[19],存在显著的区域差异和马太效应[20];市域层面的城镇化发展水平呈现出从东部沿海到中、西部内陆依次降低的特点,且城镇化高水平区呈“群”状分布[21];县域城镇化分布格局的研究日益引起更多****的重视,****们运用不同的测度方法探讨县域城镇化的分异格局。结果表明:中国县域城镇化水平空间分异明显,且空间分布呈现出行政等级性特征[4, 7, 11]。

城镇化的动力机制是与水平测度密切相关的重要议题[1],对此,学界开展大量研究,取得了丰硕成果,成果的丰硕也暗含了实际问题的复杂。代表性的观点主要有:1)自发性的城镇化和国家主导的城镇化是改革时期两个重要的动力[22];2)市场力和行政力是改革开放以来的主要驱动力[23];3)政治分权化、市场经济体、人口变化、全球变化和科技变化是快速城镇化的主要原因[24];4)市场力是城镇化的最重要驱动力,内源力、行政力、外向力对城镇化的影响依次降低[25]。中国城镇化空间差异显著,不同区域由于经济基础、产业结构及城市组织的不同其城镇化的动力因素存在差异,且这种差异会随时间的不同发生变化。

基于前人的研究工作,本文以地级市为研究尺度,运用熵值法对地级市截面数据进行测度并分析不同区域城镇化的影响因素,便于城镇化质量时空对比及动力机制的判断,研究结果可为新型城镇化发展决策的制定提供科学依据。

1 数据来源与研究方法1.1 研究区概况与数据来源以地级市而不是地级行政单元为评价对象,主要考虑到地级市和自治州、盟、地区、州的设立标准存在差异,以地级行政单元为评价对象将造成评价对象之间数据的可比性差。2004年研究单元包括全部287个地级市;2014年地级市个数增加至292个,其中海南省的三沙市、西藏自治区的昌都市和日喀则市因无数据遂不在研究范围之列,因此,2014年的评价单元为289个地级市。在进行城镇化质量增速变化研究时,由于安徽的巢湖市于2011年撤销地级市,设立县级巢湖市,贵州省的铜仁市、毕节市,青海省的海东市是2004年以后新设立的地级市,为了评价对象之间时序变化的可比性,2004年剔除巢湖市,2014年剔除铜仁市、毕节市和海东市,选取两个年份均有的行政单元进行对比。之所以选择2004、2014年作为评价年份,主要考虑2004年以后地级市的数量变化不大,不同年份间评价单元之间的可比性好,且10年间中国城镇化处于高速增长时期。数据主要来源于《中国城市统计年鉴(2005、2015)》、《中国区域经济统计年鉴(2005)》、《中国县(市)社会经济统计年鉴(2005)》、《中国县域统计年鉴(2015)》,部分市国民经济和社会发展统计公报(2004、2014),第5、第6次全国人口普查数据。

1.2 综合评价指标体系依据城镇化的丰富内涵,参考相关****的研究成果[1, 7-8],遵循指标选取的科学性、可获取性原则,从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、地域景观城镇化4个方面,选取20个指标,指标选取的过程中兼顾总量指标和结构指标,以便更好地反映某个评价单元的城镇化综合质量(表 1)。

Table 1

| 表 1 中国地级及以上城市城镇化综合质量评价指标体系Table 1 Comprehensive evaluation index system for urbanization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1.3 研究方法1.3.1 熵值法赋予权重熵值法作为一种客观赋予权重的方法,是通过选取指标的熵值的大小,计算变异程度,进行权重的确定,具体数学模型见参考文献[7-8, 26-28]。

1.3.2 联合国法对城镇化水平进行预测城镇人口和总人口指标虽然包括在相应年份各省市的统计年鉴中,但各省市城镇人口和总人口统计口径存在差异,如部分省市的城镇人口和总人口来自公安年报统计数据,有的省市是抽样调查数据。数据统计口径的差异不利于数据之间的横向对比。运用符合正常城镇化过程的S型曲线的联合国法得到的数据虽然是预测数据,但它是基于评价单元相应年份统一口径下数据的预测,因此有利于数据之间的横向对比,数学模型见文献[29]。

1.3.3 象限图法用于城镇化“质”、“量”关系识别象限图的分类和识别方法最早由陈明星等****提出[15-16],其目的是考察城市化与经济发展水平之间的关系,借用这一研究方法探讨城镇化“质”、“量”之间的关系,数据的处理方法如下:

1) 城镇化质量(QU)和城镇化率(UR)是研究年份评价单元的两个指标。

2) ZQU、ZUR分别是城镇化质量和城镇化率标准化后的两个新变量,抽样标准差法为标准化时所选方法,即z=(xi-x)/s,式中i为评价单元的观测值,x是xi的平均值,x=∑x/n,s是抽样标准差,

3) 以ZQU为X轴,ZUR为Y轴,不同评价单元的城镇化质量和城镇化率绘制出散点样式的象限图。

4) 城镇化“质”、“量”关系判别的原理,当评价对象的“质”、“量”数据进行标准化处理后落到象限图上时,若二者相减后的符号为负,则表明该评价单元的城镇化的“量”超前于城镇化的“质”;反之,如果二者相减后的符号为正,则表明该评价单元的城镇化的“质”超前于城镇化的“量”;城镇化的“质”和“量”完全协调时二者的符号为零。再次通过ZUR-ZQU绝对值的大小进行二者协同度的判别,方法如下:若0≤|ZUR-ZQU|≤0.1, 城市化的“质”、“量”之间的关系为基本协调;若0.1<|ZUR-ZQU|≤0.5,为轻微偏离;若0.5<|ZUR-ZQU|≤1,为中度偏离;若|ZUR-ZQU|>1,为重度偏离。据此,理论上可以将城市化的“质”、“量”关系划分为7种类型:城市化严重超前型(城镇化的量严重超前于城镇化的质)、中度超前(城镇化的量中度超前于城镇化的质)、轻微超前(城镇化的量轻微超前于城镇化的质)、基本协调、轻微滞后(城镇化的量轻微滞后于城镇化的质)、中度滞后(城镇化的量中度滞后于城镇化的质)和严重滞后(城镇化的量严重滞后于城镇化的质)。

1.3.4 地理探测器在影响因素定量判断中的应用多种因素影响着城镇化质量的空间分布差异,探明其影响力大小是地理学研究的重要内容。“地理探测器”是诊断地级及以上城市城镇化分异格局影响因素决定力的有效方法,具体数学模型见文献[4]。

2 结果分析2.1 评价单元指标权重计算依据熵值法的计算步骤,对2004和2014年评价单元的观测数据进行合并处理,然后对其20项指标的11 520个原始数据进行计算,得出各指标的权重(表 2)。从表 2可以看出,人口城镇化权重最大(0.344 3),经济城镇化次之(0.301 3),社会城镇化、地域景观城镇化权重较小。说明人口发展水平和经济发展水平在城镇化水平综合评价中提供的信息较多,而社会发展水平与地域景观发展水平提供的信息较少,对地级及以上城市城镇化水平的影响有限,这与以往的研究结论[7]基本相符。

Table 2

| 表 2 城镇化水平综合测算的指标赋权Table 2 Weightiness for comprehensive evaluation index system for urbanization |

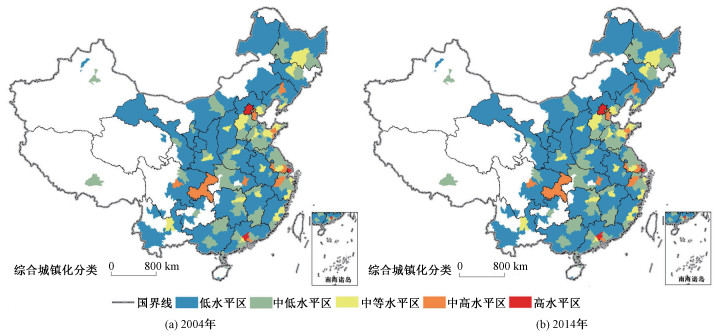

2.2 城镇化发展格局及其变化2.2.1 综合城镇化水平的空间格局将2004、2014年中国地级及以上城市综合得分进行聚类分析,运用自然断裂点分类法进行5类划分,分别划分为低水平区、中低水平区、中等水平区、中高水平区、高水平区,绘制出中国地级及以上城市城镇化综合水平差异格局图(图 1)。结果显示中国地级及以上城市综合城镇化水平空间分异格局呈现出明显的行政等级性差异、空间集聚性差异的双重差异特征。

Fig. 1

| Download: JPG larger image |

| 图 1 中国地级及以上城市综合城镇化水平空间分布图 Fig. 1 Distributions of comprehensive urbanization scores of cities at prefecture level and above in China in 2004 (a) and 2014 (b) 图 1 中国地级及以上城市综合城镇化水平空间分布图 Fig. 1 Distributions of comprehensive urbanization scores of cities at prefecture level and above in China in 2004 (a) and 2014 (b) --> | |

行政等级性差异在市际和省内表现较为显著,即行政等级越高,综合得分越高。市际差异总体表现出“直辖市—副省级城市①—除副省级城市外的省会城市—一般地级市”4级综合水平差异格局;省内差异则呈现出“省会城市—一般地级市”2级分异格局。

① 副省级城市包括10个省会城市和5个计划单列市,分别为:广州市、南京市、成都市、武汉市、杭州市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、西安市、济南市;深圳市、青岛市、大连市、宁波市、厦门市。

空间集聚性差异表现在综合得分值中等及以上水平区,主要集中在东部沿海城市群地区;其次为部分内陆省份的省会城市及其周边地市得分值也相对较高,而距离内陆省份省会城市或区域性中心城市周边或较远的地级市综合得分值较低,呈现“单极”极化的分布特征;由于受到“灯下黑”效应的影响,京津北部地区处于中低水平区且呈集中连片的态势;河西走廊地区、黄土高原中西部、黄淮海平原农区、东北地区、东部沿海丘陵山区、云贵高原地区等为城镇化综合得分低水平集中连片区[4]。

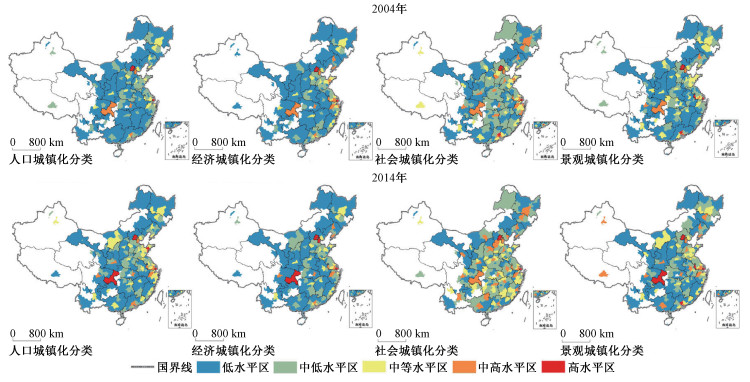

2.2.2 各子类城镇化水平的空间格局两个年份,人口城镇化水平和综合城镇化水平分布格局相似,这再次体现出人口城镇化反映综合城镇化水平较大部分信息(图 2)。经济城镇化水平空间分布与现行全国经济发展水平空间分异格局较为相似,呈现出东部沿海地区与中西部内陆地区两大阶梯状分布的态势,在两大阶梯内部经济城镇化分布的集聚特征明显:高水平区和中高水平区主要分布在东部沿海城市群及成渝城市群地区;低水平和中低水平区主要集中在东部沿海丘陵山区、中部省份交界及远离省会城市的地区、西部大部分地区等。社会城镇化中等及以上水平区呈现出集聚与分散并存的态势:集聚分布在东部沿海城市群地区,分散分布在内陆省会城市;中低及以下水平区主要集中在东北大部分地区、中部省份除省会城市外的大部分地区、“环首都经济圈”贫困带等。地域景观城镇化水平和综合城镇化水平的分布格局相似性较低,体现出地域景观城镇化反映综合城镇化水平信息较少的特点。

Fig. 2

| Download: JPG larger image |

| 图 2 中国地级及以上城市人口、经济、社会、地域景观城镇化水平空间分布图 Fig. 2 Distributions of population urbanization, economic urbanization, social urbanization, and landscape urbanization of cities at prefecture level and above in China in 2004 and 2014 图 2 中国地级及以上城市人口、经济、社会、地域景观城镇化水平空间分布图 Fig. 2 Distributions of population urbanization, economic urbanization, social urbanization, and landscape urbanization of cities at prefecture level and above in China in 2004 and 2014 --> | |

通过以上对各子类型城镇化分异格局分析可知:人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、地域景观城镇化的高低水平区分布具有较大的相似性,即高值区主要分布在人口集聚能力强、经济发展水平高、公共服务质量优、基础设施完善的东部沿海城市群地区,内陆省份的省会城市地区;而广大的自然条件差、人口流失严重、经济发展水平落后、公共服务质量差、基础设施不完善的传统农区、革命老区、陆地边境地区、丘陵山区、石漠化及荒漠化严重的地区则成为城镇化发展的“洼地”。

2.2.3 2004—2014年城镇化格局变化对评价单元进行城镇化水平综合测度时,由于指标选取不统一,造成评价结果存在一定的差异,且没有固定的阈值可作参考,因此给城镇化水平分类及增速判别带来一定的困难。由于综合城镇化、人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、地域景观城镇化增速不一,因此在进行增速判别时不能用同一套阈值标准进行分类,笔者根据各类型城镇化数据的特点及相关专家的建议对其增速进行如下划分(表 3)。

Table 3

| 表 3 各类型城镇化增速判别标准Table 3 Discrimination criteria for the growth of different types of urbanization |

从图 3可以看出,综合城镇化中高速及以上增长区呈零星分布状态,集聚态势不明显,主要分布在江苏西北部、安徽东南大部、闽粤交界、重庆及周边、黄河“几字弯”地区等,上述结果与基于单一指标测算的城镇化格局变化特征基本一致[11];中速增长区占据全国大部分地级市,且呈集中连片分布;中低及以下增长区组团状分布较为明显,主要分布在北京、黑龙江东部、晋冀交界、浙江中东部、广东中南部等地区。从综合城镇化增速分布图中可以看出,综合城镇化增速在“4大经济区①”之间差异较为明显:东部10省区主要以中速增长为主,中低增长为辅的增速类型,中高及以上增速型较少;相反,中部、西部、东北地区则以中速增长为主,中高及以上增长为辅的增速类型,中低及以下增速型较少,在区域上呈现“低快高慢”的赶超性、收敛性特征[11]。可见,随着西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起3大战略的相继提出,政策和地理基础大区间差异逐步缩小,中国城镇化的重心有向内陆转移的趋势[30]。人口城镇化中高速及以上增长区呈分散分布,城市个数较少;中速增长区城市个数较多,占城市总数的一半以上,东部地区分布最为集中,中部、西部、东北地区分布相对分散;中低速及以下增长区个数也较多,主要夹杂在中速增长区之间,多以省域交界地带最为集中,如全国最重要的人口流出区——苏鲁豫皖交界地区[31]、鄂豫交界地区、晋陕交界地区、陕甘交界地区等。绝大多数评价单元经济城镇化都呈增长趋势,但4大经济区在增长速度方面存在较大差异,总体呈现出3级阶梯状分异格局:第1阶梯即为东部地区,该地区经济城镇化增速最慢,表现为绝大多数地市为中速及以下增长区,中高速及以上增长区分布较少;第2阶梯为中部地区,该地区中高速及以上增长区和中速增长区的城市个数大体相当;第3阶梯为西部和东北地区,该阶梯以中高速及以上增长区为主,中速增长区为辅的空间格局。10年来,评价单元经济城镇化水平与全国经济发展一样都呈现较大幅度的增长,但可能受到金融危机冲击的影响,东部地区增长相对缓慢,而随着国内外投资重点向内陆转移及外出务工人员的回流与创业,带动了中西部地区经济城镇化的快速提升。值得注意的是,不同于其他类型的城镇化发展状况,大多数评价单元社会城镇化处于低速增长状态,只有少数城市处于中低速及以上增长区,这应该引起我们的警惕,今后,在城镇化发展的过程中要重视人们生活质量及文化素质的提高,促进城镇化的协调发展。10年来,全国大多数评价单元地域景观城镇化发展水平都有一定程度的增长,但在地区间也存在较大的差异,总体来看,东北地区增速最慢,中东部地区增速次之,西部地区增速最快,今后东北地区要加大基础设施建设的投资力度,同时国家实施“一揽子”计划也应该向东北地区倾斜,以促进东北地区基础设施建设的发展。

Fig. 3

| Download: JPG larger image |

| 图 3 中国地级及以上城市城镇化发展水平变化格局 Fig. 3 Changing patterns of urbanization development of cities at prefecture level and above from 2004 to 2014 图 3 中国地级及以上城市城镇化发展水平变化格局 Fig. 3 Changing patterns of urbanization development of cities at prefecture level and above from 2004 to 2014 --> | |

① 4大经济区即东部、中部、西部和东北地区。其中:东部地区包括河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南,共10个省市;中部包括山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西,共6省;西部包括内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、贵州、西藏、重庆、广西,共12个省市;东北包括黑龙江、吉林、辽宁,共3省。

2.3 城镇化“质”、“量”关系的定量识别通过熵值法计算出的两个年份城镇化发展的“质”与运用联合国法预测的两个年份城镇化发展的“量”相结合,利用象限图法进行城镇化“质”、“量”关系的定量识别(表 4、表 5),归纳出两个年份城镇化“质”、“量”关系的格局特征。

Table 4

| 表 4 2004年与2014年城镇化“质”和“量”关系的城市名单Table 4 Lists of cities with different relationships between urbanization rate and urbanization quality in 2004 and 2014 |

Table 5

| 表 5 2004年与2014年城镇化“质”、“量”关系的分区统计表Table 5 Regional distributions of different relationships between urbanization rate and urbanization quality in 2004 and 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1) 城镇化严重超前型:2004年城镇化严重超前型城市有39个,其中ZUR-ZQU>2的城市有10个;2014年则变为36个,其中ZUR-ZQU>2的城市有8个。可见,2004—2014年城镇化严重超前型无论是在城市数量上,还是在超前程度上都有所下降;此外,城镇化严重超前型城市主要集中在西北、东北和南部沿海地区。西北地区由于受到历史和自然条件的原因,人口城镇化水平过高,从而形成统计型虚高城镇化地区[4, 7];东北地区由于森林覆盖面积大,并且是老工业基地,农业人口相对较少,国企员工、森工较多,致使人口城镇化相对较高[11];由于受到户籍制度的影响,南部沿海的中山、佛山、珠海等城市虽吸引众多的流动人口到此务工,但这部分人口并没有实现安家落户,引致城镇化虚高,因此这些地区的城镇化质量亟待优化。

2) 城镇化中度超前型:从全国来看,中度超前型城市数量由2004年的29个增加到2014年的36个;分地区来看,东部地区中度超前型城市数量增加最多,由5个城市增加到12个,其他地区增减幅度较小;2004年东北地区中度超前型城市数量最多,2014年则以东部地区中度超前型城市数量最多。

3) 城镇化轻微超前型:2004—2014年城镇化轻微超前型城市数量由37个变为45个,主要分布在中、东部地区,尤以东部地区最多,两个年份分别为21个、26个城市,其中东部地区的阳江、莱芜、威海、东营是轻微超前程度最高的几个城市。

4) 城镇化基本协调型:两个年份城镇化基本协调型城市数量大体相当,分别为26个、27个城市;主要集中在中、东部地区,西部地区也较多,东北地区最少,2014年东北地区没有城镇化基本协调型城市。

5) 城镇化轻微滞后型:城镇化轻微滞后型是所有类型中城市数量最多的类型区,两个年份分别达到80个和68个城市。东、中、西部均具有较多的分布;东北地区由2004年的1个城市变为2014年的8个城市,增幅较大。

6) 城镇化中度滞后型:城镇化中度滞后型是仅次于城镇化轻微滞后型之外的城市数量最多的类型,两个年份分别达到57个和56个城市。主要集中在中、西部地区,东部地区分布也较多,东北地区分布较少。

7) 城镇化严重滞后型:两个年份城镇化严重滞后型城市数量分别为19个和21个,东、中、西部均有较多的分布。其中东部地区的上海市、北京市的滞后程度更高,两者ZUR-ZQU<-5;西部地区的重庆市滞后程度也较高,其ZUR-ZQU<-3;中部地区的周口、商丘、驻马店等城市的ZUR-ZQU<-1。在市域尺度上,虽然上海、北京的城镇化水平已经达到80%以上,但与其具有相同城镇化率的城市相比,其城镇化的质量更高,致使其城镇化严重滞后;重庆的城镇化率虽已达到较高的水平,但其城镇化的“质”远超前于城镇化的“量”,引致其处于城镇化严重滞后型之列;中原传统农区的周口、商丘、驻马店虽然城镇化质量较低,但由于其农村人口众多,造成其城镇化水平很低,也属于城镇化严重滞后型之列。

通过以上分析可知:1)市域层面上城镇化“质”、“量”关系形成了以城镇化超前型和滞后型为主,城镇化基本协调型为辅的空间格局,且城镇化超前的程度总体上大于滞后的程度;2)城镇化“质”、“量”关系类型在4大经济区之间呈现出明显的时空分异特征:现阶段东部地区和东北地区以城镇化超前型为主,中西部地区以城镇化滞后型为主,这给我们的启示是:城镇化率较高的东部和东北地区在今后的城镇化发展过程中应适度“降温”,注重促进城镇化质量的提高;中西部地区的城镇化仍需要加快发展,让中西部地区老百姓在家门口也能分享现代化。

2.4 城镇化发展格局的影响因素城镇化作为区域发展的重要标志,其发生与发展受到诸如经济、社会、政治等多种因素的影响,且不同时点各要素对区域城镇化的推动作用存在差别[25]。随着社会经济发展和市场化程度的提高,自然要素对区域城镇化进程的影响作用有所弱化,而社会经济要素对城镇化进程的影响愈发增强[32]。参考相关****的研究视角[1, 4, 7, 11, 25],本文选取二三产业产值比重、消费品零售总额、当年实际利用外资额、城镇固定资产投资、财政支出、年末金融机构存款余额、人均GDP、人口密度8项社会经济指标,对城镇化空间分异格局的影响因素进行探测。产业结构的演化及由此产生的要素流动与集中是城镇化内在动力的主要来源,经济要素在区域间及不同产业部门的流动是城镇化发展的关键所在;消费品零售总额在城镇化过程中的作用表现在生产要素因比较利益向城市或者非农产业集聚和转移,从而促进城镇化发展;外资和外贸成为中国自改革开放以来区域经济发展的重要推动力,其流入引起了土地利用、产业结构及城镇化空间格局的变化;城镇固定资产投资是政府通过行政手段对区域资源开发及基础设施建设进行有计划投资,一定程度上对人口流动具有刺激作用;城镇化过程中的一般财政支出是政府运用行政力推动城镇化的表现,其能够更好地发挥政府在提高城镇化水平的主导作用;年末金融机构存款余额为城市基础设施建设的配套实施,产业结构的优化升级、农村劳动力向城市转移提供必要的资金支持,保障了城镇化过程的顺利实施;人均GDP与城镇化发展密切相关,彼此之间存在明显的对数关系;人口密度是折射城镇化空间格局的最直接表征,作为城镇化的核心要素,人口密度能够直接反映城镇化的基本空间格局[33]。利用地理探测器研究方法,计算出不同时点的各要素对评价单元城镇化分异格局的影响力。由于不同地区社会经济发展状况存在较大的差异,因此,各影响因素对不同地区城镇化的作用强度必然存在着差别,因而,基于地理探测器分别分析全国及其东、中、西部及东北地区各自影响因素作用强度差异(表 6)。结果表明:

Table 6

| 表 6 不同分区各要素地理探测分析表Table 6 Results of geographical analysis for different elements in different regions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1) 决定全国及其东、中、西部、东北地区城镇化发展的主导因素均是消费品零售总额、存款余额、财政支出、城镇固定资产投资,这充分说明中国城镇化进程仍然主要是内生过程,即主要依托国内消费市场,内源性生产要素投入,以及自身社会发展等因素。

2) 2004—2014年,总体上城镇固定资产投资、消费品零售总额、财政支出的探测力减弱;而存款余额的探测力增强。说明市场经济的发展、政府的拉动力这两大主体因素对城镇化发展的作用力开始减弱,但仍然是中国城镇化发展的主导驱动力,金融力对中国城镇化的推动作用逐渐增强。

3) 2004—2014年,全国及其东、中、西部、东北实际利用外资额探测力都有所增强,说明随着中国融入全球化进程的加深,外资辅助力对区域城镇化的推动作用逐渐增强[1];人均GDP的探测力较弱可能有两个原因:一是人均GDP和城镇化发展水平并不是线性关系,而是对数关系;二是可能区域内部差异较小,其对区域内部城镇化水平的差异难以起到解释作用。

3 结论与讨论1) 人口城镇化、经济城镇化反映城镇化水平的较大部分信息,社会城镇化、地域景观城镇化反映的信息较小,对地级及以上城市城镇化水平的影响有限。因此,当下以热衷于搞“造城运动”、想通过“大拆大建”的方式提高城镇化水平的行为并不可取,同时也与新型城镇化的要求不相符合。

2) 中国地级及以上城市综合城镇化水平空间分布呈现出明显的行政等级性差异、空间集聚性差异的双重差异特征;人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、地域景观城镇化的高低水平区分布具有较大的相似性;评价单元城镇化水平增速呈现出“低快高慢”的赶超性、收敛性特征,即东部城镇化高水平区增速较慢,中西部城镇化低水平区增速较快,中国城镇化的重心有向内陆转移的趋势。

3) 中国地级及以上城市城镇化“质”、“量”关系存在着显著的区域差异,在不同地市上既有城镇化的“量”滞后于城镇化的“质”的评价单元,也存在城镇化的“量”超前于城镇化的“质”的评价单元,且在地市之间滞后或超前的程度存在着较大的差异。因此,在制定城镇化发展战略时,应根据各地区的实际状况,厘清城镇化的“质”、“量”关系,因地制宜地促进城镇化“质”、“量”协调发展。

4) 中国地级及以上城市城镇化的动力因子呈现出多元化的特征:消费品零售总额、存款余额、财政支出、城镇固定资产投资是城镇化发展水平的主导驱动力,这充分说明中国城镇化进程仍然主要是内生过程;市场经济的发展、政府拉动力这两大主体因素对城镇化发展的作用力有所减弱,金融力对中国城镇化的推动作用有所增强;随着中国融入全球化进程的加深,外资辅助力对区域城镇化的推动作用逐渐增强。

学界虽然对城镇化相关问题进行了大量的研究,但还有许多问题没有得到解决,如在城镇化水平的测度方面依然存在着莫衷一是的看法,复合指标体系虽然能够表征城镇化进程中的多个方面,但评价指标体系的构建尚存在较大争议,且评价结果的通用性、可比性差,更为关键的是官方公布的城镇化率是制定相关政策的基础;本文在进行综合城镇化、子类型城镇化水平分类及城镇化发展水平格局变化的阈值确定时尚缺乏学界公认的划分标准,这也是本文研究的不足之处,也是今后需要继续研究的方向。

参考文献

| [1] | 陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J]. 地理学报, 2009, 64(4): 387-398. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.04.001 |

| [2] | 陈明星, 陆大道, 查良松. 中国城市化与经济发展水平关系的国际比较[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 464-474. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.02.020 |

| [3] | Chen M X, Lu D D, Zha L S. The comprehensive evaluation of China's urbanization and effects on resources and environment[J]. Journal of Geographical Sciences, 2010, 20(1): 17-30. DOI:10.1007/s11442-010-0017-0 |

| [4] | 刘彦随, 杨忍. 中国县域城镇化的空间特征与形成机理[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1011-1020. |

| [5] | He C F, Chen T M, Mao X Y, et al. Economic transition, urbanization and population redistribution in China[J]. Habitat International, 2016, 51: 39-47. DOI:10.1016/j.habitatint.2015.10.006 |

| [6] | Deng X Z, Bai X M. Sustainable urbanization in western China[J]. Environment:Science and Policy for Sustainable Development, 2014, 56(3): 12-24. DOI:10.1080/00139157.2014.901836 |

| [7] | 王洋, 方创琳, 王振波. 中国县域城镇化水平的综合评价及类型区划分[J]. 地理研究, 2012, 31(7): 1305-1316. |

| [8] | 杨振, 雷军, 英成龙, 等. 新疆县域城镇化的综合测度及空间分异格局分析[J]. 干旱区地理, 2017, 40(1): 230-237. |

| [9] | 方创琳. 改革开放30年来中国的城市化与城镇发展[J]. 经济地理, 2009, 29(1): 19-25. |

| [10] | 薛德升, 曾献君. 中国人口城镇化质量评价及省际差异分析[J]. 地理学报, 2016, 71(2): 194-204. |

| [11] | 王婧, 李裕瑞. 中国县域城镇化发展格局及其影响因素:基于2000和2010年全国人口普查分县数据[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 621-636. |

| [12] | Cao S X, Lv Y, Zheng H R, et al. Challenges facing China's unbalanced urbanization strategy[J]. Land Use Policy, 2014, 39(39): 412-415. |

| [13] | Lin G. Chinese urbanism in question:state, society, and the reproduction of urban spaces[J]. Urban Geography, 2007, 28: 7-29. DOI:10.2747/0272-3638.28.1.7 |

| [14] | Lin G. Peri-urbanism in globalizing China:a study of new urbanism in Dongguan[J]. Eurasian Geography and Economics, 2006, 47(1): 28-53. DOI:10.2747/1538-7216.47.1.28 |

| [15] | 陈明星, 陆大道, 刘慧. 中国城市化与经济发展水平关系的省际格局[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1443-1453. DOI:10.11821/xb201012001 |

| [16] | Chen M X, Huang Y B, Tang Z P, et al. The provincial pattern of the relationship between urbanization and economic development in China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2014, 24(1): 33-45. DOI:10.1007/s11442-014-1071-9 |

| [17] | 关兴良, 魏后凯, 鲁莎莎, 等. 中国城镇化进程中的空间集聚、机理及其科学问题[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 227-241. |

| [18] | 刘玉, 冯健. 中国区域城镇化发展态势及战略选择[J]. 地理研究, 2008, 27(1): 45-54. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2008.01.005 |

| [19] | 沈建法. 1982年以来中国省级区域城市化水平趋势[J]. 地理学报, 2005, 60(4): 607-614. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2005.04.009 |

| [20] | 陈明星, 龚颖华. 城镇化系列咨询研究进展与影响[J]. 地理研究, 2016, 35(11): 2015-2024. |

| [21] | 韩增林, 刘天宝. 中国地级以上城市城市化质量特征及空间差异[J]. 地理研究, 2009, 28(6): 1508-1515. |

| [22] | Shen J F, Wong K Y, Feng Z Q. State-sponsored and spontaneous urbanization in the pearl river delta of south China, 1980-1998[J]. Urban Geography, 2002, 23(7): 674-694. DOI:10.2747/0272-3638.23.7.674 |

| [23] | Zhang L. Conceptualizing China's urbanization under reforms[J]. Habitat International, 2008, 32(4): 452-470. DOI:10.1016/j.habitatint.2008.01.001 |

| [24] | Heikkila E J. Three questions regarding urbanization in China[J]. Journal of Planning Education and Research, 2007, 27(1): 65-81. DOI:10.1177/0739456X07305793 |

| [25] | 欧向军, 甄峰, 秦永东, 等. 区域城市化水平综合测度及其理想动力分析:以江苏省为例[J]. 地理研究, 2008, 27(5): 993-1002. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2008.05.003 |

| [26] | 傅茜, 杨德刚, 张新焕, 等. 新疆绿洲城市城镇化质量与规模协调性空间格局[J]. 中国科学院大学学报, 2015, 32(5): 635-643. |

| [27] | 袁久和, 祁春节. 基于熵值法的湖南省农业可持续发展能力动态评价[J]. 长江流域资源环境, 2013, 22(2): 152-157. |

| [28] | 户艳领, 陈志国, 刘振国. 基于熵值法的河北省农业用水利用效率研究[J]. 中国农业资源与区划, 2015, 36(3): 136-142. |

| [29] | 赵群毅, 周一星, 王茂军. 近20年来我国城市化发展速度的省区间比较:基于"五普"口径的修正[J]. 经济地理, 2005, 25(5): 632-637. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2005.05.010 |

| [30] | 曹广忠, 刘涛. 中国城镇化地区贡献的内陆化演变与解释[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1631-1643. DOI:10.11821/xb201112005 |

| [31] | 刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应:基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 567-581. |

| [32] | 曹广忠, 陈昊宇, 边雪. 2000年以来中部地区城镇化的空间特征与影响因素[J]. 城市发展研究, 2012, 19(7): 22-28. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2012.07.009 |

| [33] | 毛其智, 龙瀛, 吴康. 中国人口密度时空演变与城镇化空间格局初探:从2000年到2010年[J]. 城市规划, 2015, 39(2): 38-43. |