,, 唐剑武湖南农业大学农学院,长沙 410128

,, 唐剑武湖南农业大学农学院,长沙 410128Comparative Study on CH4Emission from Ratoon Rice and Double-Cropping Rice Fields

ZHANG Lang, XU HuaQin, LI LinLin, CHEN YuanWei, ZHENG HuaBing, TANG QiYuan ,, TANG JianWuCollege of Agronomy, Hunan Agricultural University, Changsha 410128

,, TANG JianWuCollege of Agronomy, Hunan Agricultural University, Changsha 410128通讯作者:

责任编辑: 李云霞

收稿日期:2018-12-18接受日期:2019-03-4网络出版日期:2019-06-16

| 基金资助: |

Received:2018-12-18Accepted:2019-03-4Online:2019-06-16

作者简介 About authors

张浪,E-mail: langzhang99@gmail.com。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1159KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

张浪, 徐华勤, 李林林, 陈元伟, 郑华斌, 唐启源, 唐剑武. 再生稻和双季稻田CH4排放对比研究[J]. 中国农业科学, 2019, 52(12): 2101-2113 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019.12.008

ZHANG Lang, XU HuaQin, LI LinLin, CHEN YuanWei, ZHENG HuaBing, TANG QiYuan, TANG JianWu.

0 引言

【研究意义】温室气体浓度的增加引发了全球变暖危机。目前大气中最主要的温室气体CH4和N2O等具有长久滞留大气和独特的辐射吸热特性,这些气体在导致全球变暖的贡献率中占近80%的主导作用[1]。稻田系统作为人类社会生活主要食物链的重要组成部分,它是大气碳循环中“源”的扮演者,约占全球人为温室气体排放通量的10%—12%[1]。因此,如何减缓稻田温室气体排放对气候变化的贡献率一直是各国政府首脑和科学工作者关注的重要问题。【前人研究进展】水稻作为世界上第二大粮食作物,稻田CH4排放在气候变化评估中居功巨伟,其主导了稻田95%以上的栽培模式下的综合温室效应[2,3],且CH4增温效果是CO2的25倍左右。长久以来,政府把双季稻作为稳固粮食安全最主要的种植模式进行规划。据统计显示湖南作为我国水稻生产大省其双季稻的种植面积达133.3万公顷左右[4]。因其低成本的灌溉资源和大量投入化肥农药等使农户种植双季稻所带来的产量效益逐年提高[5]。农业生态****们研究发现,稻田土壤长期处于水分过饱和状态是影响CH4排放的主要环境因子[6,7],而长江中下游地区典型的双季稻田采用长期淹水灌溉引发了大量的CH4排放乃至威胁到了生态环境[8],故而科研工作者在确保粮食安全的前提下将研究重点转移至提高灌水利用率和减缓稻田CH4贡献率等方面,研究显示双季稻田在不影响产量的前提下采用前期淹水,中期烤田,后期干湿交替的灌溉模式能最大限度的减缓CH4排放[9,10,11,12,13]。尽管如此,此稻作模式依旧存在CH4排放困境和危机,如早晚稻育秧、翻耕、插秧和返青等前期环节[14]必须淹水所造成的无法剔除的弊端,因此,为了弥补这个重大生态亏缺问题,建立生态经济可持续的稻田发展战略,在确保国家粮食安全的前提下寻求更优的稻作模式是稻田减排科研工作者需要攻关的下一个关键问题。【本研究切入点】与此同时,随着国家经济增长、人口城镇化和人口老龄化等问题,农户们因双季稻种植过程中早晚稻育秧、机插和双抢等大量劳力难寻且成本高的原因逐渐淡化双季稻的种植[15]。正此时,“直播中稻蓄留再生”稻作模式作为一种新兴的水稻种植模式得到迅猛发展,据统计种粮大省湖南省仅仅利用几年时间到2018年已经突破到2.67×105 hm2[4],可见其发展速度之快。研究报道显示,此模式相比传统的双季稻模式在温度光照等环境适应性、稻田温室气体排放、水资源合理利用和生态经济价值等方面[14]有诸多优越性。首先,通过直播方式种植机收再生稻的头季在两叶一心之前干水,幼穗分化前必须晒好田,大部分生长阶段多以干湿交替灌溉为主,土壤经常保持田面无水,研究表明土壤的含水量经常处于未饱和状态下能有效减少CH4排放[16],相比传统的机插双季稻模式能轻松逾越其前期淹水环节带来的CH4排放危机,同时减少了农田水氮和土壤有机碳等养分的径流损失[17];再者,水稻头季机械收割保留30cm左右的茬口,第二季水稻直接从茬口腋芽处再生、抽穗,免去了双季晚稻阶段翻耕、泡田、育秧和插秧等双抢环节,其节本、节水、省工、省农药等优势明显[18,19],从腋芽处萌发进一步减少了晚稻营养生长分蘖期间稻田CH4的排放[20],研究表明免耕相比翻耕能减少50%的CH4排放[21,22];同时,在面临全球气温升高2℃左右导致农田种植结构逐渐北移的情况下[23],长江中下游以北地区将逐渐出现更多的两季不足一季有余的积温环境,再生稻种植模式因其对温度光照等自然条件的充分利用以及轻简节本等方面相比双季稻具有很好的发展前景。再者,有关研究探索表明种植一季中稻蓄留再生模式纯收入达15990元/hm2,双季稻种植模式纯收是8715元/hm2,其差距主要在于再生稻的成本较低,可见中稻-再生稻种植模式具有可观的经济效益[24]。此外,中稻蓄留再生稻作模式因种植时间差异能够成功避免长江中下游地区倒春寒[25]和寒露风的胁迫[26]。利用其“中稻蓄留再生”稻作模式的优越性配合罗锡文院士团队研制的2BD-10系列水稻精量穴直播机[27]将作为一种全新推广和运用的稻作模式,基于此,笔者提出大胆假设:“直播中稻蓄留再生”稻作模式将是确保国家粮食安全的前提下减缓稻田CH4排放最重要的举措之一。而当前全国乃至全球还缺乏对“直播中稻蓄留再生”在稻田CH4排放方面的研究。【拟解决的关键问题】本研究选取长江中下游地区发展迅猛的再生稻和传统的双季稻为研究对象,探究了再生稻种植模式产量潜力和CH4排放的特征,以及评估了其单位产量CH4排放量的优越性,对指导实践和稻田节能减排具有重要的科学意义。1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

于2017—2018年在湖南省益阳市大通湖区千山红镇大西港村宏硕生态农业农机合作社科研基地(N29°7′5″,E112°25′52″)进行,海拔56m。该研究区属亚热带过渡到季风湿润气候类型,年平均气温16—18℃,年降雨量1200—1700 mm,年日照时数1295.9 h,无霜期260—310 d。试验区土地平整一致、养分分布均一,土壤类型为潮土,土壤有机质含量33.76 g·kg-1,全氮含量2.05 g·kg-1,活性有机碳含量1.58 g·kg-1,pH7.88。再生稻品种为黄华占、双季稻采用陆两优996(早稻)和H优518(晚稻)。于2017年3月中旬进行机械旋耕和激光平田建立试验区。试验设2个模式,即双季稻模式(double-cropping rice,CK)和再生稻模式(ratoon rice),共2个处理组合,3次重复,共6个小区,每小区面积4.5 m×10 m=45m2。试验采用单因素完全随机设计,小区之间用双田埂覆膜隔离分开,且双田埂间安装了隔水板,每个小区单排单灌,具体的节水管理细节见表1。

Table 1

表1

表1水分管理技术

Table 1

| 项目Item | 双季稻Double-cropping rice | 再生稻Ratoon rice |

|---|---|---|

| 间歇灌溉 Intermittent | 淹灌(移栽至分蘖盛期);晒田(分蘖盛期至抽穗期);干湿交替灌溉[28](抽穗至成熟期) Flood irrigation (transplanting to tillering-bushiness); drainage field (tillering-bushiness to heading); alternate wetting-drying (heading to maturity) | 田面无水(直播至一叶一心期);淹灌(一叶一心至分蘖盛期);晒田(分蘖盛期至抽穗期);干湿交替灌溉[28](抽穗至成熟期) Waterless field(direct seeding to one leave-one heart); flood irrigation (one leave-one heart to tillering-bushiness); drainage field (tillering-bushiness to heading); alternate drying-wetting (heading to maturity) |

新窗口打开|下载CSV

双季稻模式采用秧盘方式育秧,机插密度为25cm×12cm。早稻于3月26日播种,25 d秧龄,4月19日插秧,7月17日收获。晚稻于6月27日播种,23 d秧龄,7月19日插秧,11月8日收获。各处理田间管理保持一致。供试肥料为尿素、过磷酸钙和氯化钾。其中早稻施肥量为纯N119.94 kg·hm-2、P2O5 59.97 kg·hm-2、K2O为119.94 kg·hm-2;晚稻施N为149.93 kg·hm-2、P2O5 74.96 kg·hm-2、K2O119.94 kg·hm-2。氮肥按基肥﹕分蘖肥﹕穗肥=5﹕3﹕2的比例施用,磷肥全部当基肥施用,钾肥按基肥﹕穗肥=5﹕5的比例施用。再生稻模式采用机直播(机械精量穴直播[27]),4月15日播种,播种量为52.47 kg·hm-2,头季8月22日收获,再生季10月26日收获。各处理田间管理保持一致,头季施肥管理:施肥量为纯N179.91 kg·hm-2、P2O589.96 kg·hm-2、K2O为179.91 kg·hm-2,氮肥按基肥﹕分蘖肥﹕穗肥=6﹕3﹕1的比例施用,磷肥全部当基肥施用,钾肥按基肥﹕穗肥=5﹕5的比例施用。再生季:在头季齐穗后20 d施尿素折合纯氮69.57 kg·hm-2左右作再生苗促芽肥,头季收割后3 d再施尿素折合纯氮69.57 kg·hm-2、氯化钾折合K2O 26.99 kg·hm-2作发苗肥。其他管理按当地高产栽培进行。

1.2 分析方法

采用LGR(915-0011-CUSTOM,Los Gatos Research,SF,USA)公司生产的便携式温室气体激光分析仪搭配箱式法形成闭路环境进行田间实时测量CH4的浓度。循环透明采气箱体规格为50 cm×50 cm×120 cm透光性较好的有机塑料薄板制成长方体。在采气箱内配制有风扇、温湿度记录仪、两根6mm进气管和出气管。双季稻早晚稻移栽或再生稻头季直播后第二天安装田间测气设备,包括单边桥(5cm×30cm×300cm的木板)、底座(5cm×50cm×50cm的U型凹槽)和田间PVC水位指示筒(内壁直径10cm,高度30cm),单边桥的目的在于测定过程中减少对土壤的扰动。测气时将箱体轻放入底座凹槽内,并加水密封,严防箱内外气体相互流通。整个测定装置如图1所示。每隔10 d左右采集一次气样,整个水稻生育期共采集了24次(晚稻插秧后因降雨等原因缺少一次测定次数),采集时间时上午9:00—11:00。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1LGR稻田测定装置

Fig. 1LGR rice field measuring device

1.3 数据分析

1.3.1 CH4排放通量$F=\frac{dc}{dt}\times \frac{PV}{RAT}$

式中,F为CH4排放通量,单位为 μmol·m-2·s-1,正值表示排放,负值表示吸收;dc/dt为采样箱内CH4浓度随时间t(s)的变化率;P为标准状态下大气压力为101.2237×103 Pa;V为箱体内有效体积(m3),即透明箱体积减去底座内植株总体积和透明箱体内壁风扇和温度记录仪体积;R为气体常数8.3144 J·mol-1·k-1;A为透明箱覆盖面积(m2);T为测定时箱体内平均气温(=273.15+℃)。

1.3.2累积排放量Ec(kg·hm-2)

计算式[29]为:

$EC-\text{CH}4=24\times 3600\times 16\times {{10}^{-5}}\times a$$\times \left\{ \sum\limits_{i=1}^{n}{\left[ \frac{{{F}_{i}}+{{F}_{i+1}}}{2}\left( {{t}_{i+1}}-{{t}_{i}} \right) \right]+\frac{{{F}_{1}}+{{F}_{n}}}{2}} \right\}$

式中,n为稻田水稻生育期观测次数;Fi、Fi+1为第i、i+1次测定时的CH4通量(μmol·m-2·s-1);ti、ti+1为第i、i+1次测定的时间(d);a为水稻生育期转换系数(由于采气天数少于水稻生育期总天数(播种到收获)天数, 此系数将转换为水稻生育期天数),此处取再生稻头季122/107,再生季71/59;早稻109/74,晚稻130/88。

1.4 统计分析

采用Excel 2007和SPSS18.0进行数据处理和统计分析。用Sigmaplot 12.5进行作图。2 结果

2.1 水稻产量

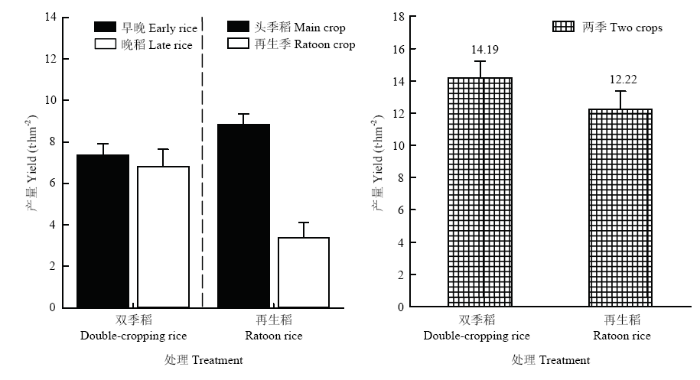

由图2可知,双季稻和再生稻产量差异响应不一。双季稻早稻产量为7.37 t·hm-2,再生稻头季产量为8.84 t·hm-2。相比双季稻早稻产量,头季增产19.95 %;双季稻晚稻产量为6.82 t·hm-2,再生稻再生季产量为3.39 t·hm-2。相比双季稻晚稻,再生稻再生季减产50.29%;综合两季产量,双季稻早晚稻总产量为14.19 t·hm-2。再生稻头季和再生季的总产量为12.22 t·hm-2。相比对照双季稻产量而言,再生稻产量降低了13.88%。综上说明,双季稻总产量高于再生稻总产量,且其相比双季稻早晚稻,再生稻减产主要是再生季的产量较低的缘故。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2不同处理对水稻产量的影响

Fig. 2Effects of different treatments on rice yield

2.2 CH4排放通量

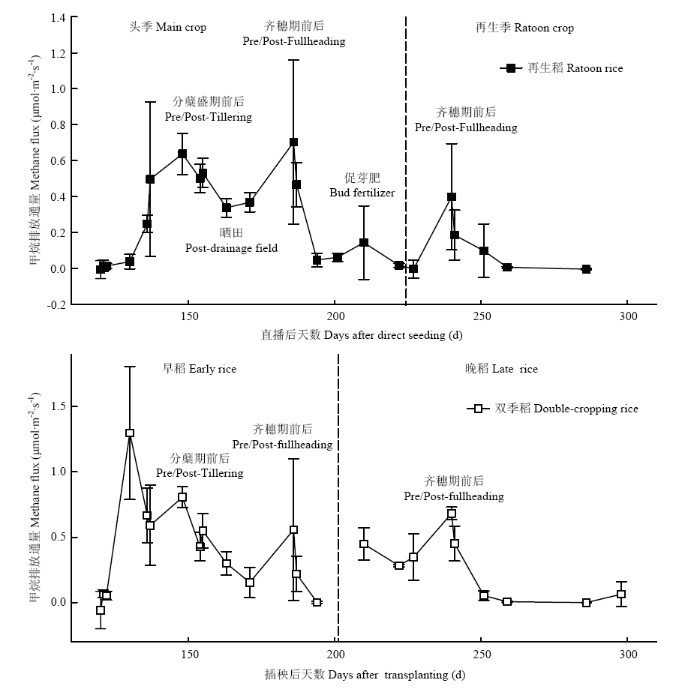

由图3可看得,双季稻和再生稻田生育期内CH4排放通量变化趋势有一定差异,主要表现为各生育前期CH4排放通量较高,生育后期低而平缓,双季稻CH4排放范围为-0.06—1.30 μmol·m-2·s-1,再生稻CH4排放范围-0.01—0.70 μmol·m-2·s-1。且从图3中看出头季(全年第120—227天)CH4排放通量差异明显高于再生季(第227—298天)的CH4排放通量,主要头季在分蘖期和齐穗前后CH4排放通量较高,且在头季齐穗后20 d左右出现短暂的峰值是因为施用了促芽肥的原因,即出现了3个峰值。而再生季为单峰曲线,因从腋芽处萌发不存在明显的分蘖期或分蘖期很短暂,只有在再生季齐穗期前后存在短暂差异。同样,双季稻模式中呈现早稻稻田CH4排放通量高于晚稻CH4排放通量,早稻在分蘖期和齐穗前后表征为典型的排放双峰。但是晚稻呈现“下降-上升-下降-平缓”的趋势,只监测到齐穗期左右排放峰值,晚稻生育后期排放量较低,且在齐穗期左右达到最大值,而在晚稻分蘖期未监测到峰值的主要原因是早稻收割后需要重新安装田间测气设备,加之后面的几十天内连续降雨,未能连续监测。由此说明,双季稻和再生稻种植模式都表征为生育前期(分蘖期和齐穗期前后)的CH4排放要强烈,生育后期排放较低,且再生稻头季直播后至分蘖中期呈J型增加,与双季稻插秧后有所不同。相对来讲,双季稻CH4排放的整体曲线走向高于再生稻。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同处理稻田生态系统CH4排放通量动态变化

Fig. 3Dynamic change of methane fluxes under different treatments in paddy field ecosystem

2.3 CH4的累积排放量

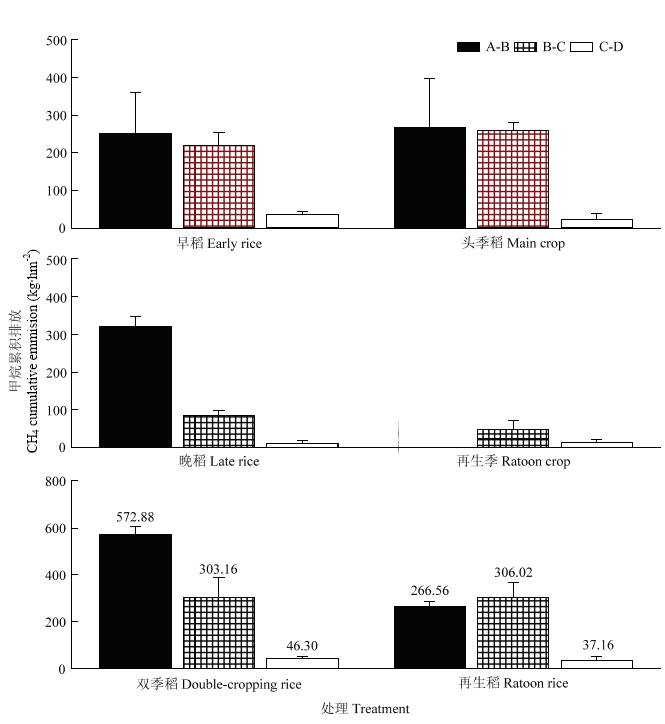

稻田CH4累积排放如图4所示。总体上,A-B(水稻两叶一心至分蘖后期之间)和B-C(分蘖后期至齐穗期之间)时间段造成稻田CH4累积排放量高于C-D(齐穗期至成熟期之间)段CH4累积排放。由图4可知,再生稻头季累积排放范围在23.90—266.56 kg·hm-2,早稻累积排放范围为35.57—251.29 kg·hm-2。其中早稻A-B段累积排放为251.29 kg·hm-2,B-C段累积排放为219.15 kg·hm-2,C-D段累积排放为35.56 kg·hm-2。头季A-B段累积排放为266.56 kg·hm-2,B-C段累积排放为259.88 kg·hm-2,C-D段累积排放为23.90 kg·hm-2。故再生稻头季CH4累积排放高于早稻CH4累积排放;由图4可知,再生稻再生季累积排放范围在0.00—46.14 kg·hm-2,晚稻累积排放范围在为10.74—321.59 kg·hm-2。其中晚稻A-B段累积排放为321.59 kg·hm-2,B-C段累积排放为84.01 kg·hm-2,C-D段累积排放为10.74 kg·hm-2。再生季A-B段累积排放为0 kg·hm-2,B-C段累积排放为46.14 kg·hm-2,C-D段累积排放为13.26 kg·hm-2。可进一步看出再生稻再生季因前期短暂的分蘖时间导致稻田CH4总体累积排放量都较头季、早稻和晚稻的排放量要小。综合两季,双季稻CH4累积排放A-B段>B-C段>C-D段,且全生育期累积排放达922.35 kg·hm-2。再生稻CH4累积排放B-C段>A-B段>C-D段,且全生育期CH4累积排放为609.74 kg·hm-2。综上说明,相比双季稻而言,再生稻CH4累积排放减少了33.89 %。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同处理稻田生态系统CH4累积排放量

A-B段为水稻两叶一心至分蘖后期之间, B-C段为分蘖后期至齐穗期之间, C-D段为齐穗期至成熟期之间

Fig. 4Cumulative emissions of CH4 in paddy field ecosystem under different treatments

The A-B is between the two leaves and one heart to the late tillering, the B-C is between the late tillering to the full-heading, and the C-D is between the full-heading to the mature

2.4 评估单位产量下双季稻和再生稻田CH4排放

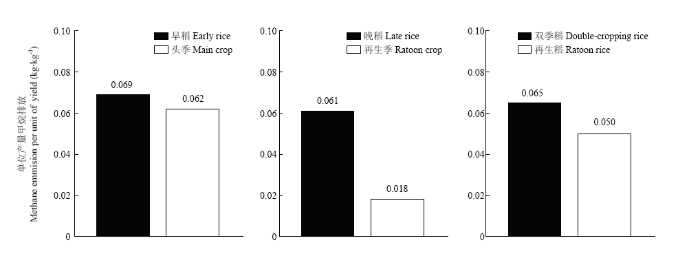

由图5可知,单位产量双季稻和再生稻田CH4排放量有所不同。对于第一季,早稻单位产量CH4排放为0.069 kg·kg-1,头季单位产量CH4排放为0.062 kg·kg-1,头季相比早稻减少了10.14%;对于第二季,晚稻单位产量CH4排放为0.061 kg·kg-1,再生季单位产量CH4排放为0.018 kg·kg-1,再生季比晚稻降低了70.49%。综合两季,双季稻单位产量CH4排放为0.065 kg·kg-1,再生稻单位产量CH4排放为0.050 kg·kg-1,再生稻相比双季稻降低了23.08%。可见再生稻单位产量CH4排放最低。由此说明,再生稻模式在稳固产量的同时能最大限度的降低CH4排放量。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5单位产量下双季稻和再生稻田CH4排放

Fig. 5Methane emissions from double-cropping rice and ratoon rice per yield

3 讨论

3.1 双季稻和再生稻田稻米产量效益对比

适宜的稻田种植方式具有增加土壤的孔隙度、提高土壤固水持水能力及促进水稻根系延伸等优势,从而实现水肥资源高效利用达到稻谷增产的目的[30]。本研究中双季稻和再生稻两种种植模式的区别在于:一方面,双季稻采用机插秧种植,水分管理采用间歇灌溉,即前期淹水,中期烤田和后期干湿交替的灌溉方式;再生稻采用机直播种植,水分灌溉采用一叶一心期保持田面无水层,一叶一心至分蘖盛期采取水层淹灌,中期晒田,后期干湿交替。另一方面,双季稻分早稻和晚稻,再生稻分头季和再生季,再生季是从头季的腋芽处萌发产生[31],减少了双抢、翻耕、泡田和机插秧的环节。本研究通过对比分析双季稻和再生稻的产量,研究发现,双季稻早稻产量为7.37 t·hm-2,再生稻头季产量为8.84 t·hm-2,相比双季稻早稻产量,头季增产19.95%,其主要原因是再生稻头季采用直播,水稻根系更发达,生育时期长,成功避开了2017年湖南大通湖地区早稻齐穗期左右因长达约一周的大规模降雨引发的植株倒伏和不良授粉的影响,可见南方的气候条件非常适宜再生稻头季的生长发育。通过观察和分析整个生长季发现晚稻7月下旬移栽,正好赶上8月份高温对晚稻孕穗期的危害,且又在9月中旬晚稻齐穗期左右遭遇寒露风的突袭,大量的研究发现高温和寒露风的危害对晚稻产量的损失影响巨大[32,33],相比晚稻,再生稻头季于8月中旬左右收割后,再生季直接从腋芽或根部萌发而形成,成功避开了高温的影响,且可依据留茬高度的改变调控再生季的抽穗时间[34],对于预防恶劣天气极为重要,尤其是寒露风的胁迫[19],由此可见,相比双季晚稻而言,其再生稻的再生季对于规避恶劣天气的危害有一定的优势。但相比双季稻晚稻,再生稻再生季减产50.29%。其主要是因为再生季直接从茬口萌发,其再生季萌发芽的多少受品种、收割机、水稻根系活力和养分等多方面的限制[34],因此,关于进一步设计新型实用的再生稻收割机械减少机械对稻桩碾压的损伤[35]、选育强再生力的优质杂交品种[36]和合理的施用促芽肥和发苗肥[37]将是科研工作者研究的重点。本研究中,双季稻早晚稻总产量为14.19 t·hm-2。再生稻头季和再生季的总产量为12.22 t·hm-2。相比对照双季稻产量而言,再生稻产量降低了13.88%。总体而言头季的较高产量能弥补一部分再生稻再生季产量不足的缺陷,但再生季的产量提升依旧有待进一步的研究。但从农民增产增收的角度来看,再生季的稻米垩白粒率、垩白度、长宽比等外观品质,蒸煮及营养品质均优于早晚稻和头季[38,39],市场价与稻米品质评分呈显著正相关[40],若按照市场价[41]双季稻早稻稻谷单价为2.50元/kg,晚稻稻谷单价为2.60元/kg,头季谷单价为2.50元/kg,而再生季稻谷单价为3.60元/kg,可看出再生季的谷价要比晚稻高出0.6元/kg。依据本试验稻谷产量折算成经济效益为双季稻36157.00元/hm2,再生稻为33 304.00元/hm2,同时通过估算减去双季稻施肥量、劳动力、翻耕和插秧等环节多余的成本值6000元/hm2左右,可见农民种植再生稻能增加更多的经济收入。朱校奇等[42]研究指出,再生稻相比双季稻在同等投入条件下农民每公顷可增收近7 000元左右,刘建光等[43]的研究结果与之一致。此外,本研究中双季稻采用杂交品种,再生稻采用常规品种,若再生稻采用杂交品种增产效益更高[44,45]。3.2 双季稻和再生稻田CH4的排放特征

稻田生态系统温室气体减排在我国生态环境的建设毋庸置疑。本研究中,通过对比双季稻和再生稻系统,发现整个水稻生育期内双季稻CH4排放范围为-0.06—1.30 μmol·m-2·s-1,再生稻CH4排放范围-0.01—0.70μmol·m-2·s-1。其双季稻模式CH4排放值最大,释放CH4能力最强,且在分蘖盛期和齐穗期前后排放最高,这与周玲红等[20]的研究一致。究其原因,首先,双季稻插秧前后至分蘖盛期淹灌的水稻土一直处于厌氧阶段,土壤的氧化还原电位降低,为土壤微生物菌类(产CH4菌)提供了适宜生长的环境,造成了CH4的大量释放。再生稻直播后一心一叶生育期内保持田面无水状态,对CH4的释放具有一定的抑制作用,之后到分蘖盛期采用淹灌方式致使产CH4能力增强,但相对早稻而言,再生稻因穴直播方式对稻田土地平整的要求,前期需要合理的激光平田机进行压田和平田处理,且需保持田面无水的状态便于直播后水稻种子通过有氧呼吸的方式萌发扎根和固定[46],这一系列措施恰巧使得稻田土壤紧实和孔隙度收缩,导致土壤颗粒容纳水分子的空间变小,所以再生稻CH4排放相比双季稻要低很多,同样再生季从茬口萌发,较少了晚稻翻耕、泡田和插秧的环节[34],相对来讲土壤更紧实,孔隙度更小,且土壤处于不饱和状态,对CH4的减排更明显;其次,双季稻早晚稻两次追肥都发生在分蘖期和齐穗期前,而氮肥施入土壤会导致短时间内CH4的大量排放[47],再生季相比晚稻的3次施肥方式只施入了促芽肥和发苗肥,对CH4的减排起到一定的作用[48];同样,通过田间观察发现机插双季稻的水稻根系分布密而浅,且表土层较蓬松,随着分蘖期和齐穗期间根系活力的增强,根际土壤周围的微生物活跃程度增加,对土壤有机质的分解更快,利于产CH4菌的活跃。而直播再生稻的根系分布较广而深,同时表土层较紧实,相比来讲不存在严格的根际和非根际区,从而有所限制土壤微生物数量和种类的集中活跃,与机插双季稻相比,直播再生稻有所限制产CH4菌的活动,赫兵等[46]也研究发现直播稻的根系根量大而广,移栽稻根系浅而密。再者,在双季稻抽穗扬花期间必须灌水,且对于再生稻头季7月下旬至8月上旬的高温更需深灌水,而淹水环境必定产CH4。周玲红等[20]在研究冬季种草养鸡对双季稻田CH4的影响时表明,早稻生育阶段的CH4排放量大于晚稻季,而本研究中第一季(早稻或头季)CH4排放量同样高于第二季(晚稻或再生季),这极有可能与温度因子的变化有关[49],因随着季节的变化,温度也在发生改变,其机理还有待进一步探究。本研究中再生稻再生季的CH4排放相比晚稻,头季收割后到齐穗期前后的CH4排放量低,而晚稻在插秧后到齐穗期前后CH4排放量较高。其原因一方面可能是再生稻头季收割后再生季是从茬口重新抽穗,减少了水稻分蘖造成的CH4排放[50],另一方面,晚稻种植阶段还需要土壤耕作、平田和机插,而水稻耕作层的机械翻耕对土壤的扰动比较大,破坏了土壤结构,改变了CH4氧化菌的生存环境,降低了其活性,减弱了土壤的氧化。除此以外,上下翻耕土壤,增强了土壤传热能力,加速了有机物质的分解,为土壤产CH4菌短时间内提供了更多的基质,造成CH4短期的大量排放[51],而这种影响会随着土壤的硬实程度缓慢降低。本研究发现水分胁迫的制约性对水稻第二季中后期(再生季或者晚稻)的CH4排放影响不大,无论是淹灌之后还是大面积降雨以及田间的间歇灌溉处理后,CH4排放量都很低,尤其是对再生稻再生季更为显著。其可能原因可能是水稻生长后期生理活性下降,减低对CH4的传输力[52]。因此,根据长江中下游常年的降雨特征,在水稻再生季或晚稻生长阶段有可能以雨养农业为主来满足水稻植株对水分的需求,若遇寒露风或水稻需水临界期则需要人工灌水。研究稻田生态系统不同稻作模式单位产量CH4排放具有重要意义。本研究中,双季稻早稻产量为7.37 t·hm-2,再生稻头季产量为8.84 t·hm-2,相比双季稻早稻,头季增产19.9%。而早稻CH4累积排放为506.01kg·hm-2,头季CH4累积排放为550.33 kg·hm-2,头季相比早稻CH4累积排放增加了8.76%。通过折算发现,早稻单位产量CH4排放为0.069kg·kg-1,头季单位产量CH4排放为0.062 kg·kg-1,头季相比早稻减少了10.14%。说明头季单位产量CH4排放量更低。其主要原因为:头季的生长时间相比早稻要长一个月左右,其整个头季阶段产量和CH4排放都相对增加,但CH4的增加率要慢于产量的增加,故头季的单位产量CH4排放量更低。对于第二季,双季稻晚稻产量为6.82 t·hm-2,再生稻再生季产量为3.39 t·hm-2。相比双季稻晚稻,再生稻再生季减产50.3 %。而晚稻CH4累积排放为416.34 kg·hm-2,再生季累积排放为59.40 kg·hm-2,再生季相比晚稻CH4累积排放减少了85.73%。进一步折算后,研究发现晚稻单位产量CH4排放为0.061 kg·kg-1,再生季单位产量CH4排放为0.018 kg·kg-1,再生季相比晚稻显著降低了70.49%。说明再生季单位产量CH4排放量更低。综合两季,由图2可知,双季稻早晚稻总产量为14.19 t·hm-2。再生稻头季和再生季的总产量为12.22 t·hm-2。而双季稻CH4累积排放为922.35 kg·hm-2,再生稻CH4累积排放为609.74 kg·hm-2。通过折算发现,双季稻单位产量CH4排放为0.065 kg·kg-1,再生稻单位产量CH4排放为0.050 kg·kg-1,再生稻相比双季稻降低了23.08%。可见再生稻单位产量CH4排放最低。由此说明,再生稻模式在稳固产量的同时能最大限度的降低CH4排放量。综上,直播+中稻蓄留再生将是一种较好的稻作方式,在稳固国家粮食产量的同时,具有减缓稻田CH4增温的效应。

4 结论

选取长江中下游地区传统双季稻和新兴再生稻为研究对象,通过对比研究,双季稻两季总产量为14.19 t·hm-2,CH4累积总排放达922.35 kg·hm-2;再生稻两茬总产量为12.22 t·hm-2,CH4累积总排放为609.74 kg·hm-2。双季稻在分蘖期和齐穗期左右出现2个CH4排放峰值,再生稻与之相似,但排放量相对较低。此外,再生稻还在头季后期施促芽肥时呈现小峰值。综合评估,双季稻和再生稻单位产量CH4排放分别为0.065 kg·kg-1和0.050 kg·kg-1,再生稻相比双季稻降低了23.08%。故在长江中下游双季稻的主产区扩大种植再生稻是为良策。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

采用静态暗箱-气相色谱法研究了湖南双季稻稻田不施氮(NN)、当地常规(FP)、高产高效(YE)、再高产(HY)、再高效(HE)5种不同栽培模式下温室气体(CH<sub>4</sub>、N<sub>2</sub>O)的排放规律.结果表明:水稻生长季CH<sub>4</sub>累积排放量变化为(206.5±37.5) kg·hm<sup>-2</sup>(FP,早稻)~(490.5±65.7) kg·hm<sup>-2</sup>(HE,晚稻),N<sub>2</sub>O-N累积排放量变化为(0.08±0.05) kg·hm<sup>-2</sup>(NN,早稻)~(0.326±0.15) kg·hm<sup>-2</sup>(HY,晚稻).不同栽培模式对CH<sub>4</sub>和N<sub>2</sub>O的排放都有显著影响(<em>p</em><0.05).HE模式CH<sub>4</sub>排放显著高于其他模式62%~87%(<em>p</em><0.05),尤其是晚稻季节;除NN模式外,其他4种模式间N<sub>2</sub>O排放差异不显著.冬季休闲期也是CH<sub>4</sub>和N<sub>2</sub>O排放的重要时期,分别占全年排放量的9.7%~19.7%和42%~62%.CH<sub>4</sub>主导了稻田不同栽培模式下的综合温室效应,在各模式中均占95%以上.施氮肥提高了作物产量,降低了温室气体强度(GHGI).在5种模式中,YE和HY模式温室气体强度较小,HY模式下仅为(0.97±0.16) kg·kg<sup>-1</sup>(以每kg产量排放的CO<sub>2</sub>当量计).因此,与FP模式相比,YE和HY模式既能提高产量和氮肥利用率,也能减缓温室效应;但HE模式排放的温室气体较高,在实际应用前尚需进一步研究.

URLMagsci [本文引用: 1]

采用静态暗箱-气相色谱法研究了湖南双季稻稻田不施氮(NN)、当地常规(FP)、高产高效(YE)、再高产(HY)、再高效(HE)5种不同栽培模式下温室气体(CH<sub>4</sub>、N<sub>2</sub>O)的排放规律.结果表明:水稻生长季CH<sub>4</sub>累积排放量变化为(206.5±37.5) kg·hm<sup>-2</sup>(FP,早稻)~(490.5±65.7) kg·hm<sup>-2</sup>(HE,晚稻),N<sub>2</sub>O-N累积排放量变化为(0.08±0.05) kg·hm<sup>-2</sup>(NN,早稻)~(0.326±0.15) kg·hm<sup>-2</sup>(HY,晚稻).不同栽培模式对CH<sub>4</sub>和N<sub>2</sub>O的排放都有显著影响(<em>p</em><0.05).HE模式CH<sub>4</sub>排放显著高于其他模式62%~87%(<em>p</em><0.05),尤其是晚稻季节;除NN模式外,其他4种模式间N<sub>2</sub>O排放差异不显著.冬季休闲期也是CH<sub>4</sub>和N<sub>2</sub>O排放的重要时期,分别占全年排放量的9.7%~19.7%和42%~62%.CH<sub>4</sub>主导了稻田不同栽培模式下的综合温室效应,在各模式中均占95%以上.施氮肥提高了作物产量,降低了温室气体强度(GHGI).在5种模式中,YE和HY模式温室气体强度较小,HY模式下仅为(0.97±0.16) kg·kg<sup>-1</sup>(以每kg产量排放的CO<sub>2</sub>当量计).因此,与FP模式相比,YE和HY模式既能提高产量和氮肥利用率,也能减缓温室效应;但HE模式排放的温室气体较高,在实际应用前尚需进一步研究.

[EB/OL]. [2017-2018]. NBS National Data Network, the People’ s Republic of China.

URL [本文引用: 2]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2012.17.009URLMagsci [本文引用: 1]

【目的】阐明中国不同稻作类型CH4排放的区域特征以及稻田CH4排放与环境因子和水肥管理的定量关系。【方法】通过文献调研,获得1987—2011年中国稻田CH4排放观测的有效文献111篇,含生长季CH4排放总量或平均排放通量的有效观测数据495组,涵盖67个观测点。采用方差分析、相关分析和逐步回归方法对上述观测数据进行分析。【结果】中国单季稻、双季早稻和晚稻田的CH4季节排放总量(均值±标准误差)分别为(383.5±31.1)、(234.3±16.8)和(361.8±25.0)kg•hm-2。西南单季稻区CH4排放分别是华北、华中和东北单季稻区的2.3、2.2和4.3倍;华中早、晚稻区的CH4排放分别是两广早、晚稻区的2.6和1.9倍。稻田CH4排放与有机肥施用量呈正相关,与化肥氮施用量及土壤pH呈负相关;单季稻区CH4排放随纬度升高和经度增加而降低,双季稻区CH4排放则随纬度升高而增加;单季稻区CH4排放随土壤全氮含量的增加而降低,但晚稻区则反之。综合影响中国单季稻田CH4排放的因子为纬度、土壤C/N比、砂粒含量、水分管理方式、有机肥和化肥氮施用量,这6个因子的变化可解释CH4排放空间变异的72%;早稻田CH4排放空间变异的35%可由土壤C/N比、砂粒含量、移栽-抽穗期平均温度、水分管理和有机肥施用量等5个因子的变化得以解释;纬度、土壤C/N比、黏粒含量、pH值、全生育期平均温度和有机肥施用量等6个因子可解释中国晚稻田CH4排放空间变异的47%。【结论】中国稻田单位面积CH4排放量总体为单季稻>晚稻>早稻,但单季稻与晚稻田的CH4排放无显著差异。西南单季稻区的CH4排放显著高于其它单季稻区,华中双季稻区的CH4排放显著高于两广稻区。由环境和水肥管理因子决定的多元统计模型能较好地解释中国稻田CH4排放的空间变异,单季稻CH4排放模型的可解释性优于双季稻。

.

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2012.17.009URLMagsci [本文引用: 1]

【目的】阐明中国不同稻作类型CH4排放的区域特征以及稻田CH4排放与环境因子和水肥管理的定量关系。【方法】通过文献调研,获得1987—2011年中国稻田CH4排放观测的有效文献111篇,含生长季CH4排放总量或平均排放通量的有效观测数据495组,涵盖67个观测点。采用方差分析、相关分析和逐步回归方法对上述观测数据进行分析。【结果】中国单季稻、双季早稻和晚稻田的CH4季节排放总量(均值±标准误差)分别为(383.5±31.1)、(234.3±16.8)和(361.8±25.0)kg•hm-2。西南单季稻区CH4排放分别是华北、华中和东北单季稻区的2.3、2.2和4.3倍;华中早、晚稻区的CH4排放分别是两广早、晚稻区的2.6和1.9倍。稻田CH4排放与有机肥施用量呈正相关,与化肥氮施用量及土壤pH呈负相关;单季稻区CH4排放随纬度升高和经度增加而降低,双季稻区CH4排放则随纬度升高而增加;单季稻区CH4排放随土壤全氮含量的增加而降低,但晚稻区则反之。综合影响中国单季稻田CH4排放的因子为纬度、土壤C/N比、砂粒含量、水分管理方式、有机肥和化肥氮施用量,这6个因子的变化可解释CH4排放空间变异的72%;早稻田CH4排放空间变异的35%可由土壤C/N比、砂粒含量、移栽-抽穗期平均温度、水分管理和有机肥施用量等5个因子的变化得以解释;纬度、土壤C/N比、黏粒含量、pH值、全生育期平均温度和有机肥施用量等6个因子可解释中国晚稻田CH4排放空间变异的47%。【结论】中国稻田单位面积CH4排放量总体为单季稻>晚稻>早稻,但单季稻与晚稻田的CH4排放无显著差异。西南单季稻区的CH4排放显著高于其它单季稻区,华中双季稻区的CH4排放显著高于两广稻区。由环境和水肥管理因子决定的多元统计模型能较好地解释中国稻田CH4排放的空间变异,单季稻CH4排放模型的可解释性优于双季稻。

DOI:10.5194/bg-10-3205-2013URL [本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2014.09.011URLMagsci [本文引用: 1]

农田碳库是全球碳库最活跃的部分,对管理措施变化的响应十分敏感。灌溉技术作为中国旱作农业的重要管理措施,其变化势必会对农田温室效应贡献及土壤碳固存能力产生重要影响,但相关试验数据及机理研究迄今仍十分缺乏。文章综述了灌溉对农田土壤呼吸及其不同组分、氧化亚氮(N2O)与甲烷(CH4)源汇通量以及农田土壤碳储量变化的定量影响,比较了上述参数变化对不同灌溉方式、灌溉量、灌溉频率、灌溉年限以及灌溉水质等的差异响应,剖析了可能的影响机制。分析表明:(1)灌溉通常将增加土壤的碳排放,但土壤呼吸与灌溉量间并非线性关系。在水分亏缺条件下,土壤呼吸与灌溉量呈现正相关,而过量灌溉则会降低土壤呼吸;灌溉影响土壤呼吸的温度敏感性(Q10),Q10与灌溉量之间呈抛物线关系,漫灌方式下土壤呼吸的温度敏感性高于滴灌;不同灌溉方式下土壤呼吸不同组分的贡献率及其对水分变化的响应存在较大差异,灌溉对根系呼吸的影响较对土壤微生物呼吸的影响更为显著,滴灌条件下根系呼吸对土壤呼吸的贡献率显著大于漫灌;灌溉水质与灌溉深度显著影响土壤温室气体释放总量,开展充分的市政污水处理能够为国家和地区换取更多的碳排放信用。(2)水分管理是减缓农田N2O与CH4排放的重要措施,水分状况对N2O与CH4的产生过程与排放途径均存在重要影响;水分管理对CH4和N2O排放的影响往往存在明显的消长关系,采用全球增温潜势(GWPs)等综合性评价指标才能更加准确与全面地反映灌溉及其不同方式所带来的农田温室效应贡献变化。(3)水分变化对土壤有机碳存在增加、降低或不显著等多种可能影响。不同气候、土壤类型下表层有机碳含量变化对灌溉的响应存在明显不同,灌溉在相对干旱地区对土壤有机碳的增加效应更为显著;不同组分有机碳对灌溉方式变化响应的敏感度以及响应方向存在差异,对于某种灌溉方式影响效应的评价须从农业节水、增加土壤有机碳储量以及提高活性有机碳利用率等多角度进行综合分析。迄今为止,灌溉对土壤主要温室气体排放及土壤有机碳储量的影响效应仍存在较大不确定性,今后应加强不同灌溉方式之间的对比研究,尤其是灌溉方式改变后土壤温室气体排放空间差异性的变化;重点关注灌溉及其方式变化对温室气体综合增温潜势以及生态系统碳源汇功能的影响;加强不同灌溉方式的长期与短期效应的比较;深化灌溉驱动农田温室效应变化的微生物学驱动机制的研究等。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2014.09.011URLMagsci [本文引用: 1]

农田碳库是全球碳库最活跃的部分,对管理措施变化的响应十分敏感。灌溉技术作为中国旱作农业的重要管理措施,其变化势必会对农田温室效应贡献及土壤碳固存能力产生重要影响,但相关试验数据及机理研究迄今仍十分缺乏。文章综述了灌溉对农田土壤呼吸及其不同组分、氧化亚氮(N2O)与甲烷(CH4)源汇通量以及农田土壤碳储量变化的定量影响,比较了上述参数变化对不同灌溉方式、灌溉量、灌溉频率、灌溉年限以及灌溉水质等的差异响应,剖析了可能的影响机制。分析表明:(1)灌溉通常将增加土壤的碳排放,但土壤呼吸与灌溉量间并非线性关系。在水分亏缺条件下,土壤呼吸与灌溉量呈现正相关,而过量灌溉则会降低土壤呼吸;灌溉影响土壤呼吸的温度敏感性(Q10),Q10与灌溉量之间呈抛物线关系,漫灌方式下土壤呼吸的温度敏感性高于滴灌;不同灌溉方式下土壤呼吸不同组分的贡献率及其对水分变化的响应存在较大差异,灌溉对根系呼吸的影响较对土壤微生物呼吸的影响更为显著,滴灌条件下根系呼吸对土壤呼吸的贡献率显著大于漫灌;灌溉水质与灌溉深度显著影响土壤温室气体释放总量,开展充分的市政污水处理能够为国家和地区换取更多的碳排放信用。(2)水分管理是减缓农田N2O与CH4排放的重要措施,水分状况对N2O与CH4的产生过程与排放途径均存在重要影响;水分管理对CH4和N2O排放的影响往往存在明显的消长关系,采用全球增温潜势(GWPs)等综合性评价指标才能更加准确与全面地反映灌溉及其不同方式所带来的农田温室效应贡献变化。(3)水分变化对土壤有机碳存在增加、降低或不显著等多种可能影响。不同气候、土壤类型下表层有机碳含量变化对灌溉的响应存在明显不同,灌溉在相对干旱地区对土壤有机碳的增加效应更为显著;不同组分有机碳对灌溉方式变化响应的敏感度以及响应方向存在差异,对于某种灌溉方式影响效应的评价须从农业节水、增加土壤有机碳储量以及提高活性有机碳利用率等多角度进行综合分析。迄今为止,灌溉对土壤主要温室气体排放及土壤有机碳储量的影响效应仍存在较大不确定性,今后应加强不同灌溉方式之间的对比研究,尤其是灌溉方式改变后土壤温室气体排放空间差异性的变化;重点关注灌溉及其方式变化对温室气体综合增温潜势以及生态系统碳源汇功能的影响;加强不同灌溉方式的长期与短期效应的比较;深化灌溉驱动农田温室效应变化的微生物学驱动机制的研究等。

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s10333-011-0275-1URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2012.17.003URLMagsci [本文引用: 1]

【目的】绘制中国南北稻区不同稻作制度下的水稻播种面积和产量重心变动图,分析成因,找出影响现阶段中国水稻总产稳定的关键因素。【方法】利用重心拟合模型对水稻生产的时空动态进行分析,敏感性分析方法找出该变动背景下影响中国水稻总产稳定的关键因素。【结果】新中国成立以来除20世纪60、70年代中国水稻播种面积重心和产量重心向东南和东部发生偏移以外,总体上向东北方向移动。1979—2009年北方稻重心由华北快速移动到了东北松辽盆地。中稻和一季晚稻重心移动方向为先东北后东南与南方稻作制度“双改单”变化顺序由北向南相吻合。早稻和双季晚稻重心移动方向都为西南。南方稻区单季稻比例明显上升,“双改单”现象明显,这是导致中国水稻种植面积下降的主要原因。结合敏感性分析得出播种面积已成为目前最有可能造成中国水稻总产量大幅下滑的关键因素。【结论】市场机制的调控和技术进步是目前影响中国水稻时空变动的两个主要因素。在继续坚持以市场为指导的前提下,依据国情从粮食安全的角度出发,重点对面积呈下滑趋势的早稻和双季晚稻进行调控,同时兼顾水稻总面积,防止其出现较大波动,努力提高水稻单产,是确保现阶段中国水稻总产稳中有升的关键。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2012.17.003URLMagsci [本文引用: 1]

【目的】绘制中国南北稻区不同稻作制度下的水稻播种面积和产量重心变动图,分析成因,找出影响现阶段中国水稻总产稳定的关键因素。【方法】利用重心拟合模型对水稻生产的时空动态进行分析,敏感性分析方法找出该变动背景下影响中国水稻总产稳定的关键因素。【结果】新中国成立以来除20世纪60、70年代中国水稻播种面积重心和产量重心向东南和东部发生偏移以外,总体上向东北方向移动。1979—2009年北方稻重心由华北快速移动到了东北松辽盆地。中稻和一季晚稻重心移动方向为先东北后东南与南方稻作制度“双改单”变化顺序由北向南相吻合。早稻和双季晚稻重心移动方向都为西南。南方稻区单季稻比例明显上升,“双改单”现象明显,这是导致中国水稻种植面积下降的主要原因。结合敏感性分析得出播种面积已成为目前最有可能造成中国水稻总产量大幅下滑的关键因素。【结论】市场机制的调控和技术进步是目前影响中国水稻时空变动的两个主要因素。在继续坚持以市场为指导的前提下,依据国情从粮食安全的角度出发,重点对面积呈下滑趋势的早稻和双季晚稻进行调控,同时兼顾水稻总面积,防止其出现较大波动,努力提高水稻单产,是确保现阶段中国水稻总产稳中有升的关键。

DOI:10.1016/j.agrformet.2018.09.010URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.soilbio.2011.12.028URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 2]

URL [本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 2]

.

URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.foodpol.2010.11.026URL [本文引用: 2]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

本文介绍了目前我国再生稻的发展现状, 从发育遗传和生理生态角度综述了近年来再生稻产量形成的研究进展, 提出采用人工收割高留桩栽培再生稻时, 选择头季分蘖力相对较弱、再生季再生力强的重穗型杂交籼稻品种(组合)易获高产; 而采用机械化收割低留桩栽培再生稻时, 选择具强低位芽再生力的杂交籼稻品种或感光性弱的重穗型杂交粳稻品种(组合)、籼粳交水稻品种(组合)易获高产。头季成熟期至再生季齐穗期根系活力的强弱, 直接影响再生季产量的高低, 再生季稻高产的前提是健壮的头季根系和一定数量新生根系的有效结合, 这有利于促进腋芽的萌发成苗、增加每平方米穗数, 是再生稻高产增产的关键。在此基础上, 提出适时早播、畦栽沟灌、二次烤田、重施促芽肥、适高留桩的人工收割高留桩再生稻栽培技术, 并从品种选择、再生季施肥、留桩高度等方面探讨了机械化收割低留桩蓄留再生稻的关键栽培技术及生理生态机制。最后提出了我国再生稻发展亟待解决的几个问题, 认为当前轻简化的机收低留桩再生稻是我国再生稻发展的方向, 并对机收低留桩再生稻的进一步研究作了展望。

URLMagsci [本文引用: 1]

本文介绍了目前我国再生稻的发展现状, 从发育遗传和生理生态角度综述了近年来再生稻产量形成的研究进展, 提出采用人工收割高留桩栽培再生稻时, 选择头季分蘖力相对较弱、再生季再生力强的重穗型杂交籼稻品种(组合)易获高产; 而采用机械化收割低留桩栽培再生稻时, 选择具强低位芽再生力的杂交籼稻品种或感光性弱的重穗型杂交粳稻品种(组合)、籼粳交水稻品种(组合)易获高产。头季成熟期至再生季齐穗期根系活力的强弱, 直接影响再生季产量的高低, 再生季稻高产的前提是健壮的头季根系和一定数量新生根系的有效结合, 这有利于促进腋芽的萌发成苗、增加每平方米穗数, 是再生稻高产增产的关键。在此基础上, 提出适时早播、畦栽沟灌、二次烤田、重施促芽肥、适高留桩的人工收割高留桩再生稻栽培技术, 并从品种选择、再生季施肥、留桩高度等方面探讨了机械化收割低留桩蓄留再生稻的关键栽培技术及生理生态机制。最后提出了我国再生稻发展亟待解决的几个问题, 认为当前轻简化的机收低留桩再生稻是我国再生稻发展的方向, 并对机收低留桩再生稻的进一步研究作了展望。

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 3]

URL [本文引用: 3]

DOI:10.3969/j.issn.1006-8082.2015.06.018URLMagsci [本文引用: 1]

比较分析了头季稻不同收获方式和催芽肥施用时间对中稻再生季产量的影响。结果表明,与头季稻采用机械收获相比,头季稻采用人工收获,再生季可获得更高产量;再生季催芽肥以头季稻收获前7~10 d施用效果较好,再生季能获得较高产量。

DOI:10.3969/j.issn.1006-8082.2015.06.018URLMagsci [本文引用: 1]

比较分析了头季稻不同收获方式和催芽肥施用时间对中稻再生季产量的影响。结果表明,与头季稻采用机械收获相比,头季稻采用人工收获,再生季可获得更高产量;再生季催芽肥以头季稻收获前7~10 d施用效果较好,再生季能获得较高产量。

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

.

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

.

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

.

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

.

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.2134/agronj2015.0526URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 2]

URL [本文引用: 2]

DOI:10.1111/j.1747-0765.2007.00153.xURL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

含水率和温度均是影响微生物活动的重要因子,为更好地理解两者在野外条件下因季节交替引起的变化对生物覆盖单元中甲烷氧化的影响,本文利用实验室模型验证了两者在野外条件下对不同有机质含量(38%和61%)的生物覆盖单元甲烷氧化率的单因素和综合影响.模型预测与实验室结果对比表明,模型均能较好地描述含水率和温度对生物覆盖单元中甲烷氧化效率的单因子影响.预测结果表明,因后期降水较少,含水率均限制了两个单元的甲烷氧化性能.在两者的综合影响预测上,38%有机质含量单元的实测值与预测值有较显著的线性关系,但61%有机质含量单元则无明显线性关系,这表明运用模型预测温度和含水率对高有机质单元甲烷氧化性能的影响时存在不确定性.

URLMagsci [本文引用: 1]

含水率和温度均是影响微生物活动的重要因子,为更好地理解两者在野外条件下因季节交替引起的变化对生物覆盖单元中甲烷氧化的影响,本文利用实验室模型验证了两者在野外条件下对不同有机质含量(38%和61%)的生物覆盖单元甲烷氧化率的单因素和综合影响.模型预测与实验室结果对比表明,模型均能较好地描述含水率和温度对生物覆盖单元中甲烷氧化效率的单因子影响.预测结果表明,因后期降水较少,含水率均限制了两个单元的甲烷氧化性能.在两者的综合影响预测上,38%有机质含量单元的实测值与预测值有较显著的线性关系,但61%有机质含量单元则无明显线性关系,这表明运用模型预测温度和含水率对高有机质单元甲烷氧化性能的影响时存在不确定性.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

水稻产量的形成是源库互作的过程,稻田水位的变化对水稻的源库关系有重要影响。该文使用2009、2010年,2年水位调控试验数据,通过计算水位调控水稻全生育期需水量和冠层总光合量,选取水稻群体质量因子(最大LAI、根冠比、株高、茎质量)和产量构成因子(有效穗数、每穗粒数、千粒重、结实率),利用结构方程模型综合分析了水位调控水稻需水量、光合量与群体质量及产量构成之间的关系,结果表明:水位调控水稻总需水量对各因子总效果大小(绝对值)的前三位依次为:千粒重(0.717)、有效穗数(0.650)、每穗粒数(0.459)。冠层总光合量对各因子总效果大小(绝对值)的前三位依次为:茎重(0.613)、最大LAI(0.437)、株高(0.437)。说明总需水量对产量的形成起重要作用,而冠层光合侧重于影响水稻群体发育状况。水位调控水稻"源-库"间相关系数为0.44,呈中度正相关关系。总需水量与冠层总光合量对产量的直接和间接效果值均为正值,总需水量对产量的总效果值(0.552)大于冠层总光合量(0.201),且这种影响主要来自间接作用(0.492),即对产量构成因子的作用。

URLMagsci [本文引用: 1]

水稻产量的形成是源库互作的过程,稻田水位的变化对水稻的源库关系有重要影响。该文使用2009、2010年,2年水位调控试验数据,通过计算水位调控水稻全生育期需水量和冠层总光合量,选取水稻群体质量因子(最大LAI、根冠比、株高、茎质量)和产量构成因子(有效穗数、每穗粒数、千粒重、结实率),利用结构方程模型综合分析了水位调控水稻需水量、光合量与群体质量及产量构成之间的关系,结果表明:水位调控水稻总需水量对各因子总效果大小(绝对值)的前三位依次为:千粒重(0.717)、有效穗数(0.650)、每穗粒数(0.459)。冠层总光合量对各因子总效果大小(绝对值)的前三位依次为:茎重(0.613)、最大LAI(0.437)、株高(0.437)。说明总需水量对产量的形成起重要作用,而冠层光合侧重于影响水稻群体发育状况。水位调控水稻"源-库"间相关系数为0.44,呈中度正相关关系。总需水量与冠层总光合量对产量的直接和间接效果值均为正值,总需水量对产量的总效果值(0.552)大于冠层总光合量(0.201),且这种影响主要来自间接作用(0.492),即对产量构成因子的作用。