,1,2,**, 朱广龙

,1,2,**, 朱广龙 ,1,**, 王玥1,**, 施雨1, 卢发光1, 任桢1, 刘昱茜1, 顾立峰1, 卢海潼1, Irshad Ahmad1, 焦秀荣1, 孟天瑶1, 周桂生

,1,**, 王玥1,**, 施雨1, 卢发光1, 任桢1, 刘昱茜1, 顾立峰1, 卢海潼1, Irshad Ahmad1, 焦秀荣1, 孟天瑶1, 周桂生 ,1,*

,1,*Growth, physiological, and heavy metal accumulation traits at seedling stage under heavy metal stress in castor (Ricinus communis L.)

LYU Dong-Mei ,1,2,**, ZHU Guang-Long

,1,2,**, ZHU Guang-Long ,1,**, WANG Yue1,**, SHI Yu1, LU Fa-Guang1, REN Zhen1, LIU Yu-Qian1, GU Li-Feng1, LU Hai-Tong1, Irshad Ahmad1, JIAO Xiu-Rong1, MENG Tian-Yao1, ZHOU Gui-Sheng

,1,**, WANG Yue1,**, SHI Yu1, LU Fa-Guang1, REN Zhen1, LIU Yu-Qian1, GU Li-Feng1, LU Hai-Tong1, Irshad Ahmad1, JIAO Xiu-Rong1, MENG Tian-Yao1, ZHOU Gui-Sheng ,1,*

,1,*通讯作者:

收稿日期:2020-07-3接受日期:2020-10-14网络出版日期:2021-04-12

| 基金资助: |

Received:2020-07-3Accepted:2020-10-14Online:2021-04-12

| Fund supported: |

作者简介 About authors

吕冬梅, E-mail: dongmei.

朱广龙, E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (512KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

吕冬梅, 朱广龙, 王玥, 施雨, 卢发光, 任桢, 刘昱茜, 顾立峰, 卢海潼, Irshad Ahmad, 焦秀荣, 孟天瑶, 周桂生. 苗期重金属胁迫下蓖麻生长、生理和重金属积累效应[J]. 作物学报, 2021, 47(4): 728-737. doi:10.3724/SP.J.1006.2021.04146

LYU Dong-Mei, ZHU Guang-Long, WANG Yue, SHI Yu, LU Fa-Guang, REN Zhen, LIU Yu-Qian, GU Li-Feng, LU Hai-Tong, Irshad Ahmad, JIAO Xiu-Rong, MENG Tian-Yao, ZHOU Gui-Sheng.

近些年, 因农业化肥的不当施用、化工废弃物与生活废水的排放等因素导致的全球农业面源和土壤重金属污染日益加剧[1]。地表水作为农业生产灌溉的主要水源, 富含植物所需的多种养分, 同时也是各种重金属的储存库, 是农田重金属污染的重要污染源与迁移载体[2]。土壤中的重金属对作物的出苗和立苗会造成一定程度的影响, 且随食物链的迁移, 其对生态环境和人类健康也会造成潜在或直接的危害[3,4]。因人口的激增, 我国所面临的能源短缺和环境污染等问题日益严重。发展生物质能源、修复土壤重金属污染是缓解我国能源短缺、改善生态环境和提高农业生产的重要途径[5]。

蓖麻(Ricinus communis L.)属大戟科蓖麻属植物, 分布广、适应性强, 主要在我国东北、西北、华北等地区种植。蓖麻种子含油量高达50%左右, 且蓖麻籽油理化性质稳定, 巴西、印度等国已将蓖麻籽作为工业原料生产生物柴油并商业化[6]。大量研究显示, 蓖麻对多种重金属具有一定的耐受性, 其耐受能力因重金属的类型和污染程度而异。Huang等[7]研究发现, 蓖麻对Cu积累能力较高, 其根系分泌的酒石酸、柠檬酸等有助于增强植株对Cu胁迫的耐受性。当土壤中Cd浓度低于40 mg kg-1时, 可促进蓖麻植株的生长; 当Cd浓度超过200 mg kg-1时, 蓖麻生长受到抑制但仍未致死, 表明蓖麻对高浓度Cd污染具有一定的耐受性[8]。重金属在植物体内的积累程度因植物和重金属的种类而异。就同一作物而言, 不同重金属在各器官的积累浓度也不同[9]。易心钰等[10]研究发现, 不同金属离子在蓖麻体内的积累浓度不同, 表现为Zn > Cu > Cd。陆晓怡等[11]的研究也表明, 蓖麻对Zn污染土壤的修复效果较好。

重金属是一种逆境胁迫因子, 重金属胁迫下诱导产生的活性氧(reactive oxygen species, ROS)会破坏细胞生长与分裂过程, 紊乱各种代谢活动, 进而影响植株生长甚至致死[12]。高等植物对重金属胁迫的第一防御系统由各种抗氧化剂(主要为抗氧化酶)构成, 以分解或中和产生的活性氧[13]。超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、过氧化物酶 (peroxidase, POD)是植物体重要的抗氧化保护酶, 其活性的强弱反映了植物组织对超氧化物、过氧化物和有害离子的清除能力, 体现植物对逆境胁迫的抗性[14]。此外, 植物体内产生的可溶性蛋白等渗透调节物质也可缓解重金属胁迫。上述研究主要集中于蓖麻对不同重金属积效应方面, 关于蓖麻植株不同器官对各重金属积累效应及相关生理机制方面的研究罕见报道。本研究设置Cu、Zn、Cd 3种重金属处理, 研究不同重金属胁迫对蓖麻幼苗生长的影响, 探究蓖麻不同器官对重金属积累的差异及相关生理机制, 以期为重金属污染土壤中蓖麻的种植和土壤修复提供理论依据和参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2016年在扬州大学教育部农业与农产品安全国际合作联合实验室进行。试验材料为淄蓖5号, 种子由山东省淄博市农科院提供。试验选用内径15.0 cm、下径12.0 cm、高为7.5 cm盆底无孔的育苗专用塑料盆进行盆栽实验。采用单因素随机区组试验设计, 以重金属Cu、Zn、Cd为处理因子, 每个处理因子设置0 (对照)、30、60和120 mg L-1 4个浓度梯度, 每个处理3个重复, 每个重复种植5盆。播种基质为细沙, 经纯水洗净后高温消毒干燥, 每盆装细沙400 g, 与90 mL各浓度重金属溶液充分混匀后播种, 对照组加入超纯水与细沙混合。播种前将蓖麻种子用75℃温水浸泡15 min, 每盆播种10粒, 然后覆盖细沙约2.0 cm厚。播完后, 将塑料盆置于培养箱中发芽出苗, 培养条件为: 温度20℃, 湿度为60%~70%, 光照时长16 h, 光照强度500 μmol m-2 s-1。在蓖麻幼苗生长期间, 每隔7 d加入Hoagland[15]营养液50 mL, 以保证蓖麻幼苗生长所需的营养物质摄入。

1.2 参数测定及方法

1.2.1 株高、根长、鲜重和干重 播种后第10天和第25天, 每个处理每个重复取5株幼苗, 称量鲜重后分为根和茎叶两部分, 测定株高及根长。再将样品放入烘箱以105℃杀青30 min, 然后80℃烘干至恒重, 分别称取根和茎叶的干重, 并计算整株干重。1.2.2 SOD、POD、MDA及可溶性蛋白 播种后第10、25和45天分别摘取蓖麻植株最上部叶片, 液氮冷冻后贮藏于-80℃超低温冰箱, 测定超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性, 以及可溶性蛋白和丙二醛(MDA)含量。

采用氯化硝基四氮唑蓝光还原法[15]测定SOD和POD活性, 采用硫代巴比妥酸比色法[16]测定MDA含量, 采用考马斯亮蓝法[16]测定可溶性蛋白含量。

1.2.3 重金属元素吸收积累量 播种后第10、25和45天, 每个处理每个重复随机取5株幼苗, 测定重金属元素的积累量。第10天和第25天因幼苗较小用植株整体测定, 第45天将植株分为根、茎、叶分别测定。采用原子吸收光谱法[17,18]测Cu2+、Zn2+和Cd2+含量。

1.3 数据分析

采用Statistix 9统计分析数据, 最小显著差异法(LSD0.05)进行多重比较, SigmaPlot 10.0绘图。2 结果与分析

2.1 重金属对蓖麻幼苗株高、根长、鲜重和干重的影响

重金属处理显著影响蓖麻的株高。在Cu和Zn处理下, 随处理浓度的增加, 蓖麻10 DAS和25 DAS的株高先增后降, 在处理浓度为60 mg L-1时达最大值(图1)。与对照相比, 30、60和120 mg L-1浓度Cu处理下, 10 DAS和25 DAS株高分别增加了12.5%、46.3%、-5.2%和8.0%、20.0%、7.0%, Zn处理下株高增加了9.8%、9.8%、-2.5%和2.0%、20.0%、-12.0%。而在Cd处理下, 随处理浓度的增加, 蓖麻10 DAS的株高在处理浓度为30 mg L-1时株高最大, 与对照相比增加了7.3%; 而在25 DAS, 株高随处理浓度的增加而降低, 与对照相比分别下降了5.0%、11.9%和7.9% (图1)。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1重金属处理下蓖麻幼苗株高的变化

10 DAS: 播种后第10天; 25 DAS: 播种后第25天。柱上同一时期不同大、小写字母表示处理间在0.05水平上差异显著。

Fig. 1Variation of plant height of castor seedlings under different heavy metals treatments

10 DAS: 10 days after seeding; 25 DAS: 25 days after seeding. Values followed by different capital and small letters above the bar at same growth periods are significantly different among treatments at the 0.05 probability level.

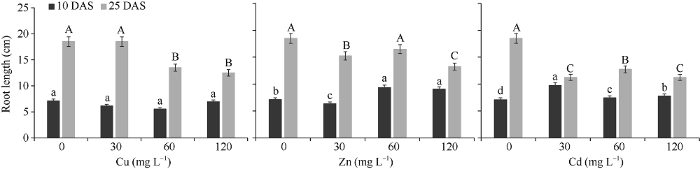

根长对3种重金属胁迫的反应各异。Cu处理下, 10 DAS根长随处理浓度增加略微下降但不显著, 25 DAS根长先增后降, 与对照相比, 在60 mg L-1和120 mg L-1处理浓度下分别降低了14.2%和14.8%。Zn处理下, 10 DAS根长先降后增, 与对照相比, 10 DAS根长在30 mg L-1处理下降低了6.5%, 而在60和120 mg L-1处理下分别增加了14.5%和9.7%; 而25 DAS根长逐渐降低, 与对照相比分别下降了9.3%、0.6%和12.3%。Cd处理下, 10 DAS根长呈增加的趋势, 与对照相比分别增加了22.6%、6.5%和9.7%; 相反的, 25 DAS根长逐渐下降, 分别降低了14.8%、13.6%和18.5% (图2)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2重金属处理下蓖麻幼苗的根长变化

10 DAS: 播种后第10天; 25 DAS: 播种后第25天。柱上同一时期不同大、小写字母表示处理间在0.05水平上差异显著。

Fig. 2Variation of root length of castor seedlings under different heavy metals treatments

10 DAS: 10 days after seeding; 25 DAS: 25 days after seeding. Values followed by different capital and small letters above the bar at same growth periods are significantly different among treatments at the 0.05 probability level.

3种重金属处理下, 蓖麻10 DAS的植株鲜重和干重显著降低, 25 DAS的鲜重和干重仅在Cd处理下减小, 而Cu和Zn处理下无显著规律(表1)。与对照相比, 10 DAS Cu处理下蓖麻鲜重和干重分别下降了12.6%、36.9%、21.0%和30.0%、13.3%、20.0%; Zn处理下鲜重和干重分别降低了24.8%、5.1%、39.7%和13.3%、3.3%、33.3%; Cd处理下分别降低了12.1%、51.4%、19.6%和26.7%、53.3%、13.3%。25 DAS Cd处理下鲜重和干重分别降低了40.2%、30.9%、21.2%和11.5%、8.2%、6.6% (表1)。

Table 1

表1

表1重金属处理下蓖麻幼苗植株的鲜重和干重变化

Table 1

| 处理 Treatment | 浓度 Concentration (mg L-1) | 10 DAS | 25 DAS | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 鲜重 Fresh weight (g plant-1) | 干重 Dry weight (g plant-1) | 鲜重 Fresh weight (g plant-1) | 干重 Dry weight (g plant-1) | ||

| Cu | 0 | 2.14 a | 0.30 a | 3.11 c | 0.61 c |

| 30 | 1.87 b | 0.21 d | 3.33 b | 0.71 b | |

| 60 | 1.35 d | 0.26 b | 3.00 d | 0.55 d | |

| 120 | 1.69 c | 0.24 c | 3.75 a | 0.81 a | |

| Zn | 0 | 2.14 a | 0.30 a | 3.11 b | 0.61 a |

| 30 | 1.61 c | 0.26 b | 2.79 c | 0.42 cd | |

| 60 | 2.03 b | 0.29 a | 3.28 a | 0.55 b | |

| 120 | 1.29 d | 0.20 c | 3.08 bc | 0.47 c | |

| Cd | 0 | 2.14 a | 0.30 a | 3.11 a | 0.61 a |

| 30 | 1.88 b | 0.22 c | 1.86 d | 0.54 b | |

| 60 | 1.04 d | 0.14 d | 2.15 c | 0.56 b | |

| 120 | 1.72 c | 0.26 b | 2.45 b | 0.57 b | |

新窗口打开|下载CSV

2.2 蓖麻幼苗对重金属元素的吸收与积累

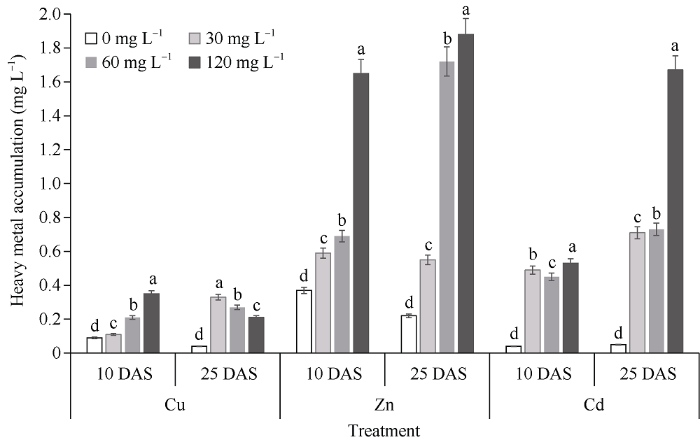

蓖麻植株对Cu、Zn、Cd 3种重金属元素的积累量随处理浓度的增加而递增, 除25 DAS的Cu外, 均在120 mg L-1浓度下积累量最高, 其中对Zn的吸收量最高, Cd次之。与对照相比, 10 DAS各浓度处理下, Cu、Zn、Cd的积累量分别增加了22.2%、133.3%、288.9%, 59.5%、86.5%、345.9%和1125.0%、1025.0%、1225.0%; 而25 DAS的积累量分别增加了725.0%、575.0%、425.0%, 150.0%、681.8%、754.5%和1320.0%、1360.0%、3240.0% (图3)。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3重金属处理下蓖麻植株中铜、锌、镉的积累量

10 DAS: 播种后第10天; 25 DAS: 播种后第25天。柱上同一时期不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。

Fig. 3Accumulation of Cu, Zn, and Cd under different heavy metals treatments in seedlings

10 DAS: 10 days after seeding; 25 DAS: 25 days after seeding. Values followed by different small letters above the bar at same growth periods are significantly different at the 0.05 probability level.

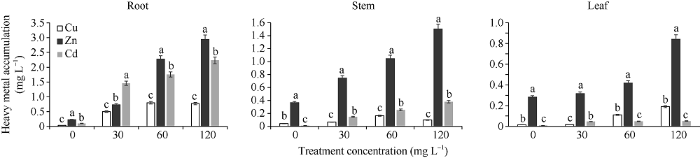

Cu、Zn、Cd 3种重金属元素在蓖麻植株各部位的分布相差较大, 总体表现为根 > 茎 > 叶, 且根茎叶中Zn的积累量显著高于Cu和Cd (图4)。随处理浓度的增加, 各重金属元素的积累量显著增加, 与对照相比, 各浓度处理下根系中Cu分别增加了4.5、7.2和7.0倍, Zn增加了0.7、5.1和6.1倍, Cd增加了6.9、8.0、10.3倍, 增幅最大; 而茎秆中Zn和Cd增幅较大, 分别增加了0.67、1.33、1.93倍和7.5、12.5、19.0倍; 叶片中Zn的积累量是Cu和Cd的3~6倍, 与对照相比各浓度下Zn分别增加了10.0%、50.0%和121.0% (图4)。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4重金属胁迫下蓖麻根、茎、叶积累的重金属含量变化

柱上同一时期不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。

Fig. 4Concentration of heavy metals (Cu, Zn, and Cd) in roots, stems, and leaves under different heavy metals treatments in castor

Values followed by different small letters above the bar at same growth periods are significantly different at the 0.05 probability level.

2.3 不同重金属及浓度对蓖麻幼苗抗氧化酶活性的影响

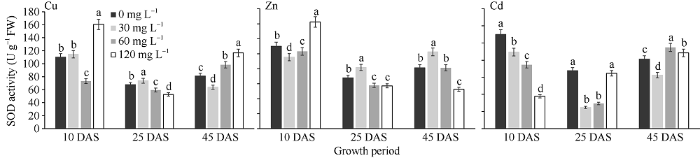

3种重金属处理下, 叶片中SOD的活性总体呈先降后增的趋势, 10 DAS和45 DAS的SOD活性显著高于25 DAS (图5)。Cu和Zn处理下, 10 DAS 120 mg L-1浓度处理下叶片SOD活性最高, 分别比对照高出45.5%和31.8%; 而25 DAS叶片SOD活性呈先升后将的趋势, 在30 mg L-1处理下SOD活性最高, 分别比对照增加了11.4%和17.1%。Cd处理下, 10 DAS的SOD活性随处理浓度的增加而依次显著降低, 与对照相比分别下降了18.2%、31.8%和65.5%; 而45 DAS, 30 mg L-1处理下SOD活性显著降低, 与对照相比下降了21.3%, 在60 mg L-1和120 mg L-1处理下SOD活性显著升高, 分别增加了18.8%和12.5% (图5)。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5重金属处理下不同时期蓖麻植株叶片的SOD活性变化

柱上同一时期不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。DAS: 播种后天数。

Fig. 5Variation of SOD activity at different growth periods under different heavy metals concentration in castor

Values followed by different small letters above the bar at same growth periods are significantly different at the 0.05 probability level. DAS: days after seeding.

3种重金属处理下, 叶片中POD的活性在10 DAS先降后增、在25 DAS和45 DAS显著增加, 且随生长时期的推进活性显著增加(表2)。Cu和Zn处理下POD活性的变化趋势相似, 在10 DAS 120 mg L-1处理下活性最高, 分别比对照高出11.7%和60.9%; 在25 DAS和45 DAS, POD活性随处理浓度递增逐渐增加, 且均在120 mg L-1处理下活性最高, 比对照增加了56.5%和208.3% (Cu处理), 85.7%和168.5% (Zn处理)。Cd处理下, 10 DAS POD活性随处理浓度先降后升, 在30 mg L-1和60 mg L-1处理下活性低于对照, 分别降低了44.4%和20.4%, 而在120 mg L-1处理下活性显著增加, 高于对照40.2%; 而在25 DAS和45 DAS, 各处理浓度下POD活性均高于对照, 且在60 mg L-1处理下活性最高, 此浓度下比对照分别增加了54.1%和142.3% (表2)。

Table 2

表2

表2重金属处理下不同时期蓖麻植株叶片的POD活性的变化

Table 2

| 处理 Treatment | 浓度 Concentration (mg L-1) | POD (U g-1 FW) | ||

|---|---|---|---|---|

| 10 DAS | 25 DAS | 45 DAS | ||

| Cu | 0 | 51.5 b | 50.8 c | 89.2 d |

| 30 | 39.7 d | 64.1 b | 125.5 c | |

| 60 | 49.8 c | 74.3 ab | 166.0 b | |

| 120 | 57.5 a | 79.5 a | 275.0 a | |

| Zn | 0 | 46.8 c | 49.8 d | 156.3 d |

| 30 | 32.0 d | 70.7 c | 175.9 c | |

| 60 | 60.9 b | 79.8 b | 269.2 b | |

| 120 | 75.3 a | 92.5 a | 419.0 a | |

| Cd | 0 | 47.5 b | 53.2 d | 135.1 d |

| 30 | 26.4 d | 59.4 c | 246.1 c | |

| 60 | 37.8 c | 82.0 a | 327.4 a | |

| 120 | 66.6 a | 80.2 b | 260.2 b | |

新窗口打开|下载CSV

2.4 不同重金属对蓖麻幼苗可溶性蛋白及丙二醛含量的影响

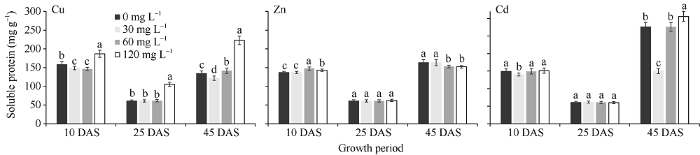

在各生长阶段, Cu处理下可溶性蛋白含量仅在120 mg L-1显著增加, 与对照相比分别增加18.8%、66.7%和83.3%。Zn处理下, 可溶性蛋白含量仅在10 DAS 60 mg L-1和120 mg L-1浓度下显著增加, 分别增加了7.1%和3.6%, 而在25 DAS无显著变化、45 DAS显著降低。Cd处理下, 可溶性蛋白含量在10 DAS和25 DAS无显著变化, 而在45 DAS 120 mg L-1浓度下显著增加, 比对照增加了14.2% (图6)。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6重金属处理下不同时期蓖麻植株叶片的可溶性蛋白

柱上同一时期不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。DAS: 播种后天数。

Fig. 6Content of soluble protein in leaf at different growth periods under different heavy metals concentration in castor bean

Values followed by different small letters above the bar at same growth periods are significantly different at the 0.05 probability level. DAS: days after seeding.

3种重金属处理下, MDA含量随处理浓度的增大显著增加、随生育进程的推进而显著降低, 且Cd处理下的MDA含量显著高于Cu和Zn处理(表3)。Cu处理下, 各处理浓度的MDA与对照相比, 在10 DAS分别增加了1.96、2.50和2.84倍, 25 DAS增加了1.66、2.66和3.38倍, 而在45 DAS增加了1.57、2.33和3.15倍。Zn溶液处理下的各生长阶段的MDA含量分别增加了2.24、3.12、3.90倍, 1.72、2.78、3.69倍和1.29、2.14、3.06倍。Cd处理下MDA的增幅最大, 尤其在120 mg L-1 处理浓度下在10 DAS、25 DAS和45 DAS分别比对照增加了6.35、5.23和4.02倍(表3)。

Table 3

表3

表3不同重金属处理下各时期蓖麻叶片的丙二醛含量

Table 3

| 处理 Treatment | 浓度 Concentration (mg L-1) | MDA (μmol g-1 FW) | ||

|---|---|---|---|---|

| 10 DAS | 25 DAS | 45 DAS | ||

| Cu | 0 | 38.5 d | 26.2 d | 21.2 d |

| 30 | 75.3 c | 43.6 c | 33.3 c | |

| 60 | 96.4 b | 69.7 b | 49.5 b | |

| 120 | 109.5 a | 88.5 a | 66.8 a | |

| Zn | 0 | 25.2 d | 20.6 d | 15.3 d |

| 30 | 56.4 c | 35.4 c | 19.8 c | |

| 60 | 78.6 b | 57.3 b | 32.7 b | |

| 120 | 98.2 a | 76.1 a | 46.8 a | |

| Cd | 0 | 27.4 d | 22.4 d | 18.3 d |

| 30 | 83.3 c | 41.8 c | 27.3 c | |

| 60 | 126.4 b | 88.6 b | 42.7 b | |

| 120 | 174.1 a | 117.2 a | 73.6 a | |

新窗口打开|下载CSV

3 讨论

3.1 重金属处理对蓖麻幼苗生长的影响

重金属污染已成为威胁农业生产与农产品安全的重要环境因素, 重金属对作物的毒理作用主要表现为抑制吸水萌发、生根、幼苗生长和促进坏死[19]。本研究表明, 重金属胁迫显著影响蓖麻生长, 植株的根长、鲜重、干重显著降低, 这与宋清梅等[20]、姚俊修等[21]的研究结果一致。这说明重金属胁迫抑制了植物光合产物的合成与积累, 这种抑制作用一方面可能来自于对重金属吸收富集毒性的直接作用,如降解光合色素、抑制细胞分裂等, 重金属胁迫会通过降低植物叶片的气孔导度和胞间二氧化碳浓度从而降低净光合速率[22]; 另一方面也可来自于对微量元素、水分获取能力抑制的间接作用[23]。此外, 重金属对蓖麻株高的影响表现为低浓度促进、高浓度抑制的现象, 姚俊修等[21]和宋洁等[24]的研究也发现, 低浓度的Pb和Cd对植物的生长和光合作用具有促进作用, 而高浓度重金属处理时表现为抑制现象。其可能的原因是低浓度的重金属胁迫可促进植株叶绿素的合成, 提高细胞内酶的活性, 进而提高光合速率、增加光合产物的积累以促进植物生长; Cu和Zn是植物生长所必需的微量元素, 适当的浓度可促进幼苗根的生长; Cd虽然不是植物生长所必需的元素, 但Cd对一些植物生长存在剂量效应, 低浓度Cd可以提高或加速某些生理生化反应, 从而促进根的生长[25,26]。当重金属浓度过高时, 叶绿体蛋白质巯基上的Fe、Mg等离子被重金属所替代, 降低叶绿素酶活性, 阻断叶绿素的合成, 导致光合速率下降, 致使植物生长受抑或死亡[21]。重金属对根生长的影响主要通过抑制有丝分裂过程实现, 重金属浓度过高或根部积累的重金属含量积累至一定水平时, 有丝分裂过程减缓, 表现为根系生长缓慢或停止生长[27]。3.2 蓖麻幼苗对重金属处理的生理响应

重金属等逆境胁迫下植物生长抑制的另一原因是植物体内产生大量的活性氧(ROS), 引发膜脂过氧化反应和脱酰化, 直接破坏核酸和蛋白质等代谢活动所致[15]。MDA是脂质过氧化的产物, 其含量是反映细胞膜损坏程度的重要指标。本试验研究发现, MDA含量随处理浓度的增加显著增加、随生育进程的推进而显著降低, 且Cd处理下的MDA含量显著高于Cu和Zn处理。这表明蓖麻植株随重金属处理浓度的增大细胞膜损伤逐渐加剧, 且Cd对植株的毒害程度显著高于Cu和Zn处理, 随植株的生长抗逆性增强。植物通过抗氧化酶系统和非酶系统来降低或清除ROS的毒害[15]。本研究中发现, 抗氧化酶系统中SOD活性总体先降后增, 在10 DAS 120 mg L-1 Cu和Zn处理下SOD活性最高; POD活性在10 DAS先降后增、在25 DAS和45 DAS显著增加, 且随生长时期的推进POD活性增加显著。这说明蓖麻植株通过增加保护酶活性来降低重金属胁迫的危害, 在植物的不同生长阶段SOD和POD在清除ROS中发挥的作用不同。SOD可将(O2-)歧化成H2O2和O2, H2O2再通过CAT和POD的作用被分解为无毒害的H2O和O2, 从而使植株免受伤害[28]。可溶性蛋白含量仅在120 mg L-1 Cu处理下显著增加, 表明蓖麻仅在高浓度Cu污染条件下强化非酶系统的渗透调节功能缓解重金属的损伤[29], 同时也反映出重金属环境中蓖麻主要通过抗氧化酶系统来缓解逆境胁迫。3.3 蓖麻幼苗对重金属的吸收和积累

2016年中央一号文件提出“藏粮于地、藏粮于技”的科技战略, 其中提高耕地质量和土壤健康是藏粮于地的基础, 因此重金属污染土壤的修复意义重大。利用重金属超富集植物清理移除土壤中的重金属污染物是一种生态环保、高效易行的土壤修复方法[30]。本研究发现, 蓖麻植株对Cu、Zn、Cd的积累量随处理浓度的增加而递增, 其中对Zn的积累量最高, Cd次之, 这与夏雪姣等[18]的研究结果一致。植物根系的细胞壁、细胞膜和细胞器对Zn、Cd具有识别能力, 能通过沉淀、络合、区域化等作用, 将其固定于根内, 继而抑制其向地上部分转运, 这也是缓解植物的光合作用及新陈代谢毒害的策略[17]。随着重金属在植株中的不断迁移, 根、茎、叶所积累的重金属含量也随之递减, 即蓖麻幼苗各部位对重金属的积累能力表现为根>茎>叶。这一发现与莫争等[31]对水稻的研究发现类似, 即重金属在水稻植株不同部位的积累分布呈根>主茎>穗>籽粒>叶, 但与小麦[32]和大豆[33]各部位的重金属积累能力则有所不同, 这一差异的产生可能是由于品种类型、遗传背景及重金属间的互作效应[34]。与此同时, 本研究还发现, 蓖麻不同部位对不同重金属的积累能力有所差异, 整体表现为: 根和茎对重金属的吸收和积累量呈Zn > Cd > Cu; 叶片对重金属的吸收和积累能力则表现为Zn > Cu > Cd, 这表明幼苗期的蓖麻对Zn的吸收和积累能力显著强于对Cu和Cd的吸收和积累能力。此外, Zn是植物生长必需的微量元素, 因此蓖麻对Zn的吸收量高于其他两种重金属元素, 这也是蓖麻维持正常生长和代谢所需。由此可见, 种植蓖麻可作为修复重金属污染土壤的有效途径之一, 收割蓖麻的不同部位可清除特定的重金属污染物。4 结论

重金属胁迫显著抑制蓖麻的生长, 蓖麻对重金属具有一定的耐受性, 主要通过提高抗氧化酶活性缓解重金属胁迫。蓖麻植株对Cu、Zn、Cd的积累量随处理浓度的增加而递增, 其中对Zn的积累量最高, Cd次之。蓖麻对不同重金属的积累具有器官特异性, 对重金属的积累量表现为根 > 茎 > 叶。种植蓖麻可作为修复Cu、Zn、Cd等重金属污染土壤的有效途径之一。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.tree.2008.11.009URLPMID:19246117 [本文引用: 1]

Cultural eutrophication has become the primary water quality issue for most of the freshwater and coastal marine ecosystems in the world. However, despite extensive research during the past four to five decades, many key questions in eutrophication science remain unanswered. Much is yet to be understood concerning the interactions that can occur between nutrients and ecosystem stability: whether they are stable or not, alternate states pose important complexities for the management of aquatic resources. Evidence is also mounting rapidly that nutrients strongly influence the fate and effects of other non-nutrient contaminants, including pathogens. In addition, it will be important to resolve ongoing debates about the optimal design of nutrient loading controls as a water quality management strategy for estuarine and coastal marine ecosystems.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 2]

.

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URLPMID:20403690 [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]