,1, 阎建忠

,1, 阎建忠 ,1, 张镱锂2,3, 彭婷1, 苏康传4

,1, 张镱锂2,3, 彭婷1, 苏康传4Exploring the evolution process and driving mechanism of traditional trade routes in Himalayan region

WU Shihai ,1, YAN Jianzhong

,1, YAN Jianzhong ,1, ZHANG Yili2,3, PENG Ting1, SU Kangchuan4

,1, ZHANG Yili2,3, PENG Ting1, SU Kangchuan4通讯作者:

收稿日期:2020-07-17修回日期:2020-12-16

| 基金资助: |

Received:2020-07-17Revised:2020-12-16

| Fund supported: |

作者简介 About authors

吴仕海(1987-), 男, 云南曲靖人, 博士生, 研究方向为土地利用与生态过程以及全球变化与区域响应。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (8431KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

吴仕海, 阎建忠, 张镱锂, 彭婷, 苏康传. 喜马拉雅地区传统贸易通道演变过程及动力机制. 地理学报, 2021, 76(9): 2157-2173 doi:10.11821/dlxb202109009

WU Shihai, YAN Jianzhong, ZHANG Yili, PENG Ting, SU Kangchuan.

1 引言

喜马拉雅山脉一直被视作青藏高原与南亚次大陆的天然屏障[1,2],该认识主导了重自然系统轻人文系统的研究导向。然而,喜马拉雅山脉并未阻碍南北两侧人民的交流与往来,考古及历史文献记载表明,沿山脉断裂河谷及山口形成了一系列传统贸易通道[3],是古丝绸之路的重要组成部分[4]。在经济全球化大趋势背景下,随着现代交通和通讯技术的快速发展,如何跨越喜马拉雅山脉将南亚和东亚两大市场整合,已成为全球和中国战略关注的重点。2015年8月中央第六次援藏工作会议提出“把西藏打造成为中国面向南亚开放的重要通道”。西藏“十三五”规划纲要中提出要主动融入“丝绸之路经济带”和“孟中印缅经济走廊”,推进“环喜马拉雅经济合作带”和“国家面向南亚开放重要通道”建设。2019年10月11—13日,中国国家主席习近平出席中印领导人第二次非正式会晤并对尼泊尔进行国事访问,提出“加快跨喜马拉雅互联互通建设”。喜马拉雅地区的传统贸易通道是跨越喜马拉雅山脉的载体,对南亚大通道建设和跨喜马拉雅互联互通建设具有重要意义。早在16世纪,罗马天主教传教士从印度北部、尼泊尔等地翻越喜马拉雅山脉进入中国西藏阿里、日喀则和拉萨等地进行传教活动,试图开辟一条从欧洲经中东、印度、西藏到中国内地的欧亚内陆交通路线[5]。18世纪,英国东印度公司先后派遣波格尔和特纳从加尔各答出发经不丹进入西藏,试图打通至西藏的贸易通道[6],最后均以失败而告终。为此,英国开始实施“前进政策”[7,8],首先吞并喜马拉雅地区的诸侯小国,控制主要的传统贸易通道,将跨喜马拉雅传统贸易纳入以英国为中心的贸易体系[9];然后于1904年,武力入侵西藏,打通了加尔各答至噶伦堡至拉萨通道。1912—1949年,传统的汉藏贸易通道基本上被噶伦堡至拉萨通道所取代,这种状态一直持续到西藏和平解放时期[10,11]。1962年中印战争后,传统通道中断,边贸衰落,边境地区长期陷入封闭和半封闭状态[6, 12-13]。20世纪末期,随着中印关系的改善,如何通过恢复和开通通道,促进喜马拉雅地区的发展受到越来越多的关注。

国内****从历史学、历史地理学、地缘经济等视角,围绕西藏传统边贸市场的建设与发展[14,15,16]、中不边境小额贸易[17,18]、中尼传统贸易[19]和近现代贸易[20]、亚东通商口岸贸易[21]、拉萨至克什米尔传统通道的考证[22]、第二次世界大战期间对跨喜马拉雅通道的开拓[23]、南亚大通道建设背景下西藏边境口岸布局[24]等方面展开了研究。国外****从人类学、地缘政治视角,围绕通道关闭后对中印边境西段加瓦尔和库马盎地区[13, 25]、东段藏南地区[26]农牧民生计和社会经济发展带来的影响,中印边境已开通通道的运行及存在问题[27,28],以中尼通道为载体建设跨喜马拉雅经济走廊[29]等方面展开了研究。总体上来看,当前研究多集中于对一条或几条通道的历史或现状研究,以及通道关闭或开通对农户生计的影响等方面,而对于喜马拉雅地区传统贸易通道的整体空间分布特征及通道发展至今演变过程的分析较为缺乏,同时对通道演变过程中的动力机制探索较为鲜见。开展喜马拉雅地区传统贸易通道的演变过程及动力机制研究是揭示该地区传统贸易通道演变规律的基础,也是研究南亚大通道建设和跨喜马拉雅互联互通建设的前提。

为此,本文基于GIS技术手段,借助历史地理文献资料及相关研究成果,结合2018年9—10月沿中尼边境、2019年5—6月沿中不边境和中印边境对传统贸易通道现状的实地考察,分析传统贸易通道的空间分布特征、演变过程及动力机制,为南亚大通道建设和跨喜马拉雅互联互通建设提供基础依据。

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

喜马拉雅山脉位于世界屋脊青藏高原的南巅边缘,是地球上海拔最高和最年轻的山脉,近东西向分布,位于中国西藏、巴基斯坦、印度、尼泊尔和不丹境内,西起克什米尔的南迦帕尔巴特峰,东至雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰,全长约2400 km,南北宽200~350 km[30,31],北以雅鲁藏布江—狮泉河为界,南界为印度恒河平原北面边界的主前缘断层[32]。喜马拉雅山脉南北差异较大,山脉南坡落差较大,从极高山到恒河平原形成约6000 m的高差,受西南季风和西风影响,降水丰富,流水侵蚀强烈,植被类型丰富多样,垂直地带性明显;山脉北坡地势较为平缓,降水较少,河流侵蚀切割能力弱,植被稀疏,河谷地形平坦、堆积地貌发育[33]。根据断裂河谷及河流的流向,自西向东将喜马拉雅山脉划分为3段:普兰的孔雀河以西为西段,普兰孔雀河和亚东河之间为中段,亚东河以东为东段[34]。其中西段为印度河流域,中段为恒河流域,东段为布拉马普特拉河流域[35]。

喜马拉雅地区是指喜马拉雅山脉南北两麓的广大山地地区[36,37]。从行政区划来看,喜马拉雅山脉北麓地区包括中国西藏边境地区的阿里(日土县、噶尔县、札达县、普兰县、革吉县)、日喀则市、拉萨市、山南市和林芝市,以及克什米尔的拉达克地区;喜马拉雅山脉南麓地区包括克什米尔的斯利那加和査谟地区、印度西北边境地区的喜马偕尔邦、北阿坎德邦和东部地区的锡金邦,以及尼泊尔和不丹两国(图1)。喜马拉雅地区是青藏高原与南亚次大陆的中间过渡地带,也是连接中亚、南亚和东亚地区的枢纽,战略位置突出。该地区少数民族聚集,有藏族、门巴族、珞巴族、僜人、夏尔巴人、尼瓦尔人、锡金人、不丹人、克什米尔人等几十个民族;宗教信仰以藏传佛教为主,少数信仰苯教、萨满教、印度教和伊斯兰教[37]。由于长期处于封闭状态,经济发展落后,主要以畜牧业和种植业为主,边境传统贸易和手工业占据重要地位。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1研究区示意图

注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2016)2921号标准地图制作,底图边界无修改;照片1、9~13由本文作者于2019年5—6月赴中印、中不边境进行通道考察时拍摄,照片2~8由本文作者于2018年9—10月赴中尼边境进行通道考察时拍摄。

Fig. 1Location of the study area

文献记载、民族志、历史时期的考古发现都表明,贸易在喜马拉雅地区的生活中自古至今都发挥着重要作用[38]。古希腊文和拉丁文中的大量记载可以表明,青藏高原西部地区早在公元前5世纪就与印度河流域有贸易活动[39]。藏族和门巴族、珞巴族、夏尔巴人、僜人等各族群众经由这些自然通道,与南亚地区开展着持续不断的文化经贸往来,并在一些山口、通道地区自然形成了许多民间互市交易场所。据统计,西藏自治区长达3800多公里的边境上形成了对外通道312条,常年性通道44条,季节性通道268条,其中通往尼泊尔184条,通往印度85条,通往不丹18条,通往锡金8条,通往缅甸5条,通往克什米尔地区12条[40]。

2.2 研究方法

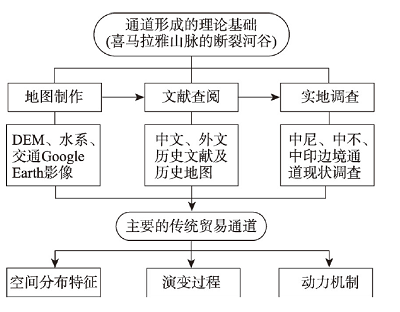

喜马拉雅山脉受特殊地质构造的影响,在局部地段发育了数条近南北向的断裂山谷,形成了山脉的锯齿形转向及南向缺口[41]。在这类南北向断裂山谷中发育了数条由北向南的河流,经过长期的自然过程和人类活动等综合作用,逐渐成为青藏高原跨越喜马拉雅山脉与南邻地区进行贸易和往来的天然通道[33, 42],这些通道被形象的称作“沟”。研究首先基于DEM数据、水系和交通数据,以及Google Earth高清影像等数据,采用目视解译提取喜马拉雅地区的断裂沟谷;然后,基于历史文献数据、考古遗址、边境各县县志等资料,梳理出主要的传统贸易通道;最后,基于2018年9—10月、2019年5—6月对中尼、中印和中不边境通道的现状实地调查数据,分析通道的空间分布特征、演变过程及动力机制(图2)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2研究思路及方法

Fig. 2Research thoughts and structure

数据来源及处理:① DEM数据采用90 m分辨率SRTM DEM数据,数据来源于地理空间数据云网站(

3 结果分析

3.1 传统贸易通道的空间分布特征

通过对喜马拉雅山脉断裂河谷的识别,发现有23条垂直喜马拉雅山脉的断裂河谷,自西向东分别为(图3):印度河谷、斯皮提河谷、象泉河河谷、甲扎岗噶河谷、恒河河谷、卡利河谷、孔雀河河谷、卡利甘达基河谷、贡当沟、吉隆沟、樟木沟、绒辖沟、嘎玛沟、陈塘沟、提斯塔河谷、亚东河谷、帕罗河谷、桑科什河谷、洛扎河谷、勒布沟、西巴霞曲河谷、雅鲁藏布江河谷、察隅河谷。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3喜马拉雅山脉断裂河谷示意图

注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2016)1609号标准地图制作,底图边界无修改。

Fig. 3Map of the transverse valleys along the Himalayas

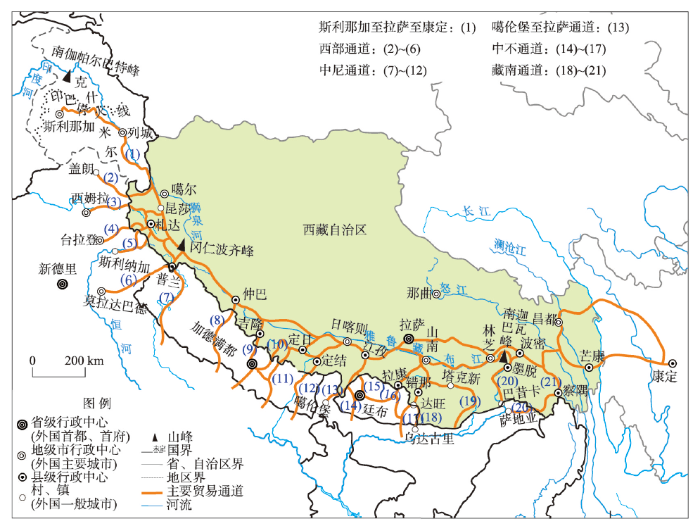

结合历史文献及实地调查显示,断裂河谷中的贡当沟和提斯塔河谷没有发展成为主要的贸易通道,分析发现这两条河谷分别紧邻吉隆沟和亚东沟,自然条件较差,缺乏比较优势,且被邻近河谷通道所辐射。同时,实地调查发现,虽然西藏边境地区有312条对外通道[40],但是很多通道海拔较高,难以通行,甚至只能够单人或牲畜通行,且辐射范围小,并没有发展成为主要的贸易通道。因此,最终确定喜马拉雅地区的传统贸易通道主要有21条,自西向东依次为斯利那加至拉萨至康定通道、西部通道、中尼通道、噶伦堡至拉萨通道、中不通道和藏南通道,在空间上形成了“一横多纵”的空间分布状态(图4)。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4喜马拉雅地区传统贸易通道的空间分布

注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2016)1609号标准地图制作,底图边界无修改。

Fig. 4Spatial distribution of the traditional trade routes in the Himalayan region

3.1.1 斯利那加至拉萨至康定通道 从克什米尔首府斯利那加至拉萨至康定的通道连接了喜马拉雅山脉西段、中段和东段地区,涉及印度、尼泊尔、锡金、不丹、中国西藏等国家和地区,是喜马拉雅地区贸易的主干道(图4编号1),也是古丝绸之路的重要组成部分。通道沿线人口密集、聚落众多,形成了斯利那加、列城、噶大克(阿里地区夏季首府噶尔雅沙)、日喀则、拉萨、昌都、康定等商贸中心。其中,从斯利那加至拉萨段以羊毛、麝香、茶叶和食盐最具代表性,又被称作麝香之路、羊毛之路、食盐之路[22],也是佛教、印度教等教徒前往冈仁波齐朝圣的主要通道;从康定至拉萨段是主要的汉藏商贸通道,对于促进西藏的稳定与发展具有重要意义。据房建昌[22]****的考证,从克什米尔首府斯利那加至拉达克首府列城有16站,列城至西藏西部中心噶大克有18站,从噶大克沿雅鲁藏布江河谷至拉萨有22站。从斯利那加可以前往印度、阿富汗等南亚和中亚地区;从列城经喀喇昆仑山口可前往中国新疆地区。根据古代文献记载和自然地理情况来看,从西藏西部进入中亚和新疆塔里木盆地主要是通过拉达克地区实现[4]。拉萨至昌都至康定段,一方面是连通与中国内地的主要通道,另一方面是连接通往藏南地区的传统商贸通道。

3.1.2 西部通道 西部通道发源于喜马拉雅山脉西段的象泉河(萨特累季河上源)、狮泉河(印度河上源)、孔雀河(马甲藏布),向西或向南横切喜马拉雅山脉而注入印度次大陆,河流流经的一系列山口自远古时期就成为了西藏与南亚次大陆、中亚进行贸易、朝圣、探险和战争的主要通道[38]。其中主要的通道有5条:桑三桑巴通道(图4编号2):从印度拉胡尔与斯皮提地区的盖朗出发,沿斯皮提河谷经桑三桑巴通道进入西藏境内楚鲁松杰、扎西岗等地;什布奇通道,从印度西姆拉出发,沿萨特累季河而上,经什布奇山口进入西藏,然后前往底雅、札达、噶大克等地(图4编号3);公贡桑巴通道,从印度台拉登出发,沿巴吉拉提河谷而上,抵达葱沙地区,经公贡桑巴通道抵达西藏境内波林三多、达巴、札达、噶大克等地(图4编号4);玛那山口或尼提山口通道,从古加瓦尔王国都城斯里纳加出发,沿恒河河谷而上翻越玛那山口或尼提山口,抵达西藏境内札达、达巴、冈仁波齐、噶大克等地(图4编号5),1624年,耶稣会传教士安多德等人经玛那山口沿象泉河到达古格进行传教,试图借传教之机打通通往中国内地的陆路通道,最后引发拉达克与古格之争,导致古格王朝灭亡[5];强拉通道,从印度沿卡利河谷经强拉山口(也称里普列克山口),抵达西藏境内普兰、甲尼玛、冈仁波齐、噶大克等地(图4编号6)。

3.1.3 中尼通道 中尼传统贸易历史悠久,自汉唐以来存在由中国内地经西藏、尼泊尔(古称泥婆罗)、印度的丝绸贸易交通路线。据《西藏志》、《钦定巴勒布纪略》、《西藏源流考》等文献记载,综合相关****研究[15, 43],中尼通道主要有6条:沿孔雀河河谷进入普兰及前往冈仁波齐朝圣(图4编号7);从仲巴沿卡利甘达基河谷进入尼泊尔的木斯塘(图4编号8);从吉隆沿吉隆沟到达加德满都(图4编号9);从聂拉木沿樟木沟到达加德满都(图4编号10);从绒辖沿绒辖沟进入尼泊尔(图4编号11);从定结沿嘎玛沟或陈塘沟进入尼泊尔(图4编号12)。其中以吉隆或聂拉木至加德满都(又称蕃尼古道)最为繁华,唐朝李义表及王玄策出使印度、尼泊尔赤贞公主入吐蕃均走这条通道[39]。

3.1.4 噶伦堡至拉萨通道 噶伦堡至拉萨通道是近现代西藏通往南亚的主要通道(图4编号13),始于英国殖民者的开拓,1904年英国入侵西藏并签订了《拉萨条约》,开放了亚东、江孜、噶大克通商口岸,将噶伦堡至拉萨的通道正式打通,并在亚东至江孜建立了11个驿站。1962年以前,经亚东一线的贸易约占当时西藏进出口贸易总额的80%左右[27]。

3.1.5 中不通道 在特殊的自然地理条件、宗教信仰等影响下,不丹(古称布鲁克巴)与西藏之间的贸易往来已久,沿断裂高山河谷形成了数条传统贸易通道,其中主要的通道有4条[18, 44-45]:从不丹的帕罗沿帕罗河谷经则莫拉山口进入西藏帕里,再至拉萨(图4编号14),早期英国派遣波格尔和特纳入藏试图打通印度与西藏之间的贸易通道,均走这条路线;从不丹的普那卡沿桑科什河谷至康马,再到江孜、日喀则和拉萨等地(图4编号15);从不丹沿洛扎河谷至西藏拉康、洛扎县境内,最后抵达拉萨(图4编号16);从塔希冈沿玛纳斯河(勒布沟)到达达旺、错那,最后抵达拉萨(图4编号17)。

3.1.6 藏南通道 藏南地区为中国传统门巴族、珞巴族和僜人的主要聚居地,分为珞瑜、门隅和察隅三个地区,自古以来就与藏族地区及阿萨姆地区进行贸易往来,并在边境地区形成一些传统边贸市场和贸易点[46,47]。其中进行贸易往来的主要通道有4条:达旺通道,从乌达古里出发,经德让宗、色拉山口等地到达达旺,然后再从达旺至错那和拉萨等地(图4编号18);西巴霞曲(又称苏班西里河)通道,从阿萨姆地区沿西巴霞曲河谷而上,至宗教圣地扎日山转山终点塔克新(图4编号19);墨脱通道,从阿萨姆地区的巴昔卡出发,沿雅鲁藏布江河谷而上,经更仁、墨脱等地至波密地区(图4编号20);察隅通道,从阿萨姆地区的萨地亚出发,沿察隅河河谷而上,经瓦弄、白玛(下察隅)等地至察隅地区(图4编号21)。

3.2 传统贸易通道的演变过程

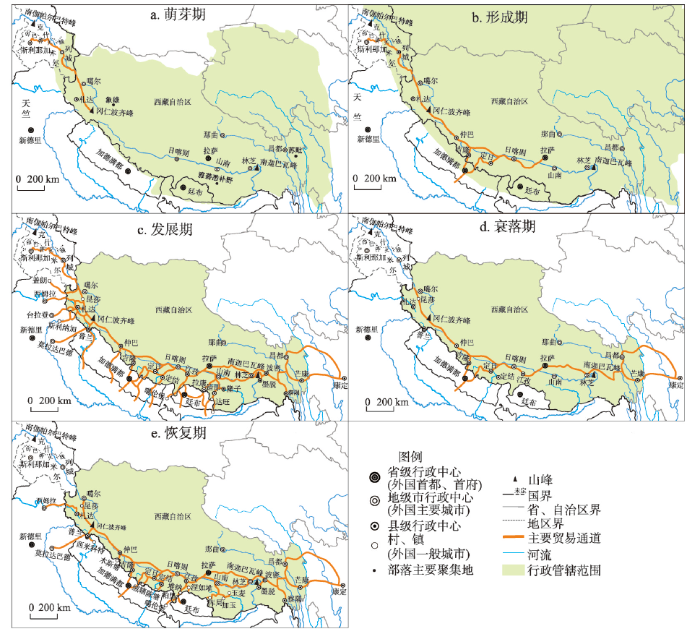

喜马拉雅地区传统贸易通道在自然和人文因素的综合影响下而不断变迁,根据不同时期对通道造成严重影响的重大历史事件,将通道的演变过程划分为萌芽期、形成期、发展期、衰落期和恢复期5个时期(图5)。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5喜马拉雅地区传统贸易通道的演变过程

注:基于自然资源部标准地图服务网站为GS(2016)1609号标准地图制作,底图边界无修改。

Fig. 5Evolution of the traditional trade routes in the Himalayan region

3.2.1 萌芽期(公元7世纪之前) 近年来考古新发现和历史文献记载表明,早在距今5000年左右(旧石器时代晚期和新石器时代),西藏高原就与喜马拉雅山脉周边地带、南亚地区、中原地区及黄河上游地区有密切联系[36, 48-49]。进入到早期金属时代,该时期大约为西藏高原的“小邦”时期,各部落之间的贸易往来伴随战争而展开,并逐渐形成了象雄王国、雅隆悉补野小邦和苏毗小邦三足鼎立的局面[50]。以西藏西部地区为中心的象雄王国凭借其优越的地理位置优势,在汉晋时期就已经成为一个与西域新疆、中亚、南亚次大陆等地有着密切联系的区域性政治、文化、商贸中心,初步开通了从西藏高原通往西域、南亚等地的“高原丝绸之路”[51],这主要是通过喜马拉雅地区的拉达克地区实现[4](图5a)。公元6世纪之后,雅砻部落征服象雄及其他各部,形成吐蕃王朝,完成对西藏高原的统一,为通道的形成奠定了基础。

3.2.2 形成期(7世纪—842年) 公元7世纪到842年,是吐蕃鼎盛时期,建都拉萨(逻娑),与象雄、木雅、泥婆罗、唐等地进行联姻,开辟了从吐蕃至南亚的丝绸之路分支—唐蕃古道和蕃尼古道[52]。打通了拉萨至阿里地区、克什米尔拉达克地区至中亚和南亚地区的食盐之路和麝香之路[53]。随着佛教在吐蕃的迅速发展,藏传佛教开始向不丹、锡金、拉达克等喜马拉雅山脉南麓地区迅速传播,逐步开辟与这些地区的贸易和朝圣通道(图5b)。

3.2.3 发展期(842—1959年) 公元842年,吐蕃国王朗达玛发动了“灭佛”事件,从此吐蕃进入分裂时期,西藏西部地区进一步分化为古格、拉达克、普兰3个同源分立的地方政权[54],造成大量佛教徒逃向周边阿里、尼泊尔、不丹、锡金等地区[55],通道呈现出一定程度上的衰落。13世纪末期,元朝将西藏纳入版图,结束了西藏的割据状态,并在境内设立驿站,促进了通道的建设与发展;明朝沿袭元朝对藏统治,并与周边锡金、不丹等地区建立宗藩关系,逐渐形成了“朝贡贸易”体系。16世纪末至17世纪中叶,西方传教士打着传教的旗帜从阿里地区入藏,其主要目的是寻找一条通往中国的陆路通道,希望将欧洲资本主义商品销往中国,最后以失败而告终[5]。18世纪,英国介入南亚次大陆,开始从喜马拉雅山脉各个方向寻求通往中国内地的陆路通道,击败尼泊尔,吞并喜马拉雅山脉西段的加瓦尔与库马盎地区,控制西部地区通道[56,57];侵占大吉岭、不丹、阿萨姆平原地区,控制中不通道;1904年武力入侵西藏,打通了噶伦堡至拉萨通道,开放了亚东、江孜、噶大克3个通商口岸[58];1914年英国非法划定麦克马洪线,试图控制和打通藏南地区的达旺通道、察隅通道和墨脱通道[59,60,61]。新中国成立后,1954年川藏公路建成通车;1954年4月29日与印度签订了《中华人民共和国、印度共和国关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》,开放了噶大克、普兰宗(塔格拉各特)、姜叶马加尔果、姜叶马查克拉、热姆惹、董不惹、波林三多、那不拉、尚格齐和扎锡岗10个边贸市场,什布奇山口、玛那山口、尼提山口、昆里宾里山口、达玛山口和里普列克山口(强拉山口)6个山口。1956年签订《中尼协定》,中尼贸易通道得到恢复和发展(图5c)。

3.2.4 衰落期(1959—1962年) 1959年3月,西藏拉萨发生叛乱事件,印度借机干涉中国内政。1959年4月,印度开始对中国西藏实施禁运,刁难和阻挡通过噶伦堡至拉萨通道前往锡金经营、驮运货物的西藏商人和骡帮,干扰中国驻印度噶伦堡、加尔各答两地商务代理处的正常活动。1959年中期,印度公开挑起边界争端,同年8月挑起朗久事件,10月挑起空喀山口事件,导致中印关系急转直下。根据中印通商和交通协定将于1962年6月3日期满失效,1961年12月3日,中国政府照会印度政府,建议两国政府举行谈判。印度不仅拒绝通商和交通协定谈判,而且开始挑起边界争端。1962年5月,中国政府再次照会印度,希望两国政府回到谈判桌上,举行通商和交通协定谈判,但是遭到印度政府的拒绝。在中印协定期满失效后,中国驻印度噶伦堡和加尔各答商务代理处随之撤销。1962年年底,中印边界冲突爆发,中印、中锡、中不贸易通道全部关闭,中尼通道只剩下樟木和吉隆两条通道(图5d)。

3.2.5 恢复期(1962年至今) 中印边界冲突后,西藏边境贸易全部集中于中尼通道,先后开通了樟木、普兰、日屋—陈塘、吉隆、里孜5个口岸。据中国商务部数据统计显示,中尼贸易额由2000年的2.04亿美元上升到2018年的11亿美元。20世纪80年代,中印关系解冻,中印通道开始恢复,于1992年和1993年先后恢复了强拉山口、什布奇山口的边境贸易;2006年7月6日重新开放乃堆拉山口的边境贸易;2015年6月,增开乃堆拉山口作为印度官方香客的朝圣新路线。其他的边境小额贸易市场虽然有所恢复,但受中印边境关系影响,多数处于关闭状态。据实地调查显示,札达县楚鲁松杰乡、日土县都木契列近年来受中印关系影响逐步关闭;隆子县的加玉乡、准巴乡、斗玉乡和玉麦乡尚存有边境小额贸易往来。改革开放后,中不边境的小额贸易有所恢复[17],但受印度对不丹的外交控制影响,中不至今未建交,通道主要被印度控制。据实地调查显示,当前中不之间的边贸市场主要集中在康马县涅如堆乡、错那县库局乡、亚东县帕里镇和堆纳乡、洛扎县色乡等地(图5e)。

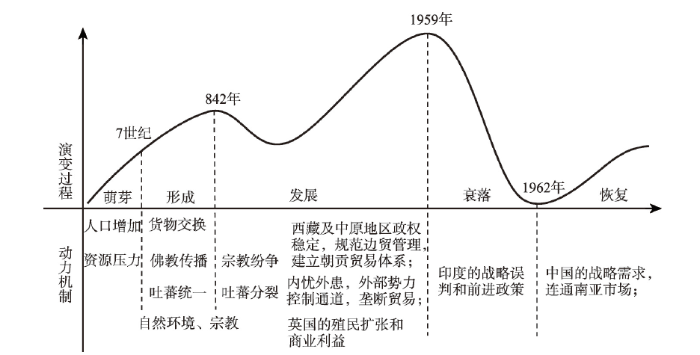

3.3 传统贸易通道演变的动力机制

喜马拉雅地区传统贸易通道的演变是以自然环境和宗教传播为基础,在西藏及中原地区政权稳定、边贸政策和不同时期的战略利益的驱使下,而不断发生变化(图6)。自然环境的差异性促使人们为满足基本生活需求而进行货物交换,促进了通道的萌芽;宗教的传播逐步将通道连通,促进了通道的形成和发展;西藏及中原地区政权稳定与相应的边贸政策,以及不同时期的战略利益进一步推动了通道的发展、衰落和恢复。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6喜马拉雅地区传统贸易通道演变的动力机制

Fig. 6Driving mechanism of the evolution of traditional trade routes in the Himalayan region

3.3.1 货物交换和佛教传播推动通道的萌芽和形成 史前时期各部族之间生产力的发展、人口数量的增加及生存环境和资源压力等条件,促使彼此间需要依靠贸易来维持和发展。喜马拉雅山脉北侧畜牧业发达,盛产羊毛、食盐、硼砂等物品,而山脉南侧盛产大米、小麦等粮食作物,人们为满足基本生活需求而产生盐粮交换,并形成了相互依赖的农业—贸易—牧业经济系统[62]。同时,从货物运输的距离和成本来看,边境地区比印度恒河平原和中国内地具有显著优势[27]。因此,以满足基本需求而发展起来的传统货物交换推动了通道的萌芽和形成。

吐蕃时期借助佛教开通了唐蕃古道和蕃尼古道等通道。克什米尔、不丹和锡金等都信仰佛教,都是西藏的附属。同时,西藏阿里地区的冈仁波齐峰和玛旁雍错被印度教、佛教、苯教和耆那教视作共同信仰的神山和圣湖[37]。自古以来,喜马拉雅地区的民众就有通过强拉山口、什布奇山口等通道朝拜神山圣湖的传统,这些通道即是朝圣通道,也是传统贸易通道。

3.3.2 西藏及中原地区政权稳定和边贸政策、英国的殖民扩张和商业利益推动通道的发展

吐蕃统一青藏高原,打通内外通道,连接中亚、南亚和东亚。中原地区建立强大统一王朝时期,采取积极的边疆政策,高度重视加强与包括西藏地区在内的边疆地区的交通联系,并逐步建立朝贡贸易体系,促进了通道的发展。18世纪以前,喜马拉雅地区的贸易主要被克什米尔和巴勒布(今尼泊尔)的商人控制,并享有贸易特权,贸易主要集中于吉隆和聂拉木2条通道[49]。1791—1793年因商业贸易和货币而引发廓尔喀战争,战后清政府颁布实施《钦定藏内善后章程二十九条》,对边境贸易进行规范化管理,确立了喜马拉雅周边地区与清朝的朝贡关系。而在历代王朝的衰落时期,以及内地处在多个政权分治时期,其对青藏高原地区的经营能力相对减弱,通道被外部势力掌控。尤其是在1912—1949年,由于国内政局动荡,英国等帝国主义势力插手破坏,不断鼓噪“西藏独立”,竭力阻断内地与西藏之间的联系,控制喜马拉雅地区通道,垄断贸易。1904年,英国入侵西藏,签订《拉萨条约》,在亚东、江孜和噶大克通商口岸设立商务代表公署,享有贸易特权,利用殖民手段逐步开拓和控制喜马拉雅地区的通道[16]。

在殖民扩张和商业利益的驱使下,从西方传教士开始,一直寻求打通至中国内地的陆路通道,直到英国殖民时期才打通噶伦堡至拉萨的通道。从英国打通通道的方式来看,首先,利用工业革命的技术手段,降低生产成本,种植茶叶,发掘硼砂、盐等替代产品[62];其次,通过修建铁路、公路等基础设施,改善可达性,降低运输成本,增强喜马拉雅地区与印度恒河平原地区的贸易往来,削弱喜马拉雅地区的传统货物交换;最后,通过战争吞并喜马拉雅山脉诸国,构建以英国为中心的“条约关系”替代以中国为中心的传统“朝贡贸易”体制[63],控制和打通喜马拉雅地区的主要传统贸易通道,垄断贸易往来,将喜马拉雅地区连入南亚市场,并一直延续到1959年。但受第二次世界大战影响,藏南地区的达旺通道、察隅通道等通道打通未能实现。

3.3.3 印度的战略误判和前进政策导致通道的衰落 1947年印度独立后,试图继承英国殖民的遗产,继续控制喜马拉雅地区的主要传统贸易通道,垄断地区贸易。1950—1962年期间,先后2次利用通道的控制对中国西藏实施贸易管制和禁运[10,11]。同时,由于印度对中国实行战略挑衅,认为“只要印度不对中国阵地发动进攻,无论印度派出多少哨所和巡逻队进入中国主张和占据的领土,中国都不会进行干预”,并开始实施“前进政策”[64]。最终导致1962年中印边界冲突,造成通道迅速衰落。

3.3.4 中国的战略需求推动通道的恢复和建设 20世纪80年代,中印关系改善,传统贸易通道开始恢复,但由于战略互信及边界争端问题,边境通道恢复和建设缓慢。从已开通的什布奇通道、强拉通道和乃堆拉通道来看,主要表现为:商品清单过时(商品清单还停留在19世纪末—20世纪初的水平),单向贸易(只允许印度商人到西藏进行交易,而西藏商人不能进入印度一侧)[28, 65],只考虑通道的宗教朝圣功能,而忽视通道的商贸功能。从未开通通道来看,主要表现为:吞并锡金,限制乃堆拉通道的发展;控制不丹,阻断中不通道;在藏南地区设立阿鲁纳恰尔邦,并实施蚕食策略,挑起边界争端,拉拢日本和美国介入地区基础设施建设等,阻断藏南通道和西部通道。

“一带一路”倡议是当前中国统筹内外发展的重大战略[66]。针对南亚地区提出了孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊、南亚大通道建设、中尼印经济走廊和环喜马拉雅经济合作带等具体战略。然而孟中印缅经济走廊进展缓慢,中巴经济走廊的建设风险日益凸显[67]。南亚大通道建设、中尼印经济走廊和环喜马拉雅经济合作带都需要跨越喜马拉雅山脉连接南亚腹地,喜马拉雅地区的传统贸易通道将是战略实施的关键,迫切需要继续恢复和建设这些通道。

尼泊尔和不丹一直被视作“夹在两块巨石之间的山药”[68]。印度试图通过双边协议来在南亚建立其霸权地位,并控制和干预尼泊尔、不丹等国的国家主权[69]。2015年9月,由于尼泊尔推出新宪法未能满足印裔马德西人的诉求,印度突然对尼泊尔实施能源禁运,导致长期依赖印度能源运输线路的尼泊尔经济几乎陷入停滞。然而,中国当前的南亚大通道建设、中尼印经济走廊和环喜马拉雅经济合作等战略,符合尼泊尔渴望成为“中印之间的经济和文化桥头堡”发展诉求[29]。因此,中尼通道的恢复和建设将是中国战略实施的首选。

印度是南亚市场的主体,2004年以来,中国一直是印度最大的进口来源、第三或第四大出口市场,2013年开始成为印度最大的贸易伙伴,印度对中国出口的产品以资源型产品与原材料等初级产品为主,而中国对印度出口的产品以劳动密集型工业制成品为主,双方的互补性较强。但当前中印贸易主要通过海上通道完成,陆路通道的开发利用潜力较大。同时,由于中印边境通道的长期关闭,导致边境地区呈现出空心化[56],传统边贸市场消失,城镇衰落,农户生计方式发生变化[65],通过古老贸易路线发展起来的牢固的社会文化联系正在消失[62]等问题突出。但是边境地区旅游资源丰富,喜马拉雅山脉被印度教徒视作“精神空间”,朝圣旅游已成为喜马拉雅山脉西段南坡地区社会经济发展的主要驱动力[70]。印度喜马偕尔邦边境地区多数受访者认为从什布奇通道前往神山圣湖朝圣的路线更短且更容易,通道的旅游开发潜力巨大[62]。中国第六次援藏工作会议提出“将西藏建设成为重要的世界旅游目的地”。据统计显示,2018年西藏接待旅游人次达到3368.7万,实现旅游收入490.1亿元,创下历史新高,旅游业已逐渐发展成为西藏的支柱产业。为此,以旅游业的合作与发展来促进中印通道的恢复和建设,振兴边境地区,增强战略互信,符合中印两国的共同利益。尤其是在经济全球化背景下,地缘政治时代的对抗、冲突逻辑,正逐步让位于地缘经济时代的竞争逻辑[71]。中印两个大国的崛起需要彼此间的合作与发展,从阻断通道转变为恢复和建设通道,从军事对抗转变为经济合作。

4 结论与启示

4.1 结论

基于GIS技术手段,采用历史文献资料及实地调查数据,对喜马拉雅地区传统贸易通道的空间分布特征、演变过程及动力机制分析表明:(1)喜马拉雅地区主要的传统贸易通道有21条,其中中尼通道6条,中不通道4条,中印通道11条,自西向东在空间上形成了“一横多纵”的空间格局。

(2)根据不同时期对通道产生重大影响的历史事件,将通道的演变过程划分为萌芽期(7世纪以前)、形成期(7世纪—842年)、发展期(842—1959年)、衰落期(1959—1962年)和恢复期(1962年至今)5个时期。其中,萌芽期表现为高原人类活动扩张和部落之间的征伐促使通道的初步连通。形成期表现为吐蕃的统一和扩张促进通道的形成。发展期表现为3个方面:① 因宗教纷争而导致通道出现一定程度的衰落;② 喜马拉雅地区形成以中国为中心的“朝贡贸易”体制,通道得到恢复和发展;③ 西方传教士和英国殖民者围绕打通至中国内地的通道而进行的百年探索,最后于1904年以武力形式打通了噶伦堡至拉萨通道,该通道发展至1959年成为喜马拉雅地区最主要的贸易通道。衰落期表现为中印边界冲突导致通道关闭。恢复期表现为,20世纪80年代以来随着中印关系改善,传统贸易通道才开始逐步恢复。

(3)喜马拉雅山脉南北两侧的自然地理环境差异性为通道的形成提供了基础,人们为满足生存需求而进行以“盐粮交换”为主的货物交换促进了通道的萌芽。藏传佛教的引入和传播促进了通道的形成和发展,但也因宗教纷争而导致通道衰落。西藏及中原地区政权稳定,规范边贸管理,促进了通道的有序发展;反之则通道被外部势力控制,垄断贸易。英国的殖民扩张和商业利益推动了通道的发展。印度的战略误判和前进政策引发了中印边界冲突,导致通道迅速衰落,造成喜马拉雅地区长期陷入封闭、落后状态。中国“一带一路”倡议在南亚地区的战略需求将推动通道的恢复和建设,但战略互信和边界争端问题将是通道恢复和建设面临的主要障碍,以旅游发展和振兴边境地区为基础,将是通道恢复和建设的主要切入点。

4.2 启示

(1)基于传统边境贸易产品和交通方式的转变,重新对边贸市场进行规划和建设,促进通道的建设和发展。随着交通方式和科学技术的发展,传统的盐粮必需品已基本被各国国内市场所替代,边境贸易产品由传统的盐粮交换向轻工业产品转变;交通运输方式由人背畜驮向汽车等现代交通运输转变;道路类型由传统的骡马道向公路或铁路转变。贸易产品、运输方式和道路类型的转变,将对传统边境贸易市场建设带来新的要求,重新规划和建设边贸市场,促进通道的建设和发展。(2)改变长期以来形成的“喜马拉雅天然屏障”思维,加强对传统贸易通道多视角的调查和研究,充分发挥通道的商贸文化交流功能,促进南亚大通道建设。从吐蕃的兴衰到西方传教士及英国殖民者对喜马拉雅地区传统贸易通道的探索和把控,充分发挥了通道的商贸功能。然而印度的战略误判和前进政策却是将通道封锁,使该地区长期陷入封闭状态。面对这种变化,需要从多个视角系统分析传统通道的恢复和建设,充分利用喜马拉雅地区连接南亚腹地的桥头堡优势,整合东亚和南亚两大市场。

(3)多视角分析和探讨印度的前进政策和蚕食策略对中国边疆地区的稳定及南亚大通道建设造成的不利影响,提出通道的建设和管控策略,积极服务于南亚大通道建设。1962年的边界冲突虽然换来了近几十年的和平发展,但印度的前进政策和蚕食策略并未停止,沿主要传统通道步步为营,不断蚕食边界领土。2017年6月18日的洞朗对峙事件,2019年9月13日的班公湖对峙事件,2019年10月31日,印度政府强行成立“查谟和克什米尔直辖区”和“拉达克中央直辖区”。面对印度的前进政策和蚕食策略,中国需要以通道建设为切入点,研究和制定通道的建设和管控策略,服务于南亚大通道建设,促进西藏边疆地区的稳定与发展。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

DOI:10.11821/xb201201001 [本文引用: 1]

The shelter function of Tibetan Plateau has an important effect on the ecological security in China, even in Asia. Under the joint influence of global change and human activities, ecosystem destabilizing and resources and environment pressure increasing emerge on the Tibetan Plateau, which have caused some problems, including significant glacier retreat, serious land degradation, aggravated soil erosion and water loss, increased threats to biodiversity along with decreased rare and specious biological resources, and natural disasters increasing. These problems have a great influence on regional ecological security shelter function on the plateau. Based on the relevant research and practical experience in ecological construction, some suggestions are proposed to strengthen ecological protection and construction of the national ecological security shelter zone on the Tibetan Plateau at present, namely, strengthening basic research on the Tibetan Plateau ecological shelter impacts and regional ecological security enhancement and climate change mitigation; developing the key technology of protection and construction of the national ecological security shelter zone on the plateau and demonstration; striving to set up a monitoring system of ecological shelter function, intensifying evaluation of protection and construction efficiency of ecological security shelter zone, perfecting evaluation systems and standards, and summarizing experience, so as to enhance the overall function of national ecological security shelter and to further take the initiative in dealing with global change.

[本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.1520844113URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jrurstud.2019.01.016 [本文引用: 2]

To date, the role of borderlands in global production networks is an under-researched topic. In this study, we take the production network of the highly valuable non-timber forest product ophiocordyceps sinensis (yarsagumba) as a case to study the trans-border connectivities of state and non-state actors in the borderland of India, Nepal and China located within the rural Kailash Landscape. We present the results of an in-depth qualitative study on the informal trade networks through which non-state actors transport yarsagumba from India to Nepali markets, and on the related governmental marketing mechanisms for non-timber forest products in India and Nepal. By looking through the lens of borderland studies we focus our analysis on the power and embeddedness of state authorities and non-state actors on both sides of the border within these legal and illegal trade networks and relate the findings to the function of borders as both material and institutional demarcation lines. Our case study shows that state authorities and non-state actors are closely enmeshed with each other, using or bypassing state regulations for their own benefits. This reproduces a 'licit' but illegal cross-border trade system. Besides economic interdependencies, social relations between actors are crucial for building trust between business partners who deal with high product values and cash flows outside formal regulatory spaces or between different regulatory spaces across state borders. We conclude that the power and embeddedness of actors in the production networks enable a network dynamic that undermines the function of the border as a line of separation.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11629-008-0178-9URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/10670564.2013.766387URL [本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1038/nclimate2237URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jhg.2015.06.015URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1177/000944550504200103URL [本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.polgeo.2012.12.002URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

The rise and fall of the great powers undoubtedly is not dominated by geo-political and geo-economic rules. Since the end of the Cold War, with the rapid economic development of China and other emerging countries, the international power structure is undergoing profound restructuring and the world is entering the new geo-political and geo-economic era. At present, China's geopolitical environment has become increasingly complex and its peaceful development urgently needs geopolitical and geo-economic theoretical support. Based on analysis of the current world geopolitical and geo-economic development trend, this paper discusses the ideological origins on the fundamental role of geography in the development of geopolitics and geo-economics; analyzes the deficiencies of the Chinese geographers in the field of geopolitics and geo-economics; and then puts forward some suggestions how to strengthen the geopolitical geo-economic studies.

[本文引用: 1]