,1, 邱林1, 王文川1, 陈晓楠

,1, 邱林1, 王文川1, 陈晓楠 ,2, 段春青3

,2, 段春青3Characteristics analysis of drought and flood for corn in Xi'an city based on information diffusion and chaos theory

CHEN Haitao ,1, QIU Lin1, WANG Wenchuan1, CHEN Xiaonan

,1, QIU Lin1, WANG Wenchuan1, CHEN Xiaonan ,2, DUAN Chunqing3

,2, DUAN Chunqing3通讯作者:

收稿日期:2019-06-11修回日期:2020-06-3网络出版日期:2020-09-25

| 基金资助: |

Received:2019-06-11Revised:2020-06-3Online:2020-09-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

陈海涛(1974-), 河南郑州人, 博士, 副教授, 主要从事农业干旱与水文水资源研究。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (2622KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

陈海涛, 邱林, 王文川, 陈晓楠, 段春青. 基于信息扩散和混沌理论的西安市玉米生育期旱涝特征. 地理学报[J], 2020, 75(9): 1893-1906 doi:10.11821/dlxb202009006

CHEN Haitao, QIU Lin, WANG Wenchuan, CHEN Xiaonan, DUAN Chunqing.

1 引言

随着全球气候变暖,极端自然灾害事件频繁发生,严重影响人类生活、生产和经济发展,其中旱涝灾害是全球最普遍的自然灾害[1,2]。旱涝具有频率高、持续时间长、影响范围广等特点。由于气候和地形等原因,中国旱涝灾害频繁发生,给农业生产带来巨大影响。旱涝灾害的研究已成为灾害学领域的研究热点,国内外****进行了大量研究,并取得了较丰硕的成果:基于气温、降水等气象因子建立旱涝评估指标,如降水距平百分率[3]、降水温度均一化指标[4]、标准化降水指数(Standardized Precipitation Index, SPI)[5]、标准化降水蒸散指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, SPEI)[6]、Z指数[7]、帕尔默指数[8]等;对农业旱涝灾害的阈值以及旱涝时空分布特征等内容进行研究[9,10],如水分盈亏指数[11]、Mann-Kendall(M-K)趋势分析[12]等;作物趋势产量模拟分析,研究旱涝对产量的影响,如滑动平均模型[13]、logistic函数[14]、多项式回归[15]等。

在对区域农作物旱涝特征分析中应考虑以下几方面问题:① 选择确定用于进行旱涝评估的指标时,应综合考虑评价的科学性、数据获取的容易性,以及计算的简便性等。② 由于作物不同的生育阶段对水分的敏感程度不同,应基于作物各生育阶段分析旱涝情况,以及对作物产量的影响。③ 由于区域旱涝演化涉及因素众多,且存在非线性和不确定性。为更好地进行旱涝特征分析,需借助现代信息处理和数据挖掘技术手段,根据历史数据进行自适应计算,从中发掘规律和知识,提炼各因素间的非线性关系等。

利用降水和温度构建评估指标,能够直接表征旱涝的情况,数据相对容易获取,且计算简便,常见的有SPEI指数、降水温度均一化指标等;混沌时间序列分析是近几年快速发展的一种非线性理论,已逐步应用于多个领域中。通过重构相空间,寻找出时间序列隐藏在吸引子中的演化规律,进而实现时间序列短期预测[16,17,18];信息扩散技术也是近些年兴起的数据处理方法,通过将数据点转化为模糊集,充分利用样本的位置信息,特别适用于样本数量不多、不完备条件的数据分析[19,20]。

综上所述,本文以西安市为典型研究区域,选取当地主要作物玉米为研究对象,对比分析SPEI指数和降水温度均一化指标旱涝评估效果,计算得到西安市玉米各生育阶段的旱涝程度的时间序列;通过信息扩散技术,光滑样本数据,研究玉米各生育阶段的旱涝演变趋势和规律,并应用混沌时间序列分析方法,分析各生育阶段旱涝时间序列混沌特征和估计发展趋势;利用信息扩散近似推理模型研究玉米产量对各生育阶段旱涝程度的相关性。本文拟探讨利用信息扩散和混沌时间序列这些现代信息处理技术,在市级尺度下,从数据挖掘角度分析区域旱涝变化的规律,并验证所建立的模型的可行性和有效性,以期为当地抗灾减灾提供科学依据。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

西安市位于渭河流域中部,北邻渭河和黄土高原,南临秦岭,处于107°40'E~109°49'E、33°39'N~34°44'N之间,面积10096.81 km2。西安市作为陕西省省会,现管辖11个区、2个县(图1),包括新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区和鄠邑区,以及蓝田县和周至县,行政区划简图如图1所示。西安市区建成面积565.75 km2,常住人口近900万人。西安属于温带半干旱、半湿润大陆性季风气候,四季分明,春季气温波动大,夏季宜伏旱,秋季多阴雨,冬季寒冷干燥,全市多年平均气温13.3 ℃,多年平均降水量740 mm,降水在空间上的分布由北部平原向南部山区递增,降水年际变化大,年内分布不均匀,降水多集中在7—10月。夏玉米是西安市重要的粮食作物,玉米种植面积目前超过15万hm2,旱涝是影响玉米产量的最大灾害。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1西安市行政区划简图

Fig. 1Sketch of administration divisions in Xi'an

2.2 数据来源

对西安市玉米主要生育期旱涝演化特征研究,所需的数据主要为温度、降水以及玉米单产等数据。西安市1951—2015年各旬降水和温度数据来源于中国气象数据网[21];西安市1951—2015年玉米单产数据来自于西安市历年统计年鉴。2.3 信息扩散与混沌分析技术

2.3.1 信息扩散近似推理 在样本数量较少或数据不完备条件下,传统统计方法一般很难得到满意的稳定结果。由于数据数量少,样本个数的少量变化,或样本较小的测量误差都将可能对统计量的计算结果引起较大改变,难以得出稳定统计规律。信息扩散技术针对小样本或数据不完备的情况,通过将传统的样本数据点转化为模糊集,充分利用样本点的位置信息和群体模糊性,挖掘出尽可能多的有用信息,提高系统识别精度。此外,在利用信息扩散技术进行回归分析时,充分考虑每组样本提供的相关关系模糊信息,能够通过自适应计算得到变量之间的非线性回归关系。与传统插值方法相比,例如,拉格朗日插值、3次样条插值,信息扩散回归分析属于拟合方法,拟合曲线绘制考虑与数据点的整体偏差,而插值方法得到的曲线须通过数据点。通过拟合方法得到回归曲线比插值曲线更好地反映因素间的变化趋势。与常见拟合方法相比,例如,线性回归、多项式回归、指数回归、神经网络等,基于信息扩散技术的回归分析不仅计算简便,而且能够在较好地体现整体趋势的同时,不需人为将数据分组,即可自动拟合出局部的趋势变化,得到光滑的、波动起伏的回归曲线。

信息扩散近似推理是实现2个变量间的非线性回归计算模型,主要步骤如下[19]:

(1)设l组输入、输出样本序列{(x1, y1), (x2, y2), …, (xl, yl)},根据样本值的大小分布,分别确定输入变量x和输出变量y的离散论域U={u1, u2…, us},V={v1, v2, …, vr},由下式将(xi, yi)转化为模糊集:

式中:hx、hy分别为输入和输出样本的信息扩散系数,根据样本长度l,以及输入、输出样本中的最大值、最小值计算:

式中:a、b分别代表输入(输出)样本中数据的最小值、最大值。

(2)根据样本点(xi, yi)转化的模糊集(Ai, Bi)得出一组模糊关系Ri,由下式计算:

(3)针对用于进行推理输入数据x0,推求相应的输出量y0的估计值。将x0由下式转化为模糊集:

式中:d可取|u1-u2|。

利用x0变换后的模糊集和模糊关系Ri,进行模糊推理,由下式计算:

设v'满足:

式中:v'为根据第i组样本计算得出y0的一个估计值,记作

(4)按上述方法,针对每组样本进行计算,共可得出l个y0的估计值与相对应的权重,进行加权平均,得出最终的估计值,由下式计算:

式中:

2.3.2 混沌时间序列分析 所谓混沌是指在确定性系统中出现的一种貌似无规则的、类似随机的现象。它普遍存在于自然界和人类社会中,是有序与无序的统一,确定性与不确定性的统一。由于混沌对初始值的敏感性,使得长期不可预测,但根据观测资料进行短期预测是可行的,多年来研究提出了多种混沌时间序列预测方法,常见有全域法、局域法、加权零阶局域法、加权一阶局域法等。应用混沌分析对时间序列进行预测,首先要对时间序列进行混沌识别,判断时间序列是否具有混沌特征,常见的方法有相关图法、功谱率法、最大李雅普诺夫指数法等。根据相关文献[22,23,24]对各类方法的对比,本文采用最大李雅普诺夫指数法进行混沌识别,使用加权一阶局域法进行预测。

判断系统的动态行为是否具有混沌特征,通常关注混沌吸引子的两个突出特征:① 系统对初始值的敏感性;② 相空间吸引子的分形维特征。利用最大李雅普诺夫指数λ1对时间序列进行混沌特征判断是最常用方法之一,主要计算步骤如下:

(1)对于时间序列{xn, n=1, 2, …, N}进行快速傅立叶变换计算平均轨道周期P。时间序列经过快速傅立叶变换后,得到下式:

式中:i为虚数单位,i 2 = -1;N为样本数量。计算时间序列的频率为:

频率的倒数为周期。根据有关研究以功率对周期加权并计算加权平均能取得较好平均周期计算结果[24,25]。功率由下式计算:

利用下式计算平均周期P:

(2)对时间序列xn计算时间嵌入维数m和时间延迟τ,本文使用在实际中应用很好的C-C方法[23]进行计算。在此基础上,重构相空间,得到Yi = (xi, xi+τ, …, xi+(m-1)τ),i=1, 2, …, M,其中,M = N-(m-1)。

(3)寻找相空间中每个点Yi的最邻近点Yj,设每组最邻近点对的初始距离为di(0)。寻找过程中限制短暂分离,即要求|i-j| > P。

(4)对相空间的点和其最邻近的点,计算演进k步后的两者之间的距离di(k)。

(5)对于每个k,计算所有的ln(di(k))的平均值y(k),由下式计算:

式中:y(k)为计算后得到的序列;q为非0的di(k)的数量;h为采样周期,本文用于研究的样本为以年为单位的序列,取h = 1;K为实际计算中所选择的最多演进步长。

(6)利用最小二乘法对序列y(k)进行一元线性回归,得到的直线斜率为最大李雅普诺夫指数λ1。利用λ1对时间序列的混沌特征进行判断,当λ1 > 0认为系统具有混沌特征,λ1越大混沌特征越明显。当判断得出时间序列具有混沌特征,利用重相空间得到的向量集Yi(i =1, 2, …, M = N-(m-1)),应用加权一阶局域法进行预测,具体步骤如下:

① 寻找邻近点。在相空间中计算寻找出YM的q个最邻近点,Yk(k = a1, a2, …, aq)。设Yk到YM的距离为di(i = 1, 2, …, q),dm是di中的最小值。定义Yk的权重Pk为:

② 局域线性拟合。一阶加权的线性拟合为:

式中:a、b为待定参数,利用加权最小二乘法进行计算得出。

③ 推算原时间序列未来时刻预测值。根据计算得出的参数a、b,预测向量YM+1:

式中:向量YM+1中只有最后的分量xN+1未知,则:

2.4 生育阶段旱涝程度评估

2.4.1 夏玉米生育期确定 关中地区的夏玉米生育期一般在6月上旬至9月下旬,参考全国《灌溉试验规范》(SL13-2015)中玉米生育阶段的划分标准,以及关中地区夏玉米生育期划分的相关研究成果[26],将西安市夏玉米生育期具体划分阶段如下:6月上旬至6月中旬为“播种—出苗”期,6月下旬至7月中旬为“出苗—拔节”期,7月下旬至8月上旬为“拔节—抽雄”期,8月中旬至9月下旬为“抽雄—成熟”期。2.4.2 降水温度均一化指标 降水温度均一化指标是根据标准化的气温距平与标准化的降水距平的差值来确定旱涝的程度[4, 7],而气象因子的标准化是通过均值和标准差进行计算。根据西安市玉米历年各生育阶段的降水量和平均气温数据,利用降水温度均一化指标计算得出历年玉米各生育阶段的旱涝序列,计算公式如下:

式中:T为玉米某年某生育阶段的气温(℃);T '为玉米该生育阶段的多年平均气温(℃);R为玉米该年此生育阶段内降水总量(mm);R '为玉米该生育阶段的多年平均降水量(mm);σT为玉米该生育阶段多年温度标准差;σR为玉米该生育阶段多年降水标准差;I为计算得出的玉米该年此生育阶段的旱涝程度,参考相关的等级划分成果[27],本文将旱涝程度划分如下:I ≤ -3为重涝,-3<I ≤ -2为中涝,-2<I ≤-1为轻涝,-1<I<1为正常,1 ≤ I<2为轻旱,2 ≤ I<3为中旱,I ≥ 3为重旱。

2.4.3 SPEI指数 SPEI指数也是根据气温和降水计算旱涝程度,具体步骤如下:

首先,利用Thornthwaite方法计算月潜在腾发量ETi:

式中:ETi为月潜在腾发量;Ti为月平均气温;K为根据不同的纬度、平均昼长改正系数;I为年热量指数;m为常数,由I进行计算。对于作物生育阶段相应的潜在腾发量,则根据时间长短进行折算。

其次,计算月水分盈亏量计算:

式中:Di表示月水分盈亏量,正数表示水分盈余,负数表示水分亏缺,零表示水分平衡;Pi为月降水量。对于作物生育阶段相应的水分盈亏量计算,降水取相应的时段的累积量即可。

最后,基于三参数log-logistic方法概率分布计算SPEI指数:

式中:N为序列数;s = 0, 1, 2;

令P = 1-F(x),则:

式中:c0 = 2.5155,c1 = 0.8029,c2 = 0.0103;d1 = 1.4328,d2 = 0.1893,d3 = 0.0013。

根据SPEI指数进行旱涝分级标准如下:SPEI ≤ -2为特旱,-2<SPEI ≤ -1.5为重旱,-1.5 < SPEI≤ -1为中旱,-1<SPEI ≤ -0.5为轻旱,-0.5<SPEI<0.5为正常,0.5 ≤SPEI<1为轻涝,1 ≤ SPEI<1.5为中涝,1.5 ≤ SPEI<2为重涝,SPEI ≥ 2为特涝。

2.5 旱涝演化特征分析

首先,分析玉米各生育阶段旱涝程度变化的规律。利用信息扩散技术拟合年份序列和其对应的生育阶段旱涝程度值,分析旱涝的随着时间变化的趋势。通过信息扩散技术使得原样本数据系列光滑,得到光滑的波动的曲线,据此分析旱涝整体趋势和局部变化波动规律等。其次,对玉米各生育阶段旱涝变化趋势进行分析预测。在信息扩散技术处理基础上,分别对各阶段趋势序列进行混沌识别,计算序列的最大李雅普诺夫指数λ1,判断序列是否具有混沌特征。当最大李雅普诺夫指数λ1 > 0,表明时间序列具有混沌特征,利用加权一阶局域法对未来时刻进行预测。

2.6 作物产量影响分析

作物产量不仅与旱涝有关,还受品种、耕作水平以及防旱抗涝措施等诸多因素影响,因此,一般根据作物多年单产数据计算其各年的趋势产量[28],作为衡量作物当年产量丰歉的标准,用实际产量与趋势产量的残差表示增加或减少情况,计算公式如下:式中:yc为玉米某年气象产量(kg/hm2);y为玉米该年实际产量(kg/hm2);yt为玉米该年趋势产量(kg/hm2)。

利用减产率描述作物产量受影响的程度,由下式计算:

式中:

利用提出的基于信息扩散推理的滑动平均法[29]计算趋势产量,并据此计算减产率。

3 结果分析

3.1 旱涝等级分布分析

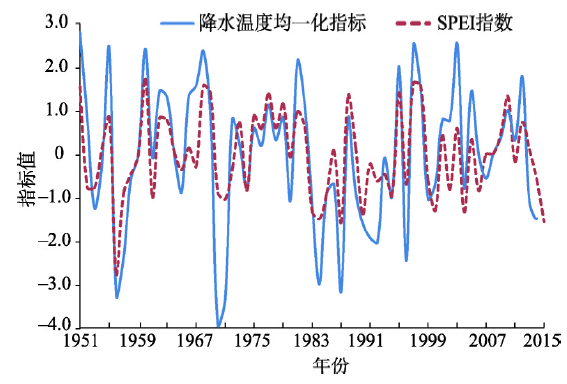

分别利用SPEI指数和降水温度均一化指标计算西安市1951—2015年玉米各生育阶段的旱涝程度。由于SPEI指数以负数表示干旱,而降水温度均一化指标以正数表示干旱,为方便比较,将SPEI指数结果均乘以-1。对结果进行对比,发现2种方法判断旱涝的结果整体上吻合(图2)。考虑到2种方法在本研究区评估结果相近,且降水温度均一化指标计算更加简单,本文采用降水温度均一化指标对玉米各生育阶段的旱涝程度进行计算。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2两种指标旱涝评估效果图

Fig. 2Effect chart of drought and flood assessment of two indexes

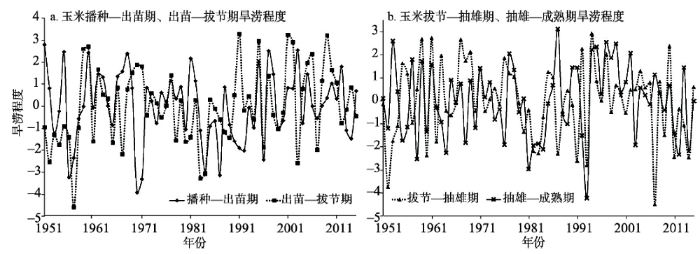

根据降水温度均一化指标计算西安市1951—2015年玉米各生育阶段的旱涝程度,计算结果如图3所示。图3反映了玉米各生育阶段的旱涝程度,从图3中直接观察难以看出规律,各阶段的旱涝程度随时间波动变化。利用旱涝程度数据,进行各生育阶段旱涝等级的统计分析,计算统计1951—2015年西安市玉米全生育期和各生育阶段旱涝等级分布比例(表1)。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3玉米不同生育阶段旱涝程度

Fig. 3Degree of drought and flood for corn in different phases

Tab. 1

表1

表1西安市玉米旱涝等级分布(%)

Tab. 1

| 旱涝等级 | 全生育期 | 播种—出苗 | 出苗—拔节 | 拔节—抽雄 | 抽雄—成熟 |

|---|---|---|---|---|---|

| 重涝 | 3.85 | 6.15 | 4.62 | 3.08 | 1.54 |

| 中涝 | 8.08 | 6.15 | 4.62 | 12.31 | 9.23 |

| 轻涝 | 15.38 | 12.31 | 20.00 | 9.23 | 20.00 |

| 正常 | 44.62 | 47.69 | 43.08 | 46.15 | 41.54 |

| 轻旱 | 15.77 | 15.38 | 15.38 | 16.92 | 15.38 |

| 中旱 | 10.77 | 12.31 | 7.69 | 12.31 | 10.77 |

| 重旱 | 1.54 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 1.54 |

新窗口打开|下载CSV

(1)整体来看,无论是全生育期还是各个生育阶段处于正常状态的频率最高,基本在45%左右。分布的规律基本符合:发生频率以正常状态为中心,向旱涝两侧递减。这符合理论规律,因为利用均一化指标计算旱涝程度,是用历年数据与平均值的差值,再与系列的标准差相比,其实质反映各历年数据偏离正常的相对情况。旱涝正是表示区域长期气象条件下,发生“异常”的情况。

(2)各生育阶段发生中旱(含)以上程度的旱情频率均为12.3%,而在出苗—拔节阶段发生重旱的比例最大,达4.62%。这反映出西安市玉米各生育阶段气象干旱的分布规律基本相似。根据西安市历年气象资料,出苗—拔节阶段对应的6月下旬至7月中旬,一般相对气温偏高而降水并不多(例如1991年该生育阶段降水仅11 mm,而平均气温约29 ℃),易发生重旱,在该阶段补充灌溉十分重要,应进行必要的配水,以保证出苗。

(3)各生育阶段发生中涝(含)以上程度的涝情频率不尽相同,其中拔节—抽雄阶段发生中涝(含)以上程度的频率最大,达15.39%,而出苗—拔节阶段对应的频率最小,为9.24%。这反映出在拔节—抽雄阶段处于主汛期,相对其他生育阶段易发生集中降水导致洪涝。

3.2 旱涝演化特征分析

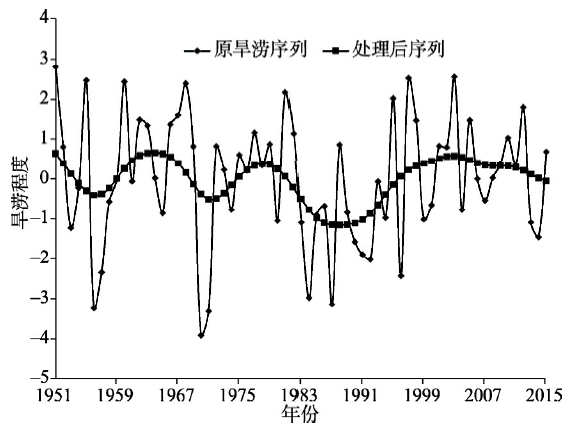

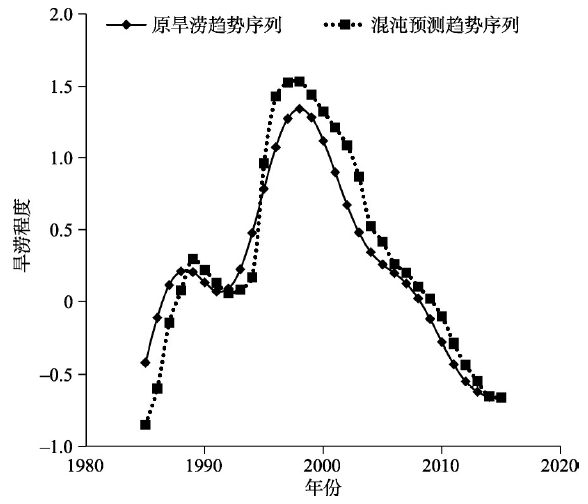

3.2.1 生育阶段旱涝趋势分析 利用信息扩散技术对旱涝序列进行处理,以播种—出苗期为例,数据处理前后序列对比。从图4可看出,原旱涝时间序列数据波动剧烈,呈锯齿状,难以直观看出演化的趋势,经过信息扩散处理后得到的序列曲线十分平滑,随时间变化的趋势明显。同理,通过信息扩散技术处理得到玉米各生育阶段旱涝序列趋势如图5所示。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4玉米播种—出苗期旱涝趋势

Fig. 4Tendency of drought and flood for corn in sowing-emergence

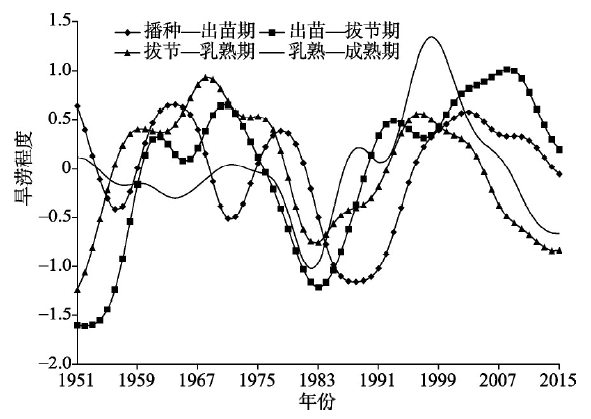

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5玉米各生育阶段旱涝趋势

Fig. 5Tendency of drought and flood for corn in growth phase

(1)整体上,各生育阶段的旱涝趋势曲线均呈波峰到波谷波动变换,旱涝的演变呈现交替形式。根据气象资料显示,历年各阶段的气温变化较小,这主要反映出当地降水存在一定的丰枯周期性变化。

(2)不同的生育阶段,其旱涝交替变化的周期等具体特性不同。例如,出苗—拔节阶段1959年前呈现涝,1959年至1975年呈旱,1975年至1988年又呈现涝,1988年后再次表现为旱;对于拔节—乳熟阶段则以1955年、1979年、1991年、2005年为节点呈现涝旱交替变化。这表明不同生育阶段的降水存在较大差异。

(3)无论处于旱或涝状态,2008年之后各玉米各生育阶段曲线均呈递减趋势,即呈现朝向相对水多方向演化趋势。

3.2.2 旱涝趋势混沌分析预测 根据上述信息扩散后的各生育阶段旱涝程度的序列,利用最大李雅普诺夫指数判断序列是否具有混沌特征。经计算,信息扩散技术处理后的玉米各生育阶段旱涝序列的最大李雅普诺夫指数分别为0.1141、0.0944、0.1266和0.0404,均大于0,表明西安市玉米各生育阶段的旱涝趋势演变呈现一定的混沌特征。

以乳熟—成熟期的1985—2015年段的旱涝序列样本作为验证。自2015年起,逐年利用该年份之前的旱涝趋势序列样本,应用混沌方法预测该年的旱涝程度。由图6可以看到,利用混沌方法预测的结果与实际得到的旱涝变化趋势吻合较好,预测的曲线形式与趋势曲线相近,且对于波峰、波谷处的转折点吻合的较好,结果表明利用混沌分析方法对旱涝的趋势预测能够取得较好效果,可为实际防涝抗旱工作提供一定的参考。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6旱涝趋势混沌预测

Fig. 6Forecasting of drought and flood by chaos method

3.3 旱涝对产量影响分析

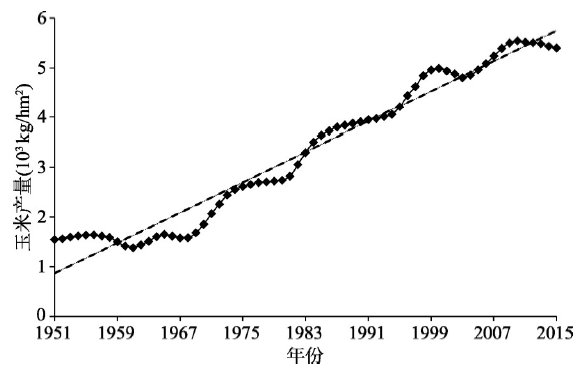

3.3.1 玉米趋势产量分析 利用信息扩散滑动平移方法(步长为5 a)计算西安市1951—2015年的历年玉米趋势产量。由图7可以看出,西安市玉米呈现明显的波动上升趋势。影响作物的产量众多,除了降水、气温等气象因素,还与品种改良、施肥、耕作等农业生产水平密切相关,趋势产量反映出作物在一定时期,当时的技术水平下的期望产量,图7反映出西安市玉米的单产逐步增产情况,说明农业生产水平不断提高。图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7玉米相对产量趋势

Fig. 7Tendency of relative production for corn

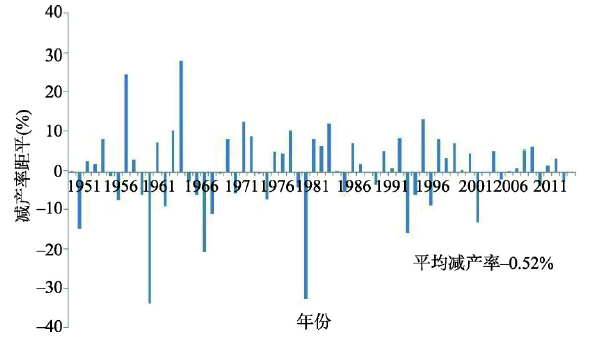

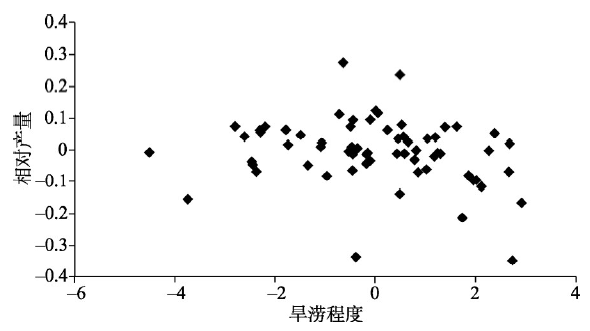

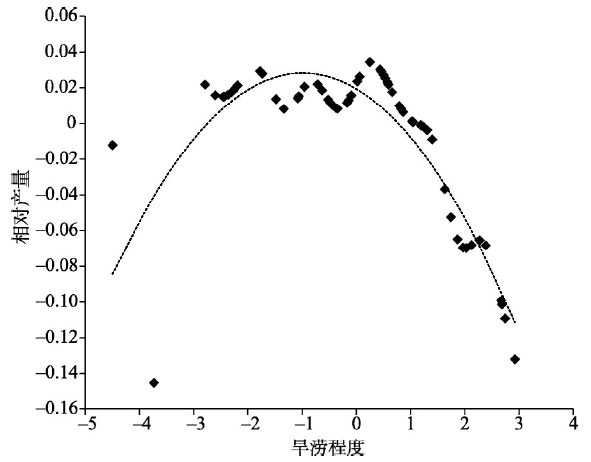

3.3.2 玉米趋势产量分析 在趋势产量计算的基础上,计算玉米相对气象产量,绘制减产率距平图(图8)。实例表明,难以直接利用历年各生育阶段旱涝程度和相对气象产量数据建立回归关系,所形成的散点图杂乱无章,看不出明显的相关关系。这主要由于产量涉及因素众多,多种因素的随机作用,使得不易直接寻找出旱涝的影响规律。以拔节—抽雄阶段为例,将历年该生育阶段的旱涝程度按从小到大顺序排序后作为横坐标,相应的年份标准化产量残差对应调整顺序后作为纵坐标,形成的散点图,从中难以看出明显的相关性(图9)。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8历年平均减产率距平图

Fig. 8Figure of production less rate anomaly

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9拔节—抽雄期旱涝程度与相对产量关系

Fig. 9Correlation of between relative production and drought flood degree in jointing-tasselling phase

本文尝试利用信息扩散技术平滑数据后再分析相关规律(图10)。可以看到,经过信息扩散技术处理数据后,比原来有了较为明显的改善,体现出了一定的抛物线形变化关系,符合旱涝与产量的基本理论关系,特别是抛物线的右半支拟合效果较好。利用二次函数拟合处理后的数据,相关系数达到了0.9,表现出了作物相对产量和旱涝程度之间较为明显的相关关系。同理,其他生育阶段分析结果为:播种—出苗阶段相对产量和旱涝程度相关系数为0.8,而其余两阶段的相关系数均较小于0.4,相关关系不明显。计算表明经过信息扩散技术处理后的数据,能较好地提高数据规律挖掘的有效性。

图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图10信息扩散后拔节—抽雄期旱涝程度与相对产量关系

Fig. 10Correlation of between relative production and drought flood degree in jointing-tasselling phase by information diffusion

根据上述计算对西安市玉米各生育阶段进行比较,拔节—抽雄阶段比其他阶段更明显表现出了产量与旱涝的相关关系,一定程度上反映了该阶段对水分的敏感性较大。根据有关****的大量试验研究,发现玉米拔节—抽雄阶段的水分敏感系数相对其他生育阶段也是相对最大的[30]。因此,西安市玉米在拔节—抽雄期应重点保证科学供水,尤其是做好抗旱灌溉保障。

4 结论与讨论

4.1 结论

根据西安市玉米各生育阶段的气象资料和历史单产资料,分别利用降水温度均一化指标、相对气象产量计算各生育阶段的旱涝程度和作物产量情况,并利用信息扩散和混沌时间序列现代分析技术,对西安市玉米各生育阶段的旱涝趋势进行研究,分析产量对不同阶段旱涝敏感性,得出主要结论如下:(1)西安市玉米各生育阶段大多数处于正常状态,频率大约为45%。出苗—拔节阶段发生重旱的比例最大,达4.62%。拔节—抽雄阶段发生中涝(含)以上程度的频率最大,达15.39%。对出苗—拔节阶段应加强抗旱灌溉,确保出苗,对拔节—抽雄阶段应根据实际墒情做好配水工作。

(2)主要受降水的影响,西安市玉米各生育期的旱涝随时间变化的趋势呈现波峰、波谷交替起伏,表现出一定周期性。不同生育阶段旱涝演化规律不同,体现出各生育阶段降水分布的差异性,2008年之后各生育阶段均呈现朝向相对水多方向发展趋势。

(3)西安市玉米各生育阶段旱涝序列,在一定程度上存在混沌特征。

(4)西安市玉米的趋势产量呈现增长趋势,反映出当地农业生产技术水平逐步提升,抗旱涝的能力在不断提高。

(5)拔节—抽雄阶段产量和旱涝的相关关系较为明显,一定程度上反映出该阶段对水分的敏感性,应做好此生育阶段的配水工作,特别是抗旱灌溉。

4.2 讨论

中国是旱涝灾害频繁的国家,对农业影响巨大,及时准确地开展区域旱涝特征规律和对作物产量影响的研究将有助于人们清晰的认识旱涝演变规律,以便更科学有效地实施防灾减灾措施。由于旱涝及对作物影响机理复杂,统计分析的方法目前被广泛应用于旱涝评估领域,并取得了较丰富的成果。随着现代数据挖掘技术的迅速发展,出现许多高效的信息处理技术和智能方法,本文应用信息扩散技术和混沌时间序列分析方法,对西安市玉米生育期旱涝特征进行探析,结果表明应用的新技术是有效的,能更好地反映旱涝变化的规律以及产量与旱涝相关关系等。SPEI指数和降水温度归一化指标均利用温度和降水气象因子进行旱涝程度评估计算,具有资料容易获取、计算简单等优点。这两种方法都考虑了水分收支两方面,并具有消除空间差异性等特点,有较广泛的应用。针对西安市为典型研究区,对两种方法进行对比,评估结果基本吻合。考虑到实际中降水温度归一化指标计算更加简便,本文利用该指标对西安市玉米旱涝演变规律进行分析。结果显示:由于玉米生育期较长,其各生育阶段的降水和气温存在一定的差异,因此各生育阶段的旱涝程度的分布特点也有不同,出苗—拔节期处于6月下旬至7月中旬,该阶段气温逐步升高但降水还不多,发生重旱的相对比例高,对此阶段应做好有关灌溉工作,确保出苗。

由于降水、气温的随机性,基于此气象因素得出的玉米各生育阶段历年旱涝程度序列呈现强烈的波动特征,直接根据序列图形难以看出变化的规律特征,需要借助现代化数据挖掘技术发现规律。信息扩散技术能够使样本数据光滑,很好地反映出序列整体和局部的变化趋势。经信息扩散处理后的各生育阶段序列均表现出旱涝交替波动变化的规律,具有一定的周期性,这体现气象因子变化的周期性。趋势产量传统计算方法通常使用滑动平均法,将产量时间序列进行分步线性回归,但由于应用中滑动步长较短,一般取3~5 a,计算各阶段平均值时使用的数据量很少,不利于得出稳定结果。基于信息扩散推理的滑动平均法,在计算过程中通过信息扩散技术计算平均效果,较好地实现小数据条件下的作物趋势产量计算。

经信息扩散得到的玉米各生育阶段的旱涝趋势序列均具有混沌特性,通过混沌预测方法较好地预测出了旱涝趋势起伏变化的规律,特别是对趋势图中峰、谷转折点处的预测值与实际值吻合较好。旱涝程度由于影响因素复杂,存在较强的随机性,难以准确预测未来的程度值,但其发展变化趋势呈现出一定的混沌特性,通过混沌分析可较好估计未来趋势的起伏变化,为实际提供参考。

由于玉米各生育阶段对水分的敏感性不同,在不同生育阶段发生不同程度的旱涝对玉米最终产量影响不同。但因为影响产量的因素众多,难以直接观察出各生育阶段旱涝程度和产量之间的相关关系,经过信息扩散处理后,规律性比处理强要变得明显的多,相关关系表现越明显的阶段,一定程度上反映出对水分的敏感性。经计算,拔节—抽穗阶段反映出的旱涝与产量的相关系数达到0.9,相对其他生育阶段,该阶段的相关性最大,而大量的研究也表明该阶段的水分敏感系数最大,因此,对该阶段应重点保证科学供水,特别做好抗旱灌溉保障。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[EB/OL]. http://data.cma.gov.cn,

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]