,1, 冯润东1,2

,1, 冯润东1,2Quantitative simulation and empirical analysis of regional effects of administrative division adjustment from the perspective of coordinated development

WANG Kaiyong ,1, FENG Rundong1,2

,1, FENG Rundong1,2收稿日期:2019-01-16修回日期:2020-03-23网络出版日期:2020-08-25

| 基金资助: |

Received:2019-01-16Revised:2020-03-23Online:2020-08-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

王开泳(1980-), 男, 山东滕州人, 博士, 副研究员, 中国地理学会会员(S110006006M), 主要从事行政区划与城市发展研究。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (3900KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

王开泳, 冯润东. 行政区划调整对政区位势的影响与定量化测度. 地理学报[J], 2020, 75(8): 1617-1632 doi:10.11821/dlxb202008005

WANG Kaiyong, FENG Rundong.

1 引言

行政区划是国家根据政治架构和行政管理的需要,实行的国土、政治和行政权力的空间划分与配置,也是国家实施政治建设、分级管理、资源分配的有效手段与重要制度[1,2]。行政区划作为国家上层建筑的重要组成部分,是大政国基,事关国家政治、经济、社会发展全局的重大战略问题和核心发展力[3]。在全球化背景下,国家和地区之间的竞争日益激烈,同时中国仍处于快速城市化进程中,而以行政区分割为特征的“行政区经济”和部分地区不适宜的行政区划现状严重阻碍了区域的协调健康发展,弱化了地区间合理分工、互惠共赢的潜力和共同面对全球化经济势力挑战的能力[4]。2018年中央经济工作会议明确指出要促进区域协调发展,而行政区划作为一种“资源”[2],通过发挥行政区划调整的资源效应,促进区域内部资源要素优化配置和重组整合,克服行政区划与社会发展的结构性、体制性矛盾[5],在全球化与区域化背景下构建全球和国家经济治理新格局、打破行政区划壁垒和推进区域一体化发展[6]具有十分重大的意义。行政区划调整是改变区域发展格局的重要力量,对区域的经济和社会发展产生深远影响,同时行政区划调整也会改变涉及地区的政区位势[2, 7]。研究认为,行政区划调整可以导致政区位势的变化,从而影响区域经济的发展活力与竞争力。本文在区域协调发展视角下,认为政区位势的内涵是在一定范围内,行政区在相互作用、密不可分的自然社会复杂系统中,由于其行政位序等级、区域关系、管辖范围和区位条件等因素而形成的政区发展势能和潜力。政区位势理论的提出,为研究行政区划调整的区域空间效应提供了新的视角。

国内外对行政区划调整的区域效应的研究尚比较缺乏,但与其关联性较高的研究较为丰富。西方国家由于城市化起步较早,其对于行政区划的理论和实践研究相对较快,但多集中于以政治地理学、区域政治学和人文地理学的背景的城市空间规划与治理[8]、大都市区管理模式与制度探讨[9,10,11,12]等方面,主要是运用行政区划手段,将区域发展和空间规划、管理体制改革紧密结合,具有一定的综合性和实用性。国内相关研究在理论层面上探讨了行政区划调整对区域协调发展[13,14]、城市群空间结构[15,16]的影响等;研究方法主要包括基于尺度重构理论[17]、再领域化理论[18]和经验总结法[19,20]等定性方法以及场能模型[21]、城镇势力圈[22]、多元视角评价[23]等定量方法;研究区域主要集中在长三角[14, 16, 18]、珠三角[17, 20, 24]等发达地区。

综上所述,行政区划调整的区域效应成为当前研究的一大热点。当前的研究成果相对偏重于宏观层面和东部发达地区,对中西部研究相对较少,研究方向也多集中于行政区划调整影响效应和机制上,而对行政区划空间化的定量研究相对缺乏。本文从区域协调发展视角下,在区域相互作用理论、空间场能模型和幂指数函数的基础上,提出政区位势的框架和模型,探究区域协调发展下行政区划调整的作用机制,并以原巢湖地级市的拆分为例,对行政区划调整效能进行空间化表达,为解释和评价行政区划调整的区域效应提供一定的参考借鉴。

2 区域协调发展视角下政区位势的理论框架

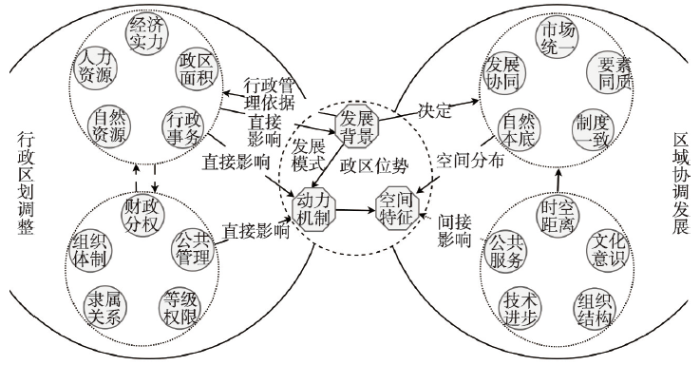

随着经济全球化、区域一体化的不断深入以及新型城镇化的切实推进,区域协调发展成为现代化建设中十分关键的因素。而其作为国家发展的重大战略,对经济增长、社会公平具有深远影响,也是全面建成小康社会、实现现代化和建设美丽家园的必然要求[25,26]。行政区划作为国家管理核心制度和手段,是促进区域协调发展的重要基石。因此,将两者结合进行研究,既适应了时代发展的潮流,又立足于中国国情。一个政区的政区位势与该政区的行政管辖能力(包括行政管辖范围、经济发展实力等)、行政资源(行政等级、财政、政策等)和区域协调发展潜力(市场统一、制度一致等)密切相关。通过行政区划调整(如撤县设市)能够直接改变政区的行政管辖能力和行政资源,进而提高其发展动能;而拥有巨大发展潜力的政区凭借其优越的自然条件、区位和市场优势等迅速成为该区域发展的增长极,进而促进行政区划的调整。因此,本文提出区域协调发展视角下政区位势理论框架(图1)。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1区域协调发展视角下行政区划调整的区域效应的解释框架

Fig. 1Interpretation framework of regional effects of administrative division adjustment from the perspective of regional harmonious development

区域协调发展视角下行政区划调整的区域效应是区域相互作用、相互影响的过程,由行政区划调整所导致的政区位势变化一般包括以下3个维度:① 行政管辖能力(水平性政区位势),该能力受政区自然资源、人力资源、经济实力、管辖面积和行政事务管理等因素的影响,表征政区间“横向比较”的位势:一个政区所管辖的自然资源、人力资源和土地面积(尤其是建设用地面积)决定其综合发展和资源配置能力;而经济实力和行政事务管理能力则是政区进行投资贸易和建设发展的根本保证。② 行政资源(垂直性政区位势),其受政区的行政等级、组织体制、隶属关系、财政分权和公共管理等因素的影响,表征该政区在所属省域或国家政区体系中与其他政区“纵向比较”的位势:行政等级、隶属关系和财政分权是一个政区行政权力、管理权力和财政权力的直接体现,是政区发展实力的核心;组织体制和公共管理能力则是政区进行行政管理和改革等工作的质量保证。③ 区域协调发展潜力(区域性政区位势),主要受市场统一、要素同质、发展协调、制度一致、自然本底、国家及区域政策和区位条件等因素的影响,表征该政区与其他政区间因地区间相互作用而产生的位势:在区域一体化协调发展中,区域的市场统一性、要素同质性、发展协调性和制度一致性决定了区域协调发展的广度和深度;而自然本底条件(如坡度等)与区位条件则是政区自然禀赋、交通运输能力和对外联系便捷程度的决定性因素;国家和区域政策以及技术进步等要素也直接影响政区的发展潜力。

3 区域协调发展视角下政区位势的模型解释

区域协调发展视角下各个政区发展不是相互独立的,是在大环境中受其他政区辐射作用共同影响的结果。因此本文依据区域相互作用理论结合幂指数函数和空间场能模型[27],对区域协调发展视角下政区位势模型提出解释:在区域多政区相互作用形成的“复杂场”中,区域中心政区作为带动区域发展的增长极,其借助区域联系“通道”带动外围政区的发展,同时中心政区凭借其较强的行政管辖能力,更“丰富”的行政资源以及更高的协调发展潜力使其与外围政区产生“势能差”,并满足距离衰减规律,而政区位势正是这种“势能差”的抽象表达。因此本文提出政区位势(Administrative Rank Potential Energy, ARPE)的计算公式:

式中:ARPE为政区位势;Df为协调发展潜力系数,表征区域协调发展潜力;E指政区的带动能力,是其行政管辖能力(水平性政区位势)和行政资源(垂直性政区位势)的综合;d为中心政区与外围政区之间的距离;a为距离成本摩擦系数。

根据政区位势的内涵,本文认为:在多政区区域“复杂场”中,中心政区对外围政区的辐射作用可用场强来表示;外围政区最终受到各个场强叠加作用而表现出的势能,加之其区域协调发展潜力,就是该政区的政区位势。借助K阶数据场模型[28]和空间场能模型的原理可以得到场强和势能的计算公式:

式中:

式中:Zk是中心政区k的水平性政区位势和垂直性政区位势的综合,可采用结节性指数计算;

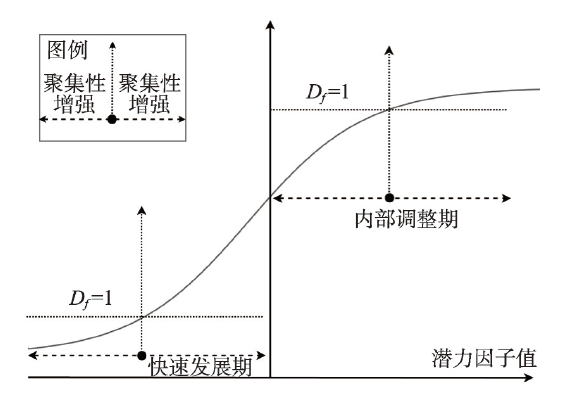

对于区域协调潜力系数Df而言,其大小取决于影响区域协调发展各因子(即潜力因子)的数值及其空间自相关和空间聚集程度。由先验知识可知,一个政区的发展基本符合根据Sigmoid曲线,而区域间的协调发展也是在彼此影响、相互适应下“波动前进”的。因此根据Logistic方程分析可知,一个区域的Df随潜力因子值增大而表现出先剧烈上升(快速发展期)再缓慢上升(内部调整期)的趋势。当某潜力因子的空间自相关性不显著(随机分布)时,其对区域协调发展的影响基本为零(Df =1);当某潜力因子的空间自相关性显著时,对于正向因子来说,其空间聚集性越高,对区域协调发展的影响越大(Df ≠1)(图2)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2区域协调潜力系数概念图

Fig. 2Conceptual map of regional coordination potential coefficient

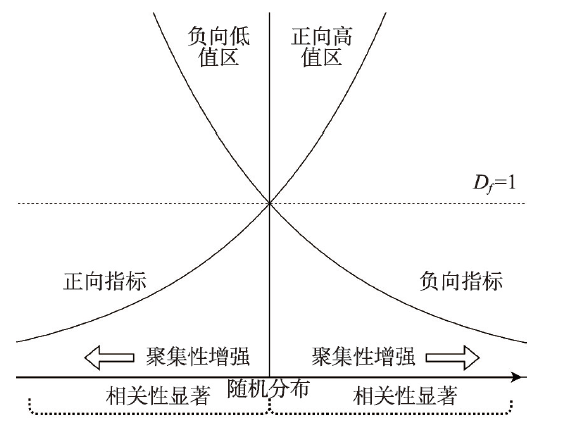

由于中国经济和社会发展仍处于快速发展阶段,因此本文提出的是“快速发展期”区域协调潜力系数Df的计算方法。对于正向因子来说,其分布越集聚的地区其协调发展潜力越大且能够发挥“规模效应”,使其对区域协调发展的影响程度要大于离散分布地区等值因子的影响;而负向因子在离散分布地区的协调发展潜力相较于集聚的地区来说较高且能够发挥“共担效应”,使其带来的消极影响“分散开来”,由离散区域所有个体共同分担。因此Df的分布状态如图3所示。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3快速发展期区域协调潜力系数概念图

Fig. 3Conceptual map of regional coordination potential coefficient in the rapid development

根据空间自相关和幂指数函数(Power Law)模型原理,定义Df的计算公式为:

式中:Xn表示该地区的潜力因子在规定区间标准化后的值(在此设定正向因子值域为(1, 2],负向因子值域为(0, 1]);βn是Xn的权重;

因此,Df越大,区域协调发展的潜力越大。当Df >1时,对区域协调发展有促进作用;当Df <1时,对区域协调发展有抑制作用;当Df = 1时,对区域协调发展无作用。区域协调潜力系数Df关注个体发展,还重视个体与周围群体的相互关系,能够兼顾个体和区域协同性,是从区域整体角度定义来政区位势。

综上,政区位势的计算公式为:

4 区域协调发展视角下政区位势的实践应用

4.1 数据来源与处理

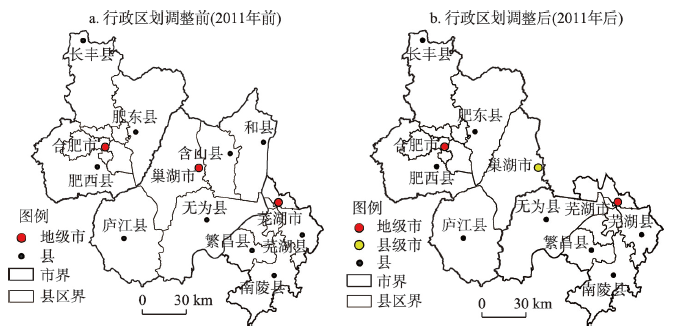

4.1.1 研究区概况 1978年改革开放后中国经济实现了高速运行发展,地处中部地区的安徽省,相较于沿海地区来说整体上经济发展速度和质量仍有一定的差距,而皖江城市带作为中部地区崛起战略的重点区域,其发展的好坏直接关系到沿海发达地区产业向中西部辐射转移的质量和东中西地区的协调发展水平。但作为皖江城市带核心的合肥和芜湖之间腹地中心城市与港口城市的关系逐渐被弱化,由于省会合肥在安徽区域经济发展中带动作用不足,使得芜湖和巢湖等几个城市将融入长三角作为其经济发展的战略重心,最终导致合肥—芜湖地区出现双核竞争、独立发展的格局。2011年国务院批准安徽省撤销巢湖市,设立县级巢湖市由合肥市代管,原地级巢湖市管辖的庐江县划归合肥市管辖,无为县和和县的沈巷镇划归芜湖市管辖,含山县、和县(不含沈巷镇)划归马鞍山市管辖。行政区划调整后的合肥、芜湖两市在地域空间结构上毗邻(图4),经济地域联系也更加直接。本文以合肥—芜湖地区为例,测度和分析行政区划调整前后研究区各区县政区位势及其空间格局,定量探究行政区划调整对合肥—芜湖地区协调发展的影响效能。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4行政区划调整前后合肥—芜湖双核空间布局

Fig. 4Hefei-Wuhu dual-core spatial distribution before and after administrative division adjustment

4.1.2 指标体系的构建与处理 根据上文提出的区域协调发展视角下政区位势的理论框架结合数据的可获取性,本文分别从行政管辖能力、行政资源[2]及其区域协调发展[30]潜力3个方面选取16个指标进行政区位势的测度,指标数据按市辖区或县为单位进行统计,个别指标采用全市予以替代(表1)。根据政区位势模型的原理,对行政管辖能力和行政资源各指标进行离差标准化处理,对区域协调发展潜力因子进行极大值标准化处理。此外,为了剔除政区人口规模和经济规模的影响,本文部分社会经济指标采用人均指标并乘以缩减因子[1-(GDPi/GDPN)](GDPi为第i区县的GDP,GDPN为研究区所有县区GDP总和)进行平减[31]。其中,产业结构相似系数的计算公式[32]为:

Tab. 1

表1

表1行政区划调整的区域效应的指标体系与处理

Tab. 1

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 | 数据处理 | 变量 | 指标指向 |

|---|---|---|---|---|---|

| 政区综合实力 | 管辖能力 (水平性政区位势) | 人口状况 | 常住人口密度 | X1 | 正向指标 |

| 经济实力 | 人均GDP | X2 | 正向指标 | ||

| *人均固定资产投资×[1-(GDPi/GDPN)] | X3 | 正向指标 | |||

| 土地支配能力 | 人均城市建设用地面积×[1-(GDPi/GDPN)] | X4 | 正向指标 | ||

| 行政资源 (垂直性政区位势) | 财政分权 | 人均财政收入×[1-(GDPi/GDPN)] | X5 | 正向指标 | |

| 人均财政支出×[1-(GDPi/GDPN)] | X6 | 正向指标 | |||

| 公共管理 | 公共管理和社会组织人数×[1-(GDPi/GDPN)] | X7 | 正向指标 | ||

| 协调发展潜力 | 潜力因子 (区域性政区位势) | 市场统一 | *外商直接投资×[1-(GDPi/GDPN)] | X8 | 正向指标 |

| 各县区职工平均工资相对于中位数的差值×[1-(GDPi/GDPN)] | X9 | 负向指标 | |||

| 要素同质 | 财政收入/GDP×[1-(GDPi/GDPN)] | X10 | 正向指标 | ||

| 人均可支配收入×[1-(GDPi/GDPN)] | X11 | 正向指标 | |||

| 发展协同 | 由三产比例计算产业结构相似系数 | X12 | 负向指标 | ||

| 各区县GDP增长率 | X13 | 正向指标 | |||

| 自然本底 | 由数字高程计算计算坡度 | X14 | 负向指标 | ||

| 净初级生产力 | X15 | 正向指标 | |||

| 可达性 | 时间成本 | 成本距离 | 最短时间成本距离 | X16 | 负向指标 |

新窗口打开|下载CSV

式中:Sij是i区域和j区域的产业结构相似系数;xik和xjk分别为各政区和区域整体k产业占整个产业的比重。Sij的值在0和1之间变动,其值越大,说明政区产业结构趋同程度愈大,反之表明趋同构程度愈小。

4.1.3 数据来源 考虑到2011年为合肥—芜湖地区行政区划大幅调整的分界点,为避免行政区划调整对统计数据可能产生的影响,保证数据的可靠性及可获取性,本文以2005年、2010年和2015年为时间节点进行研究。此外为了保证前后时期数据的可比性,研究范围在3个时期均以2015年行政区划为基础,将不再考虑含山县和和县(不含沈巷镇)。根据政区位势的理论框架,本文的数据主要包括两部分:① 空间数据包括:国家基础地理信息中心提供的1∶400万中国行政区划数据;中国科学院资源环境数据中心提供的中国1 km分辨率数字高程模型数据集、土地利用遥感监测数据;地理国情监测云平台提供的全国1 km分辨率的净初级生产力数据;陆路交通数据来源于2006年星球出版社出版《中华人民共和国交通地图集》、交通部2009年《中国1∶400万公路交通版》和2016年中国地图出版社出版的《中国交通地图册》的矢量化,所有空间数据在ArcGIS平台中重采样为500 m分辨率。② 属性数据主要包括社会经济数据,主要来源于中国经济与社会发展统计数据库和相应年份的统计年鉴等。

4.2 区域协调发展视角下合肥—芜湖地区行政区划调整区域效应的定量测度与分析

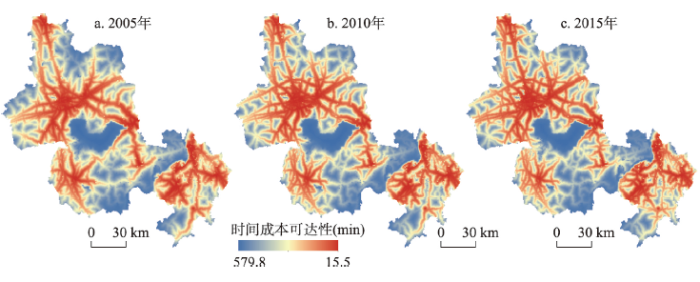

4.2.1 区域可达性的测度 目前区域可达性测度方法有基于矢量数据的最短路径算法[33]和基于栅格数据的成本加权距离算法[34]等。为了考虑区域自然条件对交通的影响,本文采用基于栅格数据的成本加权距离算法,计算步骤为:首先将矢量化后的道路数据在ArcGIS平台中生成500 m×500 m的栅格;其次基于《中华人民共和国公路工程技术标准》(JTG B01-2003/JTG B01-2014)设定不同年度各类道路的平均行车速度,其中2005年一般铁路、高速公路、国道、省道和普通道路分别为90 km/h、120 km/h、80 km/h、60 km/h、40 km/h,2010年对应的行车速度分别为100 km/h、120 km/h、80 km/h、60 km/h、40 km/h,另外设定高速铁路的行车速度为250 km/h ,2015年则为160 km/h、120 km/h、80 km/h、60 km/h、40 km/h,高速铁路的行车速度为300 km/h。同时根据数字高程模型地形数据生成的坡度数据,将坡度大于25°的陆地行车速度设为1 km/h,坡度小于25°设为5 km/h;水域设为1 km/h。本文需要计算研究区共17个政区到达空间上任意一点的时间成本(图5)。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5合肥—芜湖区域可达性格局

Fig. 5Reachable personality in Hefei-Wuhu region

2005—2015年期间合肥—芜湖区域可达性显著上升,任意栅格到最近政区的平均时间成本由2005年的213 min迅速缩减到2010年的162 min,再下降到2015年的142 min,通行时间分别减少了51 min和20 min。其中2005—2010年变化最明显的地区为合肥市长丰县和肥东县交界处和巢湖市东部地区,尤其以合肥市辖区为中心向外明显扩散,而2010—2015年由于公路建设的继续完善及高速铁路的建设,合肥和芜湖城市中心的可达性显著也提高。

4.2.2 政区带动能力的测度 根据上文构建的指标体系,中心政区k的带动能力Zk是政区综合实力的直接表现,故采用表1中水平性政区位势和垂直性政区位势的X1~X7共7项指标计算结节性指数来测度政区的带动能力。考虑到指标之间的相关性较高且各指标的权重较难确定,因此采用主成分分析法来计算结节性指数[27]。样本数据均通过了KMO检验和Bartlett球形检验,说明适宜进行主成分分析;其次根据特征值大于1和累积贡献率大于85%分别提取了3个主因子;之后采用方差极大法旋转,得到主成分在各个变量上的荷载矩阵,则结节性指数计算公式为:

式中:Zk为政区k的结节性指数;Ai为第i个主成分的贡献率;Cij是第i主成分在第j变量上的荷载;

合肥—芜湖双核区域各政区带动能力具有显著的差异(表2),2005—2015年合肥市结节性指数均高于芜湖市,但两市的差距在不断减少。巢湖撤市后,合肥和芜湖相较于2005—2010年期间发展更为迅速,尤其是芜湖市增速达到了138.14%,显著高于区域82.55%的平均增速,说明撤销巢湖市对合肥—芜湖双核的协同发展和带动能力均具有极大的促进作用。

Tab. 2

表2

表22005—2015年合肥—芜湖区域结节性指数

Tab. 2

| 合肥市 | 芜湖市 | 巢湖市 | 合肥—芜湖区域 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高值 | 最低值 | 平均值 | 增长率(%) | 最高值 | 最低值 | 平均值 | 增长率(%) | 整体 | 增长率(%) | 平均值 | 增长率(%) | ||||

| 2005年 | 1.23 | 0.02 | 4.73 | - | 0.86 | 0.01 | 2.74 | - | 1.17 | - | 8.64 | - | |||

| 2010年 | 1.59 | 0.55 | 7.94 | 67.86 | 1.28 | 0.31 | 5.27 | 92.33 | 1.41 | 20.51 | 14.62 | 69.21 | |||

| 2015年 | 4.3 | 0.76 | 14.14 | 78.08 | 3.28 | 0.55 | 12.55 | 138.14 | 0.76 | -46.09 | 26.69 | 82.55 | |||

新窗口打开|下载CSV

4.2.3 区域协调潜力系数的测度 本文采用表1中潜力因素(区域性政区位势)X8~X15共8项指标,根据公式(4)计算区域协调潜力系数Df,并利用局部G统计量表征潜力因子在空间上的相关性及聚集程度,其计算公式为:

式中:G(d)为局部G统计量;wij(d)是根据距离规则定义的二进制空间权重,距离阈值设定为1 km;Xi和Xj分别政区i和j的空间位置。由于

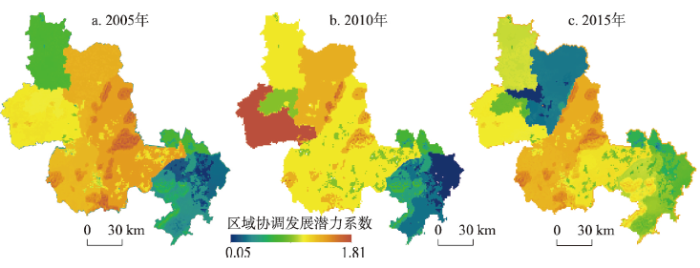

计算完成各潜力因子的Df后,采用主成分分析法测算各变量的权重[35],测算出X8~X15的平均权重系数分别为0.16、0.14、0.12、0.16、0.09、0.14、0.13、0.06。叠加计算得到2005年、2010年和2015年合肥—芜湖区域协调发展综合潜力系数(图6)。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6合肥—芜湖区域协调发展潜力系数空间格局

Fig. 6Spatial pattern of potential coefficients of coordinated development in Hefei Wuhu region

2005—2015年期间研究区平均区域协调发展潜力值由1.09增加到1.12,其中2005—2010年和2010—2015年增幅分别为0.2%和3.1%。2005—2010年间合肥—芜湖区域协调发展潜力系数总体上变化不大,合肥市整体平均Df由1.04降低到0.93,其中肥西县降低最大,下降了0.22;巢湖市总体平均几乎没有变化;仅芜湖市平均Df由1.27上升到1.30,协调发展潜力相对较大。由此可知此阶段研究区整体协调发展能力较弱,各地区间一体化进程缓慢。而在2010—2015年间合肥—芜湖区域协调发展潜力系数发生了巨大的变化,区域整体平均Df明显提高,合肥市整体平均Df增加到1.14,行政区划调整前原行政区更是达到了1.13,巢湖市在并入合肥后Df也由2005年的0.96增加到1.01。说明此次行政区划调整促进了省会城市合肥的区域一体化发展;但芜湖市平均Df降低了17.72%,Df值为1.07,表明芜湖市区域协调发展能力弱化。

4.2.4 政区位势的测度 基于上述步骤,在QGIS平台上编程实现政区位势模型的构建,并对异常值的插补处理后,最终计算得到区域协调发展视角下合肥—芜湖地区政区位势(图7)。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7合肥—芜湖地区政区位势空间格局

Fig. 7The spatial pattern of ARPE in Hefei-Wuhu region

从时间序列来看,合肥—芜湖地区政区位势呈现如下特征:① 2005年以来,合肥—芜湖地区整体上政区位势显著提升(表3),2005—2010年间合芜地区政区位势平均上升6.21,增幅为61.79%;在2010—2015年间政区位势平均上升18.90,增幅达116.51%,说明行政区划调整能够明显促进区域整体政区位势的提升。② 从各行政单元来看,2011年行政区划调整后合巢芜三市政区位势增幅均高于区划调整前,其中合肥市增速达到了124.06%,高于地区平均116.24%的增速,使其在整个区域中发展潜力最大,表明行政区划调整对区域中心的发展具有影响显著。③ 与合肥市快速发展相比,芜湖市政区位势增长则较为缓慢,说明政区之间的差距正在加大;同时地级巢湖市被撤销后,实现与合肥更好的联动发展,侧面反映出行政区划调整既能改变区域中心政区之间的相互关系,还能迅速提升次中心政区的发展。

Tab. 3

表3

表32005—2015年合肥—芜湖政区位势

Tab. 3

| 年份 | 合肥市 | 芜湖市 | 巢湖市 | 合肥—芜湖地区 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均值 | 增长率(%) | 平均值 | 增长率(%) | 平均值 | 增长率(%) | 平均值 | 增长率(%) | ||||

| 2005年 | 12.62 | - | 13.64 | - | 3.88 | - | 10.05 | - | |||

| 2010年 | 20.95 | 66.01 | 20.50 | 50.29 | 7.34 | 89.18 | 16.26 | 61.79 | |||

| 2015年 | 46.94 | 124.06 | 38.11 | 85.90 | 20.43 | 178.34 | 35.16 | 116.24 | |||

新窗口打开|下载CSV

合肥—芜湖地区政区位势空间分布特征主要包括:① 合芜地区政区位势与经济发展水平和道路可达性具有明显的耦合关系,在位序上表现为合肥市>芜湖市>巢湖市。② 2005—2010年间,合芜地区政区位势呈“极核化”的增长特征,合肥和芜湖作为发展核心其市辖区高政区位势范围向外四周略有扩张,但其他大部分政区高政区位势范围呈现收缩之势。③ 2010—2015年间,“三分巢湖”使研究区政区位势呈“分散化”的增长特征,直接表现为合肥高政区位势范围向巢湖市方向迅速扩张,巢湖市政区位势在合芜连线方向迅速提升,说明行政区划调整后合芜两市毗邻使其间联系更加通畅,合肥的发展空间得到有效解决,合芜长江南北一体化的障碍得到削弱,且合芜轴线的中间地段充分发挥了连接作用,发展迅速且潜力巨大。

4.3 合肥—芜湖政区位势变化分析

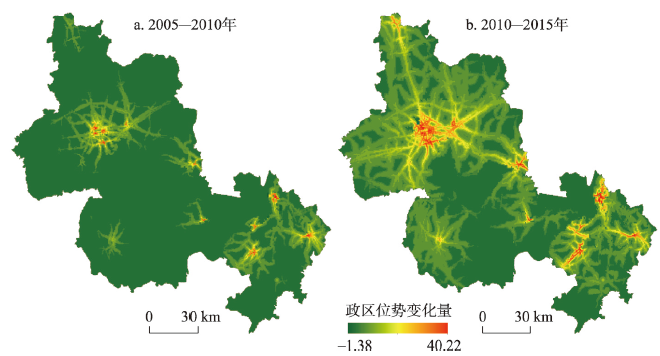

4.3.1 政区位势时空演化特征分析 合肥—芜湖政区位势时空演化差异性(图8)显著。2005—2010年间研究区整体政区位势呈上升趋势,其中合肥市市辖区与芜湖市市辖区以及芜湖县、南陵县政区位势均有提高,但明显集中于城市建成区且扩张范围较小,呈现零星分布的散落状态;而长丰县、肥西县和肥东县、南陵县和地级巢湖市居巢区以及所辖的无为县、庐江县政区位势略有增加但不明显,说明该些政区在此阶段发展有限。主要原因是落后的行政区划使合肥和芜湖经济联系少,且巢湖市并没有发挥好连接互通的作用导致双核相互竞争甚至“各自为政”,外围政区更加“边缘化”。2005—2010年间各政区发展极不平衡,庐阳区平均政区位势增加15.02,涨幅最大;其次为瑶海区、芜湖县和鸠江区,增长均在13~14之间;而肥西县、无为县、庐江县和巢湖市政区位势的增值均小于4,其中肥西县最低达2.67。这也与该阶段各政区的发展状态吻合,进一步表明政区位势模型的合理性和适用性。图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图82005—2015年合肥—芜湖政区位势时空演化

Fig. 8The spatial evolution of ARPE in Hefei-Wuhu region from 2005 to 2015

行政区划调整后,2010—2015年研究区整体政区位势迅速提升,合巢芜三市中心政区位势显著提升:庐阳区面积相对较小,增长仍然最快,政区位势增加了32.43;瑶海区、镜湖区相对此之,增加值分别为28.82和27.17。巢湖市在行政区划调整后,县级巢湖市政府驻地(原居巢区)政区位势增加了21.72,增幅为88.6%,原所辖无为县和庐江县政区位势增幅也达到了80.71%和97.64%。巢湖市和无为县政区位势扩张方向为合肥—芜湖连线,且该连线上的肥东县和繁昌县政区位势分别增加了20.78和21.44,说明此次行政区划调整不仅带动了巢湖市发展,还对加强合芜之间彼此互联互通,协调发展具有重要意义。而距中心政区较远且不位于合芜沿线上的肥西县和长丰县发展动能较低,区域发展不协调问题仍然存在。

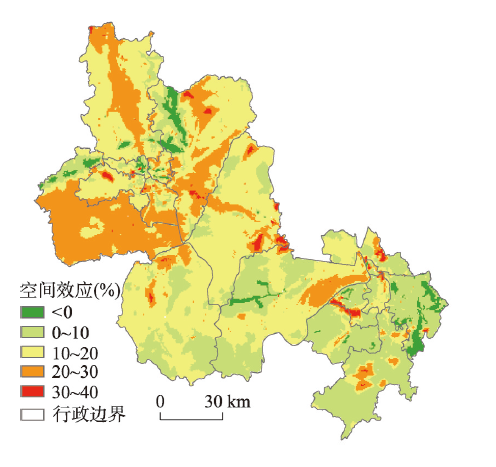

通过计算2005—2010年和2010—2015年研究区政区位势增长率之差,发现行政区划调整对政区位势区域空间效应的影响十分显著(图9)。研究区2010—2015年政区位势增长率比2005—2010年平均出20.73%,较大强度的区域效应主要集中在主要交通干线和肥西县、肥东县、包河区、巢湖市、三山区以及合芜交界等地区,总体表现出分布的不均衡性、区域空间效应的外部分散性和明显的分化性。行政区划调整不仅对该政区产生直接影响,调整所产生的连带作用和区域效应更是行政区划调整效能的重要反映,而政区位势模型可以很好的定量空间化表达这种影响。此阶段政区位势增加主要集中在与城市建成区扩张和交通建设沿线上,说明城市扩张和交通也是影响政区位势的重要因素。

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9行政区划调整对研究区政区位势区域空间效应的影响

Fig. 9The influence of administrative division adjustment on the spatial effect of the ARPE in the Hefei-Wuhu region

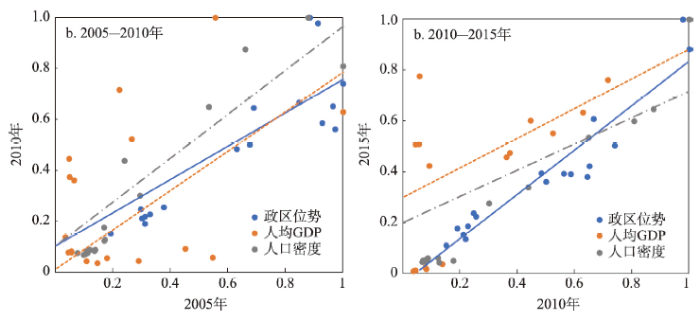

4.3.2 行政区划调整对政区位势的影响 行政区划调整对政区位势的影响具有一定的复杂性和滞后性,因此本文选取最直接体现各政区发展状态的人口密度和人均GDP指标与政区位势相比较,通过极大值标准化后计算17个政区2005—2010年与2010—2015年各指标前后变化(图10)。由此可知:2005—2010年间人口密度和人均GDP的线性增长速度分布为0.87、0.77,均高于政区位势0.66的线性增速,说明在此阶段研究区整体的行政区划要落后于人口和社会经济的发展,此时的行政区划已不适应社会发展的需求;在2010—2015年间政区位势增速为0.87,明显高于人口密度与人均GDP得到0.52与0.58的增速,表明区划调整后的区域整体行政区划领先于人口和社会经济的发展,侧面反映出政区位势模型对行政区划调整效能的测度结果能够较好的区别于社会发展等带来的复杂影响。2010—2015年相较于2005—2010年间人均GDP的分布更加集中,说明区域整体经济发展差距在减小,这也进一步反映出行政区划调整既能够改变某政区的位势,同时还可以促进区域协调一体化发展,最终影响所有政区的发展势能和潜力。

图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图10合肥—芜湖地区各区县政区位势变化与社会经济发展的比较

Fig. 10A comparison of the changes in the ARPE and socio-economic development of districts and counties in Hefei-Wuhu region

“三分巢湖”直接改变了合肥和芜湖的行政管辖能力,行政区划调整扩大了合肥城市用地与功能重组的空间并为其增加了大量的人力、自然资源,而巢湖作为合肥的“内湖”后,加强了其流域综合治理,进一步促进区域协调一体化发展。沈巷镇作为芜湖长江大桥的北桥头堡,行政区划调整有助于芜湖充分利用长江黄金水道、长江大桥及合巢芜高速公路等资源来大力发展港口产业。此外,“三分巢湖”也直接改变了合肥和巢湖的行政资源:行政区划调整后巢湖市虽然失去了地级市在行政层级上的优势,但合肥市帮助其解决了水系特别是巢湖的管理体制不顺而导致制约其经济社会发展的问题,明显提升了巢湖市的发展势能。此次行政区划调整间接改变了研究区的区域协调发展潜力,有利于打破合肥—芜湖之间的行政壁垒,优化整合要素资源配置,促进安徽区域协调发展。因此,行政区划调整既能整合要素资源,促进中心城市建设和一体化发展,还能提升政区竞争力、发展势能和交通可达性,实现政策性、结构性政区位势的集聚与空间重组,最终有利于区域的协调可持续发展。

4.3.3 建议 此次行政区划调整有利于提升区域整体政区位势,促进了合肥省会经济的迅速发展,使其水平性和垂直性政区位势得到快速提升,突破了城市发展空间的限制。同时,“三分巢湖”有利于打破合肥—芜湖之间的行政壁垒,促进区域协调可持续发展。当然我们仍然需要关注合肥—芜湖区域间发展不平衡的问题。行政区划虽然极大促进了区域间的合作,但是部分地区(如庐江县、肥西县和长丰县)仍然处于发展的边缘地位,区域发展间的差距有扩大之势。因此,本文提出两点建议:

(1)以适时的行政区划调整为契机,加快推进区域协调一体化进程。合肥—芜湖区域经济一体化和协调发展是关键是消除“行政区经济”的束缚,各方加强政策对接和利益共享,推进信息交流互通,积极参与区域间战略分工和协作。如以长江沿岸和合芜高速作为发展的一级主轴的“T”型发展轴线,可在产业承接互补,城际快速通道建设方面制定相互统一衔接的政策制度,促进产业间的合作,加强区域间交流能力。

(2)发挥连线城市的比较优势,增强合肥—芜湖发展轴线的通达性。行政区划调整后,合肥和芜湖应充分发挥连线城市的比较优势和中心城市的辐射带动作用,在更大区域范围内统筹安排生产力布局和基础设施建设,促进连线城市产业结构优化升级,增强合肥—芜湖发展轴线的通达性与联动发展,为合芜协调一体化发展提供重要的示范作用。

5 结论和讨论

本文基于区域相互作用理论、空间场能模型和幂指数函数构建政区位势的测度模型,并以合肥—芜湖地区为例,测算2011年巢湖市行政区划调整前后研究区政区位势的变化情况以及行政区划调整的影响效能。研究结果表明:(1)一个政区的政区位势与该政区的行政管辖能力(水平性政区位势)、行政资源(垂直性政区位势)和协调发展潜力(区域性政区位势)密切相关。行政区划调整正是改变了政区的行政管辖能力、行政资源以及协调发展潜力来提高政区的发展势能,同时还会对一定范围内区域协调可持续发展产生深远影响。

(2)行政区划调整对合肥—芜湖地区的发展具有显著的促进作用,2005—2015年期间区域整体政区位势和协调发展潜力增幅分别由地级巢湖市撤销前的61.79%和0.21%提高到116.51%和3.05%;行政区划调整后,区域整体政区位势增速明显快于经济发展增速和人口增速。行政区划调整明显提升了合肥—芜湖地区的发展势能和区域协调互补与可持续发展水平,有利于破除空间障碍和行政壁垒。

(3)政区位势模型能够很好的对现行行政区划进行测度和空间化表达,其对行政区划调整效能的测度结果既能够较好的与社会发展等带来的复杂影响相区别,又能与真实的社会经济发展状况相符合,在重视个体发展的情况下兼顾区域一体化发展,为从宏观和微观角度解释和评价行政区划调整提供一定的参考意义。

行政区划作为国家治理体系的基础单元,是一个庞大且复杂的系统。在今后的研究中,水平性和垂直性政区位势测度指标需要进一步完善,对政区位势理论在不同行政区划调整类型中的测度方法还有待于进一步分析。另外,政区位势测度模型中成本摩擦系数等参数的设定没有明确的标准,需要在今后的研究中进行深入分析和总结。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.2307/142321URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 2]

It is a fundamental work to accurately evaluate the pattern and spatial disparity of regional economic development in order to promote coordinated economic development. Spatial filed is an abstract concept to define the potential difference came from the process o f the growth pole of regional economy driving the economic development of periphery areas through transport corridors. According to the“pole-axis”system theory, regional interaction theory and energy space theory, the article characterizes the spatial field with the application of nodality index and regional accessibility. With the application of spatial field, it analyzes the spatio-temporal characteristics of macro-economic disparities, the three zones and the economic disparities in the Northern- Southern China from inter-province, inter-city, inter-county. Moreover, the article reveals the interaction mechanism of spatial variation of regional economic development, and identifies the spatial type based on the pattern of regional development in China. The results indicates that the imbalance of China’s regional economy has expanded from 2000, while the economic disparities are different at different research scales. Secondly, the internal economic disparities of the three zones showed a significant feature with“anti-natural gradient”; the differences between the Southern and Northern China evolves from“South and North are in balance”to “South is stronger than North”. Moreover, the internal economic disparities of both North and South presented a tendency to expand. Thirdly, China’s regional economic growth showed a significant spatial polarization. The local accumulation model of economic growth is differentiation and regularity. Fourthly, spatial pattern of the level of regional economic development in China could be divided into 5 zones and 23 sub-units, and different types of areas should implement a targeted development strategy in the future.

[本文引用: 2]

URL [本文引用: 1]

The method for building k-voronoi diagram is discussed and the k-voronoi diagram characters is mined and argued.Referring k-data field's definition from k-voronoi diagram's definition,low k-data field's approximation common function is proposed combinated with reference points and its factors function.The plane space most-close-units division is realized and thus the integrity data field can approximate individually through low k-data field's surface approximation group by each units,which way can greatly dissolve the difficulty of building large number points' surface approximation.In order to integrate these small units' data field,combination integration policy and superposition integration policy are put forward to keep the final data field integrity and smoothly.As a good example to testify the legitimacy of proposed method,the potential function replaces the factor function and the radiant points data field's approximation is realized.

[本文引用: 1]

DOI:10.11821/xb201102005URL [本文引用: 1]

Due to unique advantages in a clear understanding of the interrelationship between city and its hinterland, as well as city and city, the study on urban spheres of influence is becoming a highlight in regional research. This paper improves traditional field models in two aspects: the composite indicator and regional accessibility, in order to delineate urban spheres of influence more reasonably. Taking three years of central China as a case study, this paper investigates dynamic evolution of urban spheres of influence. Focusing on the evolution of spatial pattern, we abstract three stages and its corresponding five types theoretically. Finally, recommendation of development has been made for each stage. This study undertakes certain exploration in the study of urban spheres of influence from the perspective of theory and practice, which can provide some references for the studies in this field and other regional research.

[本文引用: 1]

DOI:10.1111/jcms.2013.51.issue-6URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]