, 王天阳, 朱丽东, 叶玮, 周国成

, 王天阳, 朱丽东, 叶玮, 周国成浙江师范大学地理与环境科学学院,金华 321004

The size distribution of Neolithic sites in the middle reaches of the Yangtze River

CHENRui, LIFengquan , WANGTianyang, ZHULidong, YEWei, ZHOUGuocheng

, WANGTianyang, ZHULidong, YEWei, ZHOUGuocheng通讯作者:

收稿日期:2017-04-20

修回日期:2017-10-12

网络出版日期:2018-03-21

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (3878KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

全新世以来的环境演变及人地关系备受关注[1,2,3,4]。文化遗址作为人类活动的遗迹,是人与自然环境共同作用的产物,反映了当时社会发展状况和自然环境演化过程[5,6,7]。研究文化遗址有利于加深对人地关系的认知,为现实社会与生态环境的可持续发展提供参 考[8,9]。当前,有关文化遗址的研究主要集中在遗址点的时空分布特征、分布特点与环境演变的关系、时空演变动力等方面[9]。遗址规模与文化遗址的人口规模、等级等呈一定的对应关系[10,11]。但对遗址规模分布特征的研究较为薄弱。长江中游地区位于长江流域中部,承启南北,连接东西,孕育了具有自身特色的文化,为苏秉琦提出的新石器考古文化六大区系类型的源头地区之一,在中国早期文明起源中起着重要的作用[7]。该地区9.0~4.0 ka BP的文化类型主要包括彭头山文化(9.0~7.5 ka BP)、城背溪文化(8.0~7.0 ka BP)、皂市下层文化(7.5~6.8 ka BP)、仰韶文化(7.0~6.0 ka BP)、大溪文化(6.3~5.3 ka BP)、屈家岭文化(5.3~4.6 ka BP)和石家河文化(4.6~4.0 ka BP)等[12,13]。为此,本文运用地理空间分析和统计学方法着重探讨了长江中游新石器时代文化遗址规模的分布特征,这对揭示该地区新石器时代人地系统的演变规律和内在机制,协调现今人地关系具有十分重要的意义。2 数据来源与研究方法

本文的遗址数据来自《中国文物地图集》中的湖南分册[14](1997年版)和湖北分册[15](2003年版)。湖南分册和湖北分册分别收集了1996年12月以前和2002年12月以前的考古数据。根据分析需要,参照相关文献的处理办法[16],本文对年代不详的遗址点予以剔除。为探寻文化遗址规模的分布特征,采用ArcGIS软件对文化遗址点进行矢量化处理,形成遗址点与遗址规模的空间数据库;而后,通过DEM数据分别提取坡度、海拔高程、河流等环境要素数据,利用点到线距离工具获取遗址点到河流的距离;最后,利用叠加分析和统计学方法分析了新石器文化遗址规模与环境因子的关系。末次冰期结束以来,研究区的构造运动减缓,地形地貌与现代较为接近[16],用现代DEM开展研究,提取相关环境数据具一定的可行性。3 结果分析与讨论

3.1 遗址时空分布

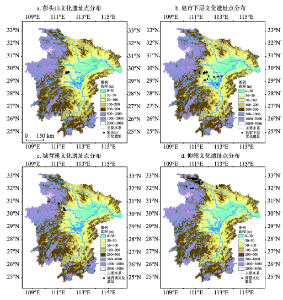

经整理后,本文最终采用的遗址共1566处(表1)。新石器早期,彭头山文化遗址的数量较少,共11处,占遗址总数的0.7%,主要分布在澧水中下游的丘陵或平原岗地上(图1a)。新石器中期,遗址点达66处,占总数的4.21%,较新石器早期略有增长,分布范围亦有所扩展。其中,皂市下层文化遗址有27处,除在澧水仍有分布外,在其西部的山地丘陵区以及南部的沅江下游也有零星分布(图1b)。城背溪文化有11处遗址点,数量较少,占总数的0.7%,主要分布在长江河谷阶地(图1c)。仰韶文化遗址集中分布在汉江中游河谷阶地上(图1d),共28处。新石器时代晚期,遗址数量剧增到1489处,占总量的95.08%,遗址分布范围进一步扩大。其中,大溪文化遗址达200处,占总量的12.77%;屈家岭文化遗址达277处,占总量的17.69%;石家河文化遗址为1012处,占总量的64.62%。大溪文化遗址主要分布在洞庭湖西侧的平原丘陵区、长江河谷阶地、江汉平原的西北部以及鄂东北平原—丘陵过渡区(图1e)。在大溪文化分布的基础上,屈家岭文化向东拓展至洞庭湖西岸、汉东地区,并沿汉江河谷向北延伸,向南在沅江下游也有少量分布(图1f)。石家河文化分布范围较屈家岭文化有所扩展,在洞庭湖以西的高冲积平原和丘陵岗地,汉东地区及汉江中游谷地以及在雪峰山、连云山前等有广泛而密集的分布(图1g)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1长江中游新石器各类文化遗址分布

-->Fig. 1Distribution of the Neolithic cultural sites in the middle reaches of the Yangtze River

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT续图1 长江中游新石器各类文化遗址分布

-->Fig. 1Distribution of the Neolithic cultural sites in the middle reaches of the Yangtze River

-->

新石器时代遗址的文化层堆积类型分为单一型遗址和叠置型遗址[17]。叠置型遗址是一种稳定的生活方式、连续的文化传承、居民长期生活在某处形成的[18]。研究区内的叠置型遗址达174处,含16种序列。其中,具彭头山文化特征的叠置型遗址数量较少,有2处,都分布在洞庭湖西侧由平原向丘陵的过渡带;兼具新石器时代中期和晚期文化特征的叠置型遗址主要分布在洞庭湖西侧的平原—丘陵过渡地区、长江阶地、汉江谷地等地带。新石器时代晚期遗址的文化继承度明显提高,具屈家岭—石家河文化特征遗址达88处,具大溪—屈家岭—石家河文化特征的遗址点数量有24处,主要分布在洞庭湖西侧的平原—丘陵过渡区、长江阶地、汉江谷地、大别山前等地带,平原腹地内部较少。

Tab. 1

表1

表1长江中游新石器时代各文化类型遗址点数量

Tab. 1The number of Neolithic cultural sites in the middle reaches of the Yangtze River

| 文化类型 | 彭头山 | 城背溪 | 皂市下层 | 仰韶 | 大溪 | 屈家岭 | 石家河 | 总计 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 遗址数量 | 11 | 11 | 27 | 28 | 200 | 277 | 1012 | 1566 |

| 占比(%) | 0.70 | 0.70 | 1.72 | 1.79 | 12.77 | 17.70 | 64.62 | 100 |

新窗口打开

Tab. 2

表2

表2各期遗址点的规模分布

Tab. 2Size distribution of the Neolithic cultural sites

| 文化期 | 不同规模的遗址数量(个) | 总计 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 小型 | 中小型 | 中型 | 大型 | 特大型 | ||

| 彭头山文化 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 |

| 城背溪文化 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |

| 仰韶文化 | 0 | 5 | 8 | 14 | 1 | 28 |

| 皂市下层文化 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0 | 27 |

| 大溪文化 | 14 | 55 | 32 | 90 | 9 | 200 |

| 屈家岭文化 | 16 | 47 | 46 | 134 | 34 | 277 |

| 石家河文化 | 95 | 261 | 207 | 399 | 50 | 1012 |

新窗口打开

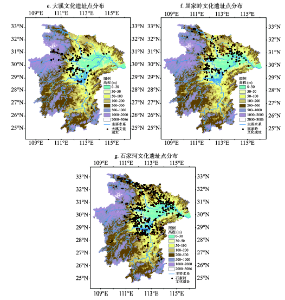

由图2a可知,彭头山文化的遗址规模以中小型为主,平均为6978.18 m2,规模较小。城背溪文化遗址也以中小型为主,除去1处特大型遗址外,其余遗址的平均规模仅为2120 m2;从小型遗址到大型遗址,仰韶文化与皂市下层文化的遗址数量均大致呈线性增加趋势。这两类文化皆以大型遗址为主,平均规模分别为22539.29 m2、17187.04 m2。新石器时代晚期3个文化类型的遗址规模分布特征相似,皆以大型遗址为主,中小型遗址次之。其中,大溪文化遗址的平均规模为62446.75 m2,且规模超过10000 m2的遗址占该文化遗址总数的49.5%;屈家岭文化遗址的平均规模达93960.18 m2,且规模超10000 m2的遗址占该文化遗址总数的60.65%;石家河文化遗址也以大型遗址为主,但因小规模遗址的比例有所增加,遗址规模平均为32339.70 m2,平均规模较晚期的其他两个文化有所降低。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2各期文化遗址规模百分比

-->Fig. 2Percentage chart of size of Neolithic cultural sites

-->

“位序—规模”法则常被用来衡量区域内城市体系的规模分布特征。本文采用该方法对遗址规模分布进行分析。由新石器早期到晚期,遗址规模总体上呈增大趋势。为此,将叠置型遗址的规模赋予最晚文化期,其他文化期不做统计,以减少因规模数据超前而产生的分析误差。本文利用SPSS软件对文化遗址规模及其对应的位序进行双对数回归拟合,结果如表3所示。

Tab. 3

表3

表3各期文化遗址“位序—规模”分析结果

Tab. 3The result of rank-size analysis of the Neolithic cultural sites

| 文化期 | 位序—规模表达式 | R2 |

|---|---|---|

| 彭头山文化 | lgAi=4.6807-1.8664lgRi | 0.7863 |

| 城背溪文化 | lgAi=4.8432-2.4123lgRi | 0.9794 |

| 仰韶文化 | lgAi=4.6434-0.9588lgRi | 0.8994 |

| 皂市下层文化 | lgAi=5.2372-1.6204lgRi | 0.8369 |

| 大溪文化 | lgAi=6.0074-1.2372lgRi | 0.9044 |

| 屈家岭文化 | lgAi=6.9209-1.576lgRi | 0.9575 |

| 石家河文化 | lgAi=7.188-1.2589lgRi | 0.9097 |

新窗口打开

由表3可见,文化遗址“位序—规模”模型的判定系数(R2)接近或超过0.8,说明各期文化遗址的规模分布符合一定的“位序—规模”分布规律。仰韶文化时期的回归斜率接近于1,遗址规模分布略显分散;其他文化期,该值都大于1,文化遗址的规模分布较为集中,与前文分析基本一致。

3.2.2 遗址规模的高程、坡度及与河流距离分布特征 (1)规模的高程分布特征

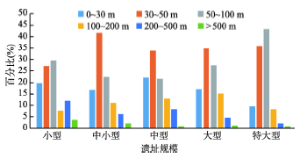

按一般地形划分标准,参照相关研究[19],本文将海拔分为0~200 m、200~500 m、>500 m 等3个级别。鉴于有92.3%的遗址分布在海拔0~200 m之间,需对其进行细化。借鉴相关文献[7],最终将海拔高程划分为0~30 m、30~50 m、50~100 m、100~200 m、200~500 m、> 500 m等6个级别,并分别统计不同文化期遗址的高程分布情况(表4)。

Tab. 4

表4

表4遗址点规模的海拔分布

Tab. 4Size of the Neolithic cultural sites and their altitude distribution

| 文化期 | 海拔(m) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 遗址规模(m2) | 0~30 | 30~50 | 50~100 | 100~200 | 200~500 | > 500 | 合计 | |

| 彭头山 | 0~1000 | 1 | 1 | |||||

| 1000~5000 | 2 | 3 | 5 | |||||

| 5000~10000 | 1 | 1 | ||||||

| 10000~100000 | 3 | 1 | 4 | |||||

| >100000 | 0 | |||||||

| 城背溪 | 0~1000 | 3 | 1 | 4 | ||||

| 1000~5000 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||

| 5000~10000 | 0 | |||||||

| 10000~100000 | 1 | 1 | ||||||

| >100000 | 1 | 1 | ||||||

| 仰韶 | 0~1000 | 0 | ||||||

| 1000~5000 | 5 | 5 | ||||||

| 5000~10000 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||

| 10000~100000 | 9 | 5 | 14 | |||||

| >100000 | 1 | 1 | ||||||

| 皂市下层 | 0~1000 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 1000~5000 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 5000~10000 | 6 | 1 | 7 | |||||

| 10000~100000 | 4 | 8 | 1 | 2 | 15 | |||

| >100000 | 0 | |||||||

| 大溪 | 0~1000 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |

| 1000~5000 | 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 55 | |

| 5000~10000 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 32 | |

| 10000~100000 | 16 | 40 | 20 | 4 | 3 | 7 | 90 | |

| >100000 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||

| 屈家岭 | 0~1000 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | |

| 1000~5000 | 9 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 47 | |

| 5000~10000 | 6 | 21 | 13 | 4 | 2 | 46 | ||

| 10000~100000 | 28 | 45 | 46 | 12 | 3 | 134 | ||

| >100000 | 5 | 14 | 14 | 1 | 34 | |||

| 石家河 | 0~1000 | 13 | 30 | 30 | 7 | 11 | 4 | 95 |

| 1000~5000 | 42 | 114 | 68 | 22 | 13 | 2 | 261 | |

| 5000~10000 | 54 | 62 | 48 | 30 | 12 | 1 | 207 | |

| 10000~100000 | 63 | 133 | 112 | 74 | 16 | 1 | 399 | |

| >100000 | 3 | 17 | 21 | 7 | 2 | 50 | ||

新窗口打开

图3为新石器时代各级规模遗址的海拔分布。新石器时代遗址具有低海拔的选择偏向,各级规模遗址的海拔分布皆以30~100 m为主,低于30 m的遗址占比次之,高于100 m的遗址占比较少。由小型遗址至特大型遗址,分布在海拔200 m以上的遗址占同规模遗址的比率逐渐降低。小型遗址主要分布在海拔100 m以下,占小型遗址总量的76.52%;中小型、中型及大型遗址的海拔分布特征相似,皆以海拔为30~50 m的遗址占比最大,50~100 m的遗址占比次之;特大型遗址以海拔为50~100 m的占比最大,占特大型遗址的43.16%。从表4可知,彭头山文化所有的小型、中小型、中型规模遗址和75%的大型遗址均分布在海拔50 m以下。其中,小型遗址主要分布在海拔30 m以下,其他规模遗址均主要分布在海拔为30~50 m的地区。皂市下层文化遗址基本延续了彭头山文化的海拔分布特征,小型、中小型遗址主要分布在海拔30 m以下的地区,其他规模的遗址均主要分布在海拔为30~50 m的地区。受地貌影响,城背溪文化遗址主要分布在海拔50 m以上,仰韶文化遗址的海拔一般高于100 m。新石器晚期遗址的海拔分布有所拓宽,各海拔分级都有遗址出现。但大溪文化、屈家岭文化和石家河文化都有近80%的遗址分布在海拔100 m以下。特大型遗址主要分布在海拔50~100 m的地区,其他规模遗址主要分布在海拔30~50 m的地区。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3不同规模遗址的海拔分布

-->Fig. 3Altitude distribution of sites with different sizes in all periods

-->

(2)规模的坡度分布

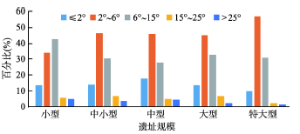

根据全国土地调查技术规范,将研究区坡度分为≤ 2°、2°~6°、6°~15°、15°~25°和>25°等5级,并分别统计不同文化期遗址规模在坡度上的数量分布情况。

从图4可知,各级规模的遗址均有70%以上分布在坡度2°~15°之间,坡度为2°~6°的平缓地和6°~15°的缓坡地是遗址的主要分布地带。其中,小型遗址主要分布在6°~15°的缓坡地,占小型遗址总数的42.42%;中小型及以上规模的遗址均主要分布在2°~6°的平缓地,特大型遗址56.84%分布在2°~6°范围;由小型到特大型遗址,分布在坡度25°以上的遗址占同规模遗址的比率逐渐降低(图4)。由表5可知,彭头山文化除1处小型遗址位于坡度15°~25°之间外,其余均分布在坡度小于15°的地区,并以6°以下占比略大。皂市下层文化的各级规模遗址主要分布在坡度小于15°的地区。城背溪文化遗址主要分布在坡度为6°~15°的地区,坡度略大。仰韶文化遗址的坡度虽以2°~15°为主,但中型和大型遗址的坡度分布均略显分散。大溪文化的小型和中小型遗址均有63%以上分布在坡度为2°~15°的地区,且中型及以上规模的遗址皆有超70%分布在该坡度区间。对比不同规模遗址在各坡度分级的分布情况,可发现中小型及以下遗址在坡度大于15°地区的比率均略高于其他规模遗址在该坡度分级的比率。屈家岭文化和石家河文化时期,遗址的坡度分布与大溪文化大体相似,稍有不同的是,小型遗址多分布于6°~15°的缓坡地,中小型至特大型遗址主要分布于2°~6°的平缓地。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4不同规模遗址的坡度分布

-->Fig. 4Slope distribution of sites with different sizes in all periods

-->

Tab. 5

表5

表5遗址点规模与坡度分布

Tab. 5Size of the Neolithic cultural sites and their slope distribution

| 文化期 | 遗址规模(m2) | 坡度(°)和遗址数量(个) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ≤ 2° | 2°~6° | 6°~15° | 15°~25° | > 25° | ||

| 彭头山文化 | 0~1000 | 1 | ||||

| 1000~5000 | 2 | 2 | 1 | |||

| 5000~10000 | 1 | |||||

| 10000~100000 | 1 | 2 | 1 | |||

| >100000 | ||||||

| 城背溪文化 | 0~1000 | 1 | 2 | 1 | ||

| 1000~5000 | 1 | 4 | ||||

| 5000~10000 | ||||||

| 10000~100000 | 1 | |||||

| >100000 | 1 | |||||

| 仰韶文化 | 0~1000 | |||||

| 1000~5000 | 1 | 1 | 3 | |||

| 5000~10000 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||

| 10000~100000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |

| >100000 | 1 | |||||

| 皂市下层文化 | 0~1000 | 1 | 1 | |||

| 1000~5000 | 1 | 1 | 1 | |||

| 5000~10000 | 1 | 4 | 2 | |||

| 10000~100000 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||

| >100000 | ||||||

| 大溪文化 | 0~1000 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |

| 1000~5000 | 4 | 20 | 17 | 8 | 6 | |

| 5000~10000 | 5 | 10 | 13 | 1 | 3 | |

| 10000~100000 | 13 | 35 | 30 | 6 | 6 | |

| >100000 | 5 | 4 | ||||

| 屈家岭文化 | 0~1000 | 2 | 3 | 10 | 1 | |

| 1000~5000 | 9 | 21 | 13 | 3 | 1 | |

| 5000~10000 | 9 | 24 | 10 | 1 | 2 | |

| 10000~100000 | 17 | 66 | 43 | 6 | 2 | |

| >100000 | 4 | 22 | 7 | 1 | ||

| 石家河文化 | 0~1000 | 12 | 38 | 37 | 3 | 5 |

| 1000~5000 | 34 | 131 | 77 | 13 | 6 | |

| 5000~10000 | 37 | 97 | 57 | 10 | 6 | |

| 10000~100000 | 52 | 183 | 131 | 27 | 6 | |

| >100000 | 4 | 27 | 17 | 1 | 1 | |

新窗口打开

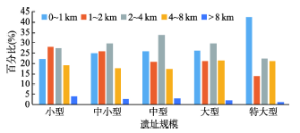

(3)规模的河流距离分布

遗址至河流距离尚无统一的分级标准。根据相关研究中缓冲区半径的设置[20],并结合遗址到河流距离的分布情况,本文将遗址至河流的距离分为5级:0~1 km、1~2 km、2~4 km、4~8 km和> 8 km。各级规模遗址与河流距离的数量关系如表6所示。

Tab. 6

表6

表6各期遗址点规模与河流距离的关系

Tab. 6Size of the Neolithic cultural sites and their distance to river

| 文化期 | 遗址规模(m2) | 河流距离(km)和遗址数量(个) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0~1 | 1~2 | 2~4 | 4~8 | > 8 | ||

| 彭头山文化 | 0~1000 | 1 | ||||

| 1000~5000 | 3 | 2 | ||||

| 5000~10000 | 2 | 1 | ||||

| 10000~100000 | 1 | 1 | ||||

| >100000 | ||||||

| 城背溪文化 | 0~1000 | 3 | 1 | |||

| 1000~5000 | 1 | 3 | 1 | |||

| 5000~10000 | ||||||

| 10000~100000 | 1 | |||||

| >100000 | 1 | |||||

| 仰韶文化 | 0~1000 | |||||

| 1000~5000 | 2 | 3 | ||||

| 5000~10000 | 4 | 3 | 1 | |||

| 10000~100000 | 8 | 3 | 3 | |||

| >100000 | 1 | |||||

| 皂市下层文化 | 0~1000 | 1 | 1 | |||

| 1000~5000 | 1 | 1 | 1 | |||

| 5000~10000 | 3 | 1 | 3 | |||

| 10000~100000 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||

| >100000 | ||||||

| 大溪文化 | 0~1000 | 4 | 5 | 4 | 1 | |

| 1000~5000 | 13 | 20 | 19 | 3 | ||

| 5000~10000 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | |

| 10000~100000 | 25 | 16 | 24 | 23 | 2 | |

| >100000 | 6 | 1 | 2 | |||

| 屈家岭文化 | 0~1000 | 5 | 4 | 4 | 3 | |

| 1000~5000 | 9 | 16 | 14 | 5 | 3 | |

| 5000~10000 | 6 | 12 | 18 | 9 | 1 | |

| 10000~100000 | 28 | 26 | 40 | 37 | 3 | |

| >100000 | 13 | 4 | 9 | 7 | 1 | |

| 石家河文化 | 0~1000 | 18 | 27 | 25 | 20 | 5 |

| 1000~5000 | 69 | 54 | 73 | 58 | 7 | |

| 5000~10000 | 57 | 38 | 69 | 38 | 5 | |

| 10000~100000 | 105 | 91 | 122 | 74 | 7 | |

| >100000 | 20 | 9 | 10 | 11 | ||

新窗口打开

由表6可知,彭头山文化遗址主要分布在距河流2 km以内,且有近70%的该文化遗址与河流的距离小于1 km。受地貌影响,约66%的城背溪文化遗址分布在距河流2~4 km范围内,距离较彭头山文化略有增加;有86%的仰韶文化遗址位于距河流2 km以内;皂市下层文化的小型和中小型遗址距河流较近,中型、大型遗址至河流距离的数量分布皆略显分散。新石器时代晚期,开始出现距河流8 km以上的遗址。大溪文化的中型及以下规模遗址均约有90%位于距河流4 km以内,大型遗址在距河流8 km内分布较为均衡,约66%的特大型遗址分布在距河流1 km以内;除特大型遗址在距河流1 km以内的占比依然高于其他距离分级外,屈家岭文化、石家河文化的其他规模遗址在距河流8 km内皆大致呈均衡分布态势。

从图5可看出,从小型至特大型遗址,皆有50%左右的遗址分布在距河流2 km以内;随遗址规模增大,在河流1 km以内的遗址比率逐渐增加;有40%以上的特大型遗址分布在距河流1 km以内,远超其他规模遗址在该距离分级的比率;从小型遗址到特大型遗址,与河流距离大于8 km遗址的比率大致呈现降低趋势。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5不同规模遗址距河流距离分布

-->Fig. 5Distance distribution of sites from rivers in all periods

-->

3.3讨论

中国的全新世气候演变存在较明显的地区差异[21]。为此,主要采用相关文献说明本区的环境变化特征。研究表明[22,23,24],9.3~7.6 ka BP研究区属中全新世前期的气温波动上升期,环境状况极不稳定;7.6~4.0 ka BP为全新世大暖期,是有利于农业文明发展的暖湿期。其中,6.0~5.0 ka BP具有显著的环境稳定性,其他时段相对不稳定;4.0~2.0 ka BP气候趋于干凉,波动频繁。研究区的新石器文化正是在这一气候背景下孕育、发展和演变的。8.0 ka BP左右,气候由寒冷干燥向温暖湿润过渡,中国的新石器时代文化基本上是在全新世高温期中发展起来的[25]。彭头山文化处于新石器文化的萌芽期,环境状况极不稳定,因此遗址数量少,分布范围较小,规模以中小型遗址为主。城背溪文化、仰韶文化、皂市下层文化等3个文化期,环境条件有所改善,但仍具一定的不稳定性,遗址数量虽较彭头山文化略有增长,但增幅不大;除了城背溪文化因受长江河谷阶地制约外,其他两个文化的遗址规模开始以大型遗址为主,规模有所增加。6.0~5.0 ka BP是研究区全新世大暖期的最适宜期[23],水热条件十分优越,有利于新石器文化的发展和繁荣。大溪文化遗址数量有较大增长,分布范围也大大拓宽,遗址规模以大型遗址为主,平均遗址规模远超前期。屈家岭和石家河文化期的气候虽具一定的不稳定性,但仍属全新世大暖期,两湖平原上的湖群可能不稳定或处于退缩期[23]。这两个文化的遗址数量均较大溪文化有增长,分布范围也进一步拓展;平均遗址规模高于新石器中期,且在屈家岭文化期达到最大。石家河文化的平均遗址规模略有降低,可能与4.0 ka BP后气候变化有关[23]。另外,叠置型遗址呈现出具新石器早期文化特征的遗址数量少,而具中晚期尤其是晚期文化特征的遗址数量多的特征。上述分析表明,研究区新石器文化的产生、发展同全新世气候变化存在一定的对应性,文化对自然环境的适应性逐渐增强,但总体上仍受环境变化影响。

研究区的新石器文化遗址均具低海拔选择偏向。海拔30~100 m为遗址集中分布区,主要属山前台地—岗地、平原台地—岗地及河流阶地等地貌[7, 26],这既利于农业生产又可适当规避洪水灾害[26]。不同规模遗址的海拔分布存在一定分异。特大型遗址的海拔以50~100 m为主,而其他规模遗址的海拔一般以30~50 m为主。推测这可能与前者对洪水灾害防范要求更高有关。大溪文化、屈家岭文化和石家河文化虽都有近80%的遗址分布在海拔100 m以内,但与新石器早期、中期的文化相比,遗址的海拔分布范围有所拓宽,高程的选择具一定分散性,这可能反映了文化对自然环境的适应能力有所增强[7]。

在生产力水平较低的自然经济时代,农业发展受自然条件制约[9]。从小型至特大型遗址,皆有50%左右的遗址分布在距河流2 km以内,这反映出古文化选址具有强烈的河流指向性,符合择水而居的理念[27]。研究区在彭头山文化时期已开始种植水稻,屈家岭文化时期水稻可能已成为最主要的食物来源[28]。遗址的近水性可能与当时农业生产和生活需求有关[26]。随遗址规模增大,距河流1 km以内的遗址比率逐渐增加,距河大于8 km的遗址比率大致呈现降低趋势,这可能反映了不同规模遗址对水资源需求程度存在差异。另外,由新石器文化早期至晚期,遗址与河流的距离呈现出由相对集中到相对分散的变化趋势,并出现了零星大于8 km的遗址。随人类适应能力提高和生产技术的进步,新石器晚期人类聚落选址的濒河性已不是决定性因素,这与河南省史前人类遗址的研究结论较为一致[29]。坡度2°~15°为研究区文化遗址的主要分布区,且遗址一般在2°~6°占比最高。由大溪文化到石家河文化,有较大比例的小型遗址分布在6°~15°的缓坡地,而中小型以上遗址更多分布在2°~6°的平缓地,特大型遗址该偏好更加突出。这表明新石器晚期不同规模遗址的坡度分布存在一定分异,规模较大的遗址对平坦地形占据能力强于小规模遗址。石家河时期社会阶层分化严重[30],坡度选择的差异是否与当时的社会阶层分化有关,目前尚不清楚,有待进一步探讨。

4 结论

本文对长江中游新石器时代文化遗址规模分布特征进行了分析,主要得到以下结论:(1)从新石器时代早期到晚期,研究区内文化遗址的数量、规模、分布范围等一般呈增长或扩大趋势,文化遗址的继承性也有所提高,这与全新世气候变化具有一定的对应性。

(2)长江中游新石器文化遗址整体上以低海拔、地形平缓和近水的岗地、河谷阶地等地貌为主要的选择偏向,既利于原始农业发展又能在一定程度上规避洪涝灾害。新石器晚期,文化遗址对高程、坡度及与河流距离等的选择在大体保持该选择倾向的同时,开始出现选择分化,文化对自然环境要素的依存度有所降低。

(3)不同规模遗址对环境的选择具有一定的分异。新石器时代晚期,有较多的小型文化遗址分布在6°~15°的缓坡地,而中型及以上规模的遗址则多分布于2°~6°的平缓地区;有40%以上的特大型遗址分布在距河流1 km以内,远超其他规模遗址在该距离内的比例;在各级规模遗址的海拔分布中,特大型遗址在海拔50~100 m占比最大,其他规模遗址一般在海拔30~50 m占比最高。产生原因是否与社会阶层分化有关尚有待进一步探讨。

The authors have declared that no competing interests exist.