古老的克拉通岩石圈地幔是在地球演化的早期阶段经过壳幔分异事件之后形成的,它们是原始地幔(主要由易熔的二辉橄榄岩组成)经过高程度的部分熔融,大量玄武质熔体被抽取之后残余的难熔组分(以难熔的方辉橄榄岩为主),因此,古老的克拉通岩石圈地幔具有明显富Mg、贫Fe、高度难熔的组成特征。玄武质熔体被大量抽取之后,古老克拉通岩石圈地幔的密度(~3.31 g/cm3)小于下伏的软流圈(~3.39 g/cm3),因此,它能够像船一样长期“漂浮”在软流圈之上。克拉通的岩石圈地幔具有机械抵抗力(Arndt et al., 2009),能够防止地幔对流造成的破坏,因而能够长期存在。

古老克拉通的岩石圈地幔是如何形成的?尽管科学家们针对这一问题开展了大量的研究,然而,目前对克拉通岩石圈地幔成因的认识仍然存在明显的分歧。分歧的焦点主要集中在两种学术观点:熔融模型和堆积模型。

第一种观点(熔融模型)认为,克拉通岩石圈地幔是通过地幔物质底辟上升、地幔倒转、或者地幔柱携带地幔过渡带的物质上升并发生高程度熔融形成的(Boyd, 1989; Stein and Hofmann, 1994),因此它们代表高度亏损玄武质熔体、相对干燥、低密度的熔融残余。该模型容易被大家接受,因为它能够合理地解释很多观测到的现象,比如岩石圈地幔的低密度现象(高程度熔融的结果)、有浮力(Boyd, 1989; Stein and Hofmann, 1994)、岩石圈的厚度与年龄具有正相关性,无水地幔橄榄岩捕虏体的发现指示岩石圈地幔具有足够的粘度而不受下伏软流圈的影响(Peslier et al., 2010)。根据该模型可以预测,在地幔物质减压熔融的过程中,由于上部地幔物质的熔体抽取程度更高,因此地幔熔融柱顶部的密度应相对较低,而岩石圈地幔底部的密度应相对较高。然而,熔融模型所预测的岩石圈地幔化学分层与其他****的观测资料和工作模型(Lee et al., 2011)所预测的结果有很大出入。

关于克拉通岩石圈地幔成因的第二种学术观点(堆积模型)认为,古老的克拉通岩石圈地幔最初是通过俯冲的大洋地壳及形成于洋中脊的亏损地幔叠置堆积而成(Helmstaedt and Schulze, 1989; Beall et al., 2018)。该模型也成功地解释了一些地质现象,比如,岩石圈地幔巨大的厚度、岩石圈地幔相对于大洋岩石圈亏损玄武质熔体,以及克拉通地区金伯利岩中产出的榴辉岩捕虏体具有大洋地壳的地球化学特征。然而,堆积模型也存在着一些问题,比如,难以解释大洋岩石圈中相对大量的古大洋地壳物质与金伯利岩地幔捕虏体中相对稀少的榴辉岩捕虏体之间的不一致性(Arndt et al., 2009; Lee et al., 2011))。此外,由于古老的俯冲板片中含有相当厚度的大洋地壳,它可能会受到板块断裂和/或板块后撤的影响而不能发生多重堆积(Perchuk et al., 2019)。

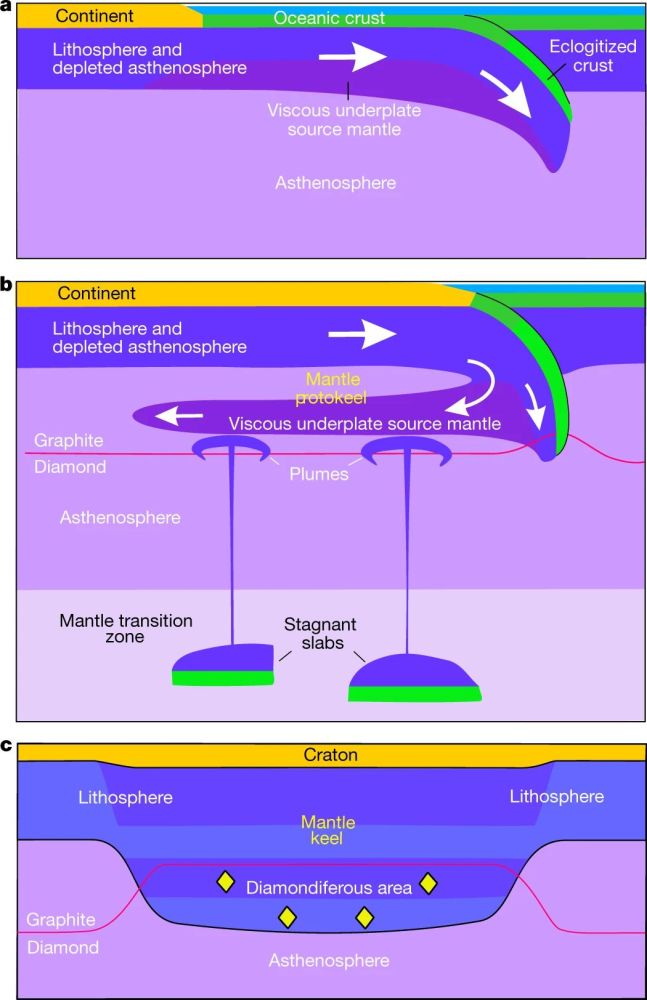

为了解决上述存在争议的科学问题,一种新的替代模型——热-机械模型被提出(Sizova et al., 2010; Perchuk et al., 2019),并在最近得到了进一步的发展。近期,Perchuk et al.(2020)在Nature上发表论文,他们在上述模型的基础上,建立了二维高分辨率岩浆-热-机械模型,通过模拟研究发现:在太古代板块构造开始之后,位于俯冲大洋板块之下具有正浮力和韧性、亏损玄武质熔体的、热的地幔层,在大洋板块俯冲的过程中,不能随着大洋板块同步俯冲(图1),而是滞留于邻近的大陆板块之下,形成具有克拉通规模的粘性原始陆核。之后,随着地温梯度的下降,侵位于大陆之下具有高粘滞度的亏损地幔层也随之降温,与大陆合为一体,成为古老克拉通的岩石圈地幔。根据大陆岩石圈地幔的厚度估算表明,该模型所展示的动力学机制在古老克拉通岩石圈的主要形成时期是有效的。因此,前寒武纪时期携带高度亏损地幔层的大洋板块俯冲作用是陆下巨厚岩石圈地幔形成的先决条件,由于巨厚岩石圈地幔的存在,使得古老的克拉通在随后的板块构造过程中得以长期保存。这项研究为第二种观点提供了新的证据:古老克拉通岩石圈地幔是通过早期大洋板块俯冲引起的板片堆积形成的。

图1 克拉通岩石圈地幔形成动力学模型示意图(Perchuk et al., 2020)。(a)板块构造开始的早期,大洋板块携带高度亏损的地幔一起运动,并发生俯冲;(b)粘性的亏损地幔不能随着大洋板块同步俯冲,滞留在相邻的大陆之下形成最初的陆核。地幔过渡带的滞留板片底辟上升,叠置于地幔核之下,成为陆核的下部层位;c. 随着地温梯度的下降,叠置的地幔层温度降低,从而形成古老克拉通的岩石圈地幔

主要参考文献

Arndt N T, Coltice N, Helmstaedt H, et al. Origin of Archean subcontinental lithospheric mantle: Some petrological constraints[J]. Lithos, 2009, 109(1-2): 61-71.(链接)

Beall A P, Moresi L, Cooper C M. Formation of cratonic lithosphere during the initiation of plate tectonics[J]. Geology, 2018, 46(6): 487-490.(链接)

Boyd F R. Compositional distinction between oceanic and cratonic lithosphere[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1989, 96(1-2): 15-26.(链接)

Helmstaedt H, Schulze D J. Southern African kimberlites and their mantle sample: implications for Archean tectonics and lithosphere evolution[J]. Kimberlites and Related Rocks, 1989, 1: 358-368.(链接)

Lee C T A, Luffi P, Chin E J. Building and destroying continental mantle[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2011, 39: 59-90.(链接)

Perchuk A L, Gerya T V, Zakharov V S, et al. Building cratonic keels in Precambrian plate tectonics[J]. Nature, 2020, 586(7829): 395-401.(链接)

Perchuk A L, Zakharov V S, Gerya T V, et al. Hotter mantle but colder subduction in the Precambrian: What are the implications?[J]. Precambrian Research, 2019, 330: 20-34.(链接)

Peslier A H, Woodland A B, Bell D R, et al. Olivine water contents in the continental lithosphere and the longevity of cratons[J]. Nature, 2010, 467(7311): 78-81.(链接)

Sizova E, Gerya T, Brown M, et al. Subduction styles in the Precambrian: Insight from numerical experiments[J]. Lithos, 2010, 116(3-4): 209-229.(链接)

Stein M, Hofmann A W. Mantle plumes and episodic crustal growth[J]. Nature, 1994, 372(6501): 63-68.(链接)

(撰稿:汤艳杰/岩石圈室)