由于受疾病负担和摄食减少的双重影响,肿瘤患者普遍存在营养不良问题,对营养不良进行早期诊断和及时干预,可以显著降低住院费用,提高治疗疗效,延长患者生存时间。但营养不良诊断分级及营养治疗干预时机判断,仍然是限制临床营养治疗实施推进的难题。目前,运用营养风险筛查评分简表(NRS2002)和患者主观整体评估量表(PG-SGA),可进行即时的营养筛查及营养不良评估诊断。通过对肿瘤患者进行生存随访发现,营养相关指标如身体质量指数(BMI)、体重、肌肉质量、疾病负担与炎症状态、摄食减少与吸收障碍等,均与肿瘤相关生存预后密切相关,但缺乏精准的评价方法与依据,从而难以把握临床实践中开展营养治疗干预的合适时机。

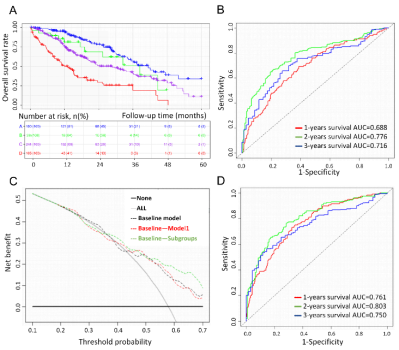

石汉平教授团队一直从事肿瘤患者营养不良精准评估与临床营养个体化干预方面的工作。本研究中,团队通过回顾性分析2546例全肿瘤人群及527例上消化道肿瘤患者发现,原发肿瘤位置(食管、胃、胰腺)在疾病负担与炎症状态标准中对肿瘤不良预后的影响占主导地位。通过对多重人体测量学评估标准筛选分析证实,三角肌皮褶厚度(<12.5mm[男性],<11.5mm[女性])联合任一小腿周径(<29.5cm[男性],<30.0cm[女性])或握力/体重比值(kg)(<0.283[男性],<0.468[女性]),即可诊断肿瘤患者肌肉质量下降。该标准结合摄食减少指标(近两周存在摄食减少联合任意表现:呕吐大于2次或血清白蛋白水平低于31.5g/L),可对上消化肿瘤患者两年内总体生存期进行快速而准确的预测,其预测效力明显优于复杂的PG-SGA分级与卡式评分(AUC:0.803 vs 0.776)。

该研究通过回顾性分析石汉平教授发起的国内最大规模恶性肿瘤患者营养状态与临床结局相关性的队列数据(INSCOC),明确了欧洲、美国、亚洲、拉丁美洲肠内肠外营养学会发起的全球领导人营养不良倡议(GLIM)中,营养不良相关最佳诊断组合的问题。该模型证实了即时的临床营养评估,对肿瘤患者近期生存时间预测及不良预后风险预警具有极其重要的作用。

该研究获得国家重点研发计划项目(2017YFC1309200)资助。

石汉平,医学博士,外科学教授,主任医师,博士生导师,美国外科学院院士(FACS),现任首都医科大学附属北京世纪坛医院胃肠外科主任,临床营养科主任,国家市场监管重点实验室(肿瘤特医食品)主任,肿瘤代谢与营养北京国际科技合作基地主任,国家重点研发计划项目首席科学家,北京市首批“战略人才”,首都医科大学“特殊人才引进”教授,中国抗癌协会肿瘤营养治疗专业委员会主任委员。发表专业论文464篇,主编专著26部,以第一作者获省部级科技进步一等奖3项。先后获“全国优秀科技工作者”、“科学中国人”、“全国优秀科普工作者”、“健康中国(2019年度)十大人物”、“外科学、肿瘤营养学全国首席科学传播专家”等荣誉称号及“敬祐生命、荣耀医者:肿瘤专科精英及科普影响力奖”。