0 引言

【研究意义】稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis)是中国水稻(Oryza sativa)上重要的“两迁”害虫之一,主要以幼虫纵卷水稻叶片取食危害,影响水稻的光合作用,对水稻产量构成严重威胁[1-3]。随着耕作制度的改变、品种的更新和采用密植、高肥和高化学农药投入的耕作方式,20世纪70年代后在中国主要稻区大发生的频率明显增加,特别是在2003年出现全国性的特大暴发,而后连年猖獗危害,发生面积不断上升[4-6]。目前,稻纵卷叶螟的防治以化学防治为主,但化学药剂的长期不合理使用引起环境污染、害虫抗药性等诸多负面效应[7-9],亟需寻找安全有效的害虫治理方式[4],通过研究植物-害虫-天敌关系,充分挖掘稻田生态系统中功能植物的生物防治功能,对实现稻纵卷叶螟的可持续治理具有重要意义。【前人研究进展】高度集约化的生产方式,使得传统农业系统的生物多样性极为薄弱,导致害虫频繁暴发[10]。生物多样性为作物生态系统提供害虫生物防治等基本的生态服务功能[11-12],减低作物对化学投入品的依赖[13-14]。近年来,包括生境调节在内的生态控制策略成为研究热点,提高植物多样性是一种保护天敌从而可持续控制害虫的有效途径[10,14]。其中,能支持天敌发挥效能的功能性植物类群包括诱集植物、指示植物、载体植物和护卫植物等[15]。诱集植物是一类比靶标作物更能吸引害虫停留或产卵从而减少害虫危害的植物,如香根草可以诱集二化螟(Chilo suppressalis)产卵并对二化螟幼虫有致死作用,从而减轻二化螟对水稻的危害[16-17]。指示植物对靶标害虫有很强的吸引作用,且症状很容易被发现。因此在害虫发生初期,指示植物可以先于作物上观察到害虫危害,从而可有效指导防治以减小防治成本[18]。载体植物系统是近年来发展的一种生物防治新技术,主要包括载体植物、替代食物和有益生物3个基本要素[19]。其中,载体植物是最主要的要素,主要用来饲养替代寄主或猎物以提供食物资源给有益生物,从而形成一个开放的天敌饲养系统提高天敌的控害能力。而护卫植物是指集中了指示植物、诱集植物、载体植物等功能于一体的植物[15]。【本研究切入点】稻纵卷叶螟寄主植物有多种,既包括水稻、玉米等作物,还包括稗草、狗尾草等禾本科杂草[20]。胡晓斌等[21]发现田边杂草中稻纵卷叶螟赶蛾数量多于田间,且不同寄主植物上稻纵卷叶螟产卵量具有一定差异[22-24]。稻纵卷叶螟对杂草的趋性以及杂草种类的多样性使得筛选出功能性植物的可能性大大增加。【拟解决的关键问题】选取稻田系统常见的7种禾本科杂草,研究稻纵卷叶螟对杂草与水稻之间的栖息选择性与产卵选择性,稻纵卷叶螟在杂草上的生长发育以及田埂上种植杂草对稻纵卷叶螟种群数量以及卵寄生蜂数量的影响,探讨开发用于防治稻纵卷叶螟的功能性植物的可行性。1 材料与方法

1.1 供试昆虫与寄主植物

稻纵卷叶螟成虫采自杭州市郊常规水稻田,室内饲养一代后的初羽化成虫用于室内试验。稗草(Echinochloa crusgalli)、秕谷草(Leersia sayanuka)、马唐(Digitaria sanguinalis)、牛筋草(Eleusine indica)、千金子(Leptochloa chinensis)、双穗雀稗(Paspalum distichum)、游草(Leersia hexandra)与水稻用于稻纵卷叶螟的栖息、产卵选择性及不同寄主上生物学特性试验。从田间采回以上7种杂草幼苗移栽到盆钵中室内种植,水稻品种为“甬优1540”,盆栽,移栽后45—60日龄的稻株待用。

1.2 稻纵卷叶螟成虫对不同寄主植物的栖息选择性与产卵选择性

每种禾本科杂草和水稻各两盆,十字交叉排列,使生物量大致相等,置于同一纱笼(1 m×1 m×0.8 m)中,于早上8点每笼接入30头稻纵卷叶螟雌虫,每天放入蘸有10%蔗糖水的脱脂棉添加营养。分别在接虫后12、24、36和48 h调查栖息在水稻和杂草上的稻纵卷叶螟成虫,比较稻纵卷叶螟在禾本科杂草和水稻之间的栖息选择性。栖息性选择试验结束后,移去稻纵卷叶螟成虫,统计在杂草和水稻植株上的稻纵卷叶螟卵量,比较产卵选择性。试验在控光控温的温室内进行,温度(27±1)℃,光周期L﹕D= 12 h﹕12 h。每个处理重复5次。1.3 稻纵卷叶螟在不同寄主植物上的生物学特性

将一对稻纵卷叶螟成虫接入纱笼中,在水稻和杂草植株上产卵1 d后,移出成虫。计数每丛杂草(水稻)上的卵数并标记,把产卵苗继续放在笼中,每天观测虫情、苗情,视苗情加入同种新鲜干净的寄主植株供幼虫取食,使其在生长发育过程中食物充足。待幼虫开始化蛹,收集1 d内的蛹区分雌雄后称重。从有成虫开始羽化的第1天起,每天统计羽化的成虫数量并区分雌雄,直到全部羽化。试验在控光控温的温室内进行,温度(27±1)℃,光周期L﹕D= 12 h﹕12 h。1.4 禾本科杂草对稻田稻纵卷叶螟蛾量的影响

试验在位于浙江省金华市婺城区汤溪镇的试验基地进行。在稻田边筑1 m宽田埂,于2016年5月初种植秕谷草、游草、马唐、千金子、双穗雀稗、稗草、牛筋草幼苗,每小区田埂长度10 m,以空白为对照,随机区组设计,共 24个小区,小区间间隔10 m。水稻品种为“甬优1540”,6月5日移栽入稻田,水肥按当地常规管理。在8月15日稻纵卷叶螟盛发期,调查田埂禾本科杂草中和距离田埂不同距离的稻田中(1、5、10 m)的赶蛾量。以2 m长的竹竿手握竹竿中部,竹竿平放于杂草或水稻叶面下10 cm,左右各45度摇摆打击叶面两次,计数每10 m2内可见的稻纵卷叶螟成虫数量。1.5 不同禾本科杂草上稻纵卷叶螟卵量和赤眼蜂种群数量

试验处理同1.4。8月15日稻纵卷叶螟盛发期,不同试验小区田埂上随机采集供试禾本科杂草20个分蘖,带回室内在放大镜下计数稻纵卷叶螟的卵量和被卵寄生蜂寄生的卵数量。1.6 数据分析

试验数据采用SPSS 18.0进行统计和分析。稻纵卷叶螟在两种不同寄主间不同时间段的栖息选择性应用双因素方差进行分析,稻纵卷叶螟在两种寄主间的产卵选择性通过独立样本t检验进行分析,生物学特性数据以及稻纵卷叶螟成蛾数量、卵量和被寄生卵量及寄生率均用单因素方差分析。2 结果

2.1 稻纵卷叶螟成虫对不同寄主植物的栖息选择性

稻纵卷叶螟偏好在秕谷草和马唐上栖息,不喜栖息于双穗雀稗,而在游草、牛筋草、稗草、千金子和水稻间,稻纵卷叶螟的栖息选择没有偏向性。随时间延长,在游草和水稻之间稻纵卷叶螟偏向选择在游草上栖息,而其他杂草和水稻之间,时间因子对稻纵卷叶螟的栖息偏向性则没有影响(图1、表1)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1稻纵卷叶螟成虫在水稻和禾本科杂草之间的栖息选择性

-->Fig. 1Habitat selectivity of C. medinalis adult on rice and graminaceous weeds

-->

Table 1

表1

表1寄主植物对稻纵卷叶螟成虫栖息选择性影响的双因素方差分析

Table 1Two-factor variance analysis of habitat selectivity of C. medinalis adult on rice and graminaceous weeds

| 处理 Treatment | 影响因子 Impact factor | F | P |

|---|---|---|---|

| 马唐vs 水稻 D. sanguinalis vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 32.667 | 0.0106 |

| 时间Time | 3.883 | 0.1473 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 1.51 | 0.2306 | |

| 牛筋草vs 水稻 E. indica vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 0.626 | 0.4867 |

| 时间Time | 0.174 | 0.9073 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 16.841 | <0.001 | |

| 稗草vs水稻 E. crusgalli vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 4.329 | 0.1289 |

| 时间Time | 0.284 | 0.8354 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 45.413 | <0.001 | |

| 秕谷草vs水稻 L. sayanuka vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 25.226 | 0.0152 |

| 时间Time | 0.737 | 0.5959 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 5.997 | 0.0023 | |

| 千金子vs水稻 L. chinensis vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 0.004 | 0.9557 |

| 时间Time | 1.059 | 0.4816 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 5.446 | 0.0039 | |

| 双穗雀稗vs水稻 P. distichum vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 19.851 | 0.021 |

| 时间Time | 0.247 | 0.8597 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 8.69 | 0.0002 | |

| 游草vs水稻 L. hexandra vs O. sativa | 寄主植物Host plant | 2.049 | 0.2477 |

| 时间Time | 16.423 | 0.0229 | |

| 寄主植物×时间 Host plant×time | 1.86 | 0.1563 |

新窗口打开

2.2 稻纵卷叶螟成虫在禾本科杂草和水稻间的产卵选择性

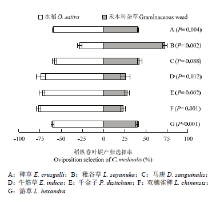

稻纵卷叶螟成虫在稗草、牛筋草、千金子、双穗雀稗、游草和水稻之间,偏向在水稻上产卵;秕谷草和水稻之间,偏向在秕谷草上产卵;马唐和水稻之间则没有明显的偏向性(图2)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2稻纵卷叶螟成虫在禾本科杂草和水稻之间的产卵选择性

-->Fig. 2Oviposition selection of C. medinalis between graminaceous weed and rice

-->

2.3 稻纵卷叶螟在禾本科杂草上的生物学特性

稻纵卷叶螟在各种杂草上都能完成世代,但发育历期存在显著差异,在秕谷草上发育历期最短,双穗雀稗次之,游草、千金子、牛筋草、马唐、稗草和水稻上的发育历期间则没有显著性差异。不同寄主上的稻纵卷叶螟蛹重也存在差异,其中在马唐上的雌蛹、马唐和千金子上的雄蛹蛹重显著轻于在其他寄主植物上的蛹重。在不同寄主植物上稻纵卷叶螟的羽化率差异较大,秕谷草、游草、牛筋草、稗草和水稻上的羽化率为42.17%—51.31%,在千金子和双穗雀稗上最低,仅为11.76%和13.29%。雌性比以水稻和稗草上最高,显著高于其他寄主植物(表2)。Table 2

表2

表2稻纵卷叶螟在不同禾本科杂草和水稻上的生物学特性

Table 2Biological characteristic of C. medinalis on different graminaceous weeds and rice

| 寄主植物 Host plant | 发育历期Development time (d) | 蛹重Pupa weight (mg) | 羽化率 Emergence rate (%) | 雌性比 Female rate (%) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雌虫Female | 雄虫Male | 雌虫Female | 雄虫Male | |||

| 稗草E. crusgalli | 30.14±0.65a | 29.38±0.81ab | 22.4±1.9a | 23.1±1.2ab | 51.31±0.07a | 54.07±2.10a |

| 秕谷草L. sayanuka | 24.34±0.42c | 25.79±0.38c | 22.7±2.2a | 22.0±1.8ab | 42.17±0.05ab | 43.40±4.16b |

| 马唐D. sanguinalis | 30.18±0.78a | 29.61±0.91ab | 19.1±1.2 b | 20.8±1.1b | 33.54±0.05c | 42.11±2.52b |

| 牛筋草E. indica | 29.26±1.54ab | 28.70±0.70abc | 20.9±1.4 ab | 23.4±1.9a | 44.69±0.05ab | 41.29±2.52b |

| 千金子L. chinensis | 30.53±1.15a | 31.37±1.26a | 20.0±1.5 ab | 20.6±1.4b | 11.76±0.05d | 46.01±1.52b |

| 双穗雀稗P. distichum | 27.03±0.93b | 26.97±1.85bc | 20.6±1.6 ab | 21.2±1.3ab | 13.29±0.05d | 44.16±3.86b |

| 游草L. hexandra | 28.44±0.66ab | 29.19±1.04ab | 20.0±1.7ab | 21.0±2.0ab | 49.63±0.05ab | 48.98±2.80ab |

| 水稻O. sativa | 30.35±0.89a | 29.45±1.11ab | 21.2±1.2 ab | 23.0±1.7ab | 50.32±0.06ab | 55.13±2.77a |

| 方差分析结果 Variance analysis result | F=7.48 P<0.001 | F=7.48 P<0.001 | F=3.49 P=0.006 | F=3.38 P=0.008 | F=95.11 P<0.001 | F=12.58 P<0.001 |

新窗口打开

2.4 禾本科杂草对稻田稻纵卷叶螟蛾量的影响

田间调查结果显示,种植秕谷草、游草、千金子、双穗雀稗、马唐的田埂中赶蛾量显著高于稻田中的蛾量,牛筋草和稗草中的赶蛾量则与稻田中的蛾量没有显著性差异。不同杂草中稻纵卷叶螟的数量具有显著性差异,其中千金子上的蛾量最高,其次游草和秕谷草,稗草和牛筋草上的蛾量最低。稻田中的蛾量不同处理之间无显著性差异(表3)。Table 3

表3

表3不同禾本科杂草田埂及距离田埂不同距离稻田中稻纵卷叶螟成蛾种群密度

Table 3Population density of C. medinalis in ridge planted with different gramineous weeds and that in the site with different distances from ridge

| 寄主植物 Host plant | 田埂 Ridge (头/10 m2) | 稻田Rice field(头/10 m2) | 方差分析ANOVA | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 离田埂1 m 1 m from ridge | 离田埂5 m 5 m from ridge | 离田埂10 m 10 m from ridge | F | P | |||

| 稗草E. crusgalli | 2.3±1.3aB | 2.7±1.3aA | 2.1±0.7aA | 2.6±0.7aA | 3.123 | 0.690 | |

| 秕谷草L. sayanuka | 14.7±2.4aAB | 3.3±0.7bA | 2.1±1.2bA | 2.2±1.2bA | 32.863 | <0.001 | |

| 马唐D. sanguinalis | 8.3±0.9aAB | 2.7±0.7bA | 1.2±0.6bA | 1.0±0.6bA | 58.148 | <0.001 | |

| 牛筋草E. indica | 1.3±0.3aC | 1.3±0.7aA | 1.4±1.3aA | 2.0±0.5aA | 0.476 | 0.702 | |

| 千金子L. chinensis | 18.0±3.8aA | 4.1±1.15bA | 1.0±0.6bA | 1.2±0.7bA | 37.061 | <0.001 | |

| 双穗雀稗P. distichum | 10.7±2.9aAB | 2.0±1.1bA | 2.7±1.2bA | 1.3±0.7bA | 19.840 | <0.001 | |

| 游草L. hexandra | 15.0±4.0aAB | 4.7±0.7bA | 3.5±1.8bA | 1.2±0.6bA | 21.469 | <0.001 | |

| CK(空白Blank) | — | 2.6±0.6aA | 1.33±0.76aA | 1.3±0.8aA | 3.484 | 0.807 | |

| 方差分析结果 Variance analysis result | F=5.724 P=0.003 | F=1.362 P=0.286 | F=0.680 P=0.687 | F=0.570 P=0.770 | |||

新窗口打开

2.5 不同禾本科杂草上稻纵卷叶螟卵量和寄生卵数量

稻田生态系统中各种常见禾本科杂草上稻纵卷叶螟卵量差异显著,以秕谷草、游草、稗草和千金子上着卵量最多,每分蘖草上的着卵量达2.92—3.92粒,双穗雀稗和马唐分别为2.16和1.72粒,牛筋草最少。各种禾本科杂草上稻纵卷叶螟卵的被寄生率均较高,介于21.90%—55.61%,相互间差异显著。其中,稻纵卷叶螟着卵量较高的秕谷草和游草上的卵寄生率达37.51%和38.51%,折合成卵寄生蜂数量,秕谷草和游草上的卵寄生蜂数量分别为1.47和1.42头/分蘖,为各种禾本科杂草上最高(表4)。

Table 4

表4

表4田间不同禾本科杂草上稻纵卷叶螟卵量、被寄生卵量和卵寄生率

Table 4Number of C. medinalis eggs, parasitized eggs and parasitism rate on different graminaceous weeds in the field

| 寄主植物 Host plant | 稻纵卷叶螟卵量/分蘖 Number of C. medinalis eggs/tillering | 被寄生卵量/分蘖 Number of parasitized eggs/tillering | 卵寄生率 Parasitism rate (%) |

|---|---|---|---|

| 稗草E. crusgalli | 0.56±0.54ab | 0.80±0.23abcd | 23.81±2.58cd |

| 秕谷草L. sayanuka | 3.92±0.29a | 1.47±0.19a | 37.51±4.08bcd |

| 马唐D. sanguinalis | 1.72±0.38cd | 0.72±0.11bcd | 41.93±5.09ab |

| 牛筋草E. indica | 0.36±0.26d | 0.20±0.11d | 55.61±5.33a |

| 千金子L. chinensis | 2.92±0.45abc | 0.64±0.18cd | 21.90±3.39cd |

| 双穗雀稗P. distichum | 2.16±0.42bc | 1.0±0.23abc | 46.32±6.24ab |

| 游草L. hexandra | 3.68±0.57a | 1.42±0.2ab | 38.51±2.23abcd |

| 方差分析结果 Variance analysis result | F=19.84 P<0.001 | F=9.15 P<0.001 | F=11.33 P<0.001 |

新窗口打开

3 讨论

有观点认为,杂草与作物竞争,影响其生长发育,还被认为是害虫的蓄藏场所,对作物造成损失[25]。但同时田边杂草作为作物害虫的替代寄主,吸引害虫到杂草上,可以降低田间害虫种群数量,并为害虫天敌提供食物,因此合理选择与利用田边杂草,有助于田间害虫防控[26-27]。研究稻田生态系统中稻纵卷叶螟在常见禾本科杂草上的生物学习性及其对天敌种群的影响,可为合理、高效应用生境调节技术防治稻纵卷叶螟提供依据。在本研究中,笔者发现室内条件下稻纵卷叶螟成虫偏好栖息于秕谷草和马唐,而不喜好双穗雀稗,但仅有秕谷草上的卵量显著多于水稻,其他杂草对稻纵卷叶螟产卵的吸引力均弱于水稻。BARRION等[22]比较了稻纵卷叶螟在不同禾本科植物上的产卵选择性,发现其在水稻上产卵量最高,其次是玉米、高粱、游草、光头稗(Echinochloa colona)等。LIU等[24]田间观察了稻纵卷叶螟对不同水稻品种及杂草的选择性,发现水稻上的蛾量和卵量均高于3种禾本科杂草(千金子、稗草和游草)。这些研究结果表明稻纵卷叶螟对大部分杂草的产卵趋性较弱,但秕谷草却能显著吸引稻纵卷叶螟栖息及产卵。根据该特性不仅可以应用其作为诱集植物减少稻纵卷叶螟对水稻的危害,还可以作为稻纵卷叶螟的预测预报指示植物。

秕谷草具有作为诱集植物的潜力,而室内研究发现稻纵卷叶螟在供试的几种禾本科杂草上均可完成世代。KHAN等[23]比较了田间12种禾本科杂草上稻纵卷叶螟的适应性,也发现了类似的结果,稻纵卷叶螟在12种禾本科杂草均可完成世代,且在游草和稗草上各个生物学指标与水稻相比都没有显著差异。这说明禾本科杂草确实可以作为稻纵卷叶螟的过渡寄主植物,在利用杂草的同时还需要进行生态风险的评价。

为进一步明确禾本科杂草作为寄主植物对稻纵卷叶螟田间分布和寄生蜂的影响,开展了田间试验,试验结果与室内试验并不完全一致,除了牛筋草和稗草外,其他杂草都能吸引稻纵卷叶螟栖息且单位面积内的虫量显著高于稻田中的稻纵卷叶螟的数量。胡晓斌等[21]也发现在田中间、田边(距田埂2 m内)及田埂杂草上的稻纵卷叶螟蛾量有很大差距,田埂杂草上蛾量最多,田边次之,田中间最少。这说明大部分的杂草对于稻纵卷叶螟确实有吸引作用,但对田间的稻纵卷叶螟成虫的种群影响不大。杂草上产卵结果显示秕谷草上的稻纵卷叶螟着卵量最高,其次是游草和千金子,同时秕谷草和游草上被赤眼蜂寄生的卵量也最多,这与前人的报道相一致[28]。黄建华[28]发现稻田大部分的鳞翅目害虫都会在游草上产卵,且稻田存在的卵寄生蜂在游草上都能收集到。

通过对供试的几种禾本科杂草的综合分析,笔者发现秕谷草最具有潜力成为防治稻纵卷叶螟的护卫植物。室内和田间试验均表明秕谷草最能吸引稻纵卷叶螟栖息并在其上产卵,是一种十分有潜力的诱集植物和指示植物。但稻纵卷叶螟可以在秕谷草上完成世代,其生物学特性与在水稻上饲养相当,具有一定的生态风险性。因此,若将秕谷草作为功能性植物进行应用需要进行适当的管理,控制稻纵卷叶螟在秕谷草上的繁殖。在自然条件下秕谷草上的稻纵卷叶螟卵量较高,虽然卵具有较高的被寄生率,但仍具有生态风险。可通过在稻纵卷叶螟产卵期于秕谷草中人工释放一定的赤眼蜂以提高寄生率,既能降低秕谷草作为稻纵卷叶螟过渡寄主的生态风险,还能将秕谷草作为一个赤眼蜂繁殖的场所,从而使之产生载体植物系统的功能。因此,秕谷草集中了诱集植物、指示植物和载体植物的功能,作为防治稻纵卷叶螟的护卫植物潜力巨大,但有关工作还应在今后继续研究完善。

4 结论

室内条件下,稻纵卷叶螟在稻田生态系统中的7种常见禾本科杂草上都能完成世代,成虫对秕谷草和马唐有栖息偏好性,对秕谷草有产卵偏好性。在大田条件下,稻田边禾本科杂草能诱集稻纵卷叶螟栖息并产卵,起到诱集植物和指示植物的作用。并且杂草上稻纵卷叶螟卵有较高的寄生率,繁殖了大量的寄生蜂,起到载体植物的作用。其中秕谷草最具有成为防治稻纵卷叶螟的功能性植物的潜力。研究结果可为开发稻纵卷叶螟绿色防控新技术提供理论依据。The authors have declared that no competing interests exist.