‘’

‘’

科学研究是高校四大职能中反哺教学和人才培养的关键环节。做好科技工作,对于我校本身的定位和发展也起到了至关重要的作用。我校科技工作立足南方、面向全国,以满足我国现代林业建设和地方经济社会发展重大科技需求为目标,以凝练学科研究领域和创新团队建设为抓手,以创新平台建设为支撑,以产学研结合为纽带,加强基础和应用基础研究,鼓励技术开发与协同创新,加快技术成果转移转化,拓展和培育新的科技增长点,显著提升学校的科技综合实力和自主创新能力。

五年来,学校科技工作在校党委、校行政的领导下,以提高创新能力和核心竞争力为目标,做强林科优势领域,做大非林学科特色领域,拓展人文、社科领域,初步建成以林科为优势、非林学科特色明显,多学科协调发展的科技创新体系,从多角度、多举措更好地反哺学校人才培养和学科建设工作。在全校科技人员和科技管理人员的共同努力下,在项目组织申报、创新平台建设、科学研究和科技成果转化、科技人才团队建设和科技服务地方经济建设等方面取得了较好成绩。

年科技经费总量突破2亿,重大科研项目数量实现突破

建立了促进学校学科发展与人才培养,服务江苏经济与社会发展、林业行业的科技创新体系。每年组织申报各级各类课题20余类,打破平均主义,坚持公平公正、依靠专家的原则择优推荐,积极组织校内外专家对上报项目进行预审和修改,提高上报项目的命中率。其中,纵向项目从2011年的600余项提升到2016年的1000余项。科技经费总量再上新台阶,到账年科研总经费从2011年的1.68亿元提高到2016年的2.39亿元,增加42%。纵向到账经费1.32亿元、同比增长12%;横向到账经费首次破亿元,同比增长25.9%。承担国家重大任务的能力进一步加强,主持科技部重大研发项目1项:曹福亮院士团队的《主要工业原料林高效培育与利用技术研究》。

2015年起,国家全面实施科技计划管理改革,我校积极应对,在深入学习领会一系列改革文件精神的基础上,提出学校科技工作 “三个更加注重”的工作思路,即科研选题更加注重林业产业和经济社会发展需求;科技创新更加注重校内外协同创新;基础研究更加注重承担国家自然(社会)基金项目。其中,在国家重点研发计划申报组织上,加强与兄弟高校、院所的交流对接,在2016年国家首批启动的国家重点研发计划中,季孔庶教授团队的《基于抗性资源的森林生态系统调控灾害的机制》等9项课题和13项任务获得立项资助,实现涉林学科带动非林学科科研的发展,提升协同创新的宽度和力度。

同时,我校科技工作在林木资源培育与高效利用、生态建设及环境保护、林业与江苏省战略新兴产业的关键技术研究等方面取得了新的进展,获江苏省新兴产业项目和省农业技术创新重大项目各一项,各立项资助1000万,实现我校在新常态下科研项目组织主动适应国家科技计划管理改革的无缝对接。

加快创新平台建设,科研产出能力不断提升

科研团队需要演练的战场,重大科研项目需要培育的载体。为了给林学、林业工程、园林等重点学科提供更多的科研支撑,我校整合校内外创新资源,加快推进创新平台建设,提升科技创新能力,多个高校自然重大项目依托实验室获批建设。其中,“机电产品包装生物质材料国家地方联合工程研究中心”获批为国家级工程研究中心。获批建设“南方现代林业协同创新中心” 和“林业资源高效加工利用协同创新中心培育点”,“江苏省水土保持与生态修复重点实验室”等省部级重点实验室4个,工程技术研究中心、工程实验室、工业设计中心和生态定位站等创新平台13个。

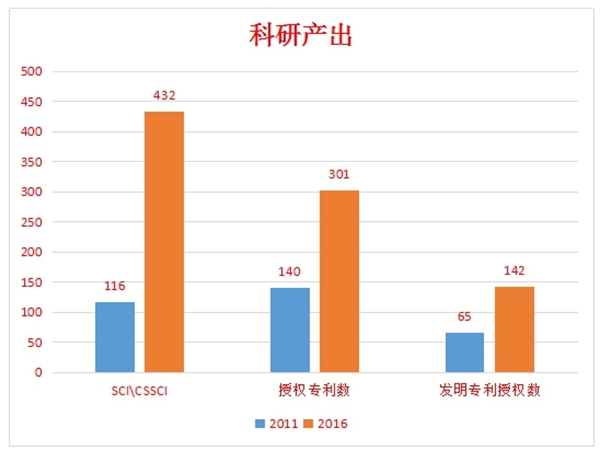

五年来,我们也形成了一批具有重大影响力的科技成果,科研产出能力不断增强,获省部级以上科技奖励60余项。其中,获国家科技进步二等奖7项(主持4项)、国家优秀发明专利奖3项,主持获得江苏省科技进步一等奖和教育部科技进步一等奖各1项,获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖1项,获中国科协“优秀百篇论文”一项。发表学术论文数量和质量有较大幅度提高。以南京林业大学为第一署名单位发表SCI、CSSCI论文数量从2011年的116篇提高到2016年的432篇,增加272%;授权专利数量从2011年的140件提高到2016年的301件,增加115%,其中发明专利授权数从2011年的65件提高到2016年的142件,增加118%。3人入选国家****科技创新领军人才,2人获全国优秀科技工作者称号、1人获江苏省优秀科技工作者称号。

2016年,学校继续以申报国家、省级自然(社会)科学基金项目为抓手,针对多数青年教师申请书编制经验不足的问题,采取有效措施多层次、多途径着力提高青年教师凝练科学问题和编制申请书的能力,取得了良好的效果,2016年获批国家自然科学基金44项、其中青年基金29项,省自然科学基金29项、其中青年基金21项。校青年科技创新基金实施两年来,在培育国家、省部基金方面成效显著,自然科学类已有60%的项目成功获得国家自然科学基金的资助,人文社会科学类已有70%的项目获得国家社科基金或省社科基金、教育部人文社科项目的资助。

加快科技成果转化,服务地方经济社会发展

学校始终坚持把科技成果转化和服务地方经济社会发展作为重要抓手,努力为我国现代林业建设和地方经济社会发展作出更大贡献,形成了立足江苏、面向南方、辐射全国的社会服务格局。

五年来,我校先后与国内50余个地方政府、大型骨干企业签订了全面合作协议,与352家企业建立了校企联盟。南京林业大学技术转移中心获批省级技术转移中心和国家技术转移示范机构。一大批技术成果在江苏、安徽、浙江等十多个省市实施转移转化,取得了显著的经济和社会效益,为绿色江苏建设,尤其在推动苏北地区区域经济发展和农民增收致富以及我国南方地区现代林业的发展作出了巨大贡献。

其中,杂交鹅掌楸细胞工程繁育技术、生物质发电多联产技术、杨树新品种推广、银杏培育与加工、林产品精深加工等一批重大成果技术转移转化。杨树、银杏、杂交鹅掌楸、竹子、经济林果的资源培育和林产品加工等一批技术成果在江苏、福建、山东、河南、云南、陕西和贵州等地实施转移转化,加强我校“五方挂钩”单位宿迁市宿豫区的扶贫工作和“挂县强农富民工程”工作,组织专家赴阜宁县指导龙卷风灾后生态恢复和重建工作。我校荣获农业部“全国农牧渔业丰收奖”,多次获江苏省“挂县强农富民工程突出贡献单位”称号。江苏环境与发展研究中心成为南京智库联盟首批成员。

不仅如此,每年的‘挂县强农’富民工程与江苏省农业技术创新重大项目相结合,还与当地研究生培养相结合,真正做到加快科技成果转化,把论文写在大地上。

目前,我校科技工作仍面临缺乏国际科研平台,国家级科研平台和国家自然基金项目数量有待提升,主持重大科研项目的团队和能力还有待进一步加强。面对这些不足,还需重点做好国家、省自然(社会)科学基金申报书质量提升和国家重点研发计划指南建议编制、组织申报工作。继续做好国家级奖励、项目、平台申报的全程跟踪,力争在标志性项目争取中取得好成绩,着力推进科技创新平台建设;重点做好现有国家、省部级平台的内涵建设、“林业资源高效加工利用协同创新中心培育点”升级申报工作,整合校内创新资源,启动“十三五”期间国家级创新平台及其它创新平台的申报工作,开展校内研究机构的绩效评估工作。