全文HTML

--> --> --> 常规硝化反硝化需要在2个反应器内完成,有研究[1]表明,在有氧条件下,不同的生物处理系统中可能会出现同步硝化反硝化(simultaneous nitrification and denitrification, SND),在提高TN的去除率的同时,可降低碳源投加量。同步硝化反硝化与多种因素有关,如DO、pH、C/N、温度、污泥龄等,作为一种经济有效的工艺,目前已成为研究及应用的热点。在MBBR工艺中好氧悬浮载体区发生SND现象被多次报道[2],北方某采用新型悬浮载体强化脱氮除磷工艺(A2/O-MBBR)污水处理厂在进水碳源不足、总回流比为200%、碳源投加量为10 mg·L?1的条件下,TN去除率均值达到89.71%,存在明显的SND现象,强化了系统整体脱氮能力[3]。针对反硝化除磷技术的研究在我国起步较晚,但由于其高效的除磷特性及较高的碳源利用率而在污水处理领域备受关注,在反硝化除磷过程中,反硝化聚磷菌(DPB)可以在缺氧条件下,利用硝酸盐作为电子受体吸收磷,其代谢特性与常规好氧聚磷菌(PAO)相似,除磷效能也与好氧聚磷相当[4]。目前,关于反硝化除磷工艺的研究主要集中在利用A2/O、SBR、UCT等工艺自主培养驯化DPB,研究DPB的培养驯化方法、富集条件以及影响因素等。有研究[2]表明,适当的好氧条件有利于维持活性污泥中DPB的反硝化聚磷活性,在连续厌氧/缺氧运行条件下,DPB会逐渐失去聚磷和释磷能力[5]。因此,后续的研究发现,具有脱氮除磷功能的污水处理工艺在厌氧、缺氧、好氧交替的条件下运行,活性污泥中会存在数量可观的反硝化聚磷菌[6]。

近年来,移动床生物膜工艺(MBBR)在国内广泛应用,尤其在A2/O工艺的嵌入式改造上有大量应用案例。由于MBBR多与活性污泥相嵌合形成泥膜复合工艺,使得系统内形成了悬浮态泥龄和附着态泥龄的双泥龄结构,可有效去除有机物及氮、磷等物质,投加悬浮载体后形成的泥膜复合工艺对生活污水以及工业废水有均有良好的处理效果。而悬浮载体生物膜分层分布的特点,也为其存在SND奠定了良好基础。

北方某污水处理厂,其设计规模10万 m3·d?1,2010年采用改良A2/O-MBBR工艺进行升级改造,出水执行一级A标准,已稳定运行8 a。本研究首先针对污水厂的处理效果分析了实际TN、TP去除率与理论值的差异,之后通过硝化小试及反硝化除磷实验分别验证了SND及反硝化除磷现象的存在,并通过高通量测序为SND及DPB现象提供微观保证,为类似污水厂运行及相关技术的工程应用提供基础数据。

2.1. 沿程水质测定

生化段沿程测定样品包括生化池进水、厌氧池出水、缺氧池出水、好氧池出水以及二沉池出水,取样点均位于功能区出水口,每间隔2~3 h取样,取3次后,做混合样测定。所有样品先快速沉淀后取上清液,取回后及时进行预处理,将3次样品等量混合均匀后测定氨氮、硝氮、TN、TP、COD。2.2. 小试实验

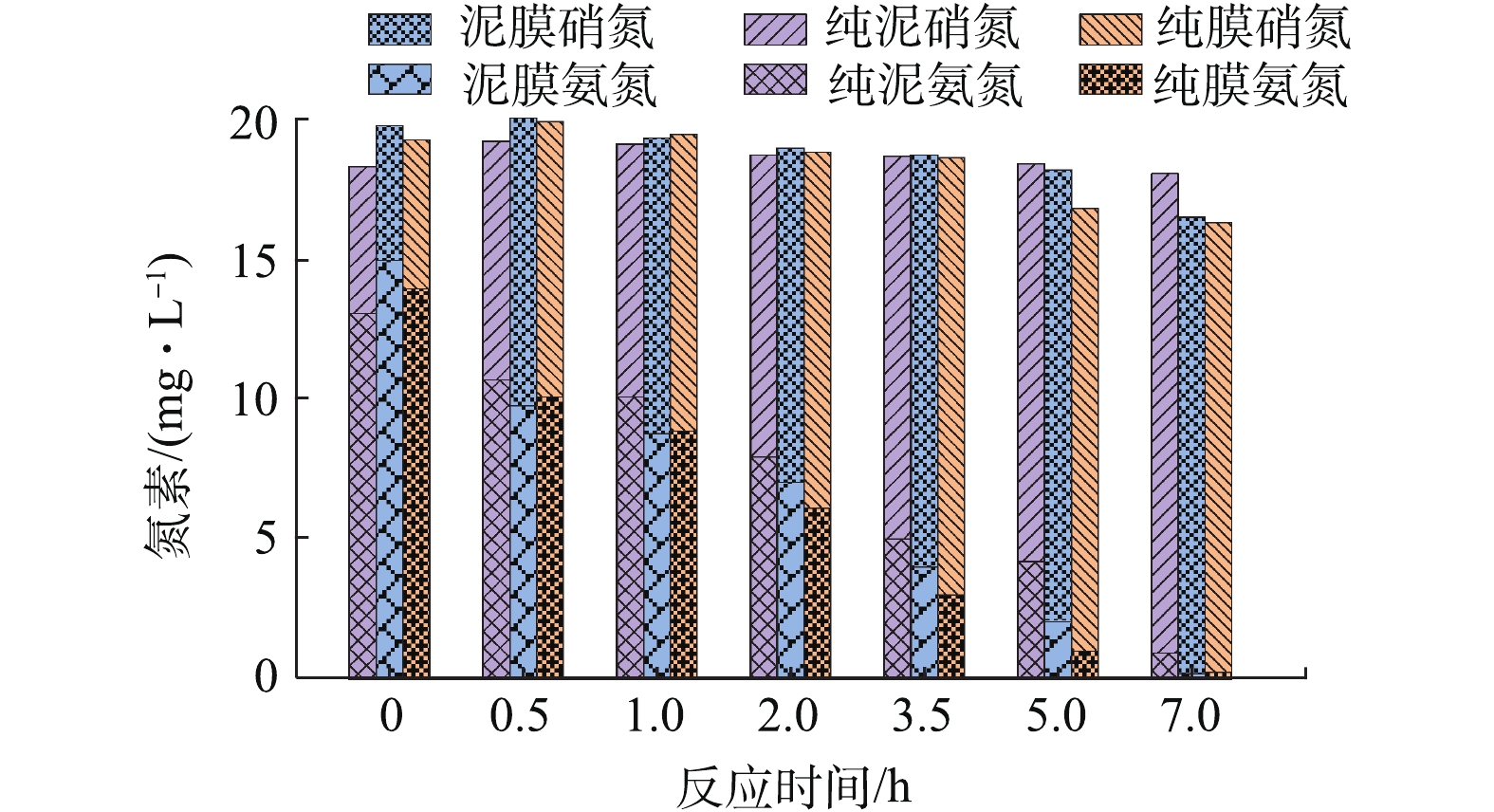

采用生化池缺氧区出水经沉淀后的上清液以及好氧区末端活性污泥进行硝化速率的测定。小试实验同批分别设置纯膜、纯泥、泥膜复合系统。纯膜系统仅投加悬浮载体,填充率为30%;纯泥系统不投加悬浮载体,污泥浓度为3.5 g·L?1;在泥膜复合系统内,直接取固定体积好氧区内悬浮载体及污泥混合物,经10 μm滤袋过滤截留活性污泥和悬浮载体,后换水至相同体积,维持污泥浓度为3.5 g·L?1,与原池一致,悬浮载体填充率为30%。小试期间,系统温度为7~10 ℃,溶解氧为4.0~6.5 mg·L?1,定时取样并对水样的氨氮、硝氮进行测定。采用生化段好氧区末端活性污泥,经充分曝气并用中水淘洗后进行活性污泥除磷效果的测定。将活性污泥置于密闭容器中,加入100 mg·L?1碳源(NaAc),分别于0、10、20、30、60、90 min取样,测定样品中磷酸盐含量;释磷结束后,在反应器中加入15 mg·L?1的硝酸钾,分别于0、20、40、60、90、150、210、270、330 min取样,测定磷酸盐及硝酸盐氮的含量。

2.3. 指标测试

沿程样及小试样品的相关常规指标均采用《水和废水监测分析方法 (第 4 版)》中的方法测定。2.4. 高通量测序

采用试剂盒(E.Z.N.A Mag-Bind Soil DNA Kit,OMEGA)提取微生物基因组DNA,通过1%琼脂糖凝胶电泳检测抽提基因组的完整性,利用Qubit3.0 DNA试剂盒检测基因组DNA浓度。PCR扩增所用引物为341F/805R。PCR产物进行琼脂糖电泳,通过DNA胶回收试剂盒(SanPrep)对PCR产物进行回收,利用Qubit3.0 DNA检测试剂盒对回收的DNA精确定量,按照1∶1的等量混合后测序,等量混合时,每个样品DNA量取10 ng,最终上机测序样品量为20 pmol,通过Illumina Miseq测序平台完成对样品高通量测序。采用UPARSE 7.1软件,根据97%的相似度进行OTU聚类;使用UCHIME软件剔除嵌合体。利用RDPclassifier对每条序列进行物种分类注释,比对Silva数据库(SSU123),设置比对阈值为70%。

3.1. 生化池处理效果

本研究跟踪了污水厂2018年9月至2019年2月秋冬季节生化段水质指标,此阶段进水水温仅为7~10 ℃,水质指标如表2所示。污水厂投加25%乙酸钠约5 t·d?1作为碳源,供反硝化利用,相当于10 mg·L?1的BOD5。由表2可知,系统的氮磷去除效果较优,氨氮去除率为99.3%,TN去除率为87.4%,TP去除率为91.9%,但系统的碳源严重不足。理论上,反硝化所需的C/N为2.86,考虑生物同化C/N应在3.57,再结合回流携带溶解氧的影响,一般工程中,C/N须为4~5.5,如果再考虑生物除磷的碳源消耗,则C/N须为5~6。系统进水C/N仅为2.90∶1,C/P为39.2∶1,考虑投加碳源后进水C/N也仅提高至3.05∶1,虽然高于反硝化的理论值(2.86∶1),但实际的氮磷去除率较高,而碳源消耗更少。从A2/O工艺的角度看,87.4%的TN去除率理论上需要693%的总回流比,而实际的总回流比仅为350%,与理论值偏差较大。这种异常的碳源消耗及低回流比下的高TN去除表明,系统内可能发生了区别于传统硝化、反硝化的反应,提高了氮磷去除率。3.2. TN去除效果分析

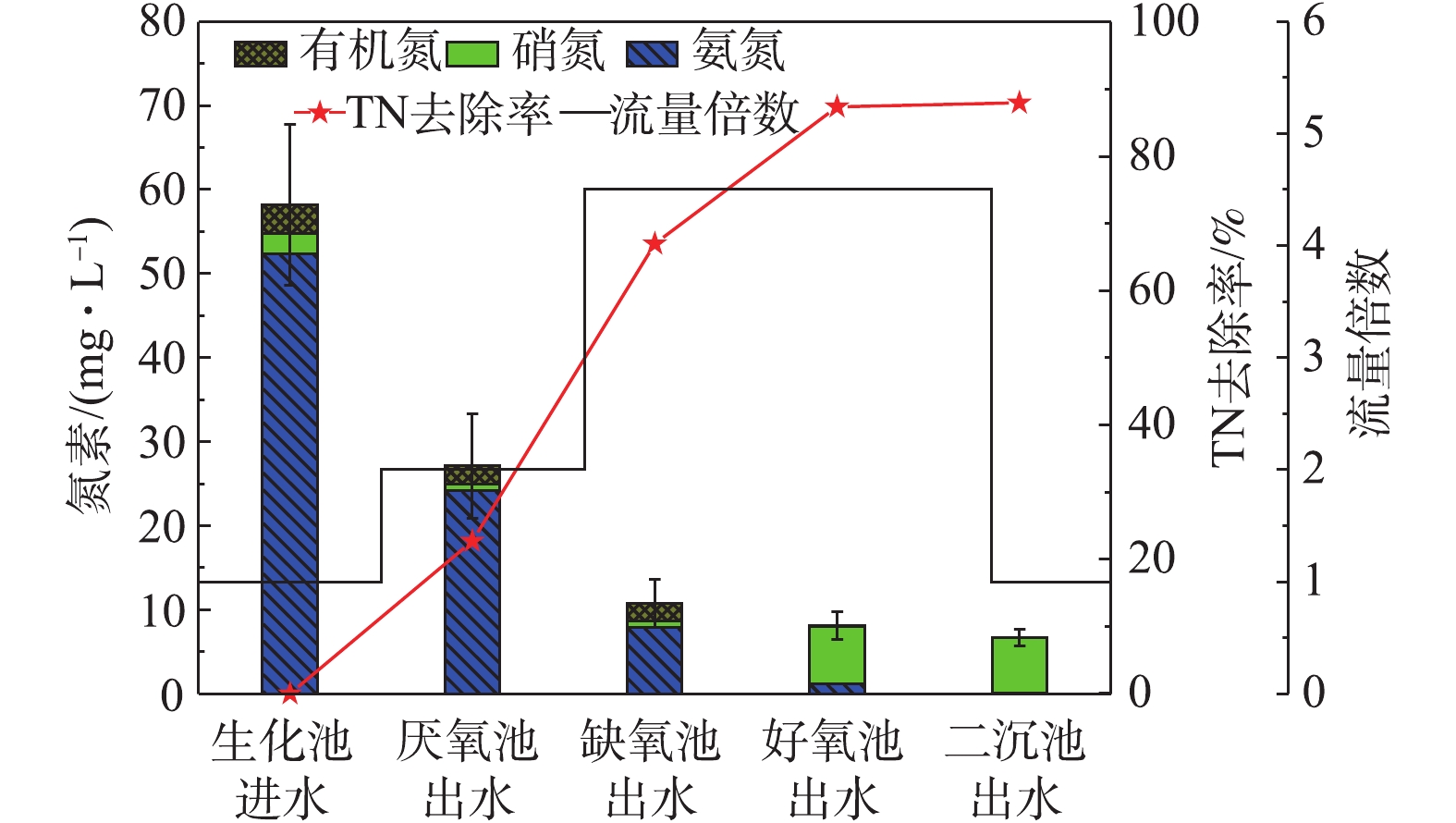

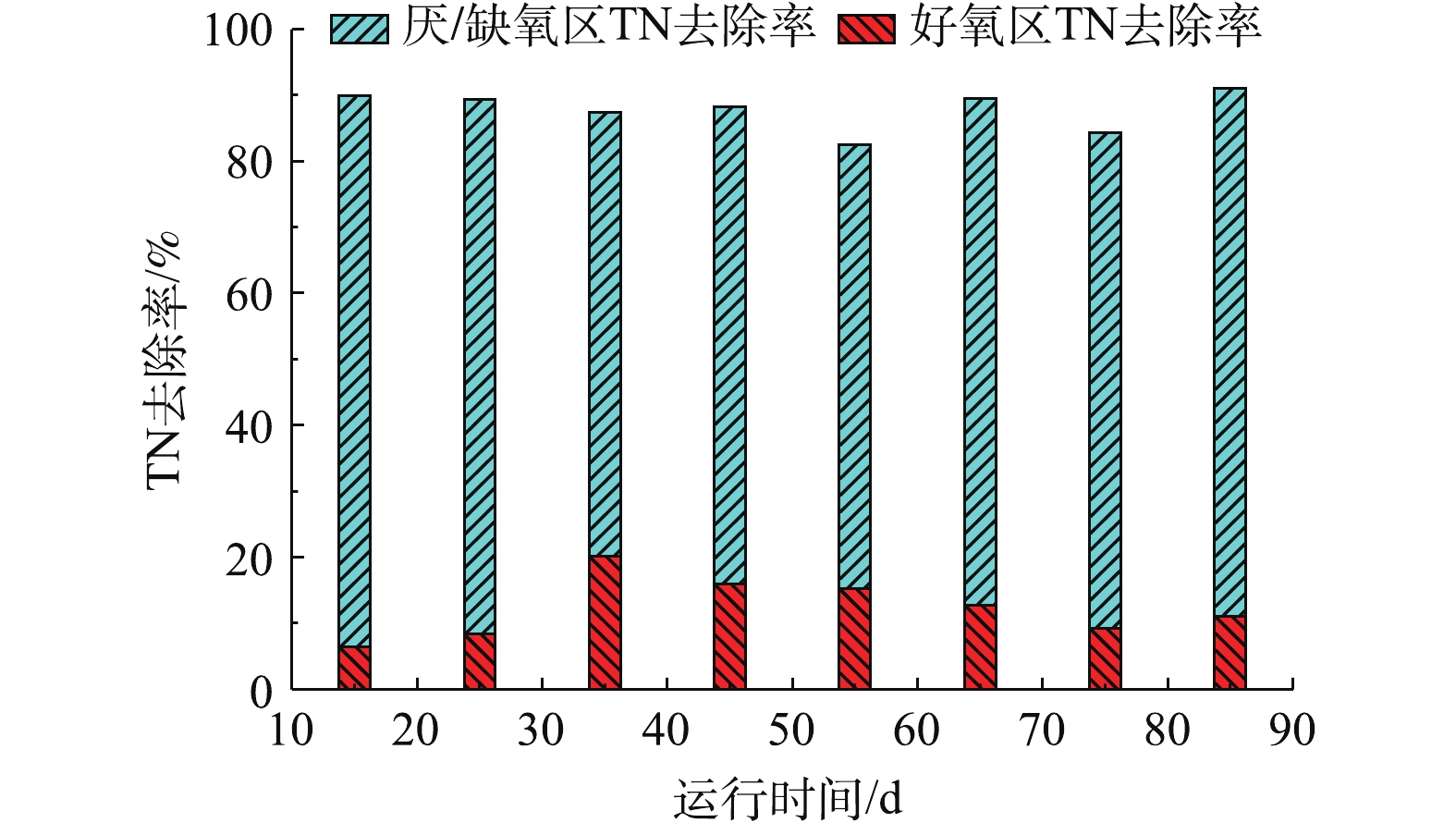

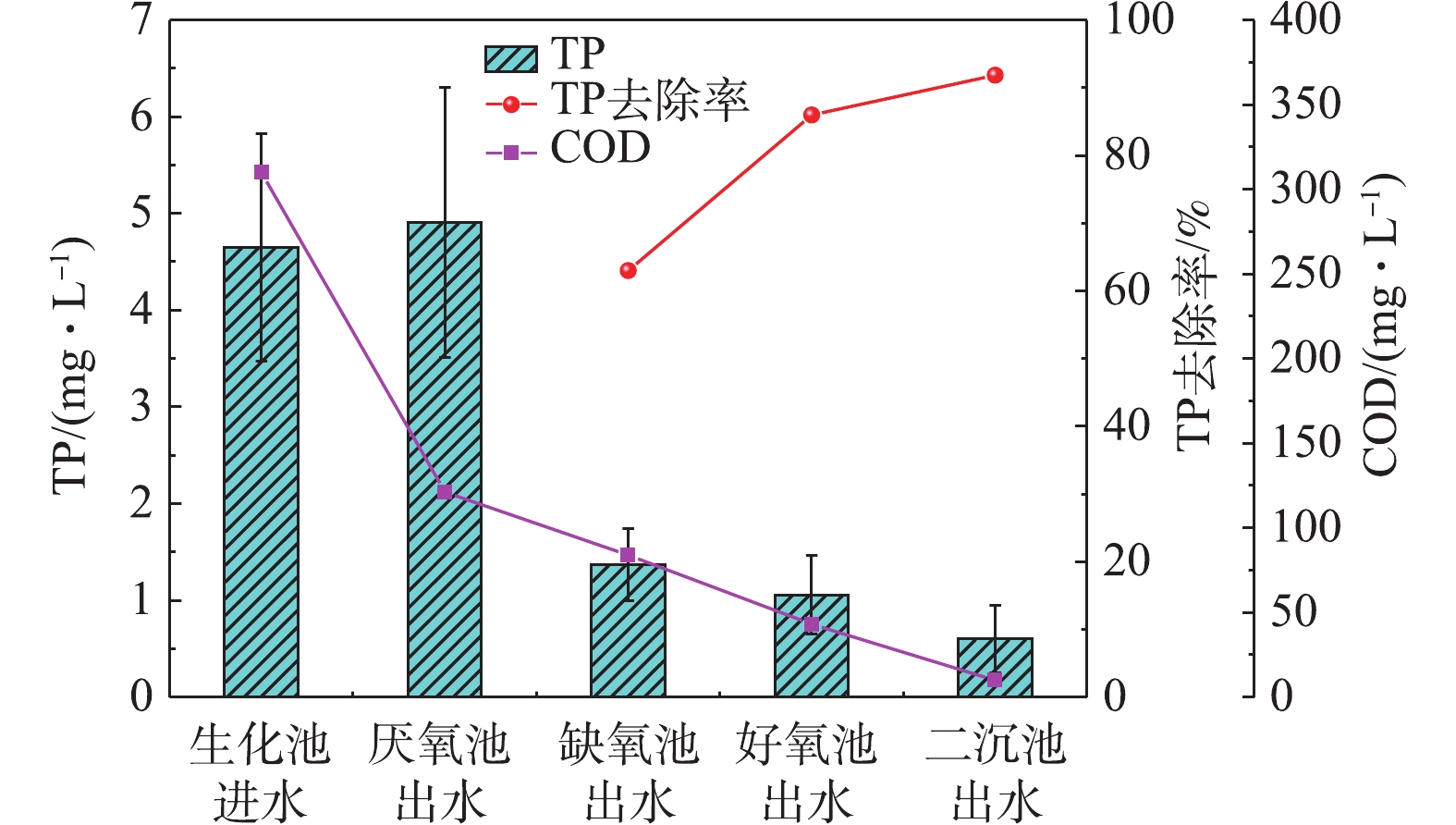

为进一步分析系统的氮磷高效去除现象,在2018年11月至2019年1月(1~120 d),对生化池进行了沿程测定和分析,结果如图2和图3所示。设置进水流量为Q,系统内回流比为250%,外回流比为100%,由此核算厌氧池内总计流量为2Q(流量倍数),缺氧及好氧池内总计流量为4.5Q。系统进水氨氮为52.34 mg·L?1,出水氨氮为0.99 mg·L?1,氨氮去除率为98.1%,基本发生在MBBR好氧池,未观察到厌/缺氧池中的氨氮明显去除。系统进水TN为62.53 mg·L?1,出水TN为7.69 mg·L?1,TN去除率为87.39%,各功能区实际进水TN浓度为上一功能区出水TN浓度与流量倍数之积,加上该功能区回流的TN浓度与回流流量倍数乘积;因此,各功能区去除TN量为实际的进水TN浓度与出水TN浓度差值;相应地,以生化段进水TN为基数,各功能区的TN去除率为该功能区内去除TN浓度与总流量倍数之积,除以生化段进水TN浓度。以此计算,系统沿程各功能区均有TN去除效果。以进水TN为基数,厌氧区实际进水TN为33.97 mg·L?1,出水TN为27.12 mg·L?1,流量为2Q,TN去除率为22.76%,缺氧区实际进水TN为16.32 mg·L?1,出水TN为10.36 mg·L?1,流量为4.5Q,TN去除率44.51%,好氧区实际进水TN为10.36 mg·L?1,出水TN为7.40 mg·L?1,流量为4.5Q,核算好氧区TN去除率为20.12%,同步硝化反硝化率达到28.57%。好氧区的TN去除现象预示着好氧区存在稳定的SND过程。如图3所示,以系统初始TN为基数,以反应前后系统TN差值核算SND对TN的去除率,结果表明SND对于TN去除率一般在15%~20%。MBBR 在好氧区发生SND现象的报道[7-8]屡见不鲜,有研究[9]发现,在生化段MBBR区,总氮去除率高达27.4%,SND效果较好。好氧区既存在悬浮态的活性污泥,又存在附着态的生物膜。生物膜内部环境各种物质(有机物、DO等)存在的传质梯度和各类微生物的代谢活动及其相互作用所形成的微环境是引起SND的主要因素[10-11]。由于系统内DO为2~3 mg·L?1,对于活性污泥难以达到缺氧环境,推测是生物膜上发生了SND现象。DO在膜内的扩散情况是保证SND能否实现的关键因素[12]。生物膜分层分布的特点使其存在典型的缺/好氧微环境。生物膜外层形成好氧生物膜,硝化菌群得以附着并氧化氨氮;内层则形成厌/缺氧生物膜,具备反硝化功能的菌群能够得以生长并将氨氮的氧化产物还原为氮气实现脱氮。为进一步分析污水处理系统中SND现象的来源,取好氧池内挂膜成熟的悬浮载体以及好氧池污泥进行小试实验,结果如图4所示。在起始氨氮浓度为13~15 mg·L?1的情况下,经7 h反应后,3组小试实验中氨氮浓度均降至1 mg·L?1以下。纯泥、纯膜和泥膜混合的氨氮去除率分别为92.98%、98.25%和98.78%,氨氧化容积负荷分别为0.042、0.047、0.051 kg·(m3·d)?1。TIN在反应开始阶段有小幅度上升,可能是由于原水中含有少部分有机氮转化为无机氮所致。在含有悬浮载体的反应器中,氨氮的去除明显高于硝酸盐氮的生成,即系统整体TIN均呈下降的趋势,纯泥、纯膜和泥膜系统TIN分别下降了0.26、2.96、3.27 mg·L?1,在纯膜、泥膜系统中,存在明显的反硝化现象,而纯泥系统中TIN去除较少。由此可以推测,系统中的SND现象主要来源于悬浮载体,且同步硝化反硝化率分别为1.41%、15.36%、16.52%。

SND受DO、碳源等多个因素的影响。由于溶解氧传递时存在局限性[13-15],在生物膜内产生溶解氧梯度,即生物膜的外表面溶解氧浓度较高,好氧菌、硝化菌占有优势;深入到生物膜内部,溶解氧大量消耗以及氧传递受到限制,产生微缺氧区,以反硝化菌为主,从而为SND的产生提供了必要的条件。反硝化过程需要充足的有机物[16],由于好氧悬浮载体区有机物含量已很低,进一步推测SND的碳源可能与生物膜的内碳源相关。

3.3. 磷素去除效果分析

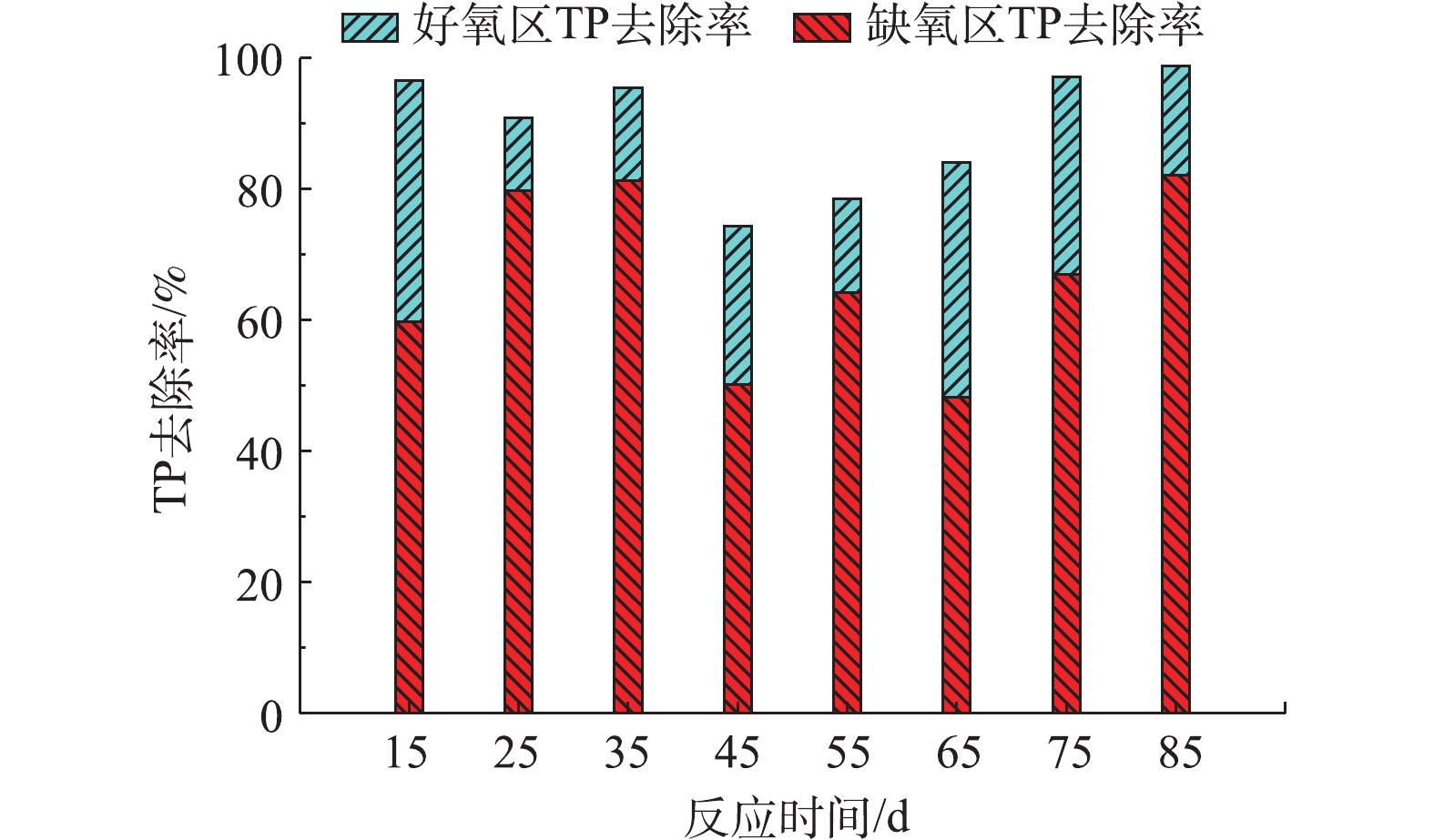

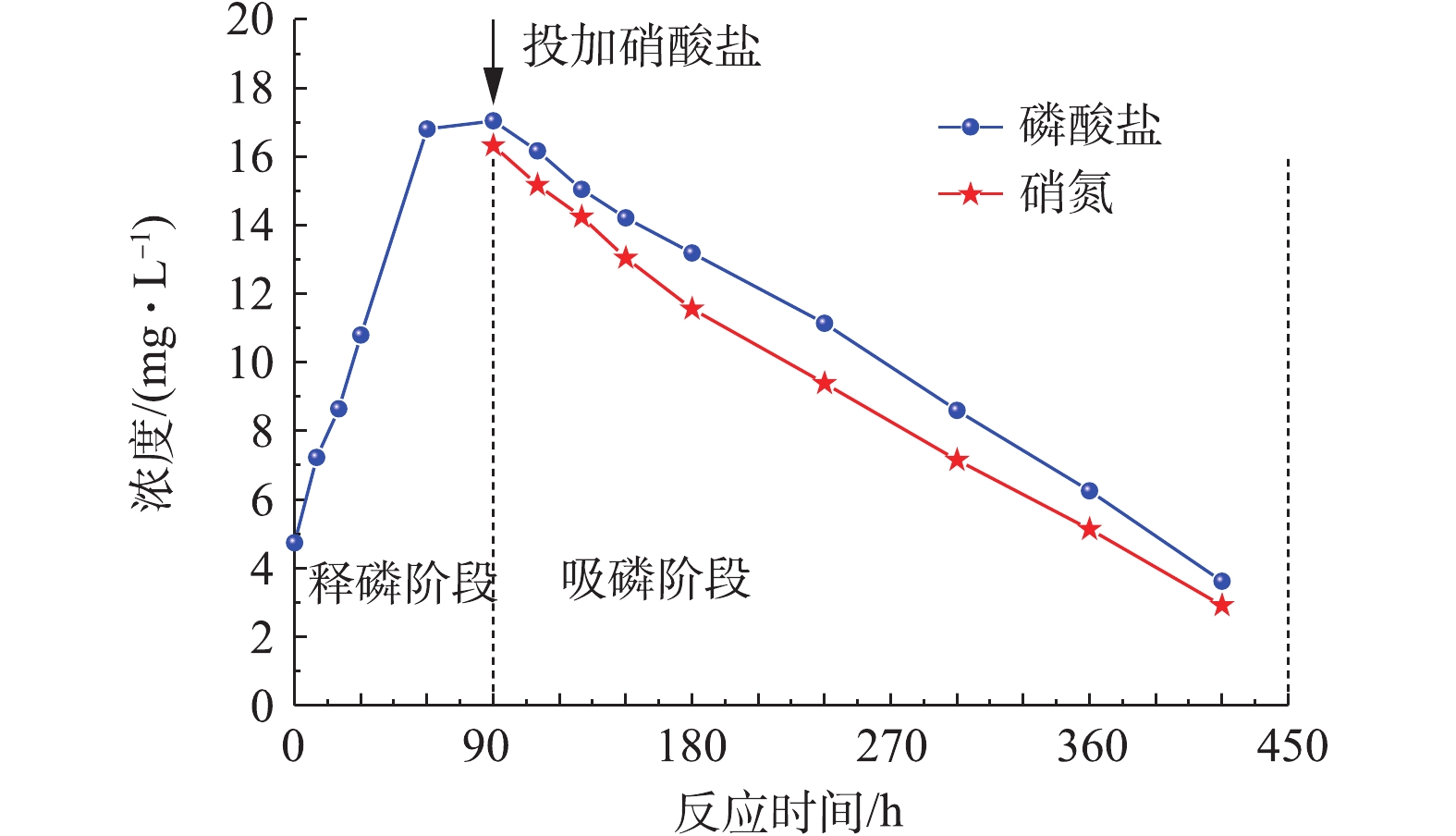

系统较高的TP去除率同样引起了关注,在测定沿程氮素变化的同时,对TP的去除效果亦进行了测试,结果如图5和图6所示。由图5可知,厌氧区释磷比(厌氧出水TP/实际生化池进水TP)为1.23~3.21,显示出了良好的厌氧释磷效果。由于系统来自于原位改造,原设计中设置了预缺氧区,为厌氧区的厌氧环境提供了保证,厌氧段ORP为?370~?290 mV,预缺氧段消耗了回流污泥中携带的DO和硝酸盐,为厌氧条件的创造奠定了基础[17]。至缺氧末端时,系统的TP去除率已达到63.04%,TP在好氧区平均去除率为23.11%。由图6可知,整个研究周期TP在缺氧段均有显著的去除,且对于TP去除率的贡献均超过了好氧段,这显示出系统已出现典型的反硝化除磷效果。反硝化聚磷菌(DPB)是一类在厌氧/缺氧交替环境下富集的微生物,其能够以硝酸盐作为电子受体,可利用同一碳源在同一环境中实现反硝化和聚磷[18],从而极大地节约碳源。为进一步分析该污水厂污泥反硝化除磷效果,取好氧末端活性污泥进行除磷小试,厌氧释磷及反硝化聚磷效果见图7。在厌氧阶段,聚磷菌分解体内积聚的磷产生能量,一部分供自身生存,另一部分供聚磷菌吸收有机物转化成的乙酸苷,从而转化为PHB储存于体内,被分解的磷释放到污水中,致使磷酸盐浓度升高[17]。厌氧释磷结束时,磷酸盐浓度由4.74 mg·L?1增至16.81 mg·L?1,厌氧释磷阶段的释磷速率为0.566 g·(g·d)?1。在90 min时,向系统内投加硝酸盐,在缺氧条件下,聚磷菌以硝酸盐氮作为电子受体氧化体内PHA,产生的能量用于超量吸收水体中的正磷酸盐,并以聚磷的形式储存在细胞体内。缺氧阶段进行至5.5 h,磷酸盐浓度降至3.62 mg·L?1,此时吸磷的速率为0.188 g·(g·d)?1。

正常情况下,普通反硝化异养菌反硝化速率远高于反硝化聚磷菌利用体内储存的PHA进行反硝化速率,因此,只有提供足够的电子受体或降低有机物含量,限制异养菌反硝化,才能提高反硝化除磷效果[19-21]。实验结果显示,吸磷量和反硝化量比值(P/N)为1.001,这表明系统中反硝化产生的能量与缺氧吸磷耦合良好,可减少反硝化产能的无谓消耗,反映了系统活性污泥中反硝化除磷微生物的主导作用[18]。系统在改造中,扩大了缺氧区池容,缺氧区HRT由6 h提升至10 h,为充分反硝化除磷创造了条件,反硝化聚磷菌可利用硝酸盐为电子受体进行吸磷。而缺氧HRT的增加是建立在好氧区HRT缩小并在投加悬浮载体的基础之上的。悬浮载体的进一步投加,释放了系统的悬浮态污泥龄,在运行中,冬季污泥龄始终为12 d左右,可为生物除磷创造良好条件。

3.4. MBBR系统微生物分析

为进一步分析系统SND及反硝化除磷现象的微观基础,对该污水厂好氧池末端污泥及挂膜悬浮载体进行了高通量测序,属水平物种相对丰度如图8所示。取样时,系统内污泥浓度为2.86 g·L?1,VSS/SS=0.71;悬浮载体上污泥量为9.07 g·m?2,VSS/SS=0.89。悬浮载体中优势菌群主要包括Nitrospira(硝化螺旋菌属)、Caldilineaceae(暖绳菌属);污泥中相对丰度较高的微生物包括Ornithinibacter、Nitrospira(硝化螺旋菌属)、Caldilineaceae(暖绳菌属)、Denitratisoma(反硝化菌)、Candidatus Micrithrix(微丝菌属)、Trichococcus(束毛球菌属)等。系统中AOB主要为Nitrosomonas(亚硝化单胞菌属),该菌属在悬浮载体生物膜和污泥中的相对丰度分别仅为 0.88%和 0.19%。Nitrospira是主要的NOB菌属,在悬浮载体生物膜和污泥上的相对丰度分别为28.59%和2.04%,说明Nitrospira更容易以附着态形式存在。因此,其在悬浮载体中相对丰度较大,约为污泥中的14倍;Nitrospira在污泥中的相对丰度也高于传统污水厂的报道,可能是悬浮载体生物膜脱落后,对污泥进行了接种,使之在污泥中也能够维持一定的比例。有研究[22-23]发现,Nitrospira兼具AOB和NOB功能,因此,系统内虽未发现相对丰度较高的AOB菌属,但依然展示出良好的硝化状态,这可能与Nitrospira相关。此外,该菌属适宜生存在低氨氮环境中,可以作为出水水质较好和稳定的指示性微生物,因此,Nitrospira作为硝化菌中优势种属也反映了水厂处理效果较为良好。结合对悬浮载体生物膜和好氧污泥进行生物量测定,确定系统中93%的硝化过程来自悬浮载体生物膜,显示了悬浮载体对硝化反应的贡献极大。

悬浮载体生物膜上具有反硝化功能的菌种包括Dokdonella、Denitratisoma、Dechloromonas,反硝化菌总相对丰度为8.34%;污泥中具有反硝化功能的菌种包括Denitratisoma、Dokdonella、Dechloromonas,其占比分别为3.7%、2.34%、2.13%,反硝化菌总相对丰度为18.28%。悬浮载体生物膜上反硝化菌的存在为SND现象提供了微观证据。除磷效果较好时,以Proteobacteria(变形杆菌)、Acidobacteria(产酸杆菌)等聚磷菌为优势菌属,实验结果表明污泥和悬浮载体中分别含有0.76%和2.04%的Acidobacteria,这说明系统除磷效果较好。另外,在污泥和悬浮载体中分别检测出1.20%和0.02%的Candidatus Accumulibacter(聚磷菌)以及0.3%和0.51%的Acinetobacter(不动杆菌)。不同运行条件下的除磷系统微生物组成会有很大的不同,生物除磷不是单一的菌种在起作用[24]。Candidatus Accumulibacter是目前研究者普遍接受的具有除磷能力的菌属,KONG等[25]利用显微放射自显影(MAR)-FISH技术证明了Candidatus Accumulibacter属在不同条件下能够利用O2、

2)系统在好氧区存在显著的TN去除,约占15%~20%,在缺氧区存在显著的TP去除,占63.04%,由此推测发生了同步硝化反硝化(SND)和反硝化除磷现象;SND和反硝化除磷是系统高效脱氮除磷而低碳源消耗的主要原因;SND现象主要来源于悬浮载体;反硝化除磷现象则得益于系统较长的缺氧停留时间及较短的泥龄。

3)悬浮载体上硝化菌群相对丰度为28.56%,是污泥的14倍,反硝化菌相对丰度约为8.34%,为SND效果的发生提供了微观保证;检测到污泥与悬浮填料中存在具备反硝化除磷功能的菌种,为该污水厂存在反硝化除磷现象及高效生物除磷现象提供了微观证据。

参考文献

下载:

下载:

点击查看大图

点击查看大图