全文HTML

--> --> --> 城市污水处理厂污泥成分复杂,含有大量病原菌、重金属、有机污染物等有毒有害物质[1],其安全处理对生态环境和人类健康至关重要。厌氧消化被认为是一种经济且环境友好的污泥处理技术[2],但存在沼气产率低、消化池体积庞大等问题[3]。高含固污泥厌氧消化(含固率大于10%)可有效提高消化池有机负荷和消化效率,缩小设备体积[4],通过与热水解预处理技术组合,以加速污泥水解,提高甲烷产量[5],实现污泥的高效、低成本处理。但是当污泥的含固率提高时,其导热系数会随之降低[6],热水解能耗将显著增加,特别是当污泥含固率达到15%及以上时,污泥颗粒孔隙中可能存在空气,将明显降低污泥导热能力[7]。马俊伟等[8]研究表明,随着污泥含固率的提高,污泥的传热性能减弱,使得热水解过程中有机物溶解率下降,沼气产率明显降低。在提升污泥含固率时,污泥热水解效率降低,时间延长,将显著影响高含固污泥热水解-厌氧消化工艺的能量平衡。餐厨油脂是伴随餐厨垃圾产生的一种有机废弃物,我国餐厨垃圾中油脂含量普遍较高,据报道,青岛等地的餐厨垃圾中油脂占了25.30%,重庆、四川等地由于火锅类所占比例较大,油脂约占餐厨垃圾的29.70%[9]。餐厨油脂是一种较好的导热介质,其导热系数远远大于空气,张玉珂[10]测定了5种食用油的导热系数,当温度为100~200 ℃时,油脂的导热系数为0.20~0.23 W·(m·K)?1,而空气的导热系数仅为0.01~0.02 W·(m·K)?1[11]。此外,油脂在高温下(>120 ℃)发生的对流传热会进一步加快热量传递[12]。含固率大于15%的污泥颗粒中存在空气,导热能力显著降低,将油脂与高含固污泥混合进行热水解,可以利用油脂良好的导热性能促进热量传递,提高热水解效率。同时,油脂也是一种理想的共消化基质,其单位质量的沼气产量和甲烷产量比碳水化合物和蛋白质高[13]。污泥与油脂共消化可平衡营养、改善碳氮比、稀释抑制性物质,提高厌氧消化系统的稳定性和甲烷产量[14]。

本研究针对高含固污泥传热性能下降的问题,向含固率大于15%的污泥中加入适量餐厨油脂进行热水解,探讨油脂促进并加速污泥热水解的可行性,同时通过厌氧消化实验得到最佳条件,为污泥的高效处理提供参考。

1.1. 实验污泥与油脂

实验污泥取自西安市某污水处理厂剩余污泥,该污水厂采用A2/O工艺,将污泥脱水至含固率为15%左右后,置于4 ℃冰箱保存待用,污泥的特性如下:TS (150.50±2.65) g·L?1,VS (105.65±2.12) g·L?1,TCOD (163.77±4.28) g·L?1,SCOD (1.06±0.17) g·L?1,总碳水化合物(49.22±0.37) g·L?1,溶解性碳水化合物(0.28±0.04) g·L?1,总蛋白质(71.97±8.95) g·L?1,溶解性蛋白质(0.25±0.04) g·L?1,氨氮(0.12±0.02) g·L?1。实验接种泥取自稳定运行200 d以上的高含固中温厌氧消化反应器的消化液,温度为(35±1) ℃。实验中所用餐厨油脂为某品牌火锅底料,加水煮沸,冷却后提取上层油脂,油脂在常温下为固态,餐厨油脂的TS为(984.56±2.50) g·L?1,VS为(981.45±2.55) g·L?1。1.2. 实验装置

实验装置包含热水解预处理装置和厌氧消化实验装置。热水解预处理装置由压力反应容器和加热设备组成:压力反应容器为KH-200型圆柱形消解罐,反应罐的罐体采用不锈钢制成,内衬为聚四氟乙烯消解罐(200 mL有效容积),工作温度<250 ℃、工作压力<3.0 MPa;加热设备为国华HH-S数显恒温油浴锅,配置2套温度检测系统,加热介质为二甲基硅油。厌氧消化实验装置包括恒温振荡器和厌氧消化反应器:恒温振荡器为国华SHA-C型恒温振荡器;厌氧消化反应器包括反应瓶、集气瓶和气体体积测量瓶,采用排水集气法测定产气量。1.3. 实验方法

1)热水解实验。为了探究油脂对污泥热水解的影响,开展了不同餐厨油脂与高含固污泥比例下的热水解实验,测定污泥热水解前、后的溶解态指标。餐厨油脂与污泥的质量比分别为0.2∶1、0.4∶1、0.6∶1。有研究表明热水解的最适温度为160~170 ℃[15-17],本研究的热水解温度设置为165 ℃。取100 g混合样品置于消解罐内放入恒温油浴锅,分别计时0、30、60、90、120、150 min,加热结束后,将消解罐自然冷却至室温,取出样品置于4 ℃冰箱保存待用。实验设计见表1。2)厌氧消化实验。为了探究不同预处理条件对厌氧消化性能的影响,进行厌氧消化批次实验。将一定质量的热水解样品置于100 mL 血清瓶中,加入50 mL接种泥,接种泥与样品的VS比为2∶1,同时取50 mL接种泥做空白样,每个样品设置3个平行。用1 mol·L?1 NaOH和1 mol·L?1 HCl调节初始pH在7.2左右,向瓶中加入1 mL的2 g·L?1 NaHCO3缓冲溶液,瓶子的顶部空间用高纯氮气冲洗约2 min,随后迅速用橡胶塞密封瓶口。将连接好气路的反应瓶置于(35±1) ℃的恒温振荡器中进行培养,持续时间30 d,每日测量沼气产量,通过测定气体组分确定沼气中的甲烷含量。

1.4. 测定指标及方法

实验所测指标包括TS、VS、COD、氨氮、碳水化合物、蛋白质和沼气组分。TS、VS采用标准重量法测定;COD采用重铬酸钾法测定;氨氮采用纳氏试剂分光光度法测定;碳水化合物采用苯酚-硫酸法[18]测定,以葡萄糖为标准样品;蛋白质采用Folin-酚法[19]测定,以牛血清蛋白为标准样品;沼气组分通过气相色谱仪(BEIFEN Corp.3420A)测定,TCD检测器、TDX-01填充柱,进样口温度为100 ℃,柱箱温度为80 ℃,检测器温度为100 ℃。2.1. 不同预处理条件对污泥组分的影响

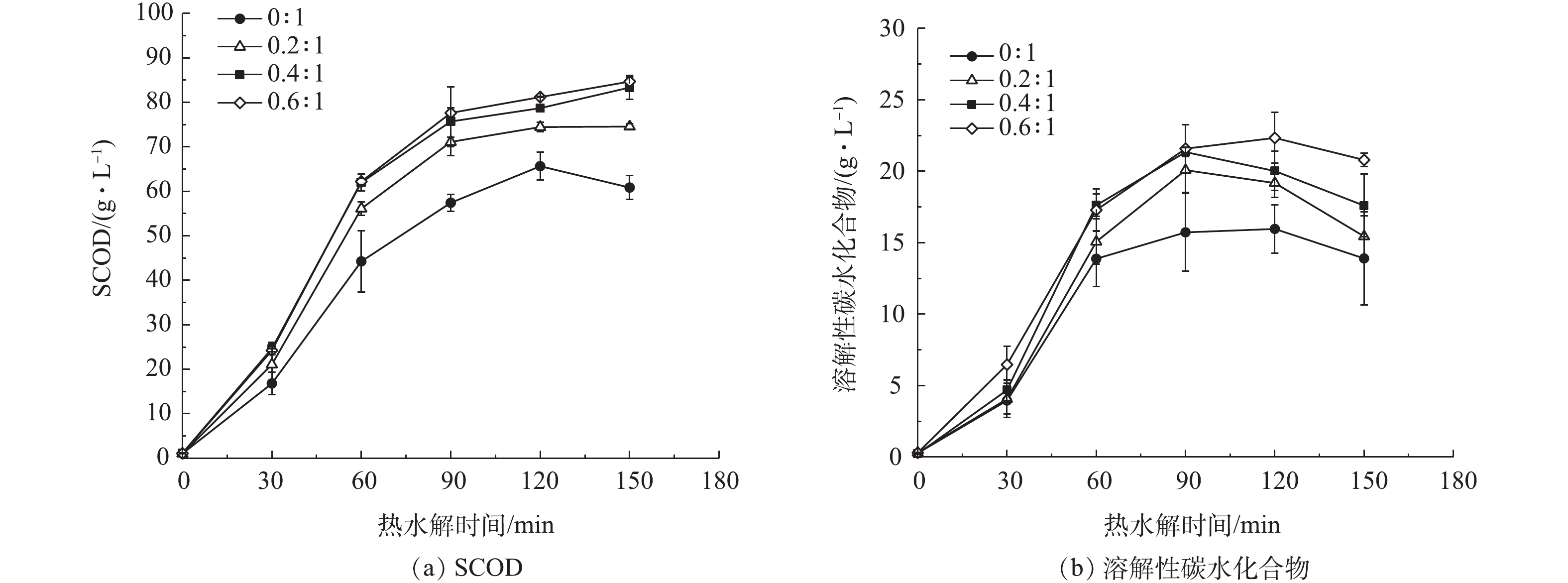

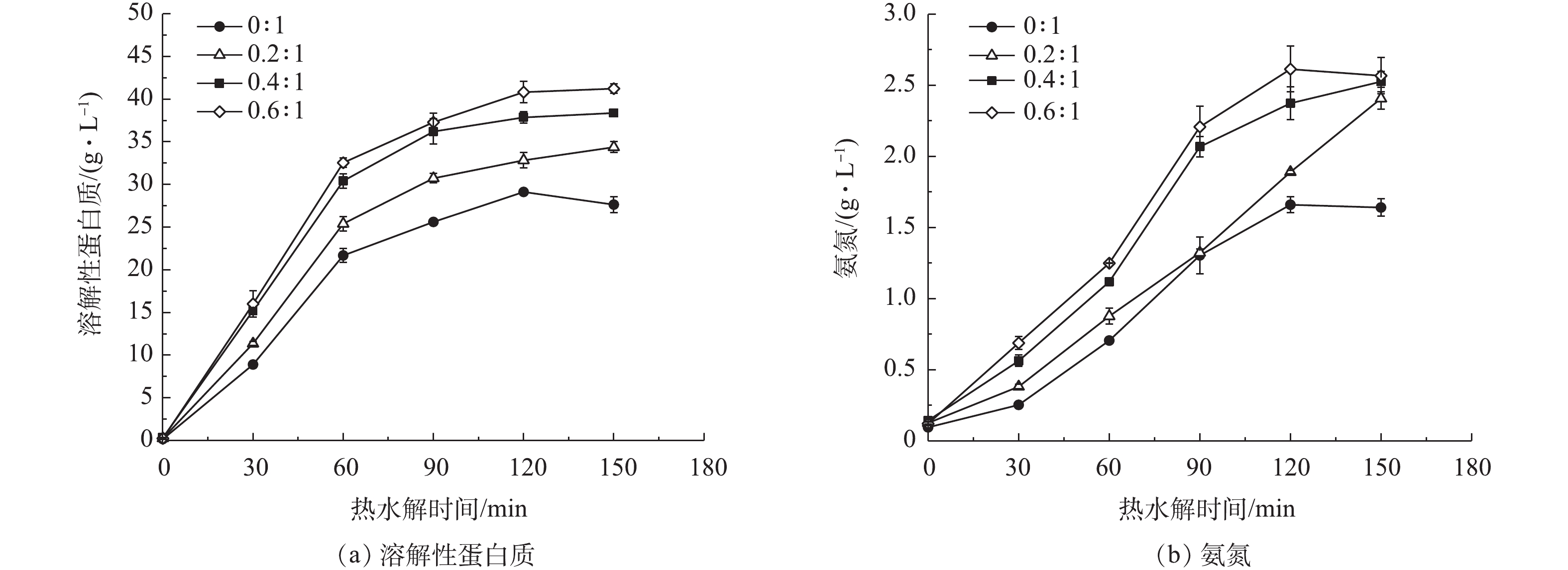

热水解预处理可以促使污泥中固体有机物的水解,使得溶解态有机物增加。为了分析热水解时间和油脂与污泥质量比对污泥热水解效率的影响,测定了污泥热水解前、后的溶解态指标。1)SCOD和溶解性碳水化合物的变化。热水解时间和油脂与污泥质量比对污泥中SCOD和溶解性碳水化合物的影响见图1。由图1可知,当热水解时间从0 min增至90 min的过程中,污泥中的SCOD与溶解性碳水化合物显著升高;热水解时间从90 min增至150 min时,SCOD基本趋于平稳,溶解性碳水化合物反而降低,这可能由于一些溶解态的有机物进一步分解为挥发性脂肪酸[20]。陈汉龙等[21]研究了温和热处理(常压,100 ℃)对低有机质污泥(VS/TS<50%)有机物溶出的影响,结果表明,热水解后污泥中SCOD与溶解态碳水化合物增加,且随着热水解时间的延长,其呈现先增加后趋于平缓的趋势。与对照组相比,添加油脂的污泥经过热水解后,其细胞中SCOD和溶解性碳水化合物的释放量均增加,表明油脂可以促进不溶态有机物的水解。热水解时间为90 min,油脂与污泥的质量比从0.2∶1增加至0.4∶1时,相比未添加油脂的污泥,SCOD分别增加了23.85%±1.91%和31.85%±5.12%,溶解性碳水化合物分别增加了27.64%±8.03%和35.72%±2.14%,当进一步提高油脂的比例时,溶解态有机物的增加并不明显。

2)溶解性蛋白质和氨氮的变化。蛋白质也是污泥有机物的主要成分,热水解可以促进不溶态蛋白质的溶解,同时加快可溶性蛋白质的变性,进而导致其分解为氨氮。污泥中溶解性蛋白质和氨氮的测定结果见图2。由图2(a)可知,溶解性蛋白质的变化规律与SCOD和溶解性碳水化合物类似,在90 min前有显著增加,90 min后基本不变。随着油脂比例的增加,溶解性蛋白质先增加后趋于稳定,当热水解时间为90 min时,油脂与污泥质量比从0.2∶1增加至0.6∶1时,相比对照组,溶解性蛋白质分别增加了19.97%±2.11%、41.39%±5.38%和45.58%±4.24%。由图2(b)可知,当热水解时间从0 min增至90 min时,氨氮的增加量较多,其后,氨氮的增加不明显。程瑶等[15]研究了热水解对高含固污泥特性的影响,结果表明,氨氮浓度随热水解时间的延长逐渐增大,当时间大于50 min时,增幅不大,这表明原泥中可以转化为氨氮的蛋白质已基本转化为氨氮。相比对照组,添加油脂后污泥中的氨氮增加较多,这表明油脂可以促进溶解性蛋白质的进一步水解。当油脂与污泥的质量比达到0.4∶1时,氨氮增加较多,再增加油脂的比例,氨氮变化不大。当热水解时间为90 min时,油脂与污泥的质量比分别为0.2∶1、0.4∶1、0.6∶1,相比未添加油脂的污泥,氨氮分别增加了1.48%±0.21%、58.56%±5.62%、69.30%±1.09%。

2.2. 油脂协同污泥热水解的动力学分析

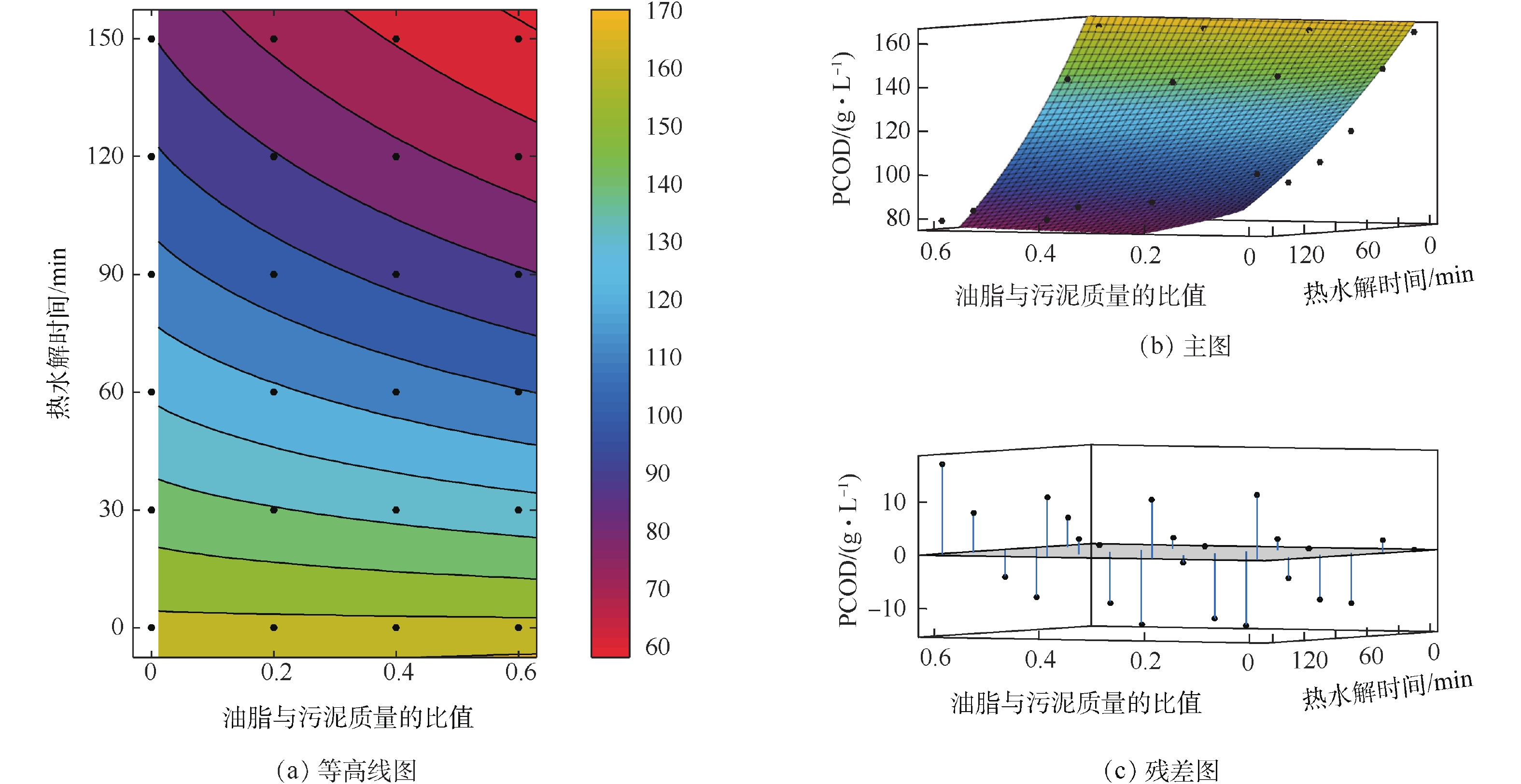

为了探究油脂对热水解速率的影响,进行了污泥热水解动力学分析。污泥中颗粒态有机物(PCOD)的减少可以反映热水解的效果。一级动力学方程可以描述有机物的水解过程,方程[22]见式(1),假设油脂影响污泥的热水解速率,则添加油脂后水解速率常数为式中:CPCOD为污泥中PCOD的浓度,g·L?1;t为热水解时间,min;k为未添加油脂时PCOD的水解速率常数,min?1;

根据模型对污泥热水解后的CPCOD值进行拟合,得到了拟合曲面图(R2=0.918 7)(见图3)。由图3可知,随着热水解时间的延长和油脂比例的增高,污泥中的不溶态有机物减少,相比热水解时间,油脂比例对不溶态有机物溶解的影响较小。当热水解时间小于60 min时,增加油脂的比例对PCOD的变化影响较小,这表明在60 min之内,油脂对热水解的影响不大;当热水解时间达到90 min时,随着油脂比例的增加,PCOD的减少较明显,此时,油脂对热水解的影响程度较为显著。

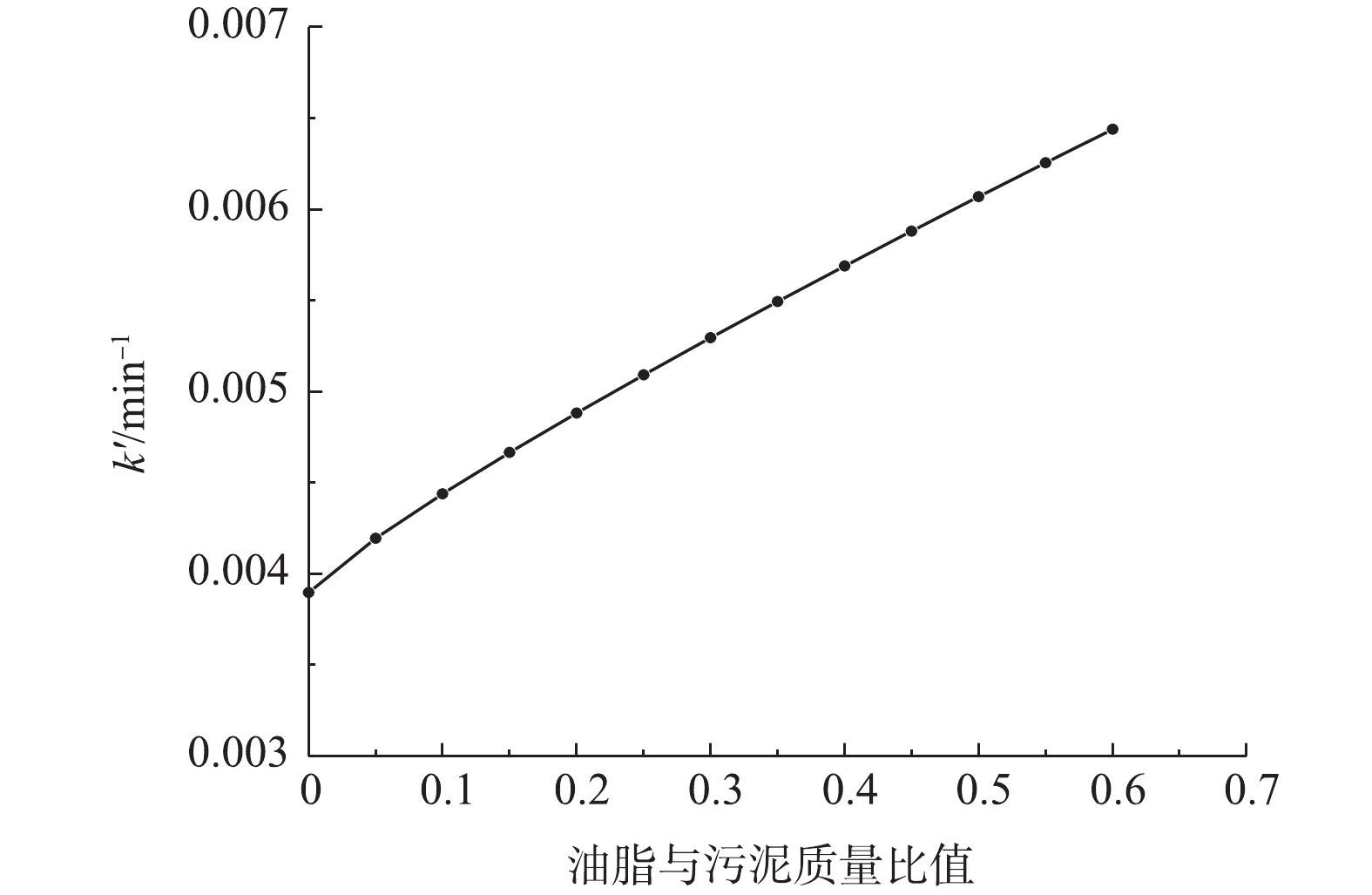

拟合后得到式(1)和式(2)中k、a的值分别为0.004、0.902,则添加油脂后有机物水解速率常数

通过计算

2.3. 热水解与油脂对厌氧消化性能的影响

热水解可以促进污泥中不溶态有机物的水解,为后续厌氧消化提供更多易降解的基质,同时,油脂的存在会影响厌氧消化性能。为了评估热水解后样品的厌氧消化性能,并进一步验证油脂添加对热水解过程的促进作用,开展了厌氧消化批次实验。对实验前后的pH进行测定以表征实验前后系统的稳定性并反映系统的酸化状况,同时测定氨氮以反映系统的氨抑制情况。实验后各组样品的pH由7.20±0.12上升至7.40±0.13,这表明实验过程中,厌氧消化环境稳定且没有发生酸化现象;实验后各组样品的游离氮浓度为(51.80±11.93) mg·L?1,远低于氨抑制阈值[23]。因此,厌氧消化过程稳定,未发生抑制现象。为了分析基质厌氧消化的产甲烷潜力、产甲烷速率和产甲烷延滞情况,采用修正的Gompertz方程对累积甲烷产量进行模拟[24],方程见式(4)。

式中:Mt为t时单位质量VS的累积甲烷产量,mL·g?1;Mmax为单位质量VS的最大产甲烷潜力,mL·g?1;Rmax为单位质量VS的最大产甲烷速率,mL·(g·d)?1;λ为延滞期,d;t为厌氧消化实验的持续时间,d;e为2.718 3。

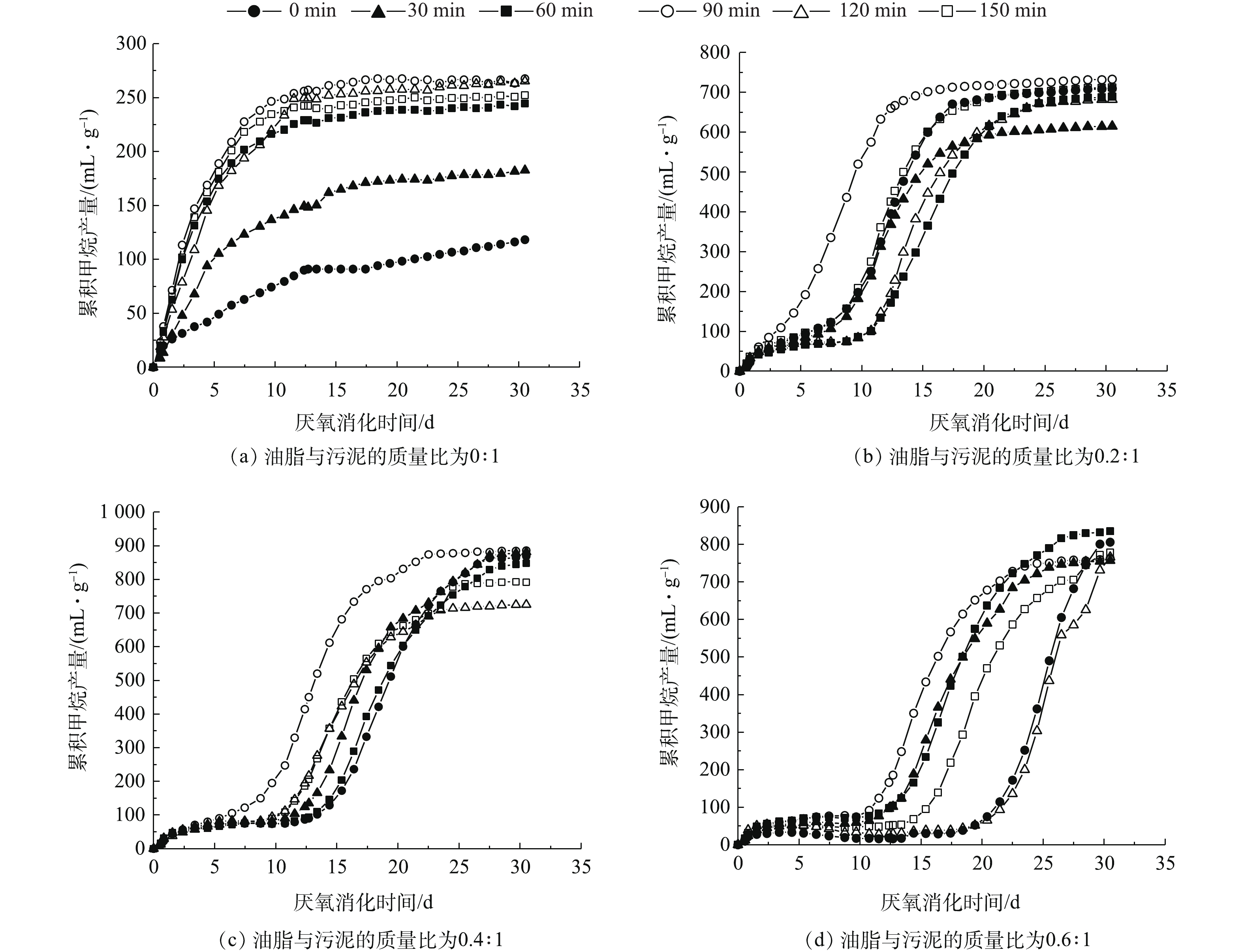

不同条件下的累积甲烷产量见图5。由图5(a)可知,未添加油脂时,当热水解时间从0 min增加至90 min时,甲烷产量亦随之增加,热水解时间为90 min时,累积甲烷产量最大,为267 mL·g?1。通过拟合得到Mmax值,对未添加油脂时不同热水解时间下的Mmax值进行单因素方差分析,显著因子为0.05,这表明热水解时间对最大甲烷产量有显著影响(P=1.8×10?3)。其主要原因是,热水解促进了不溶态有机物的水解,增加了污泥中可降解基质的量,使得甲烷产量增加。对比图5(a)与图5(b)、图5(c)、图5(d)可知,添加油脂后,甲烷产量显著增加,这也证实了油脂相比蛋白质和碳水化合物有更高的产甲烷潜力。未添加油脂时,最高甲烷产量为267 mL·g?1,添加油脂后,甲烷产量增加了2.30~3.32倍。KABOURIS等[25]研究了油脂与市政污泥的共消化结果,得出共消化的最终甲烷产量比污泥单独厌氧消化时增加了2.95倍。当油脂与污泥的质量比从0.2:1增加至0.4∶1时,不同热水解时间下的最终甲烷产量从615~733 mL·g?1增加至725~886 mL·g?1,当油脂与污泥的质量比达到0.6∶1时,甲烷产量与其比例为0.4∶1时的结果类似,虽然甲烷产量还有上升的趋势,但随着厌氧消化时间的延长,所需的能耗也会有所增加。

延滞期可以反映消化启动时的快慢。由图5(a)可知,污泥单独消化时能立即产生甲烷,添加油脂后(图5(b)~(d)),产气延缓,随着油脂添加量的增加,延滞时间也在延长。通过拟合得到延滞期λ的值,当油脂与污泥的质量比分别为0.2∶1、0.4∶1、0.6∶1时,不同热水解时间下的λ值分别为2.75~9.46、7.24~12.80和10.15~21.01 d。HAN等[26]研究表明,产甲烷的延滞期随长链脂肪酸(long chain fatty acids,LCFAs)初始浓度的增加呈线性增加。造成延滞期增加的原因可能来自LCFAs的抑制,在厌氧消化过程中,脂肪水解为甘油和脂肪酸能很快进行,甘油可以迅速产生沼气[27],而LCFAs的分解过程比较复杂[28],这就造成了LCFAs的积累。一方面,LCFAs对微生物细胞壁的吸附阻碍了物质运输,并会造成污泥的上浮[29];另一方面,LCFAs对产乙酸菌和产甲烷菌有毒害作用[30],微生物对LCFAs的适应必定会延长产甲烷的时间。

对最大产甲烷速率Rmax进行分析,结果表明,相比污泥单独消化,油脂和污泥协同消化的最大产甲烷速率增加。这与LIU等[31]的研究结果类似:污泥单独消化时产甲烷速率很低,添加餐厨垃圾后产甲烷速率显著增加,Rmax随着餐厨垃圾的增加逐渐增大,当基质全部为餐厨垃圾时,Rmax最大。韩芸等[32]以热水解后的高含固污泥及其脱水后固、液分离产物为对象进行厌氧消化实验,结果发现,在消化前期,脱水液的产气速率大于热水解污泥,这是因为脱水液中溶解性有机物的可生化性强于热水解污泥。因此,产甲烷速率增加的原因是由于基质的可生化性的提高。

2)添加油脂能提高污泥热水解速率,当油脂与污泥的质量比为0.2∶1、0.4∶1、0.6∶1时,污泥中不溶态有机物的水解速率分别提高了23.30%、43.63%和62.98%。

3)油脂与污泥共消化可显著增加甲烷产量,提高厌氧消化反应速率,但须控制合适的油脂比例,避免延滞期过长。当热水解时间为90 min、油脂与污泥的质量比为0.2∶1时,甲烷产量较高,延滞期较短,因此,建议热水解时间90 min、油脂与污泥的质量比0.2∶1为最佳条件。

参考文献

下载:

下载:

点击查看大图

点击查看大图