近日,古脊椎所白滨、王元青、李茜等和美国自然历史博物馆孟津在《美国博物馆通讯》(American Museum Novitates)上发表了对内蒙古二连盆地奇蹄类化石和生物地层学研究的最新进展。该研究主要依据“第三中亚考察团”W. Granger的野外记录,结合最近几年所采集到的新标本,系统总结和厘清了二连盆地已经报道的所有奇蹄类化石每一个种、几乎每一件标本的产出层位和地点,并以此为基础,结合其他啮齿类、兔形类等化石,讨论了二连盆地一些长期富有争议的生物地层和岩石地层对比等相关问题。包括呼和勃尔和剖面是否有呼尔井组、乌兰希热组和伊尔丁曼哈组的对比、沙拉木伦组上、下段和上覆乌兰戈楚组关系,以及二连盆地沉积最为连续的额尔登敖包剖面的岩石和生物地层对比。同时,主要依据奇蹄类化石,重新修订了始新世亚洲哺乳动物分期和北美哺乳动物分期的对比方案,认为以往归入到晚始新世的乌兰戈楚期应该和北美中始新世晚期的Duchesnean相对比。并根据对二连盆地不同时期奇蹄类多样性的研究,认为从中始新世早期到晚始新世奇蹄类的多样性逐渐降低,可能与始新世全球气温逐渐变冷的趋势相关。

该项研究获中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、现代古生物学和地层学国家重点实验室,和美国自然历史博物馆古生物部Frick基金资助。

原文链接

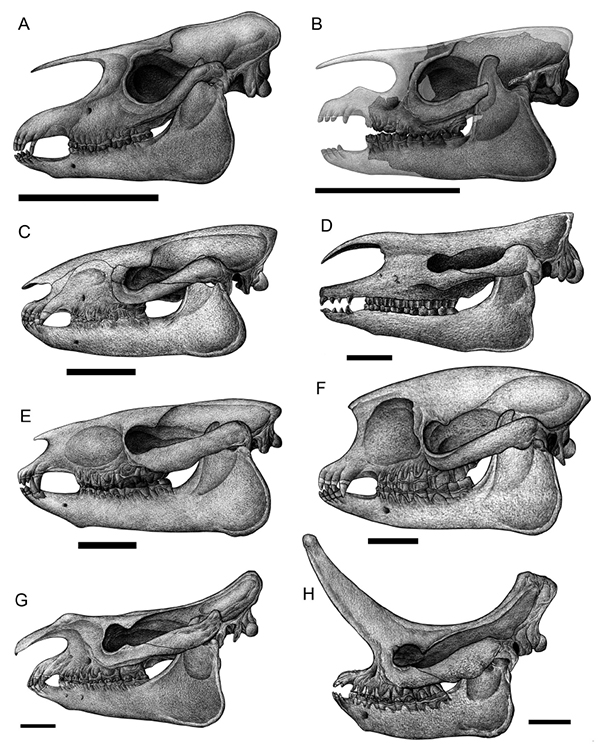

图1:内蒙古二连盆地常见奇蹄类化石:

貘类 A, Lophialetes expeditus; B, Paracolodon fissus; 巨犀 C, Pappaceras meiomenus; D, Juxia sharamurenensis; 两栖犀 E, Rostriamynodon grangeri; F, Sharamynodon mongoliensis; 雷兽 G, Protitan grangeri; H, Embolotherium andrewsi. 比例尺:10 cm. (陈瑜绘)

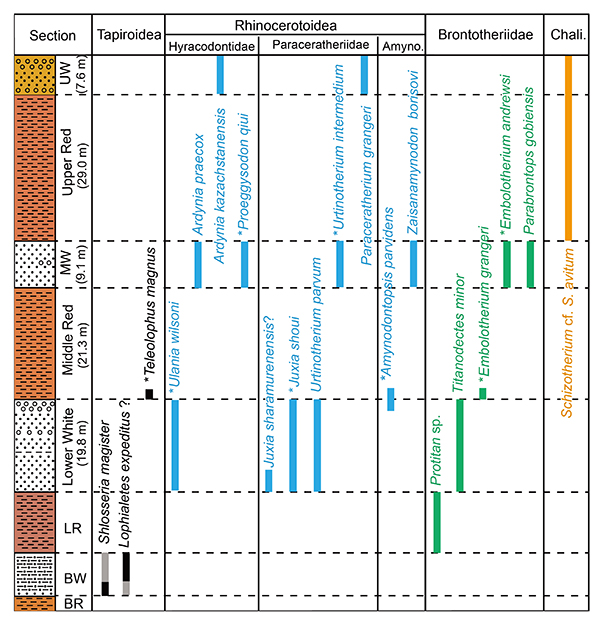

图2:额尔登敖包剖面奇蹄类化石的地层分布和延续。(白滨 供图)

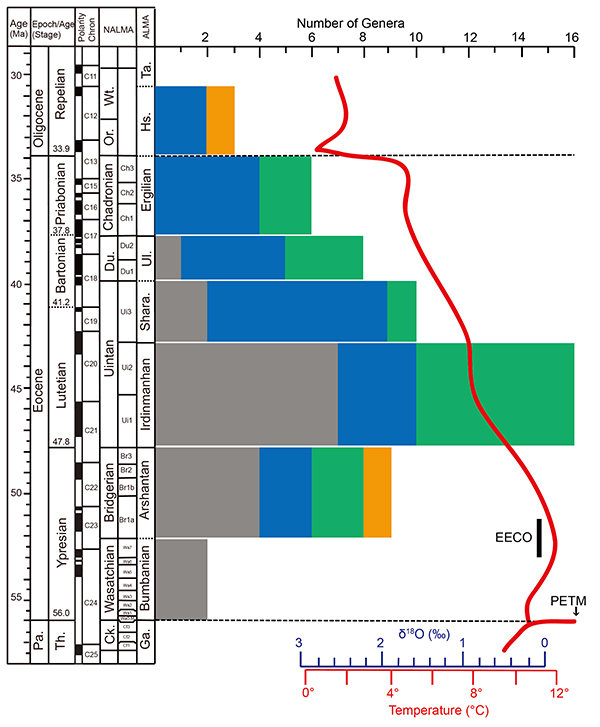

图3: 内蒙古二连盆地早始新世至早渐新世奇蹄类多样性的变化和全球温度变化曲线的对应关系,以及始新世亚洲哺乳动物分期和北美哺乳动物分期的对比。

灰色、蓝色、绿色和桔色分别代表貘超科、犀超科、雷兽和爪兽。(白滨 供图)