,1, 梁雪媚1, 桂朝2, 冯永恒2, 闫嘉2

,1, 梁雪媚1, 桂朝2, 冯永恒2, 闫嘉2The inter-generational differences in the effects of job-housing optimization in Shanghai

ZHU Wei ,1, LIANG Xuemei1, GUI Zhao2, FENG Yongheng2, YAN Jia2

,1, LIANG Xuemei1, GUI Zhao2, FENG Yongheng2, YAN Jia2收稿日期:2019-01-21修回日期:2020-02-28网络出版日期:2020-10-25

| 基金资助: |

Received:2019-01-21Revised:2020-02-28Online:2020-10-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

朱玮(1978-), 男, 上海人, 博士, 副教授, 博士生导师, 研究方向为城乡规划方法与技术。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (5781KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

朱玮, 梁雪媚, 桂朝, 冯永恒, 闫嘉. 上海职住优化效应的代际差异. 地理学报[J], 2020, 75(10): 2192-2205 doi:10.11821/dlxb202010011

ZHU Wei, LIANG Xuemei, GUI Zhao, FENG Yongheng, YAN Jia.

1 引言

职住关系指城市居民居住地与工作地之间的空间关系[1],是城市空间结构研究的重要内容,又因其决定居民的通勤和出行,所以直接关乎民生质量。有****将通勤与土地使用关系的研究归为3类:职住平衡、过剩通勤和可达性[2]。国内****对职住平衡及可达性的研究比较丰富,而对过剩通勤的研究还很少,截至2018年2月在中国知网中检索关键词“过剩通勤”“过度通勤”,得到包括综述[3,4]在内的文献不超过20篇;而在国外,过剩通勤是职住关系研究的一个常用方法[2, 5-6]。过剩通勤(Excess Commuting)的概念起源于经济学家Hamilton在1982年所提出的浪费的通勤(Wasteful Commuting)概念[7],指在一定城市空间结构下,实际通勤与最优通勤之间的差距[6]。基于此概念,****展开了许多讨论,也衍生了相关的指标[5],而目前采用最广的是指理论上的最短通勤距离与实际通勤距离的差异,即过剩通勤率。其中最短通勤距离即假设居民相互交换居住地和就业地,使通勤成本达到最小的值。相比于职住平衡和可达性,过剩通勤既反映现状,也包含理想状态,表征职住关系优化的一种潜在效应。

城市整体层面的过剩通勤研究用于把握总体的通勤状态和职住优化效应[5,6],在中国开展的该类研究包括广州[8]、西安[9]、绵阳[10]、成都[11]、兰州[11]、中山[12]、北京[13]、上海[14]。该层面研究的一个重要议题就是过剩通勤与城市形态的关系,紧凑的城市结构[15]、多中心相较于单中心[11, 16]、相对集中的居住和相对分散的就业[17]都能有效减少过剩通勤。而从不同维度研究过剩通勤则能使其测度更加精确,因为人们的偏好[18,19]和社会经济属性也同时发生着作用[20],甚至比空间结构更重要[11]。这些维度中居民的社会经济属性受到较多关注,包含性别、户籍、职业、家庭结构、经济水平、产权、出行方式等[8, 12-13, 21-26]。但从年龄角度的研究还很少,Horner等[27]对青年、中年、老年3类工作人群在不同城市中的过剩通勤加以比较,发现有些地方老年人的过剩通勤最多,有些地方青年人的最多,这与城市结构有较大的关系,比如在大学集中的城市,青年人职住相对接近,过剩通勤就比较低。

不同年龄的人群对城市空间的需求和使用特征具有明显的规律和差异。中国大城市的人口增长、空间扩张,加上老龄化、家庭结构变化,都在影响着职住关系与通勤[28,29]。如果人口年龄空间分布与功能分布不相匹配,比如同为就业中心的城市中心老龄化[30],就必然导致人群需求与空间供给的错配(Mismatch)和浪费的通勤[31]。本文要回答的问题是,以上海为例来看,不同年龄人群的职住、通勤现状如何?在不改变城市既有功能结构的前提下,一个使得通勤更短的城市年龄空间结构可能是怎样的?职住关系优化产生的居住空间、就业空间、生活区位的代际差异,即不同年龄群体间的差异又将如何?空间规划和政策制定能从中得到怎样的启发?本文首先说明数据来源和分析方法;总结上海职住关系的现状特征,包括居住分布、就业分布、通勤距离分布、居住区位分布,均在不同年龄段下展开比较;随后估计并分析职住关系优化的效应及其代际差异;最后总结分析结果并探讨规划和政策响应。

2 数据及方法

2.1 数据

研究采用智慧足迹核心洞察平台输出结果数据(Smart Steps Core Insight Platform Output)。该数据以中国联通手机信令数据为基础,推断用户每天的驻留、出行、兴趣点、兴趣路线、出行目的、出行时间等,加工成时空标签,并在空间上定位。由于该数据的空间统计单元为间隔为500 m的点,由此形成点阵网格,将其简称为手机网格数据。采用的数据集记录了2017年整个9月上海市域范围内1345万联通手机用户每天的出行起讫位置、时间。根据每个用户该月的行为特征推断其居住地和工作地位置①(① 居住地指用户一个月内晚上(21:00至次日8:00)累加驻留时间最长的地点;工作地指用户一个月工作日内白天(9:00至17:00)累加驻留时间最长的地点。)。需要指出的是,这里的“工作地”不仅包括用户的工作地点,也包括没有工作的学生和部分老人的惯常出行目的地(如学校、公园、医院),因此比狭义的工作出行更加全面;同时,也符合通勤的概念,即两地之间的规律性出行。根据居住地和工作地即可推算通勤距离。该数据集亦包含用户的年龄段信息,将与职住关系进行交叉分析。

从本数据集中,提取年龄不小于19岁,记录行为天数不少于28 d的用户作为常住居民。采用居住地和工作地均在此范围内的用户样本100余万人,占数据集总用户数的7.5%。

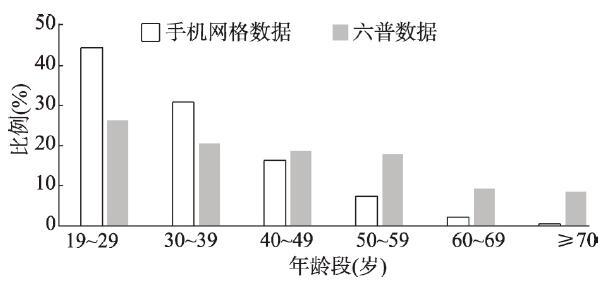

数据样本年龄分布如图1所示,其中青年(19~39岁)、中年(40~59岁)、老年(60岁以上)3类人群的比例依次递减(74.6%、23.1%、2.2%)。而与第六次全国人口普查(简称六普)[32]的数据相比,青年人所占比例偏高,50岁以上老年人的比例偏低;与2017上海户籍人口中65岁以上的老年人占20.6%相较[33],亦偏低。可见,尽管样本年龄分布的总体态势与实际一致,但分布有一定偏差,因此有关总体的分析结果会偏向青年人的特征。此外,考虑到老年人手机使用的普及率相对较低,以及使用手机的更可能是行动能力较好的老年人[34],因此样本所反映的老年人相关职住特征也可能有一定偏差。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1样本年龄分布与六普数据的比较

Fig. 1Age distribution of the sample compared to the sixth national census

2.2 方法

在基于空间分析单元(如交通小区、人口普查区、行政区等)的过剩通勤研究中,大多采用的线性规划方法[35],假定单元之间人的居住地和就业地可互换,在约束单元中职住总量的条件下,求得最优的居住和就业分布,以使得理论通勤距离最短。过剩通勤的概念基于个体,但该方法的实现基于空间单元,个体信息经空间集计后产生损失,影响到过剩通勤估计的精度。Niedzielski等[36]证明过剩通勤指数对空间单元尺度非常敏感,尺度越小,过剩通勤估计越大,离散度越小。当下大数据资源的不断丰富,为个人尺度的过剩通勤分析提供了更多可能,例如有研究采用手机信令数据[14]或采用公交智能卡数据[21],但他们都将个人数据集计到了交通小区。本文则以概念上最为精确的个人为分析单位,不作职住量的空间单元集计,因此也就避免了可变空间单元问题(Modifiable Areal Unit Problem, MAUP)。线性规划方法也就不适用,代之以直接模拟个人互换居住地(精确到网格点)的方法。Hu等[37]用3565人的模拟数据进行个人换居模拟来估计过剩通勤,并与空间集计的线性规划方法比较,发现个人换居方法的估计值更高。与之相比,本文采用真实的职住数据,且样本量更庞大,为此开发了专门的算法,基本逻辑为:① 遍历样本中所有的个人,判断其居住地和就业地的直线距离是否超过1 km。这是一个主观确定的阈值,如果在1 km内,认为职住关系已经很好,无需换居,移出样本,判断下一个人;

② 如果超过1 km,则在所有需要换居的个人中随机选择一个换居对象。如果该两人互换居住地后,彼此的通勤距离均降低,则互换居所,同时判断两人新的职住距离是否小于1 km以及是否要移出样本;否则重新选择一个换居对象,直至换居成功或者无人可换;

③ 回到过程①,如此循环往复至没有符合条件的居民为止,达到全局最短通勤状态,模拟过程结束。

由于算法中有随机过程,并非每次模拟的结果会完全一致,但结果非常接近,大样本量抵消了随机过程的不确定性。在此,过剩通勤(EC)的计算公式为:

式中:n代表个人;N为样本量;

本文的过剩通勤指标与传统指标存在两点差异。① 本指标中的全局最短通勤是在互换住地对双方均有利的约束下形成的;而传统指标中的全局最优存在一方获益、一方受损的假定——一方缩短通勤距离以另一方增加通勤距离为代价,对其现实可行性一直存在质疑[5, 38];这是因为集合层面的线性规划方法无法细化到个人。而在个体层面,模拟互换住地的方法就可以实现双方互利的原则,符合帕莱托最优[39],因此在现实上更加合理。② 我们没有让居民互换工作地,这也是从实际合理性考虑:人们工作的差异性大,任意两人承担对方的工作要比接受对方的居住条件更困难。所以说,本文的过剩通勤指标放松了传统指标的一些假定,增加了其现实合理性;理论上,也因此未将过剩通勤估计推向极致(因为没有互换工作),但如果在这些条件下,本指标依然超过传统指标,则可作为本方法之优越性的实证证据。

本文旨在揭示和探讨不同年龄居民职住关系的总体特征,无意追求细节的精确性,因此采用相对简单、稳健的分析方法。将居住地和工作地的平面直线距离(欧式距离)作为通勤距离;用分布、中位数、分位数等基本统计方法比较不同年龄人群的职住关系差异;用核密度方法估计人口和行为的空间密度,可视化其空间分布特征。

3 现状职住关系特征

3.1 居住空间特征

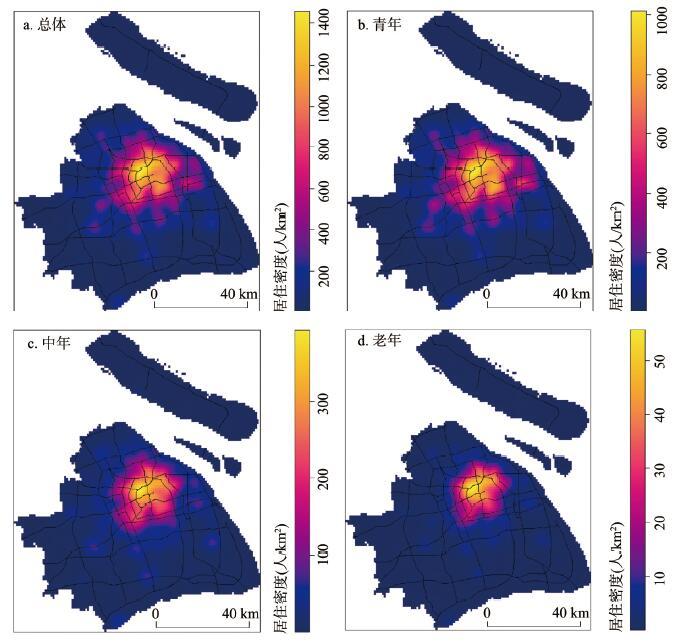

上海市总体居住密度分布特征表现为(图2):高度集中于中心城区(外环以内),向近郊连绵扩散,沿交通干线呈放射状,并在末端聚居区呈点状分布。中心城区中,浦西居住密度较浦东高,且在内环高架路西北部的居住密度最高;浦东的高密度居住区集中在内环路以内,以及中环金桥附近。居住连绵空间从市中心沿地铁线扩散,近郊末端点状居住空间分布亦与地铁重合。由于样本中青年人占大多数,因此青年人的居住分布与总体相近,但更加扩散。中年人的居住分布比青年人或总体的范围都更小,集中于外环线以内,沿地铁线略向外围拓展。老年人居住则更向心化,明显的聚居空间基本不超过外环。总体上,随着年龄的增加,上海居民的居住分布向中心城区集聚。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图22017年上海市居民分年龄居住密度样本分布

Fig. 2Residential density distributions by the age group of the sample in Shanghai in 2017

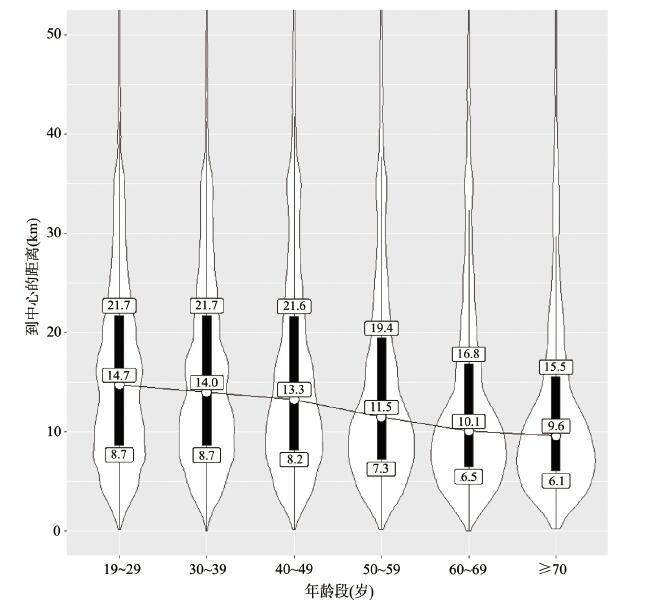

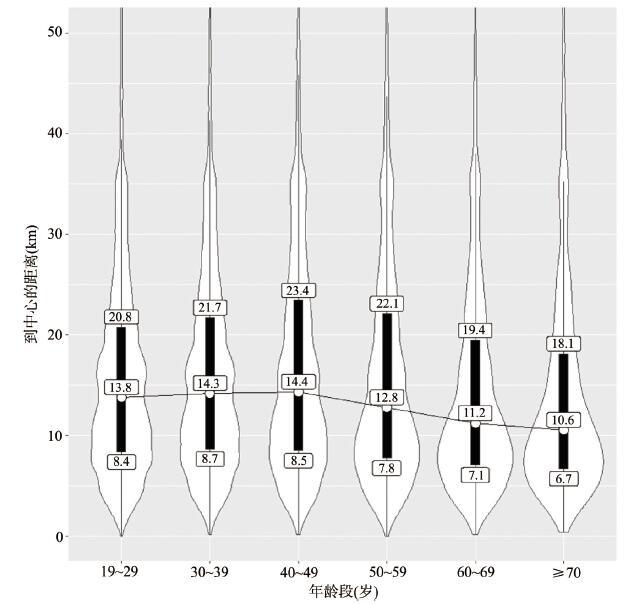

以到城市中心(人民广场)的直线距离表征居住区位,最近的0 km,最远的70 km,中位数13.9 km,均值16.3 km;25%居民住在离市中心8.4 km的距离内,另有25%居民的居住地离市中心超过21.5 km。以相对稳健的中位数比较各年龄段的居住区位(图3),距离明显的随龄增长而递减,离散度也同时减少。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图32017年上海市居民分年龄居住区位样本分布

注:白点为中位数;黑柱下端为25%分位数,上端为75%分位数;曲线为分布概率。

Fig. 3Residential location distributions by the age group of the sample in Shanghai in 2017

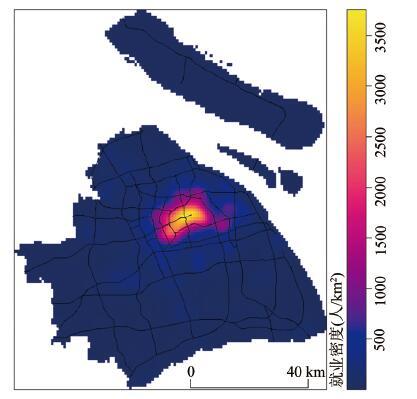

3.2 就业空间特征

上海市总体就业分布如图4所示,相较居住分布,其向中心城区集聚的态势更强,呈现东西向带状分布特征,范围基本不超过外环。就业高密度集聚区位于内环以内。不同年龄段居民的通勤空间分布差异要比居住空间小得多,也与总体相差不大;随年龄的增加,通勤空间的东西向带状分布特征弱化。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图42017年上海市总体就业密度样本分布

Fig. 4Overall employment density distribution of the sample in Shanghai in 2017

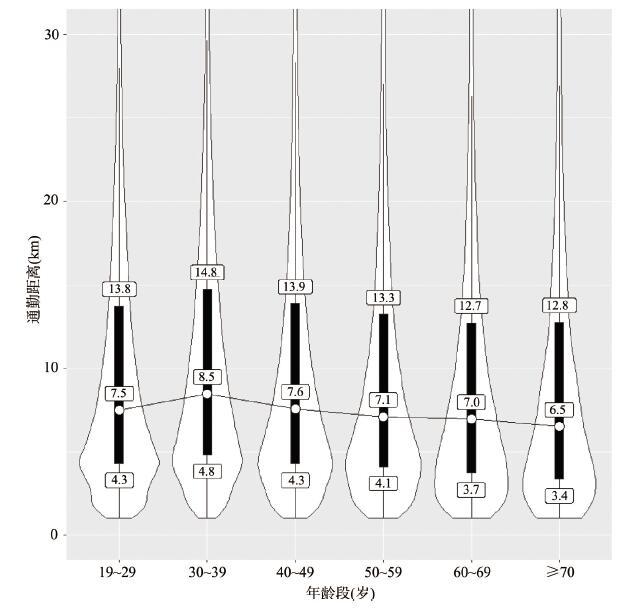

3.3 通勤距离特征

个人直线通勤距离亦呈现长尾分布,最短的为1 km,最长的为113 km,中位数为7.8 km,均值10.8 km;25%居民的通勤距离低于4.5 km,另有25%居民的通勤距离超过14.1 km。各年龄段的通勤距离整体上显现随年龄增长而先增加后递减的态势(图5)。平均通勤距离最长的年龄段是30~39岁;19~29岁人群的通勤距离分布与40~49岁人群接近,可能因为该年龄段中有相当部分职住接近的大学生群体,降低了平均通勤距离。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图52017年上海市分年龄通勤距离样本分布

Fig. 5Commuting distance distributions by the age group of the samplein Shanghai in 2017

4 职住优化效应

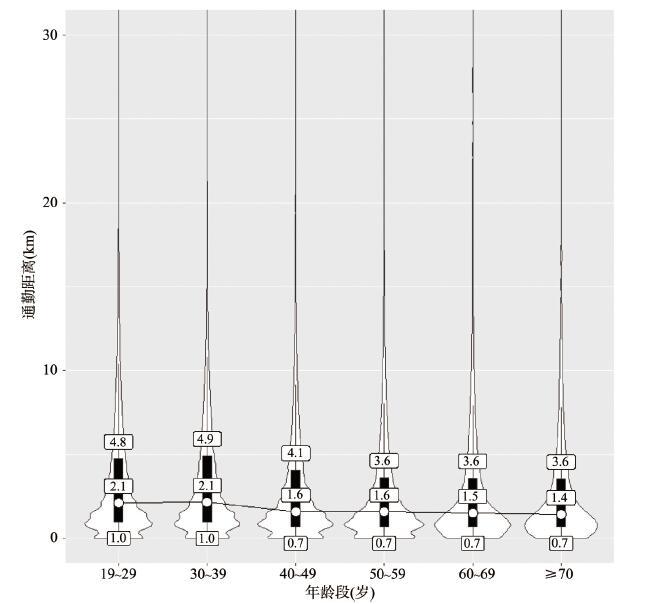

4.1 通勤距离优化

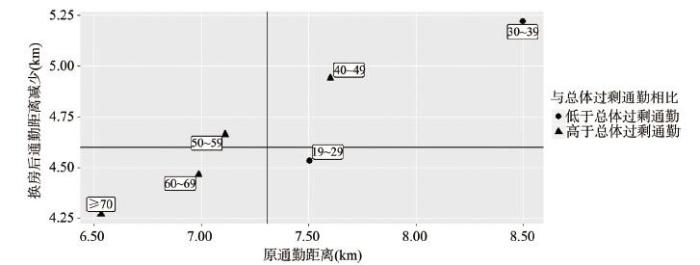

经换居模拟后,从实际通勤到最短通勤状态,发生换居的个人数占样本量的95.5%,各年龄段也都在94%以上。所有样本的通勤距离最小为0 km,最大为81 km,中位数为2 km,平均3.4 km,比现状大幅减少。各年龄段的通勤距离分布总体呈现由青到老递减的态势(图6),但差距明显减少。从减少的量看,最大值为111 km,中位数为4.8 km,均值为7.5 km;减少量总体亦随年龄递减,减少最多的是30~39岁人群,中位数为5.2 km。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62017年上海市分年龄优化通勤距离样本分布

Fig. 6Optimized commuting distance distributions by the age group of the sample in Shanghai in 2017

上海市域总体的过剩通勤为69%,即职住优化后的总通勤距离为现状总通勤距离的31%。各年龄段的过剩通勤分别为:67%(19~29岁)、68.6%(30~39岁)、72.5%(40~49岁)、73.5%(50~59岁)、73%(60~69岁)、72.9%(70岁以上),基本随年龄增大而增加。图7对不同年龄群体换居前后通勤距离的中位数进行对比,其中实线为原通勤距离和换居后通勤距离减少量的总体中位数。可见,总体上一个年龄段人群的原通勤距离越长,通勤距离的减少也越多;但其中19~29岁年轻人偏离总体趋势,距离缩短较少,这还是可能与大学生人群有关[27],他们的通勤已经较短,优化的空间很小。老年人的原通勤距离和距离减少量都比较少,但其过剩通勤是高于总体平均的;这反映出过剩通勤指标的相对特性,与绝对变化量结合起来看才更有助于决策判断。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7上海市分年龄原通勤距离与通勤距离减少

Fig. 7Commuting distance changes by the age group of the sample in Shanghai

4.2 职住空间优化

换居后总体居住区位分布不变。对个人而言,到中心距离减少最多的为56 km,增加最多的为67 km,中位数为0.50 km,均值为0 km。变化发生在各年龄段,而老近少远的态势仍然比较明显(图8),且40~49岁的群体距中心距离最远。就距中心距离变化而言,19~29岁人群人均减少0.9 km,30~39岁人群以减少0.5 km次之,其他人群人均都为0 km。图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8上海市分年龄优化居住区位样本分布

Fig. 8Optimized residential location distributions by the age group of the sample in Shanghai

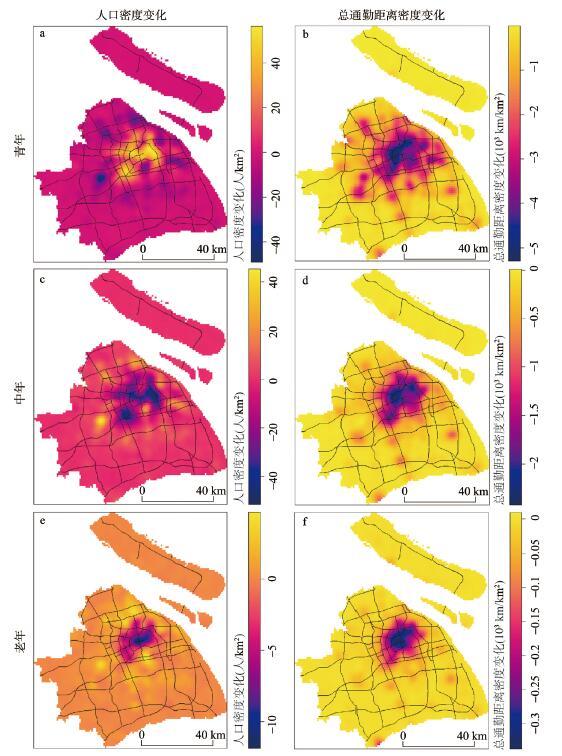

同时,人口年龄空间分布和通勤需求(总通勤距离)分布发生结构性变化(图9)。青年人居住总体向中心城区集中,在近郊区呈点状减少。增加区域集中于中心城区西南部的漕河泾、莘庄、武宁路和地铁13号线西部沿线,以及内环路东部沿线;明显减少的地区主要是松江泗泾、嘉定新城、宝山区江杨北路地段、浦东金桥、张江、三林。相应地,青年人的通勤需求也大幅降低,范围遍布中心城区、近郊区以及远郊区,其中内环西北沿线地区的减少程度最大。

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9上海市分年龄优化居住变化及通勤总距离变化样本分布

Fig. 9Distributions of residential changes and commuting distance changes after the optimization by the age group of the sample in Shanghai

中年人换居后在中心城区的居住密度下降,在近郊区新城的居住密度有所升高,总体态势几乎与青年人相反。其通勤密度的降低在中心城区更加显著,高值点位于内环西北沿线的中山公园、武宁路地区、杨浦区鞍山地区以及闵行莘庄地区。老年人换居后居住密度降低主要发生在内环以内的核心区,并扩散到中环西部和北部沿线,在近郊区以及远郊区则略有增加。同时,其通勤需求在内环的浦西部分也显著地减少。

总体而言,换居后青年人向中心城区居住,中年人和老年人则向郊区迁移;各年龄的通勤需求均减少,减少的空间范围由青年向老年逐渐向中心城区集中,内环附近城市核心区的减少程度最大。

5 讨论

以上分析显示,过剩通勤视角下上海的职住关系有着很大的优化空间,且对于不同年龄的人群有着不同的优化路径和效应。达到理想职住关系的关键,居住和就业空间的良好关系是一方面,最根本的是这种关系是否映射到人的居住和就业空间。为了减少过剩通勤,空间规划和更新的任务也不仅仅是调整居住和就业空间,还要同时调配公共设施、交通设施,制定相关政策来引导不同年龄人群作出于自身和社会都有利的决策,提高人的居住和就业空间的流动性,促成理想的城市年龄空间结构。(1)上海职住关系的代际差异显著,老中青逐次下降。上海市域的现状职住关系在老中青3个年龄段之间存在显著的差异,可以归结为——青年人是劣势群体,老年人是优势群体,中年人介于其中。从市域层面来看,总体以及3类人群的居住空间分布都基本上呈现以中心城区为核心的单中心结构,青年人的分布空间最广,在近郊新城呈点状分布;中年人和老年人的空间范围依次向中心城区收缩。这种的格局的形成显然是城市空间由内向外地扩张方式,以及地铁线路分布的直接结果:在中心城区居住空间有限、住房价格高昂、远距离交通成本可接受的推动和吸引下,年轻人更可能在城市外围择居[40]。原因二是主要的公共设施或者与中心城区同等质量的公共服务并未随城市同步外拓,中心城区仍是三级甲等医院、高水平专科医院的集中地,老年人生活有赖于此。原因三是人们对居住空间具有“粘性”,特别是老年人,搬离生活已久、环境熟悉的中心城区,习惯和感情上都较难接受。原因四是通勤空间的范围比居住空间小得多,3个年龄段之间的差别不大,都集聚于中环以内,以内环核心区为最高值点。这些原因相叠加而导致通勤距离由青年至老年递减。不过19~29岁群体的通勤距离不是最远的,这其中有短距通勤的大学生的原因,也因为单身比例较大,他们的居住需求可以相对灵活地满足,通过租赁较小的住房或者合租,在就业地附近居住。而面临事业起步、幼儿养育、落实住房的30~39岁“夹心层”群体,就不得不在外围地区为家庭提供更加可承受的住房,同时忍受较长距离的通勤。

(2)上海职住关系优化的潜力巨大,青年人最难优化。全市的过剩通勤为69%,换居可以使得居民总通勤距离仅为现状的31%。与既有的上海过剩通勤研究相比,基于行政区间岗位互补方法的估计为58%[41],基于将手机信令数据整合到交通小区方法的估计为62%[14]。本文也将网格数据整合到以行政街道为单元的空间后,得到过剩通勤为63.3%。从理论上说,本文通过模拟交换个人居住地、遵循帕莱托最优、双方互利规则得到可能是目前最为准确的上海市过剩通勤估计;从实证上看,它在较多的约束下,甚至比用假定交换职住地的传统线性规划方法得到的过剩通勤估计还要高,说明其具有更高的精度,且实现了传统方法无法实现的代际分析。即便只是换居,有超过样本量95%的个体发生了交换,意味着职住关系优化是非常广泛的民生问题。

青年人的过剩通勤比中老年人要低,但这是否意味着前者的职住关系比后者更好?大学生已经达到职住平衡;而对于那些就业的年轻人,他们的职住关系优化比中老年人更困难,因为这些人数量最多,现状通勤距离较长,整体处于劣势,在单一的就业空间结构下,能找到互利交换的对象的可能性就比较低。反观中老年人,他们的现状通勤距离较短,人数较少,整体处于优势,能找到互换对象的可能性较大。

(3)上海市职住关系优化的效应巨大,青年人获得感最大。过剩通勤测度的是通勤改善的相对潜力,与优化的绝对程度结合起来看才全面。换居使得所有年龄群体的平均通勤距离大幅减少,尽管青年长—老年短的趋势依然,但代际差异已不足千米;原先通勤最长的30~39岁青年人减少最多,对他们来说也许是最重要的缓释。通勤距离减少而带动的时间、精力、污染治理、交通管理等成本的节约,将非常可观。青年人的居住区位也得到一定程度的改善,而中老年人总体不变。所以综合起来看,职住关系优化是非零和游戏,它使绝大多数人受益,其中青年的获得感也许最大。

(4)换居将使得城市年龄空间结构发生质变,中心城区需青年化。青年人将从郊区向中心城区集聚,而中老年人将从中心城区向郊区外迁。鉴于以上职住关系优化在改善城市生态环境、降低城市运维成本、提升城市社会公平上的诸多吸引力,中心城区青年化—外围地区中老年化应该作为规划和政策的努力方向。城市的人口在代际更替,城市的空间也需要更新,规划和政策制定应该抓住这种契机来改变城市功能结构和年龄空间结构。

首先,上海市就业空间在中环以内高度集聚,远小于居住空间,是造成高过剩通勤的主要原因,所以疏散就业空间将起到最大的作用。制定有效地引导企业外迁的规划和政策需要理论支撑,但目前对于企业选址行为的研究还相当缺乏,今后需要重点加强。其次,就业空间的高度集聚决定于当下的经济规律和社会总体价值取向,一时难以改变;以此为前提,如果城市的居住、公共服务、商业服务的功能布局和管理政策不作调整,那么当老一辈逝去,比青年人更富有的中年人将占据老年人的空间,较富有的中青年人占据那些中年人的空间,最年轻的人还是在城市边缘;该过程周而复始,当前青年劣势—老年优势的年龄空间结构会一直存在下去,高度过剩通勤将一直存在下去。所以规划和政策应该给年轻人更多关照,在市中心供应更多适合青年人的居住产品(如小户型、集合型、租赁型住房)和公共服务(如运动设施、社交场所),而在城市外围供应更多面向中老年人的住房(如核心家庭住房、养老型住房)、设施和服务(如菜场、医院、学校);在政策和制度保障方面,鼓励城市中心地区以租住为主,增强居住空间的人员流动性。再次,在交通服务供应上,将工作重心由注重中心城区向外围辐射的交通线网,转向加强外围居住和就业节点之间的交通基础设施和线路服务;并适当放开公交价格机制,提高市场定价的比例,调节出行需求。运用综合手段,培育由青年到老年、由租房到购房、由中心到外围的人口年龄空间结构良性循环。

6 结论

本文基于手机网格数据,通过个人换居模拟替代传统基于线性规划的过剩通勤算法,估计了可能是目前最为准确的上海市过剩通勤,并在不同年龄段间开展分析,估计职住关系优化效应及其代际差异。发现上海市居民的职住关系存在显著的代际差异,青年人是劣势群体,老年人是优势群体,中年人介于其间;上海全市过剩通勤为69%,涉及95%的个体,职住关系优化的潜力和效应巨大,可使得通勤距离显著减少,代际分异缓和,青年人的获得感最大,城市年龄空间结构更加均衡。提出规划和政策应以理想的城市年龄空间结构为目标,以提高人的居住和就业空间的流动性、青年化城市中心、中老年化城市外围为途径。本文的主要贡献在于年龄视角的过剩通勤以及职住优化探讨,填补以往研究的空缺,同时为上海以及中国类似城市的规划和治理提供启发。其中可能最重要的是在工作方向上的反思,面对城市人口老龄化,近年来学界和业界都予以很多投入,却对中青年有生力量关心不够。城市发展应该顺应老龄化还是改变它?本文结论倾向于后者,改变人口年龄空间结构,使其与功能结构相匹配,应该作为长期努力的目标。本研究的方法贡献是用大样本个体数据以帕莱托原则进行过剩通勤估计,相比传统方法的假定更加贴近实际,估计也更精确;随着数据来源的丰富,该方法还有很大的发展空间。

本研究的主要不足之处在于,过剩通勤估计在理论上和根本上基于个人的就业和居住选择,这些选择的实际机制要远复杂于通勤距离最短化[20, 24, 42-43],而且这种选择多数情况下是以家庭为单位的[44]。如此一来,换居换业就不那么容易实现,更准确的过剩通勤应该比本研究的结果要低,甚至低得多。基于家庭、多要素、多选择机制的过剩通勤估计方法应该作为未来研究的重点。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1086/261579URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]