,1,2,3, 白凯

,1,2,3, 白凯 ,1,2,3, 花菲菲1, 王利尖1

,1,2,3, 花菲菲1, 王利尖1The construction and examination of migrants' place meaning in Xi'an Qujiang New District

HU Xianyang ,1,2,3, BAI Kai

,1,2,3, BAI Kai ,1,2,3, HUA Feifei1, WANG Lijian1

,1,2,3, HUA Feifei1, WANG Lijian1通讯作者:

收稿日期:2019-08-12修回日期:2020-04-15网络出版日期:2020-08-25

| 基金资助: |

Received:2019-08-12Revised:2020-04-15Online:2020-08-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

胡宪洋(1988-), 男, 河北承德人, 博士, 讲师, 研究方向为文化地理。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1530KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

胡宪洋, 白凯, 花菲菲, 王利尖. 西安曲江新区移民群体的地方意义建构与检验. 地理学报[J], 2020, 75(8): 1773-1789 doi:10.11821/dlxb202008015

HU Xianyang, BAI Kai, HUA Feifei, WANG Lijian.

1 引言

随着时代的变革与发展,人对土地的依附逐渐瓦解,流动性成为现代社会的本质特征[1],移民问题也成为理论和实践关注的焦点。《中国流动人口发展报告2018》指出,2017年中国流动人口规模达2.44亿,如果加上就地落户转化为新市民的数量,有近2.86亿的中国人生活在有别于故乡的他乡。然而遗憾的是,移民融入迁入地并非一帆风顺,一系列的社会问题由此产生:“融不进的城市,回不去的乡村”“故乡安放不了肉身,他乡容纳不下灵魂”成了部分移民的真实写照。回溯历史,背井离乡也时常出现,但古人却另有一番见解。唐朝诗人黄峭在《黄氏认亲诗》中写道:“年深外境犹吾境,日久他乡即故乡”,同样是移民的“主体与迁入地”关系问题,不同的人为什么呈现如此大的差异?“外境”与“他乡”变成“吾境”与“故乡”需要经历一个怎样的过程?基本结构和构成维度是怎样的?根据Tuan的观点,特定的“空间”被赋予价值就成为“地方”[2],面对这种不断变化的“人地关系”,大量概念不断涌现用以解读人与环境的互动,恋地情结、根植性、场所精神、地方认同、地方感、地方依赖、地方依恋等,均聚焦于个体对地方的经历,从各自的角度表达着人—地关系的某个侧面[3]。针对上述移民问题,本文引入地方意义这一概念,主要是因为伴随社会的快速发展,我们栖居的“意义与价值”系统持续变化,人们需要在不断变化的社会关系与生活方式中协商、调适与重构[4],寻找“意义”已经成为移民群体挥之不去的寄望[5]。而作为地方研究的延伸,地方意义是人类得以“存在”的关键要素,反映环境对人的价值和重要性,其是人类在整个社会文化结构中确定自身位置的坐标体系[6]。

然而,地方意义研究的价值被明显低估[7],关于地方意义的深入探讨较为缺乏,其基本的概念内涵都莫衷一是,目前存在有形属性论与无形属性论、确定论与唯意识论、一般共性论与环境决定论等多种观点[8]。现有的研究对于地方意义“是什么”“怎么样”仅是有限的认知,地方意义的建构更是个复杂的过程,涉及心理、社会、文化阐释等方方面面,也由此导致其本质很难探寻[9]。本文认为对地方意义的研究有利于反映人地互动的基本过程,是地方理论基础上新的尝试;同时,从实践层面来讲,对于移民更好地融入迁入地,实现良性的社会治理是大有裨益的。因此,本文在概念梳理的基础上,以西安曲江新区移民为研究对象,借助理论建构与实证检验的研究范式,呈现移民群体地方意义的结构维度与形成过程,并通过量表的开发与检验借以验证模型的适切性。

2 理论基础

2.1 地方意义研究的限度

地方意义的研究最早追溯至Tuan对地方的阐释,他认为地方是个体经验建构的意义中心[10]。作为人地关系的主要关注面向,地方意义逐渐成为环境心理学、休闲与旅游研究的关注热点。过往研究对地方意义的概念界定和研究方法进行了广视角、多维度的探讨,取得了一定成果。然而,近年来不断有****开始围绕地方意义展开反思,他们认为,地方意义是地方理论体系中的重要概念,但从近几年相关论文的刊发量与被引率来看,其理论热度与其应有学术地位似乎不相匹配,这一问题引发了****对于地方意义解释力与未来发展方向的追问。概念模糊而适用性受阻,对现实问题解释乏力而失去发展动力成为学界的普遍担忧。2.1.1 概念边界模糊 地方意义的内涵与外延目前学术界存在很大争议[8],对于概念界定,不同****从各自视角给出了相异的诠释方式。目前呈现的定义方式有20多种,从情感属性到物质属性不一而足(表1),这说明地方意义是一个宽泛的分析概念,这种覆盖面过宽的概念范畴导致了一系列问题的产生:

Tab. 1

表1

表1地方意义概念内涵汇总

Tab. 1

| 地方意义 | 定义 | 作者 |

|---|---|---|

| 地方认同/认同表达 | 对环境的认知关联,可理解为自我认同的子结构 | Proshansky, 1978; Davenport et al. 2010 |

| 地方依赖 | 达到特定目标所需的环境功能 | Stokols, Shumaker, 1981 |

| 情感依附 | 与环境相互作用形成的地方情感纽带 | Milligan, 1998; Jorgensen, Stedman, 2001 |

| 社会纽带/经验分享 | 通过在地经历形成的社会纽带 | Mesch, Manor, 1998; Bricker, Kerstetter, 2002 |

| 独处 | 特定环境中独处的能力 | Williams et al. 1992 |

| 隐居、内省和反思 | 环境中“陷入沉思”与“反思问题”的能力 | Manzo, 2005 |

| 熟悉感与文化传统 | 与家或文化传统相关的特定意涵 | Young, 1999; Gunderson, Watson, 2007 |

| 社区认同 | 与当地文化、族群性格及身份相关的信念 | Smith et al. 2011, 2012 |

| 美学要素/风景吸引力 | 与美景相关的理想信念 | Williams et al. 1992; Young, 1999 |

| 原生态 | 景观的原生态 | Young,1999; Gunderson,Watson, 2007 |

| 环境的物理属性 | 环境中独特的植物群落、动物群落、溪流等物理属性 | Gunderson,Watson, 2007 |

| 非惯常环境 | 与工作或日常环境相异的优美的开敞空间 | Manzo, 2005; Gunderson,Watson, 2007 |

| 生态完整性 | 对资源功能在保护社区开放空间和生态系统健康有序等方面的观念与认知 | Smith et al. 2011, 2012 |

| 娱乐享受 | 在环境中参与娱乐活动的兴奋 | Bricker, Kerstetter, 2002 |

| 自我效能 | 指个体在特定的环境下对自己完成某一行为的意义感知 | Smith et al. 2011, 2012 |

| 探索 | 探索某一特定环境的经历 | Manzo, 2005 |

| 工作/经济 | 资源对区域经济健康贡献度的理解 | Gunderson, Watson, 2007; Smith et al. 2011, 2012 |

| 家族认同 | 家族传承的意义认同 | Wynveen et al. 2010; Smith et al. 2011, 2012 |

| 可及性 | 人们进入环境和/或环境临近个人家庭的感知 | Manzo, 2005; Gunderson,Watson, 2007 |

| 认知和评价 | 地方意义体系涉及地方特色、精神性、群体联系、情感与体验以及历史文化 | 高艳, 赵振斌, 2016 |

| 环境对人的价值和 重要性 | 个人情感、地方适应、地方特色、社会联系、历史文化联系、个人价值与成就、宗教与信仰 | 赵振斌, 褚玉杰, 郝亭, 等, 2015 |

| 主体感知与认知 | 象征意义、思想感受、态度和价值 | 梁增贤, 保继刚, 2015 |

| 体验与互动 | 产生于人们在地方之中的体验,以及人们在地方之中与他人的社会关系和互动 | 蔡晓梅, 朱竑, 2012 |

新窗口打开|下载CSV

第一,概念上的“混沌”使得****间的对话与交流受阻,抑制了学术研究的精进。虽然地方意义的建构过程伴随着“空间”转换为“地方”的进程,是个体借由外在经验对一个地方产生认知或主观价值判断,从而发展出与该地的情感连结的过程[11],但我们在讨论地方意义时,究竟在研究什么?其与地方感、地方认同等概念存在哪些本质区别和联系?这些问题目前都没有定论,这直接导致了****们针对相同现象或对象无法进行增益性探讨。

第二,过度延伸的概念边界无法对现实问题进行精准解释。一方面,不同的、甚至相反的理论可以同时置于地方意义框架体系之内,必定削弱领域内概念间的多样性和异质性[12]。另一方面,概念过度宽泛的覆盖面难以概览现象的不同侧面。以表征形式为例,部分****将地方意义简单地理解为地方依恋,以地方依恋的测量模型测度环境之于个体的意义和价值,如Brown等开发量表测度了主体对环境的认知关联以及环境的功能属性[13],Jorgensen等在上述量表中增加了情感依附[14],Mesch等加入了社会纽带维度[15]。而解释性研究对地方意义的理解具有更显著的广度和深度,持该视角的****将地方意义理解为主体与环境及社会关系的内在关联与外显行为,强化了地方意义的社会建构性[16]。拥有清晰界定的概念才具有较好的解释力,当解释范围无限扩大时,解释的精准性便被削弱。

2.1.2 分析视角与研究方法悬浮于单一要素层面 对现实的关照是理论的生命力所在。Kyle认为分析视角流于要素梳理以及缺乏精准测量工具使得地方意义不能很好的与经验世界相契合,从而欠缺了更进一步的描述力[8]。从地方意义的分析视角来看,目前存在3种学术视角:适应性视角、机会—结构视角以及社会文化视角[17]。适应性视角认为由于人类的生物和心理本能,其所处的环境直接决定了个体行为,这一视角重视人的本能[18],却忽视了文化、社会和经济背景;机会—结构视角强调环境的物质属性,指出环境结构对个体心理功能的影响[19],但这种视角将环境意义简化为行为效用,并且忽略了环境的非物质维度;社会文化视角则聚焦于个体嵌入群体或社区时对环境的社会应用[20],认为地方意义源于地方经历,其可以藉由文化整合进地方认同[21],然而,这一视角忽略了人的内在因素。上述视角仅是对个体、环境抑或社会关系等单一要素的某些方面做了简单梳理,而缺乏整体性概括和机理阐释。更进一步,悬浮于单一要素层面的分析与现实需要脱节,无法客观呈现地方意义的基本结构和过程演进,更不能涵盖当前流动性场景中发生的鲜活案例。

此外,地方意义的研究方法也一直处于停滞状态,在“混沌”的地方意义概念下,研究方法亟待更新。方法论角度来看,目前对于地方意义的探讨主要集中于4个方面:现象学方法、符号学方法、信息加工理论与话语方法[8]。早期关于地方意义的研究是以现象学为理论基础的,随后其在建筑与规划领域较为盛行,用以解释地方的原真体验或精神。现象学的方法从两个概念层面展开,一是寻求地方具身体验的本质,二是通过叙事建构意义[22]。但现象学方法因为缺乏社会结构与权力的考量而广受批判。符号学的研究方法相继出现,部分人文地理****认为地方可以等同于文本,通过解读地方符号与其所指的关系洞察地方意义[23]。然而,符号学方法的弊端同样是对权力主体的忽视,并且过分注重地方和景观的视觉和标志,而掩盖了复杂的社会过程。与现象学强调地方生活经验的恒定意义以及符号学强调地方即为文本不同,环境心理学以认知或信息处理技术为主要方法,将个体对地方的认知、信仰、态度或其他心理表征等同起来[24]。但也因欠缺权力、文化和社会对地方意义影响的探讨而受到批判。话语社会心理学针对环境心理学不足提出改进,指出不应将态度和认知视为主体行为的预测,而应从解释框架或脚本中呈现话语位置,用以说明主体的意义和行为[25]。但话语方法在情感体现和物质实践对构建地方意义影响方面却存在明显的局限[8]。

可见,不同的分析视角和研究方法各有侧重。在社会流动性不断加剧,移民融入与地方流变日渐凸显的情境下,能够细致入微关照现实的理论与方法亟待开发,抑或是否明晰地方意义维度及形成过程,成为该理论解释力与生命力的关键所在。

2.2 地方意义研究的反思

近年来,不同学科背景的****试图超越传统的研究框架,以多元视角整合的方式探寻地方意义研究新的发展动力[8],这在一定程度上形成新的注意力取向——社会流动性加剧背景下地方意义的建构。这一研究转向以建构主义为特征,是人文地理学“情感转向”与“关系转向”在移民群体研究中的具体体现。2.2.1 重新理解地方意义 结合上述内涵、外延、分析视角与研究方法的评述,地方意义是具有能动性的主体对具有独特物质属性和非物质属性的地方的象征性和评价性信念,反映了环境之于主体的价值和意义。当主体与地方频繁接触,形成人地互动时,主体自身的地方经历作用于客体的物质环境与社会文化结构,便形成了独特的地方经历,进而促成地方意义的形成与呈现[26]。

借鉴Fournier[27]的意义分层以及Williams[8]的维度划分,结合地方意义的适应性视角、机会—结构视角以及社会文化视角,本文认为地方意义具备有形性、共同性与情感性3个基本属性,并内化为“固有性、工具性、社会文化性以及认同表达”4个由表及里的内涵层级[8]。本体论视角来看,地方意义呈现“适应性/确定性—建构性/意志论”的层级模式,而从方法论层面来看,地方意义的研究则始终贯穿“可归纳/客观的—情境性/主观的”[8]。因此,特定的历史与地理情境影响着地方意义[28],而主体持续的到访与相关经历促成并维持了地方意义[29]。

基于此,流动性视角下的地方意义研究不是简单的情感测度,也不因地方快速流变而被泛化为绝对的社会建构。从本质上讲,地方意义是人地关系的一种表现形式,其与社会文化和个体经历密不可分。没有完全不变的地方,但总有些不变的地方性[30],加之不断改变的环境与个体因素,使得地方意义既有关系属性,也有地方特质,既有动态成分,也有静态成分,因此,地方意义并非永恒不变,而是处于不断的建构与重构之中。

2.2.2 关联概念逻辑梳理 目前诸如地方依恋、地方感等诸多术语应用于地方研究,用以揭示地方不同的概念面向,这并不意味着这些术语反映的是相同的潜在现象[8]。一些研究认为地方意义和地方依恋组成了地方感的基本架构[31]。地方感强调人与地方接触后的感觉与诠释[32],地方意义可以理解为是一种认知信念,而地方依恋则更多的是一种态度[31]。当主体赋予地方以某种意义时,人地关系的强度便增加了,于是对地方产生了依恋。因此,可以这样理解,地方意义强调人对地方的信念与价值,地方依恋关注人的心理过程,而地方感更为重视地方本身。过往研究将地方依恋等同于地方意义,并以地方依恋的量表测度地方意义显然是有待商榷的。

与此相关另一个重要概念是地方认同。地方认同是自我认同概念的子结构,指作为情感与社会关系集合体的地方对于主体所产生的象征价值,其赋予个体以目标和意义,强调幸福感与归属感[33]。Steadman认为景观促成了地方意义,并进而形塑了地方认同[34]。也就是说,地方意义是地方认同形成的条件,地方认同是地方意义的可能结果[35]。

地方意义的营造是一个动态、复杂的社会、心理、文化阐释过程,对其研究有待进一步深入。综上分析可知:① 地方意义的研究有待整合与深化,其概念的内涵与外延、具体结构与构成维度、形成过程与精确化测度都需要持续的跟进与探讨;② 完善传统分析视角和框架,针对瞬息万变的现代社会,提出新问题、打开新领域、关注新话题,使地方意义成为解读时下热点的重要理论分支点具有很强的理论和实践意义。

3 研究设计

3.1 研究方法

质性研究和定量研究都存在各自的优劣与适用条件,质性研究强调微观视角的深入剖析,定量研究侧重宏观视野的普遍性测度,统一性原则下二者的结合使用可以发挥最佳的分析效果。本研究旨在提出地方意义的理论模型,而其维度与结构都尚待廓清,这就需要引入具有理论探索性功能的研究方法。Q方法(Q Sorting Technique)是一种具有理论探索功能的旨在探讨人的主观性的心理学方法[36],其以“人”为分析单元,通过对“人”进行因子分析形成不同构念,最终促成新的思想或假设的产生。鉴于意义的建构强调个体的主观性,在建构过程中需要系统、科学且稳定地描绘出调查对象的主观因素和个体因素[37],本文将借助Q方法对其进行系统和量化的考察[38]。而作为一套严谨的逻辑思路与研究范式,地方意义理论建构需要实证的检验,第二部分主要采用定量分析方法,通过探索性因子分析和验证性因子分析,提纯检验量表并验证构建模型的稳健性与适切性,同时开发出可供实测的测量工具为后续量化研究开展奠定基础。Q方法是一种小样本研究方法,同时兼具大样本统计分析的代表性和可行性,通过桥接质性方法的解释性成分与定量研究的数据运算过程达成对主观性的量化测度[39]。本研究方法运用主要从如下3个方面展开:

(1)选取Q样本。首先,研究者搜集中英文期刊中关于地方意义的文献与表述,共得到45篇文献,最终形成陈述句表述156条。为防止疏漏,研究者于2018年11月20—25日对曲江新区移民进行预调研,实施访谈12人次,共获取地方意义相关表述89条。与文献中得到的陈述句进行比较没有新构念产生,即停止调研。其次,为尽可能减少研究者主观性造成的偏差,项目组一名旅游地理博士生与一名文化地理硕士生共同对陈述句进行筛选,删除相关度较低的部分,并进行归类,交由旅游管理的博士生导师修改和完善,最终确定了有关地方意义的12个范畴共计47条陈述语句。

(2)选择P样本。P样本即为被调查者主体。Q方法认为某一特定问题的代表性观点往往是有限的,小众群体的观点可以扩展到更大的范围,因此P样本量往往较小。在进行P样本的选取时,研究者依据住宅区等级和交房时间选定新区6个住宅小区,包括华侨城108坊、华侨城·天鹅堡、紫薇曲江意境、中国铁建国际城、保利曲江春天里和曲江美好时光,再依据性别、年龄、学历、居住时长与原居住地,遴选了20位移民进行调查研究,符合一般P样本量在20~66之间的原则[40](表2)。

Tab. 2

表2

表2P样本情况表

Tab. 2

| 序号 | 载荷 | 受访者信息 | 序号 | 载荷 | 受访者信息 |

|---|---|---|---|---|---|

| 8 | 0.583 | 女,36~50岁,本科,4,四川南充 | 1 | 0.544 | 女,21~35岁,本科,0.5,西安莲湖 |

| 10 | 0.762 | 女,21~35岁,本科,0.5,西安长安 | 2 | 0.693 | 男,21~35岁,本科,1.5,陕西咸阳 |

| 14 | 0.492 | 男,51~65岁,初中,4,陕西渭南 | 3 | 0.454 | 男,65岁以上,小学,10,陕西铜川 |

| 16 | 0.643 | 男,51~65岁,初中,7,西安临潼 | 7 | 0.529 | 男,21~35岁,中专,2,陕西宝鸡 |

| 18 | 0.758 | 女,65岁以上,初中,7,陕西延安 | 9 | 0.645 | 女,21~35岁,本科,2,西安灞桥 |

| 4 | 0.488 | 男,36~50岁,高中,5,陕西延安 | 15 | 0.722 | 女,21~35岁,大专,2,甘肃张掖 |

| 5 | 0.467 | 女,21~35岁,本科,1,陕西咸阳 | 6 | 0.818 | 女,21~35岁,中专,1,西安莲湖 |

| 11 | 0.753 | 男,21~35岁,本科,3,陕西延安 | 13 | 0.662 | 女,51~65岁,初中,3,西安临潼 |

| 12 | 0.559 | 男,36~50岁,大专,4,陕西榆林 | 19 | 0.591 | 女,51~65岁,高中,2,陕西渭南 |

| 17 | 0.884 | 女,36~45岁,高中,4,陕西榆林 | 20 | 0.512 | 男,51~65岁,初中,3,陕西咸阳 |

新窗口打开|下载CSV

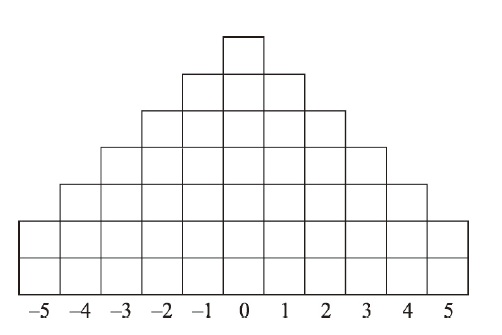

(3)进行Q排序。P样本即被调查者根据自己对Q母体中的陈述语句的理解,首先将Q样本分为“最同意”“中立”“最不同意”3组,再在充分理解语句的基础上按个体的同意程度将陈述语句卡片放至事先准备好的正态分布表格中(图1)。在此过程中,研究者对每一条陈述语句进行详细讲解,引导被调查者进行深入的思考,并对陈述句进行访谈与追问,最终形成一个47×20的矩阵列表与10万字的访谈资料。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图111级强制性分布结构图

Fig. 1Q sorting board

为进一步检验理论模型的维度与结构,研究者对文献与访谈整理的地方意义陈述句表述进行归类与整合,开发了包含4个维度,31个测项的地方意义测量量表。经2位旅游与文化地理方面的专家进行测项的适当性与问卷的科学性评定,最终保留26个测项。研究者于2018年12月进行了120份预调研,回收114份,数据显示,删除6个不必要选项后,该量表能够较好地反映地方意义的内容,适合作为正式调研测量工具。正式调研实施于2019年1—2月,回收有效问卷419份,在数据整理后,进行探索性因子分析的适合度检验,通过验证性因子分析检验地方意义的构思效度及量表的适切性。

3.2 案例地

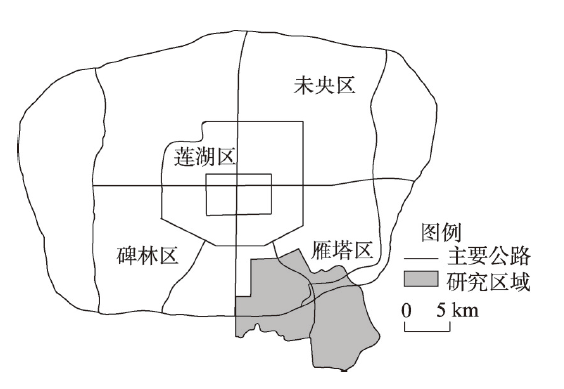

西安曲江新区位于西安市城区东南,核心区面积51.5 km2,因“其水曲折,形似广陵之江”而得名(图2)。其起于秦汉,盛于隋唐,区内有大雁塔、曲江池、大唐芙蓉园等多个古迹遗址,成为首批国家级文化产业示范区之一。曲江新区发展大致经历3个阶段:1993—2001年,曲江正式批准为省级旅游度假区,依托自然资源与未经深挖的文化资源开启“旅游+地产”时代;2002—2010年,曲江正式更名为“西安曲江新区”,重点打造文化和旅游产业,形成“特色文化旅游+城市经营”的发展模式;2011年至今,曲江被授予“国家级文化和科技融合示范基地”,文旅产业实现深度融合,发展模式转变为“文化产业园区综合运营”。由于重视文化、旅游与人居环境,曲江已经形成集文化旅游、商业服务、医疗教育与居民生活于一体的高品质景区、生活区与生态区,由此吸引大批外来人口落户定居。截至2019年5月,曲江新区共有居民31万人,其中,87%属于新移民。这样一个流动性与固定性交织、现代性与地方性交错、传统与现代交融的案例地,为本研究提供了探讨地方意义主观建构的绝佳案例地。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2曲江新区示意图

Fig. 2Map of Xi'an Qujiang New District

4 研究一:地方意义理论模型建构

4.1 因子得分

本文主要借助PQ Method进行数据处理,经过因子分析,获取20个样本记录的相关矩阵,计算得到相关矩阵的4个特征根,累计解释比例达到66.86%,因此本文提取4个因子做因子旋转和分析。针对这4个因子,以因子载荷数量的临界值为依据对被调查者进行分类。计算公式为:因子载荷量> 3/√n(n为Q母体中陈述句个数)

本文中n为47,因此,因子载荷量需大于0.437。将绝对值大于0.437的因子载荷进行标记并以此为分类标准,将被调查者划分为不同类别,以便进一步的分析和讨论。

4.2 因子解释

Brown指出,Q样本的解读需要结合极端选项的命题和得分[41],在关联分析因子得分与P样本信息的基础上,最终归纳出地方意义的4种基本视角:自我认同、人地互动、人际互动、综合互动。为了便于结果分析,选取被调查者认为其最同意和最不同意的陈述语句进行重点分析,每个因子上的极端命题及其得分如表3~表6所示。Tab. 3

表3

表3人地互动命题及得分

Tab. 3

| 命题编号 | 陈述语句 | 标准得分 |

|---|---|---|

| 最同意的表述: | ||

| 34 | 这里有许多自然资源 | 2.405** |

| 32 | 我对这里的动物、植物和风景有所依恋 | 1.901** |

| 15 | 这里为我的休闲活动提供了便利条件 | 1.525** |

| 17 | 这里提供了良好的居住环境 | 1.426* |

| 33 | 这个地方风景优美 | 1.304** |

| 最不同意的表述: | ||

| 14 | 我和我的长辈都与这个地方有关系 | -2.125** |

| 45 | 我在这个地方找到了独特的自己 | -1.517** |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 4

表4

表4人际互动命题及得分

Tab. 4

| 命题编号 | 陈述语句 | 标准得分 |

|---|---|---|

| 最同意的表述: | ||

| 27 | 因为有特殊的人在这里,这是一个有意义的地方 | 2.046** |

| 37 | 我和家人在这里共同生活 | 1.839** |

| 31 | 我在这个地方遇到了新朋友 | 1.789** |

| 25 | 这个地方对我家庭生活的继续进行有影响 | 1.770* |

| 22 | 我最美好的记忆和这个地方有关 | 1.140** |

| 最不同意的表述: | ||

| 13 | 我在这通过一些活动来锻炼自己 | -1.643** |

| 26 | 我在这里实现自己的理想 | -1.582** |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 5

表5

表5自我认同命题及得分

Tab. 5

| 命题编号 | 陈述语句 | 标准得分 |

|---|---|---|

| 最同意的表述: | ||

| 23 | 在这里我有种家的感觉 | 2.124** |

| 36 | 我觉得我住在这里很满意、很自豪 | 1.982** |

| 45 | 我在这个地方找到了独特的自己 | 1.517** |

| 29 | 我感觉我属于这里 | 1.356** |

| 最不同意的表述: | ||

| 10 | 在这里我不受居住时间和距离的影响 | -2.058** |

| 13 | 我在这通过一些活动来测试我的耐力 | -1.372* |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 6

表6

表6综合互动命题及得分

Tab. 6

| 命题编号 | 陈述语句 | 标准得分 |

|---|---|---|

| 最同意的表述: | ||

| 1 | 在这里我可以参加很多娱乐活动 | 1.346** |

| 13 | 我在这通过一些活动来锻炼自己 | 1.279* |

| 46 | 在这的活动参与有益于身心健康 | 1.236** |

| 12 | 这个地方使我有探索的欲望和兴奋感 | 1.154* |

| 最不同意的表述: | ||

| 21 | 这个地方承载着我过去的记忆 | -1.702** |

新窗口打开|下载CSV

4.2.1 人地互动(F1) 第一个因子界定为人地互动,解释了样本1、2、3、7、9、15。这一视角主要揭示了移民群体对曲江新区物质环境的认可,他们认为这里风景优美(z = 1.304;P < 0.01),较为看重自然资源(z = 2.405;P < 0.01),居住环境(z = 1.426;P < 0.05)与休闲活动的便利性(z = 1.525;P < 0.01),并对曲江的动物、植物和风景有所依恋(z = 1.901;P < 0.01)。主体与周边环境的关联直接决定了其主观幸福感及对自然的情感与认知[42],访谈中发现,受访者对于物质环境展示了极大认同:

南湖环境好,免费开放,水、芦苇、草地把环境衬托的安静又舒适,任何一条街道都会觉得很舒服、整洁、干净,觉得这就是自己心目中的一个地方,它颠覆了西安传统街道的感觉,很舒服、很惬意,你不会觉得很紧张,生活节奏不是很快。

确实挺便利的,这的人少一点,安静一点,环境又好,像咱们(大人)有一个休闲、散步、转转的地方。对于孩子来说,也是不错,现在溜娃就不会考虑去别的地方了……另外,(这里)处处都体现文化的氛围,我看没有哪块比曲江更好了。(YM9-4、5)

此外,“我和长辈都与这个地方有关”(z = -2.125;P < 0.01)、“找到独特的自己”(z = -1.517;P < 0.01)得分最低,说明该因子所代表的群体并不认可家庭关联与自我认同发展对于地方意义形成的作用(表3)。

4.2.2 人际互动(F2) 第二个因子定义为人际互动,这一因子所代表的受访样本包括4、5、11、12、17。该因子代表性样本喜欢与家人共同生活(z = 1.839;P < 0.01),在这里找到了新朋友(z = 1.789;P < 0.01),这里因为有特殊人在而变得有意义(z = 2.046;P < 0.01),并最终对自身的生活产生影响(z = 1.770;P < 0.05)。受访者对实现自己的理想(z = -1.582;P < 0.01)以及参与历练自我的活动(z = -1.643;P < 0.01)持否定态度(表4)。Gustafson指出主体在地形成社会关系利于地方意义的产生[43],地方成为社会关系维系的关键载体。这一地方意义的基本视角突出了社会关系的重要作用,正如某受访者所言:

人缘上,来自五湖四海的群众都互相比较关爱,就像一家人一样,这人心才能安稳,就是谁没来,就互相问问情况,比较好。

搬过来以后最开始人比较生,这几年以后,都在一起聊个天,谈谈闲话,打扑克,很活跃的,现在人思想上也比较开朗了,心情也比较好,每天早上就是那西餐厅门口,一些老年人聚集在一块,打扑克也不玩钱,搞一些其他的,活跃笑笑,每天都是这样,高兴得很、欢快得很。(YM12-23、24)。

4.2.3 自我认同(F3) 第三个因子命名为自我认同,解释了样本8、10、14、16和18。经过主体在地方内部不断地实践,受访群体有强烈的“家的感觉”(z = 2.124;P < 0.01),“觉得我住在这里很满意、很自豪”(z = 1.982;P < 0.01),“感觉自己属于这里”(z = 1.356;P < 0.01),并“在这个地方找到了独特的自己”(z = 1.517;P < 0.01)(表5)。Bandura指出主体倾向于将过往行为、工作、自我与他者融入到个人经历中去,特定时段自我与他者之间的关系嵌入到地方意义之中,最终在社会位置中安置了自我,并塑造了认同[44]。受访者16既是居民,同时也是曲江新区的手工艺者,他的经历印证了上述论断:

咱没啥本事,就是会捏个泥人,这个行当以前认为是骗娃娃的,形象不好,也有把我们看成要饭的,叫巧要饭的。在这工作后,曲江很重视这个东西,感觉(自己)地位高多了,有些人对咱很尊敬,这是民间艺术。感觉人生价值在这实现了。(YM16-34)

4.2.4 综合互动(F4) 第四个因子命名为综合互动,解释了样本6、13、19和20。如表6所示,代表性群体重视“娱乐活动的参与”(z = 1.346;P < 0.01),他们“通过一些活动来锻炼自己”(z = 1.279;P < 0.05),这里使他们“有探索的欲望和兴奋感”(z = 1.154;P < 0.05),受访群体普遍认为活动参与“是有益于身心健康的”(z = 1.236;P < 0.01),但并不认同地方承载着个人过去的记忆(z = -1.702;P < 0.01)。对于移民群体而言,特定环境中人际关系的建立与活动参与的欢愉是地方意义的一部分,个体的地方意义表达通常可以通过在地活动参与得以实现[45]。

文艺活动搞得比较好,有文化大院,有健身的器材,也有老年协会,而且逢年过节,老年人有跳舞、唱歌、唱戏,文化活动也是搞得比较好的,我经常参与这个,很快乐,所以我看起来比同龄人年轻。(YM13-14)

4.3 模型建构

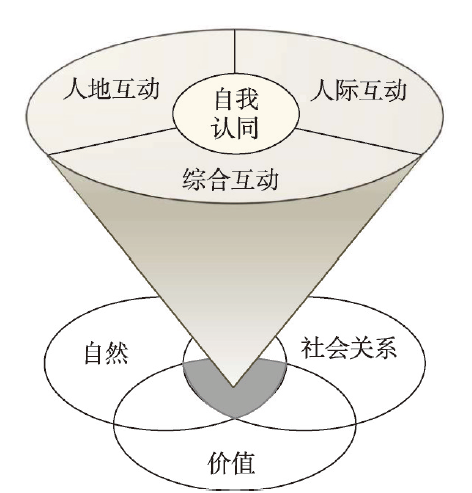

通过因子分析提取出4个公因子,每个因子分别解释了4至6个不同的样本,将每个因子“完全同意”和“完全不同意”的极端观点与访谈资料进行对比分析,并将之对应到Q意见母体中,最终得出曲江新区移民群体地方意义概念模型的基本构念(图3)。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3地方意义模型

Fig. 3A theoretical framework of place meaning

在主体与客体构成的二维结构中,自然、社会关系与价值构成了人们所生活的关系性地理架构,自然指自然环境与生活环境等物质性资源,社会关系指社会形态、经济关系、政治文化等,价值指从科学知识到宗教信仰的一系列观点与信念,三者的交汇即为地方。而附着于地方之上蕴含一套互动机制,主体的自我认同、人际之间的互动、主体与物质环境的互动,以及三者的综合互动,共同促成了地方意义的产生。地方意义的建构伴随着个人与“他者”的互动过程。在一系列文化符号和隐喻的共同作用下,于自然、社会关系与价值交叠构成的地方中,个体与地方、他人及自我持续互动,最终搭建了地方意义的基本架构。

人地互动强调主体与外部物质环境之间的联系,这一维度与生态意义和环境认同密切相关[46]。过往地方意义研究倾向于纳入社会文化因素与个体因素,而对于物质环境着墨甚少。但随着社会发展与人们生活水平的提高,个体对自身居住环境的要求越来越高,物质环境满足了主体不断增加的生活需求与休闲需要,地方意义的建构便有了物质基础。空间尺度、地理景观与气候条件都会持续影响与建构主体的地方意义,具体到曲江,家庭及社区尺度内,唐文化为主的物质环境的象征性标识及景观基因作用于主体,加之生活、工作抑或休闲的便利性促成了移民群体强烈的情感体验。

人际互动指主体处于社会关系网络之中,与其他主体之间的互动关联。传统的邻里关系以血缘、宗法为基础,邻里之间和睦互助,亲密友好,相互承担着社会义务[47]。随着社会流动性的不断加大,新的人际互动模式出现,城市社会中非血缘关系的陌生人聚集起来,使得邻里之间出现一种“弱关系”。曲江新区居民多数为移民群体,这种“弱关系”通过“含蓄”的社区居民日常的互动产生,给人以安全感和归属感[48]。这种良好的人际关系能使人更加愉悦[49],其成为主体地方意义建构的主要构成部分。

自我认同指主体的自我认知和理解,自反性是其主要途径[50],本文特指移民主体在日常生活实践中的自反性与环境恢复性。人是地方意义形成的主体,其经由亲密关系和记忆的积累,意向、观念、符号等意义的赋予,日常活动的涉入,或者充满意义经验的获取,进行内省与反思后形成地方意义[51]。地方意义源于人在特定环境中的经验,当个体进入曲江,通过日常实践会对该地产生认知、情感和行为,并不断进行自反,最终达成了身份认同与自我发展。在地(in situ)的个体生活方式、价值观以及情感经历等是构建地方意义的重要基础[52]。个人通过对地方意义的体验与诠释,来理解基于地方的自身身份与自我存在[53]。地方与身份认同之间具有一种辨证的互动关系,地方构成个人身份的一部分,同时,社会与文化意义及个体的经验、活动又不断地将意义赋予地方[54]。

综合互动强调主体在人地互动与人际互动共同作用下,通过区域内的学习、探索、工作和休闲将自我与目的地融合为一的过程。具体而言,物质环境与社会网络为个体的求知、求真与求趣提供了必要的地理平台[31],通过这个平台,个体与区域的互动(地方记忆)及未来互动的可能性(预期的经历)促成了地方意义的产生[55],而这种互动突出的表现为活动参与及其可能产生的效能。研究中发现曲江为移民群体提供了实践参与的机会,而移民群体的主观能动性在这一过程中得到激发,从而对地区产生了资源依赖与地方依恋[56]。

综合上述分析发现,研究一归纳出了地方意义的4个维度,分别为人地互动、人际互动、自我认同和综合互动,是主体在自然、社会关系与价值形成的场域中,通过与自我、环境、社会的互动后形成的情感偏好和情感满足。Williams提出地方意义包括4个层次:固有性层面的意涵、工具性层面的意涵、社会文化层面的意涵与认同表达层面的意涵[8]。Huang等认为游客的地方意义涉及4个连续统,分别为内心—人际连续统、自然—社会连续统、反映性—探索性连续统以及工具性—精神性连续统[17]。本文所提出的4维度地方意义模型与该领域代表性研究观点相近,研究结果具有合理性和一般意义。

5 研究二:地方意义量表开发与模型检验

5.1 量表开发

基于上述研究,本文最终确定曲江新区移民地方意义结构包括人地互动、人际互动、自我认同与综合互动4个维度。在此基础上,笔者进行量表的开发以进一步检验所提模型。① 对4个维度进行操作性定义,依据Q意见母体、深度访谈资料,结合文献回顾,提出31个问项;② 邀请旅游地理与文化地理方面专家各1名进行甄别,讨论问句可能存在的模糊性和重复性问题,删除5个问项,得到初步优化的含有26个测项的问卷;③ 针对该问卷进行预调研,确定量表的结构;④ 收集数据进行正式调研,以检验量表的信度与效度。预调研在曲江新区进行,随机发放120份问卷,回收114份有效问卷,运用SPSS 20.0进行数据测项的优化和删减,主要依据如下几个指标:首先,删除总体相关性系数小于0.5且删除该项后Cronbach's α值增加的题项,其中,第11项“这个地方标志着我告别了不愉快的记忆”,第17项“我可以参与到这个地方仪式和庆典中”不合格,予以删除;其次,进行探索性因子分析,删除因子载荷小于0.5的4个选项,其中,第7项“我在这里实现我的信仰”,第9项“在这里我能够理清思路,把事情想清楚”,第15项“在这里我的精神得到了恢复”以及第25项“在这里,我得到了别人的认可”。最终获得20个问项的正式调查问卷。

5.2 探索性因子分析

正式调研开展于2019年1—2月,地点为曲江新区,共发放450份问卷,回收419份有效问卷,有效率93.1%。笔者随机选出210份调查问卷进行探索性因子分析。本文尝试采用主成分—直交旋转—最大变异法和主轴—斜交旋转法两种方法进行探索性因子分析。第一种方法结果显示,各题项总体相关性系数均大于0.5,未出现跨因子载荷现象,量表KMO值为0.917,Bartlett球体检验显著,量表整体Cronbach's α为0.919,旋转后测项划归为4个维度,各维度Cronbach's α值分别为0.869、0.847、0.826、0.798,说明量表内部一致性良好,总方差解释变异量为63.871%,表明抽取4个因子是合理的(表7)。通过各因子测项与陈述句极端值的比较分析发现,研究二的维度划分与研究一的视角归类是高度吻合的。而通过第二种方法进行的因子分析所得因子结构并不明显,解释总方差与R2值均未达到标准,因此该方法被排除。Tab. 7

表7

表7地方意义评估量表探索性因子分析结果

Tab. 7

| 维度 | 测量题项 | 因子载荷 | 均值 | 因子均值 | 标准差 | 解释总方差(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自我认同 | 集体的感觉 | 0.790 | 2.660 | 2.71 | 1.0749 | 18.897 |

| 见证了完整的我 | 0.771 | 2.553 | 1.0638 | |||

| 家的感觉 | 0.710 | 2.552 | 1.1239 | |||

| 找到了独特的自己 | 0.680 | 2.727 | 1.0285 | |||

| 成为这里的一部分 | 0.655 | 2.912 | 1.2145 | |||

| 对于自身的理解发生变化 | 0.636 | 2.876 | 1.0585 | |||

| 人地互动 | 拥有多种自然资源 | 0.799 | 3.313 | 3.45 | 1.0907 | 15.975 |

| 风景优美 | 0.751 | 3.662 | 0.9559 | |||

| 感到神清气爽 | 0.734 | 3.370 | 0.9491 | |||

| 视觉、听觉、嗅觉均感受到周围的环境 | 0.681 | 3.538 | 1.0150 | |||

| 感到舒适和放松 | 0.640 | 3.366 | 1.0045 | |||

| 人际互动 | 最美好的记忆与这里有关 | 0.785 | 2.697 | 2.91 | 1.2831 | 15.039 |

| 这里与重要人物、重要时刻有关 | 0.770 | 2.840 | 1.3098 | |||

| 因为某些人在,这是有意义的地方 | 0.710 | 2.911 | 1.2702 | |||

| 我享受在这里的独处 | 0.616 | 3.153 | 1.2962 | |||

| 在这里自省 | 0.597 | 2.950 | 1.3203 | |||

| 综合互动 | 获取发现和学习的外部经验 | 0.784 | 3.259 | 3.24 | 1.0165 | 13.960 |

| 这里是独特的 | 0.688 | 3.431 | 1.0175 | |||

| 拓展了世界观 | 0.680 | 3.103 | 1.1649 | |||

| 有探索的欲望和兴奋感 | 0.502 | 3.173 | 1.0480 |

新窗口打开|下载CSV

5.3 验证性因子分析

本文采用AMOS 20.0对剩余的209份问卷进行验证性因子分析。结果显示,20个题项对应的标准化载荷均大于0.5,满足因子载荷应在0.5~0.95之间的标准,且因子载荷在p < 0.001的水平上显著,均通过t检验,说明测项与因子之间的关系是存在的。量表的信度与效度如表8所示,各个维度的CR值均大于0.8,AVE值大于0.5,说明模型具有理想的内在质量,收敛效度良好。区分效度则通过比较AVE值的算术平方根与该因子与其他因子相关系数的绝对值,前者大说明该量表具有较好的区别效度。对角线数据(AVE值的算术平方根)均大于线下数据(构念之间相关系数),表明量表区别效度良好。

Tab. 8

表8

表8组合信度、收敛效度与区分效度评价结果

Tab. 8

| 组合信度(CR) | 收敛效度(AVE) | 自我认同 | 人地互动 | 人际互动 | 综合互动 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自我认同 | 0.8667 | 0.5215 | 0.722 | |||

| 人地互动 | 0.8438 | 0.5203 | 0.70 | 0.721 | ||

| 人际互动 | 0.8236 | 0.5032 | 0.57 | 0.46 | 0.709 | |

| 综合互动 | 0.8007 | 0.5015 | 0.65 | 0.71 | 0.56 | 0.708 |

新窗口打开|下载CSV

模型适配指数如表9所示,除NFI接近最佳指标外,其他指标均达到模型拟合的理想水平,说明本研究所建构的模型与调研数据拟合良好,所建立的曲江新区移民地方意义模型是可以接受的。

Tab. 9

表9

表9模型拟合指标

Tab. 9

| 检验指标 | χ2/df | RASEA | GFI | TLI | NFI | CFI |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考标准 | 1~3 | < 0.08 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |

| 数值 | 2.58 | 0.066 | 0.901 | 0.913 | 0.888 | 0.927 |

新窗口打开|下载CSV

综上所述,本文以曲江新区移民群体的探索性研究结果为基础,严格按照量表开发的程序,借由文献搜集、深度访谈、专家甄别、预调研、正式调研5个阶段,开发并验证了曲江新区移民群体地方意义测量量表。数据结果显示,移民群体地方意义量表包括自我认同、人地互动、人际互动和综合互动4个维度,具体分为20个测项。探索性因子分析和验证性因子分析显示,量表具有较好的信度和效度。

6 结论与讨论

6.1 讨论

(1)地方意义的实质:特定群体的自我诠释。地方意义目的在于实现地方与移民群体之间的意义或价值传递,进而产生某种联结,形成该地方与其他地方的有效区隔,利于移民对迁入地的认知。移民选择在此居住,实际是在某种程度上构建自我概念,通过识别与营建地方意义,获得清晰的自我定位,并借由生产生活、活动参与、关系构建等途径满足自己身份的某种欲望。因此,本文所呈现的地方意义实质是移民群体居住于某个地方的自我诠释,即回答“我为什么搬到这?”“我想成为什么样的人?”的问题。也就是说,地方意义所呈现的某种属性能够帮助移民群体诠释自我,并成为这一群体自身历史叙事的一部分。对受访群体来说,搬迁至此是他们人生中的一个重要改变,在这里,他们生活环境得到改善、认识了新的朋友、锻炼了自我并提升了认同,这些经历赋予了曲江与其他地方不一样的意义,移民的自我概念建构打上了曲江的深深烙印,由此,“这里是我人生旅途中的一个重要标志”“我最美好的经历和这个地方有关”得到了较为普遍的认可。地方意义不仅包括了自我诠释的过程(即,我是这个地方的一员),同时包括对居住于此的意义分析(即,我居住在这里意味着什么)[57]。个体一旦将自身视为地方的一员,自我认知方式会发生变化,便会引发对群体资格的积极评价与行为表达[58]。就本文而言,交通便利、环境优美、休闲设施众多,使得曲江新区被视为高端社区的代表,“自由”“高端”“舒适”“安全”成为受访群体提及较多的词汇,因此,产生了“我觉得住在这里很满意、很自豪”成为认可极高的论述。因此,地方意义的实质是移民群体的自我诠释,个体将地方意义融入到一个整体的社会化过程中,实现我者(区域内)与他者(区域外)的区分,同时获得自身观念和价值观的延续,最终形成一个基于地方的身份认同[59]。

(2)地方意义的识别:关系维度的展开。过往对于地方意义的研究多强调自我的展现,鲜有从多元主体间互动的角度进行阐释的。对于本研究,互动成为地方意义形成过程中的显著特征,移民群体自我、与其他社会群体以及自然环境间存在持续的互动,最终促成了地方意义的产生和延续。置于中国情境下来讲,“互动”实际是一种“关系”。中国文化背景下对于“人”的理解是从人与人之间的关系和角色关系来诠释的[60]。地方之于人的意义在于主体进入一个地方,在自我与群体及环境之间形成的关系网络中找寻自身的位置[6],并对该位置产生认知、行为和情感,其中包含了有意识的和无意识的反应。因此,地方意义的识别要从关系维度展开。Brewer认为自我结构可以划分为个体与自我、个体与他人、个体与集体3个层次[61],循着这个思路,地方意义涉及个体与自我、个体与集体、个体与自然以及四者综合互动4个层次是符合自我理论与自我认知的理论解释的,这在一定程度上也呼应了地方意义是移民群体自我诠释的论断。此外,地方意义涉及认同表达层面、社会文化层面、工具性层面与固有性层面4个层级[8],实际也是移民群体与多元主体之间关系的结果:认同表达层面体现为主体自我的互动,社会文化层面承载的是人际关系,工具性意涵更多地体现为人地的互动,而固有层面则是多元主体间互动关系的直接结果。

(3)地方意义的形成:层次递进与转换。地方是人们生活中的重要标志,地方可以通过主体的经历(创伤、失落等)变化获得意义,而意义的获得过程是循序的和递进的[35]。有研究指出,主体的地方性认同存在明显的层级递进与主体转化[32],这一论断在曲江新区移民群体的地方意义建构中同样存在。研究证实,地方意义存在实体维度(包括可达性、地点属性与多样性)、社会维度(包括社会互动、渴望之地)与经验维度(学习、探索、逃避)3个层次[62],在人地互动、人际互动、自我认同与综合互动的过程中,移民群体由认知到情感,再到信念,互动关系呈现了由外显到内隐,从外在到自我的过渡。地方意义是移民群体在生产、生活过程中与曲江新区的人、事、物不断区辩、选择与自我意识而形成的,是物化实体、社会网络与自我共同作用的结果。移民群体藉由物质空间渠道认知曲江新区、社会网络渠道丈量曲江新区、自身内省渠道体悟曲江新区,多元渠道中形成了“理性认知——情感升级——信念产生”的变化,该过程突出了地方意义的层级递进与转化。

6.2 结论

本文以曲江新区为案例地,借由理论建构与实证检验的研究范式,对移民群体地方意义的理论模型进行了建构与检验。研究结论如下:首先,初步建构了移民群体地方意义的探索性理论模型。通过Q方法与深度访谈的研究方法发现,移民群体地方意义的构建需要经过人地互动、人际互动、自我认同与综合互动等过程,互动过程发生在由自然、社会关系与价值构成的关系性地理架构之上。其次,验证了所建构地方意义模型的准确性。为进一步检验探索性理论模型,本文按照量表开发的主要程序,对移民群体地方意义量表进行开发,经过预试分析及修正,剔除不合格选项后,形成初始问卷,经过探索性因子分析和验证性因子分析,最后形成具有4个维度共计20个问项的具有稳定性和鉴别度的地方意义量表,证明了理论模型结构的稳健性。最后,揭示了地方意义构成的深层机制。研究指出,地方意义的实质是特定群体的自我诠释,而地方意义的识别需要从关系维度展开,地方意义的形成存在明显的层次递进与转换。

作为一项实证研究,本文仅探讨了移民群体的地方意义,而从一般性的知识和理论架构获取角度来看,关联分析与比较原住民、游客等群体的地方意义对于深化与精进本文所得结论意义重大。此外,本文仅构建了地方意义的理论模型,而没有对地方意义形成机制进行深入探讨,这在后续的研究中都是需要关注的。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 12]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s00267-014-0379-7URLPMID:25260561 [本文引用: 1]

Over the past 20 years, most of the worldwide hectares set aside for environmental protection have been added to marine protected areas. Moreover, these areas are under tremendous pressure from negative anthropogenic impacts. Given this growth and pressure, there is a need to increase the understanding of the connection between people and marine environments in order to better manage the resource. One construct that researchers have used to understand human-environment connections is place meanings. Place meanings reflect the value and significance of a setting to individuals. Most investigations of place meanings have been confined to terrestrial settings. Moreover, most studies have had small sample sizes or have used place attachment scales as a proxy to gage the meanings individuals ascribe to a setting. Hence, it has become necessary to develop a place meaning scale for use with large samples and for use by those who are concerned about the management of marine environments. Therefore, the purpose of this investigation was to develop a scale to measure the importance people associate with the meanings they ascribe to tropical marine settings and empirically test the scale using two independent samples; that is, Great Barrier Reef Marine Park and the Florida Keys National Marine Sanctuary stakeholders.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1177/0047287516663652URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.jenvp.2004.11.001URL [本文引用: 1]

AbstractUsing data collected from residents surrounding a large urban park setting, we examined the relationship between their motivation to visit the park and their attachment to the setting. Based on the literature suggesting that natural environments provide humans with a variety of desired psychological, social, and physiological outcomes, we hypothesized that these outcomes would motivate respondents to interact with the park environment and facilitate the development of their attachment to the setting. Our data were analysed using covariance structure analysis. The results of this analysis offered partial support for our hypothesized model. Using multidimensional conceptualizations of motivation and place attachment, we observed that not all dimensions of motivation had a significant effect on the dimensions of place attachment. The valence of the significant predictors, however, was consistent with our hypotheses and prior literature.]]>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]