2.

Theoretical explanation and case study of regional cultivated land use function transition

SONG Xiaoqing1,2, LI Xinyi11. 2.

收稿日期:2018-03-30修回日期:2019-02-27网络出版日期:2019-05-25

| 基金资助: |

Received:2018-03-30Revised:2019-02-27Online:2019-05-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

宋小青(1984-),男,湖北荆州人,博士,副教授,博导,中国地理学会会员(S110008928M),主要从事城市化、土地利用转型与空间治理研究E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (5180KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

宋小青, 李心怡. 区域耕地利用功能转型的理论解释与实证. 地理学报[J], 2019, 74(5): 992-1010 doi:10.11821/dlxb201905012

SONG Xiaoqing.

中国耕地变化是国际关注的焦点。当前,中国自然生态空间用途管制已成为耕地分布的刚性约束。城乡建设、农业结构调整引起的耕地快速消耗仍在持续。以华北“杨上粮下”、华南“占田植桉”、长江中下游“双改单”、西南“洗脚上田”为典型代表的耕地边际化局面还未得到根本扭转[1,2,3,4,5,6]。气候变化带来的区域农业自然资源脆弱性还在增强。在耕地持续利用总体挑战无法逆转的前提下,推进耕地利用功能向不断拓展、升级的城乡居民需求方向转型发展具有重大现实意义[7,8]。

随着经济社会发展,耕地利用功能类型分化、功能间此消彼长或部分功能协同演变的总体态势已被初步揭示[9]。然而,耕地利用功能转型研究还不够深入[10]。一个重要的原因在于,土地利用转型是土地利用形态长期变化的趋势性转折[11,12],长时间序列的耕地利用功能表达难度太大。当前,学术界普遍采用指标综合评价[13,14,15]、功能价值量评估[16,17,18,19]和功能物质量评估[20,21]3种方法评价耕地利用功能。其中,指标综合评价法的关键在于指标选取和赋权。往往由于数据可获得性限制等,研究者不得不选用间接指标甚至是与功能联系并不紧密的指标。同时,指标权重赋予的准确性和合理性也难以验证;功能价值量评估的关键在于价值标准的确定。往往由于研究者对功能形成机理、客观功能与主观价值量之间的联系、个体主观认知的价值量与反映社会总体水平的价值量关系等认知不足,功能价值量评估结果很难令人信服;功能物质量评估的关键在于,功能形成过程监测、参数获取及模型构建。往往由于耕地利用系统类型多样、结构复杂、人为扰动大、异质性强、监测成本高等,研究者不得不大大简化耕地利用系统的要素、结构和过程研究,导致功能物理量评估结果与现实相去甚远。由此,学术界呼唤一种更为直接、客观、简洁、清晰的耕地利用功能转型分析方法。

根据土地利用转型阶段模型[22],耕地利用转型表现为生计农业、小型耕地的萎缩及其向规模化、集约化经营耕地转变。这就意味着,有必要从结构分析视角考察耕地利用功能转型。从实证角度来看,耕地利用功能表现为耕地利用活动的多元产出或效应[7,8]。它是农户在既定耕地资源禀赋条件下,根据政策和市场双重引导,对不同耕地利用活动进行选择的结果。这种选择表现为在不同类型耕地比如水田、旱地之间的选择,在劳动力与机械等省工性投入要素、耕地规模与化肥等增产性投入要素之间的选择,以及在不同农作物类型之间的选择。由此形成了耕地利用的类型结构、投入结构和种植结构。那么,这3种结构的演变能否直接、客观、简洁、清晰地揭示耕地利用功能转型,其理论依据如何?随着经济社会发展,由这3种结构决定的区域耕地利用功能究竟如何转型?

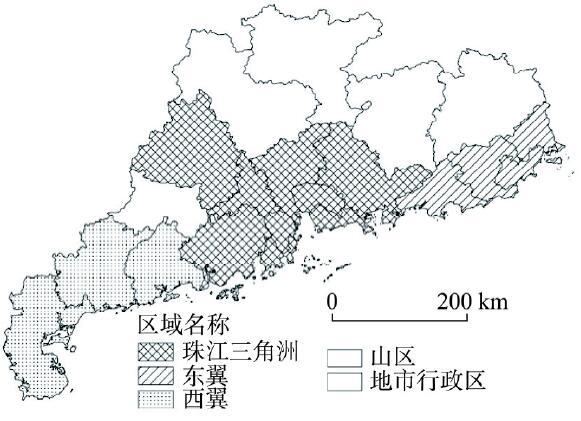

广东土地类型多样,是全国光、热、水最丰富的地区之一,农业开发历史悠久,耕地资源禀赋好。作为全国人口和经济第一大省,广东耕地利用首先要保障居民生活所需的食物生产功能。广东毗邻港澳,改革开放优惠政策多而灵活,外向型经济特征突出,耕地利用比较优势低迷、耕地利用机会成本高昂。由此倒逼广东耕地利用向更高附加值的功能方向演变。然而,广东地域分异明显,山地丘陵约占省域土地总面积的2/3,既有粤中世界级城市群珠江三角洲,也有发展相对滞后的东翼、西翼和山区(图1)。这就为广东耕地利用功能的差异演变提供了“先天”条件。因此,广东是研究区域耕地利用功能转型的“天然宝地”。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1广东省综合地域分区

Fig. 1Sub-regions of Guangdong province

基于以上考虑,本文尝试从结构分析视角构建区域耕地利用功能转型理论框架,提出耕地利用类型结构、投入结构和种植结构分析指标,以广东为典型区域,研究耕地利用功能转型,以期为深化土地利用转型与土地多功能管理研究乃至创新耕地保护政策提供支撑。

1 理论、方法与数据

1.1 理论框架

1.1.1 耕地利用结构的解释 耕地利用结构是指耕地利用系统组成要素在数量上的比例关系,包括耕地利用类型结构、投入结构和种植结构。类型结构即耕地亚类数量构成,一般而言,即水田和旱地的数量构成。投入结构即劳动力、土地、机械和生物化学品等要素投入的数量构成。种植结构即不同类型农作物种植规模的数量构成。在一定的技术条件下,农作物的生理特性和资源环境承载能力决定了耕地利用类型结构、投入结构、种植结构必然互相匹配。从功能角度,农作物可以分为粮食作物、经济作物、园艺作物和生态作物。其中,粮食作物包括稻谷、小麦、玉米等;经济作物包括大豆、甘蔗、花生、烟叶等;园艺作物包括各类蔬菜、瓜类等;生态作物包括绿肥等,其种植过程较为粗放,对化学品等非土地投入要求较少,能有效改良土壤、提升地力。大多数经济、园艺作物属于旱生作物。对于中国而言,在以种植粮食作物为主的区域,东北部分区域和南方的耕地往往以水田为主,北方大部分区域的耕地往往以旱地为主。在以种植经济作物、园艺作物为主的区域,耕地往往以旱地为主。从劳动力和生物化学品投入来看,园艺作物投入量最大、经济作物次之、粮食作物最少(表1)。从机械投入来看,粮食作物投入量最大,经济作物和园艺作物投入次之。相比其他农作物,生态作物的投入最少。

Tab. 1

表1

表12015年全国、广东省农产品成本收益

Tab. 1

| 广东 | 中国 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 粮食作物 | 经济作物 | 园艺作物 | 粮食作物 | 经济作物 | 园艺作物 | ||

| 每亩主产品产量(kg/亩) | 404.59 | 2765.48 | 2351.54 | 434.28 | 2707.49 | 2764.87 | |

| 每亩净利润(元/亩) | -2.21 | 80.44 | 3298.30 | 91.58 | 107.26 | 1659.37 | |

| 每亩现金收益(元/亩) | 674.72 | 982.26 | 6061.60 | 672.30 | 1014.23 | 2906.62 | |

| 每50 kg主产品净利润(元/亩) | -0.26 | 29.80 | 65.31 | 10.30 | 10.57 | 32.59 | |

| 每50 kg主产品现金收益(元/亩) | 82.74 | 160.15 | 127.74 | 76.45 | 109.57 | 57.16 | |

| 每亩用工数量(日/亩) | 6.86 | 10.26 | 45.58 | 5.90 | 11.50 | 21.00 | |

| 每亩化肥折纯量(kg/亩) | 24.64 | 45.36 | 55.04 | 22.34 | 40.85 | 42.61 | |

| 每亩净利润平均用工数量(元/亩·日) | -0.32 | 7.84 | 72.36 | 15.52 | 9.33 | 79.03 | |

| 每亩现金收益平均用工数量(元/亩·日) | 98.35 | 95.78 | 132.98 | 113.95 | 88.23 | 138.42 | |

新窗口打开|下载CSV

1.1.2 耕地利用功能形态的解释 根据《新华字典》,形态是指形式或状态,是事物在一定条件下的表现形式。Grainger最初从地理学角度构建土地利用转型概念时,用land use morphology表达土地利用形态[24]。根据《牛津高阶英语词典》,morphology是指研究动植物或文字和词语的结构和形式的学问。根据这些解释,耕地利用功能形态是指耕地利用功能的表现形式、结构或状态。鉴于耕地利用功能的多样性,耕地利用功能的表现形式、结构或状态也就表现为不同耕地利用功能的组合形式[12]。考虑到广东省地域特点,将耕地利用功能界定为粮食生产功能、社会保障功能、经济贡献功能、生态调节功能和环境保育功能[9]。广东省耕地利用功能形态具体指耕地以上不同功能的组合形式。

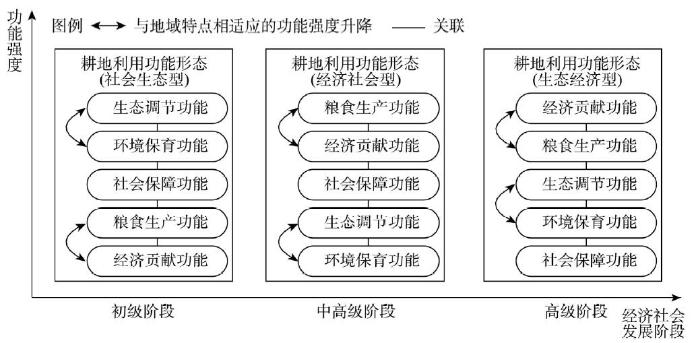

特定的经济社会发展阶段,必然有与之对应的耕地利用功能形态(图2)。一般而言,在经济社会发展初级阶段,土地、劳动力、生产资料及资本市场处于发育阶段,耕地的生态调节功能、环境保育功能较强,粮食生产功能、社会保障功能强于经济贡献功能,耕地利用功能形态表现为社会生态型。在经济社会发展中高级阶段,土地、劳动力、生产资料及资本市场加快发展,经济贡献功能、粮食生产功能明显增强,生态调节功能、环境保育功能明显减弱,耕地利用功能形态表现为经济社会型。在经济社会发展高级阶段,土地、劳动力、生产资料及资本市场趋于完善,经济贡献功能、粮食生产功能与生态调节功能、环境保育功能协同发展,社会保障功能趋于稳定,耕地利用功能形态表现为生态经济型。其中,在经济社会发展由初级向中高级过渡和经济社会发展由中高级向高级过渡的阶段,耕地利用功能形态分别表现为社会生态型向经济社会型过渡和经济社会型向生态经济型过渡的形态。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2区域耕地利用功能转型简图

Fig. 2Schematic diagram of regional cultivated land use function transition

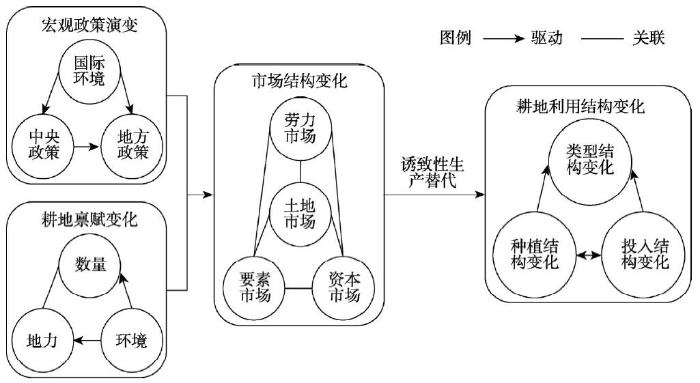

1.1.3 诱致性生产替代与耕地利用结构演变 根据“希克斯—速水—拉坦—宾斯旺格”诱致性技术创新理论[25,26,27],对于给定的区域,耕地利用投入要素的相对价格和产品(服务)的相对价格会随着经济社会发展而变化。这种变化会诱致投入要素之间、农作物之间发生替代,进而导致不同类型的耕地之间替代(图3)。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3诱致性生产替代驱动的耕地利用结构演变

Fig. 3Cultivated land use structure change forced by induced production substitution in agriculture

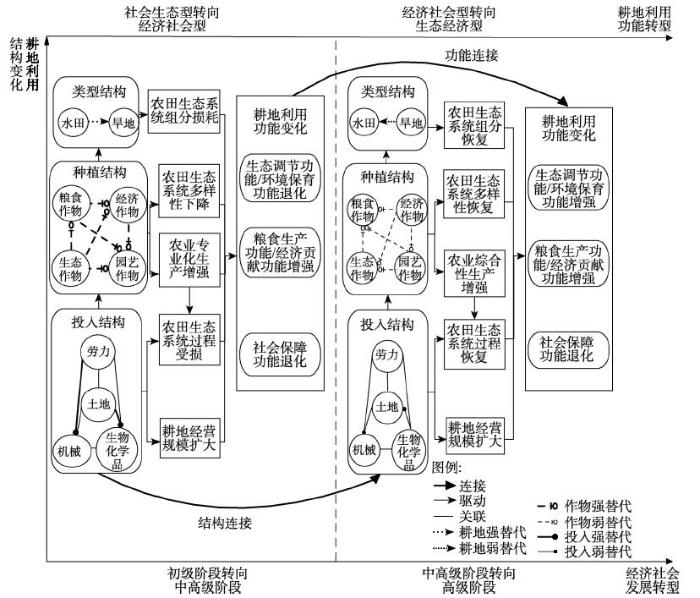

具体而言,随着经济社会由初级向中高级阶段发展,土地、劳动力、生产资料及资本市场由发育走向加快发展。农户耕地规模从主要由土地分配政策决定转向由土地分配政策和土地市场共同决定,耕地流转快速发展,耕地资源市场价值逐步显化。耕地价格低于生物化学品价格的态势逐步弱化。由此诱致农户倾向于投入更多的生物化学品以节约耕地,从而提高土地生产力。同时,由于非农业部门工资快速提升,农业劳动力务农机会成本快速提升,农业劳动力向非农业部门快速、大量流动,农业劳动力价格低于机械投入价格的态势逐步弱化,由此诱致农户倾向于投入更多的机械以节约农业劳动力,从而提高劳动生产力。另一方面,农产品市场也会加快发展。随着城乡居民膳食结构和消费水平提高,粮食价格低于经济作物产品尤其是园艺作物产品价格的态势逐步明显。由此诱致农户倾向于专业化种植经济效益更高的作物,从而产生粮食作物对生态作物的替代、经济作物对粮食作物、生态作物的替代以及园艺作物对经济作物、粮食作物和生态作物的替代。一般而言,经济作物和园艺作物大多为旱生作物。种植结构的变化会推动耕地类型结构变化,即水田转旱地。

随着经济社会由中高级向高级阶段发展,土地、劳动力、生产资料及资本市场由加快发展走向成熟。农户耕地规模主要由土地市场决定,耕地资源市场价值明显提高。耕地随土地市场需求自由流转,农户获取耕地的交易成本明显降低。由于食品安全、环境健康和景观休闲等成为城乡居民需求焦点,耕地生态服务低于农产品价格的态势逐步弱化,由此诱致农户倾向于按照耕地和农作物特性合理投入生物化学品,以实现持续、健康的土地生产力。同时,农业劳动力在农业和非农业部门之间自由流动,农业劳动力低于机械投入价格的态势进一步弱化,由此诱致农户倾向于投入更多的机械以节约农业劳动力,从而进一步提高劳动生产力。另一方面,城乡居民膳食结构和消费水平趋于稳定,粮食、经济作物产品、园艺作物产品的相对价格趋于稳定。由此诱致农户倾向于根据市场对产品(服务)需求,扩大耕地规模,实行多样化种植,发展综合性生态化农场,部分经济作物、园艺作物被粮食作物、生态作物替代。部分旱地随之恢复为水田,直至耕地类型结构与市场需求达到平衡。

1.1.4 耕地利用功能转型的综合解释 一般而言,在经济社会发展初级阶段,土地、劳动力、生产资料及资本市场处于发育阶段,农户耕地规模主要由土地分配政策决定而受土地市场影响较小,农业劳动力较少向非农业部门流动,机械、生物化学品投入能力较弱,耕地利用的自给自足特征明显。为满足国家粮食需求以及自身食物需求,农户普遍以粮为纲,同时倾向于多样化种植,形成了较高的农田生态系统多样性。同时,生物化学品投入较少,耕地环境负荷较小。土地生产力也较低,耕地利用的经济收益较少。此时,耕地利用功能形态表现为社会生态型。

在经济社会发展中高级阶段,土地、劳动力、生产资料及资本市场加快发展,农户耕地规模由土地分配政策和土地市场共同决定,耕地流转快速发展,农业劳动力向非农业部门快速、大量流动,机械、生物化学品投入能力明显增强,耕地利用的外向型特征明显。尽管国家粮食需求仍然较强,但是受农业劳动力务农机会成本和耕地利用要素投入成本快速上涨倒逼,农户倾向于专业化种植经济收益较高的农作物,农田生态系统多样性大大降低。同时,生物化学品投入增加,耕地环境负荷持续增强。而土地生产力和劳动生产力明显提高,耕地利用的经济收益加快提升。相比经济社会发展初级阶段,该阶段内大量水田转为旱地,农田生态系统组分受损,生态调节功能明显下降。此时,耕地利用功能形态表现为经济社会型。

在经济社会发展高级阶段,土地、劳动力、生产资料及资本市场逐步完善,农户耕地规模主要由土地市场决定,农业劳动力在农业和非农业部门之间自由流动,机械、生物化学品投入能力继续增强,耕地利用的外向型特征继续增强。受城乡居民日益多样化的食物、环境、休闲等需求引导,农户倾向于发展综合性、生态化农场,农田生态系统多样性明显恢复。同时,生物化学品投入主要考虑农作物需求和资源环境承载能力,劳动生产力和全要素生产力明显提高,耕地利用的生态经济收益明显增强。相比经济社会发展中高级阶段,该阶段内部分旱地恢复为水田,生态调节功能明显恢复。此时,耕地利用功能形态表现为生态经济型。

综合以上分析,随着经济社会从初级发展阶段经历中高级到高级阶段,在诱致性生产替代作用下,耕地利用类型结构、投入结构和种植结构的演变将决定耕地利用功能从社会生态型逐步转向经济社会型、生态经济型(图4)。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4经济社会发展转型过程中诱致性生产替代、耕地利用结构演变与耕地利用功能转型的关系

Fig. 4Relationship among induced production substitution, cultivated land use structure change and cultivated land use function transition in the process of socio-economic transition

1.2 研究方法

1.2.1 经济社会发展阶段划分方法 以人均GDP、人口城镇化水平为主要指标,结合经济社会背景及城乡收入差距,划分经济社会发展阶段。1993年,中国开始探索建立社会主义市场经济体制。考虑到经济社会政策实施效果存在2年滞后,以1995年全国人均GDP(5091元/人)[28]为参考,明确经济社会发展初级阶段的上限阈值。当前,中国正处于社会主义市场经济体制完善期。以2017年全国人均GDP(59660元/人)[29]为参考,明确经济社会发展中高级阶段的上限阈值。同时,考虑到城镇化发展的“S”型曲线规律,分别以35%、75%作为经济社会发展初级阶段的上限阈值和高级阶段的下限阈值。综合以上分析,制定经济社会发展划分依据(表2)。Tab. 2

表2

表2经济社会发展阶段划分依据

Tab. 2

| 经济社会发展阶段 | 经济社会背景 | 人均GDP(元/人) | 人口城镇化水平(%) | 城乡收入差距 |

|---|---|---|---|---|

| 初级阶段 | 市场经济体制初建 | ≤ 5000 | ≤ 35 | 扩大 |

| 中高级阶段 | 市场经济体制逐步完善 | 5000~60000 | 35~70 | 扩大 |

| 高级阶段 | 市场经济体制日益成熟 | > 60000 | > 70 | 缩小至平衡 |

新窗口打开|下载CSV

1.2.2 耕地利用类型结构 用旱地面积占比指示耕地利用类型结构:

式中:Rd为旱地面积占耕地总面积的比例;Sd为旱地面积;S为耕地总面积。

1.2.3 耕地利用投入结构 耕地利用投入结构表现为劳动力、机械、土地、化学品等投入之间的相对数量关系:

式中:AML为劳均农业机械总动力;M为农业机械总动力;L为农业劳动力数量,用乡镇第一产业劳动力数量表示;INF为单位耕地面积氮(N)肥施用折纯量;N为N肥施用折纯量;IP为单位耕地面积农药使用量;P为农药使用量。

1.2.4 耕地利用种植结构 耕地利用种植结构首先表现为粮食作物、经济作物、园艺作物和生态作物播种面积占比:

式中:Rcg、Rcc、Rch、Rce分别为粮食作物、经济作物、园艺作物和生态作物播种面积占农作物播种总面积的比例;Scg、Scc、Sch、Sce分别为粮食作物、经济作物、园艺作物和生态作物的播种面积;Sc为农作物播种总面积。根据表1,粮食作物、经济作物、园艺作物和生态作物播种面积占比变化也可以指示耕地利用投入结构变化。

然后,采用农作物种植多样性指数[9]测度耕地利用种植结构水平:

式中:Sim为农作物种植多样性指数,Sim值越大,意味着耕地生态系统结构越稳定,生态调节功能越强;pi为第i类农作物播种面积占农作物播种总面积的比例;i为农作物类型;n为农作物类型数。

1.2.5 结构分析视角的耕地利用功能转型分析方法 广东旱地主要用于种植经济和园艺作物,水田主要用于种植水稻等粮食作物。表1显示,经济和园艺作物种植所需的劳动力、化学品投入和经济收益明显高于粮食作物种植。根据理论分析框架,经济社会发展过程中,Rd、Rcc、Rch、AML、INF、IP值快速升高而Rcg、Rce、Sim值快速下降,意味着耕地利用的粮食生产功能、生态调节功能、环境保育功能和社会保障功能减弱,而经济贡献功能增强,耕地利用功能形态开始从社会生态型转向经济社会型。这一阶段的耕地利用功能转型一般发生在经济社会从初级阶段向较高级阶段转型阶段。随着经济社会进一步发展,Rd、Rcc、Rch、AML值继续升高至趋于稳定的同时,INF、IP值缓慢升高甚至下降,Rcg、Rce、Sim值趋于稳定甚至开始恢复,意味着耕地利用的经济贡献功能继续增强,粮食生产功能、生态调节功能和环境保育功能开始恢复,而社会保障功能继续减弱,耕地利用功能开始从经济社会型转向生态经济型。这一阶段的耕地利用功能转型一般发生在经济社会从较高级阶段向高级阶段转型阶段。

1.3 数据来源

1.3.1 耕地数据 广东省及各地市1992-2015年耕地、水田、旱地面积来自《广东农村统计年鉴》[30]。其中,2000-2015年耕地数据为新统计口径,1992-1999年耕地数据为旧统计口径。在此,运用耕地历史数据重建方法[31,32,33],即以2000年新统计口径耕地数据为基础,根据年内新增耕地和年内减少耕地,反推1992-1999年新统计口径耕地数据。考虑到水浇地在广东的利用实际以及与水田的明显差异,将水浇地面积并入旱地面积。1.3.2 农业生产数据 广东省及各地市1992-2015年早稻、晚稻、小麦、旱粮、薯类等粮食作物、大豆、糖蔗、果蔗、油料、花生、其他油料、麻类、烟叶、木薯、药材、其他经济作物、青饲料等经济作物、蔬菜、瓜类等园艺作物、绿肥等生态作物的播种面积,以及乡镇第一产业从业人员数、农业机械总动力、化肥施用量、农药使用量来自《广东农村统计年鉴》[30]。广东省、全国农产品成本收益数据来自《全国农产品成本收益资料汇编2016》[23]。

1.3.3 经济社会数据 广东省及其各地市1992-2015年人均GDP、常住人口、城镇人口、农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入来自《广东统计年鉴》[34]。

2 实证研究:广东省耕地利用功能转型

2.1 省级尺度耕地利用功能转型

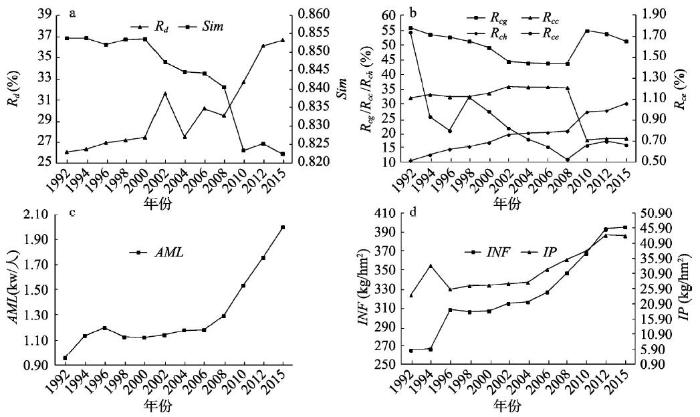

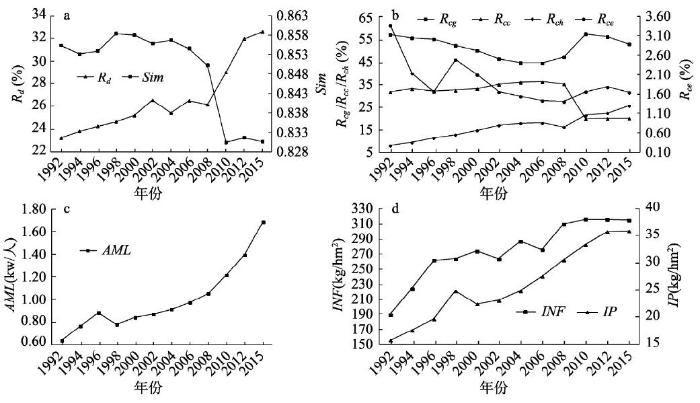

1992-2008年,广东省经济社会发展从初级阶段转型为中高级阶段(表3)。人均GDP、人口城镇化快速发展的同时,城乡收入差距扩大,拉动大量农村劳动力转移进城,带动耕地流转快速发展。加之惠农政策全面实施,耕地资源市场价值逐步显化。农作物种植逐步向显化耕地资源市场价值方向转型,即大量粮食作物、生态作物被经济作物和园艺作物替代,而且农作物种植逐步专业化,带动大量水田转为旱地。与之相伴的便是,化肥、农药等农业生产资料使用量的快速增加。这一转型过程可以从图5得以证实。1992-2008年,Rcg > Rcc >Rch > Rce(图2)。Rd从26.02%增长到29.47%。同期,Rcg从55.75%下降到43.52%,Rce从1.74%下降到0.53%,Rcc从31.93%增长到35.37%,Rch从10.58%增长到20.58%,Sim从0.854下降到0.840。同期,AML从0.96 kw/万人增长到1.29 kw/万人,INF、IP分别从265.28 kg/hm2、23.75 kg/hm2增长到346.61 kg/hm2、35.51 kg/hm2。因此,1992-2008年,伴随着经济社会发展从初级阶段转型为中高级阶段,广东省耕地利用功能实现了从社会生态型向经济社会型的转型。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图51992-2015年广东省耕地利用结构指标变化

Fig. 5Changes of cultivated land use structure in Guangdong, 1992-2015

Tab. 3

表3

表31992-2015年广东省经济社会转型阶段特征

Tab. 3

| 经济社会转型阶段 | 年份 | 经济社会背景 | 人均GDP(元/人) | 人口城镇化(%) | 城乡收入比 |

|---|---|---|---|---|---|

| 初级转型为中高级 | 1992 | 社会主义市场经济体制建立,合理引导农村劳动力转移,农村土地流转迅速发展,惠农政策全面实施 | 3699 | 35* | 2.66 |

| 2008 | 37638 | 63.40 | 3.08 | ||

| 中高级向高级过渡阶段 | 2010 | 社会主义市场经济体制逐步完善,农村劳动力自由转移,农村土地普遍流转,大力支持多功能农业发展 | 44758 | 66.20 | 3.03 |

| 2015 | 67503 | 68.71 | 2.60 |

新窗口打开|下载CSV

2010-2015年,广东省经济社会发展处于中高级向高级过渡阶段(表3)。人均GDP、人口城镇化继续发展但增速趋缓,城乡收入差距开始缩小,农村劳动力、耕地随之按照市场需求分别在城乡之间、经营主体之间自由流动。随着城乡居民对农业景观、休闲及高品质农产品需求快速增长,集休闲、观光、旅游于一体的多功能农业在广东普遍兴起,带动耕地的生态调节、环境保育等功能的市场价值逐步显化,农户耕地利用开始向作物类型多样化、生产方式环境友好型方向转变。农作物种植开始向显化耕地资源多功能价值方向转型,即经济作物、园艺作物对粮食作物、生态作物的替代明显趋缓,园艺作物的快速增长部分来源于对经济作物的替代,带动水田继续向旱地转变。这一转型过程可以从图4得以证实。2010-2015年,Rcg> Rch> Rcc> Rce(图5)。Rd年均增长0.79个百分点,超过1992-2008年的0.22个百分点;Rcc年均增长0.13个百分点,小于1992-2008年的0.21个百分点;Rch年均增长0.58个百分点,小于1992-2008年的0.63个百分点;Rcg年均下降0.71个百分点,小于1992-2008年的0.76个百分点。然而,Rce、Sim均出现增降波动但是变化幅度较小。其中,Rce小幅波动但基本维持在0.66%,Sim从0.823波动下降到0.822。同期,AML年均增长0.09 kw/人,明显超过1992-2008年的0.02 kw/人。2012年后,INF、IP增长明显趋缓甚至有所下降。因此,2010-2015年,伴随着经济社会发展从中高级向高级过渡,广东省耕地利用功能处于从经济社会型向生态经济型转型的过渡期。

2.2 区域尺度耕地利用功能转型

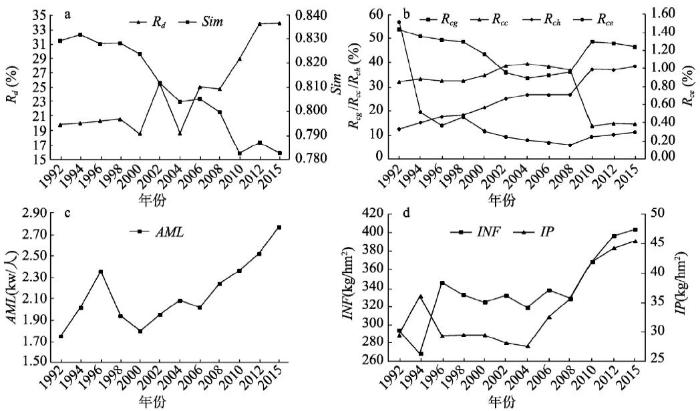

考虑到广东省地域分异明显,以珠江三角洲、东翼、西翼和山区为单元,分析耕地利用功能转型区域差异。2.2.1 珠江三角洲耕地利用功能转型 1992-2015年,珠江三角洲经济社会发展从中高级阶段转型为高级阶段(表4),耕地利用结构相应呈现显著的阶段性特征。其中,1992-2008年,Rcg> Rcc> Rch> Rce(图6)。Rd从19.81%增长到24.76%。Rcg从53.88%下降到36.20%,Rce从1.52%下降到0.16%,Rcc从32.05%增长到36.88%,Rch从12.54%增长到26.76%,Sim从0.829下降到0.800。同期,AML从1.74 kw/人增长到2.23 kw/人,INF、IP分别从293.66 kg/hm2、29.42 kg/hm2增长到328.51 kg/hm2、35.61 kg/hm2。2010-2015年,Rcg > Rch > Rcc > Rce。Rd年均增长0.98个百分点,超过1992-2008年的0.31个百分点;Rcc年均增长0.16个百分点,小于1992-2008年的0.30个百分点;Rch年均增长0.27个百分点,小于1992-2008年的0.89个百分点;Rcg年均下降0.44个百分点,小于1992-2008年的1.11个百分点;Rce恢复增长,年均增长0.01个百分点;Sim小幅波动但基本维持在0.783。同期,AML年均增长0.08 kw/人,明显超过1992-2008年的0.03 kw/人。2012年后,INF、IP增长明显趋缓。因此,1992-2015年,伴随着经济社会发展从中高级阶段转型为高级阶段,珠江三角洲耕地利用功能实现了从经济社会型向生态经济型的转型。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图61992-2015年珠江三角洲耕地利用结构指标变化

Fig. 6Changes of cultivated land use structure in the Pearl River Delta, 1992-2015

Tab. 4

表4

表41992-2015年广东省区域经济社会转型阶段特征

Tab. 4

| 区域经济社会转型阶段 | 年份 | 人均GDP(元/人) | 人口城镇化(%) | 城乡收入比 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 珠江三角洲 | 中高级转型为高级 | 1992 | 7567.11 | 53.25 | 1.84* |

| 2008 | 62643.83 | 80.05 | 2.58* | ||

| 高级 | 2010 | 68633.00 | 82.72 | 2.42* | |

| 2015 | 107011.00 | 84.59 | 2.33 | ||

| 东翼 | 初级转型为中高级 | 1992 | 1794.50 | 31.15 | 1.73* |

| 2008 | 15396.36 | 56.58 | 2.57* | ||

| 中高级 | 2010 | 19371.00 | 57.70 | 2.33* | |

| 2015 | 31426.00 | 59.93 | 1.88 | ||

| 西翼 | 初级转型为中高级 | 1992 | 2053.00 | 26.20 | 3.24* |

| 2008 | 17972.52 | 37.67 | 2.32* | ||

| 中高级 | 2010 | 23239.00 | 39.25 | 2.22* | |

| 2015 | 38461.00 | 42.01 | 1.76 | ||

| 山区 | 初级转型为中高级 | 1992 | 1682.25 | 28.96 | 3.70* |

| 2008 | 15539.43 | 43.16 | 2.66* | ||

| 中高级 | 2010 | 20370.00 | 44.29 | 2.47* | |

| 2015 | 29583.00 | 47.17 | 1.89 | ||

新窗口打开|下载CSV

2.2.2 东翼耕地利用功能转型 1992-2015年,东翼经济社会发展从初级阶段转型为中高级阶段(表4),耕地利用结构相应呈现显著的阶段性特征。其中,1992-2008年,Rcg> Rcc> Rch> Rce(图7)。Rd从24.95%下降到20.85%。同期,Rcg从65.26%下降到49.53%,Rce从0.83%下降到0.13%,Rcc从23.64%增长到28.71%,Rch从10.28%增长到21.63%,Sim从0.848下降到0.823。同期,AML从0.58 kw/人波动下降到0.46 kw/人,INF、IP分别从409.81 kg/hm2、36.15 kg/hm2增长到534.48 kg/hm2、58.37 kg/hm2。2010-2015年,Rcg > Rch > Rcc > Rce。Rd转而增长,年均增长0.60个百分点;Rcc年均增长0.01个百分点,小于1992-2008年的0.32个百分点;Rch年均增长0.76个百分点,高于1992-2008年的0.71个百分点;Rcg年均下降0.76个百分点,小于1992-2008年的0.98个百分点;Rce年均下降0.01个百分点;Sim年均下降0.001。同期,AML年均增长0.05 kw/人,明显超过1992-2008年。2012年后,INF、IP增长明显下降。因此,1992-2015年,伴随着从初级阶段转型为中高级阶段,东翼耕地利用功能实现了从社会生态型向经济社会型的转型。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图71992-2015年广东省东翼耕地利用结构指标变化

Fig. 7Changes of cultivated land use structure in eastern Guangdong, 1992-2015

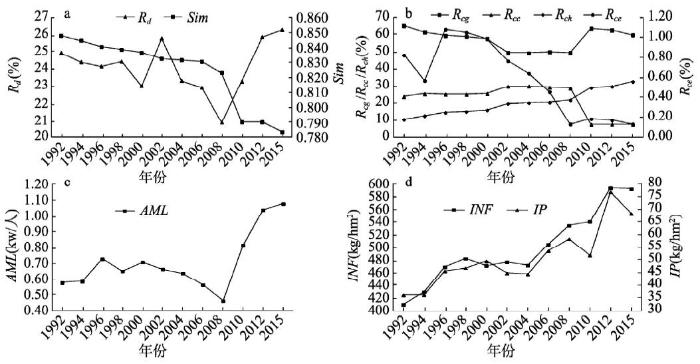

2.2.3 西翼耕地利用功能转型 1992-2015年,西翼经济社会发展从初级阶段转型为中高级阶段(表4),耕地利用结构相应呈现显著的阶段性特征。其中,1992-2008年,Rcg > Rcc > Rch> Rce(图8)。Rd从35.81%增长到39.23%。同期,Rcg从51.84%下降到45.20%,Rce从0.45%下降到0.15%,Rcc从36.63%增长到36.93%,Rch从11.08%增长到17.72%,Sim从0.864下降到0.856。同期,AML从0.70 kw/人波动增长到1.25 kw/人,INF、IP分别从256.91 kg/hm2、21.06 kg/hm2增长到340.92 kg/hm2、33.51 kg/hm2。2010-2015年,Rcg > Rcc > Rch > Rce。Rd年均增长0.79个百分点,超过1992-2008年的0.21个百分点;Rcc年均增长0.22个百分点,超过1992-2008年的0.02个百分点;Rch年均增长0.57个百分点,超过1992-2008年的0.41个百分点;尽管Sim增长了0.002,但是Rcg年均下降0.80个百分点,超过1992-2008年的0.41个百分点,而且Rce下降了0.008个百分点。同期,AML年均增长0.10 kw/人,明显超过1992-2008年的0.03 kw/人。2012年后,INF、IP增长明显趋缓。因此,1992-2015年,伴随着从初级阶段转型为中高级阶段,西翼耕地利用功能形态实现了从社会生态型向经济社会型的转型。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图81992-2015年广东省西翼耕地利用结构指标变化

Fig. 8Changes of cultivated land use structure in western Guangdong, 1992-2015

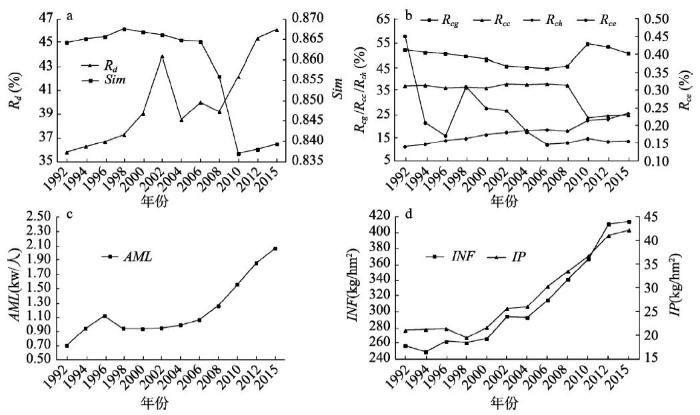

2.2.4 山区耕地利用功能转型 1992-2015年,山区经济社会发展从初级阶段转型为中高级阶段(表4),耕地利用结构相应呈现显著的阶段性特征。其中,1992-2008年,Rcg > Rcc > Rch > Rce(图9)。Rd从23.20%增长到26.14%。同期,Rcg从56.95%下降到47.20%,Rce从3.37%下降到1.41%,Rcc从31.71%增长到35.15%,Rch从7.97%增长到16.24%,Sim从0.855下降到0.850。同期,AML从0.64 kw/人波动增长到1.05 kw/人,INF、IP分别从189.36 kg/hm2、15.72 kg/hm2增长到309.62 kg/hm2、30.50 kg/hm2。2010-2015年,Rcg > Rch> Rcc> Rce。Rd年均增长0.71个百分点,超过1992-2008年的0.18个百分点;Rcc年均增长0.04个百分点,小于1992-2008年的0.21个百分点;Rch年均增长0.86个百分点,超过1992-2008年的0.52个百分点;Rcg年均下降0.89个百分点,超过1992-2008年的0.61个百分点;Rce小幅下降,年均下降0.004个百分点;Sim小幅波动,但基本维持在0.830。同期,AML年均增长0.90 kw/人,明显超过1992-2008年的0.03 kw/人。INF、IP分别年均减少增长0.20 kg/hm2、0.51 kg/hm2,分别低于1992-2008年的7.52 kg/hm2、0.92 kg/hm2。因此,1992-2015年,伴随着从初级阶段转型为中高级阶段,山区耕地利用功能形态实现了从社会生态型向经济社会型的转型。

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图91992-2015年广东省山区耕地利用结构指标变化

Fig. 9Changes of cultivated land use structure in the mountainous areas of Guangdong, 1992-2015

2.3 耕地利用功能转型的人文驱动机理

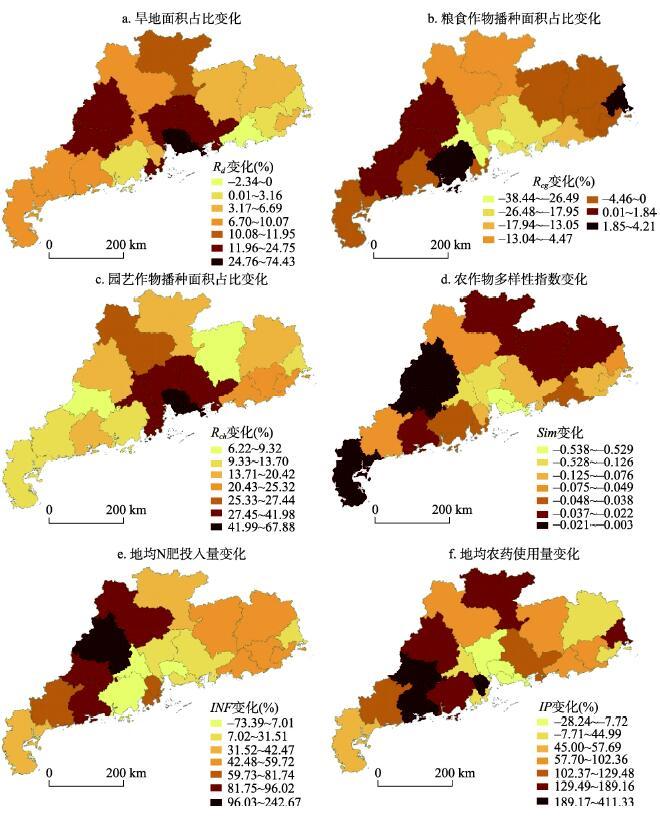

考虑到1992-2015年广东省自然因素变化相对较小但经济、社会、体制因素变化强烈,在此,从经济—社会驱动和社会—体制驱动两个维度,分析耕地利用功能转型的人文驱动机理。2.3.1 经济—社会驱动力 以上实证研究结果证实了本文理论观点,即随着经济社会从初级发展阶段经历中高级到高级阶段,耕地利用功能将从社会生态型逐步向经济社会型、生态经济型转型。同时表明,Rd、Rch、Rcg、Sim、INF、IP等代表性指标变化的趋势性转折是耕地利用功能转型的直观表现。其中,从Rd增幅来看,珠江三角洲(14.06%)>西翼(10.31%)>山区(9.37%)>东翼(1.34%)。从Rch增幅来看,珠江三角洲(25.97%)>东翼(22.41%)>山区(17.63%)>西翼(13.96%)。从Rcg增幅来看,珠江三角洲(-7.25%)<东翼(-5.41%)<山区(-4.17%)<西翼(-1.46%)。从Sim增幅来看,东翼(-0.065%)<珠江三角洲(-0.047%)<山区(-0.025%)=西翼(-0.025%)。从INF增幅、IP增幅来看,珠江三角洲<山区<西翼<东翼。从城镇化发展水平来看,珠江三角洲>东翼>山区>西翼。可见,Rd增幅、Rch增幅与城镇化发展总体呈正相关,而Rcg增幅、Sim增幅、INF增幅、IP增幅与之总体呈负相关。这些相关关系在地市尺度表现也非常明显(图10)。可见,城镇化发展是耕地利用功能转型的关键动力。

图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图101992-2015年广东省耕地利用结构变化格局

Fig. 10Spatial pattern of cultivated land use structure change in Guangdong, 1992-2015

事实上,根据本文提出的理论框架,城镇化发展仅是推动耕地利用功能转型的源动力。这一源动力将直接引发并通过农产品消费结构及水平升级(包括从商品向景观、生态等非商品服务的升级)间接推动农业劳动力、耕地、生物化学品等要素投入的相对价格变动。同时,农产品消费结构及水平升级(包括从商品向景观、生态等非商品服务的升级)将直接推动各类型农产品相对价格变动。而这些相对价格变动直接导致农业劳动力、耕地、生物化学品等要素投入之间,以及不同类型农作物之间产生替代,进而导致耕地利用功能转型。因此,诱致性生产替代是耕地利用功能转型的重要直接驱动力。

2.3.2 社会—体制驱动力 图5~图9显示,从粮食作物、经济作物、园艺作物和生态作物面积占比来看,Rcg最大,是影响省级和区域尺度耕地利用功能转型的主要指标。从1992-2008年,省级和区域尺度的Rcg都发生了不同程度的持续下降。根据本文提出的理论框架,这主要由于经济作物和园艺作物对粮食作物的诱致性生产替代。但是,2008-2009年,省级和区域尺度的Rcg急剧上升,同时Rcc急剧下降。这主要由于部分经济作物被粮食作物替代。但这一现象并不是对诱致性生产替代这一经济—社会驱动力的否定,而是由于2009年中央一号文件强调“坚决防止粮食生产滑坡”,政府加大了粮食安全政策、惠农政策、耕地保护政策等实施力度。可见,社会—体制是耕地利用功能转型的重要驱动力。然而,这一驱动力是否能持续还有待考证。具体来看,2010-2015年省级和区域尺度的Rcg恢复下降,同时Rcc恢复增长。因此,尽管社会—体制能够在短期内快速影响耕地利用功能转型,但是城镇化发展推动的诱致性生产替代才是耕地利用功能转型的持久动力。

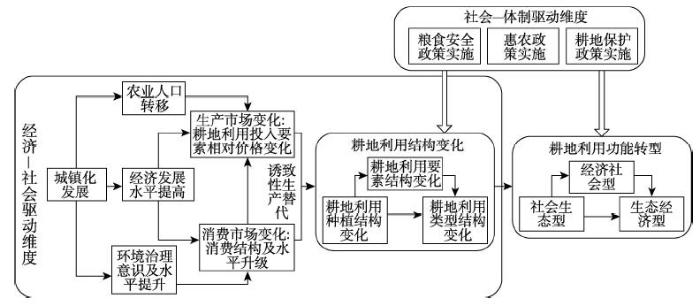

2.3.3 人文驱动机理 根据以上分析,结合本文提出的理论框架,城镇化发展推动经济发展水平提高、农业劳动力转移、环境治理意识及水平提升,直接并通过农产品消费市场变化间接推动生产市场变化,共同导致诱致性生产替代,进而推动耕地利用投入结构、种植结构和类型结构变化。这种变化直接决定了耕地利用功能从社会生态型逐步向经济社会型、生态经济型转型。而以粮食安全政策、惠农政策、耕地保护政策等实施为代表的社会—体制驱动力在短期内快速影响耕地利用结构变化,并可以直接决定耕地利用功能定位,进而推动耕地利用功能转型。因此,耕地利用功能转型的人文驱动机理表现为经济—社会和社会—体制两方面的驱动力沿“城镇化发展—经济发展水平提高—诱致性生产替代—耕地利用结构演变—耕地利用功能形态转变”的级联驱动效应(图11)。

图11

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图11广东省耕地利用功能转型人文驱动机理框架图

Fig. 11Human driving mechanism of cultivated land use function transition in Guangdong

3 讨论

本文从结构分析视角提出耕地利用功能转型的研究方法,旨在帮助公众、决策层感知和理解耕地利用功能转型及其效应,以缩小学术界与公众、决策层在耕地利用转型方面的认知鸿沟。根据本文提出的理论框架,耕地利用功能转型是诱致性生产替代的结果。这些替代发生在耕地类型之间、农作物之间和耕地利用投入之间,势必引起耕地生态系统组分和过程的变化。这些变化不仅影响经济增长,更重要的是对社会和生态系统产生长期影响。综合以上考虑,本文围绕当前正在实施的耕地整治工程和农业发展政策实践,聚焦耕地利用功能转型的社会生态效应及研究方法展开讨论。3.1 关于中国“旱改水”的思考

当前,中国“旱改水”方兴未艾。其初衷在于藏粮于田并充分发挥水田的生态效益。本文研究证实,随着经济社会发展,耕地利用功能将从社会生态型逐步向经济社会型、生态经济型转型。广东省属于中国经济社会发达地区,其耕地利用功能已完成了从社会生态型逐步向经济社会型的转型,当前正处于从经济社会型向生态经济型转型的过渡期。期间,经济作物、园艺作物对粮食作物乃至园艺作物对经济作物的替代乃至旱地对水田的替代,是由生产要素市场和农产品(含非商品服务)消费市场决定的、符合经济社会发展趋势的诱致性生产替代。尽管粮食安全、惠农政策、耕地保护政策等社会—体制可以在短期内快速地改变这一替代进程,但其持久动力有待考证。根据本文提出的理论框架,与广东省经济社会发展水平相当或滞后于广东省的其他地区,比如华南、西南、长江流域等,诱致性生产替代势必正在进行。对此,建议:①“旱改水”要严格限定在低洼易涝地,不可“一刀切”、过激推进;② 在改后的水田推广高经济价值的作物,同时借力乡村振兴,发挥水田对田园综合体等农旅融合业态的支撑能力,提升水田的比较效益。3.2 关于耕地利用功能转型的社会生态效应管控

本文研究证实,在耕地利用功能完成向生态经济型转型以前,旱地面积占比、经济作物播种面积占比、园艺作物播种面积占比总体上升,而农作物种植多样性、生态作物播种面积占比总体下降。这就意味着耕地利用的化学品投入总体上升,耕地酸化、农业面源污染总体增强,同时耕地生态系统结构的稳定性和生态调节功能总体减弱。根据本文提出的理论框架,与广东省经济社会发展水平相当或滞后于广东省的其他地区,比如华南、西南、长江流域等,其耕地利用功能转型所引起的社会生态效应理应与广东省类似。对此,建议:① 加大耕地利用化学品投入的引导和管控力度,减少环境负荷;② 因地制宜推进“旱改水”,完善水田的沟渠配置,增强水田的生态调节功能;③ 鼓励农作物多样化种植,增强耕地生态系统稳定性,增强其对病虫草害等农业灾害的抵御能力。3.3 关于耕地利用功能转型的研究方法

参考土地利用转型国际研究范式,本文认为,耕地利用功能形态是指不同类型耕地利用功能的组合形式。在认识到耕地利用结构对功能的决定性基础上,通过分析诱致性生产替代与耕地利用类型结构、投入结构和种植结构演变的内在联系,构建耕地利用功能转型综合解释框架及量化方法,而不是具体评估每一项耕地功能的强度值。这就破除了当前耕地利用功能评估的技术方法瓶颈,同时有利于揭示长时间尺度的耕地利用功能形态演变。因此,本文的研究方法具有可推广性,能够有效指导耕地利用功能管理实践。然而,本文仅仅以广东省为典型区域进行了实证。该方法在其他地区尤其是在以旱地为单一类型的北方地区的适应性还有待深入研究。4 结论

(1)耕地利用结构演变分析是耕地利用功能转型研究的有效视角。随着经济社会从初级发展阶段经历中高级到高级阶段,在诱致性生产替代作用下,耕地利用类型结构、投入结构和种植结构的演变将决定耕地利用功能从社会生态型向经济社会型、生态经济型转型;(2)广东省耕地利用功能转型呈现多尺度特征。从省级尺度来看,广东省耕地利用功能正处于从经济社会型向生态经济型转型的过渡期。从区域尺度来看,珠江三角洲耕地利用功能实现了从经济社会型向生态经济型的转型,而东翼、西翼、山区实现了从社会生态型向经济社会型的转型;

(3)广东省耕地利用功能转型的人文驱动力包括经济—社会驱动力和社会—体制驱动力两个方面。对于前者,城镇化发展是转型的源动力,诱致性生产替代是转型的重要直接驱动力;对于后者,粮食安全政策、惠农政策、耕地保护政策等实施可以在短期内快速地改变耕地利用功能转型进程,但其持久动力有待考证;

(4)广东省耕地利用功能转型的人文驱动机理表现为经济—社会和社会—体制两个方面的驱动力沿“城镇化发展—经济发展水平提高—诱致性生产替代—耕地利用结构演变—耕地利用功能形态转变”的级联驱动效应。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

DOI:10.1016/j.habitatint.2017.01.001URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.10.014URL [本文引用: 1]

中国20世纪80年代迎来了国 家土地利用形态的转型,即代表自然生态空间的森林面积降至低谷后反转向上,代表人类干扰较强的耕地面积从扩张到收缩。这是生态状况从整体恶化向整体改善转 变的最直接原因。森林转型对应着国家经济社会发展的阶段性演进过程,存在着必然性。其直接原因,是农林交错带的农业在与森林竞争土地资源的过程中失去优 势。伴随工业化和城市化的劳动力价格上升,生活水平提高带来的林木产品需求增加,是森林竞争力提高和农业竞争力下降的经济驱动力;而转型前农业扩张引起的 生态退化,则是其政策驱动力。在中国森林转型初期,政策起到了关键的促进作用。随着城市化的加速发展,人口年龄结构向老年型转变,中国迎来了劳动力工资持 续上涨的阶段。以坡耕地为代表的劳动力密集型农地利用方式,由于难以实现机械化,劳动生产率与平原区农业的差距将越来越大,被"边际化"的可能性越来越 高。这给森林面积或自然生态空间的进一步扩张提供了机会。

DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.10.014URL [本文引用: 1]

中国20世纪80年代迎来了国 家土地利用形态的转型,即代表自然生态空间的森林面积降至低谷后反转向上,代表人类干扰较强的耕地面积从扩张到收缩。这是生态状况从整体恶化向整体改善转 变的最直接原因。森林转型对应着国家经济社会发展的阶段性演进过程,存在着必然性。其直接原因,是农林交错带的农业在与森林竞争土地资源的过程中失去优 势。伴随工业化和城市化的劳动力价格上升,生活水平提高带来的林木产品需求增加,是森林竞争力提高和农业竞争力下降的经济驱动力;而转型前农业扩张引起的 生态退化,则是其政策驱动力。在中国森林转型初期,政策起到了关键的促进作用。随着城市化的加速发展,人口年龄结构向老年型转变,中国迎来了劳动力工资持 续上涨的阶段。以坡耕地为代表的劳动力密集型农地利用方式,由于难以实现机械化,劳动生产率与平原区农业的差距将越来越大,被"边际化"的可能性越来越 高。这给森林面积或自然生态空间的进一步扩张提供了机会。

DOI:10.1016/j.landusepol.2018.01.001URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jrurstud.2016.06.019URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2012.07.004Magsci [本文引用: 2]

近年来, 耕地多功能管理引起了国内外的广泛关注。针对耕地需求无序竞争、耕地边际化与耕地生态系统退化三大现实问题, 建立了以土地单功能利用为症结的综合分析框架, 认为中国耕地保护须向耕地多功能管理转型。然而, 目前尚缺乏耕地多功能的内涵解释框架。本文通过梳理耕地多功能的相关研究, 从实证与规范、供给与需求及其相互关系角度, 建立了耕地多功能内涵的综合解释框架。最后, 本文提出耕地保护转型可同时注重构建以主体功能差异化为前提的耕地多功能空间融合模式、拓展耕地价值的提升途径并建立耕地多功能统筹利用保障机制。

DOI:10.11820/dlkxjz.2012.07.004Magsci [本文引用: 2]

近年来, 耕地多功能管理引起了国内外的广泛关注。针对耕地需求无序竞争、耕地边际化与耕地生态系统退化三大现实问题, 建立了以土地单功能利用为症结的综合分析框架, 认为中国耕地保护须向耕地多功能管理转型。然而, 目前尚缺乏耕地多功能的内涵解释框架。本文通过梳理耕地多功能的相关研究, 从实证与规范、供给与需求及其相互关系角度, 建立了耕地多功能内涵的综合解释框架。最后, 本文提出耕地保护转型可同时注重构建以主体功能差异化为前提的耕地多功能空间融合模式、拓展耕地价值的提升途径并建立耕地多功能统筹利用保障机制。

DOI:10.11849/zrzyxb.2012.04.002URLMagsci [本文引用: 2]

论文立足城乡居民生存与发展需求,试图从耕地多功能角度探寻我国耕地保护的可能出路。在理解耕地多功能内涵的基础上,通过梳理耕地功能利用发展过程提出,解决耕地功能利用外部性问题,引导耕地功能利用合理竞争,从而优化耕地功能利用的社会效用是耕地功能管理的核心问题。据此,将耕地功能管理分为单功能管理与多功能管理两种模式。其中,耕地单功能管理是城乡居民需求发展过程中耕地资源管理的过渡阶段,而耕地多功能管理是耕地资源管理的发展方向。然后,就我国耕地保护、 荷兰及美国农地保护的特点分别对以上两种模式进行了实证。最后,在耕地功能管理国际比较的基础上,综合荷兰与美国的实践经验及我国的特殊性,设计了我国耕地多功能管理的实践路径。

DOI:10.11849/zrzyxb.2012.04.002URLMagsci [本文引用: 2]

论文立足城乡居民生存与发展需求,试图从耕地多功能角度探寻我国耕地保护的可能出路。在理解耕地多功能内涵的基础上,通过梳理耕地功能利用发展过程提出,解决耕地功能利用外部性问题,引导耕地功能利用合理竞争,从而优化耕地功能利用的社会效用是耕地功能管理的核心问题。据此,将耕地功能管理分为单功能管理与多功能管理两种模式。其中,耕地单功能管理是城乡居民需求发展过程中耕地资源管理的过渡阶段,而耕地多功能管理是耕地资源管理的发展方向。然后,就我国耕地保护、 荷兰及美国农地保护的特点分别对以上两种模式进行了实证。最后,在耕地功能管理国际比较的基础上,综合荷兰与美国的实践经验及我国的特殊性,设计了我国耕地多功能管理的实践路径。

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.landusepol.2017.03.021URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11849/zrzyxb.2015.08.001URL [本文引用: 1]

生态系统服务价值是生态保护、生态功能区划、自然资产核算和生态补偿决策的依据和基础,并且生态系统服务功能呈现出与生态结构和生态功能密切相关的时空动态变化特征,但目前国内尚缺乏统一和完整的生态系统服务价值的动态评估方法。研究基于文献调研、专家知识、统计资料和遥感监测等数据源,通过模型运算和地理信息空间分析等方法,对单位面积价值当量因子静态评估方法进行了改进和发展,构建了基于单位面积价值当量因子法的中国陆地生态系统服务价值的动态评估方法,实现了对全国14种生态系统类型及其11类生态服务功能价值在时间(月尺度)和空间(省域尺度)上的动态综合评估。初步的应用与评估结果表明,2010年我国不同类型生态系统服务的总价值量为38.1×1012元,总体变化趋势为从东南向西北逐渐降低,年内变化多表现为以7月为最高,1月和12月最低。总体而言,尽管还需要进一步地改进和完善,论文构建的评价体系为我国生态系统服务价值的时空动态评估提供了一个相对全面的综合评估方案,从而为我国自然资产评估、生态补偿等方面提供更为全面的科学依据与决策支持。

DOI:10.11849/zrzyxb.2015.08.001URL [本文引用: 1]

生态系统服务价值是生态保护、生态功能区划、自然资产核算和生态补偿决策的依据和基础,并且生态系统服务功能呈现出与生态结构和生态功能密切相关的时空动态变化特征,但目前国内尚缺乏统一和完整的生态系统服务价值的动态评估方法。研究基于文献调研、专家知识、统计资料和遥感监测等数据源,通过模型运算和地理信息空间分析等方法,对单位面积价值当量因子静态评估方法进行了改进和发展,构建了基于单位面积价值当量因子法的中国陆地生态系统服务价值的动态评估方法,实现了对全国14种生态系统类型及其11类生态服务功能价值在时间(月尺度)和空间(省域尺度)上的动态综合评估。初步的应用与评估结果表明,2010年我国不同类型生态系统服务的总价值量为38.1×1012元,总体变化趋势为从东南向西北逐渐降低,年内变化多表现为以7月为最高,1月和12月最低。总体而言,尽管还需要进一步地改进和完善,论文构建的评价体系为我国生态系统服务价值的时空动态评估提供了一个相对全面的综合评估方案,从而为我国自然资产评估、生态补偿等方面提供更为全面的科学依据与决策支持。

DOI:10.1016/j.landusepol.2017.08.035URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.habitatint.2017.09.008URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.eja.2018.01.009URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1111772URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

//Yamada S, Ruttan V W.

[本文引用: 1]

DOI:10.5367/oa.2013.0142URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

Magsci [本文引用: 1]

通过对建国以来我国实有耕地面积增减变化的分析,否定了根据耕地统计面积得出的“1957年以来我国耕地面积基本呈下降趋势”的说法。1953年全国查田定产得出的耕地面积10853×104hm2最能代表建国初期我国实有耕地面积,此后直到1960年,耕地统计面积基本能反映我国当时的实有耕地面积。除“大跃进”时期外,1980年前我国耕地面积基本上不是增加的。80年代初期全国实有耕地射程13250×104hm213970×104hm2,比1957年净增1/51/4左右。近15a来我国耕地面积不断减少,1996年全国实有耕地面积13004×104hm2,比1980年净减少529.27×104hm2,年均净减少35.28×104hm2。

Magsci [本文引用: 1]

通过对建国以来我国实有耕地面积增减变化的分析,否定了根据耕地统计面积得出的“1957年以来我国耕地面积基本呈下降趋势”的说法。1953年全国查田定产得出的耕地面积10853×104hm2最能代表建国初期我国实有耕地面积,此后直到1960年,耕地统计面积基本能反映我国当时的实有耕地面积。除“大跃进”时期外,1980年前我国耕地面积基本上不是增加的。80年代初期全国实有耕地射程13250×104hm213970×104hm2,比1957年净增1/51/4左右。近15a来我国耕地面积不断减少,1996年全国实有耕地面积13004×104hm2,比1980年净减少529.27×104hm2,年均净减少35.28×104hm2。

DOI:10.11849/zrzyxb.2005.01.006Magsci [本文引用: 1]

由于统计方面的原因,1949年以来中国耕地资源数量变化至今尚没有一个客观的描述。针对该问题,论文对1949~2003年不同时期不同来源的耕地数据系列进行分析,认为统计数据存在问题较多的时期为1960~1985年,并采用粮食产量对耕地面积进行了分时期的反演,对于1986~1996年间的耕地数量则按照全国土地利用详查统一到1996年的结果再进行反推,由此重新刻画建国以来中国耕地资源数量变化的趋势和特征,并结合不同时段耕地相关政策对耕地数量变化的驱动作用进行分析。结果表明,1949年以来中国耕地资源数量呈现波动性变化,但在1979年之前总体上是增加的,自20世纪80年代起呈现缓慢下滑,1999年后由于生态退耕等原因引起耕地数量迅速减少,由此导致的中国粮食安全问题与耕地安全问题值得关注。在经过一段快速的大规模生态退耕时期后,中国生态退耕速度将逐步趋缓,耕地安全与粮食安全将会成为影响中国耕地数量变化的主要问题,严格的耕地保护政策势必将贯彻下去,预计2010年后中国的耕地资源数量将趋于稳定。

DOI:10.11849/zrzyxb.2005.01.006Magsci [本文引用: 1]

由于统计方面的原因,1949年以来中国耕地资源数量变化至今尚没有一个客观的描述。针对该问题,论文对1949~2003年不同时期不同来源的耕地数据系列进行分析,认为统计数据存在问题较多的时期为1960~1985年,并采用粮食产量对耕地面积进行了分时期的反演,对于1986~1996年间的耕地数量则按照全国土地利用详查统一到1996年的结果再进行反推,由此重新刻画建国以来中国耕地资源数量变化的趋势和特征,并结合不同时段耕地相关政策对耕地数量变化的驱动作用进行分析。结果表明,1949年以来中国耕地资源数量呈现波动性变化,但在1979年之前总体上是增加的,自20世纪80年代起呈现缓慢下滑,1999年后由于生态退耕等原因引起耕地数量迅速减少,由此导致的中国粮食安全问题与耕地安全问题值得关注。在经过一段快速的大规模生态退耕时期后,中国生态退耕速度将逐步趋缓,耕地安全与粮食安全将会成为影响中国耕地数量变化的主要问题,严格的耕地保护政策势必将贯彻下去,预计2010年后中国的耕地资源数量将趋于稳定。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]