, 王烨

, 王烨 , 姜冬睿

, 姜冬睿Relationship between built environment of rational pedestrian catchment areas and URT commuting ridership: Evidence from 44 URT stations in Beijing

SHENLifan , WANGYe

, WANGYe , JIANGDongrui

, JIANGDongrui通讯作者:

收稿日期:2017-11-3

修回日期:2018-11-20

网络出版日期:2018-12-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (4811KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

近年来,城市轨道交通在居民日常出行活动中扮演着日益重要的角色。以北京市为例,2006-2015年10年间轨道交通的年客运量从7亿多人次激增到了33亿多人次,轨道交通线网运营里程增长了近5倍,达到553 km[1]。相比其他交通方式,轨道交通具有费用低、时间准和效率高等优势,从而能够更好地满足城市市民的日常出行需求。另外,根据《北京交通发展年度报告》的抽样调查数据显示,北京中心城区居民以轨道交通作为日常通勤方式的比重已达到25%,比10年前提升了4倍多,轨道交通现已成为除私家车外北京居民最主要的通勤方式[2]。接驳轨道站点的可达范围内建成环境因素对于轨道交通出行,尤其是对轨道交通通勤的影响被越来越多的****所重视。根据国内外关于轨道交通站点不同接驳方式(步行、公交车、自行车、出租车等)相关研究的问卷调查发现,从出发地到轨道站点(前端,access part)和从轨道站点到目的地(后端,egress part)的路径中,人们采用步行方式的比重最高,通常占到70%以上[3,4,5,6]。正因如此,接驳轨道站点的步行可达区域被看作是研究轨道交通通勤行为的重点,研究者们通常用“直接吸引范围”、“步行客流吸引范围”、“合理步行区”、“步行接驳范围”、“步行可达服务范围”等描述步行接驳轨道站点的区域,并运用各种指标和测量方法确定该区域的尺度[4, 7-10]。为便于描述,本文将上述范围统称为轨道站点的“步行可达范围”,后简称步行范围。学界和业界普遍认为,步行范围的研究价值主要体现在:① 在轨道站点前期规划时,确定其步行范围能够有效预测客流量,从而合理规划轨道线网和布设站点[11,12];② 在轨道站点投入使用后,通过扩大其步行范围能够吸纳更多客流,进而提高轨道交通的运营效率和效益[4, 8, 13]。

然而,这两方面目标都是从轨道交通的投资者、开发者和运营者的利益角度出发,在追求轨道站点更广的服务范围和更大的承载力时往往对大多数步行接驳站点的通勤者的体验感和承受力考虑不足,更忽视了步行范围内的建成环境因素可能会对轨道交通通勤行为产生负面影响。不少研究表明,轨道站点的接驳距离是影响通勤者是否选择轨道交通最重要的因素之一[14,15,16]。因此,划定轨道交通出行者能够普遍接受的站点合理步行可达范围至关重要。传统研究中,多是以问卷调查的方式对受访的通勤者进行询问。尽管问卷调查能够准确得知受访者的通勤方式并获得其他相关信息(如个人社会经济特征),但也存在样本少、成本高、精确度不稳定等缺陷。更重要的是,受访者通常无法准确地描述和评价对建成环境的感知以及对其通勤行为的影响。随着大数据的应用与发展,在居民通勤行为的相关研究中,一些研究者利用手机信令数据来识别和分析就业者的轨道交通通勤行为特征[17,18,19]。但在微观空间尺度上,通信基站收发数据可能会产生较大的空间定位误差,进而影响对轨道交通通勤人群识别的精确性。

综上所述,本文基于潜在通勤者以步行方式接驳轨道站点的合理时间阈值划定站点的合理步行范围,并通过大数据方法从“宜出行”程序中提取比手机信令数据更加精确的合理步行范围内的相对人口数据,结合夜间“宜出行”人口数据和早高峰时段轨道站点刷卡数据所得出的站点相对乘车率反映轨道站点的通勤行为特征。在实证研究方面,以北京市44个轨道站点作为样本,利用GARCH模型分析微观尺度下轨道站点合理步行范围内建成环境与站点相对乘车率的关系,进而考察轨道站点周边建成环境的差异对轨道交通通勤的影响。

2 相关研究综述

2.1 轨道站点步行可达范围的划分

不少研究者认为,轨道站点步行可达时间和距离的长短会对出行者是否选择轨道交通方式出行产生重要的影响[20,21]。进一步的研究发现,出行者对于步行接驳轨道站点的时间和距离存在一定的容忍限度,该容忍限度被称为步行时空阈值[20]。步行时空阈值的大小主要主要由出行者的生理条件和心理状态确定[5, 9]。通常情况下,出行者接驳轨道站点的最大步行时间阈值为15 min[9, 22-23]。也就是说,当出行者步行接驳轨道站点的时耗超过15 min时,出行者的生理和心理状况可能会产生负面变化,并导致其选择其他出行方式。此外,诸多出行问卷调查得到的出行者实际步行接驳轨道站点的时间和距离,可被视为是在综合考虑时间成本、体力消耗等因素后出行者认为合理的步行接驳轨道站点时间和距离。例如,根据2005年北京市第三次居民出行调查数据显示,人们以步行方式接驳轨道站点的平均时耗约为10 min[5, 22]。还有研究者利用开放街景地图、NAVTEQ和Tele Atlas地图数据对美国和德国城市的地铁站步行辐射范围进行了比较,计算出大部分(85%)出行者步行接驳地铁站点的距离为722 m,约合时间为10 min[24]。加拿大蒙特利尔2003年出行调查数据显示,85%的受访者步行到达地铁站点的平均距离为873 m,折合时间约为12 min[25]。来自英国的研究者同样基于问卷调查,利用本地接驳区加权工具法(Weighted Access for Local Catchments, WALC)估算出伦敦轨道站点的平均步行接驳时间为8~10 min[26]。可以看出,尽管上述研究中的调查样本和步速选择存在差异,但通常情况下出行者步行接驳轨道站点的合理时间在8~12 min之间。

目前,相关实证研究主要基于抽样调查数据来测算轨道站点的步行接驳距离和可达范围,在调查问卷的问题设置上一般只询问受访者的实际步行距离或时间,很少从受访者的个人感受角度探究其对现实步行距离和时间的满意程度。根据出行者认为比较适中的程度和能够容忍的最大程度,可将出行的时空阈值分为合理阈值和极限阈值[27]。通常情况下,人们对于出行时间的感知要远强于对出行距离的感知[12]。因此,本文以接驳站点所需的步行时间来计算步行范围的大小。

基于已有研究,本文取一般情况下出行者步行接驳轨道站点的实际时间中间值(即10 min)作为出行者步行接驳轨道站点的合理阈值。进一步,本文将出行者从轨道站点出入口出发沿可行路径步行10 min所能到达区域称为该轨道站点的“合理步行可达范围”,后简称合理步行范围。

2.2 影响通勤行为的建成环境因素

已有研究表明,建成环境因素会对人们的通勤方式选择以及通勤行为产生影响[28,29,30]。建成环境是指日常生活中与人们生活、工作、休憩有关的人造空间[31],Cervero等1997年将建成环境分为密度(Density)、多样性(Diversity)、设计(Design)三个维度[32]。其中,空间密度被认为和就业者的通勤行为存在着密切关系。空间密度包括居住人口密度(或称为夜间人口密度)和就业人口密度(或称为日间人口密度)。空间的高密度可能会带来两方面结果:① 居住地和潜在就业地之间的距离较短。在这种情况下,以私人机动车作为通勤方式的优势会被削弱,就业者更有可能选择慢行交通或公共交通方式通勤[33,34,35,36];② 空间密度的增加会引发交通拥堵和停车位的供不应求等问题,出行效率的降低和出行成本的提高会对就业者是否采用私人机动车方式通勤造成直接影响[37,38,39]。另外,建成环境的多样性主要表现在土地利用特征方面。用地功能的混合程度会对人们的出行行为产生影响[40]。和高密度建成环境的影响类似,高用地混合度下既定区域内的就业岗位和居住单元供给更趋于均衡,进而能够增加就业者就近工作的机会[41,42]。在短距离通勤的情况下,不少就业者会倾向于采用步行和骑车等慢行交通方式。相反,用地混合度较低的区域内职住失衡的问题通常更为显著。就业者更倾向于采用出行效率更高的机动交通方式到更远的地方就业。相比土地利用功能单一的地区,高用地混合度的区域通常区位条件较好,能够为就业者提供更多日常活动(购物、休闲、就学、就医等)所需的场所。一些实证研究发现,既定区域的区位条件越好,居民利用公共交通方式出行的比例越高[43,44]。

在微观层面,建成环境中的一系列场所设计因素会对居民的通勤行为产生影响。改善接驳轨道站点的便捷度有助于提高就业者的通勤效率[45]。站点周边路网密度和交叉路口数量[46,47]、公交站点及线路密度和停车位数量[48,49,50]都会对轨道交通出行产生影响。另外,不少研究结果显示,优化轨道站点及线网的综合服务水平(包括高效性、便捷性、可靠性、舒适性、安全性等)有助于提高通勤者的乘车意愿并能够激励原机动车出行者改乘公共交通工具出行[51]。例如,轨道站点的出入口数量越多,该站点的轨道交通出行量就越大[52],而轨道线路的换乘次数则会对轨道交通出行产生消极作用[53,54]。

3 研究设计

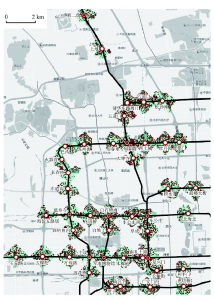

3.1 研究范围

本文的研究范围为位于北京市海淀区和西城区四环路沿线及以内的所有轨道站点和部分位于四环外人流量较大并且具有一定代表性的站点(图1)。基于数据来源的局限性以及为保证分析结果的可靠性,本文剔除了研究范围内京港地铁运营的轨道交通4号线以及与4号线相换乘的所有站点。最后,研究范围内的轨道站点包括位于海淀区的29个站点和位于西城区的15个站点,共计44个轨道站点(表1)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1研究范围内轨道站点的分布

-->Fig. 1Distribution of URT stations in this study

-->

Tab. 1

表1

表1研究范围内的轨道站点

Tab. 1URT stations in this study

| 所属区 | 站点名称 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 海淀区 | 健德门 | 巴沟 | 公主坟 | 海淀五路居 | 上地 |

| 牡丹园 | 火器营 | 莲花桥 | 花园桥 | 西二旗 | |

| 西土城 | 长春桥 | 军事博物馆 | 白石桥南 | 清华东路西口 | |

| 知春路 | 车道沟 | 白堆子 | 万寿路 | 六道口 | |

| 知春里 | 慈寿寺 | 五棵松 | 大钟寺 | 北沙滩 | |

| 苏州街 | 西钓鱼台 | 玉泉路 | 五道口 | ||

| 西城区 | 车公庄西 | 积水潭 | 木樨地 | 长椿街 | 达官营 |

| 车公庄 | 鼓楼大街 | 南礼士路 | 和平门 | 广安门内 | |

| 北海北 | 阜成门 | 复兴门 | 湾子 | 虎坊桥 | |

新窗口打开

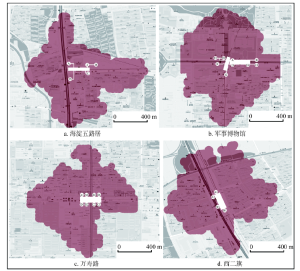

3.2 轨道站点合理步行范围的划定

目前,不少****通过GIS分析方法研究和评价公共服务设施的选址与配置[55,56],其中包括有栅格时距消耗法、缓冲区分析法、路网模拟法等。大数据技术的普及使得互联网地图类产品被研究者们广泛利用,其与传统的GIS分析方法相比具有以下两点优势:① 路网建模的精确性。互联网地图服务商对于城市道路网络的构建已十分精确,主要城市的路网精度已达到小区内部的园路级别;② 数据的易获得性。目前互联网地图服务商普遍开放了数据接口,便于研究者利用应用程序编程接口(Application Programming Interface, API)调用即可获得出行数据,省去了传统的构建路网数据、设置阻力模型等繁复过程。本文对轨道站点合理步行范围的划分采取基于高德地图路径规划的点阵拟合法,具体步骤为:① 设置出发点。将轨道站点的每个出入口设为出发点,因此一个轨道站点可包含多个出发点;② 设置目标点。以轨道站点的几何中点为中心,每隔10 m设置步行点阵,覆盖站点周边2 km的范围(超出10 min可能行走的距离),构成一个4 km×4 km以轨道站点为中心的点矩阵,每个轨道站点采集160000个目标点;③ 获取最少时耗。通过python编程向地图服务商批量请求每个出发点到每个目标点的导航数据,选择预计步行所能到达目标点的最快线路,根据其他研究者所采用的一般成年人的步行速度4.5 km/h计算[17],获取从每个目标点到达站点出入口所需的最少时间,即表示为最少时耗;④ 生成轨道站点的合理步行范围。基于研究区域中点阵的最少时耗,剔除其中时耗超过10 min的点,剩余目标点所围合的空间即为轨道站点的合理步行范围(图2)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2轨道站点的合理步行范围

-->Fig. 2Rational pedestrian catchment areas of URT stations

-->

3.3 数据来源与数据采集

3.3.1 数据来源 本文使用到的数据来自以下5个方面:① 2017年9月11-15日和9月18-22日,共计10个工作日的样本站点一卡通刷卡数据以及关于样本站点及其所在线路的一些常规数据。其中,为使数据更有针对性地反映本文的研究内容,我们剔除了单程票、员工卡等,只统计一卡通充值卡的刷卡数据,数据为按每30 min统计的刷卡次数;② 使用大数据挖掘技术和高德地图测量工具获取的主要交通设施的POI数据以及早高峰时段的地面交通流量数据;③ 通过Google Map和实地调研估算出的土地利用现状数据;④ 样本站点周边200 m范围内的ofo小黄车骑行数据;⑤ 采用大数据挖掘方法获得的腾讯“宜出行”点数据。3.3.2 数据的采集与处理 (1)高德地图兴趣点

高德地图平台提供了千万级别的兴趣点(Point of Interest, POI),设置了详细的分类并提供了API接口。在地图表达中,一个兴趣点可用于表示一家商铺、一栋大厦、一个公园等。本文通过python编程,批量获取了研究范围内的公交车站及线路、中小学校、医院、综合商场和购物中心等兴趣点,用于分析轨道站点合理步行范围内交通设施、公共服务设施以及商业设施的集聚程度和供给水平对居民轨道交通通勤行为的影响。

(2)腾讯“宜出行”定位点

“宜出行”是腾讯公司开发的基于地图显示当前选定区域人流热力分布的移动终端程序,可有效分析既定区域内整体的人流热度和变化情况。相比传统的静态人口普查数据和动态人流测算估值,“宜出行”位置数据具备以下优势:① 强实时性。相比静态调查数据,“宜出行”数据来自人群的移动智能终端的GPS定位信息,具有动态更新、实时反馈的特性;② 高精确性。相比手机信令数据可能因通信基站分布密度较小(市区覆盖半径一般为100~500 m[57]或因基站位置的偏移而产生较大的数据误差,“宜出行”的数据的提取范围仅为25 m×25 m的网格地块,在微观尺度上推测或拟合人口分布时具有更高的准确性;③ 高覆盖度。“宜出行”定位数据主要来自腾讯公司旗下的互联网产品,包括微信和QQ等。相比其他数据源,“宜出行”的覆盖人群更广、样本量更大,具有较强的利用价值;④ 易获得性。“宜出行”直接提供了接口而使数据易于获得。

“宜出行”程序地图上显示的热力图无法直接转化为实际人口数量,但通过互联网数据采集方法可以获取表现热力差异的原始数据值,再通过分析手段处理后便可反映区域内人口的分布特征。“宜出行”原始数据为25 m×25 m网格的点数据,每个点都有一个基于定位数据赋予的值来表示相对人数。通过自编写的python程序,抓取10个工作日前一天夜间的“宜出行”数据作为本次研究分析的原始数据(图3)。所捕捉到的数据点为每30 min统计一次。利用ArcGIS进行空间化表达后的原始数据点表现为在地图上的非均匀分布。“宜出行”的原始数据值都是用实际采集到的移动终端数值乘以一个相对系数,标准化处理后的该数据值可用于,从而获得相对准确的基于点数据属性的实际人口分布。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3站点合理步行范围内“宜出行”点数据分布图

-->Fig. 3Distribution of "Yichuxing" points within station rational pedestrian catchment areas

-->

虽然“宜出行”无法采集到非智能手机用户的数据,考虑到本研究主要针对城市通勤人群,该群体智能手机使用率较高,因此具有较好的数据采集覆盖度。本研究中“宜出行”数据仅用于横向比较不同站点间的乘车率相对值且未覆盖到的群体比例不大,故该数据具有较高的可靠性和研究价值。

(3)早高峰时段的设定

通常情况下,通勤者在工作日的首次出行是去上班,而下班后通勤者的出行活动趋于多样性,因此本文只分析早高峰时段通勤者的相对乘车率。根据长期的地铁客流量和互联网地图的人口热力的变化规律,本文将早高峰时段设定为7:30-9:30。其中,由于五道口、上地、西二旗等3个轨道站点周边互联网就业岗位规模较大,基于互联网企业惯常的作息特征,本文将上述3个站点的早高峰时段延迟半小时,即为8:00-10:00。

(4)轨道站点出入口的统计和评价

为了更有效地分析轨道站点出入口数量可能对潜在通勤者选择轨道交通造成的影响,将所有样本轨道站点的出入口进行了重组和统计。以地铁万寿路站为例(图4),根据站点出入口的序列显示该站共有8个出入口,西北、东北、东南、西南4个方向各有两个出入口。实际上位于同一方向上的两个出口连接的是同一段地下通道,该段通道仅在通往地面的楼梯处分成两个相反方向的出入口,且两出入口之间的距离仅30~40 m。很明显,这两个出入口对于在该站点上下车的通勤者影响甚微。因此,在统计时只按有实质性区别的出入口进行统计,即地铁万寿路站的出入口数量为4个。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4地铁万寿路站出入口示意

-->Fig. 4Diagram of Wanshoulu station's exits

-->

(5)土地利用混合度的计算

参考已有文献利用信息论中的熵值表示土地利用混合程度[58,59],具体表达式为:

约束条件为:

式中:

(6)共享单车的统计

鉴于共享单车的出现在一定程度上提高了人们接驳轨道站点的效率并可能会对轨道交通通勤行为产生间接影响。本文中,选择使用市场占有率较高的ofo小黄车的骑行数据进行相关性分析。首先,划定共享单车的接驳范围,即10个工作日的早高峰时段和以样本站点为中心200 m半径的辐射区域。然后,筛选出在该时段和范围内结束行程的ofo小黄车平均订单数量。

(7)相对乘车率的计算

本文从“宜出行”程序中获取的定位点数据为相对值而非绝对值,虽然不能以此测算出合理步行范围内的实际人口数,但可用于比较不同站点合理步行范围之间的相对人口密度状况。为了尽可能准确地筛选出站点合理步行范围内的居住人口,本文选择在10个工作日的前一天夜间时段(21:00-24:00)抓取“宜出行”点数据,并将经过系数处理后的该相对人口数值命名为w。随后,计算样本站点10个工作日早高峰时段的一卡通进站刷卡次数与w的比值并取平均数,该平均数表示轨道站点合理步行范围内潜在通勤者在该站点的相对乘车率,后简称乘车率(表2):

式中:ride为轨道站点的相对乘车率;SCquan为轨道站点工作日早高峰时段的一卡通进站刷卡数;w为轨道站点合理步行范围内的相对居住人口数。

Tab. 2

表2

表2样本站点的相对乘车率

Tab. 2Relative riding rate of URT stations

| 站点 | 乘车率 | 站点 | 乘车率 | 站点 | 乘车率 | 站点 | 乘车率 | 站点 | 乘车率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 健德门 | 3.420 | 莲花桥 | 2.518 | 海淀五路居 | 11.378 | 上地 | 6.175 | 鼓楼大街 | 3.512 |

| 巴沟 | 6.902 | 知春路 | 2.138 | 万寿路 | 2.910 | 西二旗 | 7.675 | 南礼士路 | 2.455 |

| 牡丹园 | 3.487 | 知春里 | 1.858 | 五棵松 | 5.032 | 六道口 | 0.972 | 复兴门 | 2.564 |

| 西土城 | 2.062 | 苏州街 | 1.786 | 玉泉路 | 7.725 | 北沙滩 | 1.654 | 和平门 | 2.796 |

| 长春桥 | 4.151 | 西钓鱼台 | 3.607 | 军事博物馆 | 2.932 | 北海北 | 2.006 | 达官营 | 3.173 |

| 火器营 | 4.775 | 白堆子 | 1.729 | 白石桥南 | 2.234 | 积水潭 | 7.494 | 广安门内 | 1.744 |

| 车道沟 | 4.773 | 车公庄西 | 1.498 | 清华东路西口 | 0.991 | 阜成门 | 1.947 | 虎坊桥 | 0.946 |

| 慈寿寺 | 6.729 | 车公庄 | 2.797 | 大钟寺 | 2.234 | 木樨地 | 2.155 | 湾子 | 3.269 |

| 公主坟 | 3.747 | 花园桥 | 1.733 | 五道口 | 1.282 | 长椿街 | 6.280 |

新窗口打开

3.4 研究方法与模型构建

3.4.1 变量设定 为考察轨道站点合理步行范围内一系列建成环境因素与该站点乘车率(ride)之间的关系,本文选取了涉及轨道站点特征(tranfe,initial,tranpos,exit)、可步行性特征(turn,cross,landuse)、地面交通特征(busstop,strgrid,trafjam,bike)等方面的11个解释变量代入GARCH模型进行分析(表3)。Tab. 3

表3

表3变量定义

Tab. 3Definition of variables

| 变量 | 定义 |

|---|---|

| ride | 轨道站点的相对乘车率。用工作日早高峰时段轨道站点一卡通进站刷卡次数(人次)与前一天夜间时段合理步行范围内标准化处理后的“宜出行”定位点数(个)的比值表示 |

| transfe | 轨道站点是否属于换乘站。用虚拟变量表示,其中,1表示该站是换乘站,0表示该站不是换乘站 |

| initial | 轨道站点是否属于始发站。用虚拟变量表示,其中,1表示该站是始发站,0表示该站不是始发站 |

| tranpos | 轨道线路的换乘率。用相邻3个轨道站点范围内的换乘站数表示(个) |

| exit | 轨道站点的出入口数(个)。经修正后统计得到 |

| turn | 合理步行范围内主要居住小区到轨道站点的平均转折次数 |

| cross | 合理步行范围内的路口密度。用合理步行范围内路口数(个)与合理步行范围面积(km2)的比值表示 |

| landuse | 合理步行范围内的土地利用混合度。利用公式(1)计算得出 |

| busstop | 合理步行范围内的公交车站密度。用合理步行范围内公交车站数(个)与合理步行范围面积(km2)的比值表示 |

| strgrid | 合理步行范围内的路网密度。用合理步行范围内车行道总长度(m)与合理步行范围面积(km2)的比值表示 |

| trafjam | 工作日早高峰时段合理步行范围的道路拥堵程度,用早高峰时段合理步行范围内拥堵路段长度(m)与合理步行范围内车行道路总长度(m)的比值表示。 |

| bike | 合理步行范围内的ofo小黄车订单数。用早高峰时段在样本站点200 m半径范围内结束行程的ofo小黄车平均订单数表示 |

新窗口打开

3.4.2 模型选择 1986年,Bollerslev在Engle 1982年的ARCH模型基础上提出了广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH)。GARCH模型是对普通最小二乘法模型(ordinary least square, OLS)的进一步优化,它不仅能够对非正态分布的变量进行分析,还可以解决因OLS模型中的残差存在异方差而导致结果不稳定的问题,适用于数据量不大时波动性的分析和预测[60,61,62]。

首先,利用雅克—贝拉统计量(Jarque-Bera)对各变量进行正态分布检验。其中,若偏度和峭度分别为0和3,则表示变量符合正态分布。如表4所示,绝大部分变量的偏度和峭度远离0和3,故不符合正态分布规则。另外,根据雅克—贝拉统计量的检测,若拒绝原假设(原假设为接受正态分布),则表明数据不属于正态分布。由表4可知,所有数据——特别是乘车率(偏度和峭度的值分别为1.21和3.53)——都显著拒绝了原假设,即再次证明各变量不符合正态分布。所以用基本的OLS模型不能得到稳健的结果。另外,由于本文中因变量为实值而非(0, 1)来表示,故也无法使用probit或logit模型。

Tab. 4

表4

表4误差正态性检验结果

Tab. 4Normal distribution test results of Jarque-Bera

| 平均值 | 中位值 | 最大值 | 最小值 | 标准偏差 | 偏度 | 峭度 | JB检测 | 或然率 | 总和 | 总平方和 | 样本量 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ride | 9.85 | 6.91 | 28.57 | 1.79 | 6.96 | 1.21 | 3.53 | 11.23 | 0.00 | 433.34 | 2085.37 | 44 |

| transfe | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.41 | 1.46 | 3.15 | 15.78 | 0.00 | 9.00 | 7.16 | 44 |

| initial | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.21 | 4.36 | 20.05 | 672.49 | 0.00 | 2.00 | 1.91 | 44 |

| tranpos | 4.61 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 2.28 | 0.00 | 2.26 | 1.01 | 0.60 | 203.00 | 224.43 | 44 |

| exit | 3.82 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.32 | 0.52 | 4.10 | 4.25 | 0.12 | 168.00 | 74.55 | 44 |

| turn | 0.65 | 0.66 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.44 | 2.56 | 1.75 | 0.42 | 28.74 | 10.85 | 44 |

| cross | 9.85 | 6.91 | 28.57 | 1.79 | 6.96 | 1.21 | 3.53 | 11.23 | 0.00 | 433.34 | 2085.37 | 44 |

| landuse | 0.60 | 0.61 | 0.83 | 0.35 | 0.12 | -0.02 | 2.26 | 1.00 | 0.61 | 26.40 | 0.61 | 44 |

| busstop | 4.75 | 4.66 | 10.94 | 1.58 | 2.01 | 0.91 | 4.02 | 8.01 | 0.02 | 209.12 | 173.89 | 44 |

| strgrid | 5.11 | 4.96 | 9.06 | 2.41 | 1.64 | 0.58 | 2.72 | 2.64 | 0.27 | 224.64 | 115.22 | 44 |

| trafjam | 0.21 | 0.22 | 0.41 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 2.10 | 1.52 | 0.47 | 9.46 | 0.47 | 44 |

| bike | 68.39 | 48.65 | 216.3 | 1.86 | 58.64 | 0.94 | 3.02 | 6.48 | 0.04 | 3009.31 | 147878.4 | 44 |

新窗口打开

然后,本文使用ARCH LM方法检测数据是否存在ARCH效应。如果不存在,则可以使用OLS模型分析数据。如果存在,则应该使用GARCH模型,如继续使用OLS模型进行分析会导致结果的不稳定[63]。表5显示“概率”是显著的(0.009),即表示结果拒绝原假设,因此存在ARCH效应。数据残差存在异方差,则应使用GARCH模型。

Tab. 5

表5

表5自回归条件异方差LM检测结果

Tab. 5Test results of ARCH LM

| F检验统计量 | 4.495 | 概率(3, 37) | 0.009 |

|---|---|---|---|

| 样本数可绝系数 | 10.952 | 卡方概率(3) | 0.012 |

新窗口打开

3.4.3 GARCH模型的构建 结合轨道站点工作日早高峰时段的一卡通进站刷卡数据和合理步行范围内同一时段的相对人口数据值所得到的潜在通勤者在轨道站点的乘车率,本文使用GARCH模型来检测相对乘车率:

约束条件为:

式中:mride表示为早高峰轨道站点的相对乘车率;transfe为是否属于换乘车站;initial为是否属于始发站;tranpos为轨道线路的换乘率;exit为轨道站点的出入口数;turn为小区—站点转折次数;cross为交叉路口密度;landuse为土地利用混合度;busstop为公交车站密度;stgrid是路网密度;trafjam为早高峰道路拥堵程度;bike为ofo小黄车订单数;

在此,使用最大似然法则(Maximum Likelihood, ML)对GARCH模型进行计算。

4 回归结果分析与讨论

本文将“是否属于换乘站”“是否属于始发站”、“换乘概率”“站点出入口数”“小区—站点转折次数”“交叉路口密度”“土地利用混合度”“公交车站密度”“路网密度”“早高峰道路拥堵程度”和“ofo小黄车订单数”等11个解释变量与被解释变量“乘车率”进行回归分析(表6)。Tab. 6

表6

表6建成环境变量对轨道站点乘车率的回归结果

Tab. 6Regression results of built environment variables and station relative riding rate

| 变量 | 系数 | 标准误差 | Z检验统计量 | 概率 |

|---|---|---|---|---|

| ride | 2.5123 | 0.4603 | 5.4579 | 0.0000 |

| transfe | 0.5220 | 0.4165 | 1.2533 | 0.2101 |

| initial | 3.6168 | 1.3050 | 2.7716 | 0.0056 |

| tranpos | -0.3532 | 0.0734 | -4.8096 | 0.0000 |

| exit | 0.6308 | 0.1844 | 3.4214 | 0.0006 |

| turn | 0.3978 | 0.4432 | 0.8975 | 0.3694 |

| cross | 0.0022 | 0.0414 | 0.0532 | 0.9576 |

| landuse | -12.6295 | 1.3388 | -9.4335 | 0.0000 |

| busstop | 0.1950 | 0.0880 | 2.2156 | 0.0267 |

| strgrid | 0.2797 | 0.1625 | 1.7213 | 0.0852 |

| trafjam | 5.7032 | 1.5667 | 3.6404 | 0.0003 |

| bike | 0.0021 | 0.0019 | 1.0821 | 0.2792 |

新窗口打开

首先,在轨道站点特征方面,“是否为换乘站”与早高峰时段站点的“乘车率”之间没有显示出相关性。尽管相比常规站点,换乘站具有更好的通达性。但是,换乘站通常上下车的乘客较多,早高峰在换乘车站更容易出现排队和拥挤的情况,对通勤效率和乘车体验会产生一定负面影响。回归结果显示,“是否为始发站”和“乘车率”之间存在非常显著的正相关性。一般来说,始发站所在区域的轨道站点分布密度较小,即始发站周边通常没有其他轨道站点可供选择。另外,始发站多位于距离市中心较远的地区,与其他交通方式相比,轨道交通在通勤效率和稳定性方面具有明显的优势。因此,始发站周边居民选择轨道交通通勤的意愿更强。另外,“换乘概率”和站点“乘车率”存在显著的负相关性。换乘站数量越多,表示该站点的换乘概率越高;反之,则表示该站点的换乘概率越低。列车在换乘车站的客流变化较大,停靠时间也更长。这些都会对乘车环境和乘车效率产生一定负面影响。因此,通常情况下人们更愿意选择换乘次数少、步行路径短的路线。“站点出入口数”与“乘车率”在1%的置信区间内呈现出非常显著的正向关系。轨道站点设置更多的出入口,能够提高站点的便捷度和乘客的接驳效率,使出行者更加方便快捷地进入站点乘车。

其次,在可步行性特征方面,“步行路径转折次数”和“交叉路口密度”均没有显示出与“乘车率”存在相关性。由此可见,合理步行范围内的步行条件对于以轨道交通方式通勤的就业者来说影响有限。一方面,通勤者首要考虑的是通勤方式的效率。相比其他通勤方式,当轨道交通在通勤成本、通勤效率以及便捷度等方面具有明显优势时,通勤者通常愿意为整个通勤链的最优化而承受局部不利因素的影响。另一方面,步行路径转折和交叉路口数量越多意味着该区域内地块开发尺度越小,而小尺度的地块能够营造出较好的慢行出行环境,从而有利于人们就近就业。因此,尽管较多的“步行路径转折次数”和较高的“交叉路口密度”在一定程度上会削弱步行者接驳轨道站点的效率,但不少就业者仍然倾向于选择轨道交通方式通勤。回归结果显示,“土地利用混合度”和“乘车率”在1%的置信区间内具有非常显著的负相关关系。不少职住平衡方面的研究显示,土地利用混合程度会对居民的就业—居住空间关系产生影响。当用地混合度较高时,既定区域内工作岗位和居住单元较为均衡,进而能够增加居民在本地就业的机会。在就近工作的情况下,就业者选择步行、骑车等慢行交通方式进行通勤的可能性更大。因此,高用地混合度会对轨道交通通勤产生间接的消极影响。而当用地混合度较低时,则表现为既定区域内工作岗位和居住单元的比例失衡,使得本地居民不得不到更远的地方就业。对于通勤者来说,通勤距离越长,轨道交通的优势越明显。

最后,在地面交通特征方面,“公交车站密度”与“乘车率”存在较为显著的正相关性。轨道站点周边更多的公交车站和线路意味着更多的通勤者能够从较远的地方通过公交车换乘轨道交通通勤,因此公交站点及线路密度对早高峰乘车率有一定积极影响。回归结果发现,“路网密度”与“乘车率”具有一定的正相关性,尽管机动车路网密度越高,道路对机动车的承载容量越大。但是根据唐斯定律的阐述,更多的道路并不能有效缓解交通拥堵,反而会对车流起到吸引作用进而造成更严重的拥堵。当既定区域内的地面交通状况较差时,部分通勤者会放弃机动车和公交车等地面机动交通工具,转而依靠轨道交通进行通勤。在1%的置信区间内,早高峰合理步行范围内的“道路拥堵程度”与“乘车率”存在显著的正相关性。与“路网密度”的情况相似,当区域内地面交通状况较差时,通勤者倾向于选择其他交通方式来规避拥堵路段,提高通勤效率。因此,合理步行范围内的地面交通状况与人们在该站点的乘车率成反比。此外,“ofo小黄车订单数”与“乘车率”之间没有显示出相关性。一方面,共享单车在一定程度上能够解决接驳轨道站点“开始一公里”和“最后一公里”的问题,进而对轨道交通通勤起到促进作用。而另一方面,共享单车的出现也会吸引部分原轨道交通通勤者,尤其是短距离就业者换乘共享单车通勤。因此,共享单车接驳与轨道交通通勤行为的关系是复杂的。

5 结论

本文以北京市44个轨道站点为例,分析了轨道站点合理步行范围内轨道站点、可步行性、地面交通等方面建成环境因素与轨道交通通勤行为之间的关系。其中,根据相关文献中的问卷调查数据统计结果划定了轨道站点的合理步行范围。考虑到本研究的空间尺度较小,利用大数据方法抓取比手机信令数据精确度更高的“宜出行”定位数据,并结合一卡通刷卡数据得到工作日早高峰时段轨道站点的相对乘车率,以此反映不同站点间通勤的行为差异。基于解释变量和相对乘车率数据的非正态分布特征以及消除残差对分析结果造成的不稳定性影响,通过建立GARCH模型对建成环境和乘车率进行分析。研究结果显示,轨道站点的始发站属性与站点乘车率存在显著正向关系,而换乘站属性与站点乘车率的关系并不明确。站点所在线路的换乘概率与早高峰时段的乘车率负相关,轨道行程中频繁的换乘会对通勤者的乘车行为产生消极影响。本文分析,出入口数量更多的轨道站点早高峰乘车率也比较高,多出入口布局能够使轨道交通出行者更加方便快捷地进入车站,有利于提高通勤者的出行便捷度和出行效率。

另外,合理步行范围内反映可步行性特征的路径转折次数和交叉路口数对轨道交通通勤行为的影响比较有限。在轨道交通高效出行的优势下,通勤者能够容忍或接受步行接驳轨道站点过程中的一些微观不利因素。然而,土地利用混合程度与乘车率显著负相关,用地混合度高的区域职住相对更加平衡。在更多的居民能够就近就业的情况下,不少就业者会选择步行和骑车的方式通勤,轨道交通通勤出行量会因此受到影响。相比之下,轨道交通更适于中长途通勤。

最后,回归结果显示合理步行范围内的公交站点密度与该站点乘车率之间存在一定的正向关系,轨道站点周边更多的公交车站及线路意味着站点具有更大的潜在服务范围。而基于ofo小黄车的骑行特征,发现共享单车接驳与早高峰时段轨道交通通勤之间的关系并不明确。共享单车在提高轨道站点接驳效率的同时也会促使一部分短距离通勤者直接依靠共享单车进行通勤。早高峰时段地面交通状况与轨道交通的乘车率存在的负相关性表明,在地面交通状况较差时,轨道交通方式对于通勤者具有较大的吸引力。

随着城市人口的增加以及居民出行频率的提高,大城市的交通承载力面临着越来越严峻的挑战。鼓励人们采取轨道交通等公共交通方式出行是促进城市可持续发展的有效举措。综上所述,通过合理布局和增加轨道站点出入口、提高换乘站点内的换乘便捷度、改善站点内的乘车环境等措施,能够有助于鼓励人们以轨道交通的方式通勤。此外,根据轨道站点及其周边地区的特征合理布设共享单车,比如在始发站点合理步行范围外居住人口较多的区域放置单车能够提高站点的服务范围,进而促进更多就业者利用轨道交通通勤。鉴于轨道交通与机动车两种通勤方式之间存在一定可替代性,通过政策和法规手段提高私人机动车的持有和使用成本,在一定程度上能够转变有车通勤者的出行方式。

The authors have declared that no competing interests exist.