, 史钊源, 韩增林

, 史钊源, 韩增林 , 田闯

, 田闯辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心,大连 116029

Spatio-temporal difference and influencing factors of environmental adaptability measurement of human-sea economic system in Bohai Rim region

LIBo , SHIZhaoyuan, HANZenglin

, SHIZhaoyuan, HANZenglin , TIANChuang

, TIANChuang通讯作者:

收稿日期:2017-09-19

修回日期:2018-03-21

网络出版日期:2018-06-25

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (1930KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

20世纪70年代开始,人类应对全球气候变化相继提出“预防、阻止、减缓”等概念,直至目前的“适应性(Adaptability)”被广泛研究并被普遍认同[1]。全球多项重大科学计划IPCC、IHDP、IGBP都将适应性作为人类应对全球变化的重要准则[2,3],同时适应性战略也出现在各发达国家的政策体系制定中。2013年欧盟实施《欧盟适应气候变化战略》,填补知识与行动差距,提高内部地区和地方不同层级之间应对气候变化的能力,跟进气候变化适应行动计划,并在适应性风险管理和部门政策规划等方面进行了卓有成效的科学实践探索[4]。最初国外对适应性的研究集中在自然科学[5,6]、社会科学[7]和全球变 化[8]领域,探讨适应性内涵[9,10]、适应性框架[11]、适应性测度[12]和适应性策略研究[13]等方面。20世纪90年代以后中国****相继在农户生计[14]、旅游发展[15]、城市景观[16]以及产业系统[17]等视角下对适应性进行具体研究,并将适应性研究范围从自然适应性[18]扩展到对区域生态经济耦合系统的适应性领域[19]、适应性目标从弊害适应转向趋利适应、适应机制从被动适应转向主动适应、适应时效从应急适应向中长期适应延长[20]。适应性已然成为全球地理学、生态学、环境科学等相关学科及交叉学科的重点研究方向[19]。人文科学领域多认为适应性是系统的内在属性,独立于扰动而存在,属于状态量的范畴,可以理解为主体与对象之间此消彼长的权衡作用[21]。适应是一种过程量,适应是适应性的功能和行为,与适应对象的现状有密切联系。吴传钧院士早于1979年“地理学的昨天、今天和明天”中明确提出地理学核心议题是“人地系统”[22],地理学的研究从陆域向海域系统进发,只有深刻地认识到人海关系地域系统研究的重要性,才能使经济地理理论和内容更臻完善,作为人地系统的组成和扩展部分成为沿海城市可持续发展的重要命题。韩增林等把人海关系地域系统理解为由各种自然和人文要素及相互间非线性作用形成的复杂系统,且要素间通过非线性作用相互联系,形成功能实体,即各个不同层次的子系统[23]。综合适应性以及人海经济系统[24]的内涵,认为人海经济系统环境适应性是根据海洋产业发展现状、发展阶段以及所处的海洋自然、资源、科技、教育、文化、法规制度、政策等环境的变化对人海经济系统未来可能出现的状况及发展目标等进行调整,通过科学测度和调控,提高海洋经济和环境的适应能力。鉴于海洋经济发展具有动态性,且长时序演进分析仍比较薄弱,因此从适应性视角探究人海经济系统环境适应性的时空演变、类型分异和影响因素,不但可以充实海洋经济地理自身的研究内容,而且可以将人地关系研究及区域可持续发展研究推向纵深。

2 研究方法和数据来源

2.1 研究区域与数据来源

环渤海地区是指由环绕着渤海全部及黄海部分沿岸地区所组成的广大区域,地处115°42′E~125°42′E、35°04′N~42°08′N,包括天津、大连、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛、秦皇岛、唐山、沧州、滨州、东营、潍坊、烟台、威海、青岛和日照共17个沿海城市(图1)。环渤海地区占全国海岸线长度的38.47%,创造了2016年全国34.5%的海洋生产总值,一度超越了长三角和珠三角地区发展成为中国沿海经济增长“第三极”。然而,伴随着劳动、资金、技术等生产要素不断向沿海地区集聚,“人”与“海”,“陆”与“海”之间的矛盾日益凸显,环渤海地区人口集聚和沿海工业发展带来了陆源污染物入海量剧增,海洋污染加重,海洋灾害频繁,海平面上升导致滨海地区海水入侵,以及沿海湿地和海洋保护区面积日益萎缩等生态破坏导致近海资源环境承载力不断降低;海洋资源过度开发且未能有效寻求新的可替代资源导致了可利用资源匮乏;过度依赖海洋资源而形成的产业结构,新型多样性经济结构未成熟,海洋科技创新不足,基础设施支撑力不足等威胁着沿海地区经济的稳定性和持续性。可见这种“不适应性”已成为阻碍海洋经济与环境协调发展的重要因素。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1环渤海地区区位

-->Fig. 1The location of the Bohai Rim region

-->

研究数据来自2000-2015年《中国城市统计年鉴》《中国海洋统计年鉴》《中国港口统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》以及各省市统计年鉴和统计公报。

2.2 人海经济系统环境适应性指标体系

纵观适应性研究思路,主要从“谁或什么适应”“适应什么”“适应如何产生”3个问题展开。同样在人海经济系统环境适应性研究中也从3个问题展开,人海经济系统是适应主体,可以是产业内外部的生产、交换、分配和消费或者是人海经济系统的实践、运行与结构;人海环境系统是适应对象,可以是海洋资源储量、海洋生态环境质量、对不利影响或脆弱性的响应,也可以是对机遇的响应、对当前实际发生的生态环境或对未来预测的环境条件的响应;在复杂系统中交互胁迫的适应性因素是适应行为,可以是对过程或后果与条件的适应,可以是自发的、胁迫的或计划的,通过感知适应性敏感程度、稳定状态、组织和更新系统行为响应等产生适应行为和结果。以上构成了人海经济系统环境适应性的概念框架。具体表现为在人海经济系统环境适应性的总体目标下,人海经济系统在敏感性—稳定性—响应等因素交互胁迫中,不断做出环境适应性调整与选择的行动。其中,敏感性(sensitivity)是指系统受周边环境潜在的或显现的胁迫和扰动的正反作用的程度,适应性与敏感性呈反向关系;稳定性(stability)是指系统内外发展环境发生变化时能够吸收干扰、保持原有状态的能力,适应性与稳定性呈正向关系;响应(response)是指系统应对外界变化时所形成的调节与反馈效应[25],表征系统的应对干扰和自组织更新的能力,作为先与干扰而存在的一种系统固有属性,是在系统胁迫中趋利避害的调整能力和应对能力,区别于系统响应之后的有预见性的适应性结构重组过程。遵循指标选取的代表性和可获取性,从敏感性—稳定性—响应3方面构建人海经济系统环境适应性评价指标体系(表1)。部分数据需要计算所得,包括:

Tab. 1

表1

表1环渤海地区人海经济系统环境适应性评价指标体系

Tab. 1Environmental adaptability indicators of human-sea economic system in Bohai Rim region

| 系统层 | 准则层 | 指标层(方向) | 指标含义 | 权重 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 人海经济系统环境适应性 | 人海经济系统适应性 0.531 | 敏感性 0.367 | X1海洋产业区位熵(+) | 表征海洋产业集聚水平 | 0.029 |

| X2海岸线经济密度(+) | 表征海洋经济发展潜力 | 0.023 | |||

| X3外贸依存度(-) | 表征海洋经济的对外贸易依存度 | 0.021 | |||

| X4旅游外汇收入占旅游总收入比重(-) | 表征滨海旅游对外依赖度 | 0.013 | |||

| X5沿海港口码头泊位数(+) | 表征港口建设水平 | 0.023 | |||

| X6渔业总产值(-) | 表征渔业发展状况 | 0.015 | |||

| X7城市人口密度(+) | 表征沿海城市人口潜力 | 0.035 | |||

| 稳定性 0.285 | X8非渔海洋产业系统结构转换率(+) | 表征反映海洋非渔产业综合素质 | 0.008 | ||

| X9海洋产业结构转换率(+) | 表征反映海洋产业综合素质 | 0.036 | |||

| X10财政自给率(+) | 表征财政支持力 | 0.025 | |||

| X11市场组织结构指数(+) | 表征沿海城市市场化发展水平 | 0.020 | |||

| X12金融机构存贷总额占GDP比重(+) | 表征沿海城市金融规模状况 | 0.029 | |||

| X13产业结构高级化系数(+) | 表征沿海城市产业结构状况 | 0.004 | |||

| X14三产产业化系数(+) | 表征沿海城市三产发展状况 | 0.028 | |||

| 响应 0.348 | X15每万人在校大学生数(+) | 表征沿海城市人才支持力 | 0.039 | ||

| X16人均固定资产投资(+) | 表征区域经济再生力与推动力 | 0.028 | |||

| X17城镇居民登记失业人数(-) | 表征反映劳动力的应对能力 | 0.012 | |||

| X18科教投资占财政支出比重(+) | 表征科技教育的支撑力 | 0.032 | |||

| X19人均实际利用外资(+) | 表征沿海城市利用外资水平 | 0.024 | |||

| X20港口货物吞吐量(+) | 表征港口建设应对能力 | 0.050 | |||

| X21医院、卫生院床位数(+) | 表征沿海城市基础设施响应能力 | 0.035 | |||

| 人海环境系统适应性 0.469 | 敏感性 0.260 | X22工业废水排放密度(-) | 表征沿海城市污染状况 | 0.011 | |

| X23工业SO2排放密度(-) | 表征沿海城市污染状况 | 0.025 | |||

| X24工业固体废物产生密度(-) | 表征沿海城市污染状况 | 0.009 | |||

| X25人均海水养殖面积(-) | 表征海洋生物资源丰度 | 0.050 | |||

| 稳定性 0.337 | X26建城区绿化覆盖率(+) | 表征反映沿海城市环境状况 | 0.008 | ||

| X27人均公共绿地面积(+) | 表征反映沿海城市环境状况 | 0.027 | |||

| X28人均滩涂面积(+) | 表征海洋空间资源状况 | 0.043 | |||

| X29人均海岸线长度(+) | 表征海洋空间资源状况 | 0.063 | |||

| X30人均海域面积(+) | 表征海洋空间资源状况 | 0.067 | |||

| X31环境质量指数(+) | 表征反映沿海城市环境状况 | 0.019 | |||

| 响应 0.403 | X32沿海地区污染治理竣工项目(+) | 表征海洋环境治理力度 | 0.016 | ||

| X33工业固体废弃物综合利用率(+) | 表征海洋环境循环更新能力 | 0.027 | |||

| X34市外支持力度(+) | 表征海洋环境政策调控能力 | 0.048 | |||

| X35海洋自然保护区个数(+) | 表征海洋生态建设响应能力 | 0.031 | |||

| X36环境治理投资占GDP的比重(+) | 表征海洋环境调整能力 | 0.029 |

新窗口打开

① X1为地区海洋生产总值占全部地区比例/地区GDP占全部地区比例;

② X8 =

③ X9计算公式同X8,Ni和G分别为海洋生产总值和地区GDP的年均增长率;K是海洋生产总值/地区GDP;

④ X11用工业总产值/工业企业总数表征;

⑤ X13用信息传输、计算机服务、软件业单位、交通运输、仓储和邮政业单位从业人员数总和/制造业和采矿业单位从业人员总和表征;

⑥ X31 =

⑦ X34:沿海城市是中国深化改革的前沿阵地,依据各沿海城市受政策倾斜的程度进行定性打分,分别对国家试点城市、省级重点城市和一般城市赋予3、2、1的分值[17]。

2.3 熵权TOPSIS法

熵权TOPSIS法是熵权法和TOPSIS法的组合。熵权法依托决策信息量提高指标分辨率,反映指标数据中的隐含信息[26]。TOPSIS模型即为“逼近理想解排序方法”,适用于解决有限方案中多目标决策问题的综合评价法。基于熵权法改进的TOPSIS模型能很好的消除主观赋权对分析结果的影响[27]。计算敏感性、稳定性和响应指数,为提高测度结果客观性结合均方差赋权法[25]计算系统层和准则层指标权重,通过加权求和法分别得出各系统层以及人海经济系统环境适应性得分。通过指标权重分析(表1),对人海经济系统适应性影响较大的是港口货物吞吐量(0.050)、每万人在校大学生数(0.039)、海洋产业结构转换率(0.036)、城市人口密度(0.035)、医院、卫生院床位数(0.035)、科教投资占财政支出比例(0.032),表明环渤海地区人海经济系统的发展深受内生和外向的双重胁迫作用,有来自港口、海洋产业等内生因子应对外界发展环境变化的自我调整能力和学习能力,有来自于海洋科技、教育、医疗卫生等外向基础设施的支撑。对人海环境系统适应性影响较大的是人均海域面积(0.067)、人均海岸线长度(0.063)、人均海水养殖面积(0.050)以及市外支持力度(0.048),表明环渤海地区人海环境系统适应性也受内外双重影响,人海环境系统的空间资源供给和生态本底条件使人海环境系统在发生变化时保持原有状态,而政府指向又把人海环境系统摆在了相对优先的位置,加强了人海环境系统的响应能力。可见,人海经济系统环境适应性既是对系统自身的组织与更新,同时也是应对系统外部风险和冲突的防治与调整。

2.4 协整检验

运用经典回归模型建立非平稳变量的回归方程是无意义的,非平稳变量之间是协整(cointegration)情况除外,因此通过协整检验用以确定人海经济系统环境适应性同各影响因素之间的长期稳定关系。通过单位根(ADF)法检验各变量的平稳性,在判断协整关系存在的基础上进行检验变量外生性的Granger分析,再通过E-G两步法检验人海经济系统环境适应性同各影响因素之间的长期均衡关系,并应用误差修正模型(ECM)对变量之间短期失衡加以纠正,最终确定协整回归参数[25, 28]。3 结果与分析

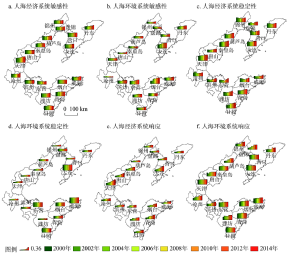

3.1 敏感性时空差异

人海经济系统敏感性。环渤海地区人海经济系统敏感性保持平稳态势(图2a),表明人海经济系统自身不断发展,结构和功能更趋完善,在应对各种经济压力和风险时是可控的。同时环渤海地区人海经济系统敏感性变异系数仅为0.125,地区差异较小,具有相似性。天津人海经济系统敏感性明显高于其他地区且上升趋势明显,表明天津作为中国首批沿海开放城市,在海洋经济、港口建设、对外交流能力以及劳动力支撑的作用下,海洋经济已经具有一定的规模和实力。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22000-2014年环渤海地区人海经济系统环境适应性要素时空差异

-->Fig. 2Spatio-temporal difference of environmental adaptability elements of human-sea economic system in Bohai Rim region from 2000 to 2014

-->

人海环境系统敏感性。人海环境系统敏感性总体小于人海经济系统敏感性但上升趋势明显,可见人海环境系统敏感性趋于向好(图2b)。大连、烟台人海环境系统敏感性高且快速上升,表明两地海洋环境质量明显提升,工业污染排放得到了有效的控制,海洋生态文明建设效果显著。人海环境系统敏感性变异系数为0.402,地区差异相对较大,呈现南北高、中间低的“哑铃形”分布状态,区域特性鲜明。山东省人海环境系统敏感性最高,辽宁省次之,天津市和河北省的人海环境系统敏感性最低,特别是河北省人海环境系统抵御环境内外变化和扰动的能力较差,缺乏对生态风险的感知能力,工业污染排放量居高不下,海水养殖面积范围扩大威胁到海洋生物资源丰度和海洋自然再生产能力。

3.2 稳定性时空差异

人海经济系统稳定性。人海经济系统稳定性明显高于人海环境系统稳定性,除天津、日照外,其余城市人海经济系统稳定性都在“U”型变化趋势下缓慢上升(图2c)。由于人海经济系统稳定性在2008年经济危机发生前后,传统海洋产业结构、财政支持力度、金融规模以及市场化发展水平等都遭受了风险扰动,降低了人海经济系统的稳定性。环渤海地区人海经济系统稳定性变异系数为0.256,指数分布较为集中,地区差异相对较小。人海环境系统稳定性。人海环境系统稳定性大致保持平稳(图2d),部分地区略有上升。地区变异系数为0.645,区际差异较大,呈东高西低、南高北低的发展态势,与环渤海地区生态本底条件相关,威海、大连、东营、日照、烟台地区人海环境系统稳定性高于其他地区,人均占有海洋生态资源丰裕,环境质量指数较高,为人海环境系统保持稳定提供了保障。锦州、沧州和天津是人海环境系统稳定性最差的城市,沧州和锦州同为工业城市,很难具有较好的人海环境系统稳定性,容易受到海洋产业、海洋环境变化以及海洋灾害等的扰动。天津人海经济系统稳定性领先,而人海环境系统稳定性却比较落后,可见天津海洋经济的发展破坏了人海环境系统的稳定性,人均占有海岸线、海域面积以及绿地、滩涂面积等海洋空间资源较低,人海环境系统生态供给乏力,暴露于各种潜在的环境风险之中,急需加大海陆污染的综合防治,发展健康的人海环境。

3.3 响应时空差异

人海经济系统响应。人海经济系统响应能力弱于人海环境系统响应能力,但呈明显良性发展趋势(图2e),其变异系数为0.437,表明环渤海地区人海经济系统响应能力地区差异比较大,呈现“极差化”分异特征。人海经济系统响应与地区的海洋经济状况成正向关系,天津、大连、青岛响应能力高于其他地区且快速上升,一方面说明该区港口建设、人才技术支持以及科教投入等的经济响应能力高于其他地区,同时也表现出海洋经济响应的区际交流和联动作用弱,因而应在错位发展的基础上充分发挥海洋经济“增长极”的辐射带动效应。人海环境系统响应。环渤海地区人海环境系统响应能力小幅上升(图2f),部分地区的人海环境系统响应能力保持不变。葫芦岛、盘锦、滨州、沧州、潍坊的人海环境系统响应能力低,但增长趋势明显,随着政策倾斜、海洋自然保护区的建设以及污染治理投资和竣工项目的实施使人海环境系统在应对当前和潜在的生态风险时,可以发挥更好的自我存续和调节能力。人海环境系统响应变异系数为0.242,表明环渤海地区人海环境系统响应能力地区差异较小,各沿海城市人海环境系统在污染治理、政府参与以及在生态保护与修复等方面的调控力度相差不大,下一步应重点提升海域资源开发历史较长的沿海城市的响应能力。

3.4 适应性时空差异

人海经济系统适应性。环渤海地区人海经济系统适应性2000-2014年间缓慢上升,无明显起伏波动且特征趋势不明显(图3a),海洋经济门户区位优势未显现,未来有巨大的发展潜力。变异系数为0.213,可见环渤海地区人海经济系统适应性区域差异较小,天津人海经济系统适应性最好,海洋经济基础雄厚,其次是大连、青岛和秦皇岛,其他沿海城市人海经济系统适应性指数几乎都在一个水平梯度,需要寻求更多的发展机会。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图32000-2014年环渤海地区人海经济系统与人海环境系统适应性时空差异

-->Fig. 3Adaptability spatio-temporal difference of human-sea economic system and human-sea environment system in Bohai Rim region from 2000 to 2014

-->

人海环境系统适应性。环渤海地区人海环境系统适应性2000-2014年间缓慢上升,几乎和人海经济系统适应性保持相同的发展态势(图3b),人海环境系统适应性变异系数为0.316,比人海经济系统适应性的地区差异明显,呈现出南高北低的特征。在人海环境系统适应性目标上,大连和山东省普遍更能够应对各种生态风险,为海洋经济深度发展提供动力支撑和供给保障。

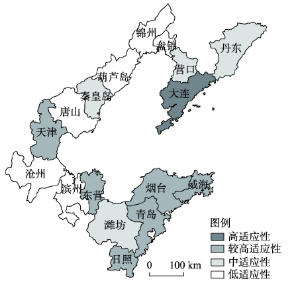

3.5 人海经济系统环境适应性类型划分

环渤海地区人海经济系统环境适应性在2000-2014年间呈现缓慢上升趋势(图2c),为了具体解释环渤海地区人海经济系统环境适应性差异,通过聚类分析[29]将环渤海地区人海经济系统环境适应性进行类型划分(图4)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4环渤海地区人海经济系统环境适应性类型划分

-->Fig. 4Classification of environmental adaptability of human-sea economic system in Bohai Rim region

-->

高适应型城市(0.536)是大连。大连2000-2014年人海经济系统环境适应性平均值为0.536,明显高于其他沿海城市,由于大连人海经济系统与人海环境系统的适应性双高且协同发展,使大连成为环渤海地区人海经济系统环境适应性最高的城市。

较高适应性城市(0.442~0.482)包括:天津、烟台、青岛、日照、东营、威海。尽管此类城市人海经济系统环境适应性持续上升,但其人海经济系统与人海环境系统未保持协调发展态势。从行政区域上分析,除天津外,其余较高适应性城市都集聚在山东省,可见山东省在适应性集群发展方面优势突出。

中适应性城市(0.346~0.380)包括:秦皇岛、潍坊、营口和丹东。潍坊、营口、丹东人海经济系统和人海环境系统和谐发展,整体中等偏弱;秦皇岛地区在人海经济系统适应性上具有比较优势,今后应注意在人海环境系统的健康阈值内开展海洋经济活动。

低适应性城市(0.303~0.326)包括:唐山、葫芦岛、滨州、盘锦、沧州和锦州。唐山和沧州属于高人海经济系统适应性低人海环境系统适应性城市,二者位于“首都经济圈”范围内,在京津经济外溢效应下的海洋环境发展趋于脆弱;滨州为低人海经济系统适应性高人海环境系统适应性城市,海洋资源环境供给充足的滨州仍然有很大的海洋经济发展空间;盘锦、葫芦岛、锦州属人海经济系统与人海环境系统适应性双低的城市,迫切需要海洋产业结构转型,创造良性共生的适应性环境。总之,低适应性城市应针对不同的适应性弱势系统,分类具体调控人海经济系统与人海环境系统相互作用过程中的“不适应性”。

4 人海经济系统环境适应性的影响因素

选取海洋产业区位熵代表海洋经济发展水平、外贸依存度代表海洋经济对外交流能力、沿海港口码头泊位数代表港口建设水平、财政自给率代表政府调控力、每万人在校大学生数代表人才支持力、环境质量指数代表海洋环境管理力度、科教投资占财政支出比例代表科学技术因素,定量识别人海经济系统环境适应性的影响因素。通过对面板数据进行相关性验证,得到人海经济系统环境适应性的影响因素中海洋经济发展水平、政府调控力以及科学技术因素的相关性(Pearson)系数分别为0.33、0.526、0.154,相关性不强,其余影响因素的Pearson系数均在0.6~0.8之间,属于强相关关系,所以刨除弱相关性因素的影响。为避免伪回归,在Eviews 7.2软件中对4个解释变量进行ADF检验,验证了在一阶差分后各变量同阶单整,对残差进行ADF检验后确定了协整关系的存在。对误差修正模型进行Granger分析,得到在滞后一阶时的海洋经济对外交流能力(X1)、港口建设水平(X2)、人才支持力(X3)和环境管理力度(X4)与人海经济系统环境适应性(Y)互为granger原因,由此运用OLS回归参数估计,结果如下:

Y = 0.023X1+0.021X2+0.015X3+0.115X4-0.319

式中:解释变量X1、X4 的检验值在1%水平下效果显著;X2 在5%水平下效果显著;X3在10%水平下效果显著。

4.1 海洋环境管理力度

海洋环境管理力度对人海经济系统环境适应性起正向主导作用,影响系数高达0.115,是最低值人才支持力0.015的7.7倍,表明研究区重视海洋生态文明建设,近些年实施海洋环境污染损害生态补偿、减排防污试点、海陆污染综合治理等方面效果显著,一定程度控制了人海经济系统发展对人海环境系统带来的压力。4.2 海洋经济对外交流能力

海洋经济对外交流能力对人海经济系统环境适应性的作用强度为0.023,表明海洋经济的国际交流能力可带动人海经济系统环境适应性的发展,虽然海洋经济对外交流能力对于人海经济系统是一个负向指标,提高了人海经济系统对外资、外贸以及旅游外汇的依存度。但综合来看,对于人海经济系统环境适应性,海洋经济的国际化拉动沿海城市贸易口岸的增加、海外技术资金流入、国际集装箱吞吐与临港工业的发展,天津在2008年金融危机之前的外贸依存度高达118.5%,曾一度拉动天津海洋经济的飞速发展,可见海洋经济对外交流能力直接外向牵动适应性的调整。4.3 港口建设水平

回归结果显示港口建设水平每提高1个单位,人海经济系统环境适应性提升0.023个单位,沿海港口建设水平的优化直接促进人海经济系统环境适应性的提升。在2015年全球港口货物吞吐量排名统计中天津港、青岛港、唐山港、大连港分别位列第5、第7、第8、第11名,环渤海地区港口建设规模日渐提高。继续加强环渤海沿岸城市港口群建设,优化港口建设布局,推进新港建设步伐,配套建设中小港口,搞好港口疏浚和码头配套设施,壮大以港口群为依托的现代临港产业是环渤海地区沿海城市走向港行强市的新适应机遇。4.4 人才支持力

人才支持力的影响系数为0.015,一定程度上驱动人海经济系统环境适应性的发展。海洋经济的发展吸引了越来越多的科技人才和专业技术人员,涉海人才队伍建设以及海洋科技教育基地为海洋产业现代化和海域环境优化提供了强大的智力资源。在知识经济时代,将更多的智力成果投入海洋生产中,是人海经济系统环境适应性的迫切需求。5 结论

从区域尺度上科学测度人海经济系统环境适应性,探讨人海经济系统应对不可避免的发展环境变化的能力,捕捉影响人海经济系统环境适应性的影响因素,则成为新常态背景下准确把握沿海城市开发方向与目标、陆海统筹、保持人海经济系统可持续发展的关键所在。运用熵权TOPSIS法分析适应性主体及适应性要素的时空差异,通过聚类分析和协整检验对2000-2014年环渤海地区人海经济系统环境适应性进行类型划分及影响因素分析,结论如下:(1)环渤海地区人海经济系统与人海环境系统的发展深受内源力和外向力的双重扰动作用,人海经济系统环境适应性既是对系统自身的全面组织和更新,同时也是应对系统外部风险和冲突的防治与调整。

(2)不同适应性要素时空分异特征显著。环渤海地区人海经济系统敏感性强且保持着较小的区域差异,相反人海环境系统敏感性弱且地区差异较大,呈现南北高,中间低的“哑铃形”分布状态;人海经济系统较为稳定且总体差异不大,除天津、日照外,其余沿海城市人海经济系统稳定性都呈现“U”型变化特征,人海环境系统稳定性差,呈现东高西低的发展态势;人海经济系统响应能力快速上升,并表现出“极差化”地区分异特征,人海环境系统响应能力较强,多数地区保持平稳发展态势,区际差异较小。

(3)人海经济系统适应性和人海环境系统适应性时空分异特征显著。环渤海地区人海经济系统适应性偏低但上升趋势明显,与人海环境系统适应性变化特征基本一致。人海环境系统适应性呈现南高北低的区域发展特征。

(4)环渤海地区人海经济系统环境适应性缓慢发展,可将其划分为四个梯度,其中高适应性城市(0.536)为大连;较高适应性城市(0.442~0.482)为天津、烟台、青岛、日照、东营、威海;中适应性城市(0.346~0.380)为秦皇岛、潍坊、营口和丹东;低适应性城市(0.303~0.326)为唐山、葫芦岛、滨州、盘锦、沧州和锦州。

(5)海洋环境管理力度、海洋经济对外交流能力、港口建设水平以及人才支持力是影响环渤海地区人海经济系统环境适应性的重要因素,其影响程度强弱为海洋环境管理力度>海洋经济对外交流能力>港口建设水平>人才支持力,并对人海经济系统环境适应性起正向驱动作用。

本文尝试将适应性引入人海经济系统的研究,解决人海经济与环境问题,为实现海洋经济可持续发展提供了一个新的研究范式;构建人海经济系统环境适应性的综合评估体系,侧重于敏感性—稳定性—响应过程的表征,规避了以往笼统的数据指标组织,为适应性进一步研究奠定了基础。由于适应性概念框架有待完善,市级单位海洋数据难以获取,对人海经济系统环境适应性研究也造成一定影响。此外,揭示环渤海地区人海经济系统环境适应性空间视角下的影响机制,并通过控制变量进行模拟优化与传导机理研究,提炼人海经济系统环境适应性预警对策是下一步的工作重点。

The authors have declared that no competing interests exist.