The theoretical cognition of the development law of China's urban agglomeration and academic contribution

FANGChuanglin收稿日期:2018-02-8

修回日期:2018-03-16

网络出版日期:2018-04-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (2658KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 中国正处在引领全球城市群研究与发展的新时代

城市群(Urban agglomeration)是指在特定地域范围内,以1个超大或特大城市为核心,由至少3个以上都市圈(区)或大城市为基本构成单元,依托发达的交通通信等基础设施网络,所形成的空间组织紧凑、经济联系紧密、并最终实现同城化和高度一体化的城市群体[1,2]。城市群是国家工业化和城镇化转型发展到高级阶段的产物。中国城镇化进程已步入快速发展阶段,2016年中国城镇化水平达到56.8%,高于世界同期平均水平约2.5个百分点,快速城镇化不仅决定着中国的未来,而且决定着世界城镇化的发展进程,按照城镇化发展的四阶段性规律判断[3],中国目前正处在城镇化快速成长的战略转型期,很快将告别城镇化中期阶段,进入城镇化后期的缓慢发展及质量提升阶段。顺应新型城镇化发展推动城市群建设,既是对国家做贡献,也是对世界做贡献。城市群是国家参与全球竞争和世界经济重心转移的重要承载体[4],全球城市群建设的真实意图在于迎接世界经济重心的多次转移,每一次转移都带来了大规模的工业化和城市化,进而催生出一批又一批城市群。具体表现为,18世纪后的工业革命使英国成为世界经济增长重心,推动形成了以伦敦至利物浦为轴线的英国伦敦城市群[5,6];19世纪世界经济增长重心转移到欧洲,推动形成了法国大巴黎城市群和欧洲西北部城市群[7,8];进入20世纪初期,世界经济增长重心从西欧转移至北美,推动在美国东北部和中部地区分别形成了北美大西洋沿岸(波士顿—纽约—华盛顿)城市群和北美五大湖城市群[9];进入21世纪初期,世界经济增长重心移向亚洲太平洋地区,日本首先在东部地区形成了以东京—大阪为轴线的日本太平洋沿岸城市群,中国正在形成和崛起长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群和京津冀城市群等世界级城市群和一系列国家级和地区级城市群[10,11,12]。

从全球城市群研究态势分析,采用文献计量法,选取近100年来全球城市群的研究文献约83332篇(其中,国外文献32231篇,国内文献51101篇)进行检索分析发现:自2000年以来,90%以上的全球城市群研究文献的作者为中国****,93%以上的全球城市群研究文献集中于中国城市群的研究。欧美等发达国家的城市群经过100多年发展,已进入成熟发展阶段,由于这些城市群面临的人口与资源环境压力小,存在的发展问题相应较少,目前研究主要侧重人文社会科学领域的研究;相反,中国等发展中国家的城市群大部分处在雏形阶段和快速成长阶段,发育时间短,成长速度快,面临的人口与资源环境压力大,存在的发展问题相应较多,目前研究主要侧重经济社会与生态环境协调问题等方面。从这种意义上来说,发展到21世纪,全球城市群的发展已经进入到“中国时代”,中国是21世纪全球城市群研究与发展的主战场,也是全球城市群问题集中爆发并亟待解决的主战场。

中国城市群作为中国新型城镇化的空间主体,是未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区,主宰着国家经济发展的命脉。在“一带一路”建设过程中,全国95%以上的城市群处在丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路上,这使得中国城市群成为“一带一路”建设的主阵地,其发展深刻地影响着中国的国际竞争力。为了迎接全球城市群发展进入中国新时代的到来,并肩负起世界经济重心转移承载地的历史使命,国家“十一五”、“十二五”、“十三五”三个五年规划纲要连续15年把城市群作为推进新型城镇化的空间主体,党的“十七大”、“十八大”、“十九大”报告连续15年把城市群作为新的经济增长极,《国家主体功能区规划》把城市群作为重点开发区和优化开发区,2013年底召开的首次中央城镇化工作会议和《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》也把城市群作为推进国家新型城镇化的空间主体,提出以城市群为主导,构建大中小城市与小城镇化协调发展的城镇化新格局。

中国城市群研究与建设的经验与模式正在被全球城市群建设所效仿和借鉴。2018年1月26日,国家自然科学基金重大项目组邀请了香港大学叶嘉安院士就中国特大城市群发展等问题做了特邀报告,报告指出,中国城市群的研究正在引领着世界城市群的研究与发展,美国正在向中国学习城市群建设的经验和模式,美国提出要建设新的城市群,英国也在开始学习中国建设新的城市群,印度学习中国建设都市区和城市群。可见,中国城市群研究与建设经验及模式正在影响欧美等西方发达国家新的城市群建设思路与方向。

2 中国城市群形成发育及空间拓展规律的理论解析

城市群的形成发育过程是一个各城市之间由竞争变为竞合的一体化过程和同城化过程,通过对城市群形成发育与拓展过程的长期研究和规划实践探索,可从理论上将城市群空间拓展的基本规律归纳为:城市群形成发育的阶段性规律、城市群多尺度空间集约利用传导规律、城市群空间晶体结构组合规律、城市群自然生长的育树成林规律和城市群可持续发展的梯度爬升规律共5大基本规律,这5大规律同时也构成了城市群形成发育的5大基本理论。随着人们对城市群形成发育认知水平的逐步提高,将会从更深层次揭示城市群形成发育与空间拓展的基本规律。2.1 城市群形成发育的阶段性规律

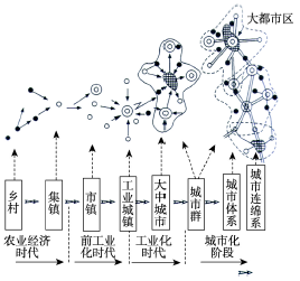

城市群形成与发育的过程就是城市群的节点、基质和网络3个构成要素演进的过程。城市群形成发育一般划分为3~4个阶段,且通常第1阶段是单节点主导阶段,第2阶段是单节点膨胀性增长阶段,第3阶段是城市群形成的初级阶段,而第4阶段则为城市群形成与发育的高级阶段。相对而言,城市群的形成发育过程研究起始于节点,落脚于节点,但这种发育过程通常是根据节点的外部结构形态,包括等级规模结构、空间演进方向等划分的。比尔·斯科特将城市群空间拓展阶段划分为单中心(中心城市为主导的阶段)、多中心(中心城市和郊区相互竞争阶段)和网络化阶段(复杂的相互依赖和相互竞和关系)3大阶段[13];Friedman等从经济发展阶段角度将城市群空间拓展阶段划分为工业化前期(节点规模小且相对分散而独立)、工业化初期阶段(经济区位好的节点开始快速增长)、工业化成熟期(节点之间联系强度增大且方向明确)、工业化后期阶段(节点处于稳定平衡的增长过程)共4大阶段[14,15,16];姚士谋等将城市群空间扩展过程划分为农业经济时代、前工业化时代、工业化时代和城市化阶段4大阶段[17,18](图1)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1城市群空间拓展的四大阶段 注:本图引自姚士谋等[

-->Fig. 1The four stages of spatial development of urban agglomeration

-->

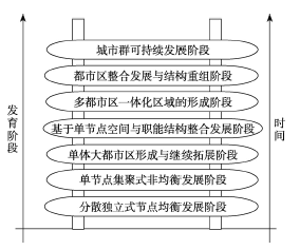

张京祥将城市群空间拓展阶段划分为多中心孤立膨胀阶段、城市空间定向蔓延阶段、城市间向心与离心扩展阶段、城市连绵区内的复合式扩展阶段共4大阶段[19]。综合国内外****的观点,都认可城市群空间拓展过程具有阶段性规律,在此基础上,将城市群空间拓展阶段划分为7大阶段[20](图2),分别为:分散独立式节点均衡发展阶段、单节点积聚的非均衡发展阶段、单体大都市区形成与继续拓展阶段、基于单节点的空间结构与职能结构整合发展阶段、多都市区一体化区域的形成阶段、都市区整合发展与结构重组阶段、城市群的稳定与持续发展阶段。其中,前3个阶段相当于城市经济区、或者是大都市区的形成与发展过程;第4、5、6个阶段相当于都市区以及都市区集合体的发展过程,是城市群发展的相对较高级阶段;最后1个阶段,即城市群持续发展阶段是城市群发育的最高级阶段。依据城市系统演进的组织与自组织理论,也可将城市群形成发育阶段分为发育雏形阶段、快速发展阶段、发育成熟阶段、趋向鼎盛阶段和鼎盛阶段共5个阶段[21]。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2城市群形成发育的演进阶段示意图

-->Fig. 2The development stage of urban agglomeration

-->

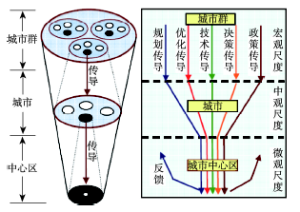

2.2 城市群多尺度空间集约利用传导规律

多尺度城市群空间是一个由宏观尺度的城市群空间、中观尺度的城市空间和微观尺度的城市中心区空间联动形成的空间整体,是一个上下联动、层级优化、环环相扣的多尺度有机系统,不同尺度的城市群空间、不同层级的核心—边缘区之间在集约利用方面客观上存在着逐级“正向传导”和“负向传染”的规律性(图3)。不同尺度的城市群空间存在着边界互划、管控互认、互为牵制、互为反馈、互为调控的逐级联动关系,进而提出了由城市群—城市—城市中心区、由宏观—中观—微观三级空间集约拓展优化有机构成的城市群空间多尺度集约利用传导理论。通过正向层层传导,可实现不同尺度的城市群空间自上而下、自外向内的逐级联动优化和反馈,进而提高城市群空间集约利用效率。通过城市群—城市—城市中心区三个空间尺度的规划层层传导、产业层层传导、技术层层传导、布局优化的层层传导、交通的逐级传导、生态廊道的层层传导、要素配置的层层传导、政策制定与实施的层层传导、联动和反馈,实现城市群空间多尺度集约利用和空间集约利用的组合决策。该理论为解决中国城市群空间中单尺度优化而多尺度不优化、单尺度集约而多尺度不集约的现实问题提供了理论支撑。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3城市群多尺度空间集约利用传导规律示意图

-->Fig. 3Multi-scale transmission law of space intensive utilization of urban agglomeration

-->

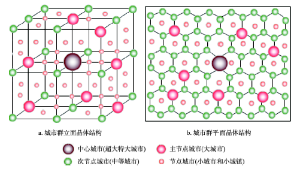

2.3 城市群空间晶体结构组合规律

根据晶体空间群理论和晶体衍射理论,城市群空间扩展过程符合矿物学中晶体结构的形成机理,城市群形成的节点网络结构类似于晶体结构,存在着分等级、分层级的有机组合规律,形成立面晶体结构组合图谱和平面晶体结构组合图谱。一般情况下,超大或特大城市群往往处在晶体结构的核心位置,发挥着引领晶体结构的中枢作用,大城市处在晶体结构的关键节点上,中等城市处在重要节点上,小城市和小城镇处在连接节点上,不同等级的节点城市通过交通网络联系(图4)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4城市群形成发育的晶体结构组合图谱示意图

-->Fig. 4The combination law of spatial crystal structure of urban agglomeration

-->

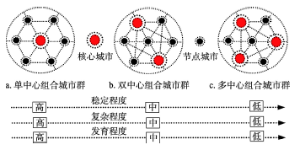

由于城市群形成发育的自然条件和历史基础各不相同,所以在发育过程中形成的晶体结构客观上存在着单中心晶体组合、双中心晶体组合和多中心晶体组合发育的现象(图5)。从单中心、到双中心再到多中心晶体组合的城市群,呈现出中心性指数越来越小、空间结构的稳定性越来越差、复杂性越来越大、紧凑性越来越低、发育程度越来越低的规律性。

单中心晶体组合的城市群以一个城市作为核心城市带动周边城市实现一体化发展,呈现出最为稳定的单核晶体结构形态(图5a),是一种理想的高级城市群晶体结构组合形态。在长期的经济发展过程中因为核心城市无可替代的“截获中介机会”优势,或者是“区位优势”和“成本优势”,保持了突出的中心地位,发挥着强大的辐射带动周边城市发展的功能。例如以北京为中心的京津冀城市群,以上海为中心长江三角洲城市群,以乌鲁木齐市为核心的天山北坡城市群等。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5城市群空间结构多中心组合类型示意图

-->Fig. 5Multi-center combination type of urban agglomeration structure

-->

双中心晶体组合的城市群以两个城市同时作为核心城市带动周边城市一体化发展,由于两个核心城市发展实力相当,长期处在竞争与合作交织状态,腹地范围相互交叉重叠(图5b),背向发展倾向明显,空间结构不稳定性加大,所形成的双核晶体结构稳定性最差,对城市群的形成发育极为不利,是一种不理想的城市群晶体结构组合形态,但又是客观存在的一种组合形态。例如以长春、哈尔滨为双核心的哈长城市群,以成都、重庆为核心的成渝城市群,以沈阳、大连为中心的辽中南城市群,以济南、青岛为中心的山东半岛城市群等。

多中心晶体组合的城市群以3个城以上城市同时作为核心城市带动周边城市一体化发展(图5c),外部环境的不确定性对城市群空间结构的变异产生了较大影响,晶体结构的复杂性明显提高,优化难度越来越大,城市群总体发育程度、紧凑程度均比较低,城市形成发育的中心性不强,但城市群网络的均衡化程度大大提高,是一种太不理想的城市群晶体结构组合形态。例如以武汉、长沙、南昌为中心的长江中游城市群是发育程度最低的城市群。

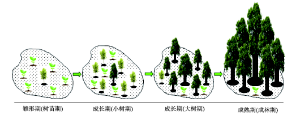

2.4 城市群自然生长的育树成林规律

城市群形成发育与拓展过程好似若干棵树从树苗演化为参天大树的过程,处在特定地域范围内的多个树苗类似多个城市,在生长初期各自有各自的“营养空间”或“生长空间”,树苗之间相互独立不需要借助其他树苗输送“养分”;但当树苗逐渐成长为小树、大树、参天大树时,各个大树之间逐步会形成争“养分”、争“空间”的竞争行为,客观上需要进行对树的修剪或者对养分的重新分配等干预措施,确保多棵参天大树茁壮成长,最终形成具有旺盛生命力的茂密森林,即城市群(图6)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6城市群自然生长的育树成林规律示意图

-->Fig. 6The natural growth law of urban agglomeration trees

-->

在多个树苗或城市生长的空间范围不变的情况下,为确保多个城市继续发展,需要协调各城市之间的“养分”与“空间”,通过互借养分,互让空间,互为依存,实现一体化的共同生长,才能成为森林这个命运共同体密不可分的重要组分。多个城市构成的命运共同体就是一片茂密的森林。森林茂密的前提需要树和树之间形成一个耦合的决策体。只有确保林中的每棵树茁壮成长,才能为森林的茂密创造条件;每棵树的安全与整片森林的安全息息相关。相应的,每个城市的安全与整个城市群的安全密切相关,城市的发育不良会导致城市群发育不良,城市群健康是多个城市健康发展的重要保障。这就是城市群生长发育的育树成林规律。

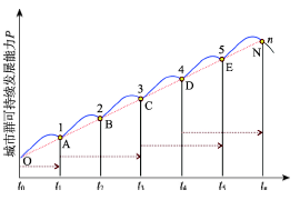

2.5 城市群可持续发展的梯度爬升规律

城市群形成发育的自然过程表现为多个城市为了自身可持续发展而联合周边城市相互依靠相互提升可持续性的过程,这一过程具体表现当一个城市A依靠自身能力无法提升其可持续发展能力时,自然就会联合第2个城市B开展合作,通过联合在新的层次上继续维持该城市可持续发展能力;当联合第2个城市B无法继续维持其可持续发展能力时,自然就会联合第3个城市C开展合作,通过联合第3个城市在更高层次上继续维持该城市可持续发展能力;当联合第3个城市C无法继续维持其可持续发展能力时,自然就会联合第4个城市D开展合作,通过联合第4个城市在更新层次上继续维持该城市可持续发展能力;依次类推,当联合第n-1个城市N-1无法继续维持其可持续发展能力时,自然就会联合第n个城市N开展合作,通过联合第n个城市N在更高层次上继续维持该城市可持续发展能力(图7)。通过城市A不断联合B、C、……、N个城市,促进城市A与n个城市抱团形成可持续发展的命运共同体,最终发育形成城市群。随着联合城市数量的不断增多,城市的可持续发展能力随着时间的推移呈现出阶梯式爬升趋势,这就是城市群可持续发展所遵循的梯度爬升规律。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7城市群可持续发展的梯度爬升规律示意图

-->Fig. 7The gradient upgrade law of urban agglomeration sustainable development

-->

3 中国城市群研究与发展的地理学贡献

中国城市群自1980年开始形成发育至今,由1个城市群发展成为近20个城市群。无论是在城市群这一概念的提出、基本内涵辨识、空间范围识别,理论体系构建,还是在技术方法与系统研制、决策支持和规划编制等方面,更重要的是在推动城市群成为国家新型城镇化主体方面,地理学家都为中国城市群的研究与发展做出了重大贡献。3.1 学术理论贡献:以国家项目为牵引,率先提出了城市群的概念、识别标准和发育规律

通过长期的实地调研和研究,中国地理学家率先提出了城市群的基本概念和城市群空间范围的识别标准,揭示了城市群空间范围的拓展过程和城市群形成发育的基本规律,为指导中国城市群的形成发育和健康发展奠定了坚实的理论支撑。以这些研究为基础,地理学家在国内率先主持了以城市群为主题的国家自然科学基金重大项目“特大城市群地区城镇化与生态环境耦合机理及胁迫效应”(编号41590840),成为国内引领城市群发展及城镇化的资源环境效应的主力军。围绕学术理论研究,地理学家出版了《中国城市群》(姚士谋等,1992年、2006年)、《中国城市群可持续发展理论与实践》(方创琳等,2010年)、《中国城市群选择与培育的新探索》(方创琳、毛其智等,2015年)、《中国城市群新论》(姚士谋等,2016年)和《城市群国土空间质量提升理论与方法》(方创琳等,2017年),发布了《2010中国城市群发展报告》(方创琳、姚士谋等,科学出版社)和《2016中国城市群发展报告》(方创琳、鲍超、马海涛等,科学出版社)。3.1.1 首次提出并科学界定了城市群概念,区分了城市群与城镇群的本质区别 早在1980年,中国地理学家宋家泰在其《城市发展的区域经济基础调查研究》一文中首次提出“城市群”这一术语[22],此后于洪俊、宁越敏等[23]、董黎明[24]、崔功豪[25]、姚士谋等[26]、周一星等[27,28]、顾朝林[29]、吴启焰[30]、胡序威等[31]、王兴平[32]、方创琳等[33]先后从不同角度提出了城市群的基本概念和空间范围的识别标准。2015年方创琳采用文献计量方法,从对全球32231篇有关城市群研究的文献中,系统总结了近120年来国际上对城市群定义和空间范围界定的历史演变轨迹和认知脉络,进而提出了城市群的科学定义。当一个城市群实现了规划同编、城乡同筹、产业同链、交通同网、金融同城、信息同享、市场同体、科技同兴、生态同建、环保同治等“十同”、实现了区域性产业布局一体化、城乡统筹与城乡建设一体化、基础设施建设一体化、区域性市场建设一体化、社会发展与社会保障体系建设一体化、环境保护与生态建设一体化等6大一体化时,可认为已经发育成为真正意义上的城市群[34]。同时从群组结构、数量构成、发育规模、竞争能力、相互关系、空间分布、发展前景等方面提出了城市群与城镇群存在着8大本质区别,避免在官方文件、学术研究和项目设计中,把二者混为一谈,将城市群一词用泛用滥[35]。

3.1.2 率先提出了城市群空间范围的识别标准 通过对国内外有关城市群空间范围识别标准的总结、梳理和归纳,结合中国城市群形成发育的实际国情,提出了城市群空间范围的10大识别标准[36]。具体包括:① 城市群内都市圈或超大(特大)城市数量不少于3个,其中作为核心城市的超大城市(市区常住人口大于1000万人)或特大城市(市区常住人口介于500万~1000万人)至少有1个;② 城市群内人口总规模不低于2000万人;③ 城市群内城镇化水平大于60%;④ 城市群经济密度大于1500万元/km2;⑤ 城市群非农产业产值比率超过70%;⑥ 城市群人均GDP超过10000美元,工业化程度较高,一般处于工业化中后期;⑦ 城市群内核心城市GDP中心度> 45%,具有跨省际的城市功能;⑧ 城市群内形成高度发达的综合运输通道和0.5 h、1 h和2 h经济圈;⑨ 城市群经济外向度大于30%,承担着世界经济重心转移承载地的功能;⑩ 城市群内各城市地域文化认同感大于70%以上,具有相似的地理环境和地域文化环境[36]。(① 规模令人惊叹,颠覆旧时认知,玛雅王朝城市群“现身”丛林. 参考消息, 2018年2月4日.)

3.1.3 明确了城市群空间范围的4次自然拓展过程 在经济全球化、信息化、新型工业化、交通快捷化、文化、政策等驱动因素的综合影响驱动下,地理学家提出了中国城市群空间范围的4次自然拓展过程[37],沿着从城市—都市区—都市圈—城市群(大都市圈)—大都市带(都市连绵区)这样一条时空演进主线,认为从城市到都市区是城市群空间范围的第1次拓展,从都市区到都市圈是城市群空间范围的第2次拓展,从都市圈再到城市群,是城市群空间范围的第3次拓展,从城市群最后到大都市带,是城市群空间范围的第4次拓展。城市群空间范围的四次扩展过程,体现出城市群梯度演进和多层次性结构,每一次扩展的结果使得城市群成为辐射带动能力更强的区域增长中心、国家增长中心和国际增长中心,成为主导国家和世界经济发展格局和城镇化发展格局的核心区。

3.1.4 提出了城市群形成发育与空间拓展的基本规律 在大量实践研究的基础上,地理学家先后提出了城市群城镇化与生态环境交互耦合圈理论[38],提出了城市群形成发育与空间拓展的基本规律。这些理论与规律在指导中国城市群发展中发挥着重要作用。其中:城市群形成发育的阶段性规律指导中国城市群发育呈现出明显的阶段性,分层级形成了由重点建设5个国家级城市群、稳步建设9个区域性城市群、引导培育6个地区性城市群构成的“5+9+6”的城市群空间组织格局;城市群多尺度空间集约利用传导规律指导中国城市群实现了多尺度空间自上而下、自外向内的逐级联动优化和反馈,为提高城市群空间集约利用效率发挥了重要作用;城市群空间晶体结构组合规律指导中国城市群形成了多中心有机组合的空间结构;城市群生长发育的育树成林规律指导城市群形成发育过程成为一种自然过程和共建命运共同体的过程,而不是强烈政府主导下的机械拼盘而成;城市群可持续发展的梯度爬升规律指导城市群在形成发展中突出了可持续发展主目标,只要能够实现城市可持续发展和城市群可持续发展,可以不断联合无数个城市,这使得城市群的边界范围变得越来越不确定和日益模糊。

3.2 技术方法贡献:以国家科技支撑计划为牵引,研制了城市群空间拓展关键技术系统

以城市群形成发育与空间拓展理论为基础,在国家科技支撑计划重大项目、国家社会科学基金重大项目和国家自然科学基金面上项目等支持下,由地理学家率先研制了中国城市群空间拓展的关键技术链和软件链,解决了中国城市群空间集约利用布局优化的技术难题和可视化模拟调控难题。获得了中国产学研合租创新成果一等奖(2017年)和环境保护部环保科学技术奖二等奖(2016年)。3.2.1 研制了城市群发育程度、紧凑程度、稳定程度和投入产出效率定量测度方法 创建了城市群地区生态状况诊断模型和生态系统服务价值评估方法,定量评估了城市群的生态系统服务价值[39];构建了城市群地区资源环境承载力综合测度方法,提出了城市群地区空间结构稳定程度[40]、紧凑程度[41]、交通可达度、产业联系强度、投入产出效率[42]和综合发育程度综合测度方法,建立了中国城市群可持续发展的计算试验系统。

3.2.2 创建了城市群空间集约拓展与布局仿真决策支持技术链 由地理学家先后构建了由城市群城镇化数据库管理技术、城市群空间发育范围识别技术、城市群等级类型集成划分技术、城市群生态系统服务价值核算技术、城市群空间扩展的生态功能区划技术、城市群生态效率评价技术、城市群空间扩展的计算实验技术、城市群空间演化情景模拟预测技术、城市群可持续发展仿真模拟技术、城市群国土空间质量评价技术、城市群国土空间质量提升技术、城市群可持续发展决策支持技术等12项技术构成的城市群空间集约拓展与布局优化决策支持技术链,这些关键技术解决了中国城市群空间集约利用布局优化和决策支持的技术难题。

3.2.3 研制了城市群空间集约拓展与布局仿真决策支持系统软件链 以城市群空间集约拓展与布局仿真决策支持技术链为技术支撑,由地理学家先后构建了包括由城市群城镇化数据库管理系统V1.0、城市群空间发育范围识别系统V1.0、城市群等级类型集成划分系统V1.0、城市群生态系统服务价值核算系统V1.0、城市群空间扩展生态功能区划系统V1.0、城市群生态效率评价系统V1.0、城市群空间扩展的计算实验系统V1.0、城市群空间演化情景模拟预测系统V1.0、城市群可持续发展仿真模拟系统V1.0、城市群国土空间利用质量评价系统V1.0、城市群国土空间利用质量提升系统V1.0、城市群可持续发展决策支持系统V1.0等12个个环环相扣软件组成的软件链[43]。这些软件系统为合理识别城市群空间范围,建设集约增长型和紧凑型城市群提供了全面技术方案,解决了城市群空间集约利用布局优化的可视化模拟调控难题,填补了城市群空间有序拓展与空间范围识别的国内技术空白。

3.3 决策支持贡献:以国家重要建议报告为支撑,推进城市群成为国家新型城镇化主体

地理学的学科综合优势决定地理学家一直将城市群作为研究的重点对象和重点地区,通过提交系列重要建议报告、编制规划等多种形式,为中国城市群的建设献计献策。通过多年努力,率先提出了中国城市群空间组织的“5+9+6”新格局,被国家“十三五”规划纲要全图采用,提出了城市群发育中存在的“城市群病”,为理性建设城市群提出了科学良方,担当了国家城市群发展的高端智库,推动城市群成为国家新型城镇化的主体,为城市群建设作出了重要决策支持贡献。3.3.1 提出了中国城市群空间组织的5+9+6新格局,被国家十三五规划纲要采用 提出的“中国大城市群选择及其发展建议”被《国家新型城镇化规划(2014-2020)》文件采用;从推进国家新型城镇化的政策角度出发,构建了由5大国家级城市群、9大区域性城市群和6大地区性城市群组成的“5+9+6”的中国城市群空间组织新格局和“以轴串群、以群托轴”的轴群式国家新型城镇化发展战略格局,被《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》全图采用,已转化为国家实践决策的重要支撑依据。目前,国家正在按照“5+9+6”的城市群空间组织方案,重点建设长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、长江中游城市群和成渝城市群等5个国家级大城市群,稳步推进建设哈长城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群、海峡西岸城市群、中原城市群、关中城市群、江淮城市群、广西北部湾城市群和天山北坡城市群等9大区域性中等城市群,引导培育呼包鄂榆城市群、晋中城市群、宁夏沿黄城市群、兰西城市群、滇中城市群和黔中城市群等6大地区性小城市群 [44]。

3.3.2 提出了城市群发育中存在的“城市群病”,为理性建设城市群提供了科学良方 不容置疑的是中国城市群发展为国家经济社会发展和新型城镇化做出了巨大贡献,但由于发展太快也暴露出了一系列亟待解决的现实问题。针对这些问题,地理学家不畏权势,面向权力讲授真理,面对重压果断地阻止了在长江三峡库区建设“三峡城市群”的错误做法,客观地指出了近38年来中国城市群发育与选择中存在的突出问题。主要包括:城市群作为推进国家城镇化主体的战略地位被过分夸大高估;城市群的选择受制于强烈的政府主导,脱离了发育的最基本标准;城市群空间范围一扩再扩,违背了国家建设城市群的基本初衷;城市群成为雾霾等生态环境问题集中激化的敏感地区和重点治理地区;城市群选择过多地迁就了地方利益,影响到了国家战略安全大局[45]。城市群在发展中存在着发育程度低、紧凑程度低、投入产出效率低和资源环境保障程度低等“四低”问题;出现了过多的政府主导与行政干预、过密的集聚负效应、过高的发展前景估计和过大的发展差距等“四过”问题;部分城市群建设中不顾条件盲目跟风争相纳入国家战略、不顾深度合作争相重复建设、不顾资源环境承载力滋生了区域剥夺行为、不顾红线竞相圈地造城运动等“四不顾”问题。城市群规划与研究中缺失统一的城市群识别标准、缺失明确的归口管理机关、缺失规范的统计数据、缺失公认的规划编制办法与执业制度、缺失权威的城市群规划法律地位[46]。面对这些问题,地理学家提出了对症下药、理性解决的科学良方。

3.3.3 担当了国家城市群发展的高端智库,为城市群建设作出了重要决策支持贡献 从地理学家提出城市群的概念起,就一直通过多种渠道研究城市群,担当了国家城市群发展的高端智库,先后向国家提交了近20多份关于推动中国城市群发展的重要咨询建议报告,得到了国家相关部门的高度重视和国家领导人的批示并落实。这些重要建议报告推动中国政府关注城市群的形成与建设,为城市群建设作出了重要的决策支持贡献,推动城市群成为国家新型城镇化的空间主体,城市群建设的国家战略地位得以显著提升。近5年中央和国务院各类文件中先后300多次提到建设城市群。与全球其他城市群相比,中国城市群比西方发达国家要晚80年左右,但成长速度很快,通过改革开放短短的40年拉动中国经济快速成为世界第二大经济体。

3.4 规划实践贡献:以研制的国家技术规程为指引,指导全国城市群规划编制与实施

面向国家城市群规划与发展的重大战略需求,地理学家将城市群研究的理论成果和技术方法成果广泛地应用于城市群规划实践中去,指导城市群发展。研制出国内第1部《城市群规划技术规程》,成为指导全国城市群规划编制的技术依据,编制完成全国2/3的城市群发展规划,为国家城市群规划与建设作出了重要贡献。3.4.1 研制出国内第1部《城市群规划技术规程》,成为全国城市群规划编制的技术依据

为了规范编制中国城市群发展规划,2014年初国家发改委向中科院地理资源所发来了委托研制《城市群规划技术规程》的信函,在樊杰研究员的带领下,动员全所相关力量经过半年努力编制完成了国内第1部《城市群规划技术规程》。《城市群规划技术规程》分为总则、基础条件评价与发展预测、主要规划内容、规划成果表达、规划评估、附则6大篇、31章内容,分别指出了城市群的内涵与范围,城市群的意义与作用,城市群规划的性质与职能,城市群规划的依据和期限,城市群规划的编制流程,城市群规划编制内容、组织方式、法律地位等。《城市群规划技术规程》作为指导全国城市群编制的主要技术依据,发挥了重要的技术支撑作用。

3.4.2 编制完成了全国一系列城市群发展规划,为国家城市群建设作出了重要贡献 在《城市群规划技术规程》指导下,地理学家先后主导或参与编制了长江三角洲城市群、京津冀城市群、成渝城市群、珠江三角洲城市群、成渝城市群、哈长城市群、辽中南城市群、山东半岛城市群、中原城市群、关中城市群、天山北坡城市群、宁夏沿黄城市群等全国2/3的城市群发展规划,这些城市群规划陆续由国务院或省级人民政府发布实施,对指导城市群发展做出了重要贡献。为把中国城市群建成创新型城市群、生态型城市群、紧凑集约型城市群、低碳型城市群和智慧型城市群做出重要贡献。规划成果先后被美国科学促进会(AAAS)报道并转载,被新华社、中央电视台、人民日报、光明日报等中央主流媒体专题、专版报道或现场直播50余次,在社会各界引起广泛关注,社会效益显著。

4 结论与展望

4.1 中国城市群的形成发育过程是一个漫长的自然过程,遵循自然发展规律

同全球城市群形成发育过程一样,中国城市群的形成发育与空间拓展过程首先是一个长期的自然过程,遵循着5大自然发展规律,包括城市群形成发育的阶段性规律、城市群多尺度空间集约利用传导规律、城市群空间晶体结构组合规律、城市群自然生长的育树成林规律和城市群可持续发展的梯度爬升规律,这五大规律同时也构成了城市群形成发育与空间拓展的五大基本理论。随着人们对城市群形成发育认知水平的逐步提高,将会从更深层次揭示城市群形成发育的基本规律。但由于中国的城市群目前尚处发育初期或者快速成长阶段,在自然成长过程中,不可避免地叠加了政府的有序干预和宏观调控,这使得中国城市群与全球城市群相比具有强烈的政府主导性。相信城市群进入发育的成熟期以后,市场的力量将会发挥主要作用。4.2 全球城市群发展已进入21世纪的中国新时代,中国城市群研究引领着全球城市群

据美国国家地理网站2018年2月2日报道,采用激光雷达技术发现了距今1200年前发育在危地马拉丛林深处约2098 km2、2000万人口的城市群。这应该是距今报道的世界上最早的城市群。历经千年以后到了19世纪,在经历了长达一个世纪的孕育和成长阶段之后,顺应世界经济重心转移催生的欧美等西方发达国家城市群在经历了完整自然过程进入成熟阶段之后,形成了较为稳定的空间形态、节点体系、通道网络和功能分区,暴露出的城市群发展问题和生态环境问题越来越少,这使得有关全球城市群的研究也相应越来越少,目前少许的研究主要集中在以全球城市群内部人文社会现象的研究。相反,中国城市群发育至今只有大约38年的历程,目前正处在新型城镇化快速成长与转型发展的新阶段,世界经济重心也已经转移到亚太地区,迫切需要将城市群作为承载地,中国肩负起了这一历史使命和责任担当,坚定不移地将城市群作为国家新型城镇化的空间主体,作为世界经济重心转移的重要承载地,中国的城市群发展进入了21世纪引领全球城市群发展的新时代。但城市群快速发育中暴露出了一系列亟待解决的现实问题,迫切需要以问题为导向开展研究提出对策,这使得中国成为21世纪全球城市群研究与建设的引领者。中国城市群研究与建设的经验模式正在被全球城市群建设所效仿和借鉴。4.3 地理学家为中国城市群研究与发展做出了不可替代的重要贡献

从学术理论、技术方法、决策支持和规划实践等多方面进行客观分析后发现,中国地理学家为中国城市群的研究与发展做出了重大贡献。从学术理论贡献分析,地理学家首次提出并科学界定了城市群概念,区分了城市群与城镇群的本质区别,率先提出了城市群空间范围的识别标准,明确了城市群空间范围的四次自然拓展过程,揭示了城市群形成发育与空间拓展的基本规律。从技术方法贡献分析,地理学家研制了城市群发育程度、紧凑程度、稳定程度和投入产出效率定量测度方法,创建了城市群空间集约拓展与布局仿真决策支持技术链,研制了城市群空间集约拓展与布局仿真决策支持系统软件链。从决策支持贡献分析,地理学家推进城市群成为国家新型城镇化主体,提出了中国城市群空间组织的“5+9+6”新格局,被国家十三五规划纲要采用,提出了城市群发育中存在的“城市群病”,为理性建设城市群提出了科学良方。从规划实践贡献分析,地理学家面向国家重大战略需求研制出国内第一部《城市群规划技术规程》,成为指导全国城市群规划编制的技术依据,编制完成了全国2/3的城市群发展规划,为国家城市群规划与建设作出了重要贡献。4.4 未来中国城市群发展的地理学需求依然很大,地理学家肩负着不可推卸的责任使命

2017年10月召开的党的“十九大”报告明确提出,要坚持新发展理念,以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。可见,城市群作为中国新型城镇化主体区和国家经济发展战略核心区的战略定位不可动摇。但作为主体的中国城市群在发展过程中呈现出不可持续的高密度集聚、高速度扩张、高强度污染和高风险的资源环境保障威胁,成了城市病及生态环境问题突出的“重灾区”。如何推动城市群由重灾区转为可持续发展区?如何建设一个与区域资源环境承载力相适应的可持续性城市群?如何协调好城市群地区城镇化与生态环境的交互胁迫关系?如何确保城市群“强身健体”,“练好内功”,成为引领全球城市群发展的主力军?所有这些需求均是摆在地理学家面前亟待解决的重大问题。地理学家应责无旁贷地采用定性与定量相结合的研究方法,引用大数据、智能决策支持技术等新手段攻破城市群发展的一系列问题,一如既往地为城市群的发展献计献策。目前,全国19个城市群规划编制陆续完成,绝大部分城市群规划通过国务院或省级人民政府批准实施,城市群规划在实施过程中,也会出现一些新情况,暴露出一些新问题,提出一些新需求,都需要地理学家吸纳众智、谋求良策。地理学家发挥作用的空间越来越大,未来将为中国城市群的发展发挥更大作用,做出更大贡献。

The authors have declared that no competing interests exist.