Restructuring of social space in Beijing from 2000 to 2010

FENGJian收稿日期:2017-07-23

修回日期:2018-01-27

网络出版日期:2018-04-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (6580KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

20世纪90年代以来,中国开始实行的土地有偿使用制度、分税制和住房分配制度改革以及住房货币化和保障制度建设等一系列举措,导致地方政府在住房私有化过程中逐渐寻求从住房和土地市场获得收入,此后,房地产市场迅速发展。城市内部的区位差异仍然是影响城市住房价格空间差异的最重要的因素之一,城市住房价格的空间差异又会进一步影响居住空间分异,因此,城市居住空间格局的形成与房地产市场发展密切相关。此外,90年代以来市场经济的发展打破了原有的以干部、工人和农民等身份分化为主导的社会结构,逐渐形成了以职业分化为主导的社会分异,职业分异进一步导致社会经济地位的差异,也会影响到居民的择居行为。可以设想,90年代以后住房市场化所导致的住房空间分异与社会经济地位分化所导致的城市居民择居行为的分化相结合,所形成的城市社会空间分异格局,在基于2010年第六次人口普查数据的城市社会空间结构上会有明显表征。全国人口普查数据按居住地开展对居民个人和家庭属性的调查,为识别城市社会空间结构提供了重要的数据支撑。****们采用人口普查数据对北京[1,2]、上海[3,4]、广州[5]等一线城市,南京[6]、合肥[7]、长春[8]等典型大城市、以及乌鲁木齐[9]等少数民族人口集中的城市分别开展了实证研究,认为影响中国城市社会区的主要因子包括职业类型、收入状况、文化水平、居住条件等。此外,对香港[10,11,12]和台湾[13]的研究也表明其社会区形成的主要支配力量是劳动力市场中的职业分化和收入不平等。除了用传统的社会区分析方法外,还有大量研究以住房为切入点,分析住房权属[14]、住房费用[15,16]、居住空间选择[17]、居住迁移[18]等所反映的居住空间分异。近年的研究还发现学区绅士化成为影响中国社会区形成的重要因素[19],住房空间分异[20,21]和中产阶层聚居区的空间分异[22]逐渐受到特别的关注。国外的城市社会区研究始于20世纪40-50年代,Shevky等[23,24]对美国城市的研究,提出了社会经济地位、家庭和种族是形成城市社会区的3个基本要素,也是度量城市居住空间分异的基本要素,但其采用描述性的方法因不能解释这3组社会学变量在空间上的特定分布格局而遭人诟病[25]。此后,计算机技术的发展使得因子生态分析方法引入社会区研究成为可能,后续研究采用因子生态分析表明上述3组变量所形成的社会区空间格局是各不相同的,社会经济状况常使社会区呈扇形分布,家庭状况的影响多呈同心圆分布,种族状况的影响一般呈分散状的群簇分布并形成多核心格局,三者在空间上叠加便构成了整个城市社会的空间结构模式[26]。20世纪60年代以来,随着全球化和信息技术的发展,西方的城市社会空间结构研究也更加多元化。例如,从全球化的视角研究社会空间结构[27],从移民居住隔离入手研究居住空间分异[28,29],从行为地理的角度揭示城市社会空间结构特征及演进规律等[30]。

2000-2010年是中国城镇化快速发展的10年,全国城镇人口占总人口比重于2011年达到51%,标志着中国完成了从“乡村社会”到“城市社会”的转变[31,32],在这一过程中伴随着的是城市基础设施、土地利用等建成环境的剧烈变化,以及城市人口、经济等社会环境的重构。与此同时,中国2011年的基尼系数达到了0.415,按照国际一般标准,超过0.4则表明收入差距较大,说明中国的社会分异也正在加剧[33]。北京作为中国首都,在此期间同样经历了快速城镇化,2010年年末全市常住人口1961.9万,其中城镇人口为1686.4万,占全市常住人口的86%,相比2000年的77.5%,增长了8.5个百分点[34]。而土地城镇化比人口城镇化更为迅速,北京市建成区面积占全市土地总面积的比重由1991年的6.4%增长为2011年的21.4%,增长了15.4个百分点[35]。就城市社会空间结构而言,在此期间到底发生了怎样的变化?其背后又受什么因素的驱动?是本文所要探索的核心问题。人口迁移的生态经济梯度理论提出人的生态价位与区域的生态场势之间的互动关系决定了人口的移动[36],从而影响人口的空间分布。个人的生态价位取决于其社会经济地位、年龄等,区域的生态场势则是由经济发展状况等各方面的吸引力所决定。实际上,介于个人和区域之间的家庭单元也是影响人口分布的重要因素,家庭规模、家庭所处阶段等都将影响其居住选择。

因此,本文以首都北京为研究对象,选用反映个人、家庭和区域3个层级的指标,采用因子生态分析的方法识别北京2010年社会区类型与特征,将其与2000年的社会区状况进行对比,分析2000-2010年的10年间北京社会区的重构情况,并通过计算分异指数揭示其社会空间分异的演变。用社会区来反映宏观层面统计意义上的社会空间结构,用分异指数来反映微观上各类社会要素在空间上的变动趋势,两者结合来反映城市社会空间的发展趋势,继而分析社会空间结构与分异的演变机制,以揭示首都北京在快速城市化时期的社会空间分异格局与肌理。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区与数据来源

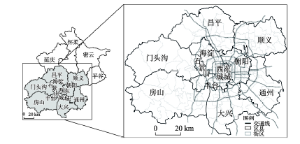

研究区是以北京市六环以内的区域为主体,在保证行政边界完整的前提下,选定了北京市16个区中的12个区(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区)。对无明确地域范围的乡镇街道进行合并处理,合并后的单元称为“街区单元”,最终得到246个街区单元(图1)。研究数据主要来源于北京市2010年全国第六次人口普查数据。以往的相关研究主要考虑反映社会经济状况的个人属性变量,以及反映家庭结构和住房状况的家庭属性变量,较少考虑反映区域属性的变量,但区域的人口分布变化是影响社会区演变的重要因素,例如,区域人口密度的大小可反映居住舒适度,从而影响个体或家庭的住房选择行为;区域人口增长率可反映人口吸引力的强弱,间接反映了区域的就业机会、住房条件等影响居住地选择的重要因素。本文计算了各街区的人口密度和10年间的人口年均增长率,以期更全面地反映社会空间结构及分异演变。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1研究区范围示意图

-->Fig. 1The study area

-->

在变量选择过程中,通过尝试选用不同的变量组合进行试验,发现:① 若采用百分比数据进行分析,因子分析的累计方差贡献率极低(50%左右),提取的主因子所反映的变量信息较少。其原因在于若所有变量均为同一类型变量,则用百分比数据效果较好。但本次研究中变量类型较多,包含了人口变量、住房变量、人口密度、人口增长率等类型的变量,选用绝对值类数据更合适。而且本文目的在于突出空间分异的程度,绝对值数据更有利于直接考察不同街区在各项指标上的差异[37],因此,最终选用绝对值数据。② 选用不同的变量组合得到的社会区分类结果大致接近,主要差别在于某些变量组合得到的社会区将老城区与门头沟区的街区划分为一类。原因之一为这两个区域的总人口数量较少。老城区虽然人口密度较高,但其街区面积极小,所容纳的人口总数较少;而门头沟区作为北京的生态涵养发展区,是限制人口增长的区域,人口总数也较少。所以这两者的多项指标值均较低,在聚类过程中便被划分为一类;原因之二为所提取的最后一个主因子反映的是人口密集程度,但其方差贡献率极低,所以在最终的社会区划定过程中所占比重也较小。为突显老城区和门头沟区的差异,一方面可增加住房相关的变量,如人均住房建筑面积、平均每户住房间数,另一方面可增加家庭相关的变量,如家庭规模、家庭代际类型等。最终选定反映个人、家庭和地区属性的88个变量,与246个街区单元组成88×246的原始数据矩阵。

2.2 研究思路与研究方法

除采用传统社会区分析中的因子分析、聚类分析等方法外,本文还引入空间自相关方法辅助分析因子得分的空间分布特征,并计算分异指数进一步刻画各社会指标的分异状况。(1)空间自相关。因子得分空间分布仅能反映各因子属性值的空间分布特征,不能反映空间事物的空间依赖或空间关联特征,本文对因子得分进一步采用空间自相关分析,以反映各主因子的空间关联特征和集聚状况,识别因子得分在空间上的分布“冷点”和“热点”。

空间自相关分析又可分为全局空间自相关和局部空间自相关,常用Moran's I值来测度,计算公式如表1所示[38]。在给定显著性水平的情况下,Moran's I > 0表明存在正的空间自相关,空间单元的观测值呈趋同集聚;Moran's I < 0表明存在负的空间自相关,空间单元的观测值呈离散分布;Moran's I = 0表明不存在空间自相关,空间单元观测值呈随机分布。

Tab. 1

表1

表1研究方法的改进及意义

Tab. 1The improvement and its significance of research methods

| 传统方法 | 改进之处 | 模型表达 | 补充说明 | 改进意义 |

|---|---|---|---|---|

| 因子得分 | 因子得分的全局 空间自相关 | I表示全局Moran's I指数;n为研究对象的个数;xi和xj分别为研究区域i和j的属性值; | 用空间自相关辅助分析可揭示各主因子在空间上的关联特征,即是否存在趋同集聚的趋势。其中,全局空间自相关可检验因子得分在空间上是否存在集聚,描述其在整个研究区域的空间特征;局部自相关可识别因子得分在空间上的分布热点区域(高值和高值的聚集)和冷点区域(低值和低值的聚集)的具体分布。 | |

| 因子得分的局部 空间自相关 | Ii表示局部Moran's I指数;Zi是xi的标准化形式,Zi的均值为0,方差为1;Wij是距离权重矩阵。 | |||

| 分异指数 | 绝对分异指数 | Id绝表示绝对分异指数;N表示街区的数量;Xi表示街区i的指标值。 | 将分异指数分为相对分异和绝对分异两个方面,其中,绝对分异是指相对于平均分布格局的分异程度,相对分异是表示相对于居住人口分布格局的分异程度。从更细致的层面揭示人口的社会空间分异状况。 | |

| 相对分异指数 | Id相表示相对分异指数;Xi表示街区i的指标值;Yi表示街区i的总人口。 | |||

| 列表显示各指标值计算结果 | 在直角坐标系中显示指标值 | 横轴代表2000年指标值,纵轴代表2010年指标值。每个点代表一个指标,越靠近原点的点则指标值越低;位于对角线(虚线)上方的点为10年间有所增长的指标,位于下方的则是降低的,离对角线越远则10年间变化越大。 | 一方面可更直观地展示指标值的大小;另一方面可方便地比较两个年份的指标值。 |

新窗口打开

(2)社会空间分异指数。计算各指标的标准差、极差、平均值等统计特征,以及绝对分异指数、相对分异指数、信息熵和隔离指数等反映社会要素分异的指数[39],用以揭示北京2000-2010年社会空间分异的重构。其中,对于分异指数的计算考虑了绝对分异指数和相对分异指数的差异。用绝对分异指数反映相对于平均分布格局的分异程度,用相对分异指数反映相对于居住人口分布格局的分异程度。各指标的计算方法[40]如表1所示。此外,为直观地揭示2000-2010年各社会指标的演变状况,以2000年的指标值为横轴,2010年的指标值为纵轴,将各指标值在坐标系中反映,一方面便于观察指标值的大小,另一方面也便于比较指标值在两个年份的增长情况。

Tab. 2

表2

表22010年北京社会区主因子载荷矩阵

Tab. 2Principal components matrix of the social areas in Beijing in 2010

| 变量类型 | 变量名称 | 各主因子的载荷 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||

| 个人 属性 | 基本属性 | 性别年龄 | 性别比(女=100) | -0.561 | 0.655 | 0.015 | 0.185 | -0.190 |

| 0~14岁 | 0.757 | 0.351 | 0.144 | 0.067 | -0.003 | |||

| 15~64岁 | 0.635 | 0.407 | 0.075 | 0.258 | 0.060 | |||

| 65岁及以上 | 0.752 | -0.154 | 0.090 | 0.257 | 0.382 | |||

| 户口民族 | 常住户籍人口 | 0.796 | -0.017 | 0.171 | 0.282 | 0.196 | ||

| 原住本街区、现在国外,暂无户口的 人口数量(人) | -0.017 | -0.239 | -0.010 | 0.757 | 0.313 | |||

| 外来人口 | 0.426 | 0.678 | -0.015 | 0.157 | -0.050 | |||

| 蒙族 | 0.568 | 0.178 | 0.030 | 0.514 | -0.094 | |||

| 回族 | 0.490 | -0.084 | 0.031 | 0.142 | 0.150 | |||

| 维族 | 0.088 | 0.009 | 0.087 | 0.555 | -0.104 | |||

| 苗族 | 0.271 | 0.237 | 0.081 | 0.602 | -0.115 | |||

| 壮族 | 0.326 | -0.033 | 0.066 | 0.768 | -0.060 | |||

| 朝鲜族 | 0.397 | -0.046 | -0.056 | 0.136 | -0.266 | |||

| 满族 | 0.675 | 0.192 | 0.003 | 0.314 | 0.081 | |||

| 土家族 | 0.248 | 0.306 | 0.074 | 0.539 | -0.076 | |||

| 社会经济地位 | 教育程度 | 文盲人口 | 0.489 | 0.248 | 0.577 | -0.144 | 0.296 | |

| 小学 | 0.573 | 0.515 | 0.314 | -0.020 | 0.154 | |||

| 初中 | 0.291 | 0.778 | 0.174 | 0.017 | 0.104 | |||

| 高中 | 0.747 | 0.311 | 0.006 | 0.060 | 0.202 | |||

| 大学专科 | 0.864 | 0.100 | -0.053 | 0.153 | -0.002 | |||

| 大学本科 | 0.684 | -0.122 | -0.031 | 0.546 | -0.036 | |||

| 研究生 | 0.320 | -0.171 | 0.003 | 0.820 | 0.008 | |||

| 行业类型 | 农业 | -0.190 | -0.022 | 0.852 | 0.063 | 0.003 | ||

| 采矿业 | 0.022 | -0.044 | -0.037 | 0.124 | -0.126 | |||

| 制造业 | 0.189 | 0.599 | 0.240 | -0.008 | -0.101 | |||

| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.813 | 0.007 | -0.082 | -0.123 | 0.076 | |||

| 建筑业 | 0.320 | 0.721 | -0.016 | -0.065 | -0.097 | |||

| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.395 | 0.668 | 0.112 | -0.184 | 0.164 | |||

| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.663 | 0.028 | -0.036 | 0.345 | -0.223 | |||

| 批发和零售业 | 0.451 | 0.637 | -0.043 | 0.056 | 0.113 | |||

| 住宿和餐饮业 | 0.513 | 0.274 | -0.094 | 0.305 | 0.252 | |||

| 金融业 | 0.846 | -0.089 | -0.117 | 0.141 | 0.147 | |||

| 房地产业 | 0.787 | 0.228 | -0.102 | 0.094 | -0.018 | |||

| 租赁和商务服务业 | 0.757 | 0.148 | -0.125 | 0.200 | 0.063 | |||

| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.566 | -0.174 | -0.002 | 0.464 | 0.076 | |||

| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.556 | 0.431 | -0.011 | -0.042 | 0.003 | |||

| 居民服务和其他服务业 | 0.486 | 0.586 | -0.095 | 0.064 | 0.074 | |||

| 教育 | 0.555 | -0.017 | 0.048 | 0.601 | -0.111 | |||

| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0.842 | 0.001 | -0.014 | 0.046 | 0.166 | |||

| 文化、体育和娱乐业 | 0.843 | 0.020 | -0.157 | 0.006 | 0.078 | |||

| 公共管理和社会组织 | 0.837 | 0.060 | -0.022 | -0.139 | 0.105 | |||

| 国际组织 | 0.531 | -0.148 | -0.270 | -0.050 | 0.024 | |||

新窗口打开

续表2

续表2

| 变量类型 | 变量名称 | 各主因子的载荷 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||

| 个人属性 | 社会经济地位 | 职业类型 | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 0.564 | 0.179 | -0.063 | 0.145 | -0.127 |

| 专业技术人员 | 0.840 | -0.028 | -0.042 | 0.309 | -0.080 | |||

| 办事人员和有关人员 | 0.855 | 0.044 | -0.064 | 0.184 | 0.051 | |||

| 商业、服务业人员 | 0.473 | 0.626 | -0.045 | 0.092 | 0.123 | |||

| 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | -0.190 | -0.015 | 0.856 | 0.054 | -0.003 | |||

| 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 0.071 | 0.819 | 0.227 | -0.071 | 0.003 | |||

| 失业原因 | 毕业后未工作 | 0.758 | 0.201 | 0.173 | 0.016 | 0.116 | ||

| 因单位原因失去工作 | 0.749 | 0.125 | -0.018 | 0.010 | 0.131 | |||

| 因本人原因失去工作 | 0.634 | 0.275 | 0.016 | 0.139 | -0.180 | |||

| 承包土地被征用 | 0.095 | 0.343 | 0.166 | -0.082 | -0.136 | |||

| 离退休 | 0.466 | -0.092 | -0.090 | -0.031 | 0.419 | |||

| 料理家务 | 0.487 | 0.432 | 0.124 | -0.136 | -0.125 | |||

| 家庭属性 | 家庭 结构 | 1人户户数 | 0.525 | 0.573 | -0.109 | 0.093 | 0.110 | |

| 2人户户数 | 0.723 | 0.421 | -0.015 | 0.042 | 0.085 | |||

| 3人户户数 | 0.863 | 0.173 | 0.040 | 0.065 | 0.106 | |||

| 4人户户数 | 0.762 | 0.272 | 0.273 | 0.062 | 0.161 | |||

| 5人户户数 | 0.719 | 0.272 | 0.388 | 0.086 | 0.078 | |||

| 6人户及以上 | 0.399 | 0.254 | 0.507 | 0.112 | 0.391 | |||

| 一代户 | 0.612 | 0.541 | -0.063 | 0.058 | 0.066 | |||

| 二代户 | 0.844 | 0.190 | 0.075 | 0.068 | 0.147 | |||

| 三代户 | 0.762 | 0.121 | 0.318 | 0.141 | 0.243 | |||

| 四代及以上 | 0.174 | 0.300 | 0.797 | 0.033 | 0.089 | |||

| 总抚养比 | 0.192 | -0.689 | 0.066 | -0.325 | 0.217 | |||

| 少儿抚养比 | 0.245 | -0.221 | 0.261 | -0.499 | -0.334 | |||

| 老年抚养比 | 0.101 | -0.658 | -0.043 | -0.136 | 0.386 | |||

| 家庭户平均户均人数(人/户) | -0.046 | -0.432 | 0.719 | -0.037 | -0.025 | |||

| 家庭户占总户数的百分比 | 0.296 | -0.248 | 0.050 | -0.810 | 0.063 | |||

| 住房 属性 | 租赁廉租住房 | 0.109 | 0.596 | -0.033 | 0.028 | 0.237 | ||

| 租赁其他住房 | 0.339 | 0.730 | -0.121 | 0.055 | 0.230 | |||

| 自建住房 | -0.255 | 0.313 | 0.784 | -0.094 | 0.076 | |||

| 购买商品房 | 0.849 | 0.126 | -0.116 | -0.081 | -0.410 | |||

| 购买二手房 | 0.848 | -0.046 | -0.091 | 0.011 | -0.271 | |||

| 购买经济适用房 | 0.659 | 0.054 | 0.008 | 0.004 | -0.180 | |||

| 购买原公有住房 | 0.484 | -0.367 | -0.116 | 0.345 | 0.458 | |||

| 100元以下 | 0.043 | -0.084 | -0.119 | -0.008 | 0.604 | |||

| 100~200元 | 0.125 | 0.622 | 0.134 | -0.037 | 0.237 | |||

| 200~500元 | 0.157 | 0.846 | -0.133 | -0.010 | 0.023 | |||

| 500~1000元 | 0.200 | 0.546 | -0.095 | 0.186 | 0.269 | |||

| 1000~1500元 | 0.603 | 0.334 | -0.038 | -0.018 | 0.044 | |||

| 1500~2000元 | 0.728 | 0.268 | -0.109 | -0.017 | -0.002 | |||

| 2000~3000元 | 0.720 | 0.029 | -0.105 | 0.238 | 0.109 | |||

| 3000元以上 | 0.458 | -0.082 | -0.132 | 0.363 | 0.104 | |||

| 人均住房建筑面积(m2/人) | 0.188 | -0.284 | 0.632 | 0.022 | -0.451 | |||

| 平均每户住房间数(间/户) | -0.217 | -0.181 | 0.726 | 0.023 | -0.150 | |||

| 地区属性 | 人口密度 | 人口密度(万人/km2) | 0.359 | -0.283 | -0.311 | 0.251 | 0.476 | |

| 人口增长 | 10年来人口年均增长率 | 0.396 | 0.537 | -0.243 | 0.049 | -0.371 | ||

新窗口打开

研究步骤为:① 对原始数据矩阵进行因子分析,通过观察因子碎石图和特征值判断提取5个主因子,累计方差贡献率为73.97%,由于因子结构比较模糊,故采用直接斜交旋转法得到旋转后的因子载荷矩阵,据此判断各主因子主要反映的变量信息。并计算研究单元各因子的得分,对其进行空间自相关的分析,以判断各主因子在空间上的集聚状况,进而识别各主因子在空间上的冷热点区。② 依据各研究单元的因子得分进行聚类分析,采用分层聚类的方法,选用离差平方和法计算类与类之间的平方欧式距离,将社会区划分为6类,再计算各类社会区在各主因子上得分的平均值、平方和均值,以此判断各类社会区的特征。并通过比较2000年和2010年的北京社会区特征,分析10年间北京社会空间结构的演变模式。③ 计算一系列社会指标的分异指数,定量刻画北京社会空间的分异状况。

Tab. 3

表3

表3各主因子反映的主要变量信息

Tab. 3The major information reflected by principal components

| 变量类型 | 第1主因子 | 第2主因子 | 第3主因子 | 第4主因子 | 第5主因子 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 个 人 属 性 | 基 本 属 性 | 性别年龄 | 性别比(负); 各年龄阶段 | 性别比; 15~64岁 | - | - | - |

| 户口民族 | 常住户籍人口; 蒙、回、满族 | 外来人口 | - | 现在国外人口;蒙、维、苗、壮、土家族 | - | ||

| 社 会 经 济 地 位 | 教育 程度 | 文盲人口、小学、高中、大学专科、大学本科 | 小学、初中 | 文盲人口 | 大学本科、研究生 | - | |

| 行业类型 | 为生产和生活服务的部门;为提高科学文化水平和居民素质服务的行业;为社会公共需要服务的行业 | 制造业、建筑业等二产部门;流通部门 | 农业部门 | 为提高科学文化水平和居民素质服务的行业 | |||

| 职业类型 | 政府、企事业单位负责人;专业技术人员;办事人员;商业、服务业人员 | 商业、服务业人员;生产、运输设备操作人员 | 农、林、牧、渔、水利生产人员 | ||||

| 失业原因 | 毕业后未工作;、单位原因;本人原因;离退休、料理家务 | 料理家务 | 离退休 | ||||

| 家 庭 属 性 | 家庭结构 | 一人至五人户;一代至三代户 | 一人至二人户;一代户;老年抚养比(负);总抚养比(负) | 六人户及以上;四代及以上 | 少儿抚养比(负);家庭户占总户数百分比(负) | - | |

| 住房属性 | 购买各类住房; 月租金1000~3000元 | 租赁住房; 月租金100~1000元 | 自建住房; 住房面积; 住房间数 | - | 购买商品房(负);购买原公有住房;月租金100元以下; 住房面积(负) | ||

| 地 区 属 性 | 人口密度 | - | - | - | - | 人口密度 | |

| 人口增长 | - | 10年来人口年均增率 | - | - | - | ||

新窗口打开

3 北京社会空间结构重构

3.1 2010年北京社会空间结构主因子特征

3.1.1 因子结构 对原始数据矩阵进行主成分分析,提取5个主因子,各因子的载荷和所反映的变量信息如表2和表3所示。考虑多数地理学角度的因子分析将载荷在0.4以上的指标视为具有重要性[37],本文亦采用此标准,并将其用黑体在表2中标出。根据各主因子所反映的变量信息将5个主因子界定为本地白领人口、外来蓝领人口、农业人口、知识分子、人口密集程度。各主因子所反映的主要变量信息为:① 第1主因子:本地白领人口。方差贡献率为39.02%,主要反映较高受教育程度,从事金融、房地产、公共管理等第三产业、企事业单位负责人,技术人员和办事人员,较好住房条件,中等家庭规模,常住户籍人口等变量的信息。② 第2主因子:外来蓝领人口。方差贡献率为21.64%,主要反映较低受教育程度,制造业、建筑业等第二产业,流通部门,商业服务业人员,生产运输设备操作人员,较小家庭规模,较差住房条件,较快人口增长,较低抚养比,中青年,外来人口等变量的信息。③ 第3主因子:农业人口。方差贡献率为6.69%,主要反映文盲人口,从事农业,较大家庭规模,自建住房,较大住房面积等变量的信息。④ 第4主因子:知识分子。方差贡献率为14.76%,主要反映受教育程度高,从事科研教育工作,少数民族,低少儿抚养比等变量的信息。⑤ 第5主因子:人口密集程度。方差贡献率为5.45%,主要反映较高人口密度,购买原公有住房,极低住房租金,较小住房面积等变量的信息。

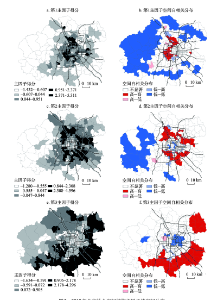

3.1.2 因子得分空间分布特征 计算各主因子的全局空间自相关Moran's I值。在0.001的显著性水平下,各主因子的Moran's I值均显著为正(表4),表明均存在因子得分趋同集聚的情况,其中,第3主因子(农业人口)的集聚趋势最为突出,第4主因子(知识分子)和第5主因子(人口密集程度)的集聚趋势也较为明显。各因子的得分及空间自相关分布如图2所示。

Tab. 4

表4

表4各主因子Moran's I值

Tab. 4Moran's I of principal components

| 第1主因子 | 第2主因子 | 第3主因子 | 第4主因子 | 第5主因子 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Moran's I值 | 0.378 | 0.296 | 0.608 | 0.575 | 0.484 |

新窗口打开

(1)第1主因子:本地白领人口。得分较高的街区主要为大型居住区(图2a),包括昌平区的回龙观、东小口(2012年“一分为四”,现包括天通苑北、天通苑南、霍营和东小口四个街区)以及近郊人口规模较大的街道,包括丰台区的卢沟桥、新村、花乡、大红门、南苑乡等。此外,外围区县的政府驻地所在街道得分也均较高。由空间自相关分布图2b可知,第1主因子得分高的热点街区主要分布在紧邻三环的北部大型居住区,以及紧邻二环的西南部人口规模较大的地区;得分低的冷点街区主要分布在外围区县离中心城区较远的地区。

(2)第2主因子:外来蓝领人口。该因子得分的空间分布(图2c)呈现较为明显的圈层结构,得分较高的街区主要分布在北部四环至六环、南部三环至六环的地区。包括海淀区的西北旺,昌平区的北七家(建材城),朝阳区的崔各庄、十八里店(家装建材和物流仓储),丰台区的大红门(服装市场)、南苑乡、新村、花乡(花卉市场)、卢沟桥,大兴区的旧宫(临亦庄)、西红门、黄村。以上述街区为中心,向内至老城,向外至远郊,因子得分均呈递减趋势。由空间自相关分布图2d可知,第2主因子得分高的热点街区主要分布在五六环之间的北部和东部地区以及三环至六环之间的南部地区,得分低的冷点街区主要分布在门头沟和房山区以及二、三环附近的部分街区。

(3)第3主因子:农业人口。该因子得分的空间分布(图2e)呈现由外向内递减的趋势,得分较高的街区主要分布在外围区县,尤其是东部和南部地区,包括顺义区的杨镇,通州区的宋庄镇、漷县镇,大兴区的青云店镇、魏善庄镇、安定镇、庞各庄镇、礼贤镇、榆垡镇。由空间自相关分布图2f可知,第3主因子得分高的热点街区主要分布在外围区县,包括顺义区东部,通州区、大兴区和房山区的南部。得分低的冷点街区主要分布在老城区以及紧邻老城的东北部地区。

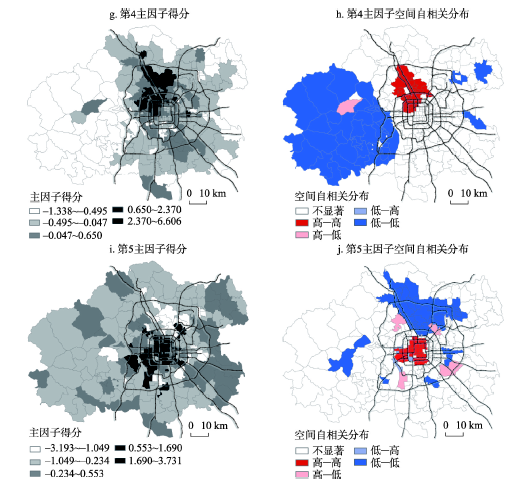

(4)第4主因子:知识分子。得分较高的街区(图2g)主要分布在海淀区,包括学院路、清华园、海淀、中关村、紫竹院、北下关、花园路、北太平庄。此外,昌平区的回龙观得分也较高。由空间自相关分布图2h可知,第4主因子得分高的热点街区主要分布在海淀区。得分低的冷点街区主要分布在门头沟和房山区。

(5)第5主因子:人口密集程度。得分较高的街区(图2i)主要分布在老城以及紧邻老城的一些街区。包括东城区的和平里、北新桥、永定门外,西城区的什刹海、新街口、展览路、月坛、广安门内、白纸坊。此外,丰台区的西罗园、卢沟桥、大红门、南苑乡,朝阳区的潘家园,海淀区的万寿路得分也较高。由空间自相关分布图2j可知,第4主因子得分高的热点街区主要分布在老城及其附近。得分低的冷点街区主要分布在老城以北、四环以外的地区。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22010年北京社会空间结构主因子的空间分布

-->Fig. 2The distribution of scores of principal components in Beijing's social areas in 2010

-->

续图2 2010年北京社会空间结构主因子的空间分布

-->Fig. 2The distribution of scores of principal components in Beijing's social areas in 2010

-->

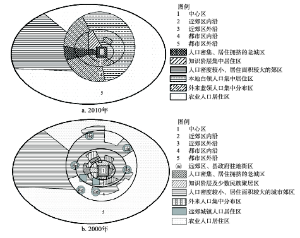

3.1.3 2000-2010年北京社会区主因子演变特征 2000年,北京社会区的主因子及其相应的方差贡献率分别为[40]:一般工薪阶层27.41%,外来人口21.89%,农业人口8.71%,知识阶层和少数民族20.92%,居住条件10.69%。到2010年,主因子及其方差贡献率为本地白领人口39.02,外来蓝领人口21.64%,农业人口6.69%,知识分子14.76%,居住条件5.45%。对比2000年与2010年的主因子及其空间分布,可以发现:

(1)就业结构转变,职业分化明显。变化最大的因子为一般工薪阶层因子转变为了本地白领人口因子,主要是由于北京产业结构的升级,第三产业所占比重的增加导致人口就业结构的转变。该因子的方差贡献率也明显提高,是影响社会区的最主要因子,说明职业分化所导致的社会隔离加剧。

(2)房地产市场发展,原公房支配力量减小。人口密集程度因子的方差贡献率降低至原来居住条件因子的一半。本文的人口密集程度因子主要反映的是人口密度小、租金较低、住房面积较小、集中在中心区的原公有房。随着城市更新和老城改造等项目的推进,原公有房的数量逐渐减少。随着房地产市场的发展,原公有房在各类住房中占的比重也降低。同时,商品房由城市中心向郊区蔓延,导致居住条件较差的原公房对城市社会空间结构的支配力量也逐渐降低。以上原因综合导致该因子的方差贡献率的减小较为明显。

(3)外来人口空间分布郊区化趋势明显。在社会区形成过程中的作用变化不大,其方差贡献率也基本没变。但与2000年相比,外来人口主因子在空间上的分布有进一步向郊区蔓延的趋势。

(4)知识分子空间分布存在路径依赖,且空间集聚趋势明显。由于学历普遍提高,知识分子在社会区分异中的地位下降,其方差贡献率有所降低。但其空间分布进一步向中心城区西北角集中。

(5)农业在城市产业结构中的比重降低,农业人口对城市社会的影响力在下降,其方差贡献率也有所降低。农业人口主因子在空间上的变化不大,仍然集中分布在城市外围的远郊区。

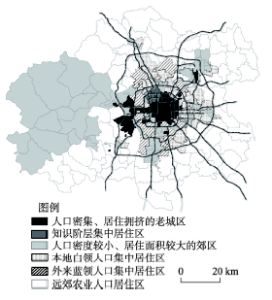

3.2 2000-2010年北京社会区重构

3.2.1 2010年北京社会区特征 根据因子得分进行聚类分析将北京市社会空间划分为6类社会区(图3),并计算社会区在各主因子得分的均值、平方和均值(表5),以此判断各社会区的特征。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图32010年北京社会区分布

-->Fig. 3Spatial distribution of social areas in Beijing in 2010

-->

Tab. 5

表5

表52010年北京社会区特征判别表

Tab. 5The distinguishing of characteristics of Beijing's social areas in 2010

| 类别 | 包含的 街区数量 | 项目 | 因子1:本地白领 | 因子2:外来蓝领 | 因子3:农业人口 | 因子4:知识分子 | 因子5:人口密集程度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1类 | 71 | 平均值 | 0.286 | -0.521 | -0.557 | -0.007 | 1.005 |

| 平方和均值 | 0.701 | 0.385 | 0.507 | 0.234 | 1.580 | ||

| 第2类 | 59 | 平均值 | -0.409 | -0.336 | -0.528 | -0.452 | -0.622 |

| 平方和均值 | 0.493 | 0.317 | 0.375 | 0.381 | 0.626 | ||

| 第3类 | 31 | 平均值 | 0.840 | 0.891 | -0.345 | 0.482 | -0.880 |

| 平方和均值 | 2.722 | 1.200 | 0.451 | 0.992 | 1.491 | ||

| 第4类 | 12 | 平均值 | 1.181 | 3.287 | 0.300 | 0.333 | 0.900 |

| 平方和均值 | 4.195 | 12.638 | 0.938 | 0.460 | 2.952 | ||

| 第5类 | 64 | 平均值 | -0.620 | -0.124 | 1.267 | -0.424 | -0.336 |

| 平方和均值 | 0.468 | 0.375 | 2.569 | 0.262 | 0.252 | ||

| 第6类 | 9 | 平均值 | 0.367 | -0.254 | -0.367 | 3.925 | 0.366 |

| 平方和均值 | 1.253 | 0.129 | 0.264 | 19.402 | 0.623 |

新窗口打开

(1)人口密集、居住拥挤的老城区。此类社会区在主因子5的得分平均值及平方和均值高于其他因子,其典型特征主要是人口密集、居住拥挤的城市相对核心的地域。集中分布在三环以内的区域,二环以内的东城区、西城区所有街区,二三环之间的大部分街区、三四环之间的部分街区均属于这一类别。

(2)人口密度较小、居住面积较大的郊区。此类社会区在各项因子上的得分均值均为负值,其中又以第5主因子比较突出,该类型社会区属于人口密度较小、居住条件较好的街区。主要分布在门头沟区和房山区北部,以及近郊区外缘的许多城乡结合部地区。

(3)本地白领人口集中居住区。此类社会区在主因子1上的得分平均值、平方和均值最大,表明社会区内的白领职业者比较集中。主要分布在四环至六环之间的北部和东部地区,以朝阳区为主体,并涉及海淀区的部分街区,以及昌平区、顺义区、通州区、大兴区和房山区区县政府驻地附近的街区。

(4)外来蓝领人口集中分布区。此类社会区在主因子2的得分平均值、平方和均值高于其他因子,表明该类社会区的外来人口比较集中。主要分布在三环至六环之间,以丰台区为主体,涉及海淀区、朝阳区、大兴区的部分街区。

(5)远郊农业人口居住区。此类社会区在主因子3的得分平均值的绝对值高于其他因子,且是唯一为正的,平方和均值也高于其他因子,表明该社会区内主要是农业人口居住区。主要分布在外围的昌平区、顺义区、通州区、大兴区和房山区东南部地区。

(6)知识阶层集中居住区。此类社会区在主因子4的得分平均值、平方和均值最高,表明该社会区内主要是知识分子集中居住。主要分布在海淀区的清华园、燕园、学院路等北京高校集中的街区。

3.2.2 2000-2010年北京社会区重构特征 对比2000年与2010年北京市社会区(图4)可以发现,主导北京社会空间结构的社会区类型变化不大,主要变化在于远郊城镇人口居住区不再单独作为一类出现,而是与从事各类第三产业、以常住户籍人口为主体的白领共同构成了新的类别,即本地白领人口集中居住区。各社会区空间分布的主要变化在于:① 人口密集、居住拥挤的老城区基本都集中在中心城区及其附近街区,范围略有扩大;② 人口密度较小、居住面积较大的郊区范围缩小,主要在于近郊区外缘属于该类社会区的街区数量减少;③ 远郊城镇人口居住区部分被“人口密度较小、居住面积较大的城市郊区”所替代,部分被“本地白领人口集中居住区”所替代,其中,“本地白领人口集中居住区”的空间分布更加集中,且主要分布在近郊区东部和北部;④ 外来人口分布范围更广且空间分布更加集中,并有向外围蔓延的趋势;⑤ 农业人口空间分布变化不大,基本仍集中在外围的远郊区;⑥ 知识阶层集中居住区的分布范围更广,空间分布也更加集中(表6)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42000年、2010年北京社会空间结构模型 注:图b引自冯健等[

-->Fig. 4The models of social spatial structure in Beijing in 2000 and 2010

-->

Tab. 6

表6

表62000年与2010年北京社会区对比

Tab. 6The comparison of social area in Beijing in 2000 and 2010

| 类别 | 2000年 | 2010年 | 2000-2010年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 社会区名称 | 社会区特征 | 社会区名称 | 社会区特征 | 主要变化 | |||

| 第一类 | 人口密集、居住拥挤的老城区 | 主要分布在中心城区及其东部的紧临地带;另外,在中心城区以南、以西的部分近郊区地段也有零散分布。 | 人口密集、居住拥挤的老城区 | 集中分布在三环以内的区域,二环以内的东城区、西城区所有街区均属于此类,二、三环之间的大部分街区、三、四环之间的部分街区也属于此类。 | 基本都集中在中心城区及其附近街区,范围略有扩大。 | ||

| 第二类 | 人口密度较小、居住面积较大的城市郊区 | 主要分布在近郊区的外缘、都市区的内沿、都市区外缘西部的部分地段,以及与远郊区县政府驻地靠近的局部地段。 | 人口密度较小、居住面积较大的郊区 | 主要分布在门头沟区和房山区北部,以及近郊区外缘的许多城乡结合部地区。 | 近郊区外缘属于该类社会区的街区数量减少。 | ||

| 第三类 | 远郊城镇人口居住区 | 除丰台区的长辛店乡(含长辛店街道)和花乡乡(含新村)以外,其余6个街区是远郊6区县的政府驻地。丰台区的这两个街区单元虽不属于远郊区县,但已处近郊区的外围边缘,位置上与远郊区县毗邻。故此类社会区基本上反映的是远郊城镇人口的集中居住区。 | 本地白领人口集中居住区 | 主要分布在四环至六环之间的北部和东部地区,以朝阳区为主体,并涉及海淀区的部分街区,以及昌平区、顺义区、通州区、大兴区和房山区区县政府驻地附近的街区。 | 该类区域实际上部分被“人口密度较小、居住面积较大的城市郊区”所替代,部分被“本地白领人口集中居住区”所替代,其中,“本地白领人口集中居住区”的空间分布更加集中,且主要分布在近郊区东部和北部。 | ||

| 第四类 | 外来人口集中分布区 | 主要分布在近郊区,且围绕在中心区的不远处。 | 外来蓝领人口集中分布区 | 主要分布在三环至六环之间,以丰台区为主体,涉及海淀区、朝阳区、大兴区的部分街区。 | 外来人口分布范围更广且空间分布更加集中,并有向外围蔓延的趋势。 | ||

| 第五类 | 农业人口居住区 | 主要分布在:① 都市区内沿的北、东、南部,除了远郊6区县政府驻地及附近街区以外;② 都市区外缘的绝大部分地域,除了门头沟区及与其临近的房山区的若干街区以外。 | 远郊农业人口居住区 | 主要分布在外围的昌平区、顺义区、通州区、大兴区和房山区东南部地区。 | 农业人口空间分布变化不大,基本仍集中在外围的远郊区。 | ||

| 第六类 | 知识阶层及少数民族聚居区 | 基本上都紧靠中心城区, 主要集中在紧临中心城区以北、以西的两块地域。中心城区以北的这片地域为北京高校的集中区,而中心城区以西不仅分布了众多的高校。著名的“新疆村”也坐落于此。 | 知识阶层集中居住区 | 主要分布在海淀区的清华园、燕园、学院路等北京高校集中的街区。 | 知识阶层集中居住区的分布范围更广,空间分布也更加集中。 | ||

新窗口打开

4 北京社会空间分异重构

4.1 北京社会要素的统计特征

表7给出北京都市区若干社会指标的统计特征,包括极差、最大值、平均值和标准差。标准差可反映一组数值的离散程度,标准差减小说明样本总体差异减小了。极差即一组数据中最大值与最小值之间的差距,代表个体样本之间的两极分化,极差增大说明样本两极分化加剧。Tab. 7

表7

表72000年和2010年北京社会指标的统计特征差异

Tab. 7Differences of statistics of social indices in Beijing in 2000 and 2010

| 指标 | 2000年 | 2010年 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 极差 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 极差 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | ||

| 人口密度(人/km2) | 62186.8 | 62215.9 | 8902.6 | 11644.3 | 49375.9↓ | 49401.2↓ | 10728.9 | 11708.6 | |

| 性别比(女=100) | 136.5 | 231 | 110.8 | 15.2 | 68.7↓ | 152.4↓ | 107.5↓ | 11.5↓ | |

| 户均人数(人/户) | 1.4 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | 3.4↓ | 2.5 ↓ | 0.3 | |

| 老年人口比重(%) | 17.1 | 21.9 | 12.5 | 3.5 | 22.4 | 24.6 | 9.6↓ | 3.9 | |

| 外来人口数量(人) | 138703.0 | 139037.0 | 18760.1 | 21973.4 | 197353.0 | 197420.0 | 27417.9 | 33394.0 | |

| 蒙古族人口(人) | 1763.0 | 1764.0 | 146.5 | 184.5 | 2311.0 | 2312.0 | 292.3 | 340.0 | |

| 回族人口(人) | 9399.0 | 9399.0 | 957.4 | 1278.6 | 10929.0 | 10929.0 | 994.2 | 1245.5↓ | |

| 维族人口(人) | 706.0 | 706 | 12.7 | 51.5 | 725.0 | 725.0 | 34.7 | 88.2 | |

| 苗族人口(人) | - | - | - | - | 629.0 | 629.0 | 50.3 | 78.3 | |

| 壮族人口(人) | 398.0 | 398.0 | 25.5 | 43.9 | 775.0 | 775.0 | 56.6 | 85.8 | |

| 朝鲜族人口(人) | - | - | - | - | 6699.0 | 6699.0 | 143.5 | 458.8 | |

| 满族人口(人) | 4720.0 | 4720.0 | 831.8 | 804.9 | 6117.0 | 6122.0 | 1085.0 | 997.9 | |

| 土家族人口(人) | - | - | - | - | 1463.0 | 1463.0 | 92.6 | 152.6 | |

| 文盲人口比重(%) | 18.9 | 19.6 | 5.7 | 3.2 | 16.2↓ | 16.6↓ | 2.3↓ | 2.1↓ | |

| 大学以上人口比重(%) | 74.9 | 75.2 | 13.5 | 13.8 | 80.3 | 81.3 | 28.2 | 17.3 | |

| 一产就业人口比重(%) | 89.9 | 89.9 | 17.1 | 23.3 | 71.7↓ | 71.7↓ | 6.3↓ | 12.7↓ | |

| 二产就业人口比重(%) | 64.2 | 65.3 | 29.1 | 12.4 | 66.6 | 68.5 | 22.7↓ | 13.0 | |

| 三产就业人口比重(%) | 82.8 | 89.5 | 54.6 | 22.1 | 74.5↓ | 95.5 | 70.5 | 19.3↓ | |

| 三产1人口比重(%) | 47.7 | 51 | 21.9 | 8.1 | 60.3 | 65.1 | 30.0 | 10.1 | |

| 三产2人口比重(%) | 69.6 | 69.6 | 3.1 | 8.7 | 82.6 | 82.9 | 3.4 | 6.9↓ | |

| 三产3人口比重(%) | 26.4 | 26.7 | 13 | 7.5 | 32.4 | 32.7 | 13.7 | 7.0↓ | |

| 三产4人口比重(%) | 50.5 | 51.7 | 10 | 7.9 | 68.2 | 68.8 | 16.0 | 10.3 | |

| 三产5人口比重(%) | 20.1 | 20.7 | 5.8 | 3.2 | 70.0 | 70.9 | 7.4 | 8.6 | |

| 机关干部人口比重(%) | 16 | 16.3 | 4.8 | 3.3 | 12.2↓ | 12.2↓ | 2.9 ↓ | 2.1↓ | |

| 专业技术人员比重(%) | 48.5 | 50.5 | 14.1 | 10.5 | 50.2 | 51.6 | 18.8 | 11.1 | |

| 办事人员比重(%) | 22.3 | 22.8 | 9.1 | 5.4 | 32.6 | 33.5 | 14.9 | 7.7 | |

| 商业服务人口比重(%) | 50.5 | 51.5 | 22 | 9.4 | 58.0 | 67.5 | 31.7 | 10.2 | |

| 农业职业人口比重(%) | 88.6 | 88.6 | 18 | 23.7 | 71.4↓ | 71.4↓ | 7.8↓ | 14.9↓ | |

| 生产运输人口比重(%) | 69.3 | 74.6 | 32.4 | 13.5 | 69.0↓ | 73.6↓ | 23.9↓ | 14.9 | |

| 房费20万以上比重(%) | 27.8 | 27.8 | 2 | 3.6 | - | - | - | - | |

| 购商品房户数比重(%) | 27.9 | 27.9 | 2.4 | 4.1 | 73.6 | 73.6 | 13.7 | 15.7 | |

| 购经济适用房比重(%) | 13.6 | 13.6 | 1.6 | 2.2 | 47.9 | 47.9 | 3.5 | 6.7 | |

| 购买二手房比重(%) | - | - | - | - | 14.6 | 14.6 | 2.6 | 2.7 | |

| 购买原公有住房比重(%) | - | - | - | - | 96.3 | 96.3 | 17.7 | 20.5 | |

| 租赁廉租住房比重(%) | - | - | - | - | 13.4 | 13.4 | 1.3 | 1.8 | |

| 租赁其他住房比重(%) | - | - | - | - | 87.9 | 87.9 | 30.2 | 18.3 | |

| 租公有房户数比重(%) | 73.1 | 73.1 | 21 | 20.7 | - | - | - | - | |

| 租商品房户数比重(%) | 55.1 | 55.1 | 5.8 | 8.4 | - | - | - | - | |

| 人均住房面积(m2/人) | 26 | 36.8 | 22.2 | 5.5 | 72.9 | 83.2 | 29.7 | 9.1 | |

新窗口打开

观察表7可以发现,2000-2010年,性别比、文盲人口、一产就业人口(农业职业人口)、机关干部人口这4个变量的极差、标准差、最大值和均值均有所降低,说明北京性别比失衡的问题均有所缓解,各街区之间的差异也有所减小,各街区的文盲人口、一产就业人口和机关干部人口规模差异也有所减小,主要是由于这三类人口在这10年间的规模减小所致。三产就业人口,尤其是三产2(为生产服务的部门)和三产3(为生活服务的部门)就业人口在各街区的分布差异也减小,则主要是由于各街区三产从业人口均有所增加,其分布也向均衡方向发展。特别地,人口密度指标和生产运输人口比重的总体差异增大但个体两极分化减小,说明各街区的人口密度差异增大,但在两个极端上的差异却有所减小。而回族人口、三产2人口比重、三产3人口比重的两极分化增大,但总体差异减小。

4.2 北京社会要素空间分异重构

(1)系统分异。信息熵可以反映两方面的信息,一方面可以反映社会空间系统的复杂程度,信息熵值越高则系统越复杂;另一方面也可以反映变量空间分布的均衡程度,信息熵值越低则空间分布的均衡程度就越低。由表8和图5可知,2000-2010年,大部分指标的信息熵都在增加,表明北京社会空间系统整体上渐趋复杂,但也有不少指标的信息熵减少,包括一产就业人口、二产就业人口、三产1就业人口(流通部门)、商业服务业人员、农业职业人员、生产运输人口、购买经济适用房。表明这10年间,北京的一产、二产和商业服务业以及经济适用房等的空间分布逐渐趋于集中。相比1982-2000年,信息熵减少的指标明显增加[41],表明更多的指标集聚趋势明显。Tab. 8

表8

表82000-2010年北京社会空间分异指数及其变化

Tab. 8Indices and their changes of socio-spatial differentiation in Beijing from 2000 to 2010

| 指标 | 绝对分异指数 | 相对分异指数 | 信息熵 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010年 | 2000年 | 差值 | 2010年 | 2000年 | 差值 | 2010年 | 2000年 | 差值 | |||

| 总人口 | 0.305 | 0.298 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.215 | 5.205 | 0.010 | ||

| 人口密度 | 0.466 | 0.554 | -0.088 | 0.405 | 0.446 | -0.041 | 4.908 | 4.693 | 0.215 | ||

| 性别比 | 0.042 | 0.044 | -0.002 | 0.311 | 0.302 | 0.009 | 5.500 | 5.472 | 0.028 | ||

| 户均人数 | 0.042 | 0.044 | -0.002 | 0.326 | 0.324 | 0.002 | 5.499 | 5.475 | 0.024 | ||

| 老年人口 | 0.159 | 0.330 | -0.171 | 0.373 | 0.124 | 0.249 | 5.469 | 5.279 | 0.190 | ||

| 外来人口 | 0.396 | 0.414 | -0.018 | 0.184 | 0.181 | 0.003 | 4.978 | 4.950 | 0.028 | ||

| 蒙古族人口 | 0.386 | 0.417 | -0.031 | 0.152 | 0.203 | -0.051 | 5.018 | 4.921 | 0.097 | ||

| 回族人口 | 0.429 | 0.462 | -0.033 | 0.309 | 0.319 | -0.010 | 4.906 | 4.786 | 0.120 | ||

| 维族人口 | 0.651 | 0.621 | 0.030 | 0.537 | 0.506 | 0.031 | 3.976 | 3.792 | 0.184 | ||

| 苗族人口 | 0.448 | - | - | 0.253 | - | - | 4.805 | - | - | ||

| 壮族人口 | 0.441 | 0.476 | -0.035 | 0.256 | 0.324 | -0.068 | 4.829 | 4.679 | 0.150 | ||

| 朝鲜族人口 | 0.517 | - | - | 0.362 | - | - | 4.321 | - | - | ||

| 满族人口 | 0.329 | 0.376 | -0.047 | 0.131 | 0.186 | -0.055 | 5.150 | 5.044 | 0.106 | ||

| 土家族人口 | 0.457 | - | - | 0.249 | - | - | 4.767 | - | - | ||

| 文盲人口 | 0.246 | 0.232 | 0.014 | 0.249 | 0.204 | 0.045 | 5.320 | 5.299 | 0.021 | ||

| 大学以上人口 | 0.421 | 0.513 | -0.092 | 0.200 | 0.292 | -0.092 | 4.960 | 4.672 | 0.288 | ||

| 一产就业人口 | 0.652 | 0.508 | 0.144 | 0.739 | 0.635 | 0.104 | 4.188 | 4.665 | -0.477 | ||

| 二产就业人口 | 0.354 | 0.322 | 0.032 | 0.256 | 0.162 | 0.094 | 5.072 | 5.137 | -0.065 | ||

| 三产就业人口 | 0.358 | 0.379 | -0.021 | 0.095 | 0.114 | -0.019 | 5.109 | 5.056 | 0.053 | ||

| 三产1人口比重(%) | 0.365 | 0.355 | 0.010 | 0.140 | 0.105 | 0.035 | 5.052 | 5.089 | -0.037 | ||

| 三产2人口比重(%) | 0.324 | 0.450 | -0.126 | 0.185 | 0.298 | -0.113 | 5.175 | 4.746 | 0.429 | ||

| 三产3人口比重(%) | 0.388 | 0.408 | -0.020 | 0.153 | 0.168 | -0.015 | 5.055 | 4.989 | 0.066 | ||

| 三产4人口比重(%) | 0.418 | 0.458 | -0.040 | 0.197 | 0.223 | -0.026 | 4.969 | 4.851 | 0.118 | ||

| 三产5人口比重(%) | 0.297 | 0.412 | -0.115 | 0.202 | 0.184 | 0.018 | 5.212 | 4.997 | 0.215 | ||

| 未工作人口 | 0.307 | 0.333 | -0.026 | 0.138 | 0.075 | 0.063 | 5.196 | 5.149 | 0.047 | ||

| 机关干部人口 | 0.400 | 0.429 | -0.029 | 0.251 | 0.229 | 0.022 | 5.004 | 4.942 | 0.062 | ||

| 专业技术人员 | 0.412 | 0.449 | -0.037 | 0.186 | 0.203 | -0.017 | 4.987 | 4.886 | 0.101 | ||

| 办事人员 | 0.396 | 0.423 | -0.027 | 0.171 | 0.164 | 0.007 | 5.034 | 4.977 | 0.057 | ||

| 商业服务人口 | 0.366 | 0.365 | 0.001 | 0.142 | 0.116 | 0.026 | 5.051 | 5.061 | -0.010 | ||

| 农业职业人口 | 0.615 | 0.506 | 0.109 | 0.714 | 0.634 | 0.080 | 4.318 | 4.678 | -0.360 | ||

| 生产运输人口 | 0.355 | 0.292 | 0.063 | 0.311 | 0.173 | 0.138 | 5.088 | 5.192 | -0.104 | ||

| 购商品房户数 | 0.524 | 0.607 | -0.083 | 0.351 | 0.511 | -0.160 | 4.697 | 4.113 | 0.584 | ||

| 购经济适用房 | 0.649 | 0.577 | 0.072 | 0.516 | 0.416 | 0.100 | 3.983 | 4.421 | -0.438 | ||

| 购买二手房 | 0.470 | - | - | 0.315 | - | - | 4.822 | - | - | ||

| 购买原公有住房 | 0.508 | - | - | 0.421 | - | - | 4.731 | - | - | ||

| 租赁廉租住房 | 0.544 | - | - | 0.405 | - | - | 4.514 | - | - | ||

| 租赁其他住房 | 0.389 | - | - | 0.207 | - | - | 4.994 | - | - | ||

| 租公有房户数 | - | 0.501 | - | - | 0.298 | - | - | 4.790 | - | ||

| 租商品房户数 | - | 0.542 | - | - | 0.412 | - | - | 4.512 | - | ||

| 人均住房面积 | 0.111 | 0.100 | 0.011 | 0.334 | 0.349 | -0.015 | 5.461 | 5.450 | 0.011 | ||

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52000-2010年北京社会空间分异指数

-->Fig. 5Indices of socio-spatial differentiation in Beijing from 2000 to 2010

-->

信息熵增加最多的变量是购买商品房(增加0.584),其次是三产2(为生产服务的部门,增加0.429),其余指标信息熵的增加均在0.3以下。表明北京近10年房地产市场的发展使得住房空间分异经历了较大幅度的重构,商品房的空间分布也渐趋均衡。

(2)绝对空间分异。计算绝对分异指数可反映各指标相对于绝对均衡分布的一种空间分异,即相对于街区数量的空间分异状况。绝对分异指数增加的指标包括总人口数、维族人口、一产、二产、三产1(流通部门)、商业服务业人员、农林牧渔水利生产人员、生产运输设备操作人员、人均住房建筑面积、购买经济适用房。农业的相对集中发展和工业的郊区化使其空间分布更加集中,从而导致其空间分异程度的增加。从绝对分异指数值来看,住房来源和住房费用的绝对分异指数值均在0.4以上,表明住房的空间分异较为明显。

(3)相对空间分异。计算相对分异指数可反映各指标相对于街区人口分布的空间分异状况,由于人口普查是以居住人口为基准进行普查的,实际上相对分异指数反映了各指标的空间分布与居住人口的空间匹配性状况。如果一个时间段内某指标的相对分异指数减少了,说明其相对于居住人口空间分布格局的一致性变强了。相比绝对分异指数而言,相对分异指数增加的指标较多,包括性别比、外来人口、维族、老年人口、失业人口、一产、二产、三产1(流通部门)、三产5(为社会公共需要服务的部门)、政府企事业单位负责人、办事人员、商业服务业人员、农业职业人员、生产运输设备操作人员、家庭户平均户均人数、购买经济适用房,大部分指标的相对空间分异都在增加,尤其是各类行业和职业人口,说明职业的空间分化更加明显。相对分异指数的上述变化还说明,这些指标的空间分布与居住人口空间匹配的一致性在变差,换言之,包括就业人口的职住分离、外来人口的通勤、空巢老人分布等在内的城市问题愈发突出了。

(4)居住隔离状况。计算隔离指数可用来反映某类人口与其以外的其他人口的空间关系。挑选老年人口、外来人口、少数民族人口、大学以上学历人口以及各种行业人口和职业人口,计算上述指标的隔离指数及其变化。由计算结果(表9)可知,10年间隔离指数增加的指标包括外来人口、维族人口、老年人口、文盲人口、一产就业人口、二产就业人口、三产1就业人口、三产5就业人口、机关干部人口、办事人员、商业服务业人口、农业职业人口、生产运输人口,增加最多的是一产就业人口和生产运输人口,其余包括蒙族在内的少数民族、大学以上人口、三产就业人员的隔离指数增加。就隔离指数值而言,一产就业人口的隔离指数是最高的,维族人口、朝鲜族人口和生产运输人口的隔离指数也相对较高。与1982-2000年北京的情况比照进行分析[40],老年人口、外来人口、维族人口、文盲人口、农业人口这些指标在2000-2010年间隔离指数的差值为正值,仍然在沿袭1982-2000年间的趋势,也就是说这些指标的群居性在继续增强而与其他人口的混居性在变弱,这和2000年前18年的趋势是一致的。不同的是,2000-2010年间又有一些新的指标跨入这些指标的行列,如二产就业人口、部分类型的三产就业人口(流通部门、为社会公共需要服务的部门),机关干部人口、商业服务业人员及生产运输人员,他们的群居性也在变强而与其他人口的混居性在变弱。尤其是从事生产运输业的人口和二产就业人口,隔高指数差值较大,值得关注,实际上也反应了2000年以后北京制造业、物流业趋于集中发展的产业空间演化趋势。

Tab. 9

表9

表92000-2010年北京社会空间隔离指数及其变化

Tab. 9The index of segregation and its change of social space in Beijing in 2000-2010

| 指标 | 2010年 | 2000年 | 差值 | 指标 | 2010年 | 2000年 | 差值 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 老年人口 | 0.188 | 0.142 | 0.046 | 二产就业人口 | 0.259 | 0.165 | 0.094 |

| 外来人口 | 0.295 | 0.287 | 0.008 | 三产就业人口 | 0.099 | 0.118 | -0.019 |

| 蒙族人口 | 0.152 | 0.204 | -0.052 | 三产1就业人口 | 0.142 | 0.107 | 0.035 |

| 回族人口 | 0.313 | 0.325 | -0.012 | 三产2就业人口 | 0.185 | 0.398 | -0.213 |

| 维族人口 | 0.537 | 0.506 | 0.031 | 三产3就业人口 | 0.154 | 0.169 | -0.015 |

| 苗族人口 | 0.253 | - | - | 三产4就业人口 | 0.199 | 0.225 | -0.026 |

| 壮族人口 | 0.257 | 0.324 | -0.067 | 三产5就业人口 | 0.202 | 0.185 | 0.017 |

| 朝鲜族人口 | 0.363 | - | - | 机关干部人口 | 0.251 | 0.230 | 0.021 |

| 满族人口 | 0.133 | 0.189 | -0.056 | 专业技术人员 | 0.188 | 0.205 | -0.017 |

| 土家族人口 | 0.250 | - | - | 办事人员 | 0.173 | 0.165 | 0.008 |

| 文盲人口 | 0.253 | 0.213 | 0.040 | 商业服务业人员 | 0.144 | 0.118 | 0.026 |

| 大学以上人口 | 0.298 | 0.358 | -0.060 | 农业职业人口 | 0.716 | 0.637 | 0.079 |

| 一产就业人口 | 0.740 | 0.638 | 0.102 | 生产运输人口 | 0.314 | 0.176 | 0.138 |

新窗口打开

总结而言,2000-2010年北京市社会空间分异的演变特征为:① 性别比失衡问题有所缓解,文盲人口、一产就业人口、机关干部人口数量减少,街区差异也减小;三产就业人口,尤其是三产1和三产2就业人口增加,在各街区的分布也更加均衡。② 北京社会空间系统整体上渐趋复杂,一产、二产、商业服务业从业人口以及经济适用房的空间分布呈逐渐集中的趋势;商品房经历较大幅度空间重构,其空间分布渐趋均衡。③ 一产、二产就业人口空间分布的集中趋势导致其绝对空间分异增加,住房相关变量的绝对空间分异最为突出。④ 包括外来人口、老年人口、行业、职业在内的大部分社会指标的相对分异指数均有所增加,职业的空间分化更加明显,包括就业人口的职住分离、外来人口的通勤、空巢老人等在内的城市问题更加突出。⑤ 老年人口、外来人口、维族人口、文盲人口、农业人口这些指标继续沿袭过去群居性增强而混居性减弱的趋势,从事生产运输业的人口和二产就业人口的隔高指数差值较大,反应了北京制造业、物流业趋于集中发展的产业空间演化趋势。

4.3 北京社会空间分异与距离关系的重构

通过计算各街区到城市中心的距离,与街区的属性值一起构建主要社会指标与距离的关系(图6)。主要重构特征为:① 人口密度呈不断增加的趋势,近郊变化尤为突出,距城市中心5~25 km范围内的街区人口密度增加较为明显。② 性别比有降低趋势,说明女性相对男性的数量在增加。③ 户均人数减少,反映了北京居民家庭规模在不断缩小。④ 学历水平普遍升高,近郊学历最高。各个距离范围内的大学以上学历人口均有所提高,峰值出现在距离城市中心约12 km处,为海淀区高校和科研院所集中分布的几个街道,如燕园、清华园、学院路、中关村等。⑤ 外来人口峰值向外推移。2000年外来人口峰值出现距离城市中心约10 km处,2010年外来人口峰值出现距离城市中心约20 km处,且0~15 km范围内的外来人口比重有所下降,说明外来人口也出现了外迁趋势,其空间分布也呈现出郊区化特征。⑥ 老年人口比重有所增加,远郊更为明显。具体而言,距离城市中心0~15 km范围内的老年人口比重有所降低,15~30 km的街区变化不大,30 km以外的街区老年人口比重增加明显。说明随着劳动力外出就业,农村老龄化问题更为严峻。⑦ 二产就业人口比重下降,近郊下降尤为明显,峰值也向外推移。距离城市中心0~20 km范围内的二产就业人口比重下降趋势明显。⑧ 三产就业人口比重普遍增加,空间差异缩小。近郊区的三产就业人口比重极高,远郊区也有大幅增长。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图62000-2010年北京主要社会指标与距离关系的重构

-->Fig. 6Restructuring of the relationship between social indices and distance in Beijing in 2000-2010

-->

5 北京社会空间重构机制

5.1 北京社会空间结构与分异的形成过程

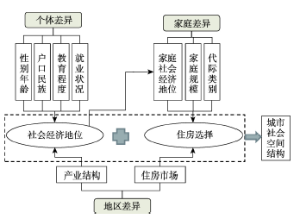

城市空间结构实际是城市社会结构在空间上的投影,是不同社会阶层居住空间选择的物化表现,个体差异、家庭差异和地区差异相互作用形成了特定的城市社会空间结构(图7)。个体差异主要体现在性别年龄、户口民族、教育程度、就业状况等方面,以上因素综合决定了个体的社会经济地位。家庭差异主要体现在家庭规模和代际类型,此外,家庭成员的社会经济地位也影响着家庭的社会经济地位。地区差异主要体现在地区产业结构升级、住房市场发展等方面,为居民提供不同类型的就业机会和居住条件,从而产生了较大的人口密度差异和人口增长差异。同时,地区产业结构升级改变了原本的就业结构,重塑了个体的社会经济地位结构。住房市场对住宅供应的类型、数量、位置等起着很大的引导作用,约束着居民的住房选择结果。不同社会经济地位的居民在居住选择上的差异最终形成了不同社会阶层的居住空间分异,出现“物以类聚、人以群分”的结果,便构成了特定的城市社会空间结构。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7北京社会空间结构与分异的演变过程

-->Fig. 7The evolution of social spatial structure and differentiation in Beijing

-->

(1)个体的社会经济地位差异决定了其支付能力和居住偏好。主要包括性别年龄、户口民族、教育程度、就业状况等方面。其中,性别年龄方面,不同类型就业岗位有特定的性别偏好,例如,轻纺工业倾向于招聘女性,而制造业、建筑业等更倾向于招聘男性;青年劳动力在就业市场中则比其他年龄阶段人口占据绝对优势。户口民族方面,附着在户口上的一系列福利政策,如就医、入学等,影响着居民的生活状况;民族因素主要在于生活习惯的差异导致同类民族聚居状况的出现。教育程度很大程度上影响个体的技能水平,从而影响其在就业市场中的地位。就业状况包括所在行业、所属职业、在业状况等,这些则直接影响到居民的收入水平。以上方面综合决定着居民个体的社会经济地位。

(2)家庭的规模、代际类型及社会经济地位等决定了家庭的住房需求。人口普查数据中所能反映的家庭差异主要体现在家庭规模和代际类型。家庭规模的大小是影响家庭住房面积的重要因素,而代际类型决定家庭的少儿抚养压力和老年抚养压力,也影响其居住选择。不同的住房选择主要体现在住房来源和住房费用等方面,住房来源如自建、购买或者租赁住房,购买商品房、二手房、经济适用房、原公有房,租赁廉租住房或租赁其他住房等。住房费用如购房费用或租房费用。此外,组成家庭的成员个体社会经济地位的差异也影响着家庭的社会经济状况,影响其支付能力和选择偏好,从而影响家庭的住房选择行为。

(3)地区的产业结构及住房市场分布进一步导致了居住空间分异的形成。可从人口普查数据中的行业、职业、住房数据中反映出来。地区产业结构升级后所提供的就业岗位发生变化,影响居民的迁居行为,使其人口构成发生变化,居民的社会经济地位也随之发生相应的改变。地区住房市场的发展则直接影响住房的空间分布,包括其类型、价格、质量等。同类型住房的集聚便吸引了同类型支付能力,也即同类型社会经济属性的居民集聚。

5.2 北京社会空间重构机制

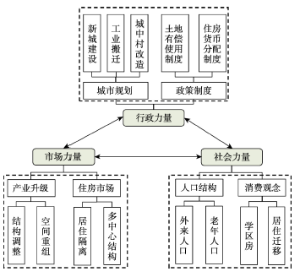

政府、市场和社会3组力量交织作用于个体、家庭和地区,形成了个体差异、家庭差异和地区差异,在社会经济地位的支配和住房空间分布的响应下,形成了特定的城市社会空间结构(图8)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图8北京社会空间结构与分异演变机制

-->Fig. 8The mechanism of evolution of socio-spatial structure and differentiation in Beijing

-->

(1)行政力量:政府通过编制城市规划及制定相关的政策制度来引导和规范城市社会的发展,从而影响城市空间的演变。① 城市规划方面,一是新城的建设,《北京城市总体规划(2004-2020)》提出重点发展通州、顺义和亦庄3个新城。其中,通州是中心城行政办公、金融贸易等职能的补充配套区,顺义主要发展现代制造业,及空港物流等功能;亦庄在经济技术开发区的基础上向综合产业新城转变。3个新城承担着疏解中心城人口及职能的作用,成为了北京郊区产业及人口集聚的主要地区。2000-2010年间二产人口和生产运输业人口的隔离指数差值较大即与此有关。二是搬迁改造工业用地,主要是出于改善空气质量和迎接2008年奥运会的目的,例如将首钢、通惠河南化工区及垡头等地区的传统工业搬迁,带动了大批相关就业人员的迁移。三是大力整治“城中村”,提升城市品质和提高城市整体环境水平。但“城中村”作为一个低成本住房的外来人口集中居住地,其拆迁改造势必影响到大量外来人口的搬迁,导致城市社会的重构。② 制度方面,1992年开始实行的土地有偿使用制度以及1998年开始实行的住房货币分配制度等使得住房商品化成为可能,为房地产市场的发展提供了基础。在接下来的2000-2010年间,北京房地产市场也得以迅速扩张,不但冲击了传统的单位福利分房体制下的单位居住区,也形成了不同社会经济地位人群的居住空间分异。

(2)市场力量:一方面,产业的结构调整与空间重组影响就业人口的构成及其空间流动,从而影响社会空间结构的演变。① 产业的结构调整。2000年,北京市地区生产总值中第一、二、三产占比分别为2.5%、32.7%、64.8%,到2010年,相应比重分别为0.9%、24%、75.1%,产业结构的调整引发了劳动力市场的重构,就业结构也随之发生变化。相应地,北京市第一、二、三产从业人员比重也由2000年的11.8%、33.6%、54.6%变化为2010年的6%、19.6%、74.4%[34]。可见,三产从业人员比重显著增加,而一、二产从业人员比重均有所降低。这一变化使得本地白领人口区别于其他就业人口,单独作为一个主因子突显出来。② 产业的空间重组。除了城市规划的引导之外,企业自身为追求成本最小化,也趋向于将其生产用地搬迁至郊区,进一步促进了产业郊区化。人口分布也随着就业空间的重组发生改变。例如,北京市外来人口及第二产业从业人员空间分布的峰值均出现往郊区迁移的趋势。

另一方面,住房市场的发展是推动居住空间分异形成的直接力量。① 形成了以房价为标志的明显的居住分异,相同档次的住宅集聚程度不断加强,社会不同阶层和收入水平的人口也随之向不同地点集聚,易形成“富人区”和“穷人区”[42]。② 住宅价格的空间分布形成了多中心结构。2001-2005年,北京住宅价格空间结构有向多中心演变的趋势,除了传统的行政中心天安门之外,还新出现了中关村、CBD、奥林匹克中心[43]。2005-2012年,已呈现较为明显的多中心格局,除市中心外,还出现了亚奥地区、万柳—香山地区、中关村地区、复兴门地区、CBD等次中心[42]。

(3)社会力量:一方面人口结构及分布的变化也改变了城市社会空间结构。① 外来人口增长及圈层比重变化。北京市外来人口数量由2000年的256.8万增长为2010年的704.5万,占总人口的比重由18.9%增长为35.9%,期间总人口增长的3/4都是由外来人口增长造成的,外来人口的增长十分显著。按中心城区(东城区和西城区)、近郊区(朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区)、远郊区(市域其他区县)汇总外来人口,2000年,中心城区、近郊区和远郊区的外来人口比重分别为11.6%、61.6%、26.8%,到2010年,三者分别为7.8%、53.8%、38.4%,可见远郊区的外来人口比重明显升高,中心城区和近郊区的外来人口比重均有所下降。② 中心城区和外围农村地区人口老龄化问题突出。2000年和2010年,研究区范围内60岁以上的老年人口占比均在12.5%左右,其中又以中心城区老龄化问题最为突出,其两个年份的60岁以上的老年人口比重都在16.9%左右,高于研究区范围的平均水平。主要是因为中心城区是居住在原公有住房中的离退休人员集中分布的区域,使得老年人口比重偏高。此外,外围农村地区的老年人口比重也较高,主要是因为年轻劳动力外出务工,留守老人占常住人口的比重显著增加,而且留守老人在空间上已经有所体现。

另一方面,居民的生活方式及消费观念的改变也重塑着社会空间结构。① 年轻家庭对子女教育的重视及优质教育资源的相对稀缺,使得中心城区出现了学区房,其房价远高于普通住宅。例如北京东城区带重点小学入学名额的住宅比带普通小学入学名额的住宅在价格上平均高14.7%[44]。学区房的高价格又形成了对居民社会经济地位的筛选机制,成为影响年轻家庭空间分布的重要因素。② 随着居民消费能力的提高,为改善居住环境而发生的居住迁移也逐渐增加,使得北京近郊区广泛分布了本地白领人口。例如北京回龙观居住区中自发性的迁出行为占主流,即50%具有较高经济实力者会为了追求更好的居住环境而产生迁居行为[45]。

6 结论与讨论

综合全文的研究,可以得出以下几点结论:(1)产业结构及产业空间的演化,导致北京城市社会空间结构的相应变化。职业的分化及职业空间分异明显,原有的工薪阶层主因子已被本地白领人口所替代,并逐渐成为主导社会区类型的因子,白领人口在城市社会中的影响作用逐渐增大。一产和二产就业人口、从事生产运输业的人口的空间分布更加集中,反应了北京农业不断萎缩、城市的制造业、物流业趋于集中发展的产业空间演化趋势。随着城市产业结构的升级调整及城市空间发展战略的实施,人口就业结构也相应地发生变化,并且在空间上有所反映,反映出就业与居住的空间关系、特定人群的居住和通勤方式所存在的特征和问题。总体而言,城市居民职业的空间分化更加明显,老年人口、外来人口、维族人口、文盲人口、农业人口这些指标继续沿袭过去群居性增强而混居性减弱的趋势,这些指标的空间分布与居住人口空间匹配的一致性在变差,折射出包括就业人口的职住分离、外来人口的通勤、留守老人或空巢老人等在内的城市问题更加突出。

(2)外来人口分布更加广泛且呈现出向远郊方向推移、蔓延的趋势。其推力在于,10年间外来人口的数量大幅度增加,中心城区住房市场和就业岗位的饱和,以及房价的快速上涨,迫使外来人口外迁寻找新的居住地和就业地。其拉力在于,郊区交通条件的改善和各项基础设施的完善为郊区生活提供了便利的条件;此外,郊区人口规模的增加导致其服务需求增加、工业郊区化和郊区住房市场的发展,为外来人口提供了商业服务业、制造业、建筑业等不同类型的就业岗位,吸引外来人口往郊区集中。

(3)知识分子分布集中化趋势越发显著。高校和科研院所的知识溢出效应逐渐吸引各类科技园区的集中,企业的集聚效应和规模效应则促使高科技产业的进一步集中,最终导致知识分子分布更加集中的空间格局。总体上看,城市的学历水平普遍得到提高,但在空间上呈现出一定的差异性特征,近郊区学历水平最高,各个距离范围内的大学以上学历人口均有所提高,峰值出现在位于近郊区的海淀区高校和科研院所集中分布的几个街道。

(4)住房系统复杂程度增加,商品房分布总体上趋于均衡,但经济适用房空间分异增大。10年间,房地产市场的快速发展使得住房空间分布经历了较大幅度的重构,住房存在明显的空间分异现象。廉租房、商品房、经济适用房、原公有房等各类住房的绝对分异指数均较高,表明各类住房较偏离于平均分布,呈现出一定的空间集中趋势。其中,购买商品房户数的信息熵在10年间显著增加,各街区购买商品房户数的平均值、最大值、极差、标准差等统计指标也明显增大,表明各街区商品房数量迅速增加、商品房分布趋于均衡的同时,街区商品房的两极分化增大,但其空间分异未见增强。经济适用房相关指标的前后变化表明,北京经济适用房的空间分异有所增大。

(5)从城市社会空间结构形成和演化的动力机制上看,个体差异、家庭差异和地区差异是构成城市社会分异过程的3个层级,其背后是行政力量、市场力量和社会力量三者的相互作用。行政力量主要是政府通过编制城市规划及制定相关的政策制度来引导和规范城市经济社会的发展,从而影响城市空间的演变;市场力量主要是产业的结构调整与空间重组影响就业人口的构成及其空间流动;社会力量主要是外来人口及老年人口结构及分布的变化改变了城市的社会结构。来自政府、市场和社会的力量交互作用,并综合影响城市社会空间的各个层级,最终使得城市内部呈现出特定的社会空间结构并推动其持续演化。

(6)与中国的其他特大城市相比,北京、上海[3]和广州[5]2000-2010年的社会空间结构演变共性与特性并存。就主因子而言,共性在于影响社会空间结构的主成份构成较为稳定,大部分因子的影响都具有持续性,如知识分子、农业人口、人口密集程度等。特性在于上海的外来人口不再是主成分之一,而农业人口一跃成为核心成分。北京和广州的外来人口在社会区分异中的地位上升,外来人口向郊区蔓延趋势明显。此外,北京的白领人口与户籍人口重合度较高,蓝领人口多为外来人口。就社会区类型而言,共性在于知识分子、农业人口等均单独成为一类社会区,且随着市场经济的发展,社会阶层的分化更加明显,例如,北京和上海的白领职业者与蓝领职业者的分化,广州的中等收入阶层与低等收入阶层的分化等。特性在于北京和广州的老城区均为人口密集、居住拥挤的区域,而上海却为居住人口较少的城市地区。就社会空间结构而言,三者都是圈层、扇形和多核心模式的叠加,但上海的圈层结构更加明显,北京的扇形放射状趋势更加突出,而广州的多核心模式最为显著。

The authors have declared that no competing interests exist.