, 何凡能

, 何凡能 , 杨帆

, 杨帆Reconstruction of cropland area at the provincial level in the early Yuan Dynasty

LIMeijiao , HEFanneng

, HEFanneng , YANGFan

, YANGFan通讯作者:

收稿日期:2017-09-19

修回日期:2018-02-17

网络出版日期:2018-05-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (1880KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

土地利用与土地覆被变化是全球环境变化的重要驱动因素之一[1,2,3,4]。其中,历史时期土地利用/覆被变化因其可为全球生物地球化学和物理过程研究提供长时间序列下垫面数据[5,6,7],而逐渐受到国际学术界的广泛关注。许多国际重大科学研究计划,如土地利用/覆被变化(Land-Use and Land-Cover Change, LUCC)[8]、BIOME 300[9]、全球土地计划(Global Land Project, GLP)[10]及过去全球变化工作组(Past Global Changes, PAGES)提出的Land Cover 6k计划[11]等均将其作为重要研究内容。在国际科学计划的推动下,历史时期LUCC重建研究取得了显著进展。其中,最具代表性的成果当数美国威斯康星大学全球环境和可持续发展中心Ramankutty等[12,13]建立的“全球历史土地利用数据集”(SAGE,最新版重建时段为1700-2007年),荷兰公众健康与环境研究所Goldewijk等[14,15]建立的“全球历史环境数据集”(HYDE,最新版3.2重建时段为10000 BC-AD 2015),Pongratz等[16]以SAGE和HYDE数据集为基础,以全球人口数据为代用资料,重建的“全球农牧空间数据集”(PJ Dataset,重建时段为AD 800-AD 1700),以及瑞士洛桑联邦理工学院环境工程研究所Kaplan等[17]重建的全球土地利用数据集(KK10,重建时段为8 ka BP-AD 1850)。这些数据集在揭示全球或区域土地覆被变化趋势及预估LUCC对全球及区域环境变化的影响等方面得到广泛应用[18,19]。然而,正如SAGE数据集发布者所的声明,全球数据集只适用于全球尺度,不能作为区域性研究的依据[12]。中国****对上述全球数据集中有关中国区域耕地的评估结果表明,数据存在较大不确定性,不能客观反映中国历史土地垦殖变化的趋势及特征[20,21,22]。此外,利用全球性LUCC数据进行区域碳排量估算或气候变化模拟时,其结果也与依据区域数据得到的数值存在较大差异[23]。如Houghton等[24]以全球性LUCC数据为基础,估算的过去300年中国土地利用变化所导致的陆地系统碳排量,与中国****Ge等[25]的研究结果相差达30%~50%。可见,充分利用各类区域历史文献资料重建历史LUCC过程,不仅是区域历史环境变化研究的客观需求,而且也可为充实、完善全球数据集提供更加可靠的区域数据。

中国是历史悠久的文明古国,历史文献资料丰富,这使得中国在重建历史时期LUCC方面具有得天独厚的优势。近年来,中国****基于丰富的史料,开展了大量的历史LUCC重建研究。如葛全胜等[26]基于清代、民国时期以及新中国的册载田亩数字和土地调查统计数据,校准并订正了过去300年中国内地18省的耕地面积;叶瑜等[27]采用历史数据订正与多源耕地数据关系模型校核相结合的方法,重建了东北地区过去300年耕地面积时间序列;曹雪等[28]采用因素修正、引用替换、人地关系和垦殖趋势检验等方法,订正重建了近300年中国分省耕地面积。然而,从已有研究成果看,重建时段多集中在过去300年。虽然千年时段耕地重建的研究也有所开展,部分成果已涉及两宋[29]、明时期[30],但有元一代(1271-1368年)作为中国过去千年的重要时段之一,相关研究鲜有涉猎,尤其是对各省域耕地面积的重建,这与该时期册载田亩数据的严重缺载密切有关。

目前,有关元代耕地的研究,多集中在屯田方面。如周继中[31,32]、吴文武[33]和陈瑞[34]等利用《元史》中记载的省域屯田资料,分别对河南行省及北方地区、两淮地区和安徽地区等区域尺度的屯田规模、组织形式、分布特征及发展过程进行了分析。此外,郭松义等[35]在总结古代屯田发展的历史进程时,对元代的屯田也有详细的论述。前人的研究成果为本文研究元代的土地垦殖问题奠定了基础,但如何依据历史文献记载,推算元代省域尺度的耕地数量,依然是学术界亟待解决的问题。基于此,本文以元代册载屯田数据和零星的册载田亩数据为基础,通过对其土地制度、赋役制度、人口政策等的梳理和考察,探析该时期屯田与屯户、垦田与户口之间的关系,构建基于元代户口数据的省域耕地面积估算方法,重建元代省域耕地面积。

2 数据来源

2.1 研究区简介

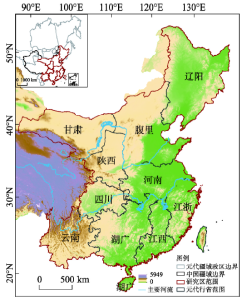

元代(1271-1368年)是中国历史上第一个由游牧民族建立中央政权的国家。其疆域范围较今辽阔,北到蒙古、西伯利亚,南到南海,西南包括今西藏、云南,西北至今新疆东部,东北至外兴安岭、鄂霍次克海。研究区为元朝位于中国现境内的疆域范围,大致包括今中国除青藏高原和新疆之外的广大地区,总面积约5.26×106 km2(图1)。元朝统一后,境内行省政区建置多有变化,直至成宗元贞元年(1294年)研究区内形成固定的建置格局,由中书省(腹里)和辽阳、甘肃、陕西、河南、江浙、江西、湖广、四川及云南等9个行省组成(图1),本文将以此作为耕地重建的基础行政单元。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1研究区范围注:元代疆域政区图依据谭其骧等[

-->Fig. 1Sketch of the study area (the map of the Yuan Dynasty was obtained from the Historical Atlas of China)

-->

2.2 数据来源及性质

2.2.1 屯田及屯户数据 引自《元史·兵志》,包括元代枢密院、大司农司和宣徽院等中央机构及各行省所辖屯田与屯户数据。屯田是中国古代官田的一种,是由政府招募或组织劳动者有计划地进行耕作的国有土地。中国的屯田制度起源于两汉时期,《汉书·地理志》中就有“募民相徙以实塞下” ①(① 《汉书》卷49《晁错传》,中华书局,1962年,第2288页。)的屯田记载。由于屯田在历代财政和军政中均占有比较重要的位置,所以历代史书中多辟有专篇记述。

元代也不例外。元世祖时期,政府在境内组织了大规模的军民屯田。屯种土地由国家统一拨付给军户(丁)或民户,再配以耕牛、农具和种子,收获后再按定额或分成的方法向国家缴纳粮食,“以供军储”[35]。政府为了保障军需供应,对各地屯田执行严格管理。因此,《元史·兵志》中详尽记载的各行省内屯田点的屯田和屯户数据,应该是元代较为真实的屯田数额,其年代当为元世祖至元末年(1294年)②(② 由于至武宗至大元年(1308年),屯田事业开始走向衰落,如《元史》卷22载“天下屯田百二十余所,由所用者多非其人,以致废弛”,所以各册载屯田的设立年代主要集中在世祖至元年间(1264-1294年)。)。

2.2.2 册载田亩数据 省域数据引自《元史·食货志》③(③ 《元史》卷93《食货志一》,中华书局,1973年,第2354页。),包括河南、江浙及江西3个行省。江浙行省集庆路、镇江路及其所辖县域、庆元路、江西行省广州路及其所辖香山县、增城县等的数据分别引自《金陵新志》④(④ [元] 张铉纂:《金陵新志》卷7《田赋志》,宋元方志丛刊本,中华书局,1990 年,第5635-5643 页。)、《镇江志》⑤(⑤ [元] 俞希鲁:《镇江志》卷5《田土》,宋元方志丛刊本,中华书局,1990 年,第2690-2694 页。)、《四明志》⑥(⑥ [元] 袁桷:《四明志》卷12《赋役考》,宋元方志丛刊本,中华书局,1990 年,第6511 页。)和《南海志》⑦(⑦ [元] 陈大震、吕桂孙:《南海志》卷6《户口》,宋元方志丛刊本,中华书局,1990 年,第8417-8418 页。)等地方志。

中国历代王朝都重视户口和土地的登记造册,这与中国古代“有户则有差,有地则有税” ⑧ (⑧ [元] 王结:《文忠集》卷6《善俗要义·办差税》,第4页。)的赋役制度密切相关。元朝赋役制度仿唐代租庸调制,以户为单位征收税粮,而土地只是作为划分户等的依据,附带登记于户籍之下[37]。因此,土地登记工作往往不如户口登记那么严谨和认真。因此,富豪田多之家为规避赋税,多“不行尽实报官,或以熟作荒,诈冒供报”,“以熟田为荒地者有之,惧差而析户者有之,富民买贫民田而仍其旧名输税者有之”。土地之数“欺隐尚多,未能尽实”,“由是税入不增,小民告病”。 ⑨(⑨ 《元史》卷93《食货志一·经理》,中华书局,1973年,第2352-2353页。)

为达到“庶几税入无隐,差徭亦均”的目的,元延佑初年(1314年),仁宗下令在境内行“经理大事”,清查境内所有官民荒熟田数。经界之事最先在江浙、江西和河南三行省推行,采用有田之家“自实供报”、“官司复验”的方式,清查行省内包括“寺观、学校、财赋等田”在内的全部官民田,并归类造册。然而,由于“富民黠吏,并缘为奸”,其结果或“以无为有,虚具于籍者,往往有之”,“于是人不聊生,盗贼并起”,经理之事因此止步于上述3个行省,并未在全国推行[37]。直至文宗天历之初(1328年),政府才“尽革虚增之数”,“民始获安” ⑩(⑩ 《元史》卷93《食货志一·经理》,中华书局,1973年,第2353页。)。现今留存于《元史·食货志》及《金陵新志》等地方志中的“可考者”,当是天历之初“尽革”之后的官民荒熟田数(以下统称垦田),数据相对较为可信,年代应为天历初年(1328年)。

2.2.3 户口数据 省域数据主要引自《中国人口史》。该数据是吴松弟等[38]在综合评价《元史·地理志》中记载的户口数据的基础上,参考元代投下分封资料、水旱灾害时的赈济资料、地方志中的数据、朝廷确定各路府州县等级的户口标准等资料订正得到的,具有较高的可信度。户数年代为至元二十七年(1290年)?(? 吴松弟等依据《元史·地理志》订正的省域户口系年不完全统一,本文依据各时段户口增长率进行处理。)。集庆路、镇江路及其所辖县域、庆元路、广州路及其所辖香山县、增城县等的数据主要引自上述地方志。户口年代亦为至元二十七年。相关人口密度数据,是本文根据上述省域户口数据、元代户均人口数及各行省政区面积计算得到。

3 思路与方法

3.1 总体思路

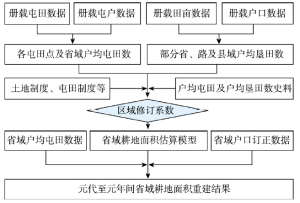

依据史料特点,本文拟重建元代省域耕地面积的总体思路是(图2):首先,以元代各行省册载屯田与屯户数据、零星的册载田亩与户口数据等为基础,结合史籍中有关户均屯田数和户均垦田数的记载及元代土地制度和屯田制度等,通过对比分析的方法,探析元代户均屯田与户均垦田的关系,并确定将省域户均屯田数转化为户均垦田数的区域修订系数;其次,以上述分析结果为前提,构建基于元代省域户口、户均屯田及其区域修订系数的省域耕地面积估算模型;最后,利用模型重建元代省域耕地面积,并分析其空间分布特征。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2元代省域耕地面积重建研究思路图

-->Fig. 2Scheme for reconstruction of cropland area at the provincial level in the Yuan Dynasty

-->

3.2 重建方法

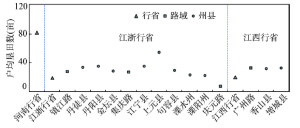

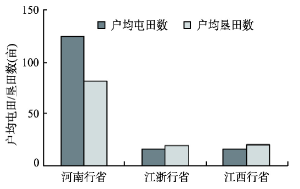

3.2.1 户均屯田与户均垦田关系考辨 利用各行省屯田(包含中央所辖屯田数)和屯户数据以及零星的垦田和户口数据?(? 此处户口数据已依据《中国人口史》中的户年均增长率进行处理,以与垦田数据年代统一。),本文算得了元代省域户均屯田数(图3,本文算得了元代省域户均屯田数(图4)。从图3可以看出,元代户均屯田数在省域尺度上虽各不相同,但总体上呈现北高南低的区域差异。其中,北方地区腹里、河南和辽阳等行省户均屯田数约在100~130亩之间,陕西和甘肃行省相对较低,约为60亩,而南方各行省则多在15~20亩之间。从图4看,户均垦田数也具有相似的地域特征。其中,南方江浙和江西行省分别仅为19亩和20亩,州县户均垦田数也多在20~35亩之间,而北方地区虽然仅有河南行省的数据,但其户均垦田数高达81亩,也表现出明显的北高南低的特点。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4元代天历初年(1328 年)户均垦田数

-->Fig. 4Per household cropland area in AD 1328 in the Yuan Dynasty

-->

从相关史籍的记载看,有关户均屯田,北方河南行省南阳哈剌鲁军屯田“户受田百五十亩” ?(? 《元史》卷19《成宗纪二》,中华书局,1973年,第415页。文中耕地面积单位“亩”均指“元亩”,现代亩均以“今亩”表示,下同。);南方江浙行省汀州屯田“每军三名,耕地四十五亩。……共使牛一只” ?(? [宋] 胡太初:《临汀志》,见《永乐大典》卷7892《汀字》门。),按照元朝每军户出一军的规定,得户均屯田仅15亩。有关户均垦田,北方有“父母妻子身,计家五口,人口食米一升,……百亩之田所出仅不能赡,又输官者” ?(? [元] 胡祇遹:《紫山大全集》卷23,第38页。)的记载;腹里地区有“古人一夫受田百亩(约为元时40亩),……今欲使一夫效两夫之力” ?(? [元] 胡祇遹:《紫山大全集》卷22《论司农司》,第17页。)的描述,户均垦田约为80亩;江浙行省绍兴路农户“有田三十亩,……外耕内织,昼夜不辍” ?(? [元] 贡师泰:《玩斋集》卷7《娱亲堂记》,第53页。);东南地区“一农可耕今田三十亩” ?(? [元] 方回:《续古今考》卷18《附论班固计井田百亩岁入岁出》,第513页。);江西永丰农户“躬耕五亩之田以为生,终三时,无一隙”,“以深耕胜广亩,亩常收二亩半” ?(? [元] 刘岳申:《申斋集》卷9《余士南墓志铭》,第7页。)。可见,史籍所载的户均屯田和户均垦田情况,也反映了北方高南方低的区域差异,这与基于册载数据算得的结果相一致。

基于上述数据及史料所反映出的区域差异性和地域一致性,本文理解为:这种差异性是源于南北方地区自然条件和种植制度等的差异,而地域一致性则是政府给予屯户屯田时,以当地民户所占垦田数为参照的具体表征。虽然目前史籍中并没有有关这种关系的明确记载,但通过对河南、江浙和江西等行省的户均屯田数和户均垦田数的点对点分析,不难看出:在省域尺度上,两者表现出很好的对应关系(图5)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5元代省域户均屯田与户均垦田数对比图

-->Fig. 5Per household Tuntian area and per household cropland area in the Yuan Dynasty

-->

综合上述分析与认识,在仅有零星垦田数据的情况下,本文拟通过对河南、江浙和江西行省户均屯田数和户均垦田数的分析,建立两者的数量转换关系,将各行省户均屯田数转化为户均垦田数;再结合省域户口数据,对元代耕地面积进行估算。

3.2.2 区域修订系数 为将元代各行省户均屯田数转化为户均垦田数,本文利用河南、江浙和江西行省的省域数据,对两者的数量关系进行了分析。结果显示:户均垦田数与户均屯田数的比值分别为0.65、1.22和1.24。从江浙和江西行省的数值看,在区域尺度上,两者的比例关系基本相同。因此,可以认为:元代南北方各行省户均垦田数与户均屯田数分别具有相近的数量关系,即可分别以1.23和0.65作为区域修订系数,对南北方地区各行省户均屯田数进行修正。

3.2.3 估算模型 基于上述分析,本文构建了包含省域户口、屯田与屯户等要素的元代省域耕地面积估算模型,其公式如下:

式中:Ck表示k行省的耕地面积;Hk表示k行省的户数;Ckt表示k行省的屯田数;Hkt表示k行省的屯户数;Ci与Cit分别表示省域册载垦田与屯田数;Hi与Hit分别表示省域册载户数与屯户数;α表示元亩与今亩的转换系数,其值为0.9[39]。

4 结果与分析

4.1 重建结果

将省域户口数据?(? 辽阳行省北部及东部地区超出现疆域范围,但这些区域在元朝主要是森林及三江平原区,是以狩猎为生的兀者、北山兀者人及以捕捞业为生的水达人户的居地,基本无农业可言。对于这些区域的人户,元朝政府并不要求他们缴纳赋税,而只是责其贡献一些兽皮或鱼货及海东青之属,这类人户不在元代户口的统计范围之内[38]。)、屯田与屯户数据及户均屯田区域修订系数等代入估算模型,本文得到了元代至元年间的省域耕地面积(表1)。结果显示:至元二十七年(1290年),研究区耕地总量为535.4×106今亩,垦殖率为6.8%。其中,境内北方地区耕地总面积约为309.7×106今亩,占耕地总量的57.8%,垦殖率为6.6%;南方地区耕地总面积约为225.7×106今亩,占耕地总量的42.2%,垦殖率为7.1%。从人均耕地面积来看,全境约为6.7今亩,但南北方差异较大,北方地区为15.6今亩,而南方地区仅约为4.1今亩。Tab. 1

表1

表1元代至元二十七年(1290年)省域耕地面积

Tab. 1The provincial cropland area in AD 1290 in the Yuan Dynasty

| 项目 | 元代 | 北方 | 占比(%) | 南方 | 占比(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 耕地面积(106今亩) | 535.4 | 309.7 | 57.8 | 225.7 | 42.2 |

| 土地垦殖率(%) | 6.8 | 6.6 | - | 7.1 | - |

| 人均耕地面积(今亩/人) | 6.7 | 15.6 | - | 4.1 | - |

新窗口打开

从重建结果看,南北方地区耕地总量、垦殖率及人均耕地面积均存在明显差异。这主要与南北方地区不同的地域范围、自然条件和劳动力资源等有关。北方地区面积占研究区总面积的约60%,而南方仅为40%,耕地分布范围北方广于南方。然而在自然条件(主要指水热条件等)、劳动力资源等方面则北方劣于南方,如:元代至元年间南方人口密度为26人/km2,而北方仅为6人/km2。因此,有限的土地及庞大的人口使得南方相对于北方,具有较高的土地垦殖率和较低的人均耕地面积。

4.2 空间分布特征

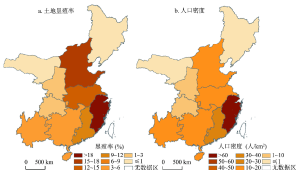

为进一步了解元代省域耕地的空间分布特征,笔者基于重建的元代省域耕地面积及各行省数字化政区图,绘制得到元代至元年间土地垦殖率分布图(图6a)。结果显示:至元年间耕地主要分布在黄河中下游的腹里地区,淮河流域的河南行省,长江中下游的江浙、江西及湖广行省,和西南地区的云南行省。而素有“天府之国”之称的四川,元至元年间垦殖率仅有2.3%,与陕西行省相当。西北地区的甘肃行省及东北地区的辽阳行省,垦殖率则均小于1%。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6元代至元二十七年(1290年)土地垦殖率及人口密度图

-->Fig. 6The spatial distribution of reclamation rate and population density in AD 1290

-->

腹里地区地处黄河中下游,历来是中国主要的农垦区,元代也不例外。尤其是至元三年(1266年),忽必烈政府平定江南时所推行的“河北耕以供军,河南战以辟地” ?(? 《元史》卷156《董文炳传》,中华书局,1973年,第3670页。)的军事策略,使得腹里一度成为元政府主要的军需供应地,土地垦殖得到快速发展。至元二十七年(1290年),该区垦殖率达到16.6%(图6a),仅次于江浙行省,位于第二位。然而,由于受蒙古国时期“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地” ?(? 《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1973年,第3458页。)及元前期京畿周围禁止耕种?(? 《元史》卷16《世祖纪》,中华书局,1973年,第349页。)等政策和禁令的影响较大,该时期垦殖率与金后期的18.4%?(? 金后期的垦殖率数据引自Li等《Reconstruction of the cropland cover changes for eastern China between the 10th century and 13th century using historical documents》 (Scientific Reports)一文(原文待发表),下同。)仍不可同日而语。

淮河流域的河南行省次于腹里,垦殖率位于各行省第三位,数值为13.1%(图6a),但与金后期17.0%的垦殖率相比仍有差距。历经蒙金、蒙宋战争影响,“河南地广土沃,以军马之所出入,荒芜不治” ?(? [清] 屠寄:《蒙兀儿史记》卷83《刘秉忠传》,第542页。),两淮地区“歇闲岁久,膏肥有余,虽有居民耕种,甚是稀少” ?(? [元] 王恽:《秋涧文集》卷91《开种两淮地土事状》,第6页。)。尽管灭宋之后,元政府在该区积极开展屯田活动,将约1/3的屯田设置于此[40]。但由于受战乱、劳动力资源缺乏和黄河改道等因素的影响较大,至元年间垦殖率仍未恢复到金后期的水平。

长江中下游地区的江浙行省是元代垦殖发展最好的地区,垦殖率达到18.8%。该区自唐宋以来就是全国农业最发达的地区,元代岁入粮数仍位居诸省之首,占研究区总税粮的37.10%。江西和湖广行省逊于江浙行省,垦殖率为9.6%和5.2%(图6a),这与两行省内农业开发程度的区域差异较大有关。江西及两湖地区,自然条件优越,人口分布集中,农业开发程度较高,也是元代主要的产粮区。但广东、广西的多数山区“户口稀疏”?(? [元] 陆文圭:《墙东类稿》卷12《中大夫江东肃政廉访使孙公(润甫)墓志铭》,第6页。),“山菁险恶,则芟林布种” ?(? 《元一统志》卷10《思州军民安抚司风俗形势》,中华书局,1966年,第774页。),“俗以涉猎山伐为业”?(? 《元一统志》卷10《播州军民安抚司风俗形势》,中华书局,1966年,第774页。),农业经济落后。因此,从总体来看,江西和湖广行省垦殖率位于江浙、腹里和河南行省之后,列第4、5位。

西南地区与上述区域相比,农业发展相对落后,垦殖率较低。其中,两宋时期农业垦殖曾可与江浙地区相媲美的四川行省,在蒙宋战事的影响下,人口“死伤殆尽,千百不存一二”?(? [元] 虞集:《道园学古录》卷20《史氏程夫人墓志铭》,第4页。),至元年间人口密度仅为约8人/km2(图6b)(南宋该区人口密度为52人/km2)。虽元朝政府在四川大规模设置屯田,以促进当地农业的恢复和发展。但由于劳动力缺乏,至元年间垦殖率也仅为2.3%(图6a),与金后期的18.3%差距甚大。而与四川行省相比,云南行省劳动力相对丰富,人口总量约为其2倍,且元代屯田范围广,至元年间垦殖率高于3%(图6a)。因此,在元人眼中,蜀地的经济已残破衰落,而云南则“土广物众,几比内地” (31)((31) [元] 虞集:《道园学古录》卷6《送李仲渊云南廉访使序》,第10页。)。

西北地区和东北地区是元代垦殖发展最落后的地区。其中,陕西和辽阳行省南部本是两宋时期农业发展较好的区域,但蒙金战争导致两行省人口损失严重,陕西关中“八州十二县,户不满万” (32)((32)《元史》卷159《商挺传》,中华书局,1973年,第3738页。),辽阳行省至元年间人口密度不到1人/km2(图6b)。尽管至元年间元朝政府也在两省大兴屯田(33)((33)《元史》卷166《石抹狗狗传》,中华书局,1973年,第3906页。皇庆二年“升总管领兴元诸军奥鲁屯田”。),但依然没有改变其农业发展落后的局面,陕西和辽阳的垦殖率分别仅为2%和0.6%(图6a),明显低于金后期的7.3%和3.9%。位于西北干旱区的甘肃行省,自然环境恶劣,干旱少雨,汉族与少数民族杂居,诸王封地及畜牧经济占了很大的比重,是全国垦殖率最低的省份,仅为0.5%(图6a)。

5 结论与讨论

通过对元代屯田与屯户、垦田与户口等册载数据及相关史料的综合考察与分析,本文重建了元前期各省域的耕地面积,其主要结论有:(1)元代户均屯田数和户均垦田数均具有明显的北高南低的特点,这种区域差异性是南北方地区自然条件和种植制度等差异的客观反映,而地域一致性则是政府给予屯户屯田时,以当地民户所占垦田数为参照的具体表征。基于这一认识,本文选用省域户口、屯田与屯户等要素,构建了估算元代省域耕地面积的模型,从估算结果看,该方法是可行的。其中,南方户均垦田数与户均屯田数的修订系数为1.23,北方为0.65。

(2)元代至元二十七年(1290年)研究区耕地总量为535.4×106今亩,垦殖率为6.8%,人均耕地面积为6.7今亩。其中,境内北方地区耕地面积为309.7×106今亩,约占耕地总量的57.8%,垦殖率为6.8%,人均耕地面积为15.6今亩;南方地区耕地面积为225.7×106今亩,约占耕地总量的42.2%,垦殖率为7.1%,人均耕地面积为4.1今亩。从空间分布特征看,该时期耕地主要分布在黄河中下游的腹里地区,淮河流域的河南行省,长江中下游的江浙、江西及湖广行省和西南地区的云南行省,垦殖率均高于3%;而西南地区的四川行省,西北地区的陕西和甘肃行省,以及东北地区的辽阳行省,垦殖率仅为2%或更低。

(3)因受史料限制,本文仅重建了至元二十七年(1290年)一个时点的省域耕地面积。就其不确定性而言,主要反映在两个方面:① 在确定户均屯田与户均垦田的关系上,目前仅依据省域户均屯田数、零星的省(路、县)域户均垦田数及相关史料。这些零星的数据虽能在一定程度上反映元代户均屯田数与户均垦田数所具有的地域特点,但若能有更多的册载垦田数据或史料做支撑,结果将更加可靠。② 在确定修订系数的问题上,文中只概略分为南、北两个区域,若能有更多其他省域及以下行政单元的册载垦田数据,将修订系数细化到各省区,会较大幅度降低重建结果的不确定性。

The authors have declared that no competing interests exist.