, 戈大专

, 戈大专Spatio-temporal characteristics and dynamic mechanism of farmland functions evolution in the Huang-Huai-Hai Plain

ZHANGYingnan , GEDazhuan

, GEDazhuan通讯作者:

收稿日期:2017-06-21

修回日期:2017-12-26

网络出版日期:2018-03-21

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (5756KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

20世纪90年代以来,中国城乡空间结构、产业结构快速转变,城镇物质空间不断扩展,人口、产业不断向城镇集聚,由城乡要素转移引发的耕地利用非农化、非粮化、粗放化、边际化等问题日益突出[1,2,3]。耕地需求无序竞争及一味追求耕地的经济产出而忽视耕地衍生功能的生产经营模式导致农田生态系统超载,土地退化、土壤酸化等现象屡见不鲜[4]。传统的以土地单功能利用为核心的耕地管理模式已难以与日趋多元化的城乡居民需求相适应,从土地尤其是农地多功能管理的视角来探讨新型土地管理策略已得到国内外****的广泛关注[5,6,7]。国外****对耕地功能的内涵[8]、评价指标体系的构建[9]及影响评价[10]等方面颇为关注。国内****近年来开始注重对耕地多功能的内涵[7, 11]、耕地价值评估[12]、单功能及多功能的评价和时空演变[13,14]、管理[15]等方面的研究,其中对耕地单功能的研究以社会保障功能[16]和生态服务功能[17]居多。在耕地功能评价方面,多数****从经济(生产)、社会、生态及文化功能的视角来构建指标体系[14, 18],也有少数****将经济、社会功能进行细分,以关注耕地次级子功能的演变[19,20]。在空间尺度上,以国家、省、市居多,少有****以县域为基本研究单元从区域层面对耕地功能的演化进行研究。对于耕地功能演化的影响因素,仅有少部分****对其与社会经济发展的耦合关系进行了探索[21],采用定量的方法对其驱动机制进行研究较为鲜见。

耕地利用系统是由土地的经济、社会及生态子系统构成的复合系统,其承载的经济、社会及生态功能具有共生性及协同性[22]。虽然中国总体上耕地多功能转型已经发生,但供需错位、形态扭曲等因素导致耕地的经济、社会及生态功能的退耦化现象日趋凸显[13]。黄淮海平原作为中国重要的粮食主产区,对保障国家粮食安全的重要性不言而喻。2014年,区内耕地面积约2741.56万hm2,约占区域总面积的65.8%,占区内生态用地的比重高达81.81%,人均耕地面积1070.55 m2,高于全国平均水平8.5个百分点。1990-2014年间,黄淮海平原耕地面积年均减少约15万hm2,耕地非农化率已达18%左右。2014年,黄淮海平原粮食播种面积2318.68万hm2,较1990年增加1.38%,但在农作物播种面积中的比例由80.98%减少至73.49%。日益增长的粮食生产需求使耕地资源和水土资源严重透支,生态环境不断恶化[23],地下水位正在以惊人的速度下降,成为世界上最大的“漏斗区”,单位耕地面积水资源占有量只有全国平均水平的1/8[24]。快速的城镇化工业化背景下,建设用地需求、粮食安全保障、水资源短缺及城乡居民对耕地功能需求的多元化对耕地资源的可持续、多功能利用提出了严峻的挑战[25]。

本文以县域为基本单元对黄淮海平原耕地功能演变进行研究,刻画了黄淮海平原耕地经济、社会及生态功能演变的时空格局,基于耦合协调度模型对经济、社会及生态功能的耦合关系进行了探讨,并利用空间计量模型对各功能的演化机制进行了定量剖析。以县域为基本单元在区域尺度上对耕地功能进行评价,有利于充分考虑区际耕地功能差异,对于优化黄淮海平原耕地多功能空间配置及构建耕地多功能统筹管理模式具有重要意义,可以为城镇化及工业化进程中以满足城乡居民的多元需求为目标的耕地多功能、可持续利用提供科学支撑。

2 研究区概况与数据来源

2.1 研究区概况

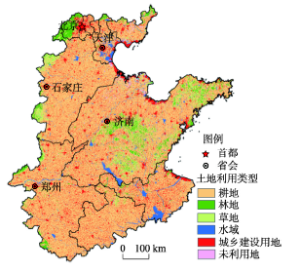

黄淮海平原是中国重要的农产品生产基地之一,横跨北京、天津、山东、河北、河南、安徽和江苏七省(图1)。区内乡村人口众多,2014年,黄淮海平原乡村人口约为18000万,约占区内总人口的80.92%和全国乡村人口的29.11%,乡村从业人口总数约10113.78万人,一、二、三产业从业人员比约为1∶0.45∶0.40,第一产业增加值占国民生产总值的13.29%,各县区农民人均纯收入约为11327元。此外,在工业化、城镇化及农业现代化的驱动下,区内土地非农化、耕地非粮化、农业兼业化、失地农民等现实问题日益凸显,成为制约区域经济社会可持续发展的重要因素。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图12010年研究区土地利用状况

-->Fig. 1Land use status of the study area in 2010

-->

2.2 数据来源

本文所使用的土地利用数据来源于由国土资源部提供的Landsat TM影像(30 m)解译数据(1990年、2000年和2010年),分类系统采用土地利用现状分类标准(GB/T 21010-2007)。社会经济数据来源于《中国分县农村经济统计概要》(1991年)、《中国区域经济统计年鉴》(2001-2011年)、《中国县域统计年鉴》(2001-2011年)、《中国县(市)社会经济统计年鉴》(2001-2011年);北京、天津、山东、河北、河南、安徽和江苏五省两市统计年鉴(1991-2011年);《中华人民共和国分县人口统计资料》(1991年、2001年、2011年)。DEM、多年平均降水量、河流等数据来源于国家基础地理信息系统全国1∶400万数据库(http://nfgis.nsdi.gov.cn)。农田生产潜力数据来源于中国科学院资源环境数据科学中心(http://www.resdc.cn)。路网数据来源于中国1∶25万电子地图数据。因部分区县及市辖区统计数据难以获取,本文将市辖区进行合并处理,最终选取研究区内340个区县为基本研究单元。3 概念解析与研究方法

3.1 耕地功能

满足人类生存发展的需求是耕地资源开发利用的内生动力与归宿,也是耕地功能的本质[7]。耕地利用活动伴随着商品性产出与非商品性产出的双重效应,同时也折射出耕地是由商品性生产功能与非商品性生产功能组成的多功能复合体。随着社会经济的发展,人类对耕地功能的需求与认知更趋多样化、高端化,体现在由传统的关注耕地的经济价值向强调耕地的经济、社会、生态的多元价值转变。耕地的经济功能以其生产功能为基础,以商品性产出为农户家庭经营提供经济收入及促进国民经济的发展;社会功能是耕地的间接功能,体现在为农民提供基本的就业载体、维护社会安定、保障国家粮食安全等方面(因黄淮海平原属于国家粮食主产区,耕地的粮食安全保障功能不言而喻,因此本文的社会功能关注耕地的就业承载功能);生态功能指耕地在维护生物多样性、调节气候、净化环境、维持农田生态系统恢复力及景观生态等方面的重要作用。耕地作为自然生态子系统与人工社会经济子系统的耦合,其功能受人类活动、观念意识、地域文化、社会经济制度、区域发展政策及农田生态系统承载力等多因素制约。同时,耕地多功能是各子功能相互联系、相互作用的综合体,并不是单功能的简单叠加。3.2 耕地多功能评价

3.2.1 评价指标的选取 综合考虑数据的可获取性及量化的难易程度,按照科学性、系统性、层次性的原则构建了涵盖耕地的经济功能、社会功能和生态功能的评价指标体系(表1)。① 耕地经济功能评价指标综合考虑产量、产值与农田生产潜力三个方面,单位耕地面积种植业产值[26,27]及单位耕地面积粮食产量[28,29]可以综合表达耕地在相应的自然因素及不同生产要素投入共同影响下的产出水平。农田生产潜力[30]是基于耕地分布、土壤和高程DEM等数据,采用GAEZ(Global Agro-Ecological Zones)模型,结合各种自然、病虫害等因素估算获取的耕地生产潜力。② 社会功能评价指标着重考虑耕地对乡村人口的就业承载功能以及人均耕地面积和农业机械化水平对农民从业的影响。人均耕地面积越大[31,32],耕地对农民就业的吸纳能力越强,小规模分散的经营会导致农村劳动力在比较效益的驱使下向非农化转移。农林牧渔业从业人员占乡村从业人员比重[33,34]可以直观地表征农民对耕地的就业依赖程度。单位耕地面积农业机械总动力[35,36]是对农业机械化水平的直接度量,省工性投入的增多会降低农业生产经营对劳动力的依赖,从而削弱耕地的就业承载功能。生态功能指标的选取考虑了农业增产性投入及人口承载对耕地造成的生态压力,分别利用单位耕地面积化肥施用超标量[37]及单位耕地面积承载人口数量[38]来刻画。黄淮海平原耕地占生态用地的份额较高,耕地占生态用地的比重[39]可以体现耕地在生态安全保障中的重要性。景观美学功能指数评价过程中未考虑耕地起伏性,因平原农区耕地起伏较小,区域间差异不大,主要从集中性和通达性两个角度来考虑[40]。一般认为,集中连片的耕地景观更具有美学价值。从欣赏主体的角度,相对于农村居民,耕地景观对城镇居民更具有吸引力,而他们前往某地欣赏往往需要考虑距离因素和交通可达性因素。Tab. 1

表1

表1耕地功能评价指标体系

Tab. 1The evaluation index system of farmland function

| 耕地功能 | 指标 | 单位 | 属性 | 权重③ |

|---|---|---|---|---|

| 经济功能 | 单位耕地面积粮食产量 | kg/hm2 | + | 0.29 |

| 单位耕地面积第一产业产值 | 元/hm2 | + | 0.28 | |

| 农田生产潜力指数 | - | + | 0.43 | |

| 社会功能 | 人均耕地面积 | hm2/人 | + | 0.53 |

| 农林牧渔业从业人员占乡村从业人员比重 | % | + | 0.21 | |

| 单位耕地面积农业机械总动力 | kW·h/hm2 | - | 0.26 | |

| 生态功能 | 化肥施用折纯量/耕地面积-单位耕地面积化肥施用安全标准上限① | kg/hm2 | - | 0.17 |

| 单位耕地面积承载人口数量 | 人/hm2 | - | 0.25 | |

| 耕地占生态用地比重② | % | + | 0.32 | |

| 景观美学功能指数 | - | + | 0.26 |

新窗口打开

3.2.2 功能指数的测算 将各耕地功能评价指标利用极差标准化的方法进行标准化,之后利用如下公式进行经济、社会及生态功能指数的测算:

式中:F(econ)、F(soci)、F(ecol)分别为耕地的经济功能指数、社会功能指数及生态功能指数。同理,w(econ)i、w(soci)i、w(ecol)i及f(econ)i、f(soci)i、f(ecol)i分别为耕地经济、社会及生态功能评价的第i项指标的权重及标准化后的指标值。F(econ)、F(soci)、F(ecol)处于0~1之间,值越大,代表其相应功能越强。

3.3 耕地功能演化的耦合格局

耕地的经济功能、社会功能及生态功能间存在相互关联、相互影响、相互约束,各功能间可能存在相互促进的积极影响,也可能产生相互制约的消极影响。虽然多因素综合评价的方法可以在一定程度上反映耕地利用的综合功能,但不能直观反映系统内各子功能的耦合协调程度[42]。因此,借鉴物理学中的耦合协调度模型来定量辨识耕地的经济、社会及生态功能间相互作用的强弱及耦合协调程度,揭示三者之间的协同演化状态[43]。耕地“经济—社会—生态”功能相互作用的耦合度测算公式如下:式中:C为耦合度,其值处于0~1之间。当C=0时,各功能间处于无序且无关的发展状态,无相互作用;当C=1时,各功能间的耦合度最大,各功能间形成良性耦合。

为进一步探究各功能间的协调发展水平,需对其耦合协调性进行测度,模型如下:

式中:D为耦合协调度;T为耕地经济、社会及生态功能的综合评价指数;α、β、γ为待定系数,本文采用熵权法与复相关系数法的组合赋权法来确定α、β、γ的值,

3.4 耕地功能演化驱动因子的选取及定量识别

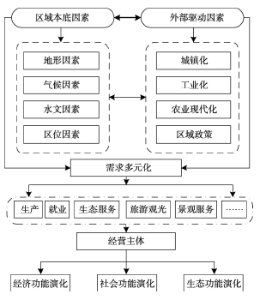

3.4.1 驱动因子的选取 耕地功能演化是由区域本底因素及外部驱动因素相互作用、交互影响的结果,其功能演进的状态主要取决于其外援驱动力的大小。地形、气候、水文、耕地资源及区位因素为耕地功能演化提供基础与支撑。城镇化、工业化、农业现代化及区域政策等外援动力通过城乡要素流动、产业互动等方式为耕地功能形态演化提供动力基础(图2)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2耕地功能演化动力机制概念框架

-->Fig. 2The concept framework of dynamic mechanism of farmland functions evolution

-->

(1)区域本底因素。① 耕地的自然条件是耕地利用的前提,从根本上影响农业生产及资源供给能力,在大环境背景下掌控着耕地功能演化的方向。虽然自然因素在短时间内变化是微弱的、不明显的,但黄淮海平原南北跨度大,区域差异显著,区内分布有山东丘陵区,加之降水量呈现明显的北低南高的空间分异,且水资源是制约黄淮海平原农业发展的重要因素。因此,选取高程(DEM)、多年平均降水量、距主要河流距离为自然驱动因子。② 交通可达性是对区域区位优势进行测度的有效指标,本文利用分县单位面积国道、省道及县道里程来综合评价区位交通可达性。

(2)外部驱动因素。① 城镇化水平的测度涉及经济、社会、空间(土地)等诸多方面,囿于县域层面统计数据难以获取,难以建立涵盖城镇化的各个子系统的多维评价指标体系,考虑到核心城市的城镇化对其腹地区域具有较强的辐射带动作用,本文以地级市为基本单元建立城镇化影响力评价指标体系(表2)(考虑到与工业化水平指标选取的重复,经济城镇化评价指标中未涉及工业化方面指标),根据综合影响力指数划分为5个级别(表3)。采用加权Voronoi图的方法确定核心城市的影响范围,基于线性衰减模型测算各县域单元所接受的城镇化影响力得分[44]。② 利用县域单位土地面积工业企业个数及工业增加值占GDP比重来表征县域工业化水平。③ 农业现代化改变了农业生产的增产性及省工性投入,使耕地的生产能力得到提升,促进农村劳动力的非农化转移。同时,过量的化肥农药投入也可能引发农业面源污染,影响耕地的生态功能。④ 区域发展政策将对耕地的功能演化产生约束与引导作用,如耕地保护、城乡建设用地增减挂钩、粮食收储、节水农业、生态农业等相关政策。

| 准则层 | 指标层 | 单位 | 指标属性 | 权重① |

|---|---|---|---|---|

| 市辖区地均GDP | 万元/km2 | + | 0.12 | |

| 经济城镇化 | 人均GDP | 元/人 | + | 0.11 |

| 服务业增加值占GDP比重 | % | + | 0.07 | |

| 人均社会消费品零售总额(市辖区) | 元/人 | + | 0.05 | |

| 人均固定资产投资 | 元/人 | + | 0.05 | |

| 社会城镇化 | 每万人拥有医疗卫生机构床位数 | 张/万人 | + | 0.08 |

| 每万人拥有公共汽车数 | 辆/万人 | + | 0.04 | |

| 人均地方公共财政支出 | 元/人 | + | 0.10 | |

| 空间城镇化 | 建成区面积比例 | % | + | 0.13 |

| 人均建成区面积 | m2/人 | + | 0.13 | |

| 人均城市道路面积(市辖区) | m2/人 | + | 0.12 |

| 等级 | 影响度 | 城市名称 | 分数 |

|---|---|---|---|

| I | 0.48~0.88 | 北京、天津 | 100 |

| II | 0.35~0.48 | 石家庄、郑州、济南、青岛 | 80 |

| III | 0.22~0.35 | 威海、烟台、东营、潍坊、淄博、济宁、徐州、开封、许昌、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、邯郸、蚌埠 | 60 |

| IV | 0.11~0.22 | 淮安、滨州、德州、泰安、莱芜、聊城、日照、临沂、枣庄、连云港、盐城、濮阳、鹤壁、焦作、新乡、漯河、平顶山、安阳、沧州、衡水、邢台、淮北、淮南 | 40 |

| V | 0.03~0.11 | 菏泽、宿迁、商丘、周口、驻马店、信阳、宿州、亳州、阜阳 | 20 |

(3)耕地经营主体。乡村人口是耕地利用的主体,具有满足人们对耕地功能多元需求的“生产者”与“消费者”的双重身份。采用县域乡村人口比重和初中以上文化程度人口占总人口的比重从“量”和“质”两方面综合刻画耕地经营主体特征。

3.4.2 空间计量回归分析 由于区域间耕地功能指数存在显著的空间相关性,引入空间计量模型探讨耕地功能演化的影响因素,可以弥补传统计量模型难以考虑当被解释变量存在空间相关性或随机误差项存在空间相关性的不足[45]。空间计量模型存在多种类型,本文所采用的空间常系数回归模型包括空间滞后模型(Spatial Lag Model, SLM)与空间误差模型(Spatial Error Model, SEM)两种[46]。

4 结果与分析

4.1 耕地多功能演变的时空特征

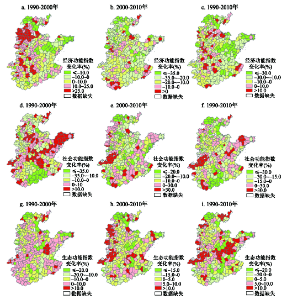

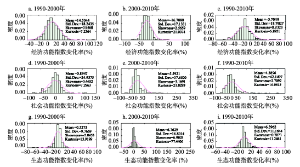

4.1.1 县域耕地多功能演变的时空格局 (1)县域耕地经济功能演变的时空格局。1990-2010年,黄淮海平原耕地经济功能变化整体上呈先增加后减弱的态势。1990-2000年(图3a、图4a),经济功能总体上增强,变化率近似呈正态分布,增加区主要集聚于河北中部,河南东部和山东西部。经济功能下降区主要分布于环京津地区、烟威城市群、环济南城市群;2000-2010年(图3b、图4b),部分县区耕地经济功能指数急剧增大且分布更为集中导致偏态系数(Skewness)和峰态系数(Kurtosis)明显增加。经济功能增强的区域明显减少,92.06%的县区耕地经济功能下降,仅27个县区耕地经济功能增强,零散分布于冀南及豫南地区;1990-2010年(图3c、图4c),冀中南及豫东地区部分县市经济功能明显增强,环京津都市圈、烟威城市群、环济南城市群等地受工业化及城镇化影响较大,耕地经济功能持续下降。而皖北地区由于农业结构中传统农业比重较大,高效设施农业、休闲农业等现代农业比重不高,农业生产效率较差。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图31990-2010年黄淮海平原耕地功能变化率的空间格局

-->Fig. 3The spatial pattern of the change rate of farmland function in the Huang-Huai-Hai Plain during 1990-2010

-->

(2)县域耕地社会功能演变的时空格局。1990-2000年(图3d、图4d),51.18%县区耕地社会功能有所下降,主要分布于皖北及环京津地区。共83个县域单元耕地社会功能呈增加态势,集聚于郑州北部、德州及沧州西部、烟台、威海、济宁、临沂、潍坊等区域;2000-2010年(图3e、图4e),社会功能增加的县域单元减少约10%,郑州北部、潍坊、烟台等传统社会功能增强区依然保持着较强的增长态势。部分地区增长率极高,变化率的密度图呈现明显的“尖峰肥尾”特征;1990-2010年耕地社会功能变化的空间格局(图4f)与1990-2000年基本相同,仅德州、沧州、衡水等地区在2000-2010年间由于非农产业的迅速发展,使得耕地的社会功能有所减弱。89.12%的县域单元的社会功能变化率集中分布于-35%~35%之间,偏度及峰度较2000-2010年有所下降(图3f)。环京津地区属工商业主导的发达型乡村地区,乡村工业及旅游业发展迅速,加之人均耕地资源较少,非农产业从业人员比重较大,耕地的就业承载功能持续减弱。皖北地区乡村人口密度高,增长快,非农产业发展缓慢,但由于基期耕地社会功能指数过高,在工业化及城镇化的驱动下,社会功能仍有所下降。河南的新乡、焦作、鹤壁、安阳、周口、驻马店等地由于农业产业化及工业化滞后、农业从业人员比重较高等因素,乡村人口对耕地的依赖程度仍然较大。威海、烟台等山东半岛东部地区属丘陵山区,人均耕地面积较大,经济作物比重较高,现代农业、都市农业、生态农业发展迅速,以耕地为载体的新型农业对乡村人口就业选择存在较大的影响。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4黄淮海平原耕地功能变化率密度曲线 注:Mean为均值,Std.Dev.为标准差,Skewness为偏态系数,Kurtosis为峰态系数。

-->Fig. 4The density graph of the change rate of farmland function in the Huang-Huai-Hai Plain

-->

(3)县域耕地生态功能演变的时空格局。耕地生态功能的演变波动较大,并且生态功能指数变化率的空间格局不同时段差异较大。1990-2000年(图3g、图4g),47.35%的县域单元耕地生态功能下降,环京津地区、鲁东及皖北等地区下降尤为明显。增加区域集中分布于豫北、豫南、鲁西及鲁东等地,烟台、威海及青岛大部分县区在此时段耕地面积大幅增加致使耕地在区域生态保护中的作用凸显。而鲁西地区耕地数量大,化肥、农药等投入超标量较低,导致其生态功能有所增强。2000-2010年(图3h、图4h),生态功能变化率高度集中分布于-50%~50%之间,峰度高达77.4406,部分县域增长率较高,离群值较多,导致密度曲线呈现“尖峰肥尾”的特征。此时段生态功能增加区主要分布在冀西、豫北及皖北等地。1990-2010年(图3i、图4i)期间,生态功能变化在空间格局上基本形成了以豫北、山东中部山地丘陵区为核心的增长区以及以环京津、环济南地区为核心的持续下降区。

4.1.2 耕地“经济—社会—生态”功能耦合作用的时空特征 耕地的“经济—社会—生态”系统是一个开放的、动态的、高度复杂的复合系统,在耕地利用过程中任何一方面的无序发展都会引发系统协调性的下降,最终导致与既定的目标偏离而阻碍整体的和谐发展。① 耕地的经济功能与其本身的自然属性及人类的经营活动紧密相联,人类通过对耕地施加各类要素的投入和利用方式的改变来改变其产出能力。作为城镇化与工业化的基本载体与空间约束,土地资源的客观需求引发耕地快速非农化,耕地面积的减少必然导致其就业承载功能的下降和生态保护功能的弱化。在保障国家粮食安全及农民增产增收双重目标的约束下,依靠农业技术进步的支持,农药、化肥、农业机械等方面的投入势必增加。适度的农药、化肥等增产性要素的投入增加会增强耕地产出能力,但过量的投入会引发农田生态系统退化的负向反馈。农业机械等省工性投入的增加促进了劳动生产率的提高,同时将改变传统劳动密集型的农业生产,剩余劳动力增加,一定程度上削弱了耕地的劳动力吸纳能力。② 耕地是农民就业的最后一道保障,农民是实现耕地经济价值的主体。生态农业、都市农业等现代农业经营模式在带动农民本地化就业的同时,也为耕地的高效利用与集约经营提供了直接动力。同时,在耕地资源高速非农化的进程中,耕地资源若仍承载过多的乡村从业人口,将引发农业“内卷化”,不利于农业劳动生产率的提升及乡村经济的发展。同样,人口增长与耕地面积锐减的双重作用将导致耕地生态压力增大。③ 良好的耕地生态环境是实现其经济功能与社会功能的基础与支撑。反之,土壤盐渍化、水土流失、重金属污染、农业面源污染等耕地生态异化现象将抑制耕地生产及社会功能的发挥。

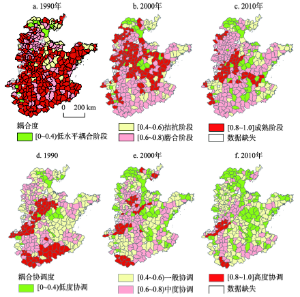

随着人口、土地、产业的协同演化,黄淮海平原耕地的经济、社会及生态子系统间的相互作用必然随之发生改变。通过耦合度模型的综合测度,黄淮海平原耕地经济、社会及生态功能相互关联作用的耦合度区域差异明显(图5a、5b、5c):① 经济、社会、生态功能耦合度大于0.6的区域呈现数量多、分布广、集聚趋势明显的特征。大部分县域耕地非农化的速率与人口、产业非农化的速率相适应,且生产要素投入等与社会经济发展息息相关,因此大部分县域的不同时期各耕地子功能指数间的差异较小,导致耦合度较高。② 耦合度的低值区主要集聚于环京津、环济南城市群、烟台、威海等地。较1990年,2000年及2010年这些地区耕地功能耦合度下降较快。工商业迅速发展,城镇化转型对产业、就业转型带动作用显著,耕地大规模向建设用地转移,经济、社会及生态功能差异增大,耦合度较低。③ 从时间维度上来看,黄淮海平原耕地的经济、社会及生态功能耦合度有所下降,高值区的覆盖区域有所收缩,环京津等区域经济社会中心地区耦合度持续下降。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图51990年、2000年、2010年黄淮海平原耕地“经济—社会—生态”功能耦合度及协调度空间分布

-->Fig. 5Spatial distribution of the coupling degree and coordination degree of farmland economic, social and ecological functions in the Huang-Huai-Hai Plain in 1990, 2000 and 2010

-->

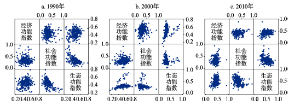

为进一步研究耕地的经济、社会及生态功能的耦合协调情况及发展水平,利用耦合协调度模型对其协调性进行综合测度。协调度测算的结果表明:① 与耦合度相比,相应取值区间的协调度覆盖区域呈现大幅收缩,低值区明显增多。② 协调度的高值区主要集聚于德州、衡水、豫南及皖北地区,低值区的分布与耦合度低值区的分布趋同。山东半岛大部分县区在1990年和2000年处于一般协调阶段,协调度相对较高,2010年有所下降。需要指出的是,德州、衡水、豫北、豫南、皖北等传统以农业为主导的欠发达型乡村地域由于区域经济社会对耕地依赖过高而形成的是低发展水平的协调,而山东半岛地区通过对传统农业的转型升级在1990年和2000年形成了耕地的经济、社会及生态功能协调发展的高级耦合形态。③ 从时序演进上来看,传统的高值区有所减少,低值区以原核心区为中心逐步扩张。人口、土地、产业的非农化转型带动传统发展水平较低的县域耕地的经济、社会及生态功能逐步分异(图6),丰富的耕地资源及农业现代化水平的提高使耕地的经济功能逐渐增加,而在城镇化的推动下农村剩余劳动力大量转移,农业从业人员比重有所下降,导致耕地的经济及社会功能出现反向变化,耕地功能协调性呈下降态势。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图61990年、2000年、2010年黄淮海平原耕地“经济—社会—生态”功能指数矩阵散点图

-->Fig. 6The matrix scatter diagram of farmland economic, social and ecological functions indices in the Huang-Huai-Hai Plain in 1990, 2000 and 2010

-->

4.2 耕地多功能演变的驱动机制分析

利用耕地经济、社会及生态功能指数分别与解释变量在GeoDa中利用普通最小二乘回归模型(OLS)、空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)进行回归分析,来探测各子功能变化的驱动因子。模型的选择以空间依赖性检验结果为依据:在Moran's I显著的情况下,LM-Lag值比LM-Error大且LR-LM Lag显著而LR-LM Error不显著,选择SLM模型;反之选择SEM模型。选择模型时也常考虑自然对数似然函数值(Log likelihood, Log L),似然比率(Likelihood Ratio, LR)、赤池信息准则(Akaike information criterio, AIC),施瓦茨准则(Schwartz criterion, SC)等指标。对数似然值越大,AIC和SC值越小,模型拟合效果越好[47]。这几个指标也用来比较OLS估计的经典线性回归模型和SLM、SEM,似然值的自然对数最大的模型最好。根据检验结果(表4),SEM模型对经济和生态功能变化的解释效果较好,SLM模型对社会功能变化的解释效果较好。Tab. 4

表4

表4黄淮海平原耕地功能演化的空间依赖性检验

Tab. 4Results of spatial correlation test of farmland functions evolution in the Huang-Huai-Hai Plain

| 空间依赖性检验 | 经济功能 | 社会功能 | 生态功能 |

|---|---|---|---|

| Moran's I (error) | 9.8575*** | 6.7193*** | 9.2617*** |

| Lagrange Multiplier (lag) | 38.4304*** | 28.1586*** | 19.1501*** |

| Robust LM (lag) | 1.7955* | 5.3022** | 2.3325 |

| Lagrange Multiplier (error) | 54.1750*** | 23.0057*** | 47.2461*** |

| Robust LM (error) | 17.5401*** | 0.1493 | 30.4286*** |

| Lagrange Multiplier (SARMA) | 55.9706*** | 28.3079*** | 49.5786*** |

新窗口打开

县域尺度的空间计量分析结果表明,在区域本底因素及外部驱动因素的综合作用下,各县域耕地的经济、社会及生态功能朝着不同的方向发生不同程度的演化。耕地的经济、社会及生态功能演化的具体驱动机制如下(表5):

Tab. 5

表5

表5黄淮海平原耕地功能演化与影响因子空间回归分析结果

Tab. 5The spatial regression analysis results of farmland function evolution and their influencing factors in the Huang-Huai-Hai Plain

| 影响因子 | 经济功能 | 社会功能 | 生态功能 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OLS | SLM | SEM | OLS | SLM | SEM | OLS | SLM | SEM | |||

| 高程 | -0.1292** | -0.1828*** | -0.3105* | 0.1271 | -0.0568 | -0.0481 | -0.4919*** | -0.4169*** | -0.5788*** | ||

| 水文 | 0.0444 | 0.0285 | -0.2283 | -0.0580 | -0.0096 | 0.1108 | 0.2486*** | 0.1221** | 0.0648** | ||

| 气候 | 0.0736** | 0.0459** | 0.2741** | 0.0727 | 0.0481 | 0.2957 | 0.0062** | 0.0145** | 0.2016** | ||

| 交通可达性 | -0.1335*** | -0.1320*** | -0.1287*** | -0.0466** | -0.0566** | -0.0616** | - | - | - | ||

| 单位面积工业企业个数 | -0.1478** | -0.0706* | -0.1250*** | -0.1818** | -0.1283** | 0.0794*** | -0.0747** | -0.1022** | -0.0782*** | ||

| 工业增加值占GDP比重 | -0.2234** | -0.1443* | -0.1204*** | -0.0859*** | -0.1080*** | -0.1264*** | -0.2392*** | -0.2066** | -0.1969*** | ||

| 乡村人口比重 | 0.1511 | 0.1437 | 0.1665 | 0.2005*** | 0.1884*** | 0.2049*** | -0.0363** | -0.0278** | -0.0236** | ||

| 受教育程度 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0011 | -0.0026*** | -0.0020*** | -0.0016*** | -0.0008 | -0.0007 | -0.0007 | ||

| 城镇化影响指数 | -0.1507*** | -0.1190*** | -0.1052*** | -0.0760** | -0.0567** | -0.0619*** | -0.0659*** | -0.0561** | -0.0855** | ||

| W-Y | 0.7141*** | 0.6696*** | 0.6066*** | ||||||||

| Lambda | 0.8832*** | 0.8133*** | 0.8373*** | ||||||||

| R2 | 0.1871 | 0.3308 | 0.4080 | 0.2296 | 0.3380 | 0.3635 | 0.4192 | 0.4881 | 0.5457 | ||

| Log-L | 210.858 | 233.291 | 245.890 | 258.159 | 275.322 | 277.615 | 241.302 | 255.808 | 267.808 | ||

| AIC | -401.71 | -444.582 | -471.780 | -496.319 | -528.643 | -535.231 | -462.605 | -489.617 | -515.618 | ||

| SC | -365.16 | -404.366 | -435.221 | -459.759 | -488.427 | -498.671 | -426.045 | -449.401 | -479.058 | ||

新窗口打开

(1)耕地的经济功能演化与交通可达性、工业企业个数、工业增加值比重、城镇化影响指数在1%的显著性水平下显著负相关,与多年平均降雨量在5%的显著性水平下显著正相关,与高程在10%的显著性水平下呈显著负相关,与主要河流的距离、乡村人口比重及受教育程度对其无显著影响。① 与地势平坦的平原地区相比,丘陵山区耕地总量少、分布零散、机耕难度大、灌溉成本高等因素制约了其生产经营,利用效率较低。如北京周边的房山、顺义等区县,“沟域经济”发达,耕地经营已经成为农民的“副业”,依托山区特色的资源环境及大都市郊区的区位优势而发展的特色旅游等非农产业已经成为农民收入的主要来源之一。② 理论上降水量应该与耕地的生产功能在一定范围内呈正相关关系,但黄淮海平原多年平均降水量的空间分布呈现由南向北、由沿海向内陆递减的空间格局,而沿海地区受“外向型”经济的驱动,工业化和城镇化水平较高,农业在国民经济及居民家庭经济中的地位日益弱化。③ 随着高标准基本农田建设等项目的实施,农业灌溉设施逐步完善,与主要河流的距离已不是制约农田灌溉的主要因素。④ 优越的区位是接受区域中心城市辐射带动作用的先决条件,大城市的资金、信息、技术、人才等要素向其腹地扩散,带动周边地区非农产业迅速发展,削弱了农业在经济发展中的地位。⑤ 工业化对耕地经济功能的影响体现在两个方面,一是工业产值占GDP的比重的快速增加压缩了农业产值在国民经济中的份额,二是工业项目占用了大量的优质耕地资源,从而导致耕地的经济产出下降。⑥ 城镇化引发城乡间空间作用频率增强、经济要素流动加快、非农产业飞速发展。同时,经济总量与结构变化进一步体现为城市化程度提升的客观结果。乡村人口向城市的非农化转变与集聚引致城市居住、公共服务与基础设施等用地需求增加,城市建成区大规模扩张,耕地资源不断被蚕食,经济功能也随之下降。但需要指出的是,城镇化进程中传统以农业为主导的欠发达型乡村地区因农业产业化、现代化水平的提高,耕地的经济功能有所增强,但整个黄淮海平原呈下降趋势。

(2)耕地社会功能的演化与自然因素无显著的相关性,与交通可达性、单位面积工业企业个数及城镇化影响指数在5%的显著性水平下呈负相关关系,与工业增加值占GDP比重、受教育程度在1%的显著性水平下呈负相关关系,与乡村人口比重在1%的显著性水平下呈正相关关系。① 交通的便利程度影响着城乡间的人口流动,发达的交通网络有利于乡村人口向城市转移,促进农村剩余劳动力就业的非农化与兼业化。② 工业化和城镇化进程中,企业数量增多,劳动力需求增加,在比较效益的驱使下,农村青壮年劳动力将进城务工视为最佳选择。此外,由项目占用、城市扩张等导致的“失地农民”的“被迫式”非农化转移也是导致耕地社会功能下降的主要原因之一。③ 黄淮海平原乡村人口众多,分布密集,大部分农民仍然需要以耕地收入作为维持最低生活水平和抵御社会风险的主要手段。“人”是在乡村发展过程中最具能动性的因素,受教育水平影响着其就业能力,人口素质的提高有利于促进农民适应多元化的从业方式,减轻对耕地的依赖。

(3)耕地的生态功能演化与高程、工业企业个数、工业增加值占GDP比重在1%的显著性水平下呈负相关关系,与距主要河流距离及多年平均降雨量在5%的显著性水平下呈正相关关系,与乡村人口比重、城镇化影响指数在5%的显著性水平下呈负相关关系。① 丘陵山区耕地资源“先天”的不足与“后天”的占用使其在生态用地中的份额锐减。② 由于经济增长粗放、资源开发过度与协同管理缺位等原因导致城乡建设用地无序扩张、水土环境污损,进而导致耕地资源在“量”上的锐减及在“质”上的严重退化。尽管耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩等土地制度的实施一定程度上有助于保障量的平衡,但“占优补劣”现象突出,部分地区出现盲目开发山区耕地资源的现象,加剧了生态环境的恶化。同时,随着社会经济发展水平的提高,粮食需求不断增大,为提高粮食产量,过多的农药、化肥等投入进一步加剧耕地生态功能的退化。③ 日益减少的耕地资源需承载不断增长的乡村人口,耕地压力的增加将使脆弱的农田生态系统“雪上加霜”。

5 结论与讨论

5.1 结论

(1)1990-2010年,黄淮海平原耕地的经济、社会及生态功能演化速率区域差异明显:① 冀中南及豫东地区部分县市经济功能明显增强,发达的城市群及其腹地受工业化及城镇化影响较大,耕地经济功能持续下降。而皖北地区由于农业现代化、产业化滞后,农业生产效率较差,耕地经济功能较弱。② 60.29%的县域单元耕地的社会功能下降,增加区主要集聚于郑州北部、德州及沧州西部、烟台、威海等区域。③ 生态功能变化在空间格局上基本形成了以豫北、山东中部山地丘陵区为核心的增长区以及以环京津、环济南地区为核心的持续下降区。(2)黄淮海平原耕地经济、社会及生态功能的耦合度及协调度空间差异显著,且退耦化现象日渐突出。经济发达地区耕地经济、社会及生态功能指数的耦合度及协调度明显低于欠发达地区,社会和生态功能演变滞后于经济功能演变。耦合度及协调度的高值区主要分布于人口产业转型滞后的欠发达型乡村地域及农业产业化、现代化水平较高的乡村地域。在高速城镇化及工业化的带动下,现代农业高度发展区逐步由经济、社会、生态协调发展的高耦合状态向低度协调状态转变。

(3)黄淮海平原耕地的多功能演化是区域本底因素与外部驱动因素综合作用的结果。城镇化与工业化进程中人口、产业的转型对耕地经济、社会及生态功能演化的强度及方向起决定性作用。区域本底因素是耕地功能演化的基本支撑条件,乡村发展主体以其“主观能动性”通过就业选择、经营管理等干预耕地利用行为,助推耕地的功能演化。

5.2 讨论

(1)黄淮海平原耕地的经济、社会及生态功能在城镇化与工业化的双轮驱动下逐步弱化,而其功能所发挥的价值却由于其资源的稀缺性而不断提升。因此,需全面认识耕地的功能与价值,探索耕地各项功能弱化的趋势,激活农业现代化、产业化发展动力,促进传统农业的转型升级,提升内生发展动力,提高农业产出及容纳就业效益。(2)耕地多功能利用与管理应以不同社会经济发展水平下人们的主导需求为导向。耕地的主导功能由社会经济水平低下时期的经济功能、社会功能向非农产业迅速发展时期的生态功能、文化功能等衍生功能转变。而黄淮海平原耕地的生态功能由于大量建设占用等不合理利用行为逐步退化,应完善基本的供地机制、规划决策机制,进行景观设计、生态设计强化耕地的生态功能。

(3)耕地的功能演化具有明显的区域分异特征,实行由发达城市地区到欠发达传统农区的差异性、多元化的耕地多功能利用与管理以实现耕地功能布局的优化。发达的城市地区城镇化与工业化的用地需求巨大,过分的强调“占补平衡”只会带来“账面上”的平衡或“以次充好”的平衡,要转变思维,从区域生态安全保护的视角发展生态农业、有机农业来“内化”耕地损失的外部成本,强化耕地的生态保护。对于欠发达的乡村地区,要倡导发展现代农业,在提高耕地经济效益的同时提高其劳动力吸纳能力,以实现耕地经济、社会及生态功能的耦合协调发展。

(4)囿于耕地利用系统的复杂性,目前还没有一个公认的、完善的耕地功能分类体系,亟待建立一个能够被广泛接受的且能为耕地功能评价提供理论基础的耕地功能分类体系。目前对耕地功能演化的研究集中于宏观尺度,而从村域、农户的微观尺度对耕地功能演化研究较少,因此从微观视角研究耕地功能的演化将成为下一步研究的重点。

The authors have declared that no competing interests exist.