“生物碳泵”(BCP)是指表层海水生成的颗粒有机碳(POC)通过沉降转移到深海的过程,此过程对全球碳循环及海洋生物循环有重要的影响,备受****关注。由于生物的光合作用和呼吸作用都受温度控制,研究认为BCP对温度变化也非常敏感。近期发表在Science的一项研究,聚焦于距今15 Ma以来全球变冷的过程,应用数值模拟方法研究了全球海洋碳和营养物质的循环速率,发现BCP效率会随着全球海洋变冷而逐渐增加,文章将之归因于温控细菌呼吸作用速率减缓,对深部水体更多的食物供给促进了深海生物环境体系的发展,也触发了深海浮游生物演化及半远洋(中深海)弱光带生态系统的扩展。

温度对于全球碳循环起到了举足轻重的作用,这是由于生物的新陈代谢速率与温度关系密切。其中,呼吸作用比光合作用对温度的响应更敏感和显著,当全球温度升高时,理论上应该有更多的有机碳通过较强的呼吸作用被转化为CO2,从而潜在地对全球平均气温变化造成正反馈作用。另一方面,海洋“生物碳泵”(Biological carbon pump-BCP)也是全球碳循环重要一环,其中,光合作用在海洋表层固碳并以沉降颗粒有机碳(Particulate organic carbon-POC)转移到水柱中。下沉过程中,细菌呼吸作用可以将部分POC降解(再矿化),因此只有一部分残留有机质埋藏进入海洋沉积物。BCP的强度(海洋透光层之下的POC沉降流通量)和转移效率(进入透光层之下的POC所占总通量的比例)共同决定了多少碳可以被转移到半深海或深海。而控制BCP转移效率的一个重要因素就是对POC的降解速率,当降解速率较快时,从表层海水转移到半深海的弱光带(200-1000m)或深海的碳则会大大减少 (Kwon et al., 2009;Martin et al., 2020)。

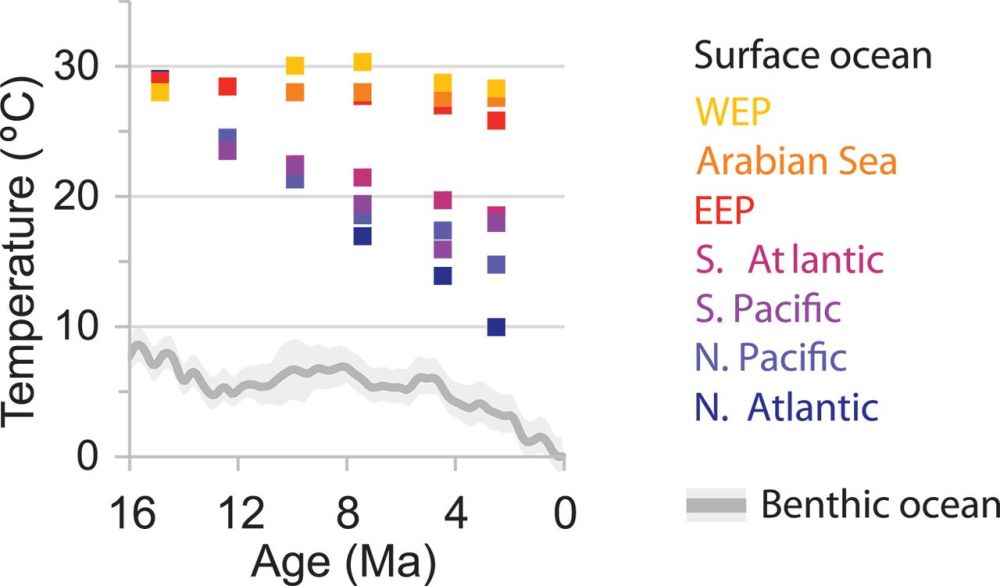

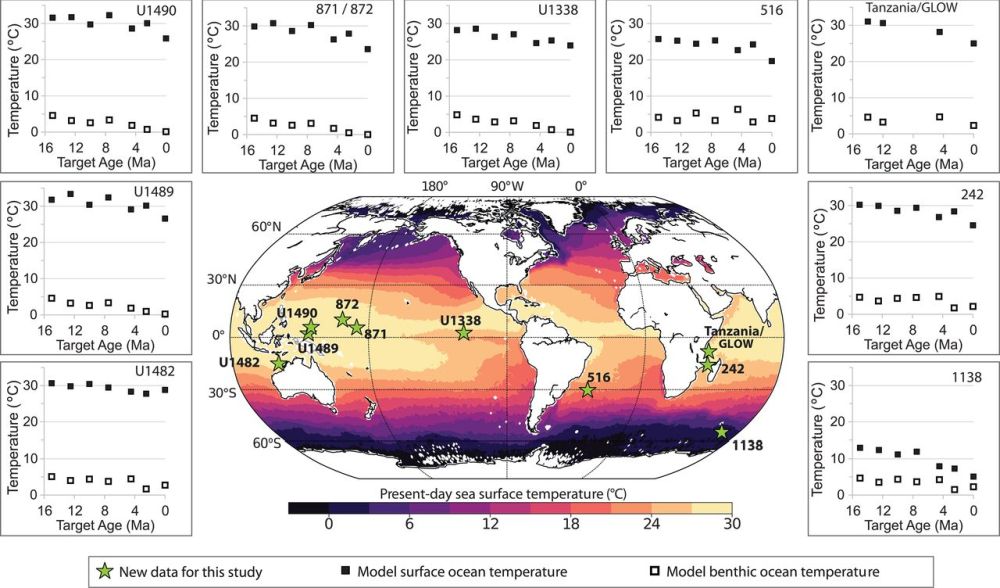

为了研究长时间尺度条件下温度如何通过BCP影响碳循环作用,英国加的夫大学的Boscolo-Galazzo et al.(2021)对中新世中期(约15 Ma)至今的生物碳泵效应进行了研究。在该时间段内,已知全球平均表层海水和深部海水温度下降了4℃-6℃ (图1;Zhang et al., 2014)。有孔虫是钙化的异养生物,广泛生活在从海水表面混合层到温跃层和亚温跃层中等水域的一系列深度的海水中。有孔虫的壳堆积在海底,保留了它们生长所在深度的水柱环境条件信息的地球化学信号。因此,团队采集了生活在不同纬度和深度的浮游有孔虫化石(图2),在约束种属、有孔虫生态特性的基础上,分析了壳体原生δ18O、δ13C和Mg/Ca比值。

通过校正,有孔虫壳体的δ18O不仅反映出了近15 Ma全球海水降温趋势,还响应了随着深度加深海水温度降低的现象(图2);而壳体的δ13C则可以反映出海水中不同深度溶解无机碳的同位素特征。研究人员将古地理数据以及海洋循环最优化特征输入cGENIE地球系统模型,并添加了全新的“温控模型”模块(temperature-dependent model configuration-“Tdep”),将表层和深部海水中生物呼吸作用吸收营养受温度改变的过程纳入模型,新模型显示了自15 Ma至今,伴随着全球海洋变冷,POC逐渐降低,但是转移效率增长了三倍,综合加权后发现:气候变冷反而使BCP的效率大大提升。

图1 过去15Ma全球表层和深部海水温度变化趋势的整合数据(Boscolo-Galazzo et al., 2021)

图2 样品采集点及各点模型计算得到的温度结果(Boscolo-Galazzo et al., 2021)

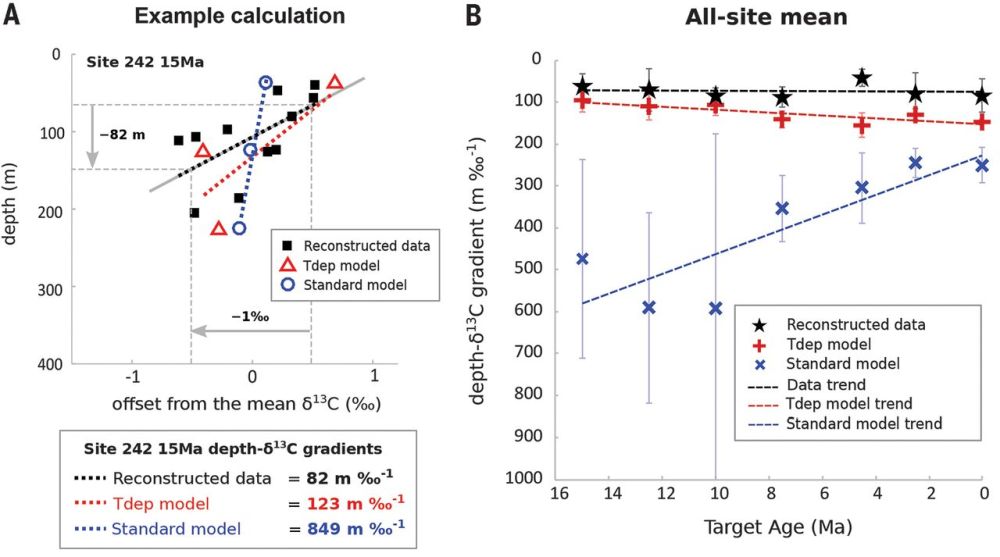

为了研究生物新陈代谢速率对海洋碳循环的影响,研究者计算了不同水深生活的浮游有孔虫δ13C与海水深度关系的斜率(图3A)。同时,将深度—δ13C斜率与cGENIE模型含Tdep模块和不含Tdep的标准模式进行对比,并可以看到含Tdep模块和不含两套结果斜率趋势截然相反(图3B)。这是因为不含Tdep的cGENIE模型中,气候变冷导致的海洋循环加速作用可以增加POC的输出(图3B中的蓝色虚线),而含Tdep的cGENIE模型中,表层海水中营养与碳循环速率的降低抵消了上述“非生物”因素,因此呈现了截然相反的斜率结果(图3B中的红色虚线)。

图3 对比不同参数环境下的模型得到的δ13C与海水深度关系的斜率(Boscolo-Galazzo et al., 2021)

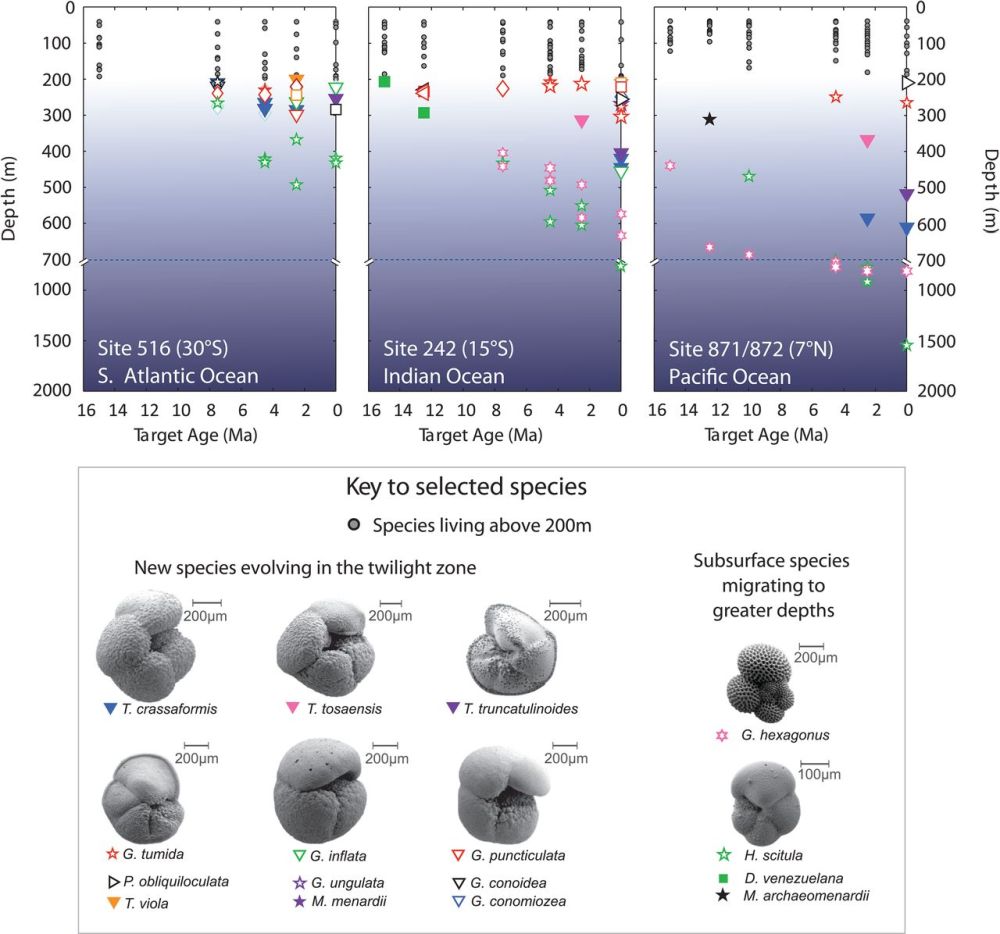

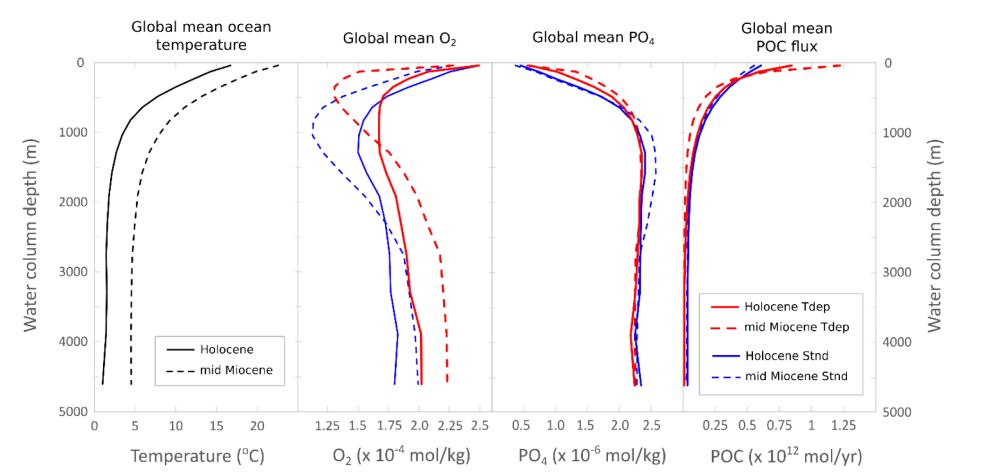

海洋中大多数浮游有孔虫生活在表层海水或温度跃层附近,这里光照和食物供给充足,而一些生活在深海的有孔虫靠沉降下来的植物碎屑或捕食一些远洋生物为生。研究发现,伴随着海洋温度降低,深海有孔虫栖息深度随之逐渐加深,一些甚至从透光带(<200 m水深)逐渐迁入半透光带(200-1000 m水深;图4)。根据模型结果,自15 Ma以来,全球POC降解速率降低,这导致了可直接供给深海生物营养的沉降POC量更大,从而也使得最小含氧带(oxygen minimum zones-OMZ)加深,也使得OMZ内氧气含量有所提升,这些都有利于需氧生物的呼吸作用(图5)。

图4 最近15 Ma浮游有孔虫栖息深度的逐渐扩张( Boscolo-Galazzo et al., 2021)

图5 全新世及中新世(15 Ma)的模型参数随海水深度变化的对比(模拟全球海洋平均温度,溶解氧,磷酸盐及POC通量)(见Boscolo-Galazzo et al., 2021附件)

本研究显示过去15 Ma里,通过BCP作用进入海底的有机碳相对含量逐渐增加,可用食物增加,促进了深海浮游生物生境的发育和生物的繁盛(大约2倍生物量增加)和演化辐射。但这弱光带生态系统是脆弱的,人类活动导致温室气体大量排放导致全球气温也可能会降低其生物碳泵的转化效率。研究提供了全球数据,验证了海洋生态体系对于温度响应的变化,为研究生态环境、生物地球化学循环与气候乃至人类活动的关系提供了参考和依据。

备注:cGENIE是一个由广泛的地球系统模块(如大气、冰川、海洋、生物等)构成,用于跨千年尺度进行的模型,用于研究全球尺度下过去地球中各个系统对各种重要变化的响应,下载地址:https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw61/price.html

主要参考文献

Boscolo-Galazzo F, Crichton K A, Ridgwell A, et al. Temperature controls carbon cycling and biological evolution in the ocean twilight zone[J]. Science, 2021, 371(6534): 1148-1152.(原文链接)

Buesseler K O, Boyd P W, Black E E, et al. Metrics that matter for assessing the ocean biological carbon pump[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117(18): 9679-9687.

Kwon E Y, Primeau F, Sarmiento J L. The impact of remineralization depth on the air–sea carbon balance[J]. Nature Geoscience, 2009, 2(9): 630-635.

Martin A, Boyd P, Buesseler K, et al. The oceans’ twilight zone must be studied now, before it is too late[J]. Nature, 2020, 580:26–28.

Zhang Y G, Pagani M, Liu Z. A 12-million-year temperature history of the tropical Pacific Ocean[J]. Science, 2014, 344(6179): 84-87.

(撰稿:刘牧,陈代钊/新生代室)