在上世纪末,严格的说从1987年开始,我国西北干旱区年降水增加,一系列干枯的江河湖泊起死回生,施雅风院士曾敏锐地指出,青藏高原北部广大的干旱区,正在发生从暖干向暖湿的气候转型(施雅风, 2002),一直到2020年,该区域的年降水量还在增加(图1,图2b)。如何评估我国西北干旱区降水增加的过程、机制和未来发展趋势,不仅是重要的科学理论问题,也是事关国计民生的现实问题。

是什么原因导致西北干旱区降水的增多,是人类活动的影响,还是过去自然气候变化的延续?要客观地认识这次气候转型的过程和规律,需要从气象器测以前、更长时间尺度的自然降水变化中寻找答案。湖泊沉积物是记载长期气候变化的可靠的档案库,能否从中检索、准确恢复出长期降水变化的历史,需要突破如何准确定年、高分辨率分析、古降水定量重建等技术难题,以及如何客观分析降水变化的规律、主控因素并预测未来变化趋势。

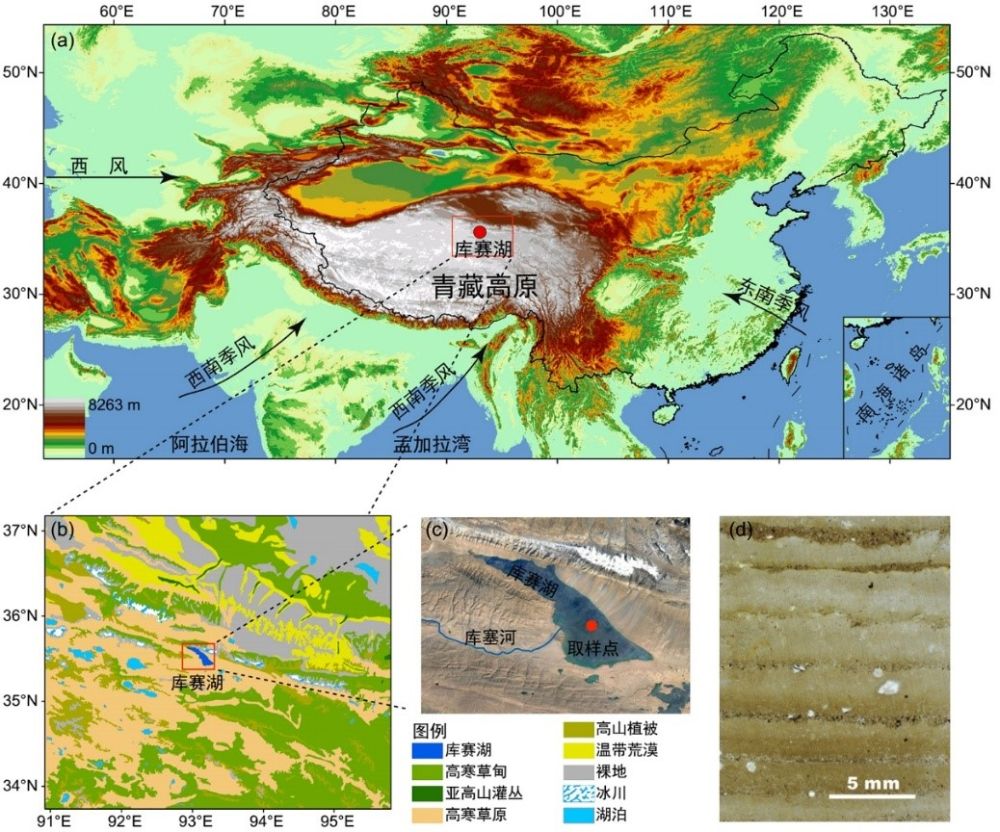

图1 研究区概况。(a)库赛湖点位图;(b) 库赛湖周边植被图;(c) 库赛湖芯钻孔位置;(d) 库塞湖芯纹层扫描图

中国科学院地质与地球物理研究所新生代地质与环境院重点实验室博士生崔安宁和导师吕厚远研究员,徐德克副研究员、吴乃琴研究员,与首都师范大学刘兴起教授、云南师范大学沈才明教授、中科院青藏高原研究所徐柏青研究员等合作,利用青藏高原北部库赛湖年纹层沉积具有准确定年的优势(图1),高分辨率分析(~5年分辨率)、鉴定了过去1656年(

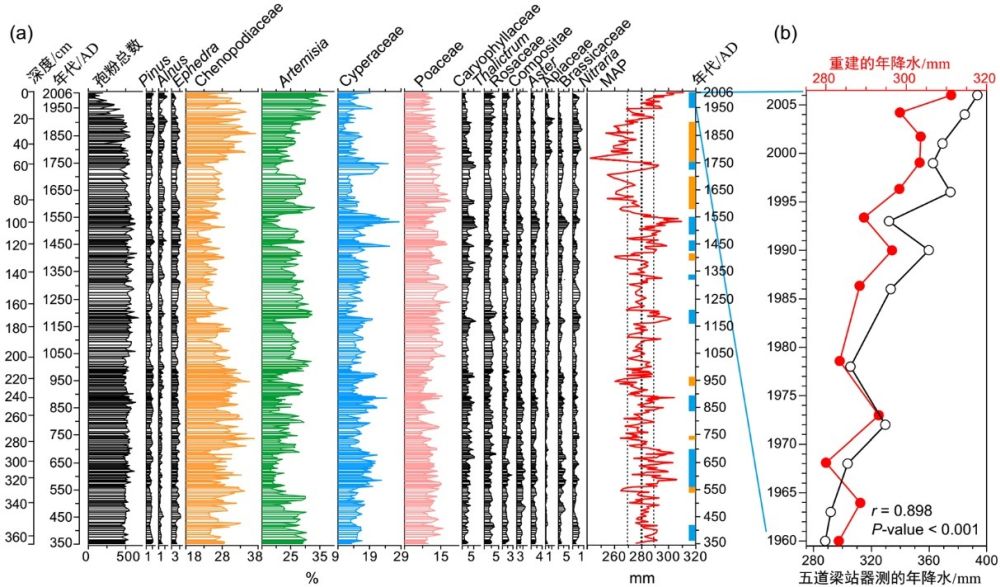

公元350年到公元2006年止)以来库赛湖周边地区植物孢粉种类的变化(图1, 图2),并基于库赛湖及其周边800 km范围内的735个现代表土孢粉组合及气象插值数据,建立了高精度的孢粉-年降水转换函数,定量重建了过去1656年降水变化。通过对比临近五道梁气象站器测的公元1960年以来的降水记录,进一步佐证了古降水定量重建方法和记录的可靠性(图2b)。

公元350年到公元2006年止)以来库赛湖周边地区植物孢粉种类的变化(图1, 图2),并基于库赛湖及其周边800 km范围内的735个现代表土孢粉组合及气象插值数据,建立了高精度的孢粉-年降水转换函数,定量重建了过去1656年降水变化。通过对比临近五道梁气象站器测的公元1960年以来的降水记录,进一步佐证了古降水定量重建方法和记录的可靠性(图2b)。结果表明公元350年以来,共有9次相对湿润期(分别发生在公元360-420, 560-700,840-890,1160-1210,1320-1335,1430-1460,1490-1550,1730-1750和1950-2006年),6次相对干旱期(分别发生在公元540-560,730-740,930-960,1390-1410,1580-1700和1750-1900年)(湿润期和干旱的界定以偏离1600年平均降水的1个标准差为标准)(图2a)。

图2 库塞湖芯孢粉百分比图谱及重建的年降水。(a)库赛湖孢粉图谱;(b) 定量重建的1960-2006年间的年降水与五道梁站器测降水记录对比

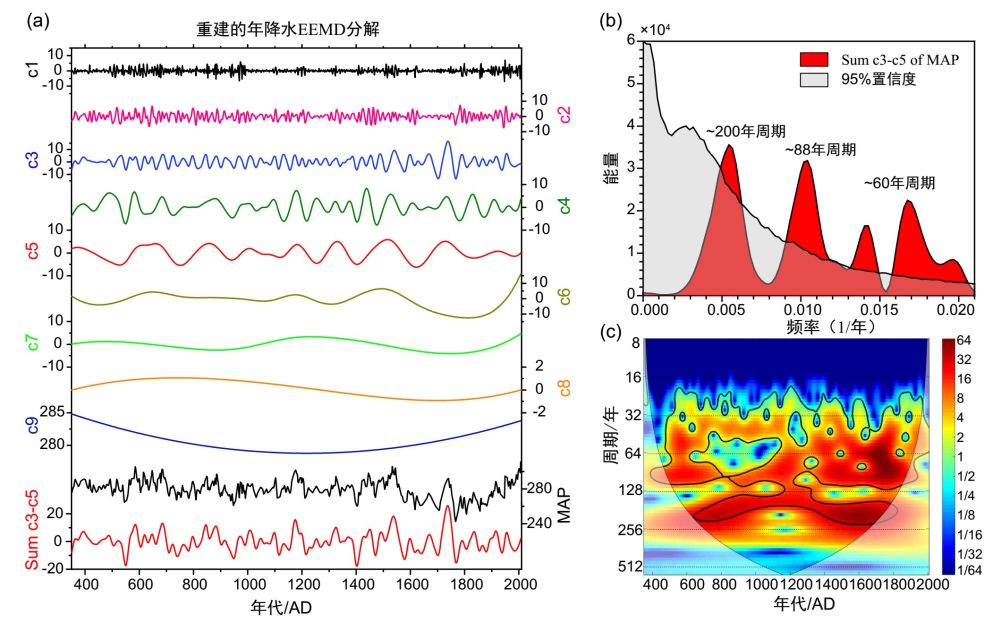

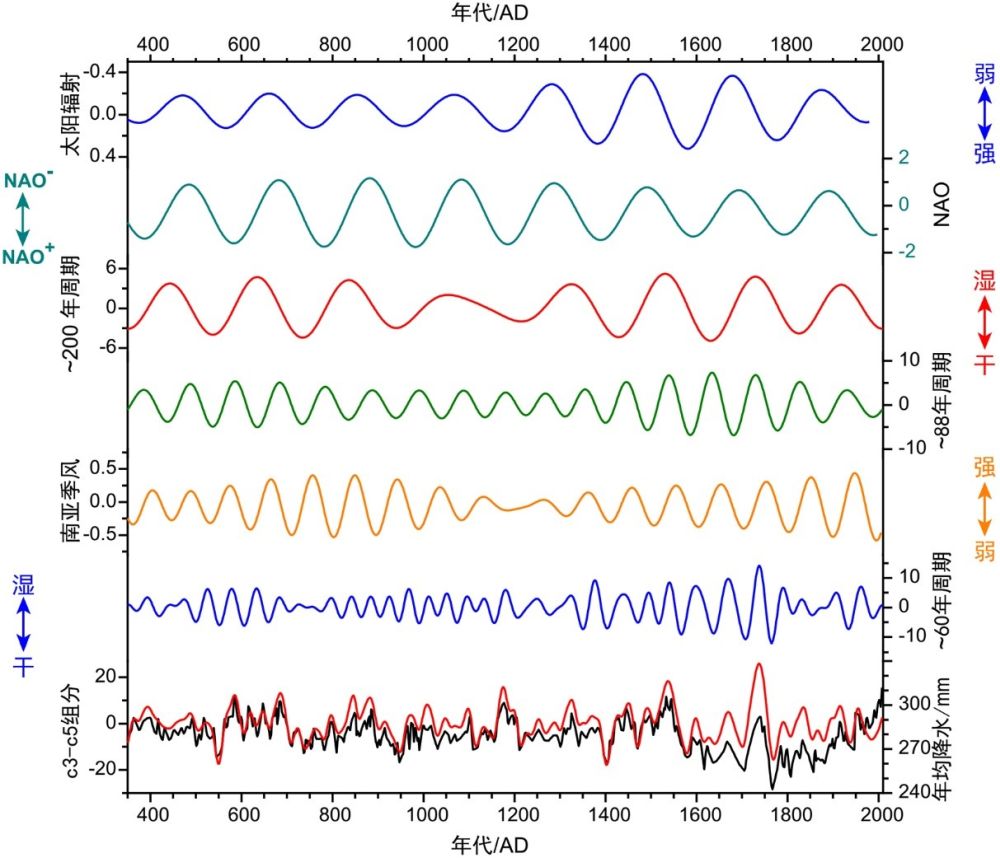

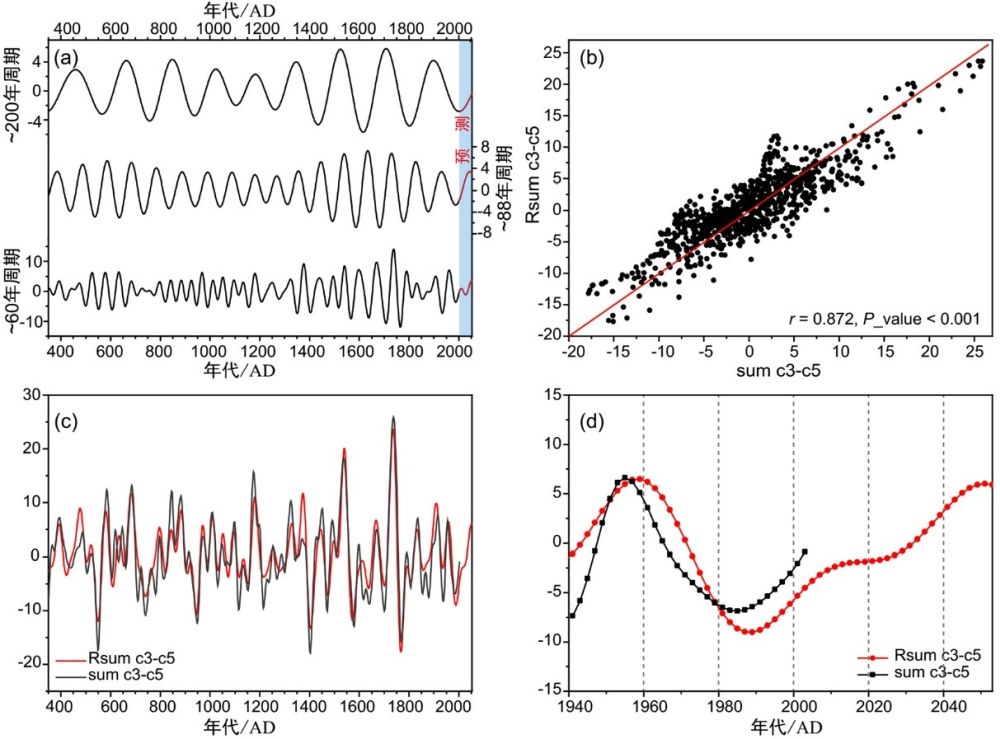

为了研究年代际-百年尺度降水变化规律,利用集合经验模态分解方法(Ensemble Empirical Mode Decomposition, EEMD)(Huang & Wu, 2008)祛除降水记录中的年际噪声(成分c1-c2)及千年尺度的变化趋势(成分c6-c9),进一步通过对变换后的目标组分(c3-c5) 进行波谱分析发现,过去1656年的降水变化,存在显著的~200年、~88年和~60年周期(图3)。研究认为~200年周期对应中纬度西风强度和太阳辐射的周期性变化。太阳辐射弱(强)相位对应北大西洋涛动(NAO)负(正)相位,导致中纬度西风强度增强(减弱)(Wirth et al., 2013),使得通过西风带传输至高原面上的水汽增加(减少),对应降水~200周期的湿(干)相位。~88年周期对应南亚季风强度的周期性变化(Kathayat et al., 2017),增强的南亚季风有助于水汽向高原面输送,为研究区带来更多降水。降水记录的~60年周期性变化可能源于东亚季风的影响(Buckley et al., 2010) (图4)。

图3定量重建的年降水时间序列分析结果。(a)重建的年降水的EEMD分析结果;(b) 分解后的年降水频谱分析结果;(c) 分解后的年降水小波分析结果

图4 周期性降水变化与西风、季风强度变化对比

上述3个周期成分的叠加,很好地拟合了过去1656年降水变化过程和趋(图4g),可以看出,上世纪末到本世纪以来的降水增加,是3个主控周期共同调控的结果(图5a-图5c),目前这三个周期大致都处于降水开始增加的相位上,说明自然过程应该是控制上世纪末以来西北干旱区降水显著增加的主要因素。

为了探究未来降水变化的趋势,利用奇异谱分析(Singular Spectrum Analysis, SSA)方法(Golyandina & Korobeynikov, 2014)在分解三个降水周期过去变化特征的基础上,在未加入可能的人为因素影响条件下,推演出了在未来30年,青藏高原西北干旱区降水还将持续增多(图5d),这为我国西北干旱区经济、文化、生态发展提供了新的机遇。本研究详细揭示了西北干旱区自然背景下年代际-百年尺度西风-季风周期成分、相互作用的过程、规律以及可能发展趋势,如何区分和量化自然和人类活动对于降水的影响程度,是需要进一步深入研究的课题。

图5 基于奇异谱分析方法预测的未来50年降水变化。(a) 过去1600年间三个主周期的变化及其未来50年的演变趋势;(b) 分解后的年降水与SSA模拟的年降水散点图;(c) 分解后的年降水与SSA模拟的年降水在过去1600年间的对比图;(d) SSA预测的年降水变化趋势

研究成果发表于国际权威学术期刊Geophysical Research Letters(崔安宁*,吕厚远*,刘兴起,沈才明,徐德克,徐柏青, 吴乃琴.Tibetan Plateau precipitation modulated by the periodically coupled westerlies and Asian monsoon.Geophysical Research Letters,2021, 48: e2020GL091543.DOI: 10.1029/2020GL091543.) 本研究得到中科院战略性先导科技专项(XDA2007010103, XDB26000000)、国家自然科学基金(NSFC 41888101, 41830322, 41771237, 41372191)和云南省高端人才项目(2013HA024)共同资助。