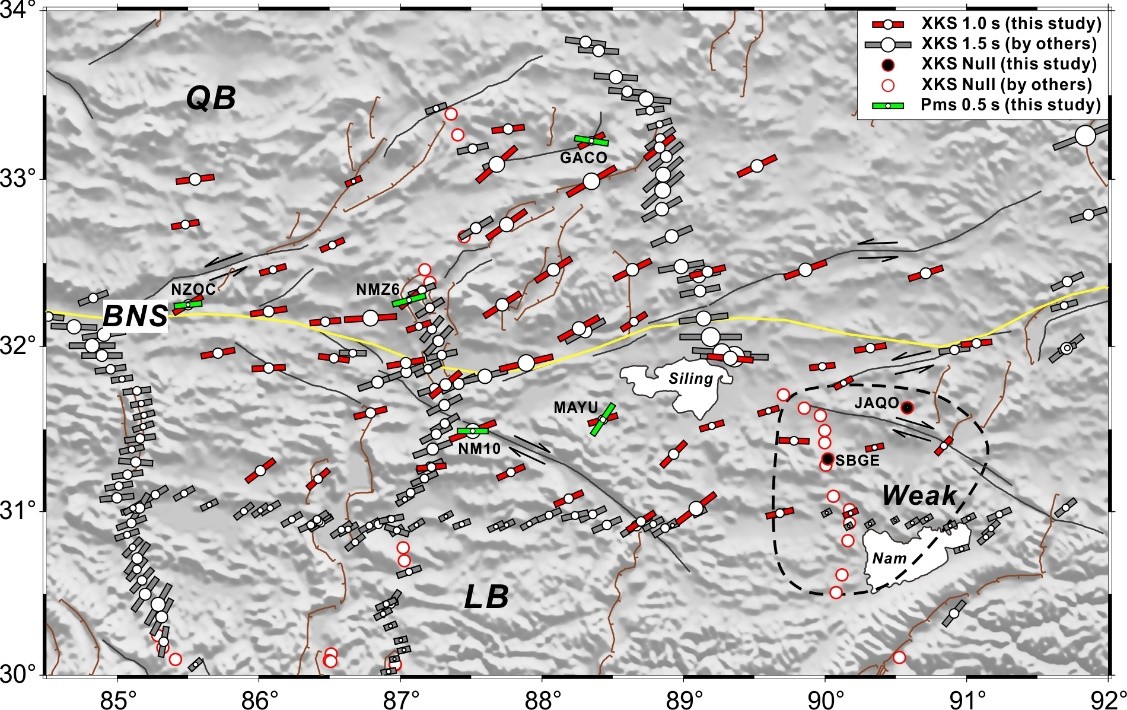

数据显示,该区域各向异性整体较强,平均分裂时差达到了1.3 s,有多达17个台站存在大于2.0 s的分裂结果(全球平均值为1.0 s);然而,在90°E附近纳木错和色林错之间呈现显著弱各向异性;快波方向以ENE-WSW向为主,大致平行于印度板块APM(绝对板块运动)方向(图2,图3)。通过拟合接收函数Pms到时随方位角的变化得到该区域地壳分裂参数也以ENE-WSW为主,与XKS快波方向一致,平均分裂时差为0.53 s(图2)。

研究结果表明:

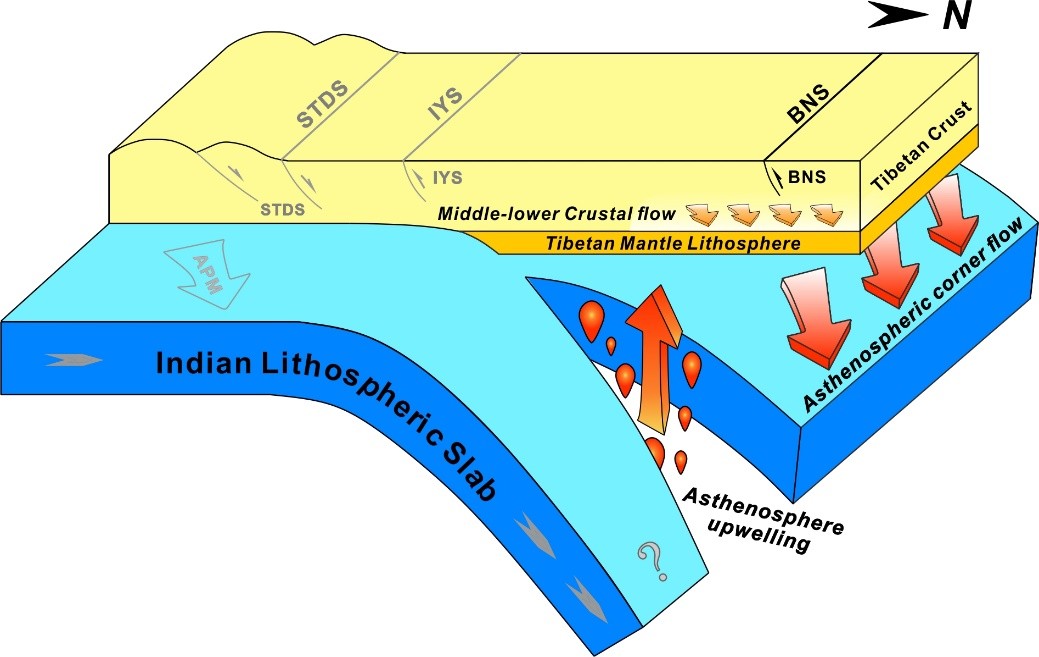

(1)XKS分裂参数横向分辨率较高,而垂向分辨率不佳,该研究引入空间一致性方法得到各向异性层深度位于150 km附近,并结合研究区域岩石圈厚度薄、Pn波速低及Sn波不发育等结果,推断高原中部各向异性主要来自于软流圈顶部,起因于印度岩石圈板片的俯冲造成的地幔楔中ENE-WSW向角流(corner flow);

(2)高原中部地壳各向异性主要来自于中下地壳,结合其无地震活动性分布、低速高导等信息判断可能存在ENE-WSW向的中下地壳流导致各向异性矿物晶格定向排列,产生了地壳的各向异性,对该区域XKS分裂测量的强各向异性有一定贡献。

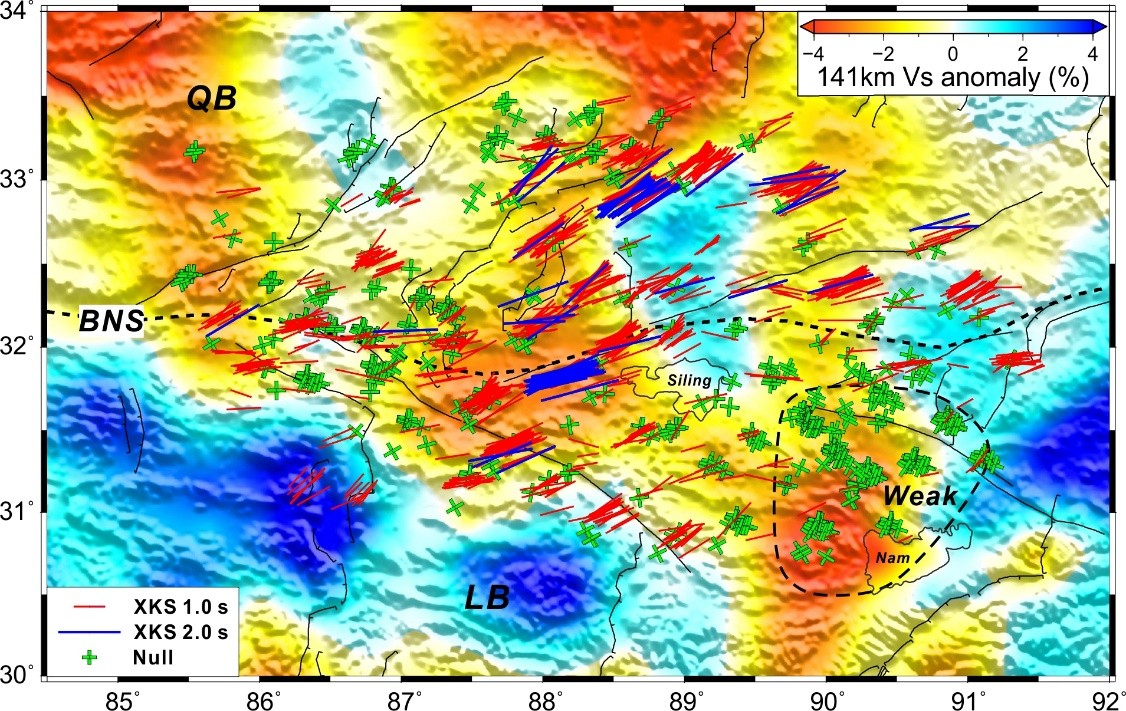

(3)研究区域东南部的显著弱各向异性,与体波层析成像结果在上地幔的低速区相吻合(图3),可能是由于印度板片俯冲在此处发生撕裂,引起软流圈上涌,造成了弱各向异性(图4)。

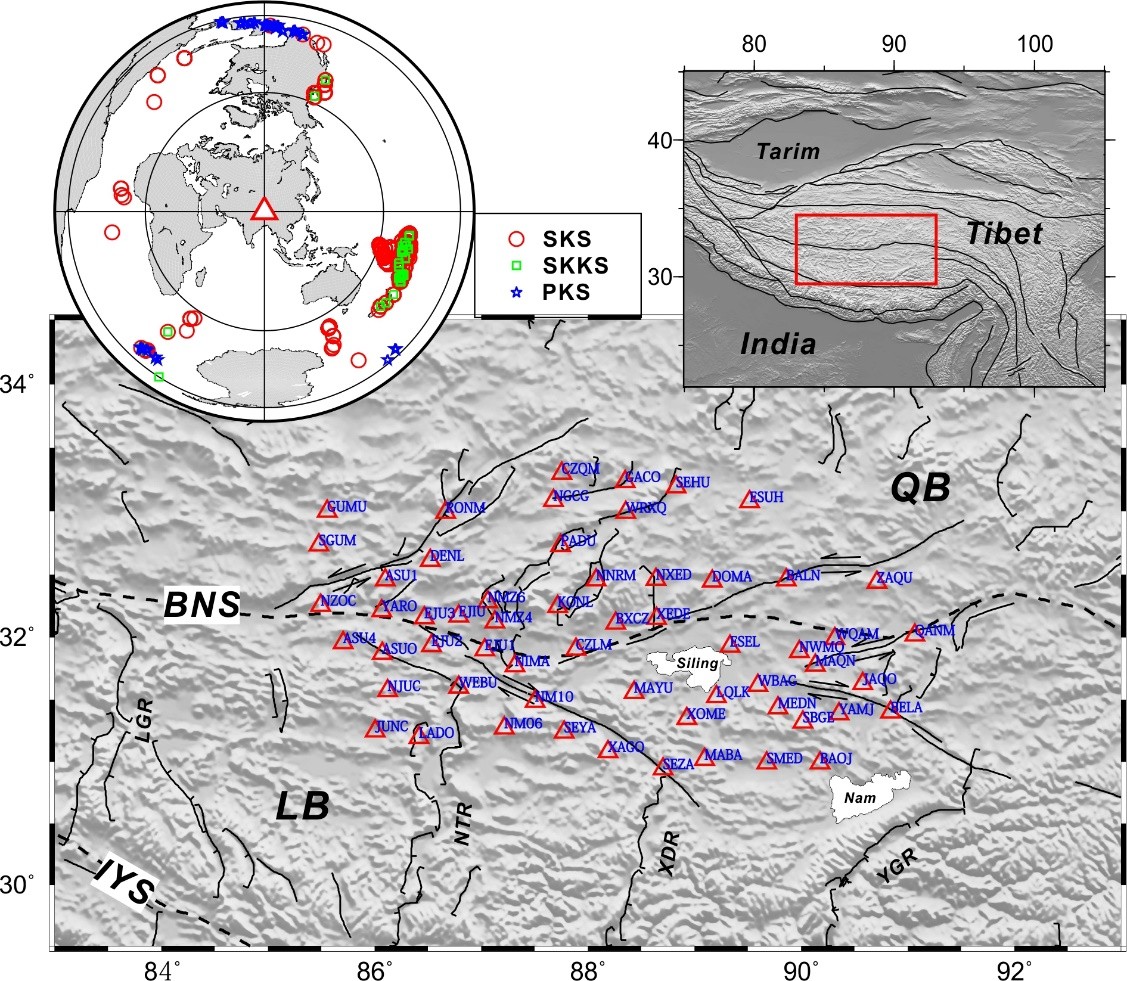

图1 青藏高原中部SANDWICH流动地震台阵分布

图2 台站平均XKS分裂参数及Pms分裂参数

图3 单条XKS分裂结果141 km投影图,背景为体波层析成像结果(Liang et al., 2016)

图4 青藏高原下方印度岩石圈板片俯冲模式图

研究成果发表于EPSL(Wu C, Tian X, Xu T, et al. Deformation of crust and upper mantle in central Tibet caused by the northward subduction and slab tearing of the Indian lithosphere: New evidence based on shear wave splitting measurements[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2019, 514: 75-83. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.02.037)(原文链接)