转运载体和离子通道是细胞内外物质传输的重要途径,其功能紊乱可引起脑卒中、肿瘤、癫痫、脊髓小脑共济失调、中央脊髓性肌病、偏头痛等一系列疾病的发生和发展。因此,研发靶向转运载体以及离子通道的放射性探针和常规药物是诊疗此类相关疾病的重要手段。

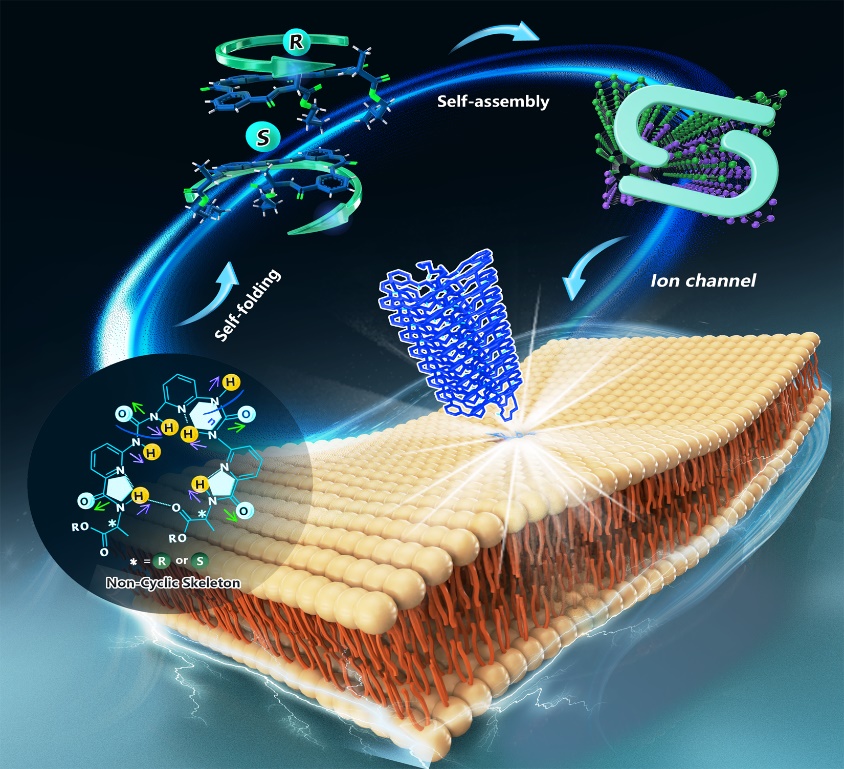

北京脑重大疾病研究院吴泽辉副教授团队前期报道了首个靶向阳离子转运载体的小分子探针(2S,4S)4-[18F]FPArg(Eur. J. Med. Chem. 2019(183), 111730),在此基础上,团队与我校吉训明教授课题组合作,尝试使用小分子构建载体和通道,明确载体和通道的功能、揭示致病机理以及为相关疾病提供可靠的诊疗药物。基于间吡啶二脲衍生物功能基团多样,通过不同数量的氢键受体、供体、电负性和手性等因素变化组合,构建一系列利于自组装成通道的小分子化合物。通过单晶、一维和二维核磁解析、透射电镜、密度泛函理论计算、圆二色谱和动态光散射证实,该化合物在氢键的作用下由线性分子转为环状结构,进一步借助分子间氢键形成管道化合物。通过质子跨膜、核磁滴定、质谱结合、细胞电生理和分子动力学模拟等实验证明间吡啶二脲三聚衍生物1a可以高效传输氯离子,此研究结果为新型氯离子通道相关疾病的设计提供新思路。

文章设计的主体思路

该研究获得国家自然基金项目(81701753)资助,实施过程中得到首都医科大学分析测试中心的大力支持。

吴泽辉,副教授,硕士生导师,现任北京脑重大疾病研究院分子影像平台主任。主要从事新型放射性诊断药物和功能小分子的研究。近五年在化学/核医学领域国际著名杂志《Angewandte Chemie International Edition》《Journal of Medicinal Chemistry》《European Journal of Medicinal Chemistry》和《Talanta》等发表文章20余篇,申请发明专利11项,授权4项。主持国家自然科学基金1项,北京市教委基金1项,参与多项国家重点研发项目。