0 引言

【研究意义】土壤呼吸是一个复杂的生物和化学过程,在陆地生态系统碳循环中占有重要地位。农田作为受人类活动影响最大的生态系统之一,研究其碳排放特征为科学估算区域乃至全球碳平衡提供关键数据支撑。【前人研究进展】近年来,许多研究者在不同区域,针对不同类型的作物、土壤管理措施下的土壤呼吸特征及其影响因素与农田碳平衡开展了大量研究[1,2,3,4]。这些研究基本上明确了土壤呼吸的时空变异特征,揭示了土壤管理措施如耕作、覆盖等导致的土壤温度及水分条件的差异是影响土壤呼吸的主导因子[5,6,7];与此同时,土壤呼吸还受到土壤有机碳、植物光合生产力、施肥等因子的影响[8,9,10]。一些研究者将农田作为一种土地利用方式,评价了其与森林、草地等生态碳汇效应[11,12]。另有研究者以区域主要种植模式为研究对象,分析并明确了干旱绿洲灌区不同种植模式的碳排放量,认为多熟种植及保护性耕作措施可降低农田碳排放[13,14]。【本研究切入点】纵观农田碳排放作物生产理论与技术研究进展不难发现,从农田生态系统尺度上,对典型种植模式及其配套农艺措施的土壤碳平衡的评价显得较为薄弱。这在一定程度上限制了区域农田生态系统碳排放估算及评价。西北绿洲灌区是我国山地-绿洲-荒漠生态系统中的重要生态屏障,区域内玉米种植面积最大,且普遍采用全膜或半膜覆盖种植模式,探讨玉米不同生育阶段土壤呼吸速率动态变化是系统分析农田碳排放的基础。分析区域内典型农作制模式的碳排放特征是科学评估农田生态服务功能的重要内容。【拟解决的关键问题】本研究以甘肃河西石羊河流域玉米农田为研究对象,通过分析不同栽培模式下土壤碳排放特征及碳平衡,以期为区域农作制模式生态效益评价提供参考依据。1 材料与方法

1.1 试区概况

试验于2013—2014年在甘肃农业大学绿洲农业综合试验站进行,该站位于河西走廊东端(37° 30′ N,103° 5′ E),海拔1 776 m,属季风性冷温带半干旱区。多年平均太阳辐射5.67 kJ·m-2,平均气温7.2℃,≥10℃积温2 985℃,无霜期156 d,年均降水量156 mm,且主要集中在7—9月份,是典型的一熟有余、两熟不足的干旱绿洲灌溉农业区。主栽作物有玉米、小麦等,资源性缺水是农业生产最主要的限制因子。试验区土壤为典型的石灰性灌漠土,0—110 cm土层容重1.44 g·cm-3,0—30 cm土层有机碳含量11.3 g·kg-1,全氮、速效磷、速效钾含量分别为0.94 g·kg-1、29.2 mg·kg-1和152.6 mg·kg-1。1.2 试验设计

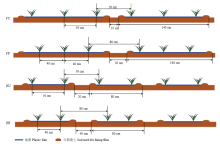

试验采用二因素完全随机区组设计。地膜覆盖方式:全膜覆盖(膜宽140 cm)、半膜覆盖(膜宽80 cm);行距:等行距(50 cm),宽窄行(40 cm +80 cm),共4个处理(图1),3次重复,小区面积12 m×8 m,全膜覆盖种5带,半膜覆盖种10带。玉米(Zea mays L.)品种为先玉335,4月20日播种,9月25日收获,密度82 500株/hm2,玉米全生育期施用纯氮450 kg·hm-2,按基肥:大喇叭口期追肥:灌浆期追肥=3:6:1施入;施用P2O5 225 kg·hm-2,全部用作基肥。采用输水管道分小区水表计量灌溉,灌溉定额525 mm,其中冬储灌120 mm;拔节期、大喇叭口、抽雄吐丝期、灌浆初期、灌浆中期灌水定额分别为90、75、90、75和75 mm。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1田间试验处理示意图 FU:全膜覆盖等行距(50 cm);FP:全膜覆盖宽窄行(40 cm+80 cm);HU:半膜覆盖等行距(50 cm);HP:半膜覆盖宽窄行(80 cm+40 cm)。下同

-->Fig. 1The schematic diagram for the field experiment treatments. FU: Full-film mulching with uniform row (50 cm); FP: Full-film mulching with paired row (80 cm+40 cm); HU: Half-film mulching with uniform row (50 cm); HP: Half-film mulching with paired row (80 cm +40 cm). The same as below

-->

1.3 测定项目与方法

1.3.1 土壤呼吸速率 玉米播种后每隔15—20 d,采用土壤呼吸测定系统LI-8100A(LI-COR,USA)于8:00—20:00,每隔2 h测定一次,连续测定3 d。测定时将呼吸室置于小区中间作物行间,裸露区在两条地膜带作物行间,地膜覆盖区和裸露区各随机选取3个点,每点测定5个值。地膜覆盖区测定前12 h将地膜揭出呼吸室边缘大小的裸区,让膜内累积的CO2排出。地膜覆盖区和裸露区的平均值视为该小区土壤呼吸速率值(Rs)[14,15]。每小区预留未种植玉米区同时观测,作为同等处理条件下该处理土壤矿化呼吸速率(Ra),根呼吸则根据Rb=Rs-Ra计算。1.3.2 籽粒产量 玉米收获时每小区单独收获测定籽粒产量,为避免边行优势干扰,将小区四周50 cm剔除。

1.3.3 地上部与地下部生物量 玉米收获时采用根钻法测定各处理0—110 cm 土层范围内根系,清洗烘干称重。每个小区随机选择3个样方测定地上部生物量(包括地上部各器官以及凋落物)。

1.3.4 碳排放量计算

碳排放量(carbon emission, CE)计算公式如下[16]:

$CE=\sum[\frac{Rs(i+l)+Rsi}{2}(t_{(i+l)}-t_{i})\times\frac{12}{44}]\times 24\times 10$ (1)

式中,CE为土壤呼吸碳排放量(kg C·hm-2),Rs为土壤呼吸速率(g CO2·m-2·h-1),Rs(i+1)和Rsi分别为第i+1次和第i次的土壤呼吸速率,t为播种后天数(d),12/44为g CO2·m-2·h-1转换为 g C·m-2·h-1的系数,10 与 24 为将碳排放数值单位由 g C·m-2·h-1转换为kg C·hm-2 的系数。

1.3.5 碳排放效率 碳排放效率(carbon emission efficiency,CEE)表示农田每排放1 kg的碳产生多少kg的籽粒产量,计算公式如下[13]:

CEE=Y/CE (2)

式中,Y为作物籽粒产量(kg·hm-2),CE为生育期内

土壤呼吸碳排放总量(kg C·hm-2)。

1.3.6 碳平衡计算 采用净生态系统生产力(NEP)来表示生态系统碳平衡[17]。计算公式如下:

NEP=NPP - Rs (3)

式中,NPP为作物地上部生物量与地下部生物量的总和,作物地上部组织和根的碳含量取45%(据估算,作物利用光合作用合成1 g有机质需要吸收 C 0.45 g)[18],土壤微生物异养呼吸C 释放量为不同处理相应裸地在整个玉米生育期间农田CO2的排放量。NEP 为正值时,表示系统是大气CO2的吸收“汇”;反之为大气CO2的排放“源”。

1.4 数据统计分析

数据采用SPSS 20.0(SPSS Institute Ltd,USA)进行统计分析,用Duncan’s multiple-range test对处理进行多重比较。土壤呼吸速率、土壤碳排放量与年度之间互作效应不显著,故取两年平均值比较处理之间的差异。2 结果

2.1 地膜覆盖方式及种植行距对土壤呼吸速率季节变化的影响

不同地膜覆盖方式及种植行距条件下土壤呼吸速率随玉米生育进程呈典型的单峰曲线,地膜覆盖方式及行距对玉米全生育期平均土壤呼吸速率影响显著(图2)。从玉米生育期土壤呼吸速率动态变化来看,玉米出苗至拔节期(5月5—20日)各处理土壤呼吸速率无显著差异;拔节期至灌浆中期,全膜覆盖等行距(FU:6.82 μmol·m-2·s-1)和全膜覆盖宽窄行(FP:6.51 μmol·m-2·s-1)处理土壤呼吸速率显著高于半膜覆盖等行距(HU)和半膜覆盖宽窄行(HP)处理。从玉米全生育期平均土壤呼吸速率来看,两个全膜覆盖处理显著高于两个半膜覆盖处理;其中,全膜覆盖等行距(FU)处理平均土壤呼吸速率为4.25 μmol·m-2·s-1,较两个半膜覆盖处理(HU和HP)分别高29.2%和39.3%;全膜覆盖宽窄行(FP)处理平均土壤呼吸速率为4.06 μmol·m-2·s-1,分别较两个半膜覆盖处理(HU和HP)高23.4%和33.1%。综合上述结果,地膜覆盖方式及种植行距对玉米拔节期至灌浆中期土壤呼吸速率影响显著,全膜覆盖条件下玉米全生育期土壤呼吸速率显著高于半膜覆盖处理。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2不同地膜覆盖方式及种植行距条件下玉米全生育期土壤呼吸速率动态变化及平均土壤呼吸速率左图中图上方的误差线表示LSD值。右图中不同小写字母表示处理间在0.05水平上差异显著。下同

-->Fig. 2Dynamics and average soil respiration rate during maize growth stage under different plastic film mulching patterns and row spaces Error bars above the curves indicate the value of LSD in the left figure. Different letters represent the significant difference between treatments at 0.05 level in the right figure. The same as below

-->

2.2 不同地膜覆盖方式及种植行距条件下玉米不同生育时期土壤碳排放量

不同地膜覆盖方式及种植行距对玉米不同生育时期土壤碳排放量影响显著,且二者互作效应显著(P=0.003)。图3显示,玉米苗期至大喇叭口期,全膜覆盖等行距(FU)和全膜覆盖宽窄行(FP)处理土壤碳排放量均显著高于半膜覆盖等行距(HU)和半膜覆盖宽窄行(HP)处理。其中,苗期至拔节期,全膜覆盖处理(FU和FP)玉米根呼吸碳排放量贡献率分别为23.1%和26.2%,较两个半膜覆盖处理(HU和HP)高1.8—7.4个百分点,差异显著。玉米大喇叭口期至成熟期,各处理土壤碳排放量依次为:FU>FP>HU>HP,且处理间差异显著。抽雄吐丝期至灌浆中期,各处理土壤碳排放量达到了全生育期最大值;其中,FU和FP处理土壤碳排放量分别达到1 486.7和1 386.5 kg C·hm-2,较对应半膜覆盖处理分别高32.8%和37.3%,且差异显著。大喇叭口期至灌浆中期,全膜覆盖处理玉米根呼吸碳排放量贡献率均显著高于半膜覆盖处理;其中,大喇叭口期至抽雄吐丝期,各处理玉米根呼吸碳排放量贡献率达到全生育期最高值,为68.7%—77.2%。综上所述,相对于半膜覆盖,无论采用等行距还是宽窄行种植,全膜覆盖均显著提高了玉米全生育期农田土壤碳排放量,且玉米根呼吸碳排放量的贡献率在18.8%—77.2%,平均为49.1%,不同生育时期处理间存在差异,最大值出现在玉米生长较为旺盛的大喇叭口期至抽雄吐丝期。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3不同地膜覆盖方式及种植行距条件下玉米不同生育阶段土壤碳排放量及玉米根呼吸贡献率

-->Fig. 3Soil carbon emission (CE) and ratio of root respiration contribution to total respiration CE during maize growth stage under different plastic film mulching patterns and row spaces

-->

2.3 不同地膜覆盖方式及种植行距条件下玉米农田碳排放效率

不同地膜覆盖方式及种植行距对玉米碳排放效率影响显著,且二者互作效应显著(表1)。从不同覆膜方式来看,全膜覆盖玉米籽粒产量及碳排放总量均显著高于半膜覆盖,但后者碳排放效率达到2.50 kg·kg-1,较前者高24.4%,差异显著。从种植行距来看,宽窄行种植玉米籽粒产量显著高于等行距种植模式,但前者碳排放总量却显著低于后者;宽窄行种植碳排放效率达到2.34 kg·kg-1,较等行距种植模式高10.4%,且差异显著。就地膜覆盖方式和行距组合来看,全膜覆盖宽窄行籽粒产量达到14 070.3 kg·hm-2,显著高于其他处理;而全膜覆盖等行距模式碳排放总量达到7 068.9 kg·hm-2,显著高于其他处理。各处理中,半膜覆盖宽窄行碳排放效率最高,达到2.65 kg·kg-1,分别较全膜覆盖等行距和全膜覆盖宽窄行处理高37.3%和26.2%。由此看来,相对半膜覆盖,全膜覆盖处理获得较高的籽粒产量的同时,其碳排放总量也相对较高。从碳排放效率的角度分析,半膜覆盖宽窄行种植是建议在试区推广应用的种植模式。Table 1

表1

表1不同地膜覆盖方式及种植行距条件下玉米碳排放效率

Table 1Carbon emission efficiency of maize under different plastic film mulching patterns and row spaces

| 因素及互作 Main factors and interaction | 籽粒产量 Grain yield (kg·hm-2) | 碳排放总量 Carbon emission (kg·hm-2) | 碳排放效率 CEE (kg·kg-1) |

|---|---|---|---|

| 年 Year (Y) | |||

| 2013 | 13314.5 | 5893.0 | 2.26 |

| 2014 | 13710.1 | 6236.5 | 2.20 |

| 覆膜方式 Plastic film mulching (P) | |||

| 全膜 Full-film mulching (F) | 13850.7a | 6890.3a | 2.01b |

| 半膜 Half-film mulching (H) | 13173.9b | 5259.3b | 2.50a |

| 行距 Row space (R) | |||

| 等行距 Uniform row (U) | 13199.4b | 6231.1a | 2.12b |

| 宽窄行 Paired row (P) | 13825.3a | 5918.4b | 2.34a |

| 覆膜方式×行距 P×R | |||

| 全膜等行距 FU | 13631.1b | 7068.9a | 1.93c |

| 全膜宽窄行 FP | 14070.3a | 6711.5b | 2.10b |

| 半膜等行距 HU | 12767.6c | 5393.2c | 2.37ab |

| 半膜宽窄行 HP | 13580.2bc | 5125.3c | 2.65a |

| 地膜覆盖方式 P | * | ** | * |

| 行距 R | * | ** | * |

| 年×地膜覆盖方式 Y×P | NS | NS | NS |

| 年×行距 Y×R | NS | NS | NS |

| 地膜覆盖方式×行距 P×R | * | * | * |

| 年×地膜覆盖方式×行距 Y×P×R | NS | NS | NS |

新窗口打开

2.4 玉米农田碳平衡对地膜覆盖方式及种植行距的响应

为了进一步量化分析玉米农田碳平衡对地膜覆盖及种植行距的响应,本研究分别采用净生态系统生产力(NEP)和农田固碳总量与碳排放总量的比值(NPP/CE)来表征玉米农田碳平衡及碳汇强度。结果表明,不同地膜覆盖方式及种植行距条件下,玉米农田均表现为大气CO2碳的“汇”。地膜覆盖方式及种植行距对玉米农田NEP和NPP/CE影响显著,且二者互作效应显著(表2)。就不同地膜覆盖方式而言,半膜覆盖条件下NEP达到7 193.8 kg C·hm-2,较全膜覆盖高17.9%,差异显著;全膜覆盖条件下的NPP/CE达到2.37。就不同种植行距而言,宽窄行种植模式下NEP达到6 986.0 kg C·hm-2,较等行距种植模式高6.8%,差异显著;宽窄行种植模式下的NPP/CE达到2.18。综合分析地膜覆盖方式与种植行距,半膜覆盖宽窄行种植模式下NEP最高,达到7 446.2 kg C·hm-2,较其他3个处理高7.3%—31.2%,差异显著;该模式下NPP/CE达到2.45。上述结果说明,试区内由不同地膜覆盖方式和种植行距形成的4种玉米种植模式均表现为大气CO2碳的“汇”,二者对土壤碳平衡影响显著,半膜覆盖宽窄行种植模式碳汇效应最强,其主要原因是该模式下碳排放总量最低。Table 2

表2

表2不同地膜覆盖方式及种植行距条件下玉米农田净生态系统生产力

Table 2Net ecology productivity (NEP) of maize field land under different plastic film mulching patterns and row spaces

| 因素及互作 Main factors and interaction | 地上部与地下部固碳总量 NPP (kg C·hm-2) | 碳排放总量CE Carbon emission (kg·hm-2) | 净生态系统生产力 NEP (kg C·hm-2) | NPP/CE |

|---|---|---|---|---|

| 年 Year(Y) | ||||

| 2013 | 12570.5 | 5893.0 | 6677.5 | 2.13 |

| 2014 | 12874.5 | 6236.5 | 6638.0 | 2.06 |

| 覆膜方式 Plastic film mulching (P) | ||||

| 全膜 Full-film mulching (F) | 12992.0a | 6890.3a | 6101.7b | 1.89b |

| 半膜 Half-film mulching (H) | 12453.0b | 5259.3b | 7193.8a | 2.37a |

| 行距 Row space(R) | ||||

| 等行距 Uniform row(U) | 12772.8b | 6231.1a | 6541.8b | 2.05b |

| 宽窄行 Paired row(P) | 12904.4a | 5918.4b | 6986.0a | 2.18a |

| 覆膜方式×行距 P×R | ||||

| 全膜等行距 FU | 12746.5ab | 7068.9a | 5677.6c | 1.80b |

| 全膜宽窄行 FP | 13237.4a | 6711.6b | 6525.8b | 1.97b |

| 半膜等行距 HU | 12334.6b | 5393.2c | 6941.4b | 2.29a |

| 半膜宽窄行 HP | 12571.5b | 5125.3c | 7446.2a | 2.45a |

| 地膜覆盖方式 P | * | ** | ** | ** |

| 行距 R | * | ** | * | * |

| 年×地膜覆盖方式 Y×P | NS | NS | NS | NS |

| 年×行距 Y×R | NS | NS | NS | NS |

| 地膜覆盖方式×行距 P×R | * | * | * | * |

| 年×地膜覆盖方式×行距 Y×P×R | NS | NS | NS | NS |

新窗口打开

3 讨论

3.1 地膜覆盖方式和种植行距对农田碳排放特征的影响

土壤呼吸速率受到气候条件、植被类型和土壤状况等诸多因子的影响[19,20]。本研究发现,在干旱内陆气候背景下,玉米农田土壤呼吸速率季节变化呈现典型的单峰曲线,且峰值出现玉米生长较为旺盛的大喇叭口期至抽雄吐丝期。这一研究结果与LIU等研究结果一致[21]。针对不同作物土壤呼吸速率影响因子的一些发现,土壤呼吸速率的变异很大程度上决定于土壤温度与水分条件[22,23,24]。耕作及覆盖措施对土壤呼吸速率的影响在一定程度上是由于土壤水热条件的差异所导致[25]。本研究发现全膜覆盖条件下玉米全生育期土壤呼吸速率显著高于半膜覆盖处理。这主要归因于全膜覆盖条件下土壤水热条件优于半膜覆盖[26]。此外,有研究表明,土壤温度直接影响微生物和植物呼吸酶的活性,从而影响土壤的呼吸速率[27]。因此,4种种植模式土壤呼吸碳排放存在差异的原因在一定程度上可归因于地膜覆盖方式及种植行距所导致土壤水热条件的不同。土壤呼吸是有机体和植物地下部分产生CO2的过程,精确量化分析土壤呼吸组分是土壤碳循环领域研究的重点和难点。本研究沿用前人所采用的根去除法,分析了玉米不同生育阶段,根呼吸碳排放量占土壤碳排放总量的比例。结果表明,玉米根呼吸碳排放量的贡献率在18.8%—77.2%,平均为49.1%,最大值出现在玉米生长较为旺盛的大喇叭口期至抽雄吐丝期。韩广轩等[28]研究发现玉米根系呼吸碳排放作用占土壤碳排放的比例为43.1%—63.6%。张宇等[29]研究得出冬小麦不同耕作措施下根呼吸对土壤呼吸的贡献率在15%—85%。张前兵等[30]研究认为棉花滴灌条件下根系呼吸对土壤呼吸的贡献率为36.4%—58.7%。LI等[31]则发现谷子根呼吸占土壤呼吸比例介于22.3%—86.6%之间。说明作物根呼吸占土壤呼吸的比例因作物而已,相同作物在不同农艺技术措施条件下也存在较大的不确定性。

3.2 农田土壤碳平衡的评价方法

不同研究者采用不同方法对土壤碳排放量及碳平衡进行了估算和研究。YU等[32]采用GSMSR模型对中国陆地生态系统土壤呼吸碳排放速率进行了估算。考虑到追求较高的籽粒产量是农田生态系统调控的关键目标之一,一些研究者通过分析土壤碳排放效率(CEE)来评价不同种植模式的固碳效应[13]。近年来,用净生态系统生产力(NEP)作为评价农田土壤碳平衡的方法被一些研究者所采用[33]。本研究结果表明,在西北干旱内陆气候背景下,玉米采用全膜覆盖方式在获得较高籽粒产量的同时,其碳排放总量也相对较高,但其碳排放效率却低于籽粒产量较低的半膜覆盖处理。因此,为了进一步分析地膜覆盖方式和种植行距两种农艺技术措施的固碳效应,本研究分别采用净生态系统生产力(NEP)和农田固碳总量与碳排放总量的比值来表征玉米农田平衡及碳汇强度。结果表明,4种玉米种植模式均表现为大气CO2碳的“汇”,这一研究结果与李银坤等在华北平原夏玉米上的研究结果一致[34]。本研究还发现半膜覆盖宽窄行种植模式碳汇效应最强,其主要是由于该模式下碳排放总量最低,这是由于半膜覆盖土壤温度较低,进而使该模式土壤呼吸强度较低所致。另外,采用NEP作为评价农田生态系统碳平衡的指标在一定程度上弥补了用CEE估算的不足。当然,也有研究者指出采用模型评价作物系统碳平衡的优点[35]。认为土壤有机碳库的变化可以用于较长时间尺度上土壤碳平衡评价。不同的评价方法中所涉及的指标因作物种类、土壤生态环境等因子变化而敏感性有所不同。对于不同农田生态系统而言,作物种类、生产技术措施差异较大,如何选择适宜的土壤碳平衡量化分析方法有待进一步深入探讨。

4 结论

在干旱内陆气候背景下,玉米农田土壤呼吸速率季节变化呈现典型的单峰曲线,且峰值出现玉米生长较为旺盛的大喇叭口期至抽雄吐丝期。地膜覆盖方式及种植行距对玉米农田土壤碳排放量影响显著,半膜较全膜覆盖具有明显碳减排效应。半膜覆盖宽窄行碳排放效率最高的,达到2.65 kg·kg-1,分别较全膜覆盖等行距和全膜覆盖宽窄行处理高37.3%和26.2%。玉米根呼吸碳排放量的贡献率在18.8%—77.2%,平均为49.1%。玉米采用全膜覆盖方式在获得较高籽粒产量的同时,其碳排放总量也相对较高。4种玉米种植模式均表现为大气CO2碳的“汇”,半膜覆盖宽窄行种植模式碳汇效应最强。(责任编辑 李云霞)

The authors have declared that no competing interests exist.