自20世纪20年代初哈伯-博施工艺(Haber- Bosch)发明以来,世界人口所需蛋白的近50%依赖于化学氮肥[1]。据估算,2020年世界化学氮肥用量可能将达到1.35亿吨,到2050年将达到2.36亿吨[2]。随着农业生产中氮肥施用逐渐增加,氮肥除被作物吸收外,大量盈余氮素带来了一系列严重的环境问题[3],如地下水硝酸盐超标、地表水富营养化、以氧化亚氮或氨挥发形式进入大气导致的温室效应和大气质量降低,以及这些活性氮素通过干湿沉降返回陆地,进一步导致的生态系统多样性下降等[4]。20世纪80年代前后,欧洲的农业生产中投入各类氮素总量一度达到2亿吨(其中化学氮素近0.3亿吨),由此引起的水体硝态氮超标、富营养化、温室气体排放等威胁到绝大多数人的饮用水和生存环境安全[5]。同期,美国由于农业氮素损失造成的环境问题亦十分严重,尤其是农业面源污染导致了美国各类水体的恶化[6]。氮肥施用造成的高昂环境治理成本使得发达国家首先开始考虑如何实现氮肥的合理施用,以便发挥氮肥的积极作用而减少其负面影响[7];并促使了一系列配套环境保护政策的出台和实施,包括硝酸盐法案、水框架法案、地下水法案、环境空气质量法案等[5]。

目前,中国是世界第一大氮肥生产国和使用国,过量施氮和不合理施氮问题十分严重[8,9],并导致了一系列环境问题[10,11,12]。氮肥过量施用造成中国富营养化水体急剧增多,20世纪90年代以后富营养化水体达到85%以上;中国北方农区地下水“三氮”污染突出,集约化农田地下水硝酸盐含量普遍较高[13],相关研究表明,若以硝态氮含量20 mg·L-1(地下III类水)为衡量标准,农田浅层地下水硝酸盐超标率在33%以上[14,15];此外,氮肥施用量增加促进了氨挥发和氧化亚氮的排放,农业源气体排放已经成为温室气体和大气污染的重要组成部分[16]。为了减缓农业氮肥施用造成的环境问题,2015年中国开始实施“到2020 年化肥使用量零增长行动方案”,旨在实现主要农作物化肥使用量的零增长。然而,随着人口增长对粮食需求的不断增加,氮肥的使用不可避免的甚至会更多[17],因此,确定兼顾粮食高产和环境友好的合理农田施氮量迫在眉睫。

为了确定合理施氮量,各国农业科研工作者开展了诸多研究,并因地制宜的提出了一系列氮肥用量确定方法,尤其是英国、美国等发达国家均定期发布作物施氮指导手册[18,19],其中详细介绍了如何通过测定土壤氮素含量,再根据目标产量确定氮肥用量,同时,氮素平衡点、作物吸氮量、氮素利用率、经济效益、环境成本等指标也均被用于合理施氮量的确定[20,21,22]。此外,针对平原旱地农田氮素流失以淋溶为主的特点,为了最大限度的防止氮淋溶引起的地下水硝酸盐超标,不首先考虑产量高低,只要淋失出作物根区的硝态氮含量不超过《地下水质量标准》的规定,那么地下水硝酸盐污染的祸首就不能归咎于农田氮淋溶,因此,以《地下水质量标准》为依据计算出硝态氮含量不超标时的淋失氮量,然后通过施氮量-硝态氮淋失量响应曲线可以确定硝态氮超标临界施氮量[23]。本文将详细介绍现有的以作物生育期氮素需求、氮素施用效应曲线、氮素输入输出平衡、硝态氮淋失量等为指标的合理施氮量确定方法,并分析其科学基础及适用性,为中国从环境角度考量化肥减量决策提供理论依据。

1 氮肥合理施用概念及中国施用现状

1.1 氮肥合理施用的概念

氮肥合理施用的具体内容除氮素总量以外,还需要与合理的氮肥类型、施用时期、施用位置等详细管理方法的相配套,并共同构成现代作物养分管理中常用的“4R”的概念,即正确的肥料品种(right source)、正确的施肥量(right rate)、正确的施用时间(right time)以及正确的施用位置(right place)[24]。“4R”养分管理直接涉及到农业生产最终的经济效益、环境效益和社会效益,并关联了所有与农田养分管理相关的科学原理,农田实践中,作物生长是一个极其复杂的过程,与气象条件、土壤状况、作物品种、播种灌溉、养分投入等多种因素相关,任一因素的限制都可能阻碍作物正常生长,诸多因素中,其他因素较为固定的情况下,养分管理成为较为灵活机动的因子,尤其养分投入量往往最受重视。因此,在以往研究过程中,大多假设氮肥类型、施用时期、施用位置是特定的、已优化状态,而着重突出施氮量的重要性。实际上,各类方法所确定的氮肥合理施用量都有一定的前置条件,而这些前置条件都是根据已有经验设定的,所以在合理施氮量的实际应用过程中,详细的氮素管理细则还要根据目标产量、氮肥类型、种植结构、土壤肥力、气象现状等因素适当调整。可见,“4R”养分管理并不能作为单一措施而独立存在,仅靠“4R”养分管理还不能取得最佳经济、环境和社会效益,一套正确的养分管理措施还需要一整套其他的生产和保护性管理技术辅助才能取得成功。

总之,在其他因素基本稳定的情况下,“4R”养分管理可以成为农田管理的核心技术,氮肥类型、施氮量、施氮时期和施氮位置要统筹兼顾、不可偏废。需要强调的是,确定合理施氮量始终是优化养分管理的关键和切入点,并且以往所说的合理施氮狭义上指的就是施氮总量的合理性,或者说合理施氮量已经默认了氮肥类型、施氮时期和施氮位置的最佳状态。

1.2 中国氮肥施用现状及存在的问题

改革开放以来,随着中国化肥工业和肥料进出口贸易的发展,氮肥施用为中国粮食持续增产做出了重要贡献。中国粮食产量由1979年的3.32亿吨增加到2015年的6.21亿吨,单产也从2 237 kg·hm-2增加到3 735 kg·hm-2。2015年,中国氮肥用量2 688万吨,单位播种面积氮肥(162 kg·hm-2)施用量均远高于世界平均用量(74 kg·hm-2)[25]。当前中国农资市场上传统的氮肥种类主要有铵态氮肥、硝态氮肥和酰胺态氮肥三大类,铵态氮肥是含有铵根离子或氨的化合物,硝态氮肥是含有硝酸根离子的化合物;酰胺态氮肥主要是尿素,这是固态氮肥中含氮量最高的优质肥料,也是肥料市场最主要的氮肥类型。除了传统氮肥,随着科技进步,可以在土壤中缓慢释放养分的缓效、缓释或控释氮肥逐渐应用到农业生产中;此外,为实现平衡施肥、提高肥料利用率,含氮复合肥生产量和施用量越来越多。随着畜牧养殖业的发展和堆肥工艺的进步,成品有机肥也出现在农资市场上,虽然其氮素含量不高,但有利于形成腐殖质、改良土壤、抑制病虫害、提高作物品质。氮肥过量或不合理施用导致中国粮食作物氮肥利用率远低于世界平均水平[10],尤其近30年来,中国氮肥的当季利用率明显下降,农业部公布的中国2015年水稻、玉米、小麦三大粮食作物的当季氮肥利用率为33%,进入国际上公认的适宜范围,而低于世界粮食作物平均氮肥利用率水平[5,26-28]。已有研究表明,中国每季小麦、玉米和水稻的氮肥推荐量范围大致为150—250 kg·hm-2,蔬菜大致为150—300 kg·hm-2,果园大致为150—250 kg·hm-2,其他作物大致为50—150 kg·hm-2,然而将这些推荐施氮量范围应用到全国,则过量施氮、合理施氮和施氮不足面积分别占播种面积的20%、70%、10%[29]。并且,氮肥施用存在较大的区域差异,东部地区单位平均施氮量高于中西部地区,东部沿海农户的实际施氮量远远超过了每种作物的推荐施氮量和全国尺度的平均施氮量[30],这就导致东部地区农田氮素盈余量较大[31]。

中国人均耕地面积少、土地质量不均匀,为保证公平,每家每户所拥有的土地可能分散在不同地方,但农户在实际种植过程中通常采取相同或相似的农田管理方式,为尽可能的获得高产,农户过于重视氮肥的施用,因此导致田块尺度的氮肥总量普遍较高。尤其是当前中国城镇化进程加快,农业种植收入占家庭收入的比例相对较小、农资成本在家庭总收入中占比较低,再加上缺乏适当的施氮机械,所以农户更喜欢省时省工的“大水大肥”、“一炮轰”等施氮方式[30]。为了提高作物出苗或促进作物吸氮,无论是基肥氮还是追肥氮,农户大都选择在降雨前施用,或在施用后灌溉,诚然这是一种水肥高效利用的方法,但实际操作过程中,水肥配合不恰当往往导致了水分利用率和养分利用均较低。氮肥过量施用且利用率不高的连带效应就是对环境的污染风险[32]。朱兆良[33]在总结国内土壤氮素研究结果的基础上,对中国农田中化肥氮的去向进行了初步估计,认为通过氨挥发、表观硝化-反硝化、淋溶、径流等途径损失的氮量约52%,虽然其结论存在很大的不确定性,但总的来看,在中国主要粮食产区,氮肥利用率较低、损失率较高是无疑的。

1.3 合理施氮量的确定

为了维持作物高产并缓解农户过量施氮造成的环境问题,确定合理施氮量是最有效的方法之一。最具代表性的是,欧盟为保障地下水水质安全而制定了硝酸盐法案(Nitrate Directive),其中限定了农户施氮量上限(有机肥氮<170 kg·hm-2),但此类法案的制定必须有充足的科学依据[34,35],换言之,必须保证所确定的施氮量至少不能导致地下水污染,而目前中国缺乏此类研究。诸多研究已对氮肥的合理施用进行了探索[22,36-38],也找到了很多用于指导施氮的指标,如产量、经济效益、作物吸氮量、环境风险对比、氮素平衡点、叶绿素含量等。实践中,最常见的农田施氮量确定方法主要有三类[39]:通过作物生育期土壤和作物测试确定各生育阶段施氮量的测试类方法、基于作物收获后的施氮量-产量(或经济效益、环境效益等)效应函数确定合理施氮量的田间试验类方法、根据作物-土壤系统氮素的输入与输出平衡关系计算的氮肥施用量[20]。这三类方法所确定的合理施氮量以保障作物正常生长、优质高产、氮素高效利用等农学效应为出发点,例如文献中最常见的以实现作物高产为目的所确定的最高产量施氮量(即最高产量施氮量,低于这一施氮量,粮食产量降低),虽然这些方法可对不同施氮量的环境风险进行对比,但并不能直接用于确定环境排放或污染的临界施氮量(高于这一施氮量,恰好产生环境污染),如施氮量-氨挥发效应曲线呈直线或指数关系,虽然众所周知氨挥发量越少越好,但却不能明确导致氨挥发环境污染的施氮量突变点。

随着农田氮素损失带来的环境问题及公众对环境的关注,合理施氮量确定方法也从以往首先考虑农学或经济效益转向首先考虑环境效益,也就是第四类施氮量确定方法,即根据环境效应直接确定环境临界施氮量。农田氮素环境指标包括淋溶氮、径流氮、氨挥发、氧化亚氮等,各指标之间相互关联、相互影响,实际监测过程中难以全面兼顾所有指标。因此,若想从氮素环境效应角度直接确定施氮量,需要选择一个合理的氮素环境指标作为切入点。

2 国内外常见的氮肥合理施用量推荐方法

2.1 基于土壤测试的推荐施氮方法

基于土壤-作物测试的推荐施氮方法是指在作物关键生育期间,通过测试土壤或植株氮素含量判断所施用的氮素是否合理,进而调整施氮策略,是当前提高氮肥利用率、减少氮素损失的最先进推荐方法[40]。这类方法多从满足作物全生育期或某一阶段养分需求的农学角度指导氮肥实时施用,而不局限于每年的施氮量必须相同。此类方法可以指导何时施氮,确定经验施氮量,可能间接缓解了环境污染风险,但并未直接考虑氮肥施用的环境效应[37,38],其代表性方法包括叶绿素测定仪[41]、土壤-作物系统综合管理[42]、推荐施肥专家系统[43]等。农业研究和生产中常用的叶绿素仪是日本生产的手持式土壤、作物分析仪器开发(Soil and Plant Analyzer Development,SPAD),可以非破坏性地、快速地、较精确地测量叶片叶绿素相对含量,并以此诊断作物氮素营养状况,在作物关键生育期测定SPAD值,若表现出缺氮特征则指导后期追施氮肥,这一方法应用的关键在于确定不同作物、不同生育期、不同管理模式下的SPAD临界值[44,45]。

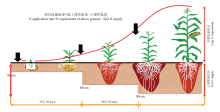

土壤-作物系统综合管理根据作物不同生育时期土壤供氮能力和目标产量需氮量确定不同生育阶段作物氮素需求[42],通过根系氮素实时调控实现作物氮素分期管理,满足各生育期养分需求(图1)。该方法确定的施氮量在年际间、田块间可能显著差异,这主要是因为土壤氮素供应能力在年际间和田块间均存在变异性。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1根层土壤氮素实时调控管理[

-->Fig. 1Real-time nitrogen regulation of root zone based on literature [

-->

推荐施肥系统是农田测试结果与计算机信息技术的结合,如Nutrient expert推荐施肥专家系统,该系统在农户回答一些简单问题后就能给出基于作物栽培管理措施的推荐施肥套餐,农户所回答的问题包括农户产量、农户管理措施、土壤肥力指标、当季或上季作物施肥,所推荐的参数包括目标产量、种植密度、各类纯养分用量、市场常见化学用量,同时可以给出作物生长期间推荐施肥时间和次数[46],尽管所得结果客观上有利于降低氮素施用环境风险,但该系统推荐施肥的主要依据还是作物产量反应和农学效率。

2.2 基于氮肥施用效应函数的推荐施氮方法

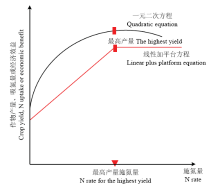

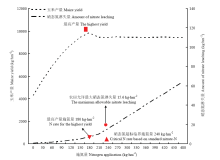

氮肥施用的最主要目的就是为了实现作物高产,以田间氮肥用量试验为基础建立施氮量与产量的效应方程(一元二次方程或线性加平台方程),可以通过产量拐点确定最高产量施氮量(图2),类似的,通过施氮量与作物吸氮量、经济效益等指标之间的效应方程也可以通过曲线拐点确定基于不同指标的最佳施氮量。此类方法并未直接考虑氮肥施用的环境效应,其优势是可以通过明显的拐点或突变点确定合理施氮量[22,36],但所推荐的施氮量必须以前几年的试验为基础,鉴于年际间气候条件和田间管理等自然因素和人为因素可能存在的差异,其在时间和空间上的适用性可能会受到一定限制,然而,该方法仍然是当前推荐施氮量的常用方法。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2氮肥施用与产量、吸氮量或经济效益之间的效应曲线

-->Fig. 2Response curve of nitrogen application and yield, nitrogen uptake or economic benefits

-->

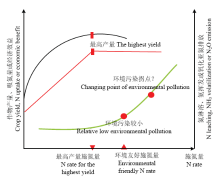

除氮肥施用的农学效应和经济效益以外,氮肥施用与氨挥发、氧化亚氮排放、氮淋溶、氮径流等氮素环境指标也可以建立效应方程(图3),但该类方程多呈直线或指数函数形式[11],因此,此类函数仅可用于不同施氮量之间的环境风险对比,尽管据此可以确定一个环境污染风险相对较低的施氮量[47,48],但无法明确环境污染拐点或突变点(图3),即无法明确所推荐的施氮量是否直接导致了环境污染,换言之,以氮素环境风险为基础难以直接确定推荐施氮量。因此,随着氮素损失所造成的环境恶化及公众对环境的关注,确定施氮量的方法必须从以往单一考虑产量或经济效益转向综合考虑产量和环境效益,这一理念下,量化氮素环境效应的途径有间接法和直接法。间接法:将氮素排放的污染物换算为污染治理成本,这就将环境问题转化成了经济问题,从而形成施氮量与经济效益(扣除环境治理成本)的效应关系[22,49],进而明确施氮量拐点;直接法:若能在氮肥施用的环境效应曲线上划出一个限值(图3),其对应的施氮量则可认为是施氮量突变点。但如何在氮肥环境效应曲线上划定限值就成为一个难点。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3氮肥施用的产量效应和环境效应双曲线

-->Fig. 3Curve of yield effect and environmental effect based on different nitrogen applications

-->

2.3 基于氮素输入输出平衡的推荐施氮方法

一般情况下,氮肥只有施用于土壤中才能被作物吸收,氮素损失也主要发生在土壤与空气或水体的界面上,因此,将作物-土壤看成一个稳定的综合生态系统,当系统中氮素的输入输出保持平衡时对环境的影响最小。国内外农业生产中普遍采用氮素平衡管理的概念来推荐施氮量或评价氮肥肥效[20],实际上,上述两类方法中也含有氮素平衡施用的理念,如第一类方法中的根层土壤氮素实时调控实现了作物各生育阶段的氮素平衡,第二类方法中的施氮量-吸氮量效应方程体现了作物生长过程的氮素表观平衡。区别在于,第一类以作物生育期间实时调控为基础,第二类以作物生长吸氮经验反馈为基础。农田作物-土壤生态系统中,氮素输入项主要有干湿沉降、灌溉携带、种子携带、种前土壤残留、生育期土壤供应、共生固氮、化肥、有机肥、秸秆还田等,其中,多数地区农田氮素来源主要为化肥、有机肥和秸秆,这三种氮素构成农田外源氮,其他类氮素可统归为农田本底氮。氮素输出项包括作物吸收、氨挥发、硝化-反硝化、根层淋溶、径流出田、收获后土壤残留。理论上,按照物质守恒定律,若要维持土壤氮素平衡,则氮素输入应等于氮素输出,据此则可确定化肥氮的投入量。然而,氮平衡计算过程中,某些氮指标需要在作物生长过程中测定,某些氮指标需要利用前些年的监测结果,并且所涉及到的计算项目过多,这就导致其自身误差和不确定性可能较大。

深刻分析作物-土壤系统氮素平衡所涉及的氮素指标及其相互关系,在中国目前的施肥技术条件下,推荐施氮量也可以约等于作物地上部氮素携出量(中国专利号:ZL 201010548476. 0),部分田间试验和同位素示踪试验也证实了这一方法的合理性和适用性[20]。这种简化的推荐施氮公式为确定施氮量提供了新思路,然而,中国农业区域跨度大,气象条件、土壤供氮能力等均存在差异,因此,如何精确确定某一地块作物目标产量和作物氮素含量从而计算作物地上部氮素携出量仍不是单个农户能解决的,并且长期采用该方法对土壤、作物和环境的实际影响也有待试验验证。

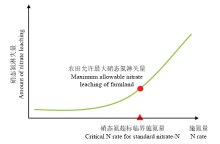

2.4 基于淋溶水硝态氮超标临界值的推荐施氮方法

在中国关于环境问题的法律、法规和标准中,尚无直接针对氮肥施用环境污染的限制性规定,但也可以从中找到一些与氮素相关的指标,如中国《地下水质量标准(GB/T 14848—2017)》将硝态氮含量作为重要的水质分类指标之一,其中,以人体健康基准值为依据(NO3--N浓度≤20 mg·L-1)的III类水,是集中式生活饮用水水源及工农业用水的最低标准,这与国内外相关的地表水和饮用水标准有所不同。中国《地表水质量标准》、美国和世界卫生组织都将饮用水硝态氮含量标准规定为10 mg·L-1,而欧盟规定饮用水中的硝态氮不得超过11.6 mg·L-1,但考虑地下水与地表水的不同、以及中国地下水利用现状,因此,本文选择20 mg·L-1作为地下水硝态氮含量是否超标的最低标准。当然,在农田实践中,所采用的硝态氮含量标准可以根据特定田块的土地利用方式进行调整。研究表明,农田地下水硝态氮含量超标主要是由氮肥过量施用后的淋失造成的[13,50],据此可将农田氮肥施用与地下水水质关联起来。若以硝态氮含量20 mg·L-1作为根区淋失水的氮含量上限,其与水分淋失通量的乘积可作为农田允许最大硝态氮淋失量,即可在氮素淋失效应曲线上找到其对应施氮量作为地下水硝态氮超标临界施氮量(图4),进而评价所确定的临界施氮量是否存在减产风险。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4基于施氮量-氮素淋失效应曲线确定淋溶水硝态氮超标临界施氮量(其中,农田允许最大硝态氮淋失量=水分淋失通量×硝态氮含量标准)

-->Fig. 4Critical nitrogen rate of exceeded nitrate-nitrogen in leaching based on effect curve between nitrogen application and nitrogen leaching (in which, the maximum leaching amount of nitrate-N in farmland = flux of water leaching × standard of nitrate-nitrogen)

-->

为了评估多年尺度的、不同气象条件下的氮肥淋失特征和产量效果,在实地监测的基础上,氮循环机理模型不断被应用于氮肥施用效果评价,如SWAT、DSSAT、LEACHM、DNDC等,其中DNDC模型参数更易获取、操作方便,适用于分析点位和区域尺度的农业生态系统碳氮循环,其农田氮素淋失模拟能力较强[51,52],可模拟、预测不同气象、土壤、作物管理条件下的氮素动态变化(以天为步长),并且经过验证的模型可通过情景分析探索兼顾产量效益和环境效益的优化农田管理措施[53]。已有研究对华北平原典型农田2007—2012年的大型渗漏池监测数据进行了初步分析和方法探索[23],根据水分淋失通量和地下III类水质标准计算了农田允许最大硝态氮淋失量,利用DNDC模型模拟了连续多年度的硝态氮淋失通量和作物产量,初步明确农田淋溶水硝态氮超标临界施氮量为240 kg·hm-2,只要施氮量不超过这一限制,就不会造成地下水硝态氮超标;同时,施氮量—产量响应曲线显示,保障最高作物产量的施氮量是180 kg·hm-2,从而构成兼顾作物产量和淋溶水水质安全的施氮空间(180 kg·hm-2,240 kg·hm-2),因此,现有条件下所确定的农田临界施氮量并不会导致作物减产(图5)。然而,该研究并不全面,未阐明农田允许最大施氮量等于或低于作物最佳产量施氮量的情况,未区分不同降雨年型对农田允许最大施氮量的影响,未明确所得结果在其他区域的适用性,也未阐明由于区域土壤、气候差异对所得结果的影响程度,这都需要在以后的研究工作中持续关注,也是未来研究的重点。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5施氮量-产量和施氮量-硝态氮淋失量效应双曲线(每个点均为多年连续结果的平均值)

-->Fig. 5Response curves of nitrogen application on yield and nitrate leaching effect (each point is the average of continuous results in several years)

-->

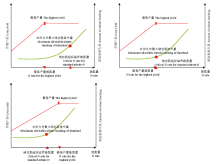

理论上,淋溶水硝态氮超标临界施氮量对产量的影响可能存在3种形式(图6):当临界施氮量等于或高于最高产量施氮量时,则所确定的临界施氮量无产量风险,但当临界施氮量低于最高产量施氮量时,则所确定的临界施氮量存在产量风险,必须进一步探索相应的产量风险解决方案(如降低目标产量、调整土地利用方式等)。然而,此类研究思路往往由于农田淋溶监测难度、年限和方法的限制,使得水分淋失通量和氮素淋失曲线都难以明确。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6农田硝态氮超标临界施氮量与最高产量施氮量间的可能关系

-->Fig. 6Probable relationships between critical nitrogen and nitrogen rate of highest yield in farmland

-->

确定农田淋溶水硝态氮超标临界施氮量的关键是明确水分淋失通量。渗滤、抽滤等土壤溶液原位采集技术是农田淋失监测常用的方法,渗滤池监测技术早在19世纪初就应用到了氮素淋失研究中[54],此后经过上百年的实践,目前已经形成了土钻采样化验、模拟土柱、溶液抽滤、溶液渗滤、离子交换树脂等多种氮素迁移淋失的监测方法[55]。众多方法中,以承接土壤渗滤溶液为主的大型渗漏池,其监测土体之间互不干扰、出水稳定、覆盖面积大,能够收集监测土体内全部渗滤液,且适于长期定位监测,但安装技术要求高、工程量大且费用高昂,因而此类监测装置在中国应用较少[55,56]。本质上,农田淋失是土壤与降水或灌溉水相互作用的过程,降雨和灌溉是淋失的主要驱动力,氮素是随水流动的溶质,然而,并不是每次降雨或灌溉都会导致农田淋失。从单次淋失事件来看,灌溉或降雨尤其是强降雨条件下[57],上层土壤水分饱和时,氮素随水分向下淋溶,直至淋失出根区而最终进入地下水[58];而从长年尺度来看,少雨季节或干旱年份,氮素首先在土壤中大量积累,遇降雨季节或多雨年份时,土壤累积的氮素才会随水大量淋失,因此,即使相同施氮条件下,氮素淋失通量也存在较大的年际差异[23]。由于淋失监测方法和技术的限制,目前的研究监测年限普遍较短[59,60],而对长时间尺度的淋失监测相对较少,这就难以区分不同降雨年型的水分和氮素淋失通量变化及其年际差异,进而也导致从年际尺度上基于地下水质保护确定的临界施氮量可能并不适用于所用年份。此外,氮素施用时期和施用方法与氮素淋失发生风险和作物产量密切相关,因而所确定的农田临界施氮总量在作物生育期间如何分配也有待深入研究。

3 结语

中国人口众多,而可耕土地面积相对较少,随着计划生育政策的调整,粮食压力必将持续增加,为了满足日益增长的粮食需求,土地不但面临着长期复种不休耕的压力,大量农药、化肥尤其是氮肥的投入,也将导致土壤质量和农田环境质量不断下降。理论上,最佳状态是所施用氮素恰好满足作物生长需求,但100%的氮素利用率是不可能的,因此,找到资源投入、粮食产出与环境安全之间的平衡点至关重要,而确定氮肥合理施用量是其中最有效、最关键的环节之一。现有各类推荐施氮方法虽然切入点不同,但无论是以农学效应还是以环境效应为衡量指标,都具有充分的理论基础,相关文献报道也屡见不鲜,尤其是产量、经济效益、氮素平衡等都是常用的判定指标。然而,对大多数农户来讲,产量仍然是确定农田施氮量最优先的衡量标准,因此,不管何种施氮量推荐方法,无论首先关注农学效应还是首先考虑环境效应,产量都是一个必须考量的指标。在当前环境问题尤其是农田面源污染日益凸显的情况下,为了最大限度的防止由农田施氮引起的地下水硝酸盐污染,利用《地下水质量标准》限制农田施氮量,为探索临界施氮量提供了可能。

确定农田合理施氮量是以“施氮总量”为切入点、“4R”优化再优化的动态过程,还应该注意到,氮肥过量施用对氮素气态损失的影响也非常大,在当前大气污染以及温室效应愈发严峻的情况下,为了提高氮肥利用率并尽可能的降低各种形态的氮素损失,优化或限制农田施氮量、实施国家及区域氮素调控等实质性措施势在必行。

(责任编辑 李云霞)

The authors have declared that no competing interests exist.