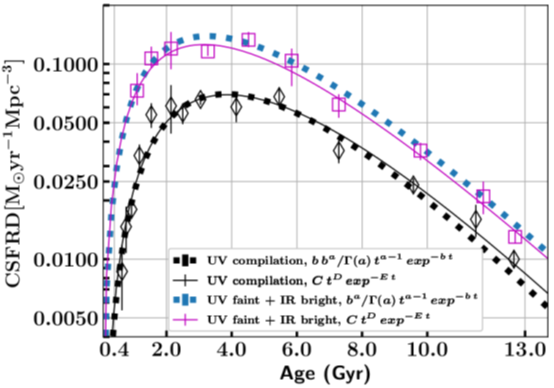

图1 宇宙中恒星形成率的演变符合伽马分布

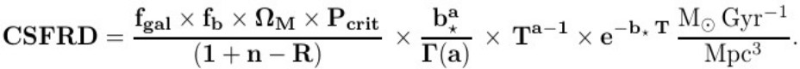

该工作同时还指出,不仅恒星形成率的观测结果存在严重的差异,数值模拟研究中也同样存在严重的问题——包括计算分辨率限制造成的以及模型本身的问题。因此团队决定简化资料及运算过程,而仅使用纸和笔来构建理论模型。该模型通过考虑标准宇宙学的一些基本参量,结合数值模拟结构形成的特征,仅用2个自由参数来同时正确描述恒星形成历史的形状和幅度!这一结果建立了宇宙恒星形成率密度模型研究历史上的一个新标杆——过去几十年里,最著名的恒星形成率密度模型是采用4参数拟合的经验公式,不存在明确的物理驱动。团队的这一成果近期发表于天体物理顶级期刊The Astrophysical Journal。

基于简单假设(如宇宙临界物质密度等)推导的宇宙恒星形成率密度模型

对于该成果,合作者之一上海交通大学的杨小虎教授这样评价:“该工作最大的创新之处是它的物理驱动。以前的SFRD模型是以红移为变量的函数,更多地和宇宙的尺度挂钩,是一个纯经验的拟合公式;而新模型中以宇宙的年龄为变量,与恒星形成相关的气体吸积和消耗时标挂钩,具有很强的物理驱动。”

另一合作者紫金山天文台的郑宪忠研究员这样评价:“该工作让我们对基于不同观测指标获得的恒星形成率密度测量有了更为全面的理解。同时,考虑到星系中的恒星形成包含了众多复杂的物理过程,宇宙中的整体恒星形成率居然可以用仅有2个自由参数的伽玛函数来描述——确实让人惊叹!”

围绕这一主题,研究团队将继续探索它的物理起源及在天体物理研究领域中的应用。

最后,Antonios Katsianis博士总结:“恒星形成是宇宙中最重要的物理过程之一,因此有很多现象还需要我们开展进一步研究和提炼,从而获得更多新发现、获得对我们宇宙更深层次的理解。”

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac11f2