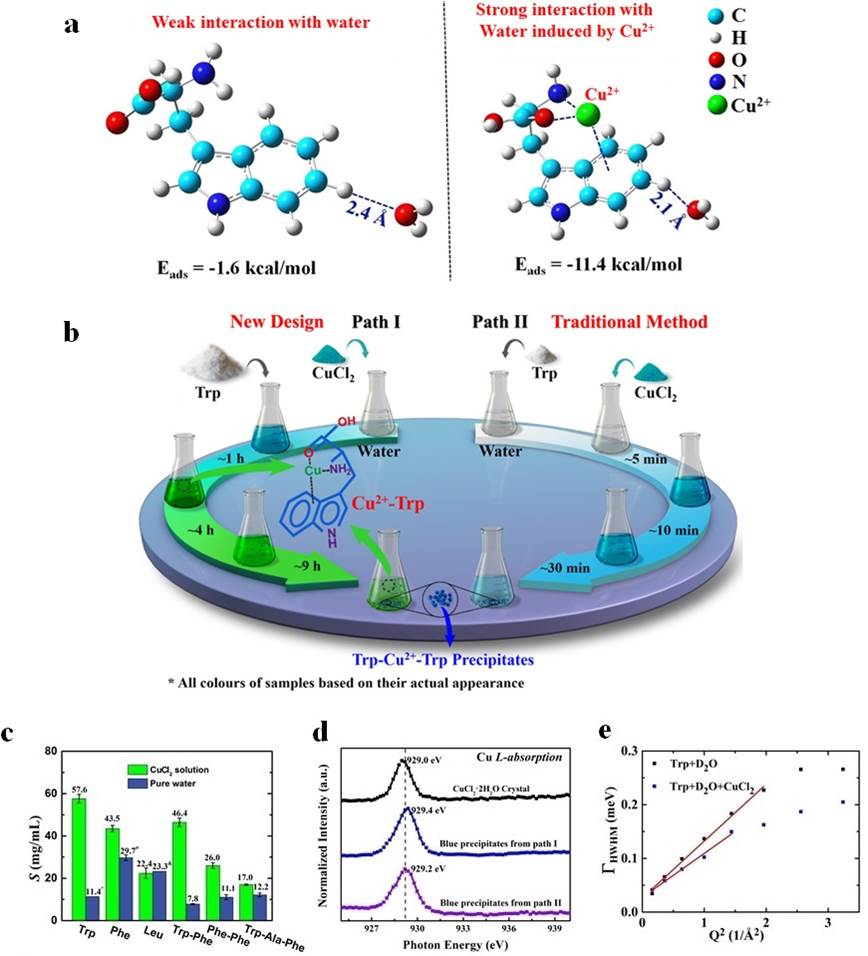

这个工作的最重要贡献在于改变了人们对芳香环氨基酸不溶于金属电解质溶液的传统认识,提出了水环境下金属阳离子与芳香环之间离子-π作用的新机制。金属阳离子与芳香环之间的离子-π作用发现于上世纪八十年代[J. Phys. Chem., 85, 1814 (1981)],而一般认为在水环境中金属阳离子与芳香环之间的作用会明显减小[Science,261,1708 (1993)],这样芳香环氨基酸和金属离子的主要作用是侧链上羧基和氨基与金属离子之间的作用,两个氨基酸中间夹一个金属离子导致络合沉淀(图1);而芳香环通常被认为是疏水基团,所以芳香环氨基酸不溶于水。近年来,方海平研究团队通过理论计算已经说明[Sci. Rep., 3, 034036 (2013); Phys. Rev. Lett., 115, 164502 (2015)],水合金属阳离子与芳香环之间的离子-π作用依然足够强,这导致芳香环氨基酸容易吸附水合离子,显著增加芳香环结构的亲水性,从而增加其溶解度。基于以上基础,该研究团队设计了系列实验,观测到了含芳香环氨基酸和多肽在氯化铜等二价离子溶液中的显著增加。他们进一步用中子散射证实含芳香环氨基酸在氯化铜溶液中水分子亲和力增强,用同步辐射软X射线吸收谱、太赫兹以及红外证实含芳香环氨基酸没有变性,用荧光和紫外证实了其中离子-π作用的存在(图2)。

需要提到的是,传统教科书中络合结晶导致的沉淀中氨基酸和金属离子配比通常是2:1,而该工作的理论计算表明,当一个芳香环氨基酸与一个离子发生非共价键的离子-π作用时,氨基酸表现出亲水特性。基于此,该研究团队设计了与常规路径不一样的实验方案,将氨基酸加入到离子溶液中,使氨基酸周围一般都是金属离子,从而看到芳香环氨基酸在氯化铜等电解质溶液中有明显溶解度的现象。

该发现将唤起人们对电解质溶液中疏水相互作用的重新认识,提供了理解金属离子生理功能和毒性的新观点,有望在理论模拟蛋白折叠、分析蛋白生理条件下的功能、药物分子设计等方面有重要的启迪作用。

该工作由中国科学院上海应用物理研究所水科学与技术研究室、上海光源软X射线谱学显微线站人员,和澳大利亚ANSTO等单位合作完成,得到了中国科学院、国家自然科学基金委、中国科学院北京超算中心、广州超算中心和上海超算中心以及上海光源08U1A线站和澳大利亚ANSTO的共同资助和支持。

图1 氨基酸与铜离子形成配合物结晶

图2 芳香环氨基酸和多肽在电解质溶液中溶解度意想不到的显著增加