基于目前含氟电解液添加剂和表面氟化策略面临的问题,中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队提出了一种“非消耗性”和“可流动性”氟化界面的新概念,通过将一种全氟聚醚(PFPE)油滴分散到电极表面,以调控锂离子沉积行为和稳定锂金属负极。与通常分散在电解液并在循环过程中被消耗的添加剂不同,该油滴可作为液体聚合物界面改性剂,与锂负极和电解液接触均不具有反应性(非消耗性),从而可在不降级锂离子扩散率的条件下,持久地保护锂负极,免于其与电解液发生副反应,减少锂盐的损耗。相关研究成果发表在Energy & Environmental Science上。

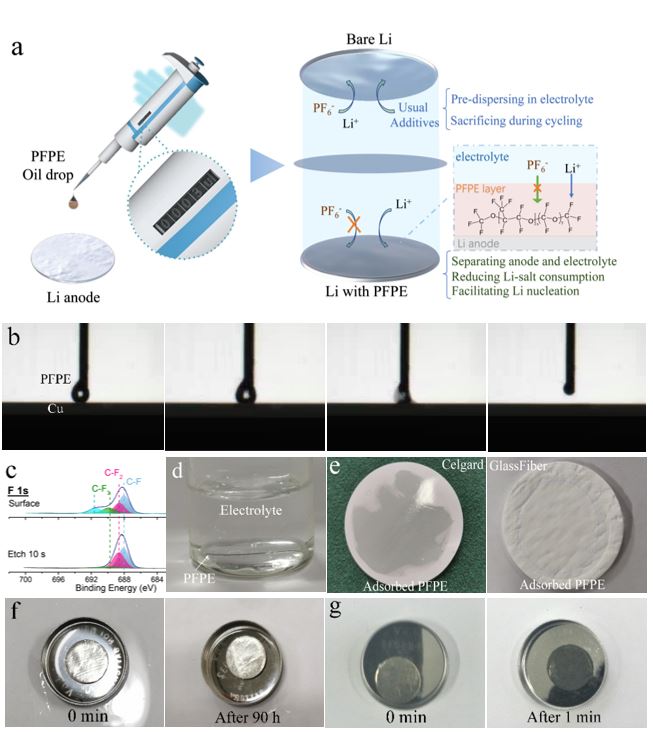

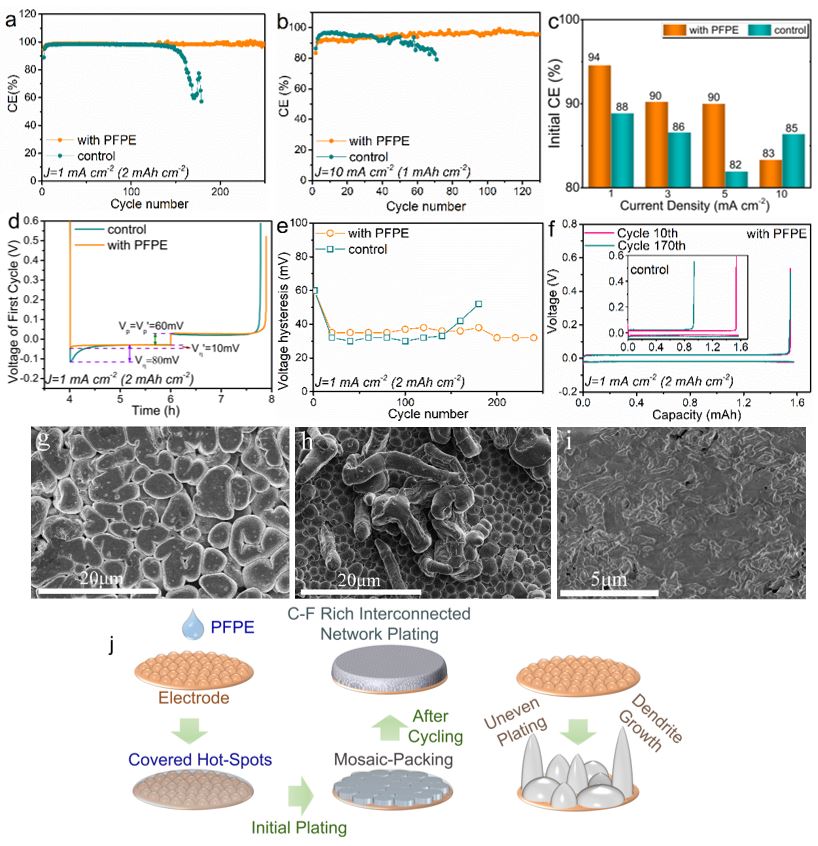

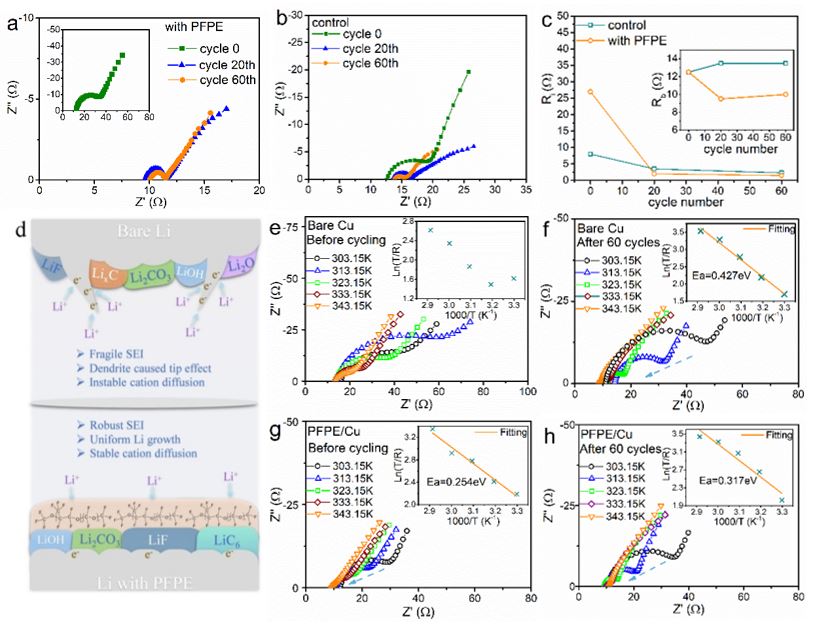

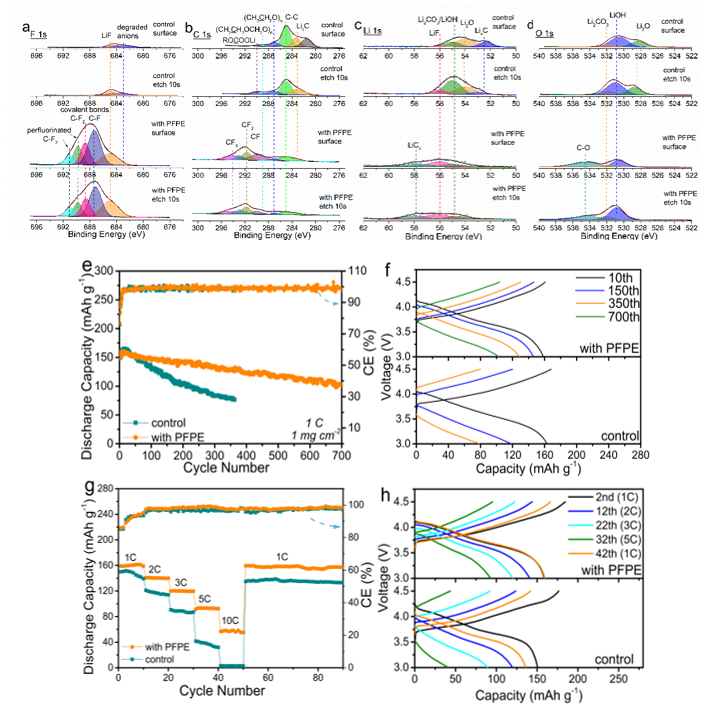

该富含C-F基团的PFPE((CF(CF3)CF2O)x(CF2O)y)具有极性、低摩擦系数、良好润滑性、低表面能和高化学惰性等特点,可实现油滴对锂金属的“动态”分层铺设保护,并作为异相成核位点,可显著降低锂镀层的成核过电势(10mV,1mAcm-2)。该种油滴的低表面能有利于C-F结构单元在锂负极表面的分散吸附,以及抑制随后电沉积过程中的锂枝晶生长,由于其出色的可铺展性,极少量的PFPE油滴即可产生显著的稳定锂负极形变的效果。鉴于氟化油滴的优异流动性和惰性,它很容易填充到金属电极表面凹低处以覆盖不平坦的锂-电解质界面,实现锂沉积过程中电极表面“热点”(hot-spots)区域的动态愈合,这一填充行为不降级锂离子渗透性和锂成核动力学。在电化学过程中,PFPE中间层可以很好地分隔电解液和锂负极,能够灵活变形以适应锂的沉积形态,从而为新形成的SEI提供进一步保护。在SEI表面修饰富含C-F的官能团有利于提高其LUMO能级,在电场作用下,锂表面附近的PFPE分支的边缘区域可碎裂以促进C-F和Li-F成分的界面富集,增强SEI的结构稳健性和电化学稳定性,从而有利于锂电镀层的致密化(从马赛克铺砖堆叠到无枝晶的紧密互连的网络织构)。这一氟化流体策略有助于显著提高NMC811/Li等全电池的循环寿命(超过700个循环)和倍率性能(高达10C)。该研究通过使用不混溶的氟化液体中间层作为永久性调节剂,为实现高性能锂金属电池提供了一条新途径。

该研究成果的第一作者为上海硅酸盐所在读博士生杨启凡,相关研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助和支持。

相关链接:https://doi.org/10.1039/D0EE03952G

图1. PFPE油滴策略说明,及其润湿性和稳定性实验

图2. 锂铜非对称电池的电化学性能、锂在铜表面的沉积形貌和沉积演化

图3. 基于电化学阻抗的界面分析

图4. 界面层组分的XPS分析和NMC811电池性能