人物造型语言研究

开课院系:造型学院雕塑系

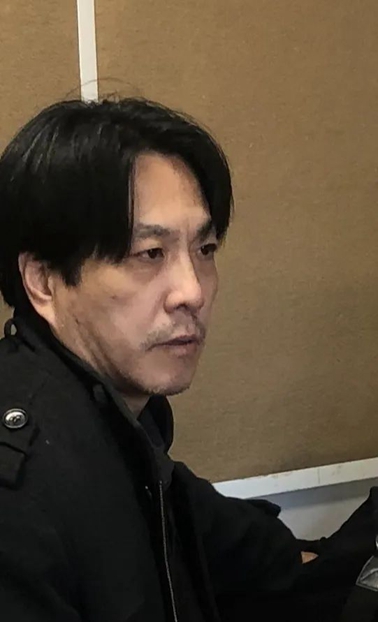

任课教师:陈科

课程助理:杜英奇

开课时间:2020年2月24日——4月7日

授课对象:雕塑系第二工作室四年级

丨课程内容

“人物造型语言研究”是中央美术学院雕塑系第二工作室四年级的重要课程之一,因为四年级的同学即将面临毕业创作,这门课程的主要目的就是希望帮助学生进入创作状态和研究状态。

与以往不同,“人物造型语言研究”课程是从课堂写生出发的创作型课程,随着课堂的阵地转向云端,我们不得不改变以往的课堂写生方式,这次课程,我们在家进行“在地性”创作。本课程中,五位同学身处各地,坐标最北的位于辽宁抚顺,最南的在湖南郴州,每周的星期一和星期五是我们在云端集中上课的时间,它渐渐成为每个人的“生物钟”,规划着我们这段“云上的日子”。在这六周的时间里,大家的状态也经历了从开始的“不知所措”到后来的“游刃有余”,在不断遇到问题并解决问题的过程中,逐渐找到并进入一种更为自由的创作状态。

本次课程由创作和论文写作两部分构成,要求同学们收集并整理雕塑人物造型资料,完成多组件的造型构图创作,对造型的形式风格特点进行较深入的研究探索,并选择一个时期或地域的造型艺术,梳理造型语言,研究造型语言的形成与特点,与自己的实践相结合进行整理,完成两千字左右的论文写作。

《人物造型语言研究》课堂实录

丨学生感想&创作

陈璐

坐标:河北秦皇岛

初次接触“云端课堂”,不同于在工作室环境下的上课形式,遇到了工具、材料不足,工作环境受限等问题。课程的第一周是要我们打破在工作室时单纯人体写生课程模式中易产生的“惰性”思维,学会去观察生活,并用手边可用的材料去主动自由创作,我选择了花园土、石膏为主要材料,最初的创作方案借以《桃花源记》表达理想世界与现实世界的碰撞。生活中难以触及到的愿望是那片桃源,自己便是寻找问题答案的渔夫。我把它们的“遇见”以“盒子”为载体语言去表达。《桃花源记》是以石膏小稿来呈现的,并计划放大到一米五左右,老师考虑到我的工作环境等限制的问题,建议我以此尺度和主题先多做尝试,可以当多为寻找毕业创作思路的一种初步构思,于是对模具的尝试为我打开了一扇新世界的大门,并由此进行了“盒子系列的探索”。

第一个方案尝试借以负形空间的石膏外盒与泥土的组合方式来表现两个世界,并借鉴了临漳邺城的“龙树背龛”和埃及人形石棺的造型特点;第二个方案《空谷回音》用相同的创作方法塑造山形,并围绕山的负形空间在内部塑造了身体局部造型,山顶上以卧躺附耳倾听的人为“云”。以上两组于我而言虽是新的创作方式,但是“模仿痕迹”较重,“离开”经典还能否形成自己的“语言”是我所面临的问题。后面的方案中,石膏与树枝的结合使我向突破“模式”迈进了一步。《空山鸟语》对“树形盒子”的再创造,金箔、树枝、石膏和土的结合让原本无生命的石膏空壳有了“生机”,开始注重“盒子”内部的关系,于是创作了《鸟笼》。它不仅是对现阶段生活“自由”的渴望,也是我对冲破“模式思维”的希冀。为了解决空间问题,以脸盆为模具将树围城环形突破单面空间的局限性,后来又借以花盆造型做了《钟》;《山门》利用了随意组合拼接的方式来构成,“山盒”以加法塑、门以减法刻,并依山形错落摆放,与草图中的对称形式完全不同却产生了一种新的空间效果。《种子》系列后更注重对石膏模具的处理,并且逐渐体会到器物里微妙的造型美感。

过程由最初的被动借鉴逐渐转变为主动创造。老师们的意见为我提供了许多新的想法。尝试多种材料的结合,中间出现了许多意外的结果,比如嵌在“理想世界”石膏盒子里的枯桃枝真的发芽开出桃花,彷佛给今年“阴郁笼罩”的三月一个生命的希望,于是创作了《种子》系列。课程后期心态有所改变,最后一周的创作基本脱离提前的草图构思,有时即兴发挥会带来新的思路。试着学会与材料相处,慢慢了解材料特性,这种不局限于工作室的“放养”状态锻炼了观察周遭事物的敏感性,并越来越主动的去研究如何处理造型是此次课程给我带来的最大收获。

最终作品

石隆毅

坐标:辽宁抚顺

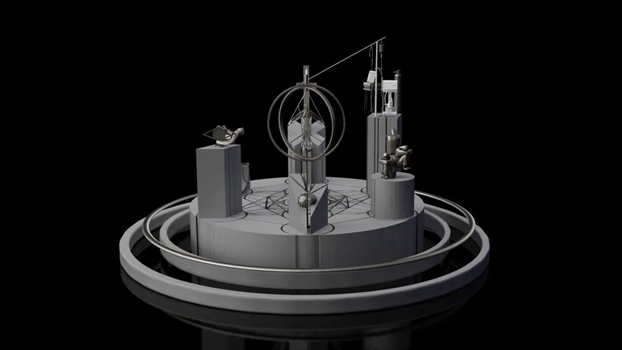

本次课程由于疫情以这样的课堂形式进行,因为各种现实中的限制,便想到了可以用平时擅长的数字3D软件进行创作。结合当下的疫情,每天都有各种正面和负面的新闻,疾病面前人性百态尽显无遗,由此引发了我对于时间,生命和人性的一些思考。

在初期的创作中,思路依然还是在被传统的泥塑思路束缚着,在用软件重复泥塑的工作,只是运用了一些基本的软件的复制处理。后来在老师们的启发下开始尝试探索数字语言不同于传统的空间形式。

在第二阶段的创作中,我更加注重作品的内在,又要注重作品在虚拟空间中的美感。我结合了一些图腾文化,运用软件便捷的做出一些负空间的效果,创作了这个币型的浮雕。虽然在内容上有所丰富,但是感觉依然没有突破泥塑的思维。

在第三阶段,得益于软件创作的优势,我把之前的创作进行了拆解,并加入一些新的灵感和元素,在虚拟空间中放开想象力,尝试不同的空间摆放。《灰色八音盒》的创作可以说大部分是创作过程中即兴的想法,软件启发了我的创作思维。在最后我学习了一些动画制作方面的技巧,把作品制作了动画展示。

在这次学习中突破了我模仿泥塑的思维惯性,在这个过程中我更加认识到了数字语言的特性与魅力,收获到了与在学校学习截然不同的经验与思路。在老师们的启发下试着与软件交流,体会到它的不同,发现虚拟空间中更多的可能,给予了我新的创作思维,是我在这次课程中最宝贵的收获。

最终作品

张明

坐标:山东泰安

今年的开篇没想过在这样的局势里,与同学在老师的指导下,在各自所处的不同环境中进行课堂学习与创作。“云课堂”改变了以往课堂的泥塑训练,材料的更替也带来了更多的意外与可能。没有了课堂的写生,受疫情的限制,几乎与外界断绝了联系,以往熟悉的工具也没有了,留下的都是老家的农业工具和空旷的大自然。为了摆脱以往的课上作业形式,我几乎每天都在山地游走,企图通过自然环境来突破这次的创作可能。

姥姥家地处泰山余脉,耕地为主,却砂石众多,土壤贫瘠,某种精神的信仰成为“庄稼人”寻求的的可能,所以我想到了第一件作品《仙人掌》。

在创作中石块的搬运成了我最大的困扰,不同的高低地形,要寻找各种石材,因为天气的影响在创作中也有不小难度。不断跟老师探讨,寻求更好的作品塑造方式。最终效果也是满意,经验也积攒了很多,甚至有些可以影响到下一步的毕业创作。

第二件作品是对第一件作品的延伸,用第一件作品的思考模式,还是考虑到自然的素材与环境的联系,从从环境中来,到环境中去,成为创作的前提。通过对地面的画型、挖掘、夯实进行创作,建立起与整个环境气场的微妙关系,以及与精神层面的关系。

最终作品

许飞翔

坐标:湖南郴州

疫情期间,我们上了一次不同的网络课,从学校的写生课一下跳入式的进入云端网络课,一开始是盲目和不知所措,思考的方式还是与往日写生模仿一样的思维模式,在网络课期间通过老师的指导和交流,慢慢开始去寻找材料的特性,从自身兴趣出发进行创作尝试,通过老师的引导,到后期逐渐转换思维方式,以一种主动研究、认识材料的特性的方式去思考问题,去构建从材料出发的造型语言,进行创作尝试。此次云端网络课程很好的锻炼了自己的创作思维方式,创作过程也是从传统思维一点点转变为主动研究材质特性的创作方式,期间受益匪浅。

在我的创作过程中有三个思路的转变:

一开始是以不知所措的具象思维方式思考,草图、材料的思考都是从拘谨的思维模式中进入的。

通过老师们的指导,开始去寻找一种材料入手,动手实际操作,从感兴趣的点切入开始一点点去尝试创作。

最终确定用竹子去进行探索其特性与其本身性情进行造型语言的创作尝试,从而一步一步进行深入探索。

虽然疫情原因导致我们在家上网络课程,但是网络课程与学校写生课的区别让我收获了很多,从在学校写生模仿的思维方式转变到从身边的材质特性出发主动研究认识从而从中探索造型语言的呈现,通过老师们的耐心指导和交流让我从中受益匪浅,最后在这次课程中非常感谢陈老师和杜老师的辛勤付出以及同学们相互思辩所激发的创作热情!

最终作品

王友杰

坐标:安徽芜湖

对我来说,这次网络课堂最大的困难在于如何摆脱课堂人体写生的“模仿”的状态,进入到主动利用各种材料进行造型语言“研究”的状态,这也是一直困扰我的地方。但是最后还是在老师的引导下往前做了一些尝试。

这次作业以普通纸板为材料,做的并不好,过程中遇到很多问题。一开始方案想法来源于熊秉明的《鲁迅像》纸板小稿,然后随着制作过程的深入,思路也不断改变。

最初的几周状态并不好,一直是想用纸板通过“模仿”形象进行创作,于是做了“手与脚”的局部以及人体“殉道者”的形象。

在与老师沟通之后指出了问题,仍然是在“模仿”形象,没有发挥材料特性。需要摆脱平面剪影化,突破边界与空间。之后,尝试打破空间做了“女人体”以及“羊头”等动物。但尺寸太小了,还是在模仿形象,需要放弃形象限制,尝试往“立体”的感觉里走。

尺寸做的大了一些,尝试往“立体”的感觉里走。做了“夏娃”,但还是受形象的限制。老师建议我放开做,可以利用剪剩下的纸板随意拼贴,另外尺寸要放大。

最后决定放弃形象,采用直接做法,随机拼贴。尺寸放开,尽量往大里做。在制作过程中并没有明确的形象目标,形象也在随时变化,随着不断的折叠拼贴,结果随机呈现一个“人脸”的形象,在原先基础上继续做下去做一些局部的增减,最终固定下来一个“低头的人脸”形象,并非一开始就固定的形象,空间上也相对丰富一些了,最后的作业算是往前做出了一些尝试。同时老师又给了一些建议需要再注意各部分的大小比例、角度等以及尝试与各种材料比如木头、布等结合着做。总之还是需要放开了多做才有可能有突破。

最终作品

丨论文写作&学生作业

陈璐:《论四川汉画像砖的“写意性”运用》

石隆毅:《超越现实的虚拟——数字雕塑表现实践与语言探究》

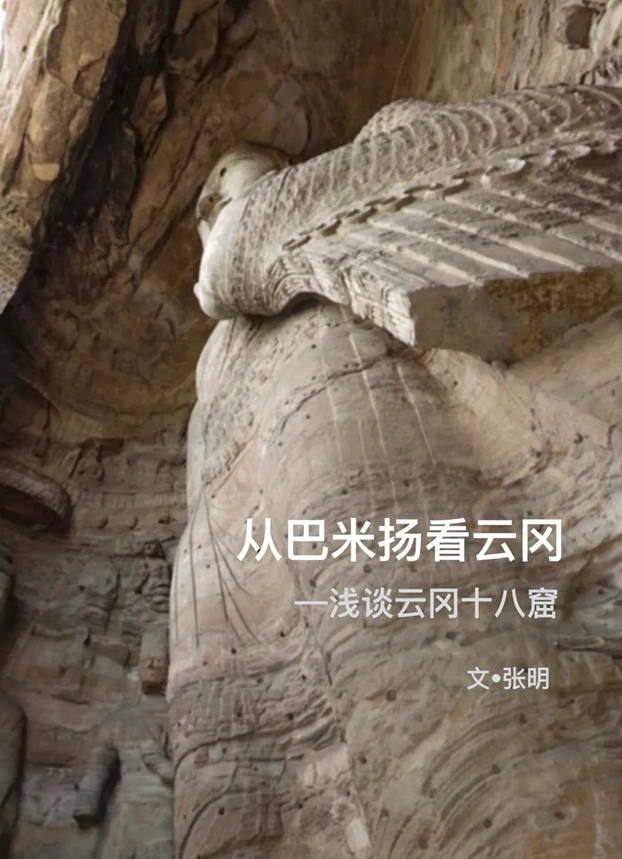

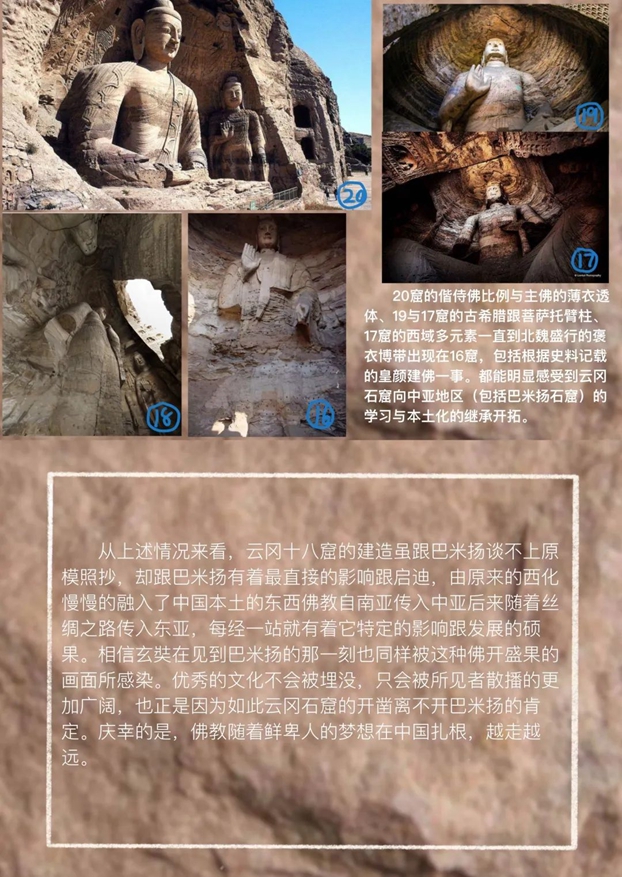

张明:《从巴米扬看云冈——浅谈云冈十八窟》

许飞翔:《阙·像——高颐阙与太室阙比较为例浅析阙的构建因素》

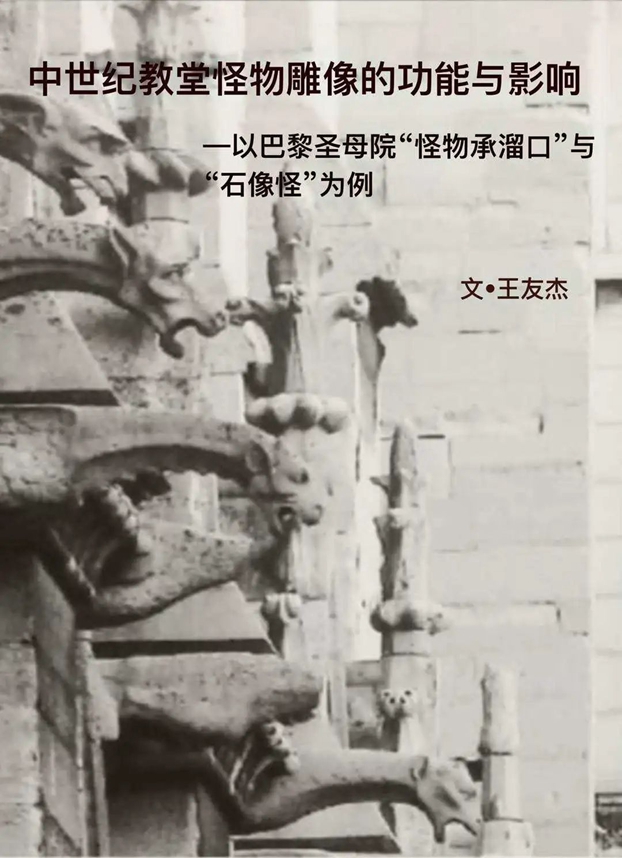

王友杰:《中世纪教堂怪物雕像的功能与影响——以巴黎圣母院“怪物承溜口”与“石像怪”为例》

丨任课教师感悟

回想以前在工作室上课的状态,学生们每天按部就班地到泥塑前“打卡”,长时间面对同一个模特,同一件雕塑,的确容易产生心理上的疲惫感,创作中的新鲜感也容易被消磨,甚至形成一种惰性,形成对模特的依赖,最终导致在面对创作时动力不足。

疫情让我们难以返回条件优越的工作室,被“关”在家里的学生好像失去了创作的条件,即使早早调整了教案,但心里还是没底。学生们必须重新审视自己所在的环境以及身边的人和物,“被迫”在一个“陌生”的工作环境中学会独立思考。好在,疫情没有禁锢学生们思维的“脚步”,他们在楼下的花园里,在村落的田野、竹林里,在电脑软件的虚拟世界里,在还没有来得及扔掉的快递盒子里,找到了属于他们每个人创作的乐园。在这些曾经并没有留意的地方发现了材料以及造型的另一种维度,而这个维度恰好又是以往工作室教学中所缺失的。学生们开始尝试自己解开嵌套在思维中“模仿”的枷锁,学会了你我之间的交流,这是这门课程中大家最大的收获。

我们的课程大致经历了三个阶段,方案构想、实践探索、深化完善。六周的时间里,每个同学都经历了一次完整的创作过程。但是这个创作过程还是非常“坎坷”的,每个人都会遇到各种各样的问题以及内心的挣扎,不过在每周定时的“云端课堂”中老师和同学之间还可以进行一对一的交流,同学们在创作过程中内心的某些纠结也在相互交流的过程中被适时化解。虽然六周的课程已经结束了,但大家好像还没“过瘾”,所以每个人的创作还在持续进行中,学生们被激发的潜能,超越了我们的想象。老师和同学们一起共享这样一段特殊的创作经历,会成为我们每个人创作心路中的一笔财富,当疫情真正过去的那一天,也许我们会怀念这段时光,但我们更应该感谢这段时光,因为这是学生们真正开始独立思考,寻求自由创作的起点。

——陈科

杜英奇张明石隆毅/素材提供

宣传部孙文/整理

宣传部宋曼青/编

2020年4月24日