生长型在酵母态和菌丝态之间转变的现象在真菌中较为普遍,但是在地衣型真菌中仅发现放射盘石耳有此现象。本研究以放射盘石耳为研究材料,发现营养胁迫和渗透压胁迫可以导致该菌从酵母态转变成假菌丝态;与其共生藻接触也可以激发假菌丝的产生。添加外源cAMP及IBMX(促进细胞内cAMP积累)可以诱导该菌发生明显的组织分化,揭示cAMP信号传导在调控形态转变的重要作用。

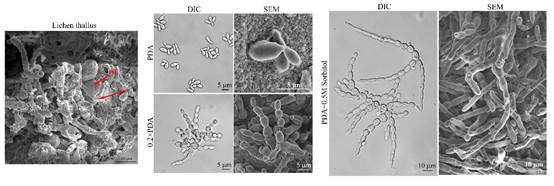

图1.地衣体内菌丝及藻细胞状态,分离培养酵母态共生菌及诱导条件下假菌丝状态

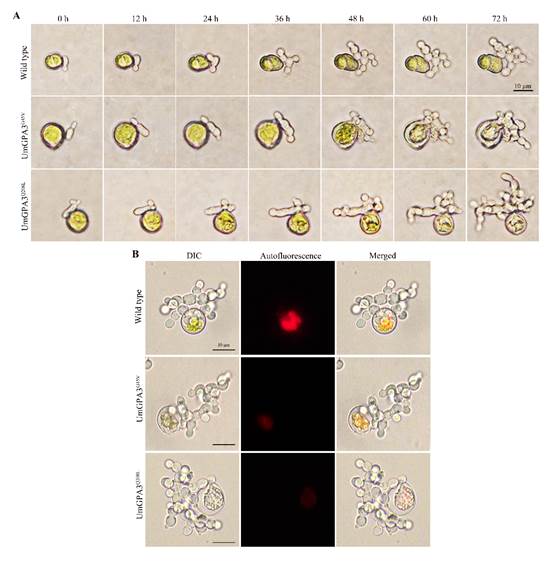

为了进一步验证调控机制,本研究将该菌编码Gα亚基的Gpa3基因敲除,Gpa3敲除菌株在胁迫及共生藻的诱导条件下均不能产生假菌丝。而在添加IBMX条件下可以恢复产生假菌丝的表型,说明Gpa3基因位于cAMP信号上游并调控cAMP信号通路。显性激活GPA3蛋白(GPA3Q208L)的突变菌株在诱导条件下显示出更多的假菌丝分枝,但是在与共生藻接触时不能维持稳定的共生状态,导致30%的藻细胞死亡。结果揭示Gpa3基因及cAMP信号传导在调控共生平衡方面的重要作用。

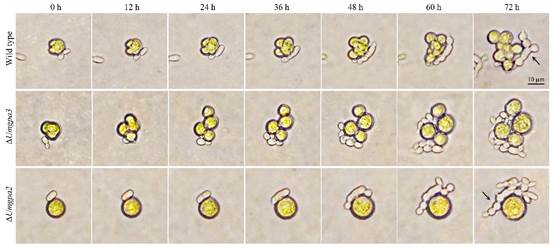

图2.野生型和Gpa3敲除菌株与共生藻共同培养

图3.显性激活GPA3蛋白不能维持稳定共生状态

本研究是首次真正意义上的对地衣型真菌基因进行的功能研究,填补了地衣共生机制研究的空白,为地衣菌藻体外人工重建研究奠定了重要基础。本研究被审稿人评价为“地衣共生领域一项革命性的工作”,由此改变了地衣领域的“游戏规则”。本项工作由中国科学院微生物研究所魏江春院士与美国普渡大学Jin-Rong Xu教授共同指导。相关成果已在Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)杂志在线发表,题为“Coregulation of dimorphism and symbiosis by cyclic AMP signaling in the lichenized fungusUmbilicaria muhlenbergii”。中国科学院微生物研究所助理研究员王延延为论文第一作者,普渡大学的Jin-Rong Xu教授为论文的通讯作者。魏江春课题组的魏鑫丽项目研究员及Jin-Rong Xu团队的卞祝筠博士生也参与该研究并作出重要贡献。本研究得到了国家自然科学基金、国家留学基金委及普渡研究生基金的资助。

论文地址:https://www.pnas.org/content/early/2020/08/31/2005109117