,*, 郜帅

,*, 郜帅 ,*北京交通大学电子信息工程学院,北京 100044

,*北京交通大学电子信息工程学院,北京 100044Thoughts on Coexistence and Integration of Multi-Dimensional Cyberspace

Hou Xindi ,*, Gao Shuai

,*, Gao Shuai ,*Beijing Jiaotong University, School of Electronic and Information Engineering, Beijing 100044, China

,*Beijing Jiaotong University, School of Electronic and Information Engineering, Beijing 100044, China通讯作者: 侯心迪(E-mail:19111019@bjtu.edu.cn);郜帅(E-mail:shgao@bjtu.edu.cn)

收稿日期:2020-03-31网络出版日期:2020-06-20

| 基金资助: |

Received:2020-03-31Online:2020-06-20

作者简介 About authors

侯心迪,北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室,博士研究生。目前主要研究方向为未来互联网网络架构、网络标识融合等。

本文主要承担智慧融合网络各阶段分类和互通方案的研究和设计工作。

Hou Xindi is a doctoral candidate of the National Engineering Laboratory for Next Generation Internet Technologies at Beijing Jiaotong University. His currently research interests include “Future network architecture” and “Network identifier integration” etc.

In this paper, he is mainly responsible for the phased classification and the communication scheme of the smart integrated network.

E-mail:

郜帅,北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室,教授,博士生导师,目前主要研究方向为未来互联网技术、网络安全技术等。

本文主要承担智慧融合网络架构设计和核心技术指导工作。

Gao Shuai is a professor and doctoral supervisor of the National Engineering Laboratory for Next Generation Internet Technologies at Beijing Jiaotong University. His currently research interests include “Future Internet technology” and “Network security” etc.

In this paper, he is mainly responsible for the architecture design and core technical guidance of smart integrated network.

E-mail:

摘要

【目的】以多元网络空间共存融合的思想为主线,为未来互联网架构创新探索了可能的方向。【方法】本文以多元网络标识空间的共存、多元网络形态间的互通协同、多元化服务样式的兼容和扩展为出发点,概述了未来互联网模式应具有的特征,分析了其关键技术和难点,提出了相应的设计目标和理论框架。【结果】探讨了在多元网络空间共存融合的理论基础下,未来互联网的基础架构和核心机理,提出了智慧融合网络架构,为互联网技术创新与突破提出了新思路。【结论】多元网络空间共存融合的网络设计顺应未来互联网技术的发展趋势,其实际部署方式以及性能评估仍需进一步讨论和研究。

关键词:

Abstract

[Objective] Explore the possible innovation directions for future Internet architecture based on the idea of coexistence and integration of multi-dimensional cyberspace. [Methods] On the basis of the coexistence of multi-identifier, the interaction and cooperation between polymorphic networks, and the compatibility and expansibility of diversified service styles, this paper summarizes several features the Internet should have in the future and analyzes the key technologies as well as their difficulties, after which the corresponding goals and theoretical framework are put forward. [Results] By discussing the basic architecture and the core mechanism of the future Internet under the theory of coexistence and integration of multi-dimensional cyberspace, the architecture of smart integrated networking is proposed, which would be considered as a new idea for innovation and breakthrough of Internet technologies. [Conclusions] Despite the proposed design of coexistence and integration of multi-dimensional cyberspace conforms to the developing trend of Internet technology, its actual deployment as well as the performance evaluation still needs further discussion and study.

Keywords:

PDF (7921KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

侯心迪, 郜帅. 多元网络空间共存融合的思考和探索. 数据与计算发展前沿[J], 2020, 2(3): 45-54 doi:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.03.004

Hou Xindi, Gao Shuai.

引言

近年来,互联网相关技术的飞速进步催生了众多诸如5G、云存储、边缘计算、人工智能等技术的相继出现,使互联网的发展迎来了一段黄金时期[1]。随着国内外对基础网络设备和多元网络服务的深入研究,网络“提供服务的能力”已得到充分发展。然而,互联网的迅速普及和多样化的应用场景对网络服务承载能力提出了更严格的要求,互联网低下的“服务效率”未能支撑新兴服务发挥出其应有的能力。

现阶段的网络基础架构和工作模式已在全球范围大规模部署和应用,由此构建的技术体系根深蒂固,其创新模式和研究思路具有排他性,不利于网络空间新体系和新模式的应用与推广,存在网络结构僵化、承载单一、未知威胁难以抑制等基础性问题[2,3]。无法提供高质量、高效能、安全可靠的服务保障,对扩展性、移动性、自演进性等能力的支持较差,难以动态灵活地调度有限的资源来满足泛在网络的各场景下用户对多元化、个性化、智慧化等高需求的用网体验[4,5]。

因此,解除“网络提供服务的效率瓶颈”成为互联网当前亟待解决的核心问题。本文以多元网络空间共存融合为出发点,提出了智慧融合网络的思想,并对其关键技术及核心机理进行介绍。

1 相关工作

1.1 新型互联网体系研究进展

为突破上述互联网服务效率瓶颈,进一步促进互联网技术进步,世界各国均已在新型互联网领域开展基础架构研究以及关键技术开发工作[6,7]。国外方面,美国先后启动了诸如GENI、FIND、FIA、FIA-NP等计划。2015年美国陆军提出WIN-T“战术信息网络计划”,进一步强调了互联网在军事领域的重要战略地位。2016年,美国实施NITRD“网络和信息技术研发计划”,该计划将大容量计算基础设施、机器人与智能系统、大规模数据管理与分析、软件设计与生产、网络安全与信息保障等领域列为研发重点。2018年9月20日,美国白宫发布《国家信息网络战略》,概述了美国网络的4项支柱、10项目标与42项优先行动。日本启动了NWGN、JGN2+、U-Japan等战略计划,着眼于建设泛在物联网设施和服务,并在之后提出《科学技术创新综合战略2016》,通过广泛部署人工智能技术以完成超智能社会的建设。

同样,欧盟也将发展重点聚焦在了信息网络领域,以保持其科技和产业在国际上的竞争优势,其先后启动并资助了FIRE(未来互联网研究与实验)和FIRE(in Call 8)、FIRE (in Call 10)等累计超过400余项的相关研究项目,并于2016年发布H2020(地平线计划)、H2020-SEC(网络安全)、H2020-FI(未来互联网)计划[8,9],进一步加大对互联网发展的投入。国际电信联盟于2018年成立Network 2030焦点组(Focus Group on Technologies for Network 2030),着眼于探索2030年以后的互联网架构、体系和技术的发展方向。

国内方面,我国同样对未来互联网技术给予了高度关注,明确将“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施”列为重要任务,并先后启动了“CNGI”中国下一代互联网示范工程计划、国家“863”计划、“973”计划、CENI、“互联网+”、“未来网络试验设施”等战略计划和重点研发项目,以进一步促进新型网络基础设施的研究与开发。

不仅如此,国内学术界和企业领域也对未来网络架构进行了探索,AT&T运营商提出的Domain2.0 网络转型计划和Vision 2020计划,通过软件定义网络(Software-Defined Networking,SDN)、网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)等技术将网络基础设施从“以硬件为中心”转为“以软件为中心”,并基于云技术,构建了开放式的网络。验证了软件定义转发、软件定义互联、软件定义硬件等理念的可行性,从而实现对网络拓扑、协议和接口等方面的多元化可定义。

1.2 网络融合研究进展

虽然未来互联网技术是世界各国关注的一大焦点,但如今基于IP的互联网已在全球范围大规模成功部署,其统治地位极其牢固,任何改变其体系和工作机制的尝试都很难成功。IP互联网其单一的寻址路由机制在服务效率、安全性、移动性等方面存在不足,网络能力简单而薄弱。而随着网络业务种类的不断丰富,业务对网络的需求逐渐严格,IP有限和确定的服务能力逐渐显得无力,无法满足丰富多样的上下层功能。在国外的研究团队中,Clark等人提出的网络“知识平面”概念[10],旨在构建一套认知系统,并通过人工智能技术,实现网络的自配置、自修复和自适应。Mestres等人提出了“知识定义网络”的概念[11],即使用机器学习算法,通过对网络状态进行分析和决策,进而优化网络配置,提高网络性能。文献[12]提出了一种协议无关的数据平面编程语言P4(Programming Protocol-Independent Packet Processors),通过分离控制平面和数据平面,网络管理员可对网络资源和网络设备行为进行灵活调度和管理,基于功能可编程的方法实现了网络可扩展和自演化能力。James McCauley等人于2019年在SIGCOMM上提出了Trosky网络架构[13],基于在网络层之上构建3.5层的overlay思想,力求使网络更好的兼容以内容标识为中心的网络,增强网络的可扩展性和进化性。

国内方面,我国邬江兴院士团队提出了多边共管的多模态网络架构[14],即去中心化管理、各方参与、多边共管、平等开放的异构多模态新型网络架构,为解决网络服务效率和广义顽健控制问题开辟了一条新途径。我国张宏科教授的团队提出了智慧标识网络体系架构[15],该架构详细分析了现阶段导致互联网服务效能低下的网络的“三重绑定”特性,并创造性地提出了“三层两域”架构进行“三重解耦”,为未来互联网的发展提供了新思路。

1.3 研究现状总结分析

从上述国内外现状分析可以看出,近年来逐渐出现了以内容标识[16]、地理空间标识[17]、身份标识[18]等为中心的新型标识、寻址和路由技术,并在一些网络场景中得到初步部署和应用,其良好性能和效果得到了肯定。然而现有互联网统治地位极其牢固,任何改变其体系和工作机制的尝试都很难成功。例如,对于信息中心网络(Information Centric Networking,ICN)而言,诸如命名数据网络(Named Data Networking,NDN),虽然该类型的网络在网络内生安全性、数据获取效率等方面具有良好的性能,但是网络模式由“以地址为中心”变为“以内容为中心”,对其的推广和部署成本很高,目前只能在边缘网络进行部署尝试。针对标识网络而言,对互联网“三重绑定”特性进行“三重解耦”的思想,但是在核心网络推广较为困难,目前在专网进行部署尝试。即便是针对IP网络技术的升级换代,如IPv6技术,由于其前向不兼容的特性,导致软件的升级和硬件的更换成本较高,推广难度很大。

可以看出,既有网络体系创新模式和研究思路具有排他性,不利于网络空间新体系和新技术的演进、变革与推广。因此,本文从未来网络架构的持续演进能力的角度出发,采用控制与转发分离技术将基于各类标识空间的多元寻址与路由机制协调配合、自然相融,支持多元网络标识空间的共存与融合和多域异构网络的互联互通,从而在根本上突破传统IP网络单一承载的瓶颈,保障互联网的开放性、可扩展性、自演进性,支持网络形态按需切换、多域协同、共治共管等能力,通过多元化服务样式的兼容,以实现网络的功能、性能、效能、安全等“服务效能”的提升,并以此为基础提出了一种标识空间多元化、网络异构多样化、服务应用可扩展的智慧融合网络架构,为互联网技术创新与突破探索了可能途径,供广大科研人员参考。

2 设计目标、理念和框架

2.1 设计目标

多元网络空间的共存融合涉及以下关键技术:异构标识共管共治技术、多元标识寻址与路由机制互通技术、分层划域网络协同控制技术。其技术难点在于如何突破传统研究思路,克服多元网络空间的异构特性,设计多元网络共存寻址和协同路由机制,并针对多形态网络在资源感知适配方面的特色需求,设计大规模智慧融合网络协同控制机制,实现异构标识空间的高效协同。因此,本文从“智慧融合”入手,以按需满足网络与用户的智慧能力需求、支持多样化异构网络空间的共存与融合、考虑未来网络架构的持续演进能力为目的,提出以下几点设计目标:(1)多元标识空间的融合与共存:网络存在多种标识空间,包含“IP标识”、“内容标识”、“身份标识”、“地理空间标识”等标识方式;支持多种标识空间的转换和互译,该过程应包括网络协议上的转换和网络工作逻辑上的转换;支持多种标识网络之间的路由和寻址方式的共存;网络中应存在负责统一管理标识空间的管理中心,对网络标识进行统一管理,同时应具备软件可定义能力,从而对未来可能出现的新的标识空间提供注册、解析和互译等操作,提高网络的演进性和可扩展性。

(2)多域协同、共管共治:网络中存在“自治域”模式,每个自治域所支持的标识空间,所采用的寻址方式、路由机制不尽相同。各网络域之间应采取域内分层、域间协同的网络工作方式,支持大规模异构网络协同和细粒度资源调度控制。网络中应存在控制器集群,对多元网络标识空间进行匹配映射和统一管理,各个自治域网络的控制器之间通过东西向接口进行互通,实现域间信息和资源的共享,协同完成标识的注册和互译、路由的选定或设备的管理配置等功能。

(3)网络服务模式智慧切换:网络应支持多元化接入手段的选择和切换以及多元化服务样式的兼容和扩展,即网络应存在多种接入和访问方式,如4G、5G、Wifi、卫星网络、光纤网络、宽带网络等,并支持基于不同标识空间的各类服务,如HTTP、FTP、NDN-Mail、NDN数据获取、实时视频传输业务等;网络可动态地、细粒度地感知用户对业务质量的需求,并相应的对网元设备进行配置和调整,主动或被动地切换网络服务模式,如采用何种标识空间、路由策略、域间协同方式等。

2.2 设计理念和框架

传统的互联网,用户迁就于单一的网络形态,受限于有限的网络服务模式和低下的服务效率,网络内生问题无法从根本上得到解决。而随着用户数量的与日俱增,用户对服务质量的要求不断严格,未来互联网应具有形态多样、架构开放的特点,并且支持多样化网络形态和服务模式任选,具备一定的自演进能力,因此,对未来互联网架构的设计理念包含以下几点:(1)兼容性:网络采用开放式软件定义架构,通过Openflow、P4等SDN技术保障网络全维可定义、网络功能可编程,实现各形态网络的共存和互通,并对既有网络应用和服务模式前向兼容。

(2)可扩展:在协议层方面,通过使用粘合代码(Glue Code)实现不同形态网络的语义互通,并对应用程序的接口进行共享,使网络提供服务的能力不受具体协议限制。

(3)易部署:考虑到传统互联网难以从根本上更新换代,且网络存在自治域对等体结构,因此采用增量式部署,网络架构采用基于网关设备和控制器的多域协同模式,软件可定义的服务功能模块(支持多协议的交换机、路由器等)初步部署于网络边缘,核心网络网元逐步替换为软件可定义设备,实现对多元网络空间的支持。

(4)需求驱动:网络可感知用户对多元化业务的不同需求,并根据各个自治域网络的资源分布、网络链路状态、网络计算能力等信息,采用控制器集群域间协商的方式,对网元动态适配,按需对网络寻址方式、路由方式、服务模式进行主动或被动的切换,保障网络服务效率。

根据上文提出的设计目标以及设计理念,智慧融合网络理论框架示意图如图1所示。该框架中,智慧融合网络包含三类空间,即知识空间、智慧空间、运行空间。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1智慧融合网络理论框架

Fig.1Theoretical framework of smart integrated networking

其中,知识空间负责对各个域所拥有的数据资源进行注册,对其安全性、合法性进行验证,并对各资源所处域的位置进行映射、记录和定期更新,为网络控制平面的资源查询工作提供保障。知识空间还需对网络可用的计算能力、存储能力、链路带宽等资源进行统一管理,为多域协同管理工作提供支撑。

智慧空间主要负责对各域的网络状态进行感知,包括对网络标识空间、网元工作状态、网络负载分布等要素的感知,并根据不同用户应用对业务的不同需求,制定并下发合理的服务策略(网络标识空间的选择、网络形态的切换、数据获取方式、是否使用网络缓存优势等)。该类功能主要通过网络的控制平面实现。

运行空间负责提供对多元异构标识空间的支持,并实现多元寻址与路由等功能,针对智慧空间下发的决策,灵活定制多样化路由。支持智慧空间需求的多样化资源调度策略并提供多元业务承载,将网络运行中各个自治域生成的多维运行信息(如路由表、负载分布、资源位置变动等信息)提供给知识空间,以便实时反馈网络状态,为服务决策的更改和完善提供保障。

3 智慧融合网络

3.1 网络分类及功能

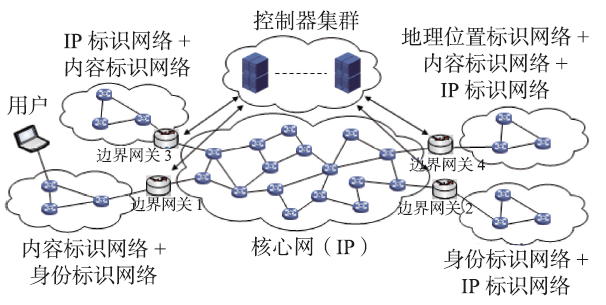

由于不同的标识空间需要不同的协议支持,导致其底层硬件及模块设计将具有很大差异,因此,多元网络空间的融合的过程中将会出现多种类型的融合网络,本文将其分为以下三类融合网络。(1)第一类融合网络:该类型的融合网络为多形态共存型,即不同的物理网络域中,每个物理网络域所使用的网络标识空间仅有一个,在网络层上,仅进行单协议栈支持,核心网为现有的IP模式。该类型的网络可视为对IP核心网络的一种增量式扩展,是智慧融合网络的初始阶段。网络中每个自治域仅支持一种标识空间和寻址方式,但网络存在多个自治域,不同的自治域之间通过边界网关相连接,不同类型的网络之间,其报文格式翻译和协议转换工作由边界网关节点完成,控制器集群负责各个域所拥有资源的注册、存储、映射工作,其示意图如图2所示。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2第一类融合网络

Fig.2The integrated networking: Type one

特点和功能:

①网络中部分关键设备(边界网关节点、核心交换机等)支持可编程控制。

②仅从域的层面上支持多标识空间共存,单个域无法支持多个标识空间。

③域内针对所属本域的资源,仅能采用本域支持的寻址和路由方式,域间信息交互需要进行协议转换。

(2)第二类融合网络:该类型的融合网络为多形态融合型,即同一个物理网络域中,可存在多种标识空间,其寻址和路由方式可根据标识空间的不同而切换,在网络层上可实现对多种协议栈的支持,核心网为IP模式。该类型的网络可视为对单个自治域的功能性扩展,网络的融合体现在自治域个体中,是智慧融合网络的过渡阶段。网络中各自治域拥有不尽相同的多种标识空间,并可以根据各自的标识类型,采用对应的寻址和路由方式。边界网关仅进行域间传输,并不一定涉及协议转换过程,控制器根据用户需求和网络情况,对网络形态进行切换或并用,示意图如图3所示。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3第二类融合网络

Fig.3The integrated networking: Type two

特点和功能:

①网络中全部交换设备支持可编程控制。

②各自治域网络可按需切换域内网络形态(标识空间、寻址方式、路由方式等)。

③可根据域内网络情况,复用多种形态的网络为用户的同一个业务提供服务。

(3)第三类融合网络:该类型的融合网络为多形态混合型,即由第一类融合网络与第二类融合网络组成的混合式架构,且核心网设备也支持多元网络标识和寻址,是智慧融合网络的最终阶段。网络支持多种用户接入方式,并根据用户对业务的需求,切换或并用多元网络空间,更改服务方式。由于网络中存在第一类融合网络,因此网关节点负责报文格式的翻译和协议转换工作,各域的控制器不仅需要对其所在域所拥有的资源进行注册和存储,还需通过东西向接口,采用一定的集群策略,与其他域的控制器进行信息交互,实现多域协同控制和管理。示意图如图4所示。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4第三类融合网络

Fig.4The integrated networking: Type three

特点和功能:

①网络层上实现了标识空间的融合共存。

②支持多样域间的资源寻址和路由方式。

③核心网以及部分自治域内支持网络形态的按需切换或复用。

④各个域之间实现了多域协同和共管共治,以提高服务效率。

3.2 智慧融合网络互通方案

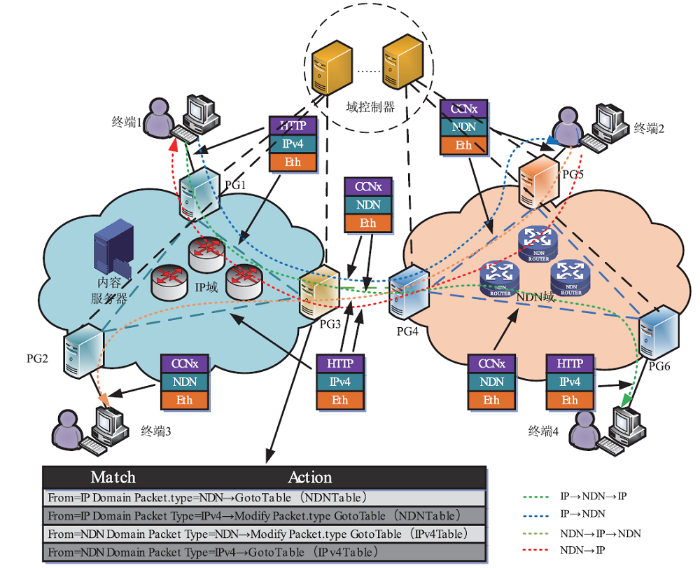

基于上述的设计目标和理念,本文设计了智慧融合网络互通方案,为了便于说明,文中仅以基于IP标识的TCP/IP网络和基于内容标识的NDN网络的融合网络为例,对智慧融合网络的工作过程进行介绍。网络设备使用P4技术实现任意网元的可编程控制,基于IP标识的网络域(包含IPv4、IPv6)采用匹配—转发的工作模式,基于内容标识的NDN网络采用NFD协议进行寻址、路由和转发,互通方案示意图如图5所示。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5智慧融合网络互通方案

Fig.5The communication scheme of smart integrated networking

其中,终端1和终端4为IP终端,终端2和终端3为NDN终端;域控制器负责资源查询、网络形态切换、多域协同等功能;PG为智慧融合网络网关节点,负责用户接入和网关功能,该设备具有跨网络种类互通和跨网络通道接入能力,即支持IPv4、IPv6、内容标识网络协议的主动切换和协同,以及不同网络通道、链路方式,蜂窝、WiFi等多种网络接入方式。

网络中存在4种传输场景,即IP-NDN-IP、IP-NDN、NDN-IP-NDN、NDN-IP,IP-IP和NDN-NDN的情况不做考虑。

在IP-NDN场景下,终端1发起HTTP服务,请求获取具有特定内容名的数据,由于接入节点为PG1,其所在域为IP域,因此无需进行协议转换。当数据包到达PG1时,该网关节点对控制器发起请求,以获取该内容所在域的信息,并根据控制器反馈的信息(内容源终端2所属网络域的网关IP),将数据发往PG3。由于与PG3相连的PG4所属域为NDN域,因此PG3需将收到的数据包进行协议转换,并生成临时映射表,记录源网关节点的IP地址。当数据包到达PG4时,为NDN兴趣包格式,因此,PG4将该兴趣包发往所在域的网络内,该兴趣包的内容名最终在PG5处命中,并发往终端2。终端2根据兴趣包的内容名构建数据包,并按源端口发回至PG3。PG3查询临时映射表,根据源网关节点的IP地址建立路由,将数据包进行协议转换,重构为HTTP响应包,并通过匹配—转发机制,最终发回至终端1。

在NDN-IP场景下,终端2发送兴趣包,以获取具有特定内容名的数据,接入节点PG5对控制器发起请求,获取到内容所在域的信息,控制器对PG4的内容名条目进行更新,因此,经由PG5发出的兴趣包,最终在PG4命中。PG4进行协议转换,将兴趣包改为HTTP请求包,其目的地址为PG3的IP地址。当PG3收到请求包后,其对内容服务器进行查询,获取到PG1的IP地址,因此将数据包发往PG1,并最终发至终端1。终端1根据请求中的内容名,构建HTTP响应包,并构建路由,将响应包发往PG4。PG4提取出响应包中的数据,根据内容名重构为NDN数据包,并按照源端口依次发回至终端2。

对于IP-NDN-IP和 NDN-IP-NDN两类场景,其过程与上述过程相似,只是需要在目的终端的接入节点PG处额外进行一次协议转换,因此不再进行赘述。

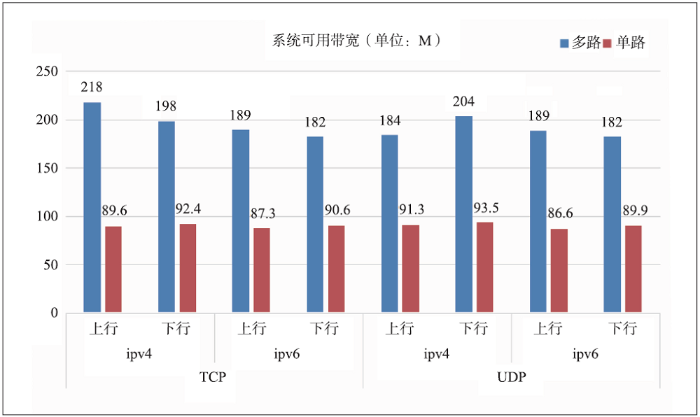

由于IP域内存在IPv4和IPv6两种标识空间,因此,用户可并用两种标识空间下的传输模式,进行协同传输以提高传输效率。以终端1与PG3的通信为例,终端1将数据发往PG1处,若两种标识空间处于可用状态,则PG1根据报头信息、IPv4和IPv6的报头模板,将数据包拆分为多个分组,并根据混沌算法,进行传输协议混淆和数据包乱序操作。拆分后的数据分组根据各自标识空间下的路由机制,最终发至PG3,并在PG3处执行解混沌算法,将数据分组还原为数据包。多元网络空间协同传输的性能测试结果如图6所示。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6多元网络空间协同传输测试结果图

Fig.6The performance of cooperative transmission under multi-dimensional cyberspace

由图可知,在IPv4和IPv6两种标识空间下,使用两种协议进行协同传输,网络的可用带宽提升约2.4倍,在理论上证明了采用多种标识空间进行协同传输的可行性。

4 结论与展望

针对现有互联网架构存在的承载模式单一、网络结构僵化、服务效率低下等问题,本文从多元网络空间共存和融合的角度出发,通过融合多种网络标识空间,支持网络形态转换和多域协同共管,从而提升网络的服务效能,提出了智慧融合网络体系架构,并以由两种网络标识空间所构成的网络为例,对智慧融合网络所采用的关键技术及互通过程进行介绍和说明,对传输性能进行了简要评估,为未来互联网技术的发展提供了一种新思路。另一方面,本文所提出的智慧融合网络对其他可能存在的网络标识空间的融合方法仍需继续完善和探讨,传输安全问题以及网络所采用的关键技术和核心原理也需要进一步研究和验证,对实际部署方式以及性能评估仍需进一步讨论。

利益冲突声明

所有作者声明不存在利益冲突关系。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[J].

[本文引用: 1]

[C]//

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[C]//

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[C]//

[本文引用: 1]

[C]//

[本文引用: 1]

[C]//

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[C].//

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]

[C]//

[本文引用: 1]

[J].

[本文引用: 1]