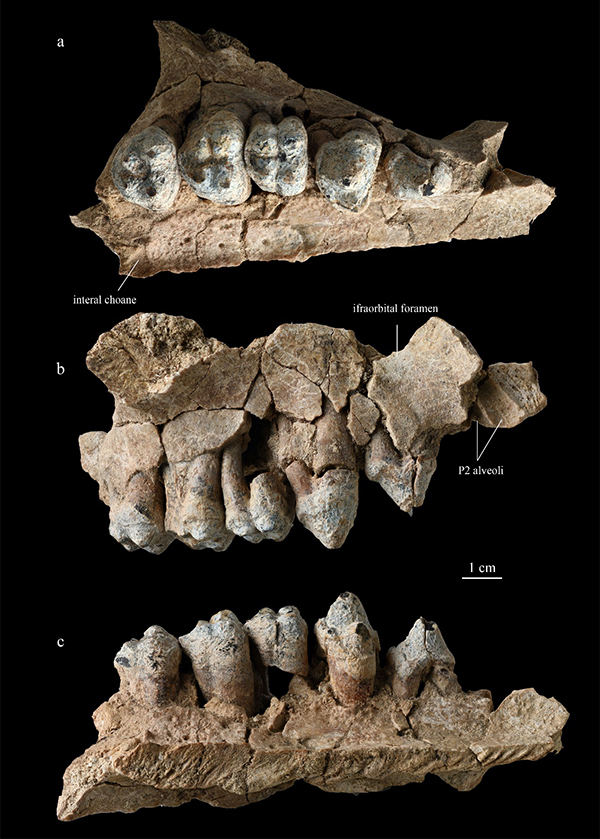

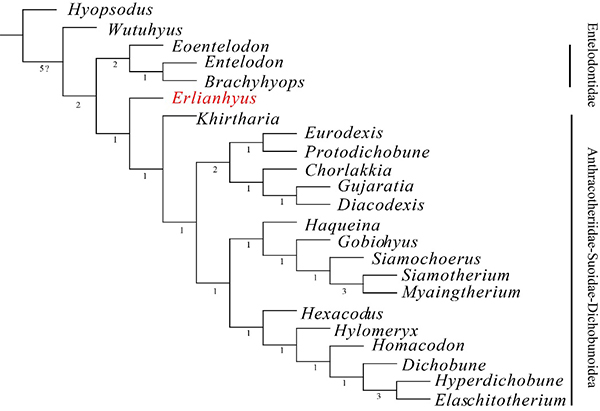

近日,《历史生物学》(Historical Biology)在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李茜等人题为“A new middle Eocene bunodont artiodactyl from the Erlian Basin (Nei Mongol), China” 的论文,报道了发现于我国内蒙古二连盆地中始新世地层中的一类原始偶蹄类化石。新发现的材料其牙齿结构非常的简单、是典型的丘形齿,连接主尖之间的棱脊弱发育。通过详细的形态学研究,新材料与偶蹄类中已知的各个属种都不尽相同,牙齿结构和一些头骨特征上显示出与缅甸和泰国中、晚始新世地层中发现的一些偶蹄类更为接近、但明显比它们有更多原始的特征,因此建立新属——二连豨(Erlianhyus);根据最简约原则的系统发育分析结果表明,二连豨在早期偶蹄类中位于较为基干的位置。根据二连豨完全丘型齿的特点推断这一类动物很可能以较嫩的植物为食,以避开与动物群中占主导地位的奇蹄类之间的食物竞争。

内蒙古二连盆地伊尔丁曼哈组已发现并报道了大量的奇蹄类、啮齿类及兔形类等化石材料,整个动物群的面貌已形成。偶蹄类在整个动物群中所占比例很小,本次研究不仅丰富了该动物群的组成,也为认识早期偶蹄类在亚洲的演化、探讨早期偶蹄类不同门类之间的系统发育关系提供了新的线索。

该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(XDB26000000)、国家自然基金委面上项目(42072023)和科技部基础性工作专项(2015FY0100)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1989679

图1. 内蒙古二连盆地伊尔丁曼哈地区地层出露

图2. 二连豨冠面、颊侧面及舌侧面

图3. 二连豨的系统发育位置