图1. 内蒙古蝶猎龙的头骨右侧视

内蒙古蝶猎龙正型标本包括一个基本完整的头骨和部分半关联的头后骨骼,由内蒙古自治区地质环境监测院于2016-2017年在巴音满都乎晚白垩世坎帕阶的乌兰苏海组地层开展调查时所采集。经研究对比,发现其形态学特征尤其是头骨和椎体的形态区别于其它已知的伤齿龙科成员,代表一个较进步的小体型短吻伤齿龙新类群。由于其前部背椎神经棘向侧前方膨大,从背侧看去呈现特有的蝴蝶状,故命名为内蒙古蝶猎龙。内蒙古蝶猎龙是戈壁盆地坎帕阶命名的第七种伤齿龙,也是第二种被命名的晚白垩世短吻伤齿龙类。骨组织学研究表明,内蒙古蝶猎龙正型标本生长速率已经开始降低,说明该个体死亡时处于亚成年阶段。

图2. 蝶猎龙蝴蝶形的背椎

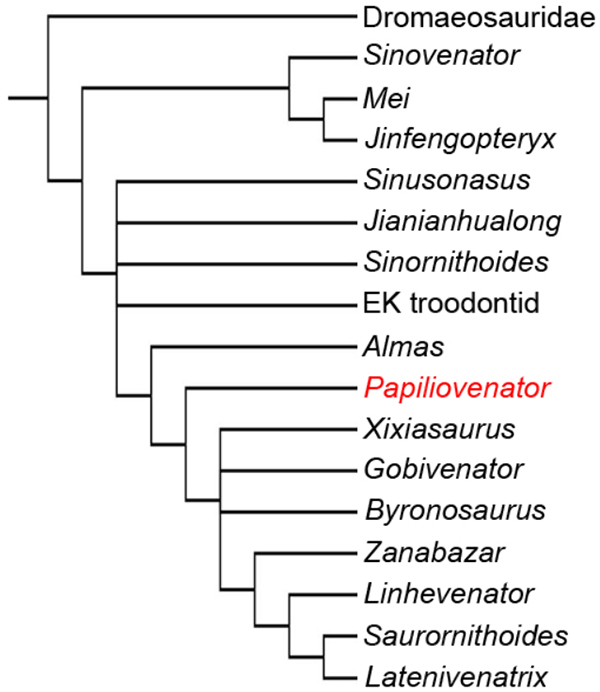

基于最简约原则的系统发育分析结果表明,目前发现所有的晚白垩世伤齿龙在伤齿龙科中构成一个较进步的单系类群,内蒙古蝶猎龙位于这个单系类群靠近基部的位置,仅比报道于蒙古国晚白垩世的阿尔马斯龙(Almas)要晚分异一些。阿尔马斯龙和蝶猎龙是已报道的晚白垩世伤齿龙科恐龙中仅有的短吻型代表,其头骨特征兼具更早期分异的早白垩世伤齿龙的基本轮廓和其它晚白垩世伤齿龙的细节骨骼特征。对比发现,戈壁盆地晚白垩世坎帕阶的伤齿龙在头部和前肢形态上有较大分异,表明这个时期有限地理区域内的伤齿龙在取食策略上可能已经展现出一定的差异性。内蒙古蝶猎龙的发现表明晚白垩世东北亚陆地生物群的多样性程度比之前认为的更高且更复杂,对理解近鸟类恐龙的演化模式以及东北亚晚白垩世的古生态和古环境历史具有重要意义。

本研究由国家自然科学基金、中国科学院国际合作局国际伙伴计划以及内蒙古自治区自然资源专项资金资助。

图3. 蝶猎龙蝴蝶形的系统发育位置

论文链接: https://doi.org/10.1016/j.cretres.2021.105052