禾本科植物小穗植硅体的研究极大推动了植硅体分类学及考古学方面的应用,然而由于目前的研究主要集中于几种主要的农作物,已经发表的植硅体鉴定标准是否可靠,鉴定的精度到底如何仍未完全详明。为了促进小穗植硅体鉴定标准的进一步完善,特别是在以黍粟等旱作作物为主的农业考古方面的应用,本文针对38种黍亚科(禾本科)植物的小穗植硅体进行了系统的分析,其样品涵盖了常见的作物、作物的野生亲缘种、杂粮(救荒)作物和田间杂草。在对每一个样品进行系统的解剖基础上,对小穗的每一个苞片(包括总苞、第一颖、第二颖、外稃和内稃)进行单独处理,对其中产生的植硅体类型进行原位观察和分析,总结了不同苞片类型产生植硅体的规律,并且提出了可以用于属一级分类的鉴定标准。

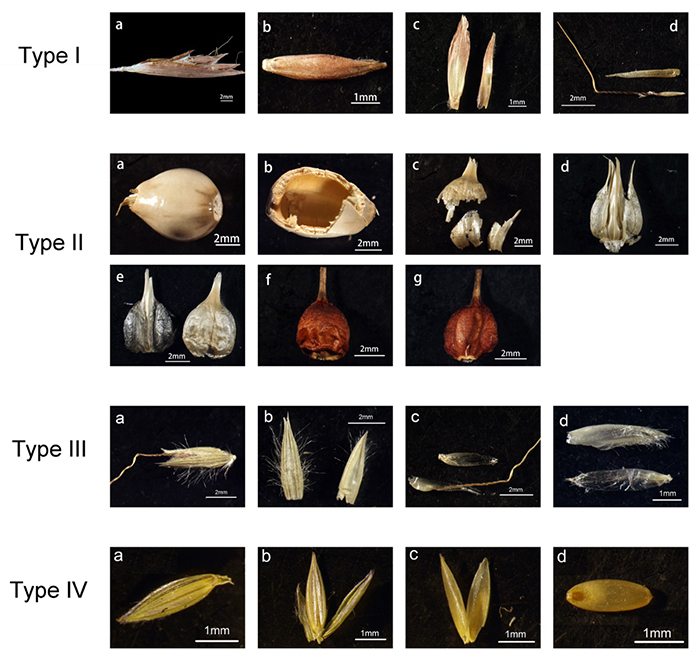

图1. 不同类型的小穗及其苞片 (葛勇 供图)

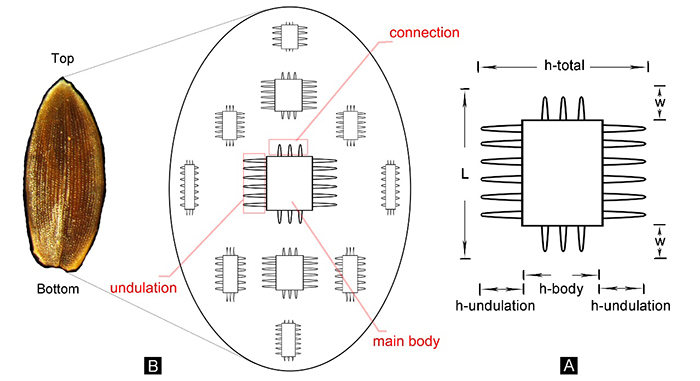

研究发现,黍亚科中稃片产生的特殊类型植硅体:具有分枝状结构的稃片植硅体(即黍、粟、稗的Ω、

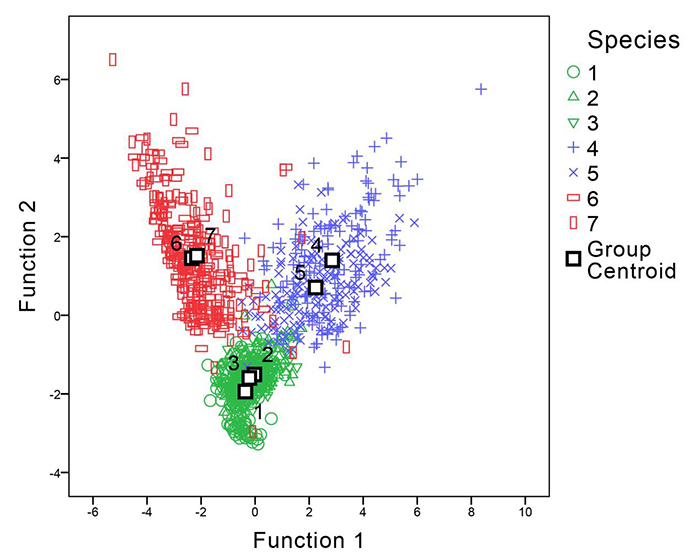

和β这一稃片类型植硅体,在本文中统一命名为Interdigitating,这一名称涵盖了所有这一类型的植硅体)具有更高的分类能力。通过对Interdigitating这一类型植硅体的特征进行分解,研究人员一共获得4个有效的形态特征,分别是:主体的形状(main body),乳突的形态(papillae),两侧分支的形态(undulation)以及两端交接部位的形态(connection),利用这4个形态特征及其测量指标,能够从形态和形态参数两方面有效的区分黍、粟、稗、狗尾草、求米草、雀稗和马唐属的植物。

和β这一稃片类型植硅体,在本文中统一命名为Interdigitating,这一名称涵盖了所有这一类型的植硅体)具有更高的分类能力。通过对Interdigitating这一类型植硅体的特征进行分解,研究人员一共获得4个有效的形态特征,分别是:主体的形状(main body),乳突的形态(papillae),两侧分支的形态(undulation)以及两端交接部位的形态(connection),利用这4个形态特征及其测量指标,能够从形态和形态参数两方面有效的区分黍、粟、稗、狗尾草、求米草、雀稗和马唐属的植物。

图2 具有分枝状结构的稃片植硅体的分布模式及形态(葛勇 供图)

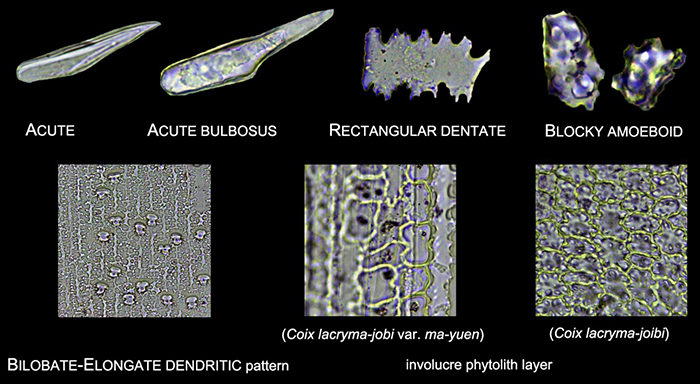

研究还发现,薏苡的外壳中含有大量的植硅体,这些植硅体互相链接在一起组成厚层的硅质外壳(involucre phytolith layer),然而具有坚硬外壳的薏苡(通常用于装饰)和较脆弱外壳的薏苡(通常用以当做粮食)其外壳中产生不同类型的植硅体:坚硬外壳的薏苡(装饰用)中植硅体形态一致,为具有瘤状突起的不规则球形(Blocky amoeboid),这些植硅体之间链接紧密,组成了坚硬不易碎的外壳(需要用锤砸开);较脆弱外壳的薏苡(食用)中植硅体则为常见的哑铃型和棒型的组合,虽然有些植硅体形态因为挤压而变形,但这些植硅体之间的链接并不坚固,因此表现出外壳较脆弱(用手指即可碾碎)。由于外壳的硬度是薏苡驯化的一个重要指标,研究认为薏苡外壳中植硅体的这种差异能够应用于探讨薏苡的驯化过程。

图3 小穗中常见的植硅体类型(葛勇 供图)

基于本文的研究材料,研究人员认为小穗中的植硅体产生可能受到了基因及分子调控的影响,体现了植物育种过程中的一种防御机制;同时此次研究认为,基于现有的研究材料,利用小穗中植硅体进行属一级的分类较为可靠,未来采集更多样品进行深入的研究可能能够提供组(section,属以下种以上的一个分类单元)或者种一级的分类标准,进而促进小穗植硅体鉴定标准的不断完善。

本研究在新发表的植硅体命名规则基础上对涉及到的植硅体类型进行了重新的修订和命名,为后续研究中植硅体的命名提供了参照;基于现有材料,研究人员提出了基于形态和形态参数的黍亚科小穗植硅体的鉴定标准,并且发现了可能用于探讨薏苡驯化的植硅体特征,这些方面的研究能够为准确识别植物种类、复原植被类型、古人植物利用和农业经济提供可靠的参考指标。

图4 利用形态参数能够从属一级进行分类鉴定(葛勇 供图)

本文合作者包括中国科学院地质与地球物理研究所吕厚远研究员(共同通讯作者)、张健平副研究员,山东大学历史文化学院王灿博士和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员。该研究得到了国家自然科学基金(41802021, 41830322和41430103)、中国科学院战略性先导科技专项(XDB26000000)与博士后科学基金(2018M641480)的共同资助。

Frontiers in Plant Science为英文植物学专业期刊,致力于发表全球前沿植物学及相关交叉学科的研究成果,具有较大的学术影响力(JCR分区:Q1,中科院SCI期刊分区:生物2区)。

原文链接