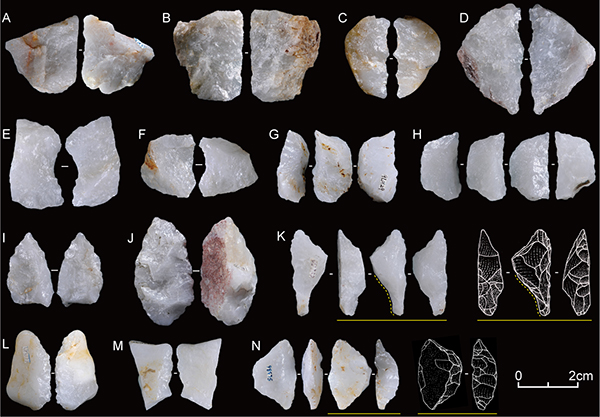

“许昌人”石器技术的进步性主要表现在剥片与加工策略两个方面:1,石核剥片方式多样,并以单面单向剥片、不规则多向剥片和向心剥片为主;盘状石核所占比例较高(占所有石核的21.3%;n=77),表现出剥片程序上的组织性和计划性;少量石核(n=7)表现出勒瓦娄哇技术的部分特点。2,工具类型分异明显,包括刮削器(n=244)、凹缺器(n=172)、锯齿刃器(n=150)、尖状器(n=74)、石钻(n=28)等器型;少量尖状器(n=18)的底部经过修理,暗示可能存在配合骨柄或木柄使用的复合型工具;工具加工更为精细,刃缘更加规整,出现软锤修理和压制修理技术。

通过对比分析许昌人遗址与中国北方地区中更新世阶段遗址(如大荔人遗址、周口店第1地点等)的石器技术,研究者认为中国北方石器技术的渐进式发展在许昌人遗址中达到了新的高度,并有可能代表该区域技术发展的新阶段。其他方面的研究也进一步支持这一观点:软锤工具和压制工具的发现,表明古人类已有效地开发、利用骨质资源;原始牛和普通马为主的动物群和“壮年居优型”动物死亡年龄结构,表明古人类具备了成熟、系统的狩猎技术和群体组织行为。

许昌人遗址与同时期欧亚大陆西部旧石器时代中期遗址的对比分析显示,该遗址出现与西方旧石器中期遗址相近的器物组合和修理技术,但同时缺乏西方遗址中广泛存在的勒瓦娄哇技术。虽然许昌人遗址中发现了少量具备部分勒瓦娄哇技术特点的石核(上下两个不对称且功能上不可互换的面、剥片方向与上下面的相交面平行等),但是,由于这类石核的数量少,尚难以确定古人类是否有意识地采用了这一标准化剥片方法。

上述比较研究,暗示了中国远古人类在石器技术演化与行为适应方式等方面所具有的区域特色,为进一步探讨中国旧石器时代中期的内涵提供了新的视角,也为我们了解中-晚更新世过渡阶段东西方古人类交流和互动历史提供了宝贵材料。

该研究得到中科院战略性先导专项、中科院率先行动计划和国家自然科学基金等的资助。

原文链接

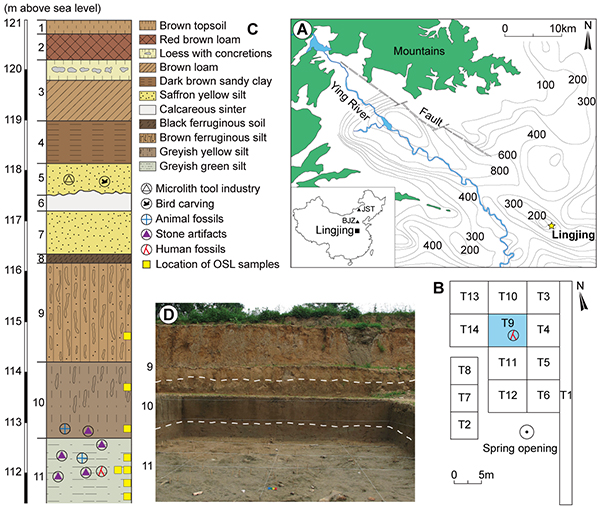

图1:河南灵井许昌人遗址地理位置、布方、发掘和地层图(李浩供图)

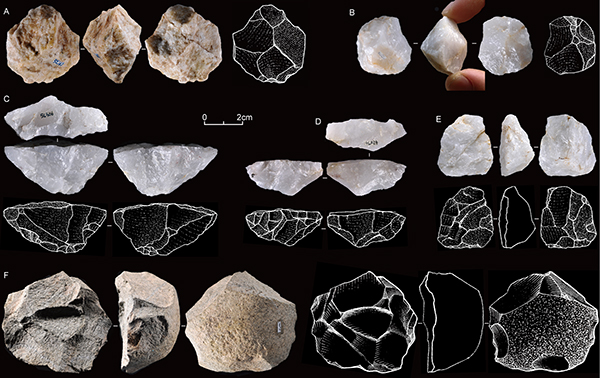

图2:许昌人遗址出土石核:a,b盘状石核;c,d单台面石核;e,f具有部分勒瓦娄哇技术特点的石核(李浩供图)

图3:许昌人遗址出土石器:a,b刮削器;c,d锯齿刃器;e,f凹缺器;g,h石钻;i,j,k尖状器;l,m卵石毛坯的工具;n修背工具。k中黄色虚线指示尖状器底部的修理(李浩供图)