云南中部(~26 oN)位于青藏高原东南部的亚热带地区,有许多堆积了厚层连续沉积物的狭长新生代盆地。科研团队发现,沉积物下部为古近纪红层,主要由紫棕红色细砾岩、砂岩和泥岩组成,其中某些层序含有蒸发岩(盐和石膏);上部为新近纪-第四纪灰色层,伴有煤层和灰岩、泥灰岩层及多层火山凝灰岩。这种岩性的鲜明变化被认为是早中新世亚洲季风爆发的证据,记录青藏高原东南部隆起和气候环境变化历史。

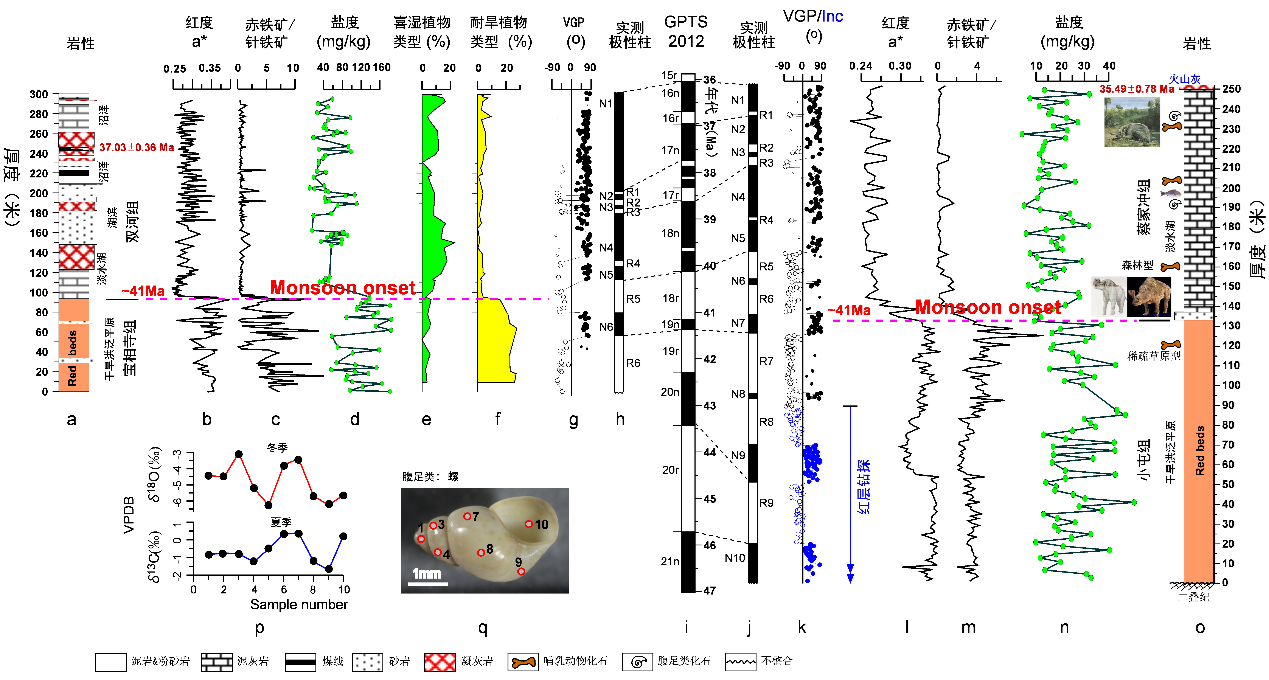

云南中部相距500多公里的剑川和曲靖盆地岩性变化最为典型,该研究针对两个盆地的双河剖面(SH)和蔡家冲剖面(CJC)开展了详细的年代学和季风气候记录研究。通过两个剖面地层中的火山凝灰岩U-Pb绝对年龄限定,首次建立了剑川盆地和曲靖盆地早新生代连续高精度磁性地层年代序列;在此基础上,通过岩相、孢粉学、红度、盐度、岩石磁学、碳酸盐和腹足类碳、氧同位素等研究,结合大型哺乳动物化石生态意义分析,精细限定云南中部地区上述两套岩性的突变年代均约为4100万年前,古气候环境由其之前的干热转变为之后的季节性暖湿,因而是一个区域性气候事件,揭示印度季风在此时向北扩展到亚洲亚热带约26oN地区(图2)。

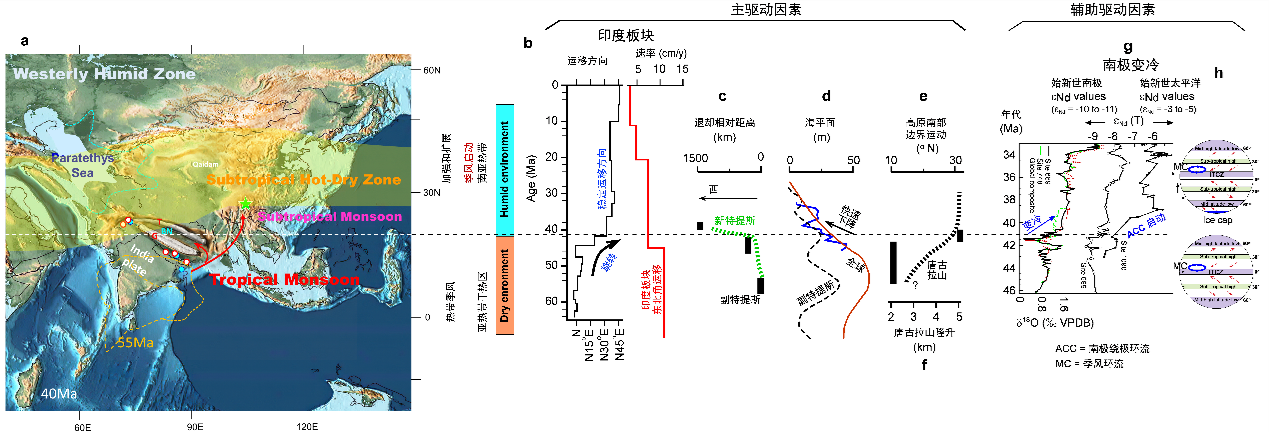

通过开展晚始新世青藏高原的构造演化与古地理格局的集成研究(图3),约4100万年前印度板块漂移速率急剧下降和俯冲型洋壳熔融岩浆活动结束等可能指示印度板块与亚洲板块全面碰撞,导致此时新特提斯海快速关闭、副特提斯海急剧后退、青藏高原南界快速北移和中部唐古拉山地区快速抬升,耦合全球海平面快速下降和南极降温,共同导致了亚洲陆地面积急速扩大,强化了海陆热力对比,可能导致热带印度季风在约4100万年前显著增强,快速从南亚热带地区向北扩展进入亚热带云南地区。

该项工作系首次确定印度季风从热带扩展进入亚热带的准确年代和可能的驱动机制,对进一步深入理解印度季风向北扩展路径、过程和驱动机制,以及与东亚季风形成演化的关系等诸多重要前沿科学问题具有重要意义。

该研究成果近日以“Paleogeography control of Indian monsoon intensification and expansion at 41 Ma”为题,在《Science Bulletin》发表,我所新生代环境团队方小敏研究员为第一作者和通讯作者。本研究得到中科院A类战略性先导科技专项“泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”(XDA20070201)、第二次青藏高原综合科学考察研究专项(2019QZKK0707)、国家自然科学基金青藏高原地球系统基础科学中心(41988101-1)和国家自然科学基金项目(41620104002)的共同资助。

图1 亚洲季风在全球季风体系中的位置(a)、分布(b)及亚洲地形、年降水分布与研究区位置(c)

(绿色星号为剖面位置;白色半透明大箭头区域为Johnson, 2011展示的印度季风水汽和东亚季风水汽;天蓝色、黄色和白色点线分别代表区分湿润、半湿润和半干旱区的800mm、400mm和250mm年降水量等值线)

图2 云南中部剑川盆地双河剖面(a)和曲靖盆地蔡家冲剖面的岩相(o)及其气候环境代用指标(b-f, l-n, p,q)与磁性地层年代控制(g-k);p、q:分别为腹足类个体碳、氧同位素同位素采样位置及其测量值变化.

图3 晚始新世亚洲古地理和古气候格局恢复(a)及其与热带印度季风此时增强和向北扩展到中亚热带地区的主要驱动因素的关系