为了获取青藏高原陆地蒸散发的真实情况,中科院青藏高原研究所地气作用与气候效应团队在高原多种典型下垫面建立了地气相互作用综合观测研究站,实现了地气间能量和水分交换的长期连续观测。基于观测资料,研究人员发展了考虑大地形拖曳作用的有效粗糙度参数化方案,并将其引入地表能量平衡系统模型(SEBS);再利用改进的SEBS模型,结合MODIS卫星遥感数据和CMFD气象再分析数据,计算得到了2001~2018年青藏高原月平均的蒸散发量,并利用位于高原不同下垫面的6个湍流通量站的观测数据验证了改进的SEBS估算的蒸散发量,结果显示相关系数均超过0.9,月蒸散量的均方根误差在9.3~14.5mm之间。

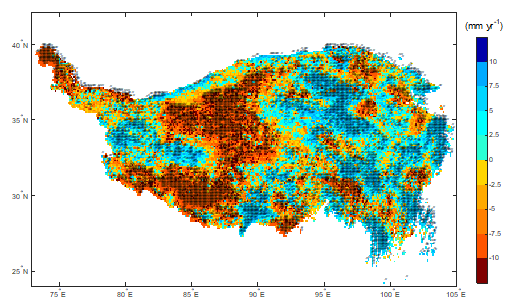

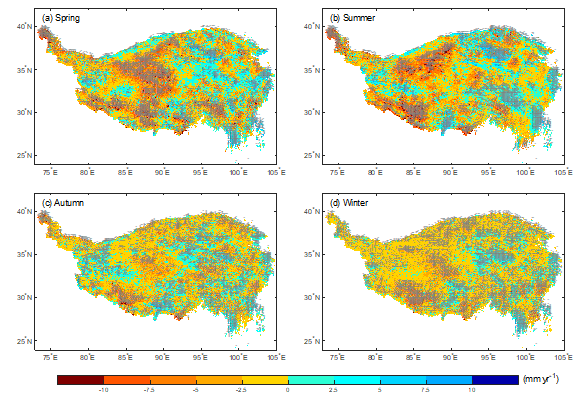

以上研究发现,青藏高原平均年蒸散发总量(2001-2018)为1.238±0.058万亿吨,但其年变化趋势存在很大的空间差异性(图1)。总体来说,以东经90度为界,高原东部总体呈增加趋势,高原西部总体呈减少趋势。高原东部蒸散发的增加速率主要在2.5~7.5mm/yr间,且通过显著性检验;高原西部大部分地区呈现减少趋势,且减少趋势显著,速率大于-7.5mm/yr。就季节而言,春夏两季,蒸散发减少趋势明显,尤其在高原西部地区;秋季,蒸散发增加和减少的区域在整个青藏高原呈相间分布状态,但增加和减少的速度相较春夏减弱很多;冬季,蒸散发减少趋势占主导,尤其是在高原西部,而高原东部部分区域呈现增加趋势。研究结果将为准确评估青藏高原的水平衡提供重要科学依据。

该研究成果近日以“Long-term variations in actual evapotranspiration over the Tibetan Plateau”为题在《Earth System Science Data》上发表,我所“地气作用与气候效应”团队韩存博研究员为第一作者、马耀明研究员为通讯作者。相关数据已公开发布在国家青藏高原科学数据中心(https://doi.org/10.11888/Hydro.tpdc.270995)。该研究得到了第二次青藏高原综合科学考察研究专项(2019QZKK0103)、中国科学院战略性科技先导专项(XDA20060101)和国家自然科学基金(91837208、41705005、41830650)的共同资助。

全文链接:https://essd.copernicus.org/articles/13/3513/2021/

图1 青藏高原年蒸散发量在2001~2018年间变化趋势的空间分布情况,点画区域表示通过了显著性检验(p<0.05)

图2 青藏高原各季节蒸散发量在2001~2018年间变化趋势的空间分布情况,(a)~(d)分别为春、夏、秋、冬四个季节,点画区域表示通过了显著性检验(p<0.05)